我国个税递延型商业养老保险制度研究

2017-08-23仙蜜花

摘 要实行个税递延是各国商业养老保险税收优惠的普遍做法。文章构建了养老保险目标替代率、缴费率和税式支出模型,并以全国的数据对模型进行测算,得出:养老保险目标替代率与缴费年限、投资收益和缴费率呈正相关关系;缴费率与工资增长率和参保年龄成正相关关系,而与基金投资收益率呈反相关关系;在保证既定的替代率和缴费率情况下,政府开展个税递延型养老保险的税式支出较小,政府完全有能力承担这一转嫁成本。提出了尽快开展个税递延型养老保险、加大政府的转移支付力度以及做好制度设计等对策建议。

关键词个税递延;税收优惠;目标替代率;税式支出;缴费率

[中图分类号]F842.6 [文献标识码]A [文章编号]1673-0461(2017)07-0080-07

一、引 言

人口老齡化是世界性难题,在我国发展尤为迅猛。截止到2015年年底,我国60周岁及以上以及65周岁及以上人口占总人口的比重分别达到16.1%和10.5%,老龄化程度不断加深,据预测到2030年前后我国将进入人口老龄化高峰。近些年来我国城镇职工基本养老保险制度发展较快,截止到2015年年底,年末全国参加城镇职工基本养老保险人数35 361万人,比上年末增加1 236万人①。全年城镇职工基本养老保险基金总收入29 341亿元,比上年增长15.9%;全年基金总支出25 813亿元,比上年增长18.7%。年末城镇职工基本养老保险基金累计结存35 345亿元,相当于17.7个月的支付水平。②但是基本养老保险替代率偏低仍是不争的事实,以2015年为例,当年全国城镇退休职工的平均养老金为2 290元/月,养老金平均替代率仅有47.9%。③距制度设立之初的59.2%的替代率仍有一定的差距。与此同时,我国第二支柱的企业年金发展更为滞后。2015年,全国共7.5万家企业建立企业年金,2 316万职工参保,仅占基本养老保险参保人数的6.55%,年底积累的基金金额为9 525.51亿元。④所以在人口老龄化加速发展及第二支柱养老保险发展缓慢的背景下,加快第三支柱商业养老保险迫在眉睫。

日益严重的人口老龄化对养老保险制度提出了更高的要求。完善的养老保险制度由基本养老保险制度、企业补充养老保险和个人储蓄养老保险三支柱构成,其中基本养老保险制度以追求公平为政策目标,而企业和个人补充养老保险则追求效率。近年来我国基本养老保险制度得到不断发展和完善,而第二支柱和第三支柱的养老保险发展较为缓慢,尤其是个人储蓄养老保险。个人储蓄养老保险的发展不仅可以减轻基本养老保险制度的压力,而且能够为退休人员提供较高水平的养老保障,如美国的基本养老保险替代率只有40%,但企业年金以及商业保险方面的替代率占据了非常大的份额。⑤为促进商业养老保险的发展,各国普遍采取税收优惠的政策,实行个税递延。

2008年,在国务院颁布的《关于当前金融促进经济发展的若干意见》中就曾指出“对养老保险投保人给予延迟纳税等税收优惠”,表明个税递延商业养老保险开始被纳入国家的决策中。在2009年颁布的《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》中提出“鼓励个人购买商业养老保险,适时开展个人税收递延型养老保险产品试点”,进一步推动了个税递延型养老保险的发展。此后上海市在相关文件中不断强调开展个税递延型养老保险的试点。2014年8月10 日,国务院印发《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》(国发〔2014〕29 号),提出适时开展个人税收递延型商业养老保险试点。从一系列政策法规的颁布可以看出国家对第三支柱养老保险的重视。

二、文献回顾及评述

发达国家商业养老保险发展较为成熟。在国外,商业养老保险对储蓄及资本积累有重要影响,是退休人员收入来源的重要组成部分。Alicia H. Munnell(1976)认为私人养老金计划不同于社会保险,它不仅能够增加净储蓄,并且有助于形成资本积累。[1]个人补充养老保险能够为退休人员提供生活保障,是退休人员的重要收入来源渠道,同时对商业养老保险的发展也起到一定的促进作用(Alicia H. Munnell,2002)。[2]普遍认为,税收优惠对企业年金及商业养老保险的发展有积极的促进作用。Donald J. Cymrot(1981)认为税收激励在私人养老金计划中发挥及其重要的作用,相对于非养老金投资,雇员能够从私人养老金账户中获取更高的收入。在一个竞争性市场中,税收优惠是私人养老保险存在的重要原因。[3]国外对商业养老保险税收优惠的普遍做法是实行个税递延,个税递延商业养老保险的发展有重要的经济和社会意义,不仅能增加社会储蓄,而且有助于增加社会福利,推动代际公平,同时对于提高老年人的生活水平均有积极影响(John Creedy,Ross Guest,2008)。[4]

国内的研究主要集中在个税递延型商业养老保险税收优惠模式的选择、税收优惠实行个税递延的必要性与可行性、税收优惠方案设计、累退效应及公平性等方面。根据征税时点的不同,个税递延的具体模式可以分为TTE、TEE、EET、ETT、TTT、EEE、ETE等(“T”表示征税,“E”表示免税),其中TTT和EEE为两种极端的模式,而TTT和TEE是重复征税,EET、ETE、ETT、TEE和TEE都有存在的合理性。不同的税收优惠模式会产生不同的政策效果,普遍认为EET模式的优惠力度更大,是最优的税收模式(邓大松等,2003;王莹,2010)[5-6]。周建再,胡炳志等(2012)通过构建养老保险个税递延替代率模型和税式支出模型,以江苏省的数据对模型下的替代率和税式支出进行测算,认为地税递延对财政的影响较小,但却能提高养老保险替代率水平。[7]尹音频,胡上晴(2014)测算了上海市实行个税递延型养老保险方案的税前扣除率和财政负担,得出实行20%的税前扣除率可以达到10%的养老保险目标替代率,且对政府财政收入的影响较小,具有较强的可行性。[8]同样,王晓洁,杨鹏展(2015)测算了河北省实施个税递延商业养老保险对投保人收益和财政成本的影响,认为发达省份及部分中等发展省份可以进行试点。[9]黄雪,王宇熹(2015)设计了商业养老保险税收优惠方案并运用保险精算模型定量研究了参保者、保险业及政府等主体的利益,结果表明该优惠方案对三方主体都是有利的。[10]此外,个税递延税收优惠存在累退效应,对收入起逆向调节作用(吴祥佑,2014)。[11]同时由于保障范围、收入水平的差异等原因,个税递延型养老保险计划易产生马太效应,其公平性受到社会的普遍关注(彭雪梅等,2014)。[12]

从已有文献可知,在理论研究方面,国内的研究主要集中在个税递延型养老保险实施的必要性、可行性和公平性等方面。在实证领域,由于我国目前尚未出台个税递延型养老保险政策,已有文献主要基于某些省市的数据对养老保险替代率、财政负担、优惠力度及缴费率等进行研究。已有研究为本文提供了一定的方法和视角。在我国三支柱养老保险发展严重失衡的背景下,加快发展第二、三支柱养老保险是大势所趋。而个税递延型养老保险政策的推行需综合考虑中央和地方、参保人、保险业、发达地区和落后地区等各方主体的利益,基于此,本研究拟从全国层面对个税递延下养老保险的替代率及政府的税式支出进行测算,以期为该项政策的推行提供有益的参考和建议。

三、个税递延下商业养老保险的测算——基于全国层面的数据

(一)基本假设与模型构建

1.根据研究目的和研究内容,本文做出假设

(1)参保职工在每年年初缴费,每年缴纳的保费金额相等,达到约定领取年龄时在每年年初领取养老金。

(2)参保职工自参保后连续缴费,直至退休,不存在中断缴费情况。

(3)退休职工养老金待遇标准为定值,不考虑通货膨胀及养老金待遇调整因素。

(4)利率在整个缴费期间保持不变,同时计息的频率与付款频率相等。

(5)不考虑管理成本和交易成本。

2.商业养老保险金替代率模型构建

替代率是一种衡量养老金相对水平的指标,是养老金水平与不同收入指标的比例关系,有目标替代率、平均替代率和交叉替代率等。[13]本文采用目标替代率,即参保个人在达到领取年龄后领取的养老金与前一年工资的比例,此处用在岗职工平均工资即社会平均工资代替单个职工的个人工资。

以2015年为基年,Wa表示参保人在a歲时的年工资,g表示工资增长率,c表示缴费率,r表示基金投资收益率,b表示养老金领取年龄,a为参保年龄,T表示目标替代率,t表示个税率,w为极限生存年龄,x-bPb为b岁职工存活到x-b岁的概率,P0为达到领取年龄时第一年领取的养老金。

(二)参数取值

1.养老金领取年龄

目前我国的法定退休年龄是男职工60岁,女职工50岁,女干部55岁。目前关于延迟退休的呼声不断高涨,“十三五”规划中也指出将在“十三五”期间出台延迟退休政策。但商业保险实质上是参保人和保险公司的合同行为,参保人领取保险金的年龄相对灵活,并不受其退休年龄的影响和制约,其年金领取年龄主要集中在50、55、60、65周岁。结合我目前的退休年龄,本研究假定参保人领取年金的年龄为60周岁。

2.开始参保的年龄

按照相关规定,职工在入职时要求参加强制性的基本养老保险,但是个人购买商业养老保险并不受既有规定的限制,职工可以自由选择参保时间。本研究选择25岁、35岁和45岁三个参保年龄,此时距领取年龄分别有35年、25年和15年。

3.工资增长率

从2000~2013年,我国名义工资增长率均超过10%,2014年下降到9.49%,14年间的平均增长率为13.8%。随着我国经济发展进入新常态,未来职工工资增长率将出现下调。本研究取三个梯度的增长率,分别为6%、8%和10%。

4.养老保险基金投资收益率

根据银监会公布的数据,2001~2015年我国保险行业平均收益率达到4.9%,其中2014年和2015年的投资收益率分别为6.3%和7.56%。根据我国保险业的发展现状及研究需要,本研究设定三档养老基金投资收益率,即5%、6%和8%。

5.投保人数

假定商业养老保险的参保人数为城镇职工养老保险参保人数的10%。

6.参保人活过退休年龄后继续存活的概率

参保人存活概率分布参照中国寿险业经验生命表(2000~2003年)养老金业务男、女表计算得出。一般而言,若参保人在未达到退休年龄前死亡,其保单的现值将一次性返还给受益人。

7.投保人缴费率

缴费率是参保职工按照工资的一定比例缴纳保险费,根据参保人的工资水平,可设定为8%和10%两档。

8.个人所得税率

从2011年9月1日起,我国的工薪所得税开始实行7级个人税率制,将个税起征点由2 000元提高到3 500元。7级个税率分别为3%、10%、20%、25%、30%、35%和45%。本研究将根据需要选择相应的税率。

9.最高存活岁数

根据经验生命表,参保人的最高存活岁数为105岁。

基本参数取值如表1所示。

(三)测算结果及分析

1.替代率的测算

将上述数据带入式(4),可以得到缴费比例分别为10%和8%下的商业养老保险替代率。

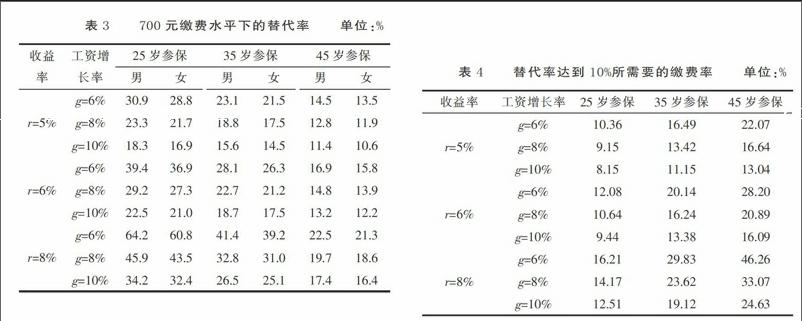

表2显示了基于不同缴费比例、缴费年限、基金投资收益率和社平工资增长率下的商业养老保险替代率。从表中可以看出以下规律。

在收益率一定的情况下,养老金替代率水平与缴费年限成正相关关系。以收益率为5%、工资增长率为6%时的男性为例,其缴费15年的养老金替代率为10.7%,当其缴费达到35年时,替代率则上升至22.9%,上升12.2个百分点,上升的幅度较大。同等条件下的替代率与工资增长率成反相关关系,以收益率为5%,缴费35年的男性为例,在工资增长率为6%时,其养老金替代率为22.9%,当工资增长率达到10%时,替代率则下降到13.5%,下降了8.4个百分点;同时,相同条件下男性的养老金替代率高于女性,在领取年龄相同的假定下,出现这种情况的主要原因是女性达到领取年龄后的预期生存概率和预期寿命均高于男性。

在工资增长率一定时,养老金替代率水平与投资收益率和缴费年限均呈正相关关系。以10%的工资增长率下的缴费35年的男性职工为例,当基金投资收益率为5%时,替代率为13.5%,当收益率提高到6%和8%时,替代率升至16.7%和25.3%,分别上升了约3个和11个百分点;同等条件下的替代率与缴费年限成正比,如在收益率为6%、工资增长率为10%时,若女职工缴费15年,养老金替代率仅有9.1%,若缴费25年,替代率达到12.9%,当其缴费35年时,替代率升至15.6%。

不同缴费率下的替代率存在一定的差异,表2显示,10%缴费率下的养老金替代率明显高于缴费率为8%时的替代率。原因在于高缴费率意味参保人将更高比例的当期工资用于养老保险缴费,产生更多的养老金积累。当参保人达到养老金领取年龄时也将获得更高的养老金收入,由此推高了替代率水平。

固定缴费制也是一种常用的缴费方式,参保职工可以将月工资的一部分缴纳保费,且在参保期间始终保持这一固定不变的数额。本研究选取700元/月为税前列支额。⑥

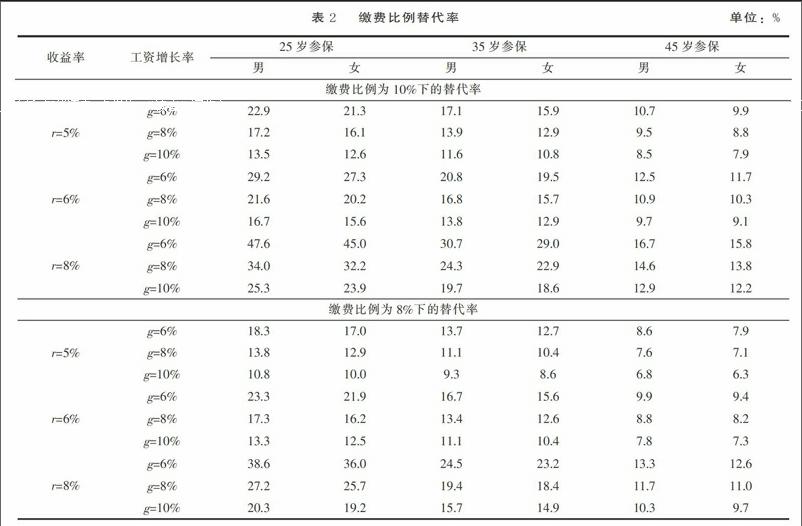

将相关数据带入式(5)可以得到固定缴费数额下的替代率,如表3。

固定缴费制与比例缴费制下的养老金替代率呈现相同的规律,即在收益率一定的情况下,养老金替代率水平与缴费年限成正相关关系,与工资增长率成反相关关系;在工资增长率一定时,养老金替代率水平与投资收益率和缴费年限均呈正相关关系。同时,同等条件下女性的替代率低于男性。事实上,2015年社平工资的10%和8%分别为517元/月和414元/月,因此替代率低于700元/月税前列支额下的替代率。

从两种不同的缴费方式可知,个人养老金替代率水平的高低与缴费年限、缴费额度及基金投资收益率均成正相关关系,而与工资增长率成反向相关。同时,同等条件下男性参保人的替代率高于女性。此外,若缴费率为8%,大多数45岁参保的男女职工的养老金替代率低于10%,若缴费率为10%,只有在投资收益率较低的情况下,45岁参保的男女职工的养老金替代率会低于10%;若将缴费率提高到13.5%(即缴费额为700元/月),则男女职工在给定的条件下所能获得的养老金替代率均高于10%,在投资收益率和工资增长率分别为8%和6%时,25岁参保的男性职工在缴费35年后的养老金替代率达到了64.2%,即此时的养老金足够为退休人员提供较高水平的保障。

2.缴费率的测算

缴费率的高低不仅关系着参保人当期的实际收入及今后的养老金水平,也关系着政府的税收支出及财政收支平衡状况,因此确定合理的缴费率对于递延型养老保险的可持续发展至关重要。根据前文的阐述,第三支柱的商业养老保险替代率达到10%才能有效缓解第一和第二支柱养老保险的支付压力,为退休人员提供相对充足的体面的退休生活。基于此,本文将研究替代率为10%时参保人的个人缴费率,此处需对按比例缴费的模型进行变换。将式(4)转换后得到缴费率的测算模型,如下:

c= ■ (6)

将上述数据带入式(6)可以得出不同收益率、工资增长率及缴费年限的不分性别的参保人养老保险替代率为10%时的缴费率,见表4。

由表4可知,为达到特定的10%的养老金替代率,参保人需承担的缴费率在多种因素共同作用下呈现出一定的差异。总体而言,缴费率与工资增长率成反相关关系,即工资增长率越高,参保人为达到一定替代率所需要的缴费率越低,原因在于高工资意味着参保人只需缴纳较小比例的保费便可以获得同等的替代率。以收益率为5%时的25岁参保人为例,当工资增长率为6%时,其缴费率为10.36%,而当工资增长率达到10%时,缴费率则下降到8.15%。缴费率与基金投资收益率成反比,即投资收益率越高,参保人所需承担的缴费率反而更高。这一结论似乎与常理相悖,但是由于商业养老保险实质上是个人财富在其一生中不同生命阶段的平滑,高投资收益意味着将来的养老金积累将支付更高的贴现率,因此会降低现阶段养老金的替代率。以工资增长率为6%的35岁参保人为例,当基金收益率为5%时,达到10%的替代率时的缴费率为16.49%,当收益率为6%时,缴费率则上升至20.14%。同时,缴费率与参保年龄成正相关关系,即参保年龄越小,所需的缴费率越低,原因在于早参保带来缴费年限的延长,进而增加养老金积累总额。如在工资增长率和基金投资收益均为6%时,职工在25岁、35岁和45岁参保时的缴费率分别为12.08%、20.14%和28.2%,即参保年龄每晚1年,缴费率将提高约0.8个百分点。由于女性的预期寿命高于男性,在同等条件下,女性若达到与男性同等的养老金替代率将负担更高的缴费水平。

3.税收支出模型

设个税起征点为Wb,则单个职工的年纳税额为:t(Wa-Wb),其中Wa≥Wb

以比例缴费制为例,在参加个税递延商业养老保险后,单个职工的年纳税额为:t[(1-c)Wa-Wb],则职工每年可享受到tcWa的税收优惠。这种税收优惠是以减少政府的税收为代价的,即实施个税递延后政府的税收支出。目前我国的7级个税率分别为3%、10%、20%、25%、30%、35%和45%,考虑到我国城镇职工平均收入水平,本文认为10%的税率即可涵盖大多数的职工。由前文的分析可知,当缴费率为13.5%时,替代率均高于10%,为测算出政府的财政成本,本研究假定缴费率为13.5%。根据参保人数、社平工资、缴费率和个税,可以计算出2005~2015年实施个税递延养老保险政府的财政负担状况,见表5。

由表5可知,假如我国于2005年实施个税递延商业养老保险,在递延比例为13.5%且个税率为10%的情况下,个税递延额占个人所得税的比重在2%~3.6%之间,占当年税收收入的比例介于0.14%~0.24%,可以看出,实施该项保险给政府财政带来的负担是非常小的,政府完全有能力承担这一转嫁成本。

四、研究结论及建议

(一)研究结论

本文通过构建个税递延型养老保险目标替代率模型、缴费率模型和税式支出模型,以全国的数据对模型进行测算和验证,可以得出以下结论。

养老保险目標替代率是各种因素共同作用下的产物,与缴费年限、投资收益和缴费率呈正相关关系,缴费年限越长、投资收益和缴费率越高,养老保险的目标替代率越高。税收优惠额度即递延额是影响养老保险目标替代率的重要因素,不管是固定缴费制还是比例缴费制,较多的缴费会带来较高的替代率。同时,性别对替代率也产生一定影响,在相同条件下,男性退休人员的养老金替代率高于女性。

为保证一定的替代率,参保人在不同工资增长率、投资收益率和参保年龄下所需承担的缴费率呈现一定的差异。缴费率与工资增长率和参保年龄成正相关关系,而与基金投资收益率呈反相关关系。

在保证既定的替代率和缴费率情况下,政府开展个税递延型养老保险的税收支出较小,不会给财政带来较大压力。

(二)政策建议

1.尽快开展个税递延型养老保险

在人口老龄化日益严峻及我国三支柱养老保险发展严重不平衡的背景下,应加快推进第三支柱养老保险的发展步伐,尽快落实个税递延型养老保险。尽管关于试点个税递延型养老保险的呼声由来已久,但至今政策仍未落实。因此决策层应做好部署,尽快开展试点。同时,应优化制度设计,由前文的分析可知,个税递延养老保险的主要目标是提高退休人员的保障水平,坚持效率优先。因此替代率是其重要的参数依据。为保证适度的替代率,应加强对基金的监管,选择合适的投资工具,扩大投资渠道,提高基金投资收益率;鼓励参保人尽早参保以延长缴费年限并增加账户积累;在条件允许的情况下,参保人在政策范围内可以提高缴费率。

2.加大政府的转移支付力度,尤其是对经济欠发达地区

实施个税递延无疑会减少政府的财政收入,地方政府缺乏开展该项保险的内在动力和积极性,对于经济欠发达的地区而言更是如此,个税递延养老保险制度的开展将使原本就收紧的财政雪上加霜。因此,中央政府需要在资金上给地方以支持。可以根据地方经济发展水平,将实施个税递延对地方政府造成的收入损失给予全部或部分补贴,提高地方政府推行该项政策的积极性。

3.做好制度设计,最大限度的降低其累退效应

与企业年金类似,个税递延型养老保险收税优惠存在累退效应,中高收入者有更高的参保意愿和缴费能力,是最大的受益群体,从而对收入起逆向调节,拉大退休者的收入差距,造成新的不公平。为将这种累退效应降到最低,在全面推行该项政策时应做好制度设计。如对递延额进行限制,一方面规定参保者的缴费比例不能超过一定比例,另一方面对年度的缴费总额也做出规定,使缴费额度控制在合理范围内。同时,将税收优惠与收入水平反向挂钩,即收入水平越高,递延额越低,从而避免高收入者获得过多的优惠。此外,还应给予低收入者直接的补贴,以增强其自我保障能力。

[注 释]

① 数据来源于2015年国民经济和社会发展统计公报。

② 中商情报网.2015年全国城镇职工基本养老保险基金总收入29 341亿 同比增长15.9%[EB/OL].http://www.askci.com/news/finance/20160617/09381030272.shtml。

③ 此处用的是目标替代率,即当年退休金与前一年社会平均工资之间的比率。2014年全国社会平均工资为57 361元。

④ 中证网. 近万亿企业年金去年收益率创8年新高[EB/OL].http://news.163.com/16/0407/07/BK1JKUCL00014AED.html。

⑤ 华夏时报.养老金“单腿跳”:退休收入减半[EB/OL].http://finance.sina.com.cn/china/20131109/001017269746.shtml。

⑥ 上海市“十二五”规划中提出个税递延型养老保险方案,个人养老保险账户和企业年金均可享受税前列支优惠,其中企业年金税前列支额为300元,个人养老保险税前列支额为700元。

[参考文献]

[1] Alicia H. Munnell.Private Pensions and Savings: New Evidence[J].Journal of Political Economy,1976(5):1013-1032.

[2] Alicia H. Munnell,Annika Sunden,Elizabeth Lidstone. How Important Are Private Pensions Issue Brief 2002-2008[M]. Boston:Center for Retirement Research at Boston College,2002.

[3] Donald J. Cymrot. Tax Incentives,Turnover Costs and Private Pensions[J]. Southern Economic Journal,1981(2):365-376.

[4] John Creedy,Ross Guest.Changes in the taxation of private pensions:Macroeconomic an welfare effects[J].Journal of Policy Modeling,2008(30):693-712.

[5] 邓大松,刘昌平.中国企业年金制度若干问题研究[J].经济评论,2003(6):70-74.

[6] 王莹. 个税递延型养老保险——基于税收优惠的思考[J]. 中南财经政法大学学报,2010(1):73-77.

[7] 周建再,胡炳志,等.我国商业养老保险个税递延研究——以江苏省为例[J].保险研究,2012(11):3-12.

[8] 西南财经大学财政税务学院.光华财税年刊[M].成都:西南财经大学出版社,2014.

[9] 王晓洁,杨鹏展.个税递延养老保险财政成本及收益量化研究——基于2013年河北省行业经验数据的分析[J].保险研究,2015(6):100-108.

[10] 黄雪,王宇熹.个人税收递延型商业养老保险优惠政策研究[J].经济与管理,2015(6):28-35.

[11] 吴祥佑.个税遞延型养老保险的累退效应及其克服[J].税务与经济,2014(1):1-7.

[12] 彭雪梅,刘海燕.关于个税递延型养老保险的社会公平问题探讨[J].西南金融,2014(11):36-39.

[13] 薛惠元,仙蜜花.城乡居民社会养老保险保障水平评估——基于湖北省 6 个县区的比较分析[J].当代经济管理,2014(6):83-91.