探秘“玄玉时代” 的文脉

———第十一次玉帛之路文化考察手记

2017-08-21文图叶舒宪

文图/叶舒宪

探秘“玄玉时代” 的文脉

———第十一次玉帛之路文化考察手记

文图/叶舒宪

从石礼器到玉礼器——从杨官寨看中原与西部玉礼器起源的线索

人类文明的步伐是从漫长的石器时代中走来的。在新石器时代后期孕育出的一批文明种子里,石制的礼器无疑是玉礼器的前身或雏形。已经举办过的十次玉帛之路文化考察以甘肃河西走廊地区为中心,贯穿始终的一个重要学术疑问是:以齐家文化为代表的中国西部玉文化是怎样起源的?能够从实物证据方面找出中原玉礼器与西部玉礼器的源流关系。位于渭河中下游的关中平原地区的仰韶文化,基本上不见有规模性的玉礼器。无论是著名的西安半坡遗址,还是宝鸡的北首岭遗址和临潼的姜寨遗址、华县泉户村遗址,都没有看到规模地生产和使用玉礼器的迹象。唯有考古新发现的陕西西安高陵区杨官寨遗址,在距今5300年的庙底沟文化层发现最早的玉礼器和石礼器,使得西部玉文化溯源的难题得到一线曙光。

杨官寨遗址出土陶釜(新石器时代半坡四期文化)

杨官寨遗址出土石璧(新石器时代庙底沟文化)

杨官寨遗址自2009年入选全国十大考古发现以来,在考古和文物界的名声与日俱增。它位于西安市高陵区姬家乡杨官寨村,地处泾河和渭河交汇处的台地上。杨官寨遗址中不仅发掘出规模巨大的环壕聚落,而且在2015~2016年发掘中找到大批量分布的史前墓葬,根据出土随葬品及碳14测年等相关资料,推断该批墓葬为与杨官寨遗址环壕聚落同时期的大型墓地,这是首次发现并确认的庙底沟文化成人墓葬。杨官寨遗址中新发现的石璧和石琮残件,虽然都不是玉质的礼器,但是显然已经是玉礼器的雏形,代表中原和西北地区玉文化的萌芽状态,所以非常重要。2017年4月25日上午,第十一次玉帛之路文化考察活动从西安大雁塔旁的陕西历史博物馆开始,与负责杨官寨遗址发掘的王炜林馆长座谈,了解石璧、石琮出土的情况,以及最新发现的两件玉铲的情况。当日下午,参观陕西省考古研究院文物展厅,近距离目睹杨官寨遗址出土的彩陶器和一件灰黑色的石璧。这就给甘青地区齐家文化遗址和墓葬中与玉器同在的大量石璧(当地人称为水寒石)找到中原的原型。第九次玉帛之路文化考察在泾河上游的陇东镇原县看到距今4900年左右的常山下层文化蛇纹石玉礼器(玉环和玉钺),视为齐家文化乃至整个西部玉文化的萌芽。如今,从泾河下游的杨官寨仰韶文化石礼器到泾河上游的常山下层文化玉礼器,1000多年间的发展演变过程中的缺环已经补足,比较完整的证据链基本形成。

马莲河畔公刘坪史前玄钺露玄机

2017年4月26日星期三上午。第十一次玉帛之路文化考察团离开高陵杨官寨遗址,走访陕西省考古研究院泾渭基地,观摩杨官寨出土的大量陶器和石器、骨器标本。随后在泾渭基地旁的面馆与考古队的主人们一起用过午餐,驱车北上,途经咸阳机场,一路考察淳化县博物馆、旬邑县博物馆(不知为何被大象犀牛化石博物馆替代了)。本想取道甘肃正宁县,再去宁县。不料欲速则不达,在甘、陕交界处的山路弯道遇到大卡车翻车阻路,只好退回来,向南绕行陕西彬县、长武,天黑时分抵达甘肃宁县住宿。

杨官寨遗址出土陶器残片(新石器时代半坡四期文化)

杨官寨遗址出土重唇口尖底瓶(新石器时代庙底沟文化)

杨官寨遗址出土陶祖(新石器时代庙底沟文化)

考察团考察庙嘴坪遗址

27日,天空放晴,从宾馆走出来,在人民路十字口绕过辑宁楼,顾不上发怀古之幽思,一早就来到宁县博物馆参观,在三楼的古豳文物展厅正中,看到一排新石器时代的石斧。虽然隔着玻璃柜,还是可以一眼看出最左面的一件不是石斧,而是双面对钻穿孔的玉钺,玉质为墨色中透绿色的典型蛇纹石玉料。经过交涉和请示,讲解员终于同意打开展柜,让我们取出玉钺用手电光照射,只见刃部较薄处透露出鲜艳的浓绿色光彩。在宁县博物馆正在编辑的《宁县博物馆文物精品图集》中,这件玉钺被标注为:“新石器时代石斧,长10厘米,宽8厘米,中村镇孙安村出土。”据我们推测,似应为仰韶文化庙底沟期或常山下层文化的遗物。那么,当地是否有仰韶文化的分布呢?

随后,到县城西北郊马莲河畔四水交汇处的庙嘴坪遗址考察。在一处陶片堆积较明显的坡面,随手捡起一些陶片,排列开来,由张天恩研究员确认,有距今5500年的仰韶文化庙底沟期彩陶片,仰韶文化晚期的红陶,客省庄二期文化的绳纹灰陶,其史前文化的连续性较为明显。在回程的车上,考察团向宁县县委宣传部干部建议,可以依据县志中的记载线索,将庙嘴坪这个地名改回其古名——“公刘坪”。当日下午,驱车到庆阳正宁县,住宿房间里配备有郭文奎主编《庆阳大辞典》(甘肃文化出版社,2014年),浏览一遍宁县境内的史前文化遗址,属于仰韶文化的就有董庄遗址(属于仰韶文化半坡类型,距今6500年左右,出土双耳佩戴绿松石耳坠的老年女性墓葬,为三人合葬墓,一男两女,老年女性居中,10件随葬品都在她身边)、孟桥遗址、阳屲遗址、张堡遗址、石岭子遗址、杨庄小坡遗址、雨落坪遗址、雷川城梁遗址、贺家川遗址、康家岭遗址、庙嘴坪遗址等10多处。马莲河流域的史前文化分布如此密集,能够像灵宝西坡遗址或高陵杨官寨遗址那样,留下少许蛇纹石玉钺,见证深色的蛇纹石玉料开启中原与西部玉文化先河,也就不足为奇吧。

甘肃宁县博物馆藏仰韶文化石斧,建议改称蛇纹石玉钺

在庙嘴坪遗址搜集到的陶片

自2016年1月第九次玉帛之路文化考察团在甘肃庆阳镇原县博物馆看到常山下层文化的墨绿色蛇纹石玉环、玉钺以来,齐家文化玉器发生的问题就转换到常山下层文化与齐家文化的关系。如今的证据表明,陇东地区常山下层文化的深色蛇纹石玉礼器(玄玉)传统,原来是发源于关中地区的仰韶文化庙底沟期玉器。渭河及其支流泾河、葫芦河、马莲河、蒲河、茹河等,或许都曾经充当运输蛇纹石玉料的漕运通道。《诗经·公刘》中歌咏了几千年的“何以舟之,唯玉及瑶”,在比公刘时代还要早的仰韶文化玉礼器传统背景下,可以得到重新理解的契机。

仰韶玉钺知多少:从正宁到庆城

2017年4月28日,第十一次玉帛之路文化考察团在陇东大地上马不停蹄,先后到三个县的博物馆和文物库房调研,并到数个史前文化遗址进行田野观察。三个博物馆分别为正宁县博物馆、合水县博物馆、庆城县博物馆。其中合水县博物馆的历史文物撤展,集中展示北魏以来的佛教造像。实际观摩和拍摄馆藏文物的只有正宁县博物馆和庆城县博物馆。

正宁县博物馆给人的惊喜是馆藏一级文物仰韶文化黑彩双耳人面纹葫芦口陶瓶。正宁县宫河镇宫家川出土,高27厘米,底径7厘米。仰韶文化的葫芦瓶比较常见,彩绘人面的却十分少见,双面绘有两个不同人面的更是凤毛麟角。两个人面的形象刻画,一个突出的是头上的高冠,另一个突出的是头上直插着的两根羽毛。中国人把头顶称为天灵盖,用画龙点睛的强调手法,描绘出天灵盖上方的法器类装饰品,这绝不是审美的追求,而是意在突出通天、通神的宗教神话意识。这类形象的史前文物,和红山文化玉器中的玉蛇耳坠、玉玦,特别是位于人头顶部位的玉箍形器(又称玉马蹄形器、玉发箍),以及良渚文化玉器中的头顶三尖冠、石家河玉器中的人头像刻画巨大耳饰一样,都是基于同类的宗教神话观念。

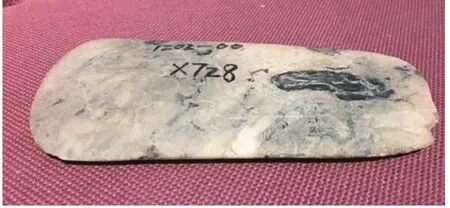

庆城县博物馆藏单孔墨玉铲

庆城县博物馆藏石斧

随后,在正宁县博物馆库房的储藏柜中,我们看到类似仰韶文化玉钺的石钺一件,单面钻孔,呈现为刃部稍宽的长方梯形。由此可以了解从石制工具到玉质礼器之间的演变和过渡情况。下午,离开合水县的仰韶文化遗址,抄近路上青兰高速,赶到庆城县博物馆。在二楼陈列的史前石器中,又一次看到该馆在当地征集的一件较大的史前墨玉铲,柄端钻有一小孔,也可以称为蛇纹石玉钺,或者比照灵宝西坡出土玉钺,称之为仰韶文化蛇纹石玉钺。在这件文物旁边,还有一件稍小些的带有完整皮壳的石斧,颜色稍浅,我们从展柜中取出,通过上手观察和手电光照射,确认该器物也应为蛇纹石玉斧。从宁县到庆城县,仰韶文化分布广泛,堪称星罗棋布。看来庙底沟期的仰韶文化先民以蛇纹石玉料制作礼器的情况还是较为普遍的。这些文物对于认识中原和西部玉文化的起源,具有很好的启示意义。

华池,或为史前玉石之路的交会点

2017年4月29日,第十一次玉帛之路文化考察团继续在陇东大地上奔波不停。子午岭西侧的生态环境保护得很好,空气清新,梯田里新麦飘绿,间或有嫩黄色的油菜花海。白天有蓝天白云相伴,晚上则是皓月当空。让我们在紧张的车马劳顿之余,心灵上得到大自然的陶冶和慰藉。

今天已经是五一小长假的第一天,我们一行九人驱车穿行在远离家园的黄土高坡里,在连续的期待和不断的兴奋中,早已忘却了日期,“不知有汉,无论魏晋”。满脑子都是仰韶文化陶片和龙山文化窑洞白灰面的辨识问题,居然没有人在节日里想家。对考察团每一个成员来说,这都是一个很有纪念意义的劳动节。

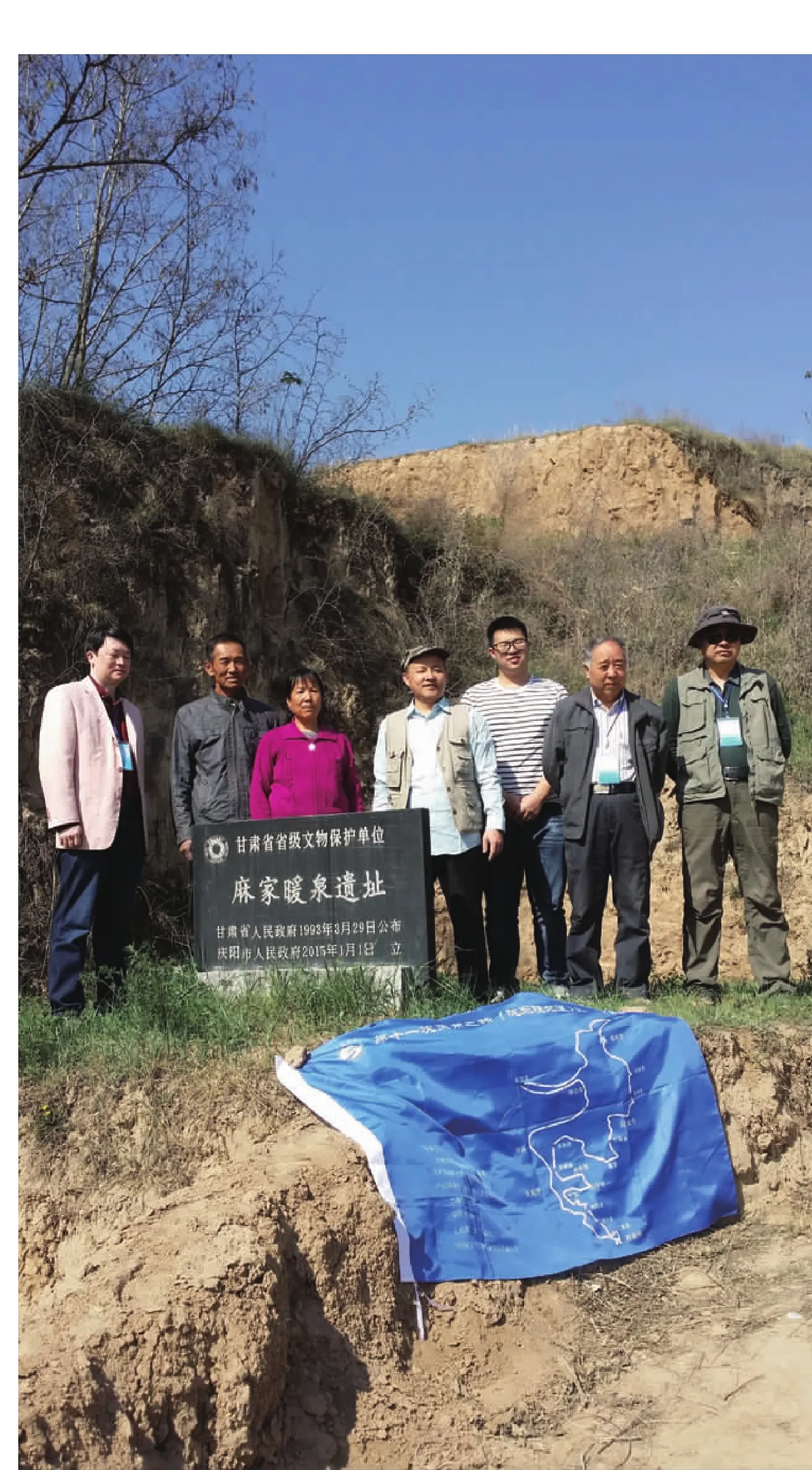

今日探访的主要目的地是位于甘肃省最东北端的华池县。2016年1月第九次考察以来,陇东的八个县市,已经探访过七个,如今就剩下环县还没有去过,留待本次考察从陕北地区回程时再去。早上离开庆城县时,顺路去探查位于柔远河畔的一个仰韶文化遗址——麻家暖泉遗址,遇到一位和我同龄的农村文保员向我们介绍情况,大家倍感亲切。这个遗址的文化遗存还是以仰韶文化为主,有史家类型和庙底沟类型的陶片。至于大家关切的常山下层文化和齐家文化的标志性红陶片是否存在,似乎并不能很明显地确定。倒是可以看到一些属于客省庄二期或龙山文化的绳纹灰陶片。这种现象暗示了一个问题:大凡有龙山文化遗迹的地方,齐家文化就不会明显地存在。这种两个类型的史前文化相互对峙争锋的情况,犹如西夏与北宋的对峙,非常值得留意。

正午时分,抵达华池县,午饭后顾不上休息,直奔坐落在山顶之上的华池县博物馆。考察团成员中有一位陇东学院的张多勇教授,他祖籍华池县,早就说起他老家一带的山梁上以出土史前玉器闻名。这次在华池县博物馆展厅和库房中调研,果然可以证实这个民间传闻不虚。所谓无风不起浪。我们从关中平原出发几天来,一路看到的仰韶文化墨绿色蛇纹石玉器,照例在这里的展柜中没有缺席——一件被标注为周代碧玉刀的墨绿色大玉刀、一件被标注为周代玉斧的玉铲。据我们推测均应为龙山文化玉器。这种蛇纹石是黄河中上游地区玉文化萌生期的最古老的玉料资源。令人欣喜的是,华池县博物馆展柜里除了蛇纹石玉器,还有优质透闪石玉器:两件青玉瑗和一件三孔青玉钺。从其钻孔的工艺特征看,应不属于齐家文化玉器,而是标准的龙山文化玉器。玉铲、玉瑗的用料与形制均近似于神木县出土的石峁玉器和新华玉器。这里距离发现龙山文化玉器的陕西吴起县70公里,距离延安200多公里。显然,这里在4000年前的文化类型,与陕北地区星罗棋布的龙山文化密切相关。而与以兰州为中心的齐家文化腹地,相距六七百公里,关系稍远。在华池县博物馆的文物库房里,也仅仅看到一两件具有标志性齐家文化特征的红陶罐。当然,以上判断只是我们走马观花得出的初步意见。真相如何,仍需要进一步的深入调研。

从目前学界的认识看,龙山文化的玉礼器传统早于齐家文化的玉礼器传统,但是龙山文化密集分布的陕北和中原一带,缺少优质的透闪石玉矿资源。其玉器生产的取材,应该有来自甘肃和甘肃以西地区玉矿的情况。这便涉及到西玉东输的时间和路线问题。看来华池县一带出土的史前玉器是批量存在的,而不是零星的和偶然的。那么,这里会不会是玉石之路的一个重要交会点呢?

考察团在合水县麻家暖泉遗址与文保员合影

华池县博物馆藏龙山文化玉琮

华池县博物馆藏龙山文化玉器

华池县博物馆藏龙山文化透闪石三孔玉钺

这样的推测也就意味着:龙山文化的玉礼器传统经过这里向西传播,影响到齐家文化;而西部的玉料则取道陇东和陕北向东传播,给河套地区和晋陕大峡谷黄河两岸的龙山文化提供西部资源。这将是我们下一步需要小心求证的大问题,实际上也是从本土角度重新审视丝路起源的大课题。

芦山峁·《山海经》·大传统

2017年5月1日,五一小长假的最后一天,上午多云,下午雷阵雨。第十一次玉帛之路文化考察团在延安走访了芦山峁遗址和延安文物研究所库房,对陕北的龙山文化及其玉礼器作一次印象式的调研,算是几年来探索西玉东输问题的一次补课学习吧。

我随父母下放延安和安塞的日子是1970年,屈指算来,如今已经整整47年过去了。黄土窑洞的延安变成一座现代化都市。投资数千亿、用愚公移山方式平掉几座山建造的延安新城已经拔地而起,夜晚的宝塔山和延河在激光炫彩的映照下犹如仙境。近半个世纪过去了,前度刘郎今又来,面对一个既熟悉又陌生的延安,抚今追昔,不免让人感慨万千。

芦山峁出土的龙山文化玉器,因为其玉质好、做工精细,早就在玉学界和文物收藏界声名远播。其中的代表性玉器被收入《中国出土玉器全集》中的陕西卷,专业人士们已经耳熟能详。不过,一些相关问题却始终萦绕在心头,不解不快。比如,延河流域为什么会在4000多年前突然出现这样一批精美的透闪石玉质的礼器?其前因后果和来龙去脉是怎样的?芦山峁玉器多为当地村民在耕地和挖土时发现,据说玉器大都出现在离地表很浅的土中,龙山文化的居民是怎样使用这些玉器的?为什么它们多被散落在土层里,包括玉璧、玉琮、玉璜、玉铲、玉圭、玉玄机和大玉刀?这些以透闪石为主要材料的玉礼器上,为什么会出现少量的南方良渚文化玉器的标志性刻画符号——神人兽面纹和眼睛纹?龙山文化时代的玉器出土的环境背景是怎样的,究竟是墓葬还是房址,抑或是祭坛?在今天的实地考察中,以上疑问中的部分难题似乎可以得到答案了。

延安三县访古玉

2017年5月2日,阴间小雨,黄土高坡的热气和干燥经过细雨的润泽,变得清爽起来。第十一次玉帛之路文化考察团在延安地区奔波五个县,跨越延河、洛河、清涧河三个流域,获得预定计划之外的重要学术收获。傍晚6点半抵达酒店下榻时,大家虽然略感疲惫,但还是禁不住要反复回味这一天辛苦奔波的所见所闻。

对我个人来说,下午4点回到阔别半个世纪的安塞县,虽然仅仅在县政府旁的博物馆逗留了20分钟,这个旧貌换新颜的安塞县城,还是让我回忆起少年时代的窑洞生活,百感交集,思绪万千。1965年,父亲从北京的中央药品检验所下放西安市药品检验所,母亲任职于西安市儿童医院。“文革”中被打成反动学术权威,住进牛棚。60年代末期,又从西安下放延安。父亲任延安县医院药剂师,母亲任安塞县医院药剂师,并在70年代从安塞县退休,回到西安居住。1966年,我被迫离开北京市外国语学校法语班,转学到西安市第四十一中学。我的班主任张居礼,长安县人,他是国民党第七十四师师长张灵甫的儿子。由于出身问题,我们在“文革”中的遭遇可想而知。在我的个人收藏品中,班主任停职前送的他手抄的毛主席语录至今还压在箱底。中学毕业,我被分配在西安昆仑机械厂当钳工,每年探亲都要乘汽车在西安和安塞之间长途旅行,甘泉和富县,以及黄陵、洛川、铜川等,山路的每一个弯道都十分熟悉。记得第一次来安塞时,是全家从西安搬家,拉一整卡车的家具和行李,车子陷在突然涨水的延河里,熄火不能启动,大水漫过车轮,久经挣扎,依靠众人合力推车,才走出险象环生的延河浪涛。一家人共同经历那次死里逃生的严峻考验,日后每次想起来,都有后怕。

四五十年过去了,我作为一名学者再度踏上昔日生活过的陕北故土,感觉高楼林立的县市容貌完全不认识,唯有那延河和洛河的水,依然没有变。这一天,考察团在延安市文物研究所张华所长和白晓龙副所长的热情带领下,走访了一个史前遗址——洛河畔的仰韶文化寺疙瘩遗址和三个县博物馆,即甘泉县博物馆、富县鄜州博物馆、安塞区文化文物馆,两次进入文物库房,上手观摩史前文化玉器。在甘泉县博物馆库房里,深藏的八件(组)龙山文化玉器大多为公安局收缴的文物,玉质精良温润,年代早,器形标准,是研究西玉东输问题的最好实物材料。尤其是鄜州博物馆库房中收藏的一件龙山文化双联璜玉璧,其玉材为典型的青花玉,据我所知,目前只有新疆出产这种玉料。

观摩鄜州博物馆馆藏玉器

鄜州博物馆展出的两件墨绿色史前石器,经我们初步鉴识和电光照射,二者都是仰韶文化的蛇纹石玉器,其中一件双面钻孔的玉钺,黑又亮,包浆明显,和在宁县博物馆看到的那件玉钺十分类似。另一件玉铲(或称玉圭)长达30.5厘米,也是双面钻孔,墨绿色的表面下透露着沁斑,是仰韶文化遗物中尺寸较大的玉器,如今屈尊被当成石铲。自2016年第十次玉帛之路文化考察以来,我们针对中原和西部玉文化史的发生期,提出“玄玉时代”这个学术命题还不到一年,来自甘陕地区黄土地下的“物证”不断呈现,我们深感这是一种天赐的机缘,许多重要问题将派生而来,等待进一步的探索。

陕西佳县石摞摞山龙山古城

考察团在佳县石摞摞山下的五女河

2017年5月4日早上7点20分,从位于山顶、倍感拥挤的陕西榆林市佳县县城的小旅馆中走出来,挤进县城中心的餐厅里用过早餐,在佳县朱官寨乡年轻的薛书记带领下,冒着从昨天刮起来的满天沙尘,沿着黄河支流佳芦河方向,向该乡龙山文化遗址——石摞摞山进发。随后又在当地老乡的指引下,到该乡石家坬村后的土山上看汉代夯土城墙(考察团成员张多勇教授疑为西夏古城)。在乡间公路边用过午餐,驱车上高速路奔往榆林。下午2点,到榆林市文物考古研究所等待乔所长从外地赶回来,2点30分带我们到文物库房观摩,主要看出土和采集的陶器、玉器。随后在3点50分离开榆林市驱车向西南,到无定河上游的统万城遗址考察。

小结这一天的考察内容,我们在榆林地区马不停蹄地又跑过了四个县市:从佳县到榆林,从榆林到横山,没有停留,晚上7点30分赶到靖边县城。8点在酒店旁一家羊肉馆用晚餐,七个人选择吃米饭炒菜,只有两个人仍然吃羊肉饸饹。

昨天,在绥德文管所,因为文物库房保管员不在,拿不到钥匙进入库房看文物。经过米脂县时也是匆匆而去,无法充分了解当地的出土文物情况。之所以赶得如此匆忙,就是要保证有充分的时间去调研佳县的石摞摞山遗址。这是龙山文化较早期修建的石头城,还有城壕。2016年第4期《考古与文物》杂志刚刚发表陕西省考古研究院有关石摞摞山的发掘简报,这是2003年由张天恩研究员带队所做的三个月的发掘报告。13年之后才刊登出来,报告中仅有一件玉器——淡绿色的玉环残件。不过当地村民都说这里10多年前曾经有老乡在田地里发现大玉刀和玉璧,后被公安部门收缴,去向不明。龙山时期的山顶石头城加玉器,已经成为距今4000年时陕北史前文化遗址的“标配”元素。几年前,在神木县石峁遗址领略这种标配,在榆林学院的陕北历史文化博物馆也看到几件来自石摞摞山遗址的玉器。这次一路走来,在吴起县树洼遗址山顶和延安芦山峁遗址多次领略这种在山上祭祀用玉的“标配”礼俗。如今又在距离黄河15公里的石摞摞山顶,看到似曾相识的多重结构石城与中央祭坛,在地面上还可以看到穿孔石刀残件和众多灰陶片。从距今5000年的仰韶文化,到距今4000年的龙山文化,先民的生活方式虽然都是农业,但是毕竟有重要变化迹象可以辨识:首先是文化分布,人口从关中平原地区大量转移到陕北黄土高原区,形成密集分布的龙山文化遗址。其次是居住和祭祀礼俗,从河边台地转移到山上,特别喜欢在山顶的制高点,看重天文观测和祭天礼俗(古人相信天圆地方,这次考察团在山顶采集到一件圆片状石器,留交给当地乡政府)。再次是玉文化的大变革:仰韶文化深色蛇纹石玉礼器被龙山文化浅色的透闪石玉器所取代,玉器的种类也从单一的斧钺拓展为玉璧、玉环、玉璜、玉铲、玉璋等。这些玉器种类多半传承到夏商周时期,促成华夏玉礼制度的延续。

石摞摞山遗址石城墙

在榆林市文物考古研究所观摩文物

总结这一天的紧张考察,分三阶段:上午在野外看4500年前的山顶石头城,下午在室内看4000年前的石峁古玉20件。傍晚又实地探访毛乌素沙漠南缘的1600年前的匈奴古城——统万城。看来,华夏农耕民族的定居文化反过来影响匈奴人的游牧习俗,能够让骑马民族也筑城而居。很可惜,这座动员10万劳力才修造的城池仅仅过了15年就被北魏拓跋氏攻陷。马背上打天下容易,守天下则不易也。中国的“国”字,最耐人寻味,四方的城墙里,守护着一种东西:玉。

如果有人不信此理,请去四方城墙围着的故宫珍宝馆一看!

为何重走青冈峡

环江峡谷

第十一次玉帛之路文化考察之所以将返程路线设计为从陕北地区西南角经过宁夏盐池县南下甘肃环县,是因为这里有一条从长安通往西域地区的重要交通路线。由于19世纪末以来,到中国调研并大胆命名“丝绸之路”的外国人李希霍芬、斯文·赫定等都没有走过这条路,所以他们当然对此十分陌生,闭口不提。100多年来,跟随洋人探讨丝绸之路与中西交通的学者也大都忽略此路的存在。如今,在学界呼唤中国道路和中国话语的文化自觉背景下,认真思考以青冈峡为关键隘口的这条玉石之路,是恢复和重建本土知识、本土话语的极好契机。

2014年,第二次玉帛之路文化考察途经河西走廊重镇武威,我写有笔记《鸠杖·天马·玉团——玉帛之路踏查之武威笔记(二)》,提出为什么要从本土文化立场出发,将“丝绸之路”改称“玉帛之路”的理由:我们看史书中有关西域的贡物,特别是于阗(今新疆和田)的贡物,大体上始终重复上演着玉、马、佛(像)的特定“剧本”程序。丝绸因为是用于外销的,作为交换的筹码,一般不用特别著录。著名的地质学家章鸿钊在《石雅》书中列举的史书贡玉叙事有:《史记》《汉书》《北史》《齐书》《梁书》《唐书》《五代史》《宋史》《明史》,一共九种。

至少在唐宋年间,西玉东输的重要运输路线就一定有经过环县青冈峡的这条路。日本的历史地理学家前田正名根据我国正史《续资治通鉴长编》和《宋会要辑稿》,曾列出一张宋代初期70年间(961~1031)河西诸国贡献给中原国家的物品一览表。在这70年间,史书记录的进贡次数有56年。进贡的物品数量最多就是玉石和马。其中56次的贡物中20次有玉石,46次有马。贡玉的记载中又有多种情况:玉料和玉器合计34次。如:玉团5次,良玉3次,黑玉1次,白玉1次,玉珠子2次,玉碗2次,玉圭1次,玉鞍3次,玉带2次,玉挝1次,玉印1次,碎玉1次,玉版1次,白石1次。我据此认为,从西周穆王走访西域的时代起,一直到宋、元、明、清,中原国家与西域的物质交流关系始终集中在玉石和马两种进口物资方面。换言之,在玉帛之路上,向东运输最多的东西就是这两种。有鉴于此,我们希望能够为这条古代中国的文化大通道正名,于是有以“玉帛之路”为名的系列考察活动。至于具体的路线图,各个不同历史时期有比较大的差异,与今人想象的连云港到霍尔果斯口岸的大陆桥相比要复杂得多。于是有必要提示一种“路网”的概念,希望能够通过实地考察调研,将玉帛之路中国段的路网情况逐一落实下来。这样的努力,实际上相当于将丝绸之路形成史的研究落实到每一个站点,并区分出不同历史时期的不同支系路线。这就是我们系列考察活动的一个初衷。

青冈峡是长安经陇东通往宁夏的一个要道口,因为这条路是沿着泾河—马莲河—环江一线而向西北方向走的,古代又称环灵大道。如今这条路线上由于修建起了211国道,早已变成一条康庄大道。5月5日立夏日,考察团早上从靖边县出发,考察新落成的靖边博物馆,然后西行近百公里,在宁夏盐池县城吃一碗刀削面作为午餐,再匆匆南下,穿越戈壁黄沙地带,进入211国道,沿着环江峡谷一路南下,目睹中铁公司在这里架桥铺路、修造银西高铁(银川至西安)的繁忙景象,回想1000多年之前的唐末和五代时,吐蕃人的骆驼商队扎营的千顶帐篷究竟在何处?更加不可思议的猜想是:康福率领的汉军又是如何一夜之间突袭吐蕃营帐,缴获大量玉团和良马?

靖边博物馆藏仰韶文化晚期三耳红陶罐

靖边博物馆藏龙山文化石斧

抵达环县的当晚,私访当地收藏人士,看到环县出土的齐家文化多联璜玉璧的不规则型的较大件标本。这样形制的史前玉器,目前所知只在黄河中上游地区流行:宁夏南部、甘肃东部、陕北和晋南。日前在甘泉县博物馆的文物库房里,我们刚刚看到龙山文化的不规则型多联璜玉璧精品。4000多年前,不规则型的多联璜玉璧是怎样串联起中原与陕甘宁地区的?换言之,龙山文化与齐家文化是如何通过这一种北方黄土高原区特有的玉礼器而连接在一起的?又是怎样通过陕、甘、宁交界处的古道,将西部优质玉石资源输送中原的?青冈峡啊青冈峡,难道只是唐宋之际的道路关口吗?

(作者系上海交通大学致远讲席教授,中国文学人类学研究会会长)