瓦埠湖丰、枯水期大型底栖动物群落结构特征

2017-08-12黄芸梦汪家权胡淑恒

黄芸梦, 汪家权, 胡淑恒, 李 凯

(合肥工业大学 资源与环境工程学院,安徽 合肥 230009)

瓦埠湖丰、枯水期大型底栖动物群落结构特征

黄芸梦, 汪家权, 胡淑恒, 李 凯

(合肥工业大学 资源与环境工程学院,安徽 合肥 230009)

为了解瓦埠湖底栖动物群落结构特征,于2012年丰水期(6月)和枯水期(11月)对瓦埠湖河道及主体湖区19个采样点进行了调查。共采集到底栖动物28种,其中寡毛类10种,软体动物4种,水生昆虫11种,其他3种。丰水期检出23种,其中寡毛类9种,软体动物3种,水生昆虫8种,其他3种。枯水期检出14种,其中寡毛类4种,软体动物3种,水生昆虫6种,其他1种。整体来看,瓦埠湖底栖动物种类组成中,水生昆虫是第1大类群(39.29%),其次是寡毛类(35.71%),软体动物和其他所占比例较小。

瓦埠湖;底栖动物;群落结构

底栖动物是水域生态系统中重要组成部分,也是河流生境中分布最广泛的物种之一[1],具有活动范围相对固定、生命周期较长、生活习性相对稳定等特点。底栖动物的群落组成决定了河流中物质循环和能量流动的方式,其种类组成和分布与化学需氧量(chemical oxygen demand,COD)、溶解氧等环境因子也密切相关[2]。底栖动物多样性是水域生态系统中重要的评价指标,其种类和密度的变化可以反映水域生态系统环境的好坏[3],因此底栖动物群落生态学研究对湖泊流域的保护、管理和利用具有重要的指导作用。

瓦埠湖是安徽省境内淮河流域最大的湖泊,湖面狭长,南北长约51 km,丰水面积168 km2,平水面积160 km2,枯水面积156 km2,属河流型湖泊[4],具有防洪、灌溉、养殖、供水及旅游等多种功能。瓦埠湖与巢湖构成了“引江济淮”(长江—巢湖—瓦埠湖—淮河)输水干线的2个重要水体[5]。其自身水质的变化及巢湖水进入后可能导致的湖泊富营养化问题已受到广泛关注。监测结果显示,自2011年起瓦埠湖营养状态已从中营养状态向富营养状态转变[6],因此系统研究瓦埠湖流域水质变化及其影响因素十分必要。目前,该方面的研究报道十分有限,且多限于对瓦埠湖流域土壤氮磷分布[7]、沉积物中氮磷赋存形态[8]等物化方面以及浮游藻类[9]的研究,有关瓦埠湖底栖动物的研究报道很少。本文调查研究了2012年瓦埠湖流域基本指标以及底栖动物丰水期和枯水期的种类数、密度等的动态变化,探讨了底栖动物的群落结构特征及其与水环境的关系,以期为瓦埠湖流域生物多样性保护及评价“引江济淮”工程对水生态的影响提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

瓦埠湖位于安徽省中部,属亚热带季风气候[10]。湖宽最宽处约6 km,丰水位18.9 m,枯水位15.5 m,最大深度4.5 m,湖底高程15.5 m。流域呈扇形,属丘陵区。流域内地势东南高,向西北渐低。瓦埠湖右岸主要支流有金小堰、万小河、庄墓河;左岸主要支流有陡涧河、护城河[11]。湖水经东淝河下段与寿县北五里庙,过东淝河闸,北流至赵台子注入淮河。

1.2 采样点位、样品采集和处理

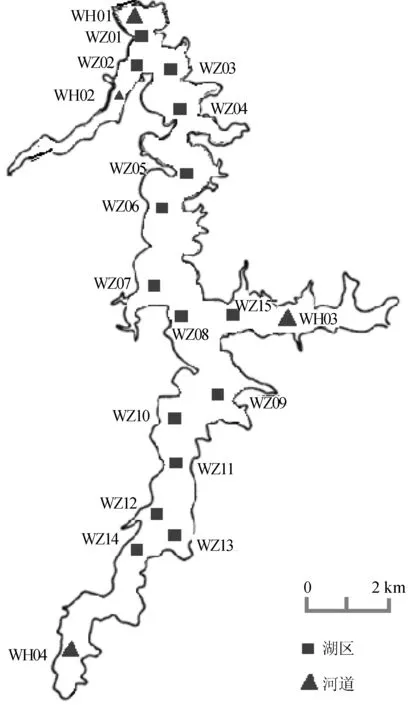

根据瓦埠湖现状,共选择19个采样点,其中河道4个、主体湖区15个。在区域上,上部6个,分别为采样点WH01~WZ04;中部6个,分别为采样点WZ05~WH03;下部7个,分别为采样点WZ09~WH04,如图1所示。其中,采样点WH01位于新河河道,WH02位于陡涧河河道,WH03位于庄墓河河道,WH04位于东淝河河道。分别于2012年6月(丰水期)和11月(枯水期)进行采样。

底栖动物样品采集:采用改良的苏伯氏网(面积0.16 m2,网目是60目) 在水深小于1 m的浅岸带或河流浅滩进行采集,每个点采2~4个重复样,合并成1个混合样。所采样品立即用河水洗干净,然后装入塑料袋中密封,带回室内分拣,放入标本瓶并加入4%的福尔马林溶液进行固定和保存,运回实验室镜检。

水质检测:在采集底栖动物样品的同时,用Hach便携式水质分析仪同步测定pH值和溶解氧,采集水质样品带回实验室测定水环境指标,包括总氮(TN)、总磷(TP)和叶绿素a等,各指标的测定方法参照文献 [12]。

图1 瓦埠湖采样点位分布

2 结果与分析

2.1 丰、枯水期水质理化特征

不同季节瓦埠湖流域水环境因子比较见表1所列。结果显示,瓦埠湖流域的相关环境因子数值均高于枯水期。其中,丰水期和枯水期的pH值、TN质量浓度均较高,甚至在点位WH02和WH03处,pH值超过10,该采样点分别处于陡涧河和庄墓河河道范围,较高的pH值可能是附近存在重要的污染源;枯水期的TN平均质量浓度为1.90 mg/L,只在点位WZ07、WZ10、WZ11均大于1.50 mg/L,接近Ⅴ类水体。溶解氧变幅较大,WH02处低至9.02、10.98 mg/L,而WZ10处高达12.49、12.88 mg/L。叶绿素含量呈现丰水期>枯水期趋势,处于丰水期的春季藻类生物量最高。从湖泊纵向分布上看,各项环境因子依次为上部>中部>下部。

表1 瓦埠湖流域丰水期和枯水期环境因子比较

2.2 群落结构组成

调查期间共采集到底栖动物28种,其中寡毛类10种,软体动物4种,水生昆虫11种,其他3种,常见种为苏氏尾鳃蚓(Branchiurasowerbyi)、霍甫水丝蚓(Limnodrilushoffmeisteri)、环棱螺(Bellamyasp.)、一种摇蚊(Compteromesasp.)、小摇蚊(Microchironomussp.)、长足摇蚊(Tanypusspp.)及寡鳃齿吻沙蚕(Nephtysobigobranchia)。底栖动物名录及调查周期内各类群组成比例见表2、表3所列。

表2 瓦埠湖底栖动物名录

续表

注:“+”数为该物种在采样点出现的频数。

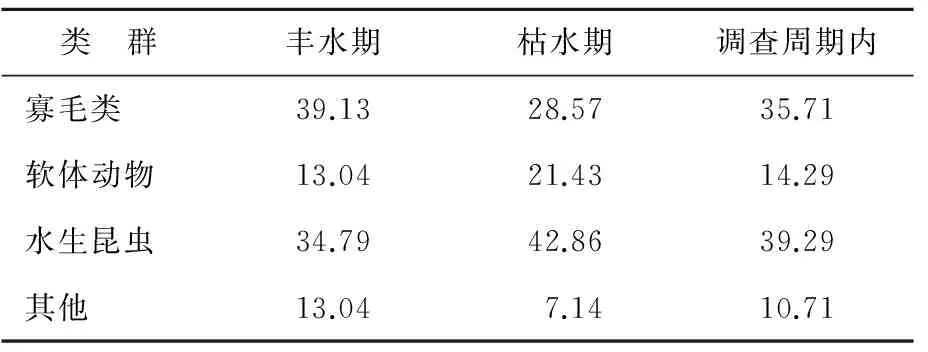

表3 底栖动物各类群不同时期组成比例 %

丰水期检出23种,其中寡毛类9种,软体动物3种,水生昆虫8种,其他3种;常见种为苏氏尾鳃蚓、霍甫水丝蚓、一种摇蚊(Compteromesasp.)及寡鳃齿吻沙蚕。枯水期检出14种,其中寡毛类4种,软体动物3种,水生昆虫6种,其他1种;常见种为苏氏尾鳃蚓、一种摇蚊(Compteromesasp.)、长足摇蚊(Tanypusspp.)及寡鳃齿吻沙蚕。整体来看,瓦埠湖底栖动物种类组成中,水生昆虫是第1大类群且枯水期所占比例为42.86%,高于丰水期的34.79%;其次是寡毛类,丰水期所占比例高于枯水期;软体动物和其他种类在调查周期内分别占14.29%、10.71%。

2.3 多样性指数

物种多样性具有2种含义:① 种的数目或丰富度,它是指一个群落或生境中物种数目的多寡;② 种的均匀度,它是指一个群落或生境中全部物种个体数目的分配状况,反映数目分配的均匀程度。多样性指数是反映物种丰富度和均匀度的综合指标,现采用香农威纳指数对底栖动物群落的时空动态进行研究。水生生态系统的香农威纳指数见表4所列。香农威纳指数计算公式为:

其中,H为物种的多样性指数;S为物种数目;Pi为属于种i的个体在全部个体中的比例。

表4 水生生态系统的香农威纳指数

计算得到调查周期内的香农威纳指数值H为1.81;丰水期的香农威纳指数H丰为1.83;枯水期的香农威纳指数H枯为1.79。查表4可得,瓦埠湖生态系统的物种分布处于一般级别,物种丰富度较低,个体分布比较均匀,水体处于中度污染状态。鉴于瓦埠湖水质的现状及其主要污染物,需要结合湖泊生态系统的健康状况调查情况,实施流域水体污染的防治工作。

2.4 现存量

调查周期内各采样点底栖动物密度见表5所列。丰水期各采样点数值为0~3 056ind/m2,平均值为656.89ind/m2,标准差为801.28;枯水期各采样点数值为0~912ind/m2,平均值为197.05ind/m2,标准差为260.63。

调查周期内各采样点底栖动物生物量见表6所列。丰水期各采样点数值为0~72.11g/m2,平均值为15.30g/m2,标准差为22.43;枯水期各采样点数值为0~377.80g/m2,平均值为33.83g/m2,标准差为86.71。

在丰水期和枯水期,采样点WH02处底栖动物的密度和生物量均为0。该采样点位于陡涧河河道范围,初步判断因河流局部受污染,空间内部未见底栖动物。

表5 瓦埠湖调查周期内各采样点底栖动物密度 ind/m2

表6 瓦埠湖调查周期内各采样点底栖动物生物量 g/m2

2.5 空间分布和季节变化

瓦埠湖底栖动物丰水期各采样点物种数变动在0~10种。物种数最多的采样点为WZ02,10种;其次为WH04,8种;其他采样点均不超过7种。枯水期各采样点物种数变动在0~6种,物种数最多的采样点为WH03、WH04及WZ14,均为6种;其次为WZ13,5种;其他采样点均不超过5种。

具体情况见表7所列。

表7 瓦埠湖调查周期内各采样点底栖动物物种数分布

(1) 丰水期。河道检出物种数排序为:

东淝河(8种)>庄墓河(6种)>

新河(4种)>陡涧河(0种);

主体湖区检出物种数排序为:

下部(29种)>中部(21种)>上部(19种)。

(2) 枯水期。河道检出物种数排序为:

东淝河(6种)=庄墓河(6种)>

新河(3种)>陡涧河(0种);

主体湖区检出物种数排序为:

下部(28种)>中部(13种)>上部(11种)。

整体来看,河道检出物种数排序为东淝河>庄墓河>新河>陡涧河,主体湖区检出物种数排序为下部>中部>上部。综合采样情况,从瓦埠湖纵向分布上看,底栖动物物种数呈现从上到下逐渐增多的趋势。

3 讨 论

近年来,随着社会经济的高速发展,对瓦埠湖的开发强度也不断上升,自然生态和水环境开始呈现出恶化趋势,湖泊面积减少,湿地严重萎缩,严重损害了人民群众的健康和环境权益,流域内居民的饮用水安全也面临压力。通过瓦埠湖生态环境保护基线调查项目的实施可以明确瓦埠湖目前面临的主要生态环境问题,识别瓦埠湖生态安全的影响因子和影响程度,为科学决策瓦埠湖区域污染综合防治、保护饮用水水质提供科学依据。

流域内污染主要为农业类面源污染和水产养殖、生活污染方面的点源污染。

(1) 农田面源污染较重。瓦埠湖流域农业集约化程度较高,种植、养殖业较为发达,污染治理重视不够。流域共有耕地面积13.018×104hm2(195.27×104亩),年平均施用磷肥3.56×104t、氮肥7.23×104t、复合肥3.92×104t,总施肥量达14.71×104t(亩均75.3kg),显著高于全国平均水平。农业化肥污染调查结果显示,农业化肥对污染物入湖量的贡献分别为COD占50.63%、TP占71.53%、TN占59.43%,可见农业化肥的流失量占污染物入湖量的大部分,对瓦埠湖水质有较大影响。

(2) 工业点源污染治理有待加强。瓦埠湖流域循环经济产业发展不足,清洁生产程度不高,企业污染治理能力距离治理要求还有很大差距。流域环境污染控制和环境执法能力还不能满足环境管理工作的要求,部分地区存在有法不依现象。

(3) 流域畜禽养殖污染尚未得到有效控制。流域内畜禽养殖量大,分布区域广,农户分散饲养的无处理设施,规模养殖场大部分设施简易,处理不彻底。湖内投饵造成水体污染,围网养殖面积过大。

(4) 农村生活污染物处理水平较低。沿湖乡镇均未配套建设垃圾填埋场所和生活污水处理设施,大量有机垃圾和生活污水直接排入附近河渠,最终汇入瓦埠湖。生活污染治理投入不足,致使其成为流域的重要污染来源之一。

徒涧河、庄墓河、东淝河作为瓦埠湖的入湖河流分别流入瓦埠湖北部湖区、中部湖区、南部湖区,流域内污染物主要通过入湖河流的运送进入湖区,同时污染入湖河流与湖区水体,入湖河流的水质状况直接影响湖区水体的水质。到目前瓦埠湖水质保持稳定并逐渐好转,瓦埠湖出入湖河流水质稳定保持在Ⅲ类,湖区水质总体达到Ⅲ类,TP含量有一定超标,但已有一定好转。

4 结 论

(1) 调查期间共采集到底栖动物28种,其中寡毛类10种,软体动物4种,水生昆虫11种,其他3种。整体来看,瓦埠湖底栖动物种类组成中,水生昆虫是第1大类群(39.29%),其次是寡毛类(35.71%),软体动物和其他所占比例较小。

(2) 底栖动物密度,丰水期各采样点数值为0~3 056ind/m2,平均值为656.89ind/m2,标准差为801.28;枯水期各采样点数值为0~912ind/m2,平均值为197.05ind/m2,标准差为260.63。底栖动物生物量,丰水期各采样点数值为0~72.11g/m2,平均值为15.30g/m2,标准差为22.43;枯水期各采样点数值为0~377.80g/m2,平均值为33.83g/m2,标准差为86.71。

(3) 河道检出物种数排序为东淝河>庄墓河>新河>陡涧河,主体湖区检出物种数排序为下部>中部>上部。综合分析采样情况,从瓦埠湖纵向分布上看,底栖动物物种数呈现从上到下逐渐增多的趋势。

[1] DREWRY J J,NEWHAM L T H,CROKE B F W.Suspended sediment,nitrogen and phosphorus concentrations and exports during storm-events to the Tuross estuary,Australia[J].Journal of Environmental Management,2009,90(2): 879-887.

[2] LEWIS L J,DAVENPORT J,KELLY T C.A study of the impact of a pipeline construction on estuarine benthic invertebrate communities[J].Estuarine,Coastal and Shelf Science,2002,55(2):213-221.

[3] 池仕运,陈胜,汪红军,等.汉江中下游底栖动物群落结构特征研究[J].水生态学杂志,2014,35(5):82-90.

[4] 王苏民,窦鸿声.中国湖泊志[M].北京:科学出版社,1998:56.

[5] 潘成荣,张之源,叶琳琳,等.环境条件变化对瓦埠湖沉积物磷释放的影响[J].水土保持学报,2006,20(6):148-152.

[6] 潘成荣,姚凤云,汪新民.“引江济淮”输水干线浮游藻类与水体质量研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2003,26(4):520-524.

[7] 李如忠,邹阳,徐晶晶,等.瓦埠湖流域庄墓镇农田土壤氮磷分布及流失风险评估[J].环境科学,2014,35(3):1051-1059.

[8] 潘成荣,李凌,叶琳琳,等.瓦埠湖沉积物中氮与磷赋存形态分析[J].水资源保护,2007,23(4):10-14.

[9] 王晓辉,张之源,潘成荣,等.瓦埠湖的浮游藻类特征及其营养状态评价[J].安徽农业大学学报,2005,32 (1):41-45.

[10] 殷旭旺,李庆南,朱美桦,等.渭河丰、枯水期底栖动物群落特征及综合健康评价[J].生态学报,2015,35(14): 4784-4796.

[11] LI H W,CHEN Z L,WANG J,et al.Research of spatialvariability of heavy metal pollution of dust in Shanghai urban area based on the GIS [J].Acta Scientiae Circumstantiae,2007,27(5):803-809.

[12] 魏复盛,毕彤,齐文启,等.水和废水监测分析方法[M].4版.北京: 中国环境科学出版社,2002:96-100.

(责任编辑 张淑艳)

Community structure of macrozoobenthos in wet and dry seasons of Wabu Lake

HUANG Yunmeng, WANG Jiaquan, HU Shuheng, LI Kai

(School of Resources and Environmental Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China)

In order to explore the community structure of the zoobenthos in Wabu Lake, 19 sampling sites in the lake and nearby rivers were investigated in both wet season(June) and dry season(November) in 2012. A total of 28 species were identified, including 10 oligochaetes, 4 mollusks, 11 species of aquatic insects and 3 species of other faunas. A total of 23 species were identified during the wet season, including 9 oligochaetes, 3 mollusks, 8 species of aquatic insects and 3 species of other faunas. A total of 14 species were identified during the dry season, including 4 oligochaetes, 3 mollusks, 6 species of aquatic insects and 1 species of other faunas. In conclusion, of all the zoobenthos in Wabu Lake, aquatic insects have the largest variety of categories(39.29%), followed by oligochaetes(35.71%), leaving mollusks and the others taking up very small percentages.

Wabu Lake; zoobenthos; community structure

2016-01-12;

2016-03-09

“十二五”国家水体污染控制与治理科技重大专项资助项目(2012ZX07103-004)

黄芸梦(1990-),女,安徽淮南人,合肥工业大学硕士生; 汪家权(1957-),男,安徽太湖人,博士,合肥工业大学教授,博士生导师,通讯作者,E-mail:jiaquan.wang@163.com.

10.3969/j.issn.1003-5060.2017.07.022

Q958.8

A

1003-5060(2017)07-0978-06