论景观社区建设中国家力量的介入及其文化规训

——基于对贵州少数民族乡村旅游社区实地调查的阐释

2017-08-07孙秋云魏巍马媛

□孙秋云,魏巍,马媛

论景观社区建设中国家力量的介入及其文化规训

——基于对贵州少数民族乡村旅游社区实地调查的阐释

□孙秋云,魏巍,马媛

本文通过对贵州六个少数民族乡村景观社区的实地调查,运用景观社会建设和福柯的规训权力理论,从物质、制度、观念三个层面详细分析和阐释了以县市政府下属相关机构及乡镇政府为代表的国家力量在乡村景观社区建设中对乡村居民日常生活方式和观念的规训过程及成效,认为以政府为代表的国家力量对乡村景观社区的建设掌握着控制权;在国家力量强制与诱导性规训下,景观社区中的文化和居民的日常生活方式必定会发生诱制性的变迁;以获取经济效益为主要趋向的景观社区建设,从长远来看应防止行政化、模式化、伪“文化”现象。

景观社区; 文化规训; 乡村旅游

引 言

乡村旅游,一般是指发生在乡村地区,建立在乡村特殊地形、地貌和文化形态基础上,经营规模较小、品种多样、内容较丰富,具有可持续发展的旅游类型,目的主要是提供给都市人群旅行、观光、游览、体验的服务。2015年我国国内旅游突破40亿人次,旅游收入超过4万亿元人民币*参见《2015年中国旅游十大新闻》,人民日报海外版,2015年12月24日第005版。。在国内旅游中,乡村旅游成为国内旅游的主战场和居民消费的重要领域。国家旅游局的调查数据显示,2015年我国休闲农业和乡村旅游接待游客总人次超过22亿,营业收入累计4400亿元。其中,旅游从业人员790万人次,农民从业人员630万,带动了550万户农民受益。国家旅游局与国务院扶贫办还把乡村旅游作为扶贫战略,计划到2020年通过发展乡村旅游带动全国17%(约1200万)贫困人口脱贫*同上。。显然,乡村旅游已成为国家推动新型城镇化、发展乡村经济和推进乡村社会可持续发展的一种重要举措。

西方发达国家乡村旅游起步早,其研究范畴目前主要集中在乡村旅游供给、乡村旅游者及其市场细分、居民对乡村旅游的理解与态度、乡村旅游的社会影响、乡村旅游营销和乡村旅游可持续发展等方面[1]。我国的乡村旅游起步晚,目前的研究还主要集中在讨论乡村旅游的起源、内涵、类型、发展模式、社区参与状况、乡村旅游与新农村建设、少数民族地区的乡村旅游等方面。对于乡村旅游与农村社会发展的研究,国内外的研究主要遵循三种路径:一是着重于推动当地经济发展的研究,主要探讨乡村旅游的经济效益、管理与开发模式等,认为目前乡村旅游开发中,政府主导、公司开发和村庄自发是主要的三种模式,各模式间各有其优越性,也都存在着不同的问题*参见黄郁成、顾晓和、郭安禧:《农村社区旅游开发模式的比较研究》,载《南昌大学学报》( 人文社会科学版)2004年第6期;杨兴洪:《浅析贵州乡村民族旅游开发———郎德、天龙、中洞模式比较》,载《贵州民族研究》2005年第4期。;二是关注旅游所引发的社会问题,主要针对乡村旅游开发和社区参与、当地居民对旅游活动的感知等问题,即乡村旅游对农村社区带来的经济、文化和环境三个方面的影响,尤其是随着旅游伴随而来的环境卫生恶化、社区治安差、噪音大、经济利益分配不均等引发的社会矛盾*参见张传时、吴茜、李呈琛、李世平、段兆雯:《城郊乡村旅游开发与乡村旅游社区发展》,载《长安大学学报》(社会科学版)2010年第3期;梁军:《乡村旅游对乡村社区发展影响的调查与思考——以河北省井陉县于家村为个案》,载《农村经济》2008年第8期;杜忠潮、耿涛:《乡村社区居民对乡村旅游的感知研究———关中地区若干乡村旅游地实证分析》,载《咸阳师范学院学报》2008年第6期;章晴:《乡村旅游开发的利益冲突与和谐社区建设———基于社区居民视角》,载《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》2009年第3期;罗永常:《民族村寨社区参与旅游开发的利益保障机制》,载《旅游学刊》2006年第10期;冯丹、苏小燕:《对满族民俗旅游中社区参与问题的思考》,载《辽宁教育行政学院学报》2005 年第11期。;三是探究乡村旅游给当地传统文化传承所带来的问题,主要关注旅游开发对当地传统文化的影响,旅游表演所体现的文化的“原真”性和“本真”性问题,不同族群对待旅游者的方式,以及文化冲击和伪民俗等问题*参见MacCannell D.Staged authenticity: Arrangement of social spacein tourist settings. American Journal of Sociology, 1973, 79(3): 589-603; Wang N.Rethinking authenticity in tourism experience. Annals of Tourism Research, 1999,26(2): 349-370; Cohen E.Rethinking the sociology of tourism. Annals of Tourism Research,1979,6(1):18-35; Cohen E.Authenticity and commoditization in tourism. Annals of Tourism Research,1988,15(3):371-386.;Reisinger Y,Steiner C J.Reconceptualizing object authenticity. Annals of Tourism Research,2006,33(1):65-86.;Steiner C J,Reisinger Y.Understanding existential authenticity. Annals of Tourism Research,2006,33(2):299-318。上述研究都对旅游地区乡村社会的经济发展和传统文化的传承做了很好的探讨,但大多是从静止的、二元对立的角度来看待旅游活动与乡村发展之间的关系,因而不免有所偏颇。本文受景观社会理论的启发,通过实地调查,将乡村旅游社区建设置于现代消费社会的背景下,探讨贵州少数民族地区乡村旅游建设中国家力量是如何形塑和规训社区居民的日常生活方式,当地旅游地乡村居民又是如何看待这种规训,并解决传统观念与旅游社区建设中的文化冲突问题的。

一、关键概念和切入的研究视角

景观社会(the society of the spectacle),是法国思想家居伊·德波(Guy Debord)从宏观角度提出的阐述当前生活世界的一个重要的概念。他认为由于现代化进程的突飞猛进,工业化已经渗透进社会生活的各个角落,尤其是大众电子媒体的发展和进步,发达资本主义社会已经进入了以影像物品生产与物品影像消费为主的景观社会。在景观社会中,生活本身即展现为景观(spectacles)的庞大堆聚,直接存在的一切全都转化为一个表象[2]3。当然,德波的“景观”并非简单地指以影像消费、商品消费和景观消费为核心的媒体和消费社会,它同时还指以影像为媒介的人们之间的全部社会关系和建立在“景观”之上的资本主义的整个运作体制[3]149。目前已经有学者将“景观社会”理论运用到乡村旅游的研究中,如谢小芹认为,对少数民族旅游地的开发类似于“景观制造”,是国家塑造乡村社会的想象和制度结构强制性的安排以及部分游客和村民的赞同甚至合谋而达成的集体产物[4]1。笔者在本文中的“景观社区”概念受到德波“景观社会”理论的启发,但不是德波所描述的那种分析宏观世界的概念,而是指在开展乡村旅游活动中,为迎合外来游客需求,旅游地村庄(寨)刻意保持、装饰本地本族群的文化传统,或从历史记忆中重新挖掘或建构出来展示给游人看的具有地方特色的“风土人情”及“本土”居民的日常生活方式。这是一种微观的研究单位和具体的社区建设事像。

规训(discipline)是法国思想家米歇尔·福柯(Michel Foucault)在其著作《规训与惩罚——监狱的诞生》中加以揭示并完善的一个重要的理论[5]。在该书中,福柯从身体的角度,分析了规训和刑罚制度,认为规训权力运用三种不同的手段和技术:层级监视(hierarchical observation)、规范化裁决(normalizing judgement)和检查(examination)。层级监视,指的是每一个生活在规训权力制度之下的人都受到权力行使者全面的监视和督察,即便权力行使者本身,也一样受到上一级权力行使者的监视与督察。现代社会已经形成了一个层层叠加高高在上的权力金字塔,统治者通过层级监视有效地控制着每一个人和整个社会,每一个生活在规训权力制度下的人既是监视者又是被监视者。这个上下沟通的权力关系网络正是在监视者与被监视者之间获得了权力效应。规范化裁决,可细分为五个方面:(1)“内部处罚”。这是一种微观处罚,处罚的对象包括时间(迟到、缺席、中断)、活动(心不在焉、疏忽、缺乏热情)、作为(失礼、不服从)、言语(聊天、傲慢)、肉体(不正确的姿势、不规范的体态、不整洁)、性(不道德、不庄重)等各种不合规范和出格的行为。(2)纪律。这是一种较特殊的惩罚方式,其处罚所持有的理由是不规范、不符合准则。(3)缩小差距。规训惩罚实质上是矫正性的,在对以前所犯错误进行处罚后,经过重新实践和考核后,才能回复其原先的状态。(4)在纪律中,惩罚只是奖-罚二元体制的一个因素,另一个因素是奖励。(5)按等级分配具有两个作用,一是标示出差距,划分出品质、技巧和能力的等级;二是惩罚和奖励。现代社会中,这种规范化裁决把规训对象都纳入一个统一的整体,把他们划分为不同的等级,通过比较、区分、排名等方式进行奖励或惩罚。福柯认为“在规训机构中无所不在、无时不在的无休止的惩戒具有比较、区分、排列、同化、排斥的功能。总之,它具有规范功能。”[5]规训中的检查,就是把层级监视的技术与规范化裁决的技术结合起来,相互补充,互为利用。检查既是一种监视的目光,又是一种追求规范化的行为。检查把权力行使的仪式、试验、力量的部署、真理的确立等都融为一体,因此,它并不只是层级监视与规范化裁决的简单叠加,而是在两者融合基础上的进一步深化。在检查仪式中,存在着一整套的权力关系和认知体系。检查将层级监视与规范化裁决结合起来,增强了各类规训机构的规训功能和能力[6]95。本文中的文化规训,指的是当地旅游乡村在建设景观社区时,相关机构运用福柯所描述的规训手段对当地居民日常生活方式和思维观念进行装饰、整合、规范、改造的过程和结果。

二、资料来源及样本选择概况

本文所依据的资料主要来源于2010年和2011年暑期由笔者所率调查团队在贵州省黔东南布依族苗族自治州雷山县的郎德上寨和西江苗寨、从江县岜沙苗寨、黎平县的肇兴侗寨以及贵阳市花溪区的镇山布依族村寨、乌当区偏坡乡布依族村寨等开展乡村旅游服务的少数民族村寨的实地调查结果*参与该次调查和调查报告初稿撰写工作的有孙秋云、李皖、谭林丽、毕赛男、王志恒、许鹤凡、郑进、孙晨光、胡君、谭利、孙乐成、朱战辉、陈嬿先、张乐湘、赵丽、余晖、高婕等人。。

郎德上寨,是贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县北部郎德乡的一个苗族村寨,距离黔东南苗族侗族自治州首府凯里市28公里。寨内有128户住户,543人,全部是苗族人,分属陈、吴二姓。据有关专家的考证,该寨始建于元末明初,距今约有640多年的历史[7]8,其住房全为木结构建筑,外观呈吊脚楼形式,建筑工艺比较精细。该村寨进寨的道路主要有三条,均建有“护寨门”。寨子的中央,建有铜鼓芦笙场,场中有两个用鹅卵石铺砌而成的铜鼓面及两匹奔腾骏马的造型画面。芦笙场的正中立有一个刀架,是苗族巫师表演“过刀山”仪式时用的道具。村寨前的巴拉河上建有木质结构的风雨桥,供河两岸居民往来方便和居民、旅者小憩之用。该村寨民风纯朴,保留了较多的传统遗风,2008年曾被选为北京奥运火炬传递点。

西江苗寨,隶属于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇,其历史十分悠久。汉语曾将西江音译为“仙祥”,清雍正七年(1729)中央政府在开辟苗疆后,将“仙祥”改称为“鸡讲”,民国五年(1916)易名为“西江”,此后一直沿用至今。该村寨现有羊排、平寨、东引、也通、也东、南贵、乌嘎、也薅8个自然村寨,1086户人家,居民5358人。因其中苗族人口5287人,占西江苗寨总人口的98.7%,因而习惯上称之谓“千户苗寨”*上述人口统计数据采自2009年7月西江苗族博物馆的陈列说明。。西江苗寨也保持有十分浓厚的苗族风俗,民间取名时实行“父子联名制”,每十三年一次的“吃牯藏”节、每年农历六月中旬的“吃新”节、农历十一月上旬的“苗年”等传统活动在苗民民间的节庆文化中仍占据有比较重要的地位。“鼓藏头”*也称为“牯藏头”,当地外族人习惯称其为“苗王”,其职责主要是举办传统“吃牯藏”活动时负责主持祭祀活动,以前还总理全村寨的事务,如社会公德的裁判、治安幻化纠纷的调解等。、“活路头”*其传统职责是专门负责管理农业生产的头人,对农活拥有绝对的权威,是当地苗寨勤劳、丰收的象征性人物。、寨老*即苗寨中的自然领袖。等传统民间精英和“头人”在当地村民自治的社会生活中也还拥有一定的象征意义和话语权。

偏坡乡位于贵阳市乌当区东南面,辖两个行政村,20个村民组,495户,总人口1820人,其中布依族人口占总人口96.5 %,是贵州省最小的少数民族乡*偏坡乡的人口数据来源于2011年本课题组实地调研时乡政府的统计报表。。偏坡乡民族风情浓郁,民居依山傍水,多为杆栏式的建筑风格。不过,偏坡布依族的风俗,有些是民间一贯传承的,有些则是近些年因为发展旅游的需要通过退休在家的乡村知识精英的发掘、编排、宣传而重新建构出来的。

镇山村位于贵阳市花溪区石板镇,原名“半边山村”,主要是其地形因像半边山而得名。中华人民共和国成立后改名为镇山,现有居民170户,约700人。居民中有十几户是苗族人,一户汉族人,其余都是布依族人。据当地方志记载,明朝万历二十八年(1600)江西吉安府庐陵县协镇李仁宇率军“平播”,屯兵于该地,筑石墙,建住宅,立庙宇,形成今日的镇山上寨。20世纪50年代因要建筑花溪水库,居民向水库两岸山上搬迁,形成今日的镇山下寨。现存传统民宅50余栋,武庙1处,石墙160米,有石门两座。1995年被公布为贵州省文物保护单位。

岜沙苗寨,位于贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇西南部,是个纯苗族人聚居的村寨。该村辖养溜(大寨)、养亨(宰戈新寨)、养基(王家寨)、岭拉(大榕坡新寨)和嘎乡(宰庄)5个自然寨,16个村民小组,有477户,2255人。他们以农业为主要生计模式,村民大多沿用传统的耕猎方式,生产和生活的水平普遍较低,是丙妹镇有名的贫困村寨。岜沙苗寨男子上身穿左衽右开圆铜扣黑色高腰衣,下身着黑色直筒大脚裤,头部四周剃光,头顶部挽着称为“户棍”的发髻,出门身背腰刀,手牵猎狗,肩扛火枪;女子则盘发于头顶,插着木梳,上身穿黑色对襟衣,下身着百褶短裙,配以色彩鲜艳的刺绣。岜沙苗人信仰树神、太阳神,其中枫树被奉为祖先神,日常生活中保留有诸多传统习俗。20世纪90年代开始发展乡村旅游业,曾一度被一些旅游业专家标榜为“世界上最后一个枪手部落”“苗族传统文化的‘活化石’”等称号。该苗寨2007年被全国工农业旅游示范点评定委员会评为“全国农业旅游示范点”。

肇兴侗寨,位于贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县的东南部,是黔东南侗族地区最大的侗寨之一。肇兴乡占地133平方公里,辖22个行政村、50个自然寨、162个村民小组,有4753户人家,21074人,侗族人口占98%*肇兴乡的人口数及户数,来源于2011年夏肇兴乡政府提供的《肇兴乡基本情况一览表》。。该乡肇兴、肇兴上寨、肇兴中寨三个行政村有920户人家,3496人,他们所组成的侗寨号称“侗乡第一寨”,内有十二大陆姓房族,分五大片居住,形成了五个“团”,以古籍中的“仁义礼智信”为名,分别称为仁团、义团、礼团、智团和信团。每个团都建有自己的鼓楼、戏台和花桥。现肇兴侗寨与该乡堂安、纪堂、已伦等侗寨一起,组成了肇兴侗寨风景区,2007年曾被国家建设部列为第三批“中国历史文化名村”。

以上村寨虽散布在黔东南苗族侗族自治州和贵阳市郊区,但具有一些共同的特征:一是均为少数民族聚居的村寨,传统习俗中保留有较为明显的少数民族文化传统和特色;二是原先经济发展较为缓慢,当地民众有强烈的发展经济、提高生活水平的愿望;三是当地政府有推动当地乡村发展的强烈愿望,采取多种措施驱动乡村旅游业,使之成为推动当地经济和社会发展的抓手。这诸种因素的结合,就为当地景观社区的建设和文化规训提供了条件和动力,因此对他们的研究和分析具有一定的典型性和代表性。

在上述地点的实地调查中,本调查团队主要采用问卷和访谈相结合的资料收集方式。调查前设计好问卷和访谈提纲,调查中对所选村寨进行挨家挨户地入户访问,共收回有效问卷1048份,较深入的个案访谈案例134个(问卷样本的基本信息见表1)。

表1 问卷样本基本情况表 N=1048

在问卷调查的对象中,男性所占比例稍大于女性;年龄分布以青年(19-30岁)和中年(31-50岁)两个年龄段为主;受初中教育程度的调查对象所占比例最大,其次是高中,再其次是小学,这与当地居民的实际情况相符。在问卷样本中,族群成分以苗族为多,所占比例超过50%;其次是侗族,所占比例为24.3%;再次是布依族,占11.6%。这里需要特别说明的是本文将51岁及以上年龄的人群划分为“老年人”,依据的是当地乡村社会习惯,而非国际社会公认的60岁为老龄开始的标准[8]148。在我们所调查的乡村社会中,50岁左右的人群已是祖辈,其下大多有孙子女或外孙子女,在旁人眼里以及他们自己的内心认同中也均归属于“老人”行列。因此,将51岁及其以上年龄人群列为老年人,是一种贴近当地社会生活实际的社会年龄的划分结果。

实地调查中的访谈对象共有134位,其中男性94人,女性40人;13-18岁少年(初中和高中学生)8人,19-30岁青年34人,31-50岁中年57人,51岁以上(含51岁)35人;族群成分苗族为72人,布依族37人,侗族18人,汉族7人;村寨分布为西江53人,偏坡23人,镇山17人,肇兴19人,郎德12人,岜沙10人,其中西江、郎德、岜沙是苗族村寨,肇兴是侗寨,偏坡和镇山是布依族村寨。综合以上情况看,无论是问卷调查样本还是访谈调查样本,苗族人所占的比例稍高,这与我们调查的村寨以苗寨略占多数有关。

表2 访谈样本基本情况表 N=134

三、景观社区建设中国家力量的介入及其文化规训过程

本文中的国家力量指的是村庄之外代表国家的县(市)政府、乡镇政府以及由县(市)旅游局和乡镇政府联合组织的旅游区管理委员会,或由上述部门牵头成立的官营的旅游发展有限公司等机构。文化规训则指的是按照政府制定的乡村旅游开发和经营规划来规定、指导和整合旅游地乡村居民日常生活方式和行为的规范,以及通过检查、评比、奖励、惩罚等措施来执行这些规范的过程和结果。景观社区建设中的文化规训大致可分为物质层面、制度层面和观念层面三个层面。

物质层面的规训主要体现在房屋建筑样式和身体穿戴妆饰方面。少数民族乡村旅游主要是呈现给非本地居民,尤其是城市居民观赏的,因此,除了表演性的歌舞以外,外在的房屋建筑形式和穿戴在人身上的服饰就是主要的规训目标。在西江苗寨、肇兴侗寨、岜沙苗寨、镇山布依族村寨等乡村,当地管理机构都明文规定新批建的房屋建筑式样都须是有当地传统的干栏式建筑,即使里面的建筑是一般城镇通常都能见到的水泥砖混结构,但外表也要用木板(苗寨、侗寨)或石板(布依族村寨)装饰成吊脚楼的样式,否则便不准修建。

现在上面不能随便修房子了,要批了才能修,要政府批。(修房子)现在这都不行了,又不能贴瓷砖,都是用这石板。以前也是用石板,这个用那个石头啊这些把它砌起来。以前不是也是那个木板房啊,现在你们没到下面看一下那个木板修的房子。以前那个石板吧和这不一样,就是用那个木头来弄一个框。不管是谁家修房子,反正都得贴这个石板。*2011年7月对镇山村30多岁布依族李姓女士的访谈。

一旦修建后不符合景观社区建设的规定,便由管理区和村委会出面强制住户整改。如2011年肇兴侗寨对“第三批违法用地违法建设房屋处理决定”就规定:景区违建房处罚:交押金(2000元以上),补签整改协议,限期40天内完成木质包装,否则强拆,押金变罚金(土地权属有争议,整改期限酌情延长)*该规定抄自2011年7月在肇兴侗寨实地调查时公共场所公开张贴的布告。。

除处罚外,奖励也是文化规训经常用到的方式。西江苗寨就以“文物保护费”的方式,按传统式样房屋建筑的时间和建筑质量每年从景区门票收入中分拨150万元经费返还给西江苗寨的居民,三年以上的具有传统建筑样式的房屋每年可分得500-1000元不等的“文物保护费”。

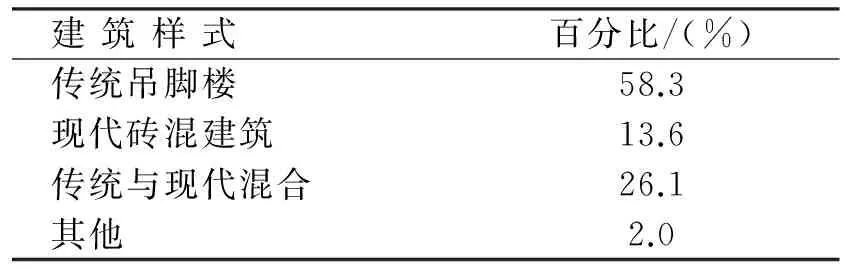

对于这种建筑房屋样式的规训,当地百姓是如何看待的?我们在“如果您要盖新房,您希望建成什么样子的?”问卷调查中,得到以下统计数据。

表3 建新房时建筑样式意愿 N=1048

从表3可以看出,愿意建成传统风格吊脚楼的最多,所占比例为58.3%;其次是传统风格与现代砖混结构相混合的样式,占26.1%;然后才是现代砖混结构风格的建筑,占13.6%。在肇兴侗寨的考察中,我们发现很多房屋已经变成外表是木制吊脚楼结构、内部是砖混瓦房的传统与现代混合的建筑风格,但是仍有住在这种房屋的被调查者表示,愿意住传统的木房,觉得“那样的房子住得舒服”,说明当地社区房屋样式所进行的规训还是具有较强的民意基础的。

对于服装、妆饰,一般景观社区的管理机构都要求在景区生活的当地百姓穿戴本族群的传统服饰。但除极少部分老年人出于长期的穿戴习惯外,大部分中青年都不愿意在日常生活中穿戴传统服饰,原因是“不方便”“不好洗”。如果是夏天,“土布上染的靛青还容易沾染在身上,不好洗,难看”。对此,社区管理者也无法采取强制措施加以施行。

平时很少穿苗服,也就节日活动穿一点。以前女孩子结婚要自己做一套苗服,现在读书的女孩子都不会做了,都是母亲帮她做。想提前几年做就提前几年,也没什么规定的*2011年7月实地调查时对西江苗寨43岁苗族男性毛氏的访谈。。

有的景观社区就采用经济手段鼓励村民穿戴本族传统服饰。如西江苗寨的旅游公司就在管理局的策划下拿出一笔钱,鼓励寨中六七十岁的老人将藏在箱底的传统服装穿出来到寨门口排成行迎宾,迎宾时间为上午10:00-12:00,下午14:00-16:00,站满4个小时每天给予工资14元,到月底统一结算。在我们的问卷调查中,当地民众对传统服装的穿着意愿如下。

表4 本族传统服装的穿戴情况一览表 N=1271

注:问卷调查回收的有效问卷是1048份,因该项目问卷设计中允许答案可多选,故有效答案的统计总数为1271个

对景观社区村民穿戴本族传统服饰的时间和场合,从表4可以看出,选择最多的是“节庆或集体仪式的时候穿”,所占比例达54.3%;最少的是“租给游客穿”,仅占总数的1.6%;“自己平时穿着”这一选项也不多,只占14.4%。这表明,景观社区建设中当地族群的传统服饰穿戴已被置于一种工具性的位置。在我们的访谈和观察中,村寨中大多数人已经倾向于穿跟城镇地区一样的流行服装,而对本族群的传统服装,当地民众的感受是:“穿那个衣服容易脏,又不好做(活),穿得又麻烦。”也有被访的侗族人苗族人表示,他们的传统服装是“土布做的,很厚,夏天穿很热,只在冬天的时候穿一下。”

制度层面的规训主要表现在国家机构在当地景观社区居民日常生活中涉及公共生活的部分,主要是帮助建立规约及入场监督管理方面。如西江苗寨在防火安全方面订有八条规定。一、严禁在房前屋后或其他寨内空闲地乱烧易燃物和垃圾,违者罚违约金100-300元,并强制参加消防安全教育班学习;二、严禁大量柴草进寨和随意在房前屋后堆放,生产生活柴草需要进寨的,必须确保存放安全,违者强制现场整改或罚违约金50-100元;三、严禁私拉乱接和超负荷用电,须增加用电负荷的,要报请供电部门审批并派技术人员实施,违者强制拆除并罚违约金100-300元;四、严禁随意关闸接水和关闸维修,需要关闸接水或维修的要报经水利站同意,违者罚违约金100-300元;五、严禁在本辖区内燃放礼花炮,违者罚违约金200-500元;六、在本辖区内发生火警的,罚违约金500-1000元,一切损失费用肇事者自负;七、在本辖区内发生火灾的,按“四个一百二”处理(罚一百二十斤米酒、一百二十斤糯米、一百二十斤猪肉、一百二十斤蔬菜),并处罚鸣锣喊寨一年,所造成损失报上级部门处理;八、在本村耕作区内发生山火的,过火面积每亩罚违约金500-1000元,并清点林木,赔偿损失*这些规约都以木牌刻写的方式悬挂于村寨社区人群常常经过的公共场合醒目处,下同。。

在辖区环境卫生方面,西江苗寨也做了五条规定:一、村内主干道、步道不许晒粪,不许占道堆积杂物,违者经警告仍不整改的,罚违约金20-50元,并强制清除;二、严禁往河边、水沟、街道、周边环境乱扔、乱倒垃圾,违者罚20-50元;三、在村内消防水塘乱丢杂物、垃圾,洗刷杂物、乱放尿桶等脏臭物具的,罚50-100元;四、严禁在主街道占道经营、乱贴乱画、乱倒污水,违者罚20-50元;五、凡抵触和不配合村委会开展防火安全、环境卫生、山林保护等工作的农户,申请村委办理相关事情的,暂不予以考虑。

肇兴侗寨的规约是按照鼓楼制定的。如礼团制定的鼓楼公约为:一、鼓楼内及鼓楼坪严禁停放大、小机动车及马车,违者罚款100元;二、建筑材料(沙、石等)临时存放鼓楼外不得超过24小时,放在鼓楼内者每天罚款100元;三、禁止在鼓楼周围拌浆、放蓝靛桶淹渍蓝靛,违者每次罚款100元;四、年终守寨生火,严禁个人利用鼓楼火塘烧开水,撮火子;五、机动车辆一律停靠礼团原球场坪。其他侗寨鼓楼花桥的管理规定与礼团大同小异。

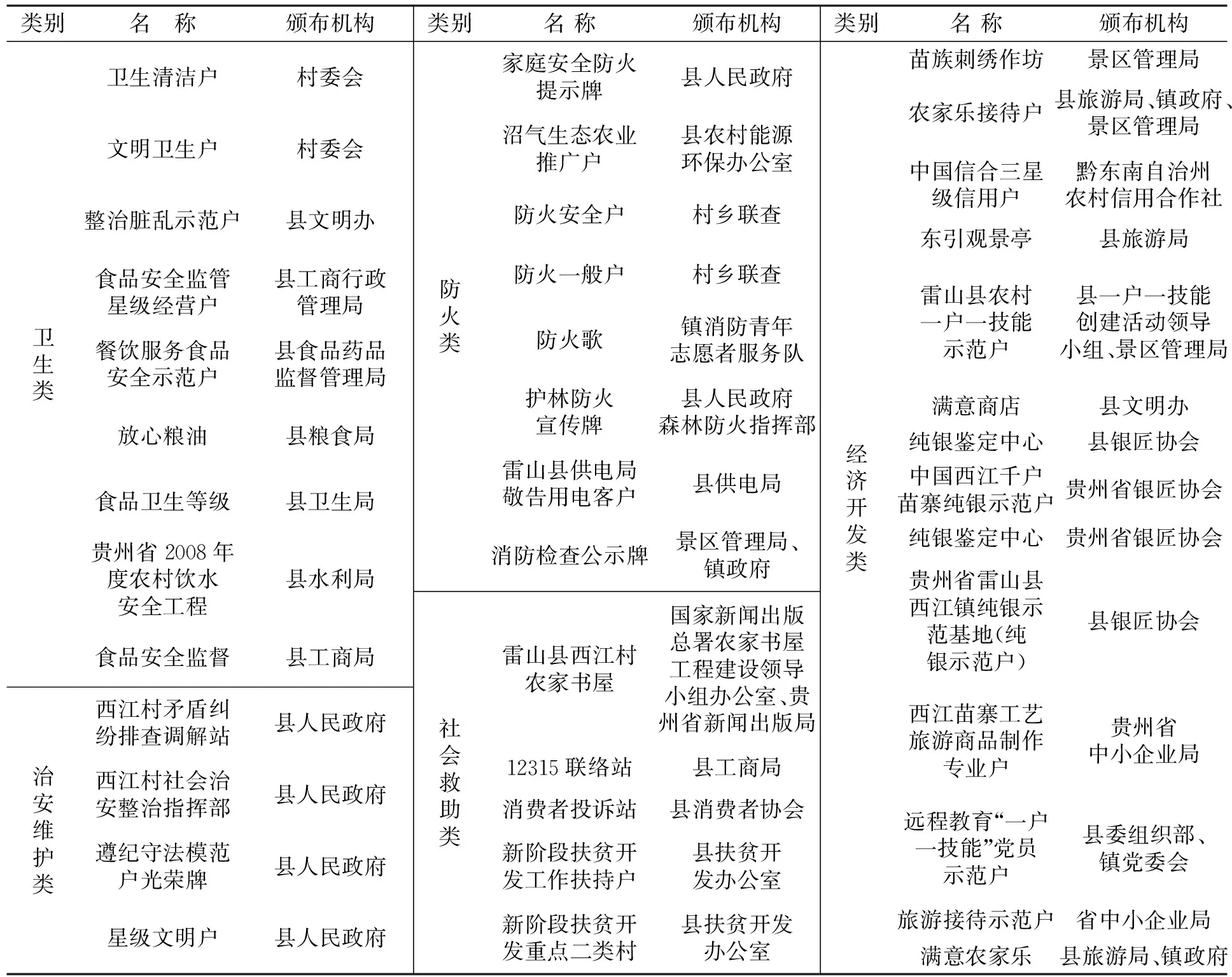

景观社区村庄公共事务中产生矛盾和纠纷时,一般先由当地村委会干部依据规约调解,解决不了时再向乡镇政府或管理局(区)反映,要求上级机构出面解决。当地乡镇政府或县市政府的派出机构也会以各种方式介入景观社区事务的监督和规训活动,必要时甚至会动用一些传统的力量和方式加以规训,如侗寨里的“寨老”、苗寨里的“鼓藏头”和“活路头”,罚四个“一百二”,等等。不过,国家力量对景观社区建设中的规训主要还是依靠政府机构的行政权力,融合基层党支部、村委会等法定自治组织进行的。在西江苗寨调查期间,我们曾挨家挨户抄录村寨房屋门口处的名签牌,共计有40种,大致可分为卫生、防火、经济开发、治安维护、社会救助等五类(详情见表5所示)。

表5 西江苗寨名牌签一览 N=40

在这40种名签牌中,除4种是由村委会牵头挂牌,4种属于省、县社会团体的银匠协会挂牌外,其余的都与省、自治州、县等政府部门及其下属机构有关。有学者认为这些名签牌的出现,不仅反映了政府在景区开发和管理中国家符号的在场,更反映了政府在对旅游社区建设中的深度介入及其主导地位[9]64。挂牌,体现的是凌驾于社区之上的权力,也是从上到下进行规训的手段。

国家权力的介入及其相关制度安排,对景观社区村庄居民日常生活方式的规训无疑是有效的。在乡村地区环境卫生治理的一个重要方面就是垃圾的处理,通过对比上述景观社区垃圾处理方式在旅游前后的变化,可以直观地反映出景观社区建设中乡村环境卫生的现状。

从表6统计数据可以看出,旅游开发前村民对垃圾的处理具有随意性,置于房前屋后、集中收埋、焚烧三者比例大致相当;旅游开发后,多数村民选择将垃圾集中收埋,置于房前屋后的只占5.3%。当地的居民对于这种规训的结果普遍持正面评价:“现在搞这个旅游倒是很干净啊,环境很好啊,环境变好了。有统一打扫卫生的人,现在这里面有人打扫卫生,村里面雇本地的人来打扫卫生,每个月八百块钱。”*2011年7月对镇山村31岁李氏女性农民的访谈。在我们的调查过程中,偏坡、西江、郎德、肇兴等村寨民众对环境卫生的反映与此相类的很多。

表6 旅游开发前后村民垃圾处理方式 N=976

表7 旅游开发后村民环境卫生意识的改变 N=1006

在这种景观社区建设的结构中,不仅使整体的环境卫生得到了改善,乡村社区发展旅游之后,对村民个人卫生习惯的影响也较明显。这一方面得力于政府卫生部门的提倡和强势监督,同时也与政府派遣相关医生到乡村进行卫生健康知识的宣传和普及有关。通过我们的调查统计,发现有82.6%的村民环境卫生意识增强了。

在文化规训中,最难也最复杂的是观念层面的规训。上世纪60年代以前,苗族人普遍信仰巫教,盛行祖先崇拜。据全国人大调查组1957年在贵州苗族地区的调查,当时每年播种、插秧,均须由“活路头”带头先做,任何人不能先于“活路头”插秧或播种,违者须当众承认错误,并罚鸡一只、三十掰的粑粑、一掰禾的酒给“活路头”及反映情况者,让他们共同享用。播种以后,禁止吹芦笙、烧砖瓦、烧死人骸骨、“破蛋”看“鼓藏”是否要来(因“破蛋”要吹芦笙)等活动,违者罚六十六毫(钱),以此钱买猪宰杀后分给寨众享用,以示警示和规范[10]140。这种情况一直延续到20世纪80年代初都没有大的改变。1986年在贵州省文物局的支持下,郎德苗寨开始整修村寨接待游客,成为贵州省最早兴办乡村旅游的村寨。按苗族人的习俗,春天泡谷种后至当年收割前,是不允许举行吹芦笙、跳舞、放鞭炮等活动的,认为如此会遭到祖先的降灾处罚,庄稼会减产,人会有灾祸临头。当听说旅游接待要打破这一千百年传承的习俗时,郎德苗寨人一度弥漫着恐惧,生怕因此会得罪了祖先而降祸。邻近苗寨人得知郎德苗寨要破这个古俗,也很生气,怕会遭受祖先降罪的连累。他们的“鬼师”和“寨老”在朗德苗寨寨门口杀鸡、叫骂,试图阻止郎德人的旅游村寨建设计划。郎德村寨上游的村子还把灌溉水田的水卡住不给郎德人用。郎德苗寨的居民也很担心,不敢参加吹芦笙活动。当时郎德苗寨党支部书记陈正涛为破除禁忌,特地找到郎德的苗族“鬼师”,说服他出面来指挥村民吹芦笙。“鬼师”就跟当地村民重新阐释这个古老的习俗:以前不让吹芦笙是希望年轻人专心耕种,是为子孙有吃有穿;现在搞旅游,也是劳动,也是为了把生活过好,祖先不会为此生气,只会高兴!同时,村支书陈正涛还将当地开展旅游建设的情况跟县政府相关部门进行了沟通,然后向村民保证:如果真的(因为违反季节吹芦笙)出现天灾,政府会全部补偿损失。于是,郎德苗寨才下决心打破古俗,用苗家最高礼仪——放炮、吹芦笙、跳芦笙舞以及十二道拦门酒,迎接了第一批登门的旅游客人——来自北京的30多位全国文物博览会的代表。禁忌被打破之后,当年的粮食不仅没有减产,反而因为首次使用化肥而丰收。更让当地村民大开眼界的是他们真的靠自己传统的唱歌、跳舞、吹芦笙挣到了钱,每场表演得到500多元人民币的收入。自此,朗德苗寨一举成名,之后相当长时间内成为国家领导人、学者和海外贵宾访问贵州的必到之地[11]11。

当然,代表国家力量的乡镇政府和县市政府下派机构能对乡村景观社区建设进行文化规训,不仅仅是依靠自上而下所赋予的权力,还有大量的前期基础性经济投入。如为了开发西江苗寨,雷山县扶贫办公室仅2004年就以“西江镇民族村镇文化保护与建设”的名义,投入财政扶贫资金40万元帮助西江村500户村民实施配套性地改造厕所、改造炉灶、建设自来水等工程。2010年和2011年,雷山县西江管理局又筹资1000多万元在西江填埋了污水处理管道,在附近干荣村建设了一个污水处理厂。肇兴侗寨、岜沙苗寨、郎德苗寨、偏坡和镇山布依族村寨等在旅游开发建设中也都或多或少地得到了政府在修路、改厕、改灶、改水、建筑修理与保护、环境卫生维护等方面大笔资金的投入和补助。这就使得国家力量在上述景观社区建设中处于强势的引导(领导)性地位。

四、结论

通过以上的分析和研究,我们可以得出这样几个结论:(1)以政府为代表的国家力量对景观社区的建设掌握着牢牢的控制权,政府通过派出机构、协会、基层组织,利用政治权力和经济投入,引导着景观社区的发展方向。福柯所说的“权力能够生产,它生产现实,生产对象的领域和真理的仪式”[5]的论断得到了印证。(2)在以政府为代表的国家力量强制与诱导性规训下,景观社区中的文化必定会发生诱制性的变迁。这是文明发展的必然过程。在这个诱制性变迁的过程中,不仅是政府官员和管理者,以专家名义出现的知识权威也起到了重要的作用。(3)在这种以政府或政府下派机构为主导、以获取经济效益为主要趋向的景观社区建设,从长远来看,应该防止政府化、模式化、伪“文化”现象。外生性发展措施虽可主导景观社区的短期建设,但内生性发展措施才是景观社区长期、可持续发展的动力源泉。

对景观社区文化规训能起较大作用的另一个因素是外部游客所带来的文化冲击,这个因不在本论题的阐述范围,故不赘述。

[1]王素洁、刘海英:《国外乡村旅游研究综述》,载《旅游科学》2007年第4期。

[2] 居易·德波:《景观社会》,王昭凤译,南京:南京大学出版社2006年版。

[3] 汪民安:《文化研究关键词》,南京:江苏人民出版社2007年版。

[4] 谢小芹:《制造景观—基于黔东南州乡村旅游实践的叙事》,载《中国农业大学博士学位论文》2015年版。

[5] 米歇尔·福柯:《规训与惩罚——监狱的诞生》,刘北成、杨远婴译,北京:生活·读书·新知三联书店2003年版。

[6] 胡颖峰:《规训权力与规训社会——福柯政治哲学思想研究》,北京:中央编译出版社2012年版。

[7] 朗德苗寨博物馆:《朗德苗寨博物馆》,北京:文物出版社2007年版。

[8]《中国大百科全书·社会学》,北京:中国大百科全书出版社1991年版。

[9] 郑进:《国家与村寨社会的博弈:国家在场与社会式微——以贵州省西江苗寨“挂牌”现象为例的研究》,载《民族论坛》2012年第6期。

[10] 贵州省编辑组: 《苗族社会历史调查》(二),贵阳:贵州人民出版社1987年版。

[11] 李丽:《生活一下子变成了文物——郎德苗寨在旅游大潮中坚守》(一),载《人与生物圈》2010年第1期。

责任编辑 吴兰丽

The Involvement of National Power in the Spectacle Community Construction and Its Cultural Discipline——Based on the Interpretation of the Field Research of Minority Rural Tourism Communities in Guizhou

SUN Qiu-yun, WEI Wei, MA Yuan,HUST

Through the field research of six minority rural tourism communities in Guizhou, and using the spectacle society construction theory as well as Foucault's disciplinary power theory, this article analyzes and elucidates how the national power, such as the township governments or the subsidiaries of city and country governments, disciplines the daily lifestyle and ideas of rural residents from the material、system and notion level. The author thinks: the national power such as the government keeps a firm hand on the rural spectacle community construction. Beyond the coercive and aductive discipline of the national power, the culture in spectacle community and the daily lifestyle of their residents will certainly change. Spectacle community construction, which tends to economic benefits, should prevent , modeling and “pseudo culture” phenomen. Only rooted in the endogenous development measures, which mobilize the enthusiasm of all residents within the community, can be the dynamic source of the long-term and sustainable development of the spectacle community.

spectacle community; cultural discipline; rural tourism

孙秋云,华中科技大学社会学院教授,城乡文化研究中心主任;魏巍,华中科技大学社会学院博士生;马媛,华中科技大学社会学院博士生

2017-01-10

C912.4

A

1671-7023(2017)04-0127-09