老年公寓的伦理场域研究

——基于杭州10个老年公寓的调查

2017-07-31张叶琼朱喜钢

张叶琼 朱喜钢

老年公寓的伦理场域研究

——基于杭州10个老年公寓的调查

张叶琼 朱喜钢

随着老龄社会的到来,越来越多的老人“选择”或者“被选择”进入老年公寓养老。然而目前对老年公寓的研究多停留在物质空间设计和养老市场发展等方面,却忽视了老人精神层面和再社会化方面的需求。通过杭州10个老年公寓内老人子女的来访频率、来访内容、时间长短等方面的采样,了解到老人入住老年公寓后个人社会关系网络的变化,以及老年公寓本身与社会空间关系的状况。研究发现,老年公寓使得老人的个人社会关系网络弱化与缩小化,而且老年公寓本身因标签化空间而使得其社会权利等级矮化,并不同程度存在社会隔离现象。为此,应以构建老年公寓伦理场域为目标关注老年公寓内老人的社会关系空间网络以及老年公寓本身的社会权利。为避免老年公寓的社会隔离,应去老年公寓标签化,提升老年公寓的社会权利等级,使老年公寓真正成为老人颐养天年的“家园”。

老年公寓;场域;社会空间关系网络

1 引言

1.1 中国传统伦理场域解读及其对老人的特殊意义

“场域”(Field) 是布迪厄反思社会学中的一个核心概念。在布氏看来,“一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络,或一个构型”。虽然场域中有社会行动者、团体机构、制度和规则等因素存在,但是场域的本质是这些社会构成要素之间的关系,是各种社会关系联结起来的表现形式多样的社会场合或社会领域[1],所以,场域实际上是各种形式的社会空间网络。中国社会的一大特点就是存在一个伦理场域。伦理者,关系也,乃推己及人的关系网络,这种伦理关系所代表的社会资源在中国社会中发挥了极大的作用,是行动者参与场域竞争的重要资本。伦理原则广泛地渗透在中国人的日常生活中,形成了具有中国特色的社会伦理场域。

中国传统伦理有“五伦”:君臣、父子、夫妇、师生、朋友。这五种伦理关系是基本的社会关系,其他社会关系,如上下级的关系、同事关系或从属于或派生于这些社会关系,并按照伦理原则处理和维持[2]。亲与子的双向关系是最重要的伦理关系,“家人父子,是其天然基本关系,故伦理首重家庭”。因此,中国传统伦理场域存在二重性,一是以行动者作为相对于这个伦理场域而存在的位置(Position),二是以“家庭、家族”这一具有同一血缘、地缘关系的行动者的集合作为建构这个伦理场域的位置(Position)。在该场域特性下,传统的养老功能都由家庭承担。老人通过个人的,以及家庭的社会空间关系网络与社会发生更多的联系,参与场域竞争,从而避免了被社会边缘化。但是,老人作为特殊的行动者,伦理场域对他来说还具有另一种意义,即作为单纯的精神慰藉,老人比其他年龄层的人有更强烈的伦理需求——“天伦之乐”“含饴弄孙”是中国传统文化中对老人晚年幸福生活的生动描述,是一种理想化的伦理场域。

1.2 老年公寓伦理场域的二重性

场域的一个特点是在不断变化的冲突和竞争中产生新的场域。在此过程中,场域不断改变着自己的性格和形态,具有自己全新的逻辑规则[2-4]。自我国迈入老龄化社会以来,“4+2+1”的家庭结构对居家养老的传统模式造成了极大的冲击。追求经济与效率的社会倾向以及消费型社会的到来,塑造了一个新的伦理场域,并产生了全新的逻辑规则:养老可以脱离家庭,即家庭养老功能可以外移。由此而产生的老年公寓养老、社区养老、旅游养老等各种他养、自养模式催生了不同于传统的新的伦理场域。

在老年公寓这一新的伦理场域内,老人与原本的生活空间、生活联系隔离。而惯习(habitus)总是存在延续性,倾向于抗拒变化。传统的伦理惯习使人们倾向于他人与社会保持紧密的联系,老人更是习惯于子女、家庭的持久陪伴。正如1982年在维也纳召开的“国际老年问题”大会中所提到的那样:“老年人的住居不能够仅仅被当作一个容身之所。而应该除了除物质载体之外,还有着心理和社会意义上的思考”[5]。老年公寓的建设不应只注重于物质方面,老人的精神需求也同样重要,这是老年公寓伦理场域的第一重特性。老年公寓这一“空间”集中了大量非传统意义上的“空巢老人”,他们与外界社会联系少,社会属性、可识别身份更少,且与子女分开居住,更需要心理方面的慰藉,若忽视老人个人社会网络的承续,错误地传递“移交第三方便完成了养老”,实际上就是对伦理场域的致命解构。

作为新兴养老服务的产物,老年公寓承接了传统社会“家庭/家族”的养老功能,成为构成第二重伦理场域的重要场所(Position)。为此,赋予老年公寓更多的社会资源,提升其在伦理场域内的权利等级,进而加强老人的社会属性,防止老人社会边缘化的加剧,是我国发展老年公寓需要重点聚焦与关注的社会空间问题。然而遗憾的是目前鲜有这方面的研究[6-12]。故此,本文以杭州为例,通过对老年公寓内老人的社会关系网络的分析以及老年公寓这一社会空间的调查,试图揭示目前老年公寓建设中存在的问题,以期为老年公寓的建设提出一些导向性建议。

2 研究案例与研究方法

2.1 研究案例

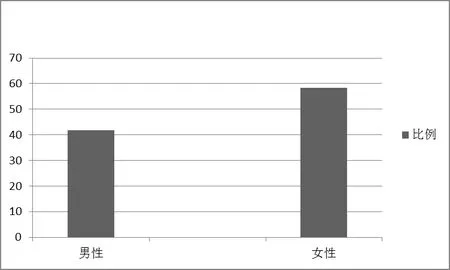

本文选择了杭州市的南星老年公寓、在水一方老年公寓等10个老年公寓作为典型案例(图1),通过与100位老人以及公寓内工作人员和部分老人家属的访谈,对老年公寓的伦理场域进行研究。

图1 数据采集地点图

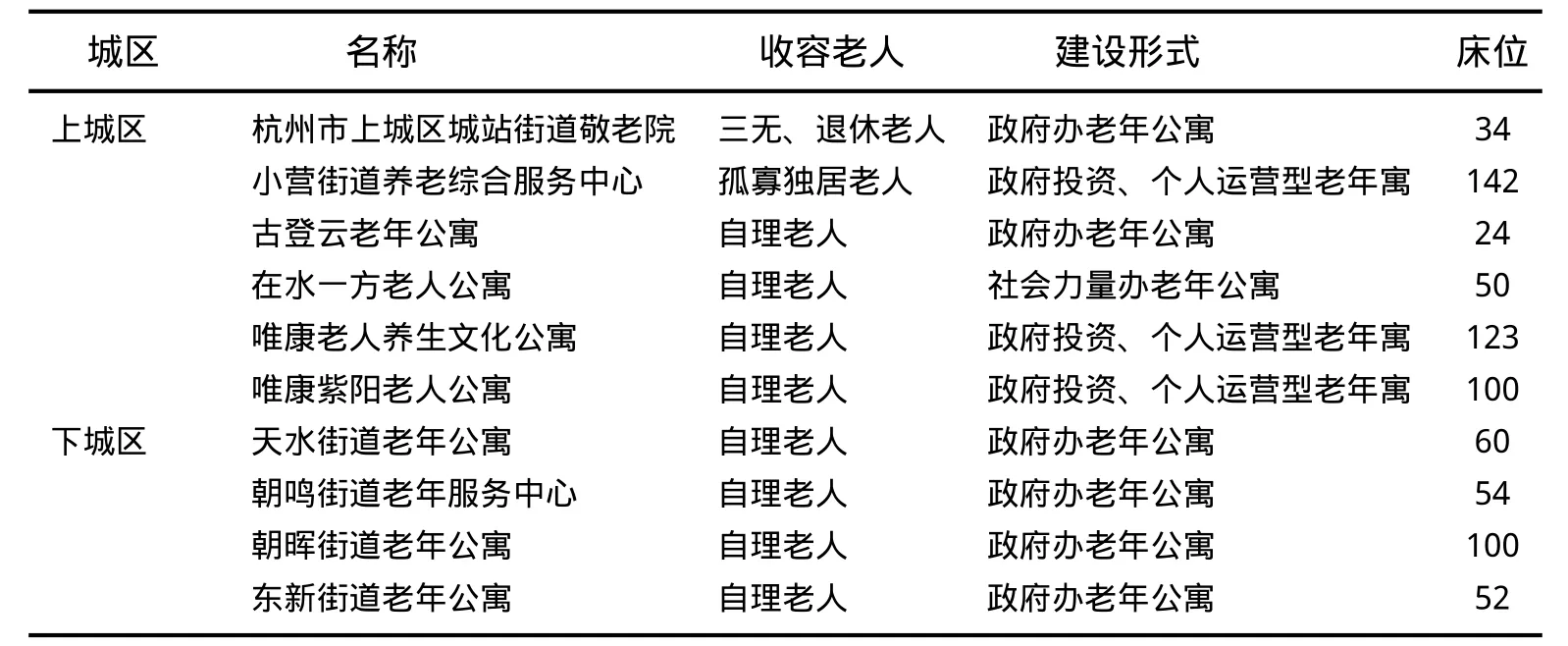

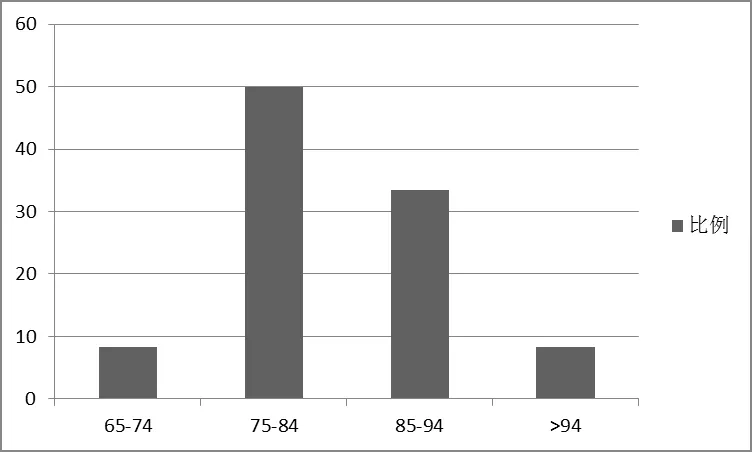

这10个老年公寓虽然机构名称各有不同,有敬老院、养老服务中心、老年公寓等,但都来自于杭州民政局提供的老人公寓名单与资料,且名称的不同有利于本文对老年公寓空间符号以及老人身份认同的研究。这些老年公寓都位于杭州主城区,并且规模与收费较为相似(收费集中于2000-4000元/每月) (表1)。入住这些公寓的老人主要集中于75-94岁之间,虽然他们都有不同程度的健康困扰,但基本为自理或者半自理老人,这意味着相比失能老人他们更需要构建一定的个人社会网络和社会参与(图2-6)。

2.2 研究方法

由于研究对象主要是老年人这一特殊的群体,他们或者不识字,或者辨认有困难,所以综合考虑,此次调研主要采用深度访谈形式。一方面,通过对子女的来访频率、来访内容、时间长短等方面的访问采样,分析老人与子女联系状况;同时,通过调查老人对代际联系的满意程度,邻里、朋友等关系的紧密度,以及老人与公寓内工作人员的关系,以期研究老年公寓内老人的个人社会关系网络。另一方面,对工作人员进行适当的问卷调查和访谈,了解老人公寓的总体情况,从经济、政治、文化三个方面剖析老年公寓的空间权利等级,分析在伦理场域内老年公寓是否为老人提供了进行社会参与和享有平等公正的社会待遇的空间场所。

3 老年公寓内老人社会关系网络分析

3.1 伦理场域的自主性加强,但亲子关系却在淡化

随着老年公寓等各种他养、自养模式的兴起,承养人、供养人、被养人等多方场域行动者变得专门化,伦理场域的自主性不断加强。这意味着,新伦理场域下,老人对亲子关系的依赖度提高了。然而与之相矛盾的是,老年公寓的老人与子女的联系并没有加强,反而弱化了。

图1 数据采集地点表

图2 老年公寓内老人年龄结构图

图3 老年公寓内老人性别结构图

图4 老年公寓内老人健康状况图

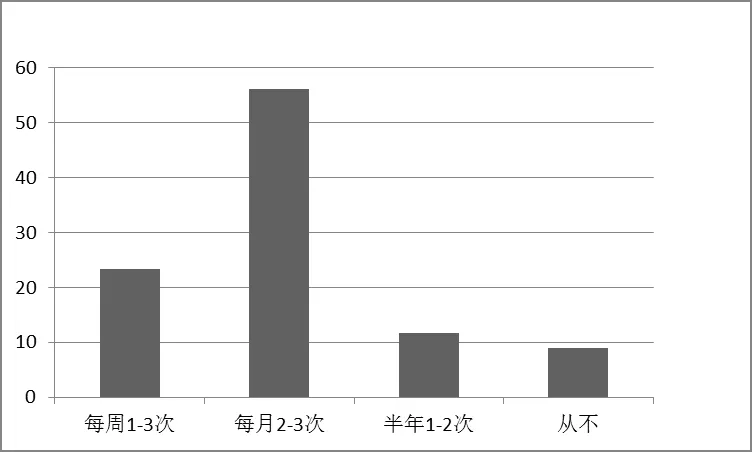

图7 老年公寓内老人子女探望频率图

图8 老年公寓内老人子女探望内容图

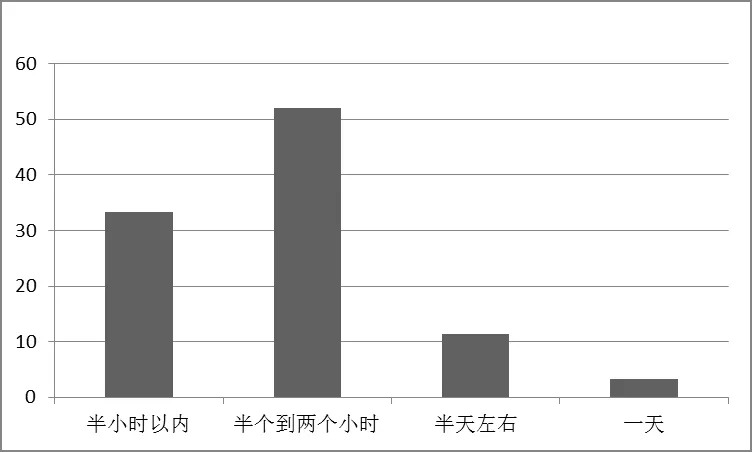

图9 老年公寓内老人子女探望停留时间图

3.1.1 代际联系的弱化

通过对子女探访的频率、内容及其停留时间的访谈统计(图7-9),可以看出:

3.1.1.1 亲子联系的弱化与物质化

子女探望老人的频率不太固定,多数为每月2-3次,且每次停留的时间较短,通常持续半个小时到一个小时左右,陪伴的内容也较为固化,多数子女是给老人带吃的和生活用品,有些会一起聊聊天或者吃饭。

“不是很固定,基本上有每月1次,然后3个孩子每月有1--2次。”

“大儿子家离这里很近,一个礼拜来看我一次,大女儿的女儿怀孕了,基本上一个月来一次。”

“来么送生活用品,有时候会聊聊天,待半个小时以内。”

“过年一起吃个饭,平时买东西过来,待待就走了。”

亲与子生活空间的完全分离造成了二者生活方式和生活重心的错位,再加上联系成本的增加,最终导致老人与子女的紧密度与联通性下降,并且在低联系情况下,子女通常对老人的日常生活缺乏了解,因此就会优先考虑老人的物质需求,而忽略深层次的精神需求。

3.1.1.2 祖孙联系的缺乏

访谈中我们发现与子女相比,孙辈来探访的频率明显减少,多数老人的孙子孙女都已经参加工作,平时很忙,与老人的感情也较淡薄,都是偶尔来看望老人,传统的三世同堂与四世同堂已经几不可见。

“(孙子孙女)偶尔会过来看看,他们忙。”

“(孙子孙女)平时不来,过年过节来看看。”

3.1.2 对代际联系的高满意度与低期待值

3.1.2.1 对代际联系的较高满意度

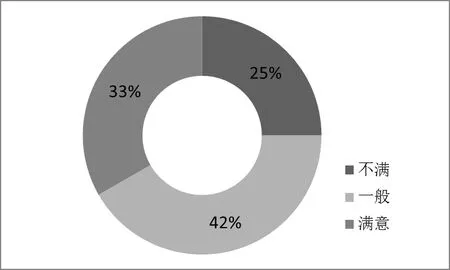

图10 老年公寓内老人对子女探望满意度图

根据调查显示,老人对子女的关怀满意度较高,大约有75%的老人认为一般或者满意,只有25%的老人并不满意目前的状态(图10)。他们表示,老年公寓内有工作人员帮忙,自己平时也没有什么事情,孩子们偶尔来看看就够了。

“(对子女探望)很满意,与老伴一起也不会感到孤单。”

3.1.2.1 对代际联系的低期待度

然而与高满意度成强烈反差的是老人的低期待度。大多数老人对老年公寓的理解存在偏差,他们多是受制于现实的因素而入住,比如经济原因、身体状况、家庭状况等,这些环境压力对老人的心理造成了极大的影响,直接的表现就是对代际联系的期待值降低,该心理表现为两个特征:①不希望因为自己而影响子女的生活,或者由于代际关系的紧张,而压低了对代际交流的期待。

“不希望,有空过来看看就可以了,女儿开公司,家住临平,开车过来很远。儿子在打工,大儿子住湖滨路,每天工作很忙很辛苦。”

“当然希望他们来看我,但是他们不要来看我。”

②因为生活习惯和理念的不同,本身并不期待与子女有更多的交流。

“不是很希望儿女来看他,觉得他们老是要数落他,说他弄的不是很干净。”

基于以上多种情况,也出现了不同的期望频率。绝大部分的老人希望子女能每周来一次。然而就是这样低的期待值其实也并没有得到满足。

“想子女来探望,每周一两次吧。”

“每周来一下就好了,不用每天来。我这里也没什么事情。”

不难推断出,老年人对外界的需求在现实表现上可能出现很大的伸缩弹性——有些老人实际上对伦理关系的需求很大却由于很少提出需求显得需求很少,容易使人忽略老人伦理关系的需求,或误以为该需求已经得到满足。

3.2 旧关系的疏远

访谈数据显示,身体状况良好且与子女关系融洽,子女探访频率高的老人会发生回家行为(指回到旧居)。但是大部分老人都表示,从不回家,而且老人们对于家的定义也不尽相同,部分老人觉得子女家就是自己家,还有部分老人认为自己和老伴一起住的家才是自己家。在旧居中,老人的社会网络是邻里、朋友和同事构成的整合型社会网络,其空间散布较广,其本身联系强度就不如亲子关系。迁居之后,通常会带来旧关系的疏离,老人多半不再与旧友保持联络。

“不再回家了。”

“偶尔会回家看看,很少的。”

3.3 出行时空的压缩化导致社会弱联系减少

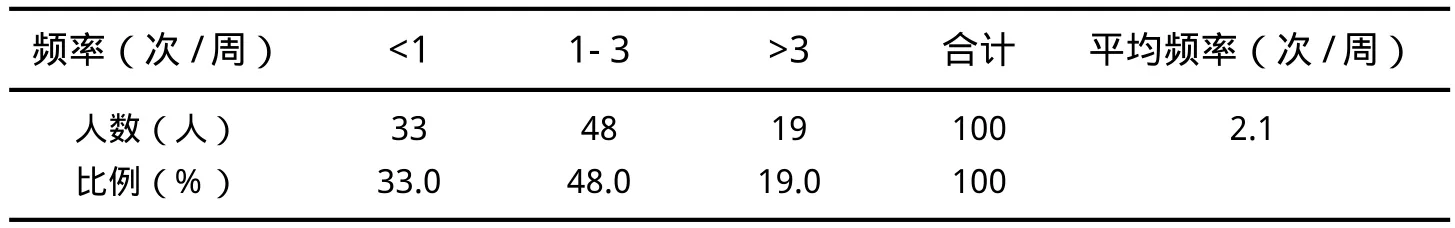

研究发现,购物是城市老年人活动方式中最经常发生的反复外出行为之一,这是老人与社会发生联系的重要途径,也是其社会关系网络的一部分。从表2可以得知杭州老年公寓内老人购物频率平均为2.1次/每周,而且自己做饭的老人(如古登云老年公寓)购物频率更高,平均为4.2次/每周,可见公寓服务的丰富和完善反而压缩了老人出行的频率,而且影响很大。

3.4 新社会关系的催生

3.4.1 机构组织对亲子关系的代替

相比居家养老,机构养老的一大优势是在于它给老人提供了一个全新的社会关系网络。在老年公寓内,政府、养老机构以及民间组织给予了老人一系列的社会正式支持,机构内的工作人员甚至代替了子女的部分职责,成为亲子关系的“另类”寄托,如在被问到“在生活中碰到困难会否首先想到找子女帮忙”时,老人们大多表示他们基本没什么困难,生活上能够自行解决的小问题都不会联系子女,自己解决或者请公寓内工作人员帮忙。

“没什么困难,小病都可以在这里(老年公寓内的医务室)看看,配点药,很方便。”

“有什么事情么找他们(护工)帮忙,买点什么东西啊什么的,他们人都很好的。真的碰到什么大问题么打电话给女儿。”

3.4.2 新的邻里关系的建立

随着老人入住老年公寓时间的延长,老人通过公寓组织的各种活动,以及日常的活动将会发展新的简单社会网络,以更替的形式重新建立起邻里、朋友构成的社会网络关系。

但这种新的社会关系网络与旧环境中的关系网络不同,有着明显的空间界限:老年公寓的空间限制了老人的社会交往,食堂、娱乐室、花园等构成了老人为数不多的交往空间,尤其是设施较为齐全的老年公寓,其中老人的交往半径会明显从原来的步行活动半径退缩到老年公寓内。此外,由于老人的数量众多,以及长期形成的生活习性,与邻居的交流并不多,甚至部分同住老人会发生争执,导致邻里关系的不稳定。

3.5 小结

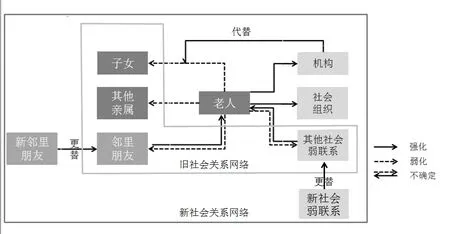

通过调查可以确知,老年公寓内的老人确实面临着个人社会关系网络,尤其是亲子关系的弱化,并且由于老人的伦理需求的伸缩弹性而使得人们更容易忽略老人对这一方面的需求。但是也必须承认,此消而彼长,老年公寓的建设初步孕育了老人新的社会网络——养老机构组织、新邻里、新的社会弱联系(图11),一方的削弱可以通过另一方的加强来弥补,这为以后老年公寓精神建设方面提供了新思路:①注重旧的社会关系网络的承续,尤其是应注重加强亲子的联系;②通过培育新的社会关系网络来弥补旧社会关系网络的弱化。

表2 杭州各老年公寓内老人购物活动空间分布表

图11 老年公寓内老人的社会网络关系变化图

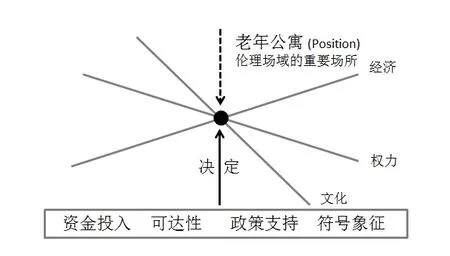

图12 老年公寓在伦理场域中所处的位置图

4 老年公寓的空间关系网络分析

在新的伦理场域中,老年公寓代替了“家庭/家族”在场域中的位置,是老人进行社会参与的重要渠道。老年公寓的空间关系网络,即其在伦理场域中所处的位置(图12),所拥有的经济、权力和文化资本(即空间权利等级),决定了老人是否可以表达有关自己利益的诉求并获得参与社会资源分配的权利,以及享有与健康、文化相匹配的公正平等的社会待遇[13]。

4.1 老年公寓的空间经济资本分析

4.1.1 可达性是重要的经济资本

对问卷数据进行统计发现,子女居住地离老年公寓距离远近差距大,其中多数集中在5-10 k m,人数比例为41.7%,其次是距离老年公寓5 k m以内的,为27.2%,10-20 k m人 数比例与5 k m以内的类似,为22.6%.大于20 k m的人数比例为8.5%。访谈中我们了解到,与居住地距离老年公寓远的子女相比,距离老年公寓近的探望老人频率明显增加。特别是与老年公寓在同一个小区的子女,由于距离近,几乎天天都会去老年公寓看望老人。

“特别是孙女,家住朝晖五区,很近,或隔天或每天来探望。”

“小女儿就住在这个小区(复兴东苑),每天晚上都会过来看我的。大女儿现在住在上海了,一年见不到几次。”

由此可见,距离成为亲子联系的最大障碍,老年公寓的空间可达性很大程度上决定了老人个人社会关系网络的边界, 因而是老年公寓参与伦理场域竞争的重要空间经济资本。

4.1.2 直接的经济投入

资金是保证老年公寓正常运营的基础。目前看来,政府投资运营老年公寓占绝大多数,此次调查的老年公寓有5所为政府办老年公寓, 3所为政府投资个人运营型老年公寓,只有2所为社会办。可见目前老年公寓建设资金渠道少,社会参与度不高,政府的财政压力较大,社会福利和公益事业产生的经济效益也不够明显,因此导致老年公寓的质量参差不齐,服务也千差万别,很多老年公寓在服务设施上还存在很大的不足,不能够满足老人在生活、娱乐、医疗、学习等方面的需求。

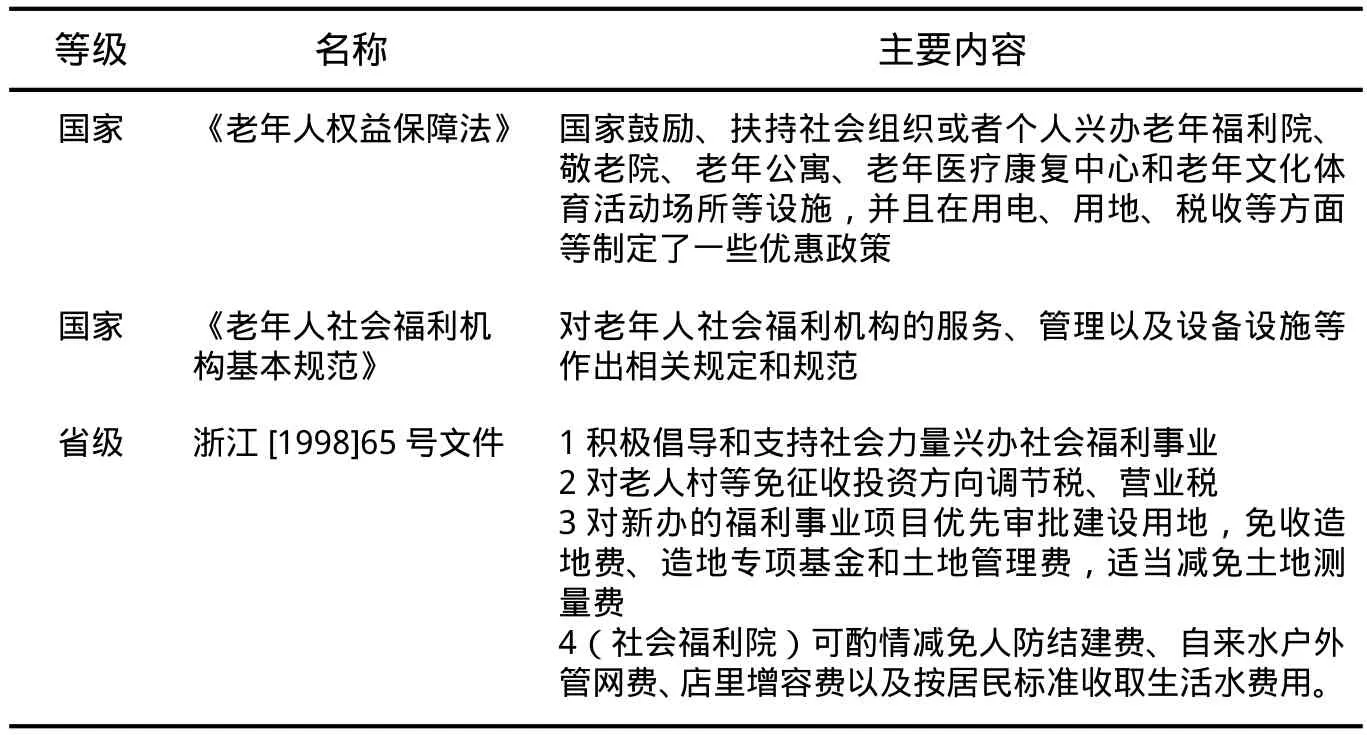

4.2 老年公寓的空间权力资本分析——政策扶持

目前杭州通过税收减免、用地审批优先等政策优惠来鼓励社会和市场力量参与到老年公寓的发展和建设中来,在一定程度上增加了老年公寓的空间权力资本,这将有助于吸引更多的社会力量。但是由于政府管理部门较多、手续较为繁琐、市场效益等多方面因素的制约,使得老年公寓发展过程中,国家制定的相关政策不一定能有效地落实,阻碍了老年公寓的权力资本积累。而且由于一直缺乏较为规范的行业标准,使得我国老年公寓的发展水平和服务质量参差不齐,在此情况下即使老年公寓在伦理场域中的位置得到提升,也无法保障老人的权利(表3)。

表3 老年公寓的相关政策法规表

4.3 老年公寓的空间文化资本分析——符号象征与老人身份认同

场域是由社会成员按照特定的逻辑要求共同建构的,是集中的符号竞争和个人策略的场所,这种竞争和策略的目的是有价值的符号商品。因此,提升老年公寓的符号价值是对其空间权力的强化,有助于改善其在场域竞争中的不利位置。

在欧美国家,老年公寓起步早,发展较好,且充满人文关怀,故其被普遍认可为一种“按老年人特点设计建造的独立居住单元,内部设有卧室、起居室、浴室、厨房等,公寓内需配备各种服务、文化、娱乐、医疗设施,配备专业服务人员。”显然,这是一种高品质,符合个人精神修养,老人乐于选择的生活方式。

而反观目前国内,老年公寓未如欧美一样构建起价值化的空间符号象征,反而成为“鳏寡孤独失能老人收容所”的代名词,其形成原因是:社会对老年公寓定义尚不明确,名称的使用也不规范,经常会与传统的福利养老机构相混淆,本文选取的案例中就有“敬老院”与“老人公寓”名称混用的,而在民政局的登记上它们都属于“老人公寓”的范畴;而且大部分老年公寓在软硬件上尚不符合标准,与传统的福利养老机构并无明显差别,仅是在收容老人方面,老年公寓通常要求入住老人能够生活自理。因此,造成了老人的身份认同危机和老年公寓的社会隔离。老人普遍认为入住老年公寓是对生活的无奈妥协,在心理上产生了抗拒和不认同感的消极情绪,觉得入住老年公寓是一件不光彩的事,更有极端者觉得是被儿女、家庭所抛弃,这些极不利于老人的心理健康。

“要是可能,谁愿意住这里啊。”

“儿子女儿都不要我了,所以才住这里。”

不仅老人存在身份认同危机,而且周边社区的居民或多或少对老年公寓存在排斥心理,加剧了老年公寓的社会隔离,无形中削弱了老年公寓的空间文化资本。

“现在这个还是改造过了,以前还收那些快不行了的,晦气。”

“他们(老人)都不出来,不会来用小区的花园,我们肯定更不会去了。”

5 总结与建议

正如传统的伦理场域存在“个人”与“家庭”的二重性,老年公寓的伦理场域也存在“个人”与“空间”的二重性,即对于老人来说不仅是一种精神慰藉,也是表达自己的利益诉求并享有与健康、文化相匹配的正当社会待遇的重要空间权利。在伦理场域视角下,通过对杭州10个老年公寓的调查分析,我们可以发现:老人的个人社会网络关系受到冲击。亲子联系的弱化,交往空间的缩小,出行需求的萎缩,都加深了老人与社会的鸿沟;老年公寓的空间关系网络尚未构建完善。目前,老年公寓的经济投入不足,概念、名称引用混乱,可达性、服务运营参差不齐使得老年公寓处于场域竞争的不利位置;老人的身份认同出现危机,与社会的隔离状况也很严重,老人越来越成为存在于社会结构之外却又无法摆脱的伦理包袱。但我们也确实发现:一方的削弱可以通过另一方的加强来弥补,通过公寓工作人员对亲子关系的代替,新邻里的交替,老年公寓催生了一个新的“社会关系网络”;老年公寓的空间网络关系也可以通过投资、建设而得到提升和改善。故此,本文在此基础上为未来老年公寓发展提出一些粗浅的建议。

5.1 承续老人的个人社会关系网络

加强并完善老年公寓作为联系老人与子女的桥梁职能。一方面,应建立完善的个人档案,包括老人的工作背景、身体状况、精神状况和性格等,以及老人的认知、沟通、社交等状况,作出相应的评估。其次,档案应时时更新,定期反馈于子女,帮助子女了解他们的父母在老年期的各种生理、心理特征,鼓励他们经常到公寓看望。

通过组织各种活动等方式使老人与外界有更多的交流,为老人创造更多的发展简单社会网络的途径。老人因其特殊的身理、心理因素,对外界的感知更敏感,生活空间的极大重叠容易使老人的社会关系网络不稳定,公寓精神建设应对此也给予更多的关注[14-15]。

5.2 提升老年公寓的社会权利等级,完善老年公寓的空间关系网络

提倡兴建小规模的老年公寓,走进社区,提高老年公寓的可达性。调查中显示,人与人的交流容易受到距离的影响,当出行成本大于交流效益,交流频率会减少。通过拉近老人与子女的空间距离,促进老人与子女间的交流,强化老人与社会的联系。

小规模密布点的形式可能会产生资源的浪费或者服务的不完善。因此可以通过社区就近合营的方式,实现部分老年公寓的资源,如食堂、文化娱乐、医疗等设施的共有化和社会化,既可强化外界与老人的弱联系,减小老年公寓与社会的隔离,又能丰富老年公寓的资金来源。

制定规范的行业标准,去老年公寓标签化(抹去“老年公寓”“敬老院”等标签),提高老年公寓的服务水平,使老人产生认同感与归属感。同时,应增加老年公寓的家庭功能,如子女陪伴住宿、亲子休闲娱乐等功能空间,使老年公寓成为值得常回来看看、停留的第二个“老家”。

[1]王建民.嵌入性与中国社会的伦理场域[J].晋阳学刊,2006(1):33-38.

[2]刘中一.场域、惯习与农民生育行为[J].社会,2005(6):126-140.

[3]毕天云.布迪厄的“场域-惯习”论[J].学术探索,2004(1):32-35.

[4]布迪厄,华康德.实践与反思——反思社会学理论导引[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,2004:55-62.

[5]曹丽晓,柴彦威.上海城市老年人日常购物活动空间研究[J].人文地理,2006,21(2):30-38.

[6]袁振.基于城市社区养老模式下的小区老年公寓研究[D].重庆:重庆大学建筑与城规学院,2011.

[7]周鹏飞.我国老年公寓发展问题研究[D].北京:财政部财政科学研究所,2014.

[8]姜苗苗,周尚意,程志远.影响城郊敬老院空间可进入性的因子分析——以北京海淀区敬老院的全样本调查分析为例[J].人口与经济, 2002(增刊):118-121.

[9]李昌霞,柴彦威,张纯.中国城市老年人得时间利用和活动空间特征[J].地域研究与开发, 2005,24:108-113.

[10]李建民.老年人消费需求影响因素分析及我国老年人消费需求增长预测[J].人口经济, 2001(5):10-16

[11]林勇强,史逸.城市老年人室外休闲行为初探----以老年人室外活动场地设计为例[J].规划师, 2002,18(7):81-84.

[12]孙晓文.我国未来老年公寓模式的研究[D].济南:山东大学经济学院,2010.

[13]杨莉雅.増权视角下的老年公寓养老研究[D].苏州:苏州大学社会学院,2014.

[14]宋言奇.关于中国老年公寓养老发展的几点思考[J].中国发展,2007,7(1):35-36.

[15]王倩.老年公寓交往空间设计探析[D].成都:西南交通大学建筑与设计学院,2005.

责任编辑:于向凤

With the coming of aging society, more and more people "choice" or "selected" into the senile apartment. However, the study of senile apartment stay in physical space design and pension market development and so on, ignore the elderly spiritual and social aspects of the demand . In this article, through the 10 senile apartments’ sampling including the old children visit frequency, visit content, the length of time and so on, to understand the elderly’s change of the social relation network, as well as the status and social spatial relations of the senile apartment itself. Studies have found that elderly 's personal social relations network had been weakening and downsizing, and because of labeled space senile apartments have made their level of social rights dwarf and social ties segregated. To this end, the article suggests, it is necessary to build an old ethical field through paying close attention to the old man's social relations in senile apartment space network and social rights of the senile apartment. To avoid the social isolation of senile apartment, should get rid of the label of senile apartment , and increase the level of social rights, make the senile apartment really become elderly "homeland".

senile apartment ; field ; social and spatial relation networks

C 912

A

1674-4144(2017)-03-44(8)

张叶琼,南京大学建筑与城市规划学院研究生。

朱喜钢,南京大学建筑与城市规划学院教授。