“江村”有没有道路?

——关于江村的再调查与再发现①

2017-07-31顾学宁

顾学宁

“江村”有没有道路?

——关于江村的再调查与再发现①

顾学宁

去年是费孝通先生“江村调查”八十周年。八十年间,“江村”经济与社会的变迁是一幅中国农村巨变的完整缩影。而“江村”的工业化、城市化的进程能否代表中国农村现代化的“共同趋势”?中国农村的发展究竟应该选择怎样的发展道路?试从理论与实践两个层面尝试作出回答;亦是《从江村到江城》[1]的续篇。

江村调查;江村经济;乡村建设;反工业化;反城市化

1921年,孙中山写道:“把中国造成一个新世界。”[2]

1938年,费孝通的老师马林诺夫斯基发出这样的疑问:“我们的现代文明,目前可能正面临着最终的毁灭。(中国)是西方化还是灭亡?”[3]

马林诺夫斯基也许对孙中山先生的“新中国”建设蓝图并不了解,但我深信,这位对他的中国学生寄予厚望的“洋”老师不仅对他眼前的西方世界而且对费孝通先生笔下的中国充满了同样的忧虑。

这种忧虑对我而言则是,正是西方以及中国的西方化毁灭了费孝通先生笔下的中国。

中国的西方化带来的并不只是经济的萧条,甚至不是民族生存和发展的资源及其生态环境的破坏,而是文化的自我消解与自趋灭亡。

正是曾经被视为中国农民根据自身条件所创造出来的农村现代化的崭新和有效道路的乡镇企业,无论是“温州模式”还是“苏南模式”,都是毁坏江南人文及其地理环境的第一破坏力。尽管这两个模式在形制上既非西方化的,也不是苏联式的。

“在开弦弓村所见到的农村经济结构的变化在中国并不是个别的特殊现象。即使不能说中国几十万个农村都已发生这样的变化,但是可以说这是中国农村的共同趋势。”[4]费先生所说的“共同趋势”是指“乡村工业的发展”,在今天,这一“共同趋势”演变为中国全面的工业化与城市化,而作为中国乡村之缩影的“江村”与其它传统乡村一样不复存在!

1 费孝通先生为什么研究“江村”?

“我们的根本目的是明确的,这就是满足每个中国人共同的基本需要。……一个站在饥饿边缘上的村庄对谁都没有好处。……对人民实际情况的系统反映将有助于使这个国家相信,为了恢复广大群众的正常生活,现在迫切地需要一些政策。这不是一个哲学思考的问题,更不应该是各学派思想争论的问题。真正需要的是一种以可靠的情况为依据的常识性的判断。”[5]

救亡图存、民富国强是近代中国知识分子与政治家们的共同心声和奋斗目标。“我确信,不管过去的错误和当前的不幸,人民通过坚持不懈的努力,中国将再一次以一个伟大的国家屹立在世界上。本书(《江村经济》)并不是一本消逝了的历史的记录,而是将以百万人民的鲜血写成的世界历史新篇章的序言。”[6]在《江村经济》中,费先生探讨的是民生,在费先生看来,民生就是根本的国计②,费先生后来把自己的这一愿望表达为“志在富民”,这其实是费先生姐姐费达生女士来到“江村”开办缫丝厂(生丝精制运销合作社丝厂)的初心——怀着“为改善农民生计的热忱”[7]复兴蚕丝业并为之奋斗了一生③,还成了费先生的终身追求④。

确实,今天的“江村”百姓的人均收入足可以告慰费先生了;可是,我如果是费先生,可能更为遗憾,贫穷并非只是经济收入,贫穷还包括更为重要的两个方面——

一是精神贫困,这就是为什么梁漱溟、晏阳初、陶行知诸多“乡村建设”的先贤们都共同意识到并付诸行动的在乡村的文化复兴与文化建设(首在“治愚”)⑤;二是生态贫困,中国目前的资源耗竭、环境破坏以及外来物种的生物入侵以致无以复加的程度。即使经济发展了、村民收入提高了,而其数千名年垦殖的生活与生产环境恶化了,就不是真正意义上的进步和改善⑥,而是相反——毁坏与毁灭!早在1935年10月25日,梁漱溟就已经疾呼:“中国问题并不是什么旁的问题,就是文化失调;——极严重的文化失调,其表现出来的就是社会构造的崩溃,政治上的无办法。”[8]

“开弦弓的问题,是文化接触问题。”⑦“乡村建设”以及“江村调查”的终极目的是如何重新建构“三千年未有之大变局”⑧之下中国乡村。如何重构呢?无非三件事:重新协调中国乡村的“人与自然”、“人与人”、“人与自己”的三重问题。“人与自然”的关系也就是经济形态的选择,“人与人”是人的社会关系,而“人与自己”实质上是自我精神世界的建构,孙中山先生谓之为中国人的“心理建设”;而其主张的“三民主义”则是近代中国人所能找到的最好的国家建设之路⑨。“民权”与“民族”是人的社会关系,“民生”是经济建设,包括了人与自然、人与人的双重关系;“民权”本质上是现代社会中的任意个体之心理基础及其行为准则。

2 费孝通在江村的调查发现:蚕丝业的衰败导致乡村的衰败

费孝通先生对“江村”的调查是在1936年的七八月间。“蚕丝业在整个地区非常普遍,在太湖周围的村庄里尤为发达。……在繁荣时期,这个地带的丝不仅在中国蚕丝出口额中占主要比重,而且还为邻近的盛泽镇丝织工业的需要提供原料。在丝织业衰退之前,盛泽的丝织业号称‘日产万匹’。”“开弦弓是中国国内蚕丝业的重要中心之一。”[9]

然而,工业革命以及中国卷入世界市场成为太湖东南地区“丝织业衰退”的根本原因,中国以及中国的经济被殖民地化了[10]。今天的中国,是否也有如此隐忧?!

费先生“不仅充分感觉到中国目前的悲剧,而且还注意到更大的问题:他的伟大祖国,进退维谷,是西方化还是灭亡? ”[11]这是具有深远洞察力的马林诺夫斯基的警告,我们却并未预先听闻,费先生的《江村经济》要到半世纪以后才为中国人知晓。

“我敢预言,费孝通博士的这本书将是人类学实地调查和理论发展上的一个里程碑。”[12]马林诺夫斯基的评价说明了《江村经济》以及“江村调查”的学术价值及其现实意义——《江村经济》是里程碑,“江村调查”自然也就是里程碑。既然具有了双重意义的里程碑,“江村”的经济生活是否在中国农村现代化进程中同样具有里程碑的意义呢?如果有,那么,“江村”就是中国乡村发展的道路,至少是江南乡村发展的典型形态。

3 作者在江村的调查发现:工业化、城市化毁坏了中国乡村?

被费孝通先生吸引,被开弦弓村吸引,我与我的学生团队——“边际线”学术沙龙多次到“江村”——开弦弓村做实际调查,因此而有所发现。更为“不甘心自己与故乡相互遗忘与疏远,于是我试着去追寻故乡的过去,打捞故乡的旧影”⑩。

经济形态是由生产方式与生活方式两方面决定的,并且是互为前提的。固定的生活方式一定决定了生产方式的不可改变性,而生产方式的革命必定导致传统生活方式的瓦解。

这就是为什么我说——江村不再,乡村不再,传统中国不再的原因所在。

我第一次到访江村是在雨中独自而来的。我看到的江村,已经没有蚕丝织造企业了,而费达生女士的缫丝厂只剩下一口池子。没有了蚕丝织造的“江村”也就不是“江村”。今天的“江村”、今天的中国,在人与自然、人与人、人与自己这三方面都严重尖锐起来。“江村”也未能真正走出自己的发展道路——今天的“江村”既没有了农业,也没有了蚕丝织造业。

显然,“江村”原本的文化环境也就荡然无存了。“原来中国社会是以乡村为基础,并以乡村为主体的;所有文化,多半是从乡村而来,又为乡村而设——法制、礼俗、工商业等莫不如是……中国近百年史,也可以说是一部乡村破坏史。”[13]

这样的破坏不是停止了、逆转了,而是加剧加深加重加快了——农业正在农村消失,而费先生笔下的现实的“江村”已经难觅踪影!

中国今天所选择的乡村建设之路一直呈现着慌不择路的情状,并非深谋远虑、并非从长计议、并非着眼于中国文化之根的维护保养!这也是中国乡村一直面临的最大危险。南京的一位房地产开发商曾对我说过,经他拆毁的古村古镇他自己也记不清了;而他不知道的是在全国范围内,这个数字每天是以百计的。疾速生长的必急速衰亡,仿佛昙花一般。今天的美国已经在告诫世人,城市是会被废弃的,如举世无双的底特律(“福特”等汽车厂商构造的汽车城)、孟菲斯(“猫王”普莱斯利的故乡)。历史上,除非巨大的自然灾难或火灾战乱,中国从没有过一座村庄城镇被居住者自行废弃。

我猜想,在那样一个内忧外患所造成的民族危亡时代,知识阶层出现了共同性的选择错误,从“师夷长技以制夷”到孙中山先生所确认的“实业主义为中国所必须”以及全面工业化、城市化道路。

“潢潦无根源,朝满夕已除。人不通古今,马牛而襟裾。”[14]1939年5月20日,毛泽东对延安的在职干部们讲话:“学习我们的历史遗产,……我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,承继这一份珍贵的遗产。”[15]

4 中国的“中国化”

“纪念费孝通教授‘江村调查’80周年学术研讨会”的主题是“江村调查与社会科学的中国化”。

这个主题非常恰如其分。

对我目前的学术研究以及学术活动影响颇大的两位大师,一是张培刚先生,一是费孝通先生;前者亲临謦欬,而后者未能有幸亲承玉露。

张培刚与费孝通两位先生,一个留学哈佛,一个负笈英伦,但他们都主张中国农村乃至国家的工业化,这是为什么?

其实,工业化既是那个时代的主旋律,也是那个时代的中国知识分子发出的最强音。

然而,张培刚与费孝通两位先生最为难能可贵的是,他们要的工业化是立足于中国的。

费孝通的“江村调查”以及费达生女士的工业实践是立足于中国江南的乡土之中的。我以为,“江村调查”的意义:

一是放眼世界,立足中国。以中国的立场观察世界,以世界的眼光思考中国的出路;以中国的立场思考中国,以世界的眼光思考世界;以中国的立场改善中国,以世界的眼光改善世界(费先生遗愿:天下共美)

二是“江村”的现实证明,“江村”并没有找到自己的出路。

三是什么才是中国农村的真正出路?

四是什么是真正的“乡土中国”以及“乡土中国”研究?

“一个民族研究自己民族的人类学当然是最艰巨的,同样,这也是一个实地调查工作者的最珍贵的成就。”“此外,此书虽以中国人传统的生活为背景,然而它并不满足于复述静止的过去。它有意识地紧紧抓住现代生活最难以理解的一面,即传统文化在西方影响下的变迁。作者在科学研究中勇于抛弃一切学院式的装腔作势。他充分认识到,要正确地解决实际困难,知识是必不可少的。费博士看到了科学的价值在于真正为人类服务。对此,科学确实经受着严峻的考验。真理能够解决问题,因为真理不是别的而是人对真正的事实和力量的实事求是。当学者被迫以事实和信念去迎合一个权威的教义的需要时,科学便被出卖了。”[16]“我怀着十分钦佩的心情阅读了费博士那明确的令人信服的论点和生动翔实的描写,时感令人嫉妒。他书中所表露的很多箴言和原则,也是我过去在相当一段时间里所主张和宣扬的,但可惜我自己却没有机会去实践它。我们中间绝大多数向前看的人类学者,对我们自己的工作感到不耐烦,我们厌烦它的好古、猎奇和不切实际,虽然这也许是表面上的,实际并不如此。但我的自白无疑是真实的,我说过:‘人类学,至少对我来说是对我们过分标准化的文化的一种罗曼蒂克式的逃避。’”西方科学的典型缺陷:不切实际,不对现实负责。中国文化,或者中国文化孕育的知识分子却是一定要对现实负责的,无法负责时则会成为屈原。在费先生的《江村经济》中随处散发着中国传统智慧的魅力,而费先生本人更是“横渠四句”的终身践行者。

只有有了中国道理,才能有真正意义上的中国道路;只有中国理论建设的中国化,才能有中国社会实践的中国化。任何理论也都才能为我所用,“吴教授和他所培育的年轻学者首先认识到,为了解他们的伟大祖国的文明并使其他的人理解它,他们需要去阅读中国人生活这本公开的书本,并理解中国人在现实中怎样思考的。正因为那个国家有着最悠久的没有断过的传统,要理解中国历史还必须从认识中国的今天开始。”“那水道纵横的平原是数千年来在物质上和精神上抚育中国人民的地方。不言而喻,在乡村生活、农村经济、农业人口的利益和需要中找到的主要是农业文化基础。”[17]

最终把“把中国造成一个新世界”,这个新的中国是具有古老文明的中国再生而不是对其彻底的毁坏。

5 江村是什么样的“村”?

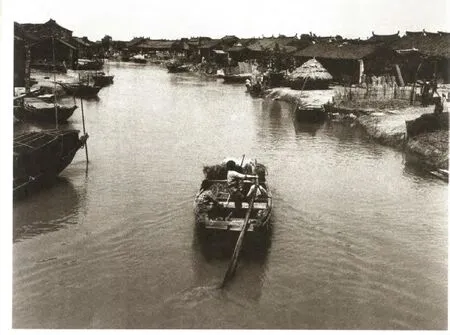

长江下游历来是“中国最繁荣的地方”,“我所选择的调查地点叫开弦弓村,坐落在太湖东南岸,位于长江下游”[18],长江下游平原地势低平,河湖密布,素有“水乡泽国”之称。

江村呢?

“那可爱的河流,纵横的开弦弓村。”[19]

“处处倚蚕箔,家家下鱼筌。”[20]长江下游是我国最重要的稻米、蚕丝产区,而且是世界稻作农业的故乡,早在8200年至13500年前,水稻已开始在这一区域种植。由于先民的长期努力,中国人在长江下游地区创造出自然界没有的土壤——水稻土,然而,如此珍贵的土地,今天竟已被工业化、城市化侵占殆尽,也正是出于这样的原因,我对“江村”开始了连续的调查,我发现,如何协调发展人-生态环境系统的问题也是“江村”能否可持续发展的关键。

图1 费孝通先生三访江村时所见的、贯穿开弦弓村的小清河

“开弦弓一带,由于自然资源极佳,农业发展到很高水平。”[21]为什么不能够“以乡村为本而繁荣都市”[22]呢?费孝通先生的答案是肯定的,他认为费达生女士的生丝合作社能够为“乡村工业能打下一个坚实的基础,乡村经济从而可以复兴。”“我个人认为或许有关蚕丝业的这一章是本书最成功的一章。”[23]

6 《江村经济》的升级版:《乡土中国》

“机器用来增添人类的幸福。不幸的是,它被用来为相反的目的服务。但我仍然相信,试图把这些工具引进中国的改革者的责任,是寻找一种正当的办法使用机器。对我来说,最重要的是,人不应该成为机器的奴隶。”“我的另一个信念是,蚕丝工业曾经是而且应该继续是一种乡村工业。”“我工作的目的是,通过引进科学的生产技术和组织以合作为原则的新工业,来复兴乡村经济。”[24]然而,“传统力量在这项制度中起着强大的作用,足以抗拒任何重大的变化发生。甚至在技术上,现在尚未成功地引进什么新方法和新工具。”[25]

从《江村经济》到《乡土中国》,费先生将他的研究从经济升华到文化,他自己也走向了他后来所说的“文化自觉”。“这里讲的乡土中国,并不是具体的中国社会的素描,而是包含在具体的中国基层传统社会里的一种特具的体系,支配着社会生活的各个方面。它并不排斥其他体系同样影响着中国的社会,那些影响同样可以在中国的基层社会里发生作用。”[26]

“中国正在走一条现代化的路,不是学外国,而要自己找出来……‘五四’这一代知识分子生命快过完了,句号画在什么地方确实是个问题。我想通过我个人画的句号,就是要把这一代知识分子带进‘文化自觉’这个大题目里去。这是我要过的最后一重山。”[27]

“看来当前人类正需要一个新时代的孔子了。……这个孔子需要培养,我们应当学会培养孔子。”[28]费先生走向了中国文化的自觉与重建,而这正是梁漱溟先生的终极目标。

无论马克思的批判,还是加尔布雷思的设想,人类的意义都在于追求美好的生活——“每一个成员不论性别、种族或族裔来源,都能过一种有价值的生活”,能够给予人们这样生活的社会,就是美好社会。美好社会(T h e G o o d S o c i e t y,1996)的本质是“每一个成员不论性别、种族或族裔来源,都能过一种有价值的生活”[29]。这意谓着在这样一个社会之中,没有人或人群被社会的发展所损害,更不会被吞噬掉。

“工业化是一个普遍过程,目前仍在我国进行着,世界各地也有这样的变迁。在中国,工业的发展问题更有其实际意义,但至今没有任何人在全面了解农村社会组织的同时,对这个问题进行过深入的研究。”[30]

对社会的调查与研究只在于推动社会的改善,“如果我们不能对我们这个时代的重大问题做出建设性的贡献的话,我们作为一个领域又有什么可取之处呢?”[31]

“生命和乡土结合在一起,就不怕时间的冲洗了。”[32]站在中国文化复兴的立场上,中国乡村的唯一出路,只能是反工业化、反城市化的,这也才是真正切实可行的中国道路。“我们所了解、评价、甚至逐渐依恋的那个村庄,现在可能已被破坏。……‘一个崭新的中国将出现在这个废墟之上’。”[33]

(注:感谢开弦弓村姚富坤先生提供本文图片。)

注释:

①自2012年11月21日始,作者多次到开弦弓村做过实地调查,与村领导、村民多有深入交流。参见 顾学宁.中国经济论稿[M].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,2005:352.

② “这是一本描述中国农民的消费、生产、分配和交易等体系的书,是根据对中国东部,太湖东南岸开弦弓村的实地考察写成的。它旨在说明这一经济体系与特定地理环境的关系,以及与这个社区的社会结构的关系。同大多数中国农村一样,这个村庄正经历着一个巨大的变迁过程。因此,本书将说明这个正在变化着的乡村经济的动力和问题。”“这种研究也将促使我们进一步了解传统经济背景的重要性及新的动力对人民日常生活的作用。”(费孝通.江村经济·前言[M].戴可景 译.北京:商务印书馆.2001:20.)

③“我的姊姊用了她一生的岁月想从改进农村里的副业和工业,来帮助农民提高他们的生活。”(费孝通.江村经济·三访江村[M].戴可景 译.北京:商务印书馆.2001:295.)

④“我总是感到我姐姐一直是走在我的前面,我想赶也总是赶不上。她自律之严在我的同胞骨肉中是最认真的,我不敢和她相比……如果仅以所从事的事业来说,我确是在她后面紧紧地追赶了一生。”“开弦弓村是蚕丝业的重要中心之一,费孝通意识到这个地方的典型性:‘可以把这个村子作为在中国工业变迁过程中有代表性的例子;主要变化是工厂代替了家庭手工业系统,并从而产生的社会问题。’”(费孝通:《江村经济》与《乡土中国》.2016-07-11. http://www.360doc.com/conte nt/16/0711/22/34581543_574828726.shtml.)

⑤梁漱溟“中国文化的根在乡村,新中国的嫩芽必须从旧中国的老根——乡村中长出来。”(梁漱溟.乡村建设理论[M].上海:上海人民出版社.2006:140.),而非本土信仰在当下的中国农村成几何级数增长的趋势越来越成为中国文化及其传统复兴的最大陷阱。“发扬固有文化,且吸收世界之文化而光大之”(孙中山.孙中山全集·第7卷·中国革命史[M].北京:中华书局.2006.),中山先生强调“发扬”民族文化,而不是铲除民族文化。我以为中山先生之“发扬”就是“振兴”、“复兴”;而“吸收”之意在于“适乎世界之潮流,合乎人群之需要”。而其之所以乃为“夫事有顺乎天理,应乎人情”,果如是,“而为先知先觉者所决志行之,则断无不成者也。”(孙中山.孙中山全集·第6卷[M].北京:中华书局.1985:228.)

⑥“强调传统力量与新的动力具有同等重要性是必要的,因为中国经济生活变迁的真正过程,既不是从西方社会制度直接转渡的过程,也不仅是传统的平衡受到了干扰而已。……对任何一方面的低估都将曲解真实的情况。……这两种力量相互作用的产物不会是西方世界的复制品或者传统的复旧,其结果如何,将取决于人民如何去解决他们自己的问题。”(费孝通.江村经济·前言[M].戴可景 译.北京:商务印书馆.2001:20.)“目前的形势也并不总是能得到准确的理解,因为它吸引注意力的程度常受到利害关系的影响。未来的结果不会总是像人们所期望的那样,因为它是希望和努力以外的其他许多力量的产物。所以,新工具最后也可能被证明是不适合于人们的目的。”“对社会制度要完成一个成功的变革是更加困难了。当一种制度不能满足人民的需要时,甚至可能还没有替代它的其他制度。”“对形势或情况的不准确的阐述或分析,不论是由于故意的过错或出于无知,对这个群体都是有害的,它可能导致令人失望的后果。”因此,“社会科学者的工作”就是“要组织有效果的行动并达到预期的目的”。(费孝通.江村经济·前言[M].戴可景 译.北京:商务印书馆.2001:20-22.)

⑦费孝通先生在“中国文化对世界未来发展的贡献研讨会暨贺费孝通教授学术活动六十周年”会议的发言(1996年9月20日)。

⑧李鸿章《复议制造轮船未可裁撤折》。

⑨1906年12月2日于东京,孙中山先生在题为《三民主义与中国民族之前途》的演讲中正式提出“三民主义”。(孙中山.孙中山全集·第6卷·建国方略[M].北京:中华书局. 1985.)1946年,“三民主义”写进《中华民国宪法》的第一条。

⑩ 十年砍柴的诗句,转引自潘采夫.为故乡田园招魂.2015年02月28日. http://js.ifeng.com/humanity/read/comment/detail_2015_02/28/3595477_0.shtml.

[1] 顾学宁.从江村到江城——论全面工业化时代中国乡村的美好发展[J].中国名城,2013(3).

[2]孙中山.孙中山全集·第6卷[M].北京:中华书局, 1985:8.

[3]费孝通.江村经济·序[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:14.

[4]费孝通.江村经济·三访江村[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:301.

[5] 费孝通.江村经济·前言[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:22-23.

[6] 费孝通.江村经济·前言[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:23.

[7] 费孝通.江村经济[M].戴可景译.北京:商务印书馆,2001:8.

[8]梁漱溟.乡村建设理论[M].上海:上海人民出版社,2006:5.

[9]费孝通.江村经济[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:31-32.

[10]费孝通.江村经济[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:110-111.

[11]费孝通.江村经济·序[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:14.

[12]费孝通.江村经济·序[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:13.

[13] 梁漱溟.乡村建设理论[M].上海:上海人民出版社,2006:135.2013年12月04日.http://news.xinhuanet.com/video/2013-12/04/c_125803682.htm.)

[14] 韩愈.符读书城南.韩昌黎集[M].

[15]毛泽东.毛泽东文集·第2卷[M].北京:人民出版社,1996:177.

[16]费孝通.江村经济·序[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:13.

[17]费孝通.江村经济·序[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:16.

[18] 费孝通.江村经济·序[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:27.

[19] 费孝通.江村经济·序[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:17.

[20] 陆龟蒙.奉和袭美太湖诗·崦里.甫里先生文集[M].

[21]费孝通.江村经济[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:39.

[22]梁漱溟.梁漱溟全集·第5卷·乡村建设旨趣[M].济南:山东人民出版社,1992:579.

[23]费孝通.江村经济·序[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:18.

[24]费孝通.江村经济[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:181.

[25]费孝通.江村经济[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:110.

[26]费孝通.乡土中国·重版序言[M].南京:江苏文艺出版社,2007.

[27]张冠生.费孝通传[M].北京:群言出版社,2000:645-646.

[28]费孝通.费孝通文集·第12卷[M].北京:群言出版社,1999:298.

[29]加尔布雷思.美好社会——人类议程[M].王中宝,等,译.南京:江苏人民出版社,2009:6.

[30]费孝通.江村经济[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:39.

[31]怀特. 亚当斯.公共行政研究——对理论与实践的反思·序[M].刘亚平,高洁,译.北京:清华大学出版社,2005.

[32]费孝通.吴江的昨天、今天、明天[J].群言,1996(6).

[33]费孝通.江村经济·序[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2001:18.

责任编辑:王凌宇

This year is the eighty anniversary of "Investigation of Kaisheinkung" by Dr. Fei Xiaotong. Now everything is changed in this small village. It represents the mini version to the huge changes in China's rural areas between eighty years. Should the small village be a model of the industrialization and urbanization process and the common tendency to Chinese rural modernization? Also, what kind of development path should be choosing to China's rural areas? This article will attempt to answer from both of theory and practice.

investigation of Kaisheinkung ; peasant life in China ; the construction of China's rural ; anti-industrialization ; antiurbanization

C 912

A

1674-4144(2017)-03-25(6)

顾学宁,南京财经大学经济学副教授,澳大利亚国立大学国家发展研究中心高级访问学者。