城市化基本理论问题述评

2017-07-31马先标

马先标

城市化基本理论问题述评

马先标

围绕与城市化相关的土地、住房、公共服务实施与交通通勤、城市病与逆城市化、货币支持等关键领域的基本理论问题,进行回顾与评述,从而为构建新型城镇化发展的政策体系,提供了一定的基本理论支撑。强调了在有效发挥“政市两手”互动的根本准则下,政府体系依法科学地制定综合规划、各领域专项规划,以及实施相关宏观调控对新型城镇化功能发挥的重要意义。

城市化基本理论;土地与住房问题;公共服务实施与交通通勤;城市病与逆城市化;货币支持问题

城市化理论发展的不足和贫困,曾一度困扰和制约诸多国家城市化健康发展,中国的情境亦然。在当前大力实施新型城镇化战略的关键时期,很有必要围绕与城市化相关的一些关键领域,进行基本理论问题的综合回顾与评述,从而为构建新型城镇化发展的政策体系,提供一定的基本理论支撑。这些关键领至少包括土地问题及其规划范畴、住房发展、公共服务实施与交通通勤、城市病与逆城市化、货币支持等。下面,将逐一对其进行回顾评述。

1 土地问题及其规划范畴

1.1 阿朗索土地市场模型与竞租

土地在城市化中的显著作用表现在多个方面,无论是农民转移进城后原有的农地处置运营,还是城市人口膨胀后与土地相关的房地产开发、准公共住宅建设、道路建设与运输规划,以及总的城市空间再规划,土地的价值增值都引起城市化领域研究者的广泛关注,这些关注既有宏观方面的定性分析,也有微观方面的模型刻画。阿朗索土地市场模型就是一个典型的区位理论指向下的城市家庭土地消费的理性选择,当然它属于城市微观经济学范畴。

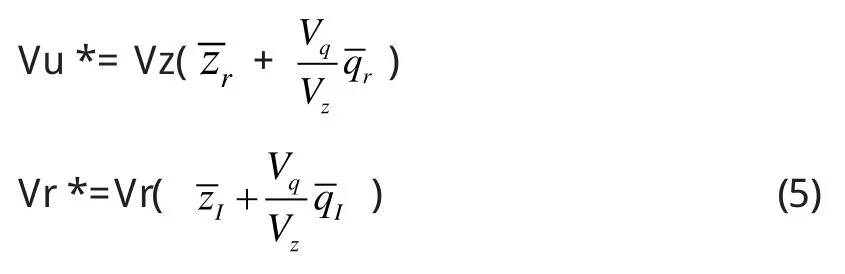

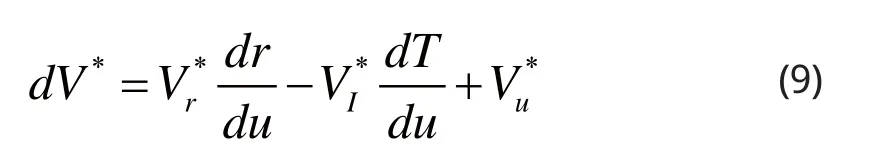

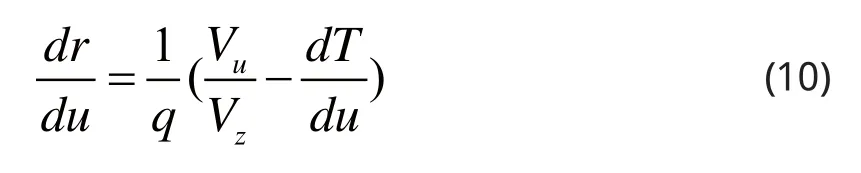

阿朗索土地市场模型是现代城市区位模型的先驱。家庭对区位和消费函数的选择由一个静态效应最大化模型来描述。家庭试图最大化效应V(z,q,u),这里的u代表家庭与市中心的距离,q是土地数量, z是复合商品(用货币表示)(numeraire good)。假设效应函数是递增、连续、二次可微和严格拟凹的,并且是u的减函数。其边际效用如下:Vq,Vz>0,Vu<0。效用函数中包含了距离因素且Vu<0,表明家庭是不喜欢过度通勤的。家庭到市中心的交通支出T(u)随距离增加而增加,而土地价格r(u)则随距离增加而递减:

远离市中心的地租之所以相对较低,因为那里的通勤成本相对较高。

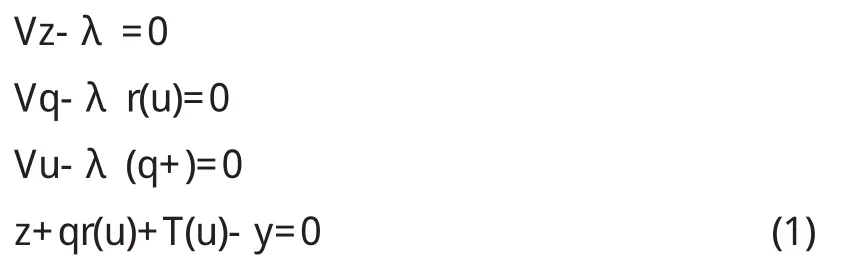

由拉格朗日函数V(z,q,u)-λ[z+qr(u)+T(u)-y],其一阶条件如下:

此处y是收入,下标代表偏导数。从前两个条件可以看出,在最优区位z上,与q的边际替代率等于其价格比率:

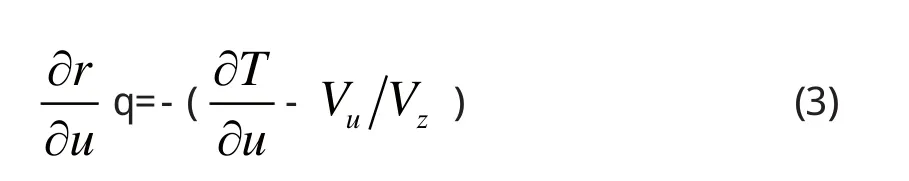

第三个条件定义了区位均衡。家庭在平衡通勤成本和土地成本上做出接近或远离市中心的区位选择。将λ= Vz,即收入的边际效应代入该式,我们得到:

等式右边是运输费用的变动加上较长距离通勤所造成负效用的货币价值,在最优区位上,它必然等于土地费用的变动。

布 吕 克 纳(1974) 和 亨 德 森(Henderson,1985)的一个类似模型,证明了阿朗索模型中的距离项可用闲暇时间来解释。在效用函数中加入闲暇时间而不是距离,并假设它与通勤时间具有反向关系,这样就能够略去货币化的通勤成本。在拉格朗日函数中加入时间约束(24- L(u)-t(u)=0),这里L(u)是闲暇,t(u)是通勤时间,令和λ表示拉格朗日乘数,也就是闲暇与收入的边际效用,关于u,求最大化就可以得到区位均衡条件:

这里VL是边际的闲暇效用,等式右边是闲暇变动的货币价值,等于收入与闲暇的边际替代率乘以通勤距离增加所导致的闲暇的边际变动。当距离增加导致住房成本的减少被闲暇的减少所抵消时,区位均衡就形成了。这与阿朗索模型中等式(3)的条件(通勤成本为零)是等价的。

阿朗索提出的另一个关于区位选择决策的观点是,在竞争的土地市场中,家庭为得到土地而竞价,而土地所有者则将土地卖给出价最高者。阿朗索将“竞租函数”定义为:在给定效用水平下,家庭对离市中心不同距离的土地的竞租水平的集合。这里,竞租函数相当于“价格无差异曲线”:存在一族互不相交的竞租函数,其效用水平与竞租水平具有反向关系。家庭的竞租水平和效用水平的高低取决于来自其他竞租者的竞争,家庭的竞租水平高到足以保证购买到土地。区位选择均衡的性质和竞租函数可由间接效用函数导出[索洛(Solow,1973)]。替换掉一阶条件(1)中的一般需求方程,就得到间接效用函数V *。

V[(I(u),r(u),(I(u),r(u)),u]=V *[I(u),r(u),u]

这里的I(u)表示区位u上收入与运输成本之差,即I(u)=y-T(u),z和q上面的横杠表示效用最大化的解,且VI *>0, Vr *<0, Vu *<0。间接效用函数暗含地定义了每一距离上的地租,地租的水平使得在家庭各处的效用相同。

间接效用函数的性质之一的罗伊恒等式,可以用来定义竞租。对间接效用函数求偏导得:

这里下标r和I表示关于r(u)和 I(u)的偏导,接下来对预算约束求导得:

将式(6)、(7)和一阶条件= r(u)代入式(5),得到罗伊恒等式:

罗伊恒等式类似于忽略空间位置的情形。Vr是在最优区位上地租每降低一美元所增加的效用,增加值必然等于一美元的边际效用乘以距离u上地租可降低的美元数额,在这里也就等于消费的土地量乘以收入的边际效用。

对间接效用函数求导,得到了竞租函数:

利用r(u)的一阶微分方程可以得到任意效用水平的竞租梯度。式(10)仅是描述区位均衡的一阶条件,因为Vu<0,式(10)等号右边括号内的两项均为负,即竞租梯度是向下倾斜的。

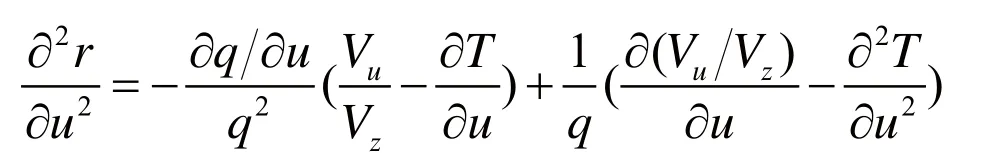

竞租梯度依赖于效用水平。存在着一族互不相交的竞租梯度,每个梯度对应一个效用水平,且竞租与效用呈反向关系。下面讨论求式(10)某一特定解所必需的初始必要条件。竞租梯度的形状还可由包络定理得到。由包络定理,若V*(α)是g(α)=0约束条件下的V(α)最大化问题的解,且α是所求参数(Parameter of Interest),由拉格朗日函数L关于α的导数可得到。在这里,给定间接效用函数并假设dy=0,则拉格朗日函数的导数如下:

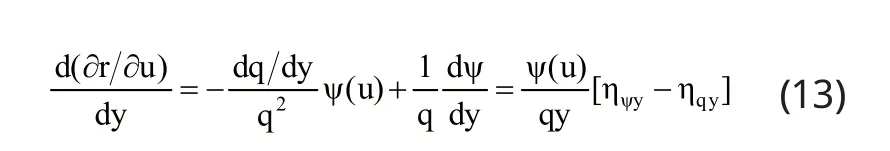

要想得到竞租函数形状、土地消费和人口密度等方面的进一步结论,需要增加有关效用函数和通勤成本的假设。对式(12)再求一次导数,就会发现竞租梯度凸性条件依赖于土地和距离(闲暇)的边际替代率和运输成本函数:

根据前面的一阶条件,上式括号中的第一项为负。但是,当效用函数引入u时,q和u的边际替代率将随距离的变化而变化,从而也就不能确定乃至整个第一项的符号。

上式中第二项的符号也不确定,它依赖于有关通勤成本、距离与其他产品边际替代率的假设。括号中的第二项是任意距离上边际通勤成本的边际变化,包含了较长距离通勤时间的货币价值,由于通勤时间随距离的增加而增加,其货币价值也随距离的增加而提高。

学术界将大部分注意力都集中在分析收入对竞租函数、区位和消费选择的影响之上。在一个竞争的土地市场中,具有不同竞租梯度的竞价者们按各自梯度的高度进行排序,竞租梯度最为陡峭的竞价者获得最接近中心的区位。这是因为竞租梯度的斜率随收入的增加而减小,即。要得到有关收入对竞租函数陡峭程度影响的定性结论,需要对效用函数做出进一步的假设。土地和闲暇很可能都是优质品(superior goods)。求竞租函数关于收入的导数,并将其他商品对闲暇的边际替代率表示为,就得到:

经验研究表明,土地是一种优质品。以美国为例,在美国大多数城市中,高收入家庭倾向于居住在更接近于郊区的区位上[惠顿(1997a,b),斯特拉斯蔡姆(1975)]。但是,对实际区位形态的解释应考虑到简单阿朗索模型之外的因素,包括环境舒适度、较好的公共服务和住房质量等,阿朗索尽管没有考虑这些因素,但这些因素却是高收入家庭愿意高价购买远离市中心住房的重要原因。不论高收入家庭偏好郊区的原因是些什么,这些因素肯定压倒了长距离通勤所带来的负效用。[1]

阿朗索模型模型所反映的观点和价值取向,无疑为规划部门如何合理安排专为进城农户建设准公共住宅的区位选择提供了基本原则和基本遵循,也为土地与住宅开发者实施真正有效的运营开发计划提供了启示。当然,对其他国家,特别是发展中国家,上述收入与区位的对应形态并不呈现简单的映射关系。

1.2 城市化资金瓶颈与土地经济

1.2.1 城市化中的土地价值发现与城市化资金瓶颈的突破

城市经济学最初的研究对象是从土地开始的,城市经济的增长与发展又是城市化上升的经济基础,这理所当然地促进研究城市化理论研究者将目光投向土地。在大量的农村人口涌入城市后,城市交通变得更加拥挤,人口更加密集对给排水等市政实施,以及教育医疗等服务实施也提出了更大的需求,城市的承载力于是变得不堪重负,而提高公共承载力的扩容工程需要的资金,往往是城市政府依靠税收难以应付的,为解决资金瓶颈,城市化发达国家与地区在运营土地、实施房地产滚动开发方面积累了丰富经验,他们既突破了资金困境,又通过提供充裕资金支持公共实施建设,从而维护了城市对农村人口迁移的良好吸引力。

另一个基本逻辑是,农产品的边际产量与边际产品成本决定了单位农业用地的价值,然而,如果想使农业用地升值,通常就需要改变其用途,如房地产开发或工商租赁用地,这样,土地的价值自然就会上涨。

保罗·贝尔琴认为,政府为实现某些重要目标,确保计划收入,采取了几项政策,其中一条就是通过变私有土地为公有土地来获得空间开发收入,对额外收入征税,这些都构成了政府保证城市化质量的的财源。[2]

可以毫不夸张地说,土地产权制度是土地经济学的一个最为基本的概念,不同的产权形式对经营方式有极为重要的影响。在此方面,中国的情境是,中国土地所有权主要有两种,一种是是政府所有,主要是城市和城镇土地,同时,政府还拥有大量的森林和农场;第二种是集体所有,主要是农村和城镇中不被政府拥有的土地(李玲和Isaac,1994)”。

在城市化发展进程中,广阔的农用地转移开发中产出的货币,不仅为城市化的货币“产出”补偿提供资金来源,而且也为城乡居民高质量住房建设提供了充裕的储备空间。

1.2.2 土地规划

前已提到,中国的土地产权属于非私有制,但城乡有异,城市土地属国家所有,农村土地则属于集体所有,而西方国家大多是私有制。不过,无论是国有还是私有,对土地使用的规划,基本上都是宏观调控部门的份内职责。

土地规划是宏观调控力的一种重要表现。由于城市化的推进,这不可避免地引起城市改造和城市空间拓展对土地需求的增长,所以需要依法、科学地进行城乡土地用途的长期规划,还包括土地制度和相关政策的创新。住房困难问题在相当程度上是城市化的副产品,中低收入群体的房困问题随着城市化的不断加速而加剧,因而,就与城市规划相关的准公共住房或保障性住房开发规划而言,许多发达经济国家和新兴工业国的政府为缩小住房差距,实现住有所居的目标,都对这种福利工程进行综合和专项规划,体现了政府依法依规对狭义房地产或住房的宏观干预。

1.2.3 城市土地使用的生态理论

生态学主要研究生物体和他们生存的自然环境间的关系,受这种学说的影响,帕克(Park)和伯吉斯(Bulgess)认为,人们相互争夺土地和原料等稀缺资源是为了建立各自城市空间环境,以满足他们不同的经济和社会需要。和生态学说一样,不同环境之间的界限是在不断变化的,是吸引和聚集的向心力、扩张和分散的离心力和同一地区的异化力的结果。在这个基本的假设前提下,20世纪出现了许多关于城市土地使用的生态理论——其中最具代表性的是伯吉斯的同心圆区理论、霍伊特(Hoyt)的扇形区理论、海瑞斯(Harries)和尤曼(Ullman)多核心理论。

同心圆区理论是伯吉斯(1906年)通过对芝加哥城市的研究而提出的,也是对亨瑞奇·文·舜嫩早期关于城市周围农业用地理论在城市土地使用中的运用。该理论认为任何一个城市都是从中心区向外围的同心圆区进行辐射性的扩张,土地所处的位置离中心区越远,它的便利性就越差,土地的租金越便宜,密集度也越低。从中心区向外,土地的使用会呈现出以下的同心圆形式:中心商业区、过渡区、工厂区和低收入者居住区、高收入者居住区和通勤区。从中心区向外,随着离城市中心距离的增加,移民的迁入、犯罪、贫穷和疾病都在相应地下降。

扇形理论是霍伊特(1939年)提出的, 该理论认为沿着某些特定的交通路线,土地的使用模式更倾向于是扇形的,并且每个具有相对同质性的扇形都从中心向外扩张。一般来说,用途一致的土地会毗邻在一起(例如,仓库、小型制造业和低收入者的租住区),用途不一致则会相互排斥(如高收入者的居住区和仓库、小型制造业)。居住区会按收入和社会地位等标准化分开来,并且各自在城市的不同位置按不同的方向向外扩张。和同心圆理论一样,扇形理论认为经济和人口的增长也会使扇形区发生演化。当高收人家庭迁离内城区,那么低收人家庭就会填充这些内城区(通常密集度很高)。

到目前为止,城市增长理论认为,同心圆形和扇形区域的内层一般都会向外层演化。低收入居住区会向高收入居住区入侵,高收入区会向通勤区扩展,于是产生土地交替使用,但并不改变整个圈层分布的序列。随着在城乡间往返交通费用的增加,内城区又会重新吸引高收人家庭,出现中产阶级向劳动阶级居住区迁移的现象。如果中心商业区同时也向外扩张,那么低收入者的居住区会受到两种力量的挤压。随着现存的低收入者的住房被不断地侵占,很多人向农村中的城镇转移,还有很多人则变得无家可归。

关于多中心理论,它是由美国的海瑞斯和尤曼提出的,与目前城市增长理论不同。该理论不认为城市的增长是从一个中心开始的,而认为城市增长是同时围绕几个不同的中心展开的。这些中心可能是一个商城,一个工厂,一个矿山,一个铁路终点站或水边设施。最终,这些中心都会通过居住的使用方式和城市内部的交通运输系统而联合成为一个整体的大城区。每个中心的最初性质决定了它后来在新的大城区内的作用和位置,例如原来的商城会成为新城市的中心商业区,原工厂性中心会成为仓库区或小型工业区,原矿山和水边设施会成为一个郊区商业区。

此外,保罗·贝尔琴所描述过的农业用地、中心商业区、过渡区、郊区的城乡结合部,则构成城市化进程中有利于城乡协调发展的空间结构。

2 住房发展领域的城市化基本理论问题

该范畴的基本理论部分可以从四个方面加以评述。

2.1 土地与准公共住宅

准公共住宅的提供主要针对城市化中的中低收入者。由于住房在人的生活中的极端基础性和重要性,所以城市化理论框架中,不乏对住宅建设所提供的诸多理论阐述和政策建议。

例如,巴顿认为,住房一般属于耐久消费品范畴,住房的消费是供人们住在其中从而取得满足和福利,所谓耐久性则是指其在最终废弃损坏前,收益期很长。巴顿进而指出,住房市场符合自由市场的某些标准,但是具有很多特性,这些特性为我们造成很多困难,而正由于这些特性产生了住房问题,政府当局应当为低收入群体提供公共住房。

对住房为什么特殊,阿瑟·奥沙利文在讨论其六个基本特性,即多样化和不可移动、耐用品、搬迁的货币成本、离开原有旧邻(学校、商店、朋友)和一些人在意的种族宗教因素后,强调指出住宅很特别,不是一般的商品。

爱德温·S·米尔斯也指出,住房在第三世界国家的福利事业与经济发展中是一个重要的部分。快速增长的房价、土地侵吞、非法再划分、反复拆建、缺少基本物业管理服务、过度拥挤都使得住房问题面临挑战。鉴于此,城市住房市场上的政府干预非常普遍,其形式不仅包括对私有活动的管理,而且包括对基础实施甚至在住房上的投资调控。[3]

在概览了一些代表性专家关于城市化中的住房相关理论和政策阐述后,我们还需要认识到,住房的确是人类最基本的物质需要,然而在世界上没有哪一个国家对住房的需要能和它的供给始终达到令人满意的均衡。根据伯恩斯Burns和格里伯勒Grebler(1997年)的理论,存在四种基本的不均衡形式:(1)静态不均衡。是指在一个地理区域(如一个国家)里住房的数量和家庭的数量之间的总体上不均衡。(2)动态不均衡。是指和需要相联系的房地产供应量上的过剩或短缺量化程度总是随时间而不断变化的。(3)空间不均衡,是指在一个国家、地区或城市内部不同区域之间的短缺或过剩分布上的不均衡。(4)质量不均衡。是指“一些家庭住宿条件可能低于社会大多数人可接受的标准”(Doling,1997:9)。在几乎所有发达国家,政府试图通过介入社会住房市场或通过修改现行政策的漏洞,或同时采取前述两种措施以达到减少住房市场的不均衡。住房难题破解最为成功的城市国家新加坡,土地开发的决策权高度则集中于政府,并不仅仅考虑市场上的住房供应因素。

世界银行也对与城市化发展相关的住房问题有所阐述。世界银行的估计表明,在低收入发展中国家,每一单位住房新建成的同时,又有九户新的家庭产生,因而,住房供应数量和质量上的缺乏由于人口增长和大规模的乡村人口向城市的迁移而加剧了,并导致过分拥挤、肮脏和威胁生命健康的不卫生状况等等。当然,这种数据比例可能有所夸张。不过,对国内城镇化发展进程中,一度出现的转移入城农户[4]的居住民生问题尤为凸显的情况来说,此表述似乎并不显得那么夸张。

2.2 住房供给模式[5]

在发达的资本主义国家,有三种成型的住房供给模式(DoLing,1997):(1)西欧模式。政府帮助发展公共住房,引入可用于替代自由市场的“非盈利”住房供给。(2)美国模式。(3)日本模式。由于迅速增长的城市人口的住房需要大部分通过私人部门建设来满足,然而,政府已看到建造低租金房给那些低收入者的必要性,于是在1945—1985年间,政府通过规划为低收入者提供260万套有财政补贴的住房。

在大部分新兴工业化国家和全部的发展中国家,存在—种总体上独立的模式。大部分的人没有能力购买已专业查勘或建造的住房(Potter,1992)。这些国家至少有一半的城市居民住在低标准的住房里,比如说近年来,这一比例在亚的斯亚贝巴是90%,在卡萨布兰卡是70%,在加拉加斯是61%,在波哥大和墨西哥城则是 60%(Potter和 Lloyd—Evans,1998)。

2.3 住房供应政策体系

凯默尼Kemeny(1981年,1992年,1995年)按住房供给政策,将不同类型的城市化地区区分为“住房拥有制”社会和“费用出租制”社会。前者包括澳大利亚、加拿大、新西兰、英国和美国,后者包括奥地利、德国、荷兰、瑞典和瑞士。他认为在偏好私有社会结构和偏好集体社会结构的国家之间已经有明显的分别。

巴罗和邓肯(1994年)紧随着爱丝宾—安德森(Esping—Andersen)对福利国家社会制度进行分析而提出三种基本的住房供给政策体系:自由政策体系,包括爱尔兰、英国、美国、澳大利亚和新西兰;团体政策体系,主要包括奥地利、法国、意大利和德国;社会民主政策体系,包括丹麦、荷兰、挪威和瑞典。

在谈到发展中国家的住房供应时,出现“住房援助”这一概念与现象,在新兴工业化和发展中国家,私人金融机构由于低投资回报率和缺乏安全保障,不愿且不能提供长期信息贷款以发展城市居民购买住房,而政府通常缺乏足够的资源以提供大规模的公共住房来满足低收人家庭的需要。与此同时,在许多发展中国家有相当比例的城市贫困人口,觉得这样的住房超出了他们的财富支撑范围。

众所周知,东南亚乃至世界最成功的公共住房方案,可能非城市国家新加坡莫属。这个方案包括把所有的公共住房卖给房客,这是国家推动和发起的,它和政府的财政计划和储备系统息息相关,并已大大减轻了政府为发展住房和物业管理而负的债务。同时,新政府已经能够腾出手来解决与贫困和城市住房不太相关的卫生和环境问题,并已采取有效的措施。另外,泰国的贫民窟改造方案,也由国家住房机构实施,同样属于成功的范例。

2.4 住房与城市化进程关系

住房和城市化发展之间的关系已成为许多研究的焦点。住房和医疗是紧密相连的,这早已被人们所认同,然而我们还有必要考虑这种关系的性质及其对城市环境的影响。很显然,如果政策制定者只是把注意力放在住房供给的成本上,则住房供给中的社会效益,如更好的卫生水平和环境标准,则有被忽视的危险。正如欧洲的许多国家一样,美国在二战期间被迫终止了住房修建,从而导致战后住房大量短缺,原有住房急需维修。作为建立“伟大社会”精神的一部分,联邦政府意欲确保每一位美国公民拥有一套舒适的住房,因此,1968年的《住房条例》作出规定,计划修建或修复2600万套住房,其中600万套用于低收入或中低收入家庭;并且作为提供公共住房的选择方式,政府提供购房成本中80%的抵押担保金和补助,来扩大不富裕者的住房拥有(Macionis和Parrillo,1998)。但令人懊恼的是,对住房所有权的大量需求提高了住房价格,并使投机商从中获益,而许多家庭在购买住房时,并没有能力负担继续维持的费用,从而成为取消抵押品赎回权的受害者。

从该部分理论回溯与分析至少可以得出如下需要强调的结论:农用地的升值在于工商用地、房地产开发;在城市化进程中,可以对部分转移土地实行滚动开发,以取得货币收入而占补先期的“货币投入”;为积极稳健地保证城市化的质量,解决进城农户的基本公共住房应由政府体系实施有效的提供。

3 公共服务实施与交通通勤领域城市化基本理论问题

3.1 公共服务实施体系及其供给的资金瓶颈

狭义的公共服务实施包括交通、市政、消除污染的环境实施,广义的则包括教育、医疗等。公共服务实施绝大多数是公共产品或准公共产品,由公共投资建设,有特定用途,实现特定的目标,包括战略性的社会目标。

在城市化不断推进的过程中,迅速增长的大规模人口向城市体系聚集,这就对城市基础设施产生巨大的压力。另外,人口膨胀所产生的污染经常影响城市社会经济活动,在一定程度上也降低城市生活水平,从而产生对公共服务实施体系扩容的必然性需求。

当然,在城市化进程中,在公共服务实施体系的建设运营上,中西方国家都遭遇过资金瓶颈的问题。

3.2 运输半径与城市半径

运输半径的大小,决定了城市半径的幅度和城市居民的活动范围。虽然通讯与信息技术的进步带来了“电子宿舍”①,将人们交流的距离大大缩短了,但是,面对面的感情交流与接触始终被作为高级动物的人所青睐,所以其对快速通勤的现代交通体系的需求欲望,也丝毫不减。快速的现代化交通体系是成熟城市的吸引力与“光明形象”的重要标志之一。交通的这种地位,在城市化发展的各个阶段从来都没有削弱过。先进的交通实施,是降低城市拥挤,实现城市经济效率与扩大通勤半径的物质基础。交通区位往往是作为城市诞生的重要条件,现代交通体系的完善则强化了这种区位优势,从生产生活等各方面的便利性,为城市经济增长、城市竞争力提高和城市化的深化,夯实坚固基础,提供强大动力。

城市病与都市圈的构建也对立体化交通提出更高要求。从交通工具的效率比较可以发现,城市的市内地铁、城际铁路以及大公交战略模式选择,都备受世界各国城市青睐。通勤半径与城市半径的一致性,使得地铁、公交在大都市圈的构建中发挥了很大的作用。就城市化所需的通勤承载力而言,加强铁路的建设和实施大公交战略无疑重中之重,发展中国家“首堵”现象②的滋生蔓延,更加凸显了实施这个战略的紧迫性。

此外,还有几个相关的理论要点需要简要交代。

3.2.1 公路使用费

交通拥挤几乎总是发生在城市繁华地段,以一天上下班高峰的那段时间为甚。高峰时的交通拥挤更多地是由于汽车数量,而不是由于上下班的人数造成的,发展中国家的情况更是如此。经济学家所面临的问题是如何使车流减少到从社会角度考虑来看最为合理的水平上。传统方法上,经济学家提倡用征收“公路使用费”的办法使交通拥挤的外在因素内在化,这个措施相当于对造成交通拥挤的每个驾车者实行“征税”。③

3.2.2 城市道路的投资与交通运输政策④

城市特别是大城市的道路常常是超负荷的,解决交通拥挤的另一个常用办法是扩大道路投资以增加运输空间。发展中国家低收入的人口比例很高,因而对这些国家的大部分城市政府来说,以充裕的运输财政拨款形式支持公共交通承载能力的扩大从而满足不断膨胀的车流,是非常必要的。

勃格提出,在城市生命周期的早期阶段,距离市中心50—100公里的卫星城镇会从分散中受益。现实中与这个理论描述相对应的现象则表现为:私人轿车拥有率不断增加,越来越多的家庭到郊区居住,从而享受郊区低密度的住房与安静的环境,同时又保持着与城市的密切联系。

解决道路拥挤的另一个思维需要依赖交通战略体系的构建,这牵涉到运输政策的科学化问题。城市公共交通系统主要包括公共汽车、电车、轻轨与地铁等, 城市交通的战略经历了一个与城市发展生命周期相适应的动态调整过程,但是降低社会出行成本,提高社会总体出行效率的交通原则是交通战略永恒的主题。

一个引人注目的现象是,发展中国家的大城市增长速度远大于发达国家城市。在过去的65年里,发展中国家的城市人口翻了10翻,从1920年的1亿增长到1985年的10亿。尽管发展中国家的城市交通支出占它们每年总支出的15%一25%,但是供给能力和有效管理能力必须增加75%以上才能够维持现在的服务水平(其实短缺也很严重)(Khisty,1993)。发展中国家城市拥挤的主要原因是很高比例的步行人和自行车的混合交通,而这些国家的道路网络有限。许多国家的城市使用混合交通,一些城市没有区域管理政策。例如,在曼谷城及其附近的三个省份的小汽车数目在1989年已经达到56万辆,而在1997年和2006年分别会达到1989年的22.1倍和3.7倍(Miyamo和Udomsri,1994)。

通过上述分析可知,城市公共交通政策集中地体现在:交通计划和管理者不仅应该对资金投入给予足够的关注,也要运用这些资金努力构建适合本国国情的交通战略体系。在确定交通服务总成本的基础上,应努力寻求在多样化的交通公共实施之间分担这些成本,并且,应该开发适合于该国的交通工具。这两个方面的努力将有效地扩大运输半径,相应地,城市半径也得到拓展,以满足城市化中不断膨胀的人口所带来的交通需求。

3.3 城市化中的铁路与大公交

世界城市化发展史表明,城市化的车轮是在铁路建设浪潮中滚滚向前的。⑤

广义的铁路,既包括城市地铁、轻轨,也包括城际间的铁路。就地铁来说,世界上第一条地铁于1863年在伦敦开通,地铁的诞生使伦敦同时具备了便捷快速的立体交通网络优势、优良的港口区位优势和现代化的金融服务优势,从此,伦敦这个16世纪末的欧洲贸易中心成为名副其实的世界最大的经济中心城市。世界上第一条地下铁道的诞生,也为人口密集的大都市如何发展公共交通取得了宝贵的经验;特别1879年电力驱动机车的研究成功,使地下客运环境和服务条件得到了空前的改善,地铁建设显示出强大的生命力。此后,英国的格拉斯哥、美国的纽约和波士顿、匈牙利的布达佩斯、奥地利的维也纳以及法国的巴黎先后建成了地下铁道,地铁实现了电气化后,其运行效率几乎每年都有新进展。目前,伦敦地铁线路总长度约410km(地下隧道171km),共设置车站275座,地铁车辆保有量总数约4139辆,年客运总量已突破8亿人次。

随着城市规模的扩大与城市人口不断增加,美国纽约也于1867年建成了第一条地铁,现在的纽约已发展成为世界上地铁线路最多、里程最长的一座城市,地铁线路总长度约421km,其中地下隧道258km,共设置车站476座,地铁车辆保有总数约6561辆,年客运总量已突破10亿人次。

法国巴黎也是最早修建地铁的城市之一,但比英国要晚37年。为举办“凡尔赛展览会”而修建的巴黎第一条地下铁道,从巴士底通往马约门,全长约10km,它为巴黎地铁网络的不断发展和完善打下了基础。时至今日,巴黎市区已拥有地铁线路15条,其中2条为环线,有4条地铁采用橡胶轮体系的VAL车辆,地铁线路总长度约201.4km,地下隧道约占175km,共设置车站370座,车辆保有总数约3472辆,年客运量总数也已突破12亿人次。非但如此,巴黎的地区快速地铁(RER)非常发达,运营线路共有363km,其中114km与地铁共线,249km为城市快速铁路SNCF,RER的年客运量约4亿人次。

在进入20世纪的最初24年里(1900年至1924年),在欧洲和美洲又有9座大城市相继修建了地下铁道,如德国的柏林、汉堡、美国的费城以及西班牙的马德里等。柏林的第一条地铁则开通于1902年,发展至今,市区地铁已四通八达,有的线路已采用自动化运行技术。目前,柏林已有9条地铁线路,线路总长度约142km(其中地下隧道约占104km),共设置车站166座,车辆保有量约2410辆,年客运总量约6.6亿人次。

1925年至1949年,其间经历了第二次世界大战,许多国家因疲惫于自身的安危,地铁建设处于低潮,但是日本的东京、大阪,苏联的莫斯科等少数城市却在此期间修建了地铁。

日本东京的第一条地铁线路于1927年建成通车。虽然日本的地铁也是效法欧洲技术建设而成的,但他们在修建地铁的同时,着重开发主要车站及其邻近的公众聚集场所,这些场所能促进地下商业中心的建设,而且与地下车站连成一片,使地铁这一公益性基础设施获得了新的活力,取得了较好的经济效益和社会效益。1996年,东京地铁已拥有12条地铁线路,线路总长度约为237km,共设置车站196座,车辆保有总数约2450辆,年客运总量已突破25亿人次,是当今世界上地铁客运量最大的城市之一。

1932年,莫斯科的第一条地铁开始动工,线路全长约11.6km,共设置车站13座,到1935年5月建成通车并运营。其建设速度之快,在当时是空前的。以后,莫斯科的地铁建设就一直没有中断过,即使在第二次世界大战期间也没有停顿。发展至今,莫斯科已拥有地铁线路9条,线路总长度约244km,地铁车站总数为150座。莫斯科地铁系统的建筑风格和客运效率是举世闻名的,每个车站都是由著名的建筑师设计,并配有许多雕塑作品,艺术水平较高,使旅行者有身临宫殿之感。而所有地铁终点站都与公共汽车、无轨电车和轻轨系统相衔接,有几个车站还与铁路火车站相连接,为旅客提供了方便的换乘条件。目前,莫斯科地铁系统保有车辆总数约3200辆,年客运量已突破26亿人次。

在1950年至1974年的24年间,世界上地铁建设蓬勃发展,而发达国家的城市化率达到50%,普遍进入稳定发展阶段,愈加发达的地铁实施为城市化向成熟阶段推进创造了便捷的通勤条件。在此期间,加拿大的多伦多、蒙特利尔,意大利的罗马、米兰,美国的费城、旧金山,前苏联的列宁格勒、基辅,日本的名古屋、横滨,韩国的首尔都修建了地铁。

国内,中国北京的第一条地铁于1969年10月建成通车,线路长度为23.6km;第二条环线又于1984年9月建成通车,全长19.9km。截止1992年10月西单站建成通车,北京保持正常运营的地铁线路共长43.5km,年客运量已突破5亿人次,与建成初期1971年的年客运量828万人次相比,运量增长已超过了65倍,其客运量占全市公共交通总运量的比重已由当初的8%增长到15%强。2000年6月28日复八线全线贯通并投入运营,至此北京地铁线路总长达55.5km,设车站41座,保有车辆总数近600辆。复八线投入运营后,地铁客运量增加了8%。⑥

与世界性大城市地铁设施状况对比可以发现,无论在总量和人均拥有量上,北京地铁设施的水平在相当一段时期都显得落后。不过,近年来北京为建设世界城市及其相应的京津冀一体化大都市圈,市内地铁和城际快速铁路网络,成倍地扩张,有效地担负了新型城镇化战略实施过程中巨量人流、物流的运输需求,也加速推动了京津发展轴下的中心城市与周边卫星城之间的紧密联系。

从上述世界地铁建设的发展概况可以看出,在20世纪50年代至90年代之间,世界范围内的城市地下铁道有了迅速发展,而此阶段的城市化进程也相应地加快,无论是发达国家的城市化从基本完成进入成熟阶段,还是发展中国家的城市化从加速阶段进入到基本完成阶段,都出现庞大的农村人口转移进城后对城市交通的巨大压力,而地铁的迅速发展则为这一难题的解决提供了有效的通勤支持。

还要看到,在城市化快速发展时期,小汽车激增与城市街道有限通行能力之间的矛盾也日益突出,在城市半径不断扩大的现实背景下,如何以最有效而快速的方式来输送城市大量的乘客?建造现代化地下铁道系统,为缓解发展中国家城市化中普遍存在的“首堵”现象,提供了明确的交通战略导向。当然,中国有些城市的地质状况不适合发展地铁,在这种情况下,可通过其它适宜的公共交通工具来弥补这种缺陷,如因地置宜地构建促进城市化的大公交体系。

4 城市病与逆城市化

城市病和逆城市化范畴,是城市化基本理论体系中的一个热点和重点部分。

第二次世界大战后所兴起的城市建设和城市经济发展的浪潮,既带来了现代化和社会进步的一面,也造成了一些意料不到的负面后果,其中一个主要问题就是“城市病”。

从经济学视角来看,城市病的产生既与城市自身的特质有关⑦,也与对城市公共实施建设与运营的投入不足紧密有关。这就是说,当城市公共实施对人口经济社会活动的承载力超过极限状态,势必产生“城市病” 。古典社会学家指出,城市生活方式的特点体现在人口密集、居住密集、异质性强、传统的道德约束力较弱,因而相对于农村,越轨、失业、贫困、环境恶化、住房与交通拥挤状况更加突出。

当然,“城市病”也与该国或某一地区工业化发展的阶段与经济增长方式相关。如近年来,中国许多大城市经济进入重化工业化阶段,数以亿计的居民消费重心由“衣食”转向“住、行”,因而钢铁、石化、建材、汽车和房地产相继成为许多城市经济的主导行业,而这些传统的重化工业多为高耗能行业,很容易对城市环境构成危害,这客观上诱导了城市病的滋生,并加重了其在全国的蔓延。城市病并不只是大城市才有,中小城市如果公共服务设施短缺,承载力低下,规划不科学或布局不合理,也同样会产生多种形式的城市病⑧,从而对城市经济社会的可持续发展带来十分不利的影响。

“城市病”对城市化发展的负面影响至少体现在:在“城市病”产生后如果不能采取有效的对策加以遏制,必然造成其加剧并大规模蔓延,就城市化的发展而言,其所带来的直接后果就是城市人口郊区化;在城市化发展水平低的发展中国家,还可能形成人口回流农村,造成大规模的逆城市化,影响城市化的健康发展和城市现代化进程;城市病的蔓延也降低了人们对大城市的向往欲望,这也许是城市化理论研究及其推进在某些发展中国家一度受到冷淡的一个现实原因。

5 城市化中的货币支持基本理论

上述已经对城市化中的资金瓶颈问题从政府和市场的角度,进行了如何突破资金瓶颈的分析。特别是城市的公共服务实施建设以及对进城农户的生活保障与就业,无疑主要依赖宏观调控体系提供的资金支持来加以解决。

西方城市化发展进程中的货币金融支持,主要是从政策性金融工具和商业性工具视角展开分析的。例如,对城市化中交通通勤能力的改善,巴顿认为:交通计划和管理者必须对资金给以足够的关注;应当确认提供交通服务的总成本,应努力在适当的使用者之间分配这些成本;应该积极探索私人参与提供交通改善资金的可能性;一个有效的交通管理方案必须包括对城市交通道路、铁路、公共车辆和其他实物适当的维修和维护计划;为确保职业人员在其中的作用,必须进行交通工程和管理方面的教育与培训。⑨

国内,学者张敦富对城市发展的资金支持从公共财政角度进行了分析。如落实产业发展规划,支持支柱产业、瓶颈产业及基础实施建设,其资金来源的具体形式包括财政投资、专项资金、税收减免与返还、财政担保与发行城市建设公共债券,政府采购则主要从产业发展的起初市场培育角度加以扶持。在为城市基础实施建设进行市场性融资方面,作者还谈到利用城市的有形与无形资产有效经营,发展产业投资基金,为城市发展积聚大量财力。通过土地置换、广告权出让、土地开发经营权转让、BOT(建设-经营-转让)、项目抵押贷款等为城市基础实施建设进行市场性融资,以及通过改善投资环境和对外贸易合作,吸引外来产业投资。[6]

6 结语

理论是实践的先导,也服务并担负指导实践的功能,城市化发展领域的逻辑亦然。通过对与城市化发展相关的基本理论(包括基础理论和政策型理论)的回顾分析,将使我们获得城市化的持续健康发展,需要哪些基本的理论来指导,也使我们对中外城市化发展进程中出现的关键范畴的诸多相关现象,有了深层的洞察、领悟和把握,特别是有助于我们深刻而坚定地认识到:走好当前中国新型城镇化道路,在坚持有效发挥“政市两手”互动的根本准则下,政府体系需要在依法科学地制定综合规划,以及住房、土地、交通等专项规划,依法实施经济事务宏观调控,依法实施政治事务、社会保障、科技文化、教育培训、生态环境等领域的宏观调控的基础上,才能有效释放以人为核心的新型城镇化的调结构、稳增长、促发展、惠民生的最大的红利效应,进而使大国新型城镇化的大战略演变为有力地促进城乡统筹发展,乃至小康社会全面建成的更宏大的战略工程。

(注:感谢南昌大学经济管理学院2014级研究生齐亚丽同学帮助搜集了文献。)

注释:

①一种认为乡村经济繁荣后,农民用计算机等通讯产品和互联网技术与城市实现了无距离连接,因而村宅成为所谓的电子宿舍。

②“首堵”一词最初是指首都出现的交通拥挤现象,主要是由于城市化中过多的暂住人口与城市公共基础实施短缺的矛盾而导致,后来也泛指大城市中城市公共实施承载力不堪重负的现象。解决这个问题需要大公交交通管理体系的建立。政府还要依法科学规划,着眼于长远的承载能力建设交通实施,避免反复的无计划的“开膛破肚”;再者,城市的规模与边界原理表明,在中国应设置目标城市,有序引导转移农户进入规模适度的目标城市,以避免城市人口超载。

③参考K.J.巴顿《城市经济学:理论和政策》,商务印书馆,1984年6月第1版,中译本序第122页,上海社会科学院部门经济研究所城市经济研究室译,并结合中国交通实际情况予以分析。

④同上,本部分内容参考该书的127页-131页,通过比较提出发展中国家拓展交通半径,从而扩大城市半径的政策。

⑤关于这一点,在世界主要发达国家和新兴工业化国家的城市化历程中,可以找到有说服力的历史事实。在美国与英国的城市化进入加速阶段后,发达的城际铁路网将各个区域紧紧联系在一起,而快捷的市内地铁,则提高了城市中心地带与郊区居民点的通勤效率,有力地促进了城市化,与其说是交通现代化促进了城市化,不如说是铁路现代化促进了城市化。目前中国城际铁路与大城市地铁的发展状况,还不能支撑城市化的加速推进。一个简单的常识就是,五一、国庆和春节期间的火车票难买,这已持续多年,虽然铁路已数次提速,但是仍然没有彻底摆脱运输困境。

⑥参考《城市轨道交通》,《环球瞭望》[J],2005(1)。

⑦古典社会学家指出,城市生活方式的特点体现在人口密集、居住密集、异质性强、传统的道德约束力较弱,因而相对于农村,越轨、失业、贫困、环境恶化、住房与交通拥挤状况更加突出。

⑧这些多种形式的城市病表现可以分解为两个方面:(1)社会表现:越轨、犯罪以及公共卫生、环境恶化;经济表现:失业、贫困、住房与交通拥挤。这些状况的改善,往往依赖于城市政府的治理能力。转型期中国城市的社会问题:流动人口多与暂住证管理的两难问题,征地拆迁的反复,老龄化。政府的经济事务宏观调控与社会公共事务管理能力如何,将影响到城市发展和城市化的深化。也参见马先标,《城市化稳健快速推进的战略模式构建——一个制度分析范式下的解读》,《社会科学战线》,2009年第11期。

⑨参见K.J.巴顿《城市经济学:理论和政策》,商务印书馆,1984年6月第1版,中译本第八章节有关分析,上海社会科学院部门经济研究所城市经济研究室译。

[1]爱德温.S.米尔斯.区域和城市经济学手册(2)[M].郝寿义,等,译.北京:经济科学出版社,2003:12.

[2]保罗·贝尔琴,戴维·艾萨克,吉恩·陈.全球视角中的城市经济[M].刘书瀚,孙钰,译.长春:吉林人民出版社,2003:367.

[3]爱德温.S.米尔斯.区域和城市经济学手册(2)[M].郝寿义,等,译.北京:经济科学出版社,2003:476.

[4]马先标.稳健快速推进城镇化中的农村富余人口转移[J].经济社会体制比较,2010(5).

[5]保罗·贝尔琴,戴维·艾萨克,吉恩·陈.全球视角中的城市经济[M].刘书瀚,孙钰,译.长春:吉林人民出版社,2003:117-129.

[6]张敦富.城市经济学原理[M].北京:中国轻工业出版社,2005:484-485.

责任编辑:王凌宇

Some basic theoretical problems, such as Land,housing development,public service facility and commuting,urban disease and counter-urbanization, including money support problem,are retrospected and commented on the whole in this paper. Thereby,theoretical support is provided basically to some degree to serving the construction of policy systems during China New-type Urbanization process. In the end of this paper, the efficient interaction between the government and the market (so-called “two hands” ) is emphasized as the basis, together with the overall plan , special plans and macroregulation by the government abiding by laws scientifically, which has more significance to release functions of New-type Urbanization.

urbanization basic theory ; land and housing problem ; public service facility and commuting ; urban disease and counter-urbanization ; money support problem ; overall retrospect and comment

C912

A

1674-4144(2017)-03-04(10)

马先标,南昌大学经济管理学院教授,南开大学政治学博士后、经济学博士。