探地雷达在高速公路岩溶路基勘察中的应用分析

2017-07-20

(贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 贵州贵阳 550001)

探地雷达在高速公路岩溶路基勘察中的应用分析

李明智 胡成江 龙 斌

(贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 贵州贵阳 550001)

岩溶是高速公路修建中常见的地质问题,探测出岩溶的深度与位置是防范岩溶危害的前提。探地雷达是一种高效、高分辨率的物探方法,本文以贵遵高速扩容工程为例,论述探地雷达在可溶岩挖方路基勘察的应用,为后续工作提供参考,得到结论如下:雷达能较为有效的探测出岩体破碎、裂隙与溶洞发育范围与埋深。

探地雷达;岩溶;路基

岩溶地区在我国分布广泛,总面积约占我国国土面积的三分之一。碳酸盐在水的侵蚀下,常形成裂隙、溶洞,造成诸如矿坑突水、隧道涌水、隧道泥石流和岩溶塌陷等地质问题。贵州地区碳酸盐岩覆盖达80%[1],是高速公路修建过程中一种最为常见的地质问题,探测出岩溶的发育范围与埋深,是防止岩溶危害的重点与难点。

探地雷达(GPR),又名地质雷达,它是通过向探测目标体下方发射高频电磁波束(106~109HZ),并接收来自地下介质界面的反射波,依据地下不同介质的电磁性质差异,探测地下介质分布的地球物理勘探技术,具有高效、高精度等优点[2]。若路基下方无异常时,雷达同相轴与波场能量均较连续,稳定;当路基下方存在溶洞或裂隙、破碎时,无论溶洞或裂隙是否含有填充物,其介电常数均与完整的围岩均有较大的差异,在异常界面会引起较强的反射波,通过分析反射波的同相轴、形态、频率等特征,即可了解地下异常情况[3,4]。

1 工区地质与地球物理情况

1.1区域地质情况

场区属扬子准台地-黔北台隆-遵义断拱-凤岗北北东向构造变形区。场区无大型构造通过,岩层单斜产出,岩层综合产状109°∠11°。

场区岩体节理裂隙发育,节理主要有J1:125°∠75°,J2:224°∠62°两组,节理间距200~400mm,内部无充填物。中风化层内节理面较为平滑,多呈闭合状;强风化层中节理裂隙多呈张开状,局部见粘土及碎石充填,无胶结,结合差,岩体被节理裂隙切割成块状、碎块状。

1.2地球物理条件

场区为挖方路基,路基平整,无覆盖层,基岩为寒武系上中统娄山关群白云岩。

根据测区野外岩土体主要物理量测量结果,测区主要岩土层的相关地球物理参数如表1。由表1可以看出:当溶洞、裂隙、破碎带无填充时,基岩与空气的介电常数差异引起的电磁波反射率约为48%;当溶洞、裂隙、破碎带填充了泥土时,受含水量的不同,泥土的介电常数有较大的波动,贵州地区降水丰富,泥土含水量较高,电磁波在界面上反射率往往也在30%以上。因此,地下异常对于电磁波而言是强反射界面,这为我们通过研究反射电磁波的特征获得溶洞的信息提供了物理条件。

表1 场区岩土体介电常数表

2 探地雷达法基本原理

地质雷达是利用超高频脉冲电磁(106~109Hz)波探测介质分布的一种地球物理勘探仪器。它由发射天线、接收天线、信号接收系统和处理系统等组成。发射天线向目标物体内发射高频电磁波,当电磁波到达检测体中两种不同介质分界面时(如岩层界面、溶洞等),由于上下介质的介电常数不同而使电磁波发生发射和透射,且入射波、反射波和透射波的传播规律遵循反射定律和透射定律。电磁波在介质界面产生反射就是因为两侧介质的介电常数不同,差异越大反射信号越强烈,反之反射信号越弱[5,6]。地质雷达波传播示意图如图1所示。

反射信号的强度R用下式表示:

图1 探地雷达波传播示意图

反射回的电磁波由接收天线所接收并传送到主机放大和初步处理,最后信号存储在计算机中,作为野外采集的原始数据。然后在室内把野外采集的原始数据通过滤波等相应的处理,得到雷达时间剖面图,通过波速校正,可以转换为深度剖面。最后根据波形特征分析存在的缺陷和目标物的类型。

检测深度h按下式计算:

其中v为波速(cm/ns),t为双程时间(ns)。电磁脉冲波旅行的行程方程为:

其中,t为旅行时间;z为目标体的深度;x为收发距;v电磁波在介质中的传播速度。

电磁波在介质中的传播速度可以用下式表示:

3 数据采集与分析

3.1数据采集

雷达探测第一步为数据采集,采集到质量良好的数据是后续工作的基础。根据业主的深度要求以及工区环境干扰较多,本文采用200MHZ屏蔽天线,有效探测深度约6m左右。在兼顾效果与数据的前提下,触发方式采用时间触发,采样点数1024,测量时窗160ns,采集频率100KHz,保持匀速前进,间隔5m打标,将所有标记点使用gps-rtk采集坐标,即保证了异常位置定位的准确,又能获得大量的数据,便于分析。路面全宽约30m,测线间隔为2~3米,共布置了11条测线,分别命名为LD1~LD1’至LD11~LD11’,测线布置图见图2。

图2 雷达测线布置图

3.2数据处理

雷达数据受来自空中的和地下的随机或规则的干扰,加上地下介质对电磁波的吸收和反射导致深部信息不明显,信噪比较低,因此要对其进行适当的处理以压制各种干扰来提高雷达剖面的信噪比及分辨率。

本文的雷达数据处理主要分为以下几个步骤:

1) 飘移去除,去除天线和地面的耦合不一致或者仪器内部初至延迟的不稳定;

2) 零线设定,设置剖面的起始时间;

3) 信号增益,对深部信息进行放大,将深部信息与浅部信息进行能量均衡,增强弱信号的显示;

4) 背景去除,去除剖面的背景噪声;

5) 一维滤波,通过频谱分析,压制干扰信号;

6) 二维滤波,平滑数据,提高图像质量;

7) 希尔伯特变换,通过变换获得瞬时振幅,瞬时频率,瞬时相位,进一步分析异常。

雷达信号处理无固定的流程,以突出异常为主,处理方式多样,以上为本文的雷达图像处理步骤。

3.3成果分析

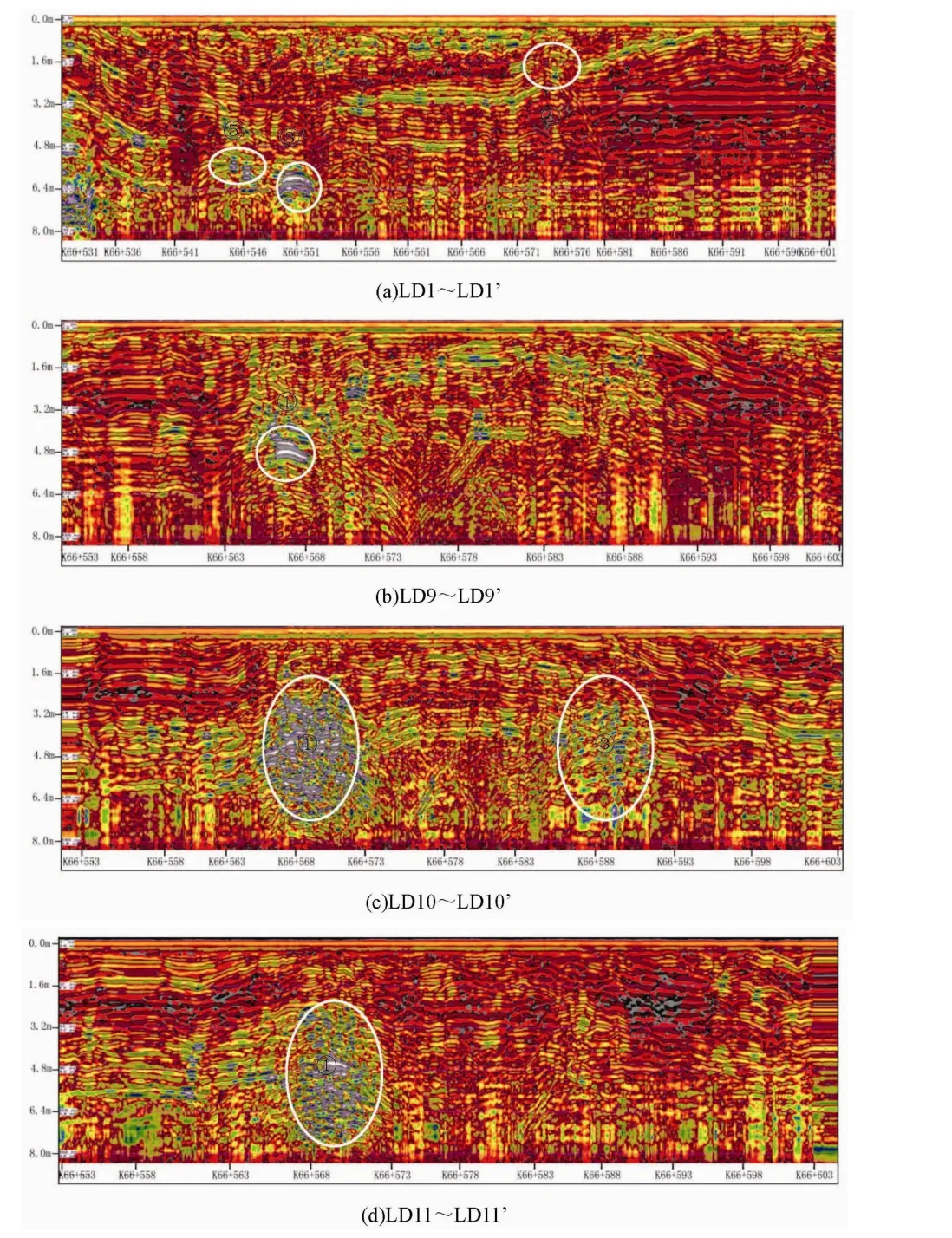

本次探测的工区岩性为白云岩,岩溶较为发育,为确保路基安全,现使用探地雷达探测路基下方岩溶发育情况,图3为本次探测的出现明显异常的雷达成果图。现将雷达成果解释如下:

LD1~LD1’线:如图3(a)所示,测线范围内存在三处异常,其中异常①位于异常1位于K66+543.5段左14m~K66+547段左14m,深约5.1~6.4m,异常呈弧形,反射能量较强,推测为裂隙反射引起;异常②位于K66+549段左14m~K66+552.5段左14m,顶面埋深约5.8m,异常呈弧形,反射能量强,存在多次反射,推测为小型空洞;异常③位于K66+572段左14m~K66+576段左14m,深约1.1~2.6,雷达同相轴出现上凸并断开迹象,推测此处存在岩溶裂隙发育。

LD9~LD9':测线范围内存在一处明显异常,位于K66+563段右9m~K66+568.5段右9m附近,顶面埋深约3.5m,出现弧形强反射,推测该位置存在溶洞。

LD10~LD10':测线范围内存在两处范围较大的异常,异常1位于K66+565段右11.5m~K66+574段右11.5m附近,深约1.4~7.4m,雷达波形同相轴杂乱,反射能量较强,推测为节理裂隙发育,岩体破碎;异常2位于K66+585段右11.5m~K66+592段右12m附近,深度约2.5~6.4m,异常呈弧形,能量较强,推测为岩溶裂隙发育,可能存在溶洞。

LD11~LD11':测线范围内存在一明显异常,位于K66+565.5段右14m~K66+574段右14m附近,深约2~7.4m,雷达同相轴散乱,推测为岩体破碎,裂隙发育,其中K66+569段深约4.4m存在弧形强反射,推测存在溶洞。

图3 雷达成果解释图

4 结论

本次物探工作通过使用探地雷达对白云岩地区挖方路基进行岩溶勘察,取得了良好的效果,得到结论如下:

(1)探地雷达对溶洞有较强的反应,由于空洞或填充溶洞介电常数与基岩存在较大的差异,溶洞界面通常会引起探地雷达数据出现弧形强反射,但由于多次反射的存在,探地雷达对溶底界面的探测尚需进一步的研究;

(2)裂隙发育、岩体破碎等现象会引起雷达同相轴散乱,同相轴不连续,反射能量较强等现象,通过这些现象能大致对岩体的完整性进行评价。

[1]邓晓红, 毕坤. 贵州省喀斯特地貌分布面积及分布特征分析[J].贵州地质, 2004, 21(3):191-193.

[2]白冰, 周健. 探地雷达测试技术发展概况及其应用现状[J]. 岩石力学与工程学报, 2001, 20(4):527-531.

[3]于海兵, 王少钦,王天亮. 探地雷达技术在探测墩下隐伏岩溶中的应用[J].石家庄铁道大学学报(自然科学版), 2007, 20(2):69-72.

[4]宋劲, 吴燕清, 胡运兵,等. 探地雷达探测隐伏岩溶的可行性与实例分析[J].河南理工大学学报(自然科学版), 2005, 24(5):355-360.

[5]曾昭发. 探地雷达原理与应用[M]. 电子工业出版社, 2010.

[6]粟毅, 黄春琳, 雷文太. 探地雷达理论与应用[M]. 科学出版社, 2006.

U416.1

B

1007-6344(2017)06-0046-02