基于PSR的合肥市土地生态安全评价

2017-07-18何如海孙鹏许典舟高采烈

何如海,孙鹏,许典舟,高采烈

(安徽农业大学经济管理学院,安徽合肥,230036)

基于PSR的合肥市土地生态安全评价

何如海,孙鹏,许典舟,高采烈

(安徽农业大学经济管理学院,安徽合肥,230036)

本文基于PSR模型,从土地生态环境压力层、土地生态环境状态层和土地生态环境响应层选取18个具有代表性的评价指标,建立合肥市土地生态安全评价指标体系,运用熵权法确定指标权重,最后通过综合指数法计算合肥市2011~2014年四个年份的土地生态安全综合指数。结果表明,2011~2012年合肥市土地生态安全状况处于较不安全状态;2013年合肥市土地生态安全状况处于临界安全状态;2014年合肥市土地生态安全状况处于较安全状态。2011~2014年期间合肥市土地生态安全呈上升趋势。

PSR;土地生态安全评价;熵权法;合肥市

随着城市化进程的加快,土地生态环境难以避免的遭到破坏,土地生态安全问题越来越受到人们的重视。土地生态安全主要是指地表上的各种有机物与无机物处在自身的安全范围内,不会因为外界条件的改变失去平衡,并且在上述条件的基础上满足人类正常的生产与生活需求[1]。

PSR模型概念最早是由联合国环境规划署(UNEP)和经济合作开发组织提出的,具有灵活性和涉及面广的特性,是生态安全指标体系构建过程中的重要方法之一[2]。PSR模型的基本理论框架是人类生产活动对生态环境施加了“压力”,导致生态环境“状态”的恶化,为减轻生态环境的恶化,人类从经济、社会以及政策等方面对生态环境做出“响应”[3]。土地生态安全评价为土地可持续利用提供了新的参考。城市化进程中土地生态难以避免的遭到破坏,所以对土地进行生态安全评价在城市化不断推进的过程中显得尤为必要。曹向欣、刘勇等学者运用土地持续利用的原理,从区域生态安全的角度对土地生态安全进行了评价研究[4-5]。张祥义等学者通过对河北省土地生态安全分区评价研究,得出河北省各地区土地生态安全状况的差异[6]。郭旭东等学者运用PSR模型对区域土地质量指标体系的构建及研究方向进行了探讨[7]。以上学者都是从区域的角度对土地生态安全进行横向评价,本文通过对合肥市土地生态安全状况按年份进行纵向评价,得出合肥市快速发展过程中的土地生态安全的波动情况,一方面是合肥市土地生态系统安全的需要,另一方面也为合肥更好的迈向长三角城市群副中心城市提供了一定的理论参考。

一、研究区概况

合肥市位于安徽省中部,地处长江以北、淮河以南,属于江淮丘陵地带,市区丘陵面积较小,主要分布在合肥市西部。合肥市土地资源类型主要包括耕地、林地、水域和草地。其中,2014年的耕地面积为56.17万公顷,占合肥市总土地面积的38.3%。合肥市南部有“五大淡水湖”之一的巢湖,北部有合肥市最大的水库董铺水库,截至2014年年底水资源总量为49.69亿立方米。2014年合肥市地区生产总值已经达到5180亿元,常住人口已经达到770万人,其中城镇常住人口达到532万人,城镇化率为69.11%。

二、研究方法与数据来源

(一)数据来源

本文的原始数据来源于《安徽省统计年鉴》(2011-2014),《合肥市统计年鉴》(2011-2014),合肥市统计局网站,在摘录、引用相关数据的同时,通过查阅大量的文献资料以及对比核查的方式,经过整理后得到原始数据。

(二)研究方法

1.合肥市土地生态安全评价指标体系的构建

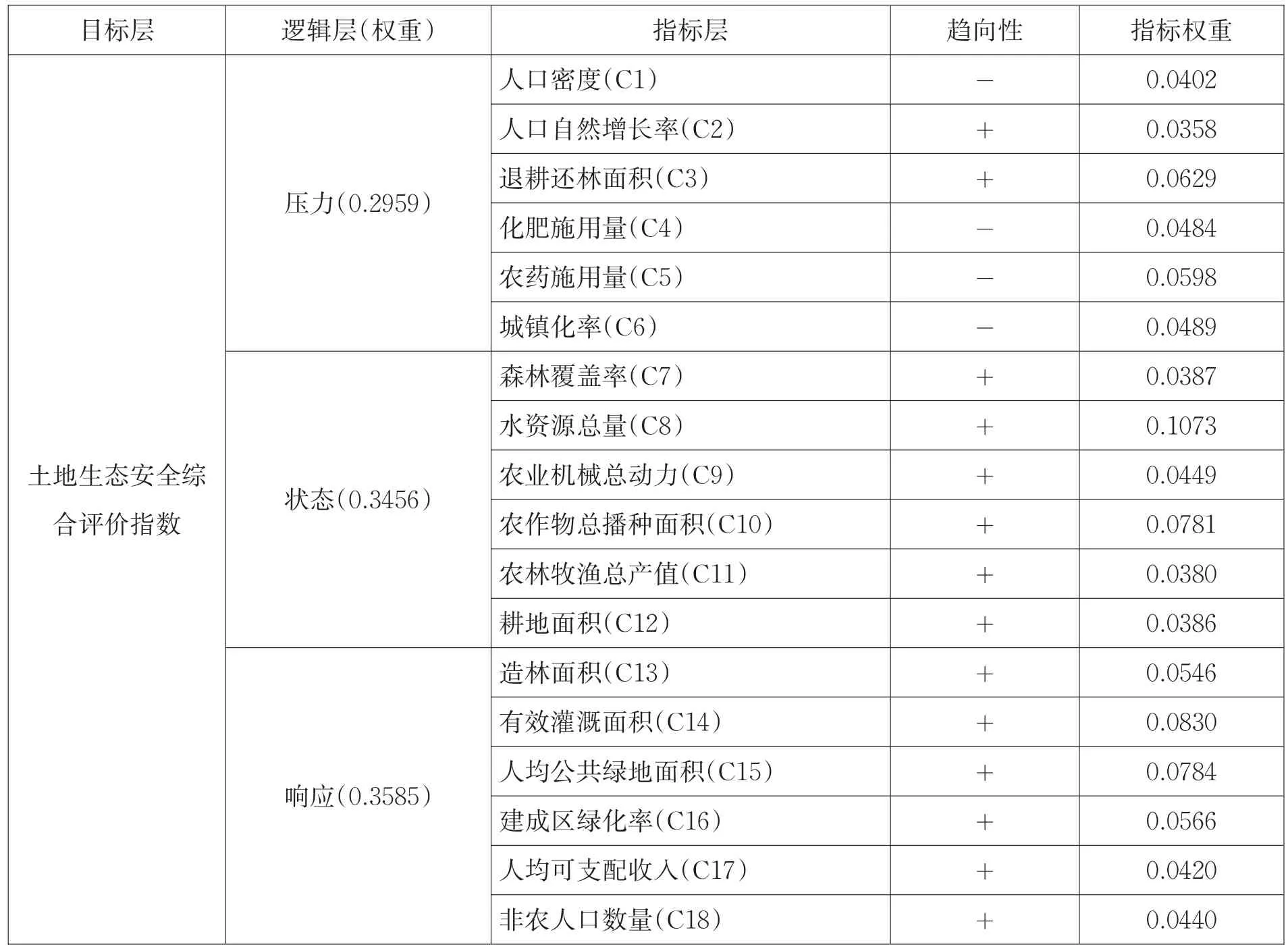

运用PSR模型对土地生态安全进行评价时,需要构建评价指标体系,确定各个评价指标的权重值,最后在上述步骤的基础上计算土地生态安全综合指数,根据计算结果确定土地生态安全现状。生态安全评价指标体系是对生态安全综合评价的定量考核依据。参考土地生态安全的相关文献[8],根据合肥市的土地资源现状以及社会经济发展状况,遵循科学性、代表性、简明性、适用性等原则,并且结合PSR模式将合肥市土地生态安全评价指标体系主要分为目标层、逻辑层、指标层。其中,指标层中选取了具有代表性的18个指标体系,见表1。表中“+”代表指标数值越大越好,相反“-”代表指标数值越小越好。

2.土地生态安全标准设定

目前,对于土地生态安全标准值的确定还处于发展研究阶段,通过参考其他学者的研究成果[9-10],并且综合各种影响因素将土地生态安全标准分为5个等级。如表2所示。

3.数据标准化

由于数据的单位不统一,所以在进行计算之前需要对数据进行标准化处理,对数据采取的标准化处理方法为最大离差法。计算后数据的指标单位、量纲和正负可能会有所区别,因此不能直接进行比较。方法如下:

表1 合肥市土地生态安全评价指标体系

对于正向指标:

公式中,yij为各个指标数据标准化后的数值;Xij为各个指标数据实际测量后的数值,Ximax和Ximin分别为某项指标数据i在评价年份中的最大值和最小值,j代表的是时间数列。经过标准化处理后的指标数据大小范围在0~1之间。0代表的是某一年的某一个指标数据与同一指标数据的其它年份相比处于更差的状态。1代表的是某一年的某一个指标数据与同一指标数据的其它年份相比处于更佳的状态。

4.确定权重与土地生态安全综合指数

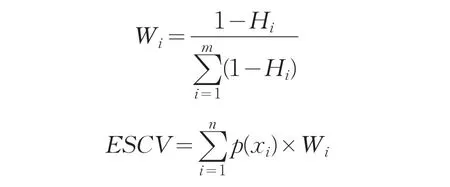

权重的高低直接关系到土地生态安全值的大小,因此权重的确定在土地生态安全评价的过程中起到非常重要的作用。本文所采用的确定权重的方法为熵权法。在权重确定的过程中要尽可能的避免主观因素的影响,熵权法是一种在客观因素的基础上确定权重的方法[11]。它主要是指在指标体系提供各种信息量的基础上,根据指标数据变化量的大小,排除对总体数据影响较小的指标,确定各个指标权重的方法,具体计算公式如下:

式中,ESCV是指土地生态安全综合值,n是评价指标的总个数,p(xi)是数据标准化后的数值,Wi指的是各个指标的权重,n=1,2,3,4,…,n。

三、结果与分析

(一)压力安全评价

由表3可以看出2011~2014年的压力安全综合指数分别为0.1827、0.1516、0.1818、0.0598。2011~2013年压力安全指数波动较为平稳,2013~2014年下降明显,由0.1818降到0.0598,降幅高达67%。从中可以得出,合肥市2011~2013年土地生态压力状况变化不明显,2014年土地生态压力状况出现恶化,人类活动对生态环境状况的负面影响有所增强。例如,合肥市2011~2014年的人口密度和人口自然增长率都是逐年上升的趋势。其中2014年的人口自然增长率为7%,与2013年相比增幅高达60%,而其他三个年份的人口自然增长率都在4%到5%之间,这是2014年生态压力指数下降较为明显的重要原因之一。2011~2014年间合肥市的退耕还林面积波动较大,与其它三个年份相比,2014年的退耕还林面积较小,仅为283hm2。化肥施用量在2012~2014年间也有小幅度的上升。2014年压力安全指数下降明显主要由上述状况综合的结果造成的。

表2 评价指标标准阈值

表3 合肥市生态安全评价结果

(二)状态安全评价

状态安全指数在2011~2014年间起伏较大。2011~2012年间状态安全指数为上升趋势,由2011年的0.1167上升到2012年的0.1659,增幅为42%。主要是因为2012年合肥市农业机械总动力和森林覆盖率相对于2011年有了显著的提高,农业机械化程度的提升使得耕地的产量提升,这也是土地生态安全状态提升的重要标志。2011~2014年四年间合肥市的森林覆盖率呈逐年上升的趋势,但是2012年的森林覆盖率相对于其他年份增幅显著,达到了20%。森林对环境状态的改善作用明显,森林覆盖率的显著提高是2012年状态指数增加的一个重要原因。2012~2013年状态安全指数开始下降,由2012年的0.1659下降到2013年的0.1009。原因只要是2013年的耕地面积有所减少,间接导致农作物播种面积的减少,使得状态安全指数有所下滑。2013~2014年间状态安全指数又开始上升,由2013年的0.1009上升到2014年的0.2601。原因主要是水资源总量的显著提升。前三个年份的水资源总量趋于平稳,2014年水资源总量由2013的29.44亿立方米增加到了49.69亿立方米。合肥市政府近几年对水库的建设与保护工作在水资源的保护上起到了关键作用。上述几个措施都很大程度的改善了合肥市的生态安全状态。

(三)响应安全评价

响应安全指数四年间上升明显,呈现出波动上升的趋势。2011~2012年两年间,合肥市土地生态安全的响应度较低,分别为0.0164和0.0592。2013~2014年两各年份的土地生态安全响应度较高,分别为0.0285和0.3108,主要原因是合肥市的造林面积和有效灌溉面积明显提高,生态环境的保护力度的加大使得生态安全的响应度有所提高。人均可支配收入和非农人口的数量也在2011~2014年逐年上升。人们收入水平提高的同时也会相应加大对环境保护的投入,且大量的非农人口的涌入促进了第三产业的发展,对生态环境的改善也起到了一定的作用。

(四)土地生态安全综合评价

综合对合肥市2011~2014年地生态安全进行评价得到四个年份的生态安全综合指数分别为0.3157、0.3768、0.5513、0.6307。从表2可以得出合肥市四年间的土地生态安全状况在不断好转。其中压力层的生态安全处于下降趋势,状态层和响应层的生态安全状态处于上升趋势。2013~2014年的土地生态安全响应度提升明显,而响应度对生态安全的贡献率最大,这是土地生态安全状态改善明显的原因之一。合肥近几年的快速发展与城市的迅速扩张使得城市生态环境的压力不断增大,生态安全指数并没有因此出现较大的下降,不仅仅是因为巢湖市的划入,也与生态文明建设的大力推进有很大关系。从2012年“大力推进生态文明建设”战略决策的提出到2015年增强生态文明建设首度被写入国家五年规划,合肥市近几年的生态文明建设取得了不小的进展。用制度创新的方式推进巢湖治理,以及政府对每年植树造林活动的高端重视,都对生态的改善起到了不容忽视的作用。

四、结论与思考

(一)结论

根据评价结果得出,合肥市2011~2014年的土地生态安全状况分别为较不安全状态、临界安全状态、较安全状态,土地生态安全状况正在逐年改善,并且呈加速趋势;2011年合肥市行政区划的调整对合肥市的土地生态安全状况起到了良好的改善作用,尤其是巢湖市的划入,对土地生态环境的改善作用显著;生态环境的状态与人类对环境的响应是土地生态安全的两个重要影响因素,土地生态安全的主要压力来自于人口的快速增长以及大量的人口向城市迁移。

(二)思考

虽然合肥市近几年的土地生态安全状况趋于好转,但是还处于临界安全状态附近,还有很大的上升空间。合肥市的扩张是城市发展的必然结果,但是在发展的过程中生态环境的保护不应落下。人们对生态环境的压力不断增加,应该适当的控制压力,提高响应度,同时维持生态现状,才能有效的改善土地生态安全状况。因此,在今后的土地生态安全研究方向上,土地生态安全预警和生态环境的响应将会变得越来越重要。

本文通过PSR模型计算得出合肥市的土地生态安全状况,与实际情况较为符合。PSR模型简单易懂,在指标的选取上还存在一定的局限性,还没有统一的标准,对评价结果的精准性有一定的影,这是本研究的不足之处。

[1]李玉平,蔡运龙.河北省土地生态安全评价[J].北京大学学报:自然科学版,2007,43(3):784-789.

[2]卓凤莉.基于熵权系数和集对分析法的土地生态安全评价——以河北省为例[J].地域研究与开发,2012,31(6):111-114.

[3]何宜庆,翁异静.鄱阳湖地区城市金融生态环境评价分析[J].南昌大学学报:理科版,2012,36(3):291-295.

[4]曹新向,郭志永,雒海潮.区域土地资源持续利用的生态安全研究[J].水土保持学报,2004,18(2):192-195.

[5]刘勇,刘友兆,徐萍.区域土地资源生态安全评价--以浙江嘉兴市为例[J].资源科学,2004,26(3):69-75.

[6]张祥义,许皞,赵文廷.基于PSR模型的河北省土地生态安全评价的分区[J].贵州农业科学,2013,41(8):207-211.

[7]郭旭东,邱扬,连纲,等.基于PSR框架的土地质量指标体系研究进展与展望[J].地理科学进展,2003,22(5):479-489.

[8]王根绪,程国栋,钱鞠.生态安全评价研究中的若干问题[J].应用生态学报,2003,14(9):1551-1556.

[9]吕达.合肥市城市化进程中生态安全评价研究[J].长春工程学院学报:自然科学版,2014(4):61-65.

[10]毛燕玲,刘冬玲.基于PSR模型框架下的南昌市土地生态安全综合评价[J].南昌大学学报:理科版,2014(3):273-277.

[11]郭旭东,邱扬,连纲,等.基于“压力-状态-响应”框架的县级土地质量评价指标研究[J].地理科学,2005,25(5):579-583.

X821

A

国土资源部公益性行业科研专项经费项目(201111010);安徽省国土厅科技项目(2015-k-15)

何如海(1969-),男,博士,副研究员,硕士生导师,研究方向为区域经济与土地资源可持续利用。