传奇与传统:伊丽莎白·布莱克威尔及其本草绘图

2017-07-18姜虹

姜 虹

(四川大学文化科技协同创新研发中心,四川大学世界史博士后流动站,成都 610065)

传奇与传统:伊丽莎白·布莱克威尔及其本草绘图

姜 虹

(四川大学文化科技协同创新研发中心,四川大学世界史博士后流动站,成都 610065)

伊丽莎白·布莱克威尔是18世纪英国著名的本草绘图员,其唯一作品《奇草图鉴》是本草学史上的一朵奇葩。她是勇敢、勤奋而全能的画家,驻守切尔西药用植物园绘制了500幅插图,并且承担了雕版、填色等全部工作。这部书的成功同时源于其丈夫在文本上的协助,更仰仗于多位男性权威人物的推介以及得力的出版商。这部本草学以及她丈夫坎坷曲折的故事将布莱克威尔传奇化了,然而真实的她却有着当时社会性别意识形态下传统女性的被动和依赖。《奇草图鉴》是订阅式彩色绘本出版的一个缩影,也展示了女性在科学实践中所扮演的重要角色,而布莱克威尔的历史形象则展示出科技史研究中女性受到的偏见和忽视。

伊丽莎白·布莱克威尔 亚历山大·布莱克威尔 《奇草图鉴》 性别意识形态

植物学在17世纪从本草学中独立出来,发展成研究植物本身的科学。18世纪堪称植物学的辉煌时期,而本草学正走向衰落,但古老的本草学传统转变到现代植物学并非在一夜之间完成,从纯粹的科学植物学到民间的本草学知识各个层次,植物学与本草学之间一直保持着紧密的联系。直到18世纪末,依然有不少优秀的本草学绘本涌现出来([1],174,185页)。比较有影响力的如法国植物学家图内福尔(Joseph Pitton de Tournefort,1656~1708)被改头换面的《植物学原理》(Élémentsdebotanique,1694)英文版《本草学大全》(TheCompleatHerbal,1719,1730),意大利莫兰迪(Giambattista Morandi①生卒年不详。)的《实用植物志》(HistoriaBotanicaPractica,1744),英国植物学家希尔(Sir John Hill,ca. 1714~1775)《家庭实用本草学》(UsefulFamilyHerbal,1754)和《大不列颠本草学》(BritishHerbal,1756)等,法国植物学家布雅德(Pierre Bulliard,1742~1793)的《法国本草学》(HerbierdelaFrance,1780)以及由比舒(Pierre Joseph Buc’hoz,1731~1807)撰著、中国画家绘制的《中国药用植物》(Herbier,ouCollectiondesPlantesMédicinalesdelaChine,1781)等,布莱克威尔的《奇草图鉴》(ACuriousHerbal,1737,1739)则是其中最杰出和最有影响力的代表作之一*关于18世纪的本草学绘本,具体可以参考Wilfrid Blunt和Sandra Raphael的专著《彩绘本草学史》(The Illustrated Herbals, 1979)中的最后一章。。

伊丽莎白·布莱克威尔(Elizabeth Blackwell,ca.1707~1758)的出生年份存有争议,比较可能的是1707年。可以肯定的是她出生在一个富商家庭,接受过良好的教育,包括音乐、艺术和语言等[2]。她在历史上如昙花一现,除了在植物学和本草学历史上声名显赫的《奇草图鉴》,几乎没有留下任何其他文字。提到布莱克威尔,人们只知道这本书,而关于她本人的其他故事却鲜为人知。现代学者对她的研究也并不多,她的名字出现在艺术史尤其是在博物学绘画或植物绘画研究中,但基本上都是简短的介绍或评论,本来就不长的篇幅大部分都给了她的丈夫,大同小异讲述他倒霉的一生([3],136~137页;[4];[5],320~324页;[6- 9])。图书出版类和本草学史也对她有简单提及,最具代表性的是亨利(Blanche Henrey)主编的《1800年前的英国植物学和园艺学文献汇编》(BritishBotanicalandHorticulturalLiteraturebefore1800,1975)第2卷讲述了《奇草图鉴》的出版过程及其背后的故事([10],228~239页),第3卷提供了英国现存的一些具体版本的出版信息[11]。还有一类就是从女性主义研究去考察的,如《英格兰知识女士》(TheLearnedLadyinEngland: 1650~1760)中提到了布莱克威尔的故事,但也是非常简略[12]。马奇(Bruce Madge)的文章将她称为“被遗忘的本草学家”,较为详细地分析了布莱克威尔的背景、绘画、出版和她丈夫的故事等,但并不深入,出版情况大部分直接来自亨利《1800年前的英国植物学和园艺学文献汇编》第2卷,关于她孩子的叙述也前后矛盾[2]。这些研究中,最主要的观点就是把她当成是拯救丈夫出狱的传奇女子,她创作《奇草图鉴》的故事也成为佳话,但事实却并非这么简单。这套本草学绘本并非她一己之力就能促成的辉煌,其背后还有着众多男性权威人士以及出版商的支持,她最大的贡献源自优秀的绘图员角色而不是本草学家,这也是本文对她的基本定位,而在这个短暂的辉煌背后,则是一个18世纪传统女性的故事。

本文以《奇草图鉴》和布莱克威尔的书信手稿以及前人少量的研究为基础,站在科技史而非艺术史的角度,并借助社会文化背景,尝试解决几个问题:真实还原布莱克威尔在当时的社会性别意识形态下作为传统女性的被动性和依赖性,但又超越传统创作了这部传奇的著作,展示出她的勤奋、勇敢和才气;揭示男性(丈夫和同行权威)在这本著作的问世和推广上起的作用和影响,作者和出版社之间的合作方式,以及在本草学传统和当时的技术条件下,这套本草学绘本的创作过程及其影响、评价;修正以往研究中对她的历史评价等。

1 传奇的本草学绘本《奇草图鉴》

从《奇草图鉴》第1卷扉页的致谢可以得知,米德(Richard Mead,1673~1754)医生是第一个建议出版此书的人。作者在本书的介绍中说道,本书的文字描述主要是从米勒(Joseph Miller,ca.1669~1748)的《简明本草学》(BotanicumOfficinaleoraCompendiousHerbal,1722)借用过来,包括植物的生长地、花期和一般的药用价值等[13]。每种植物文字和图片都有一样的编号,用英文和拉丁名字作为标题,末尾给出了希腊语、西班牙语、德语、法语、荷兰语等多国语言的俗名。通常4种植物的文字描述放在同一页,页面排满后紧接着是本页所描绘植物的图片,所有插图都独占一页。由于当时的印刷技术有限,文图都是单面印刷,加上人工填色所用纸张也比现在的书厚,所以虽然只有500幅插图和125页文字描述,书的厚度却远大于现在同样页数的书。上下卷分别有252种和248种植物(其实是247种,因为499号插图只是画了两种睡莲的根部,作为497和498号的补充)。两卷书末尾附有本卷的植物英文和拉丁文索引。

这套绘本按周发行,每周出版4种植物,历时两年多才全部完成。因为是分期发行,又全部由布莱克威尔自己刻印、填色,订阅者最后拿到的版本各有不同,大小不一,且分彩色和黑白两种,价格也因为纸张大小和是否填色有所差异。如1741年诺斯(John Nourse)重印本书的时候,每周4幅图和一页描述,黑白版是1先令,填色的是2先令;1755年发行的填色版本,采用皇家纸张,订阅价是10几尼*几尼(Guinea)是旧时英国金币,价值大概是1英镑。后来随着金价上涨,几尼的市值也上涨,这种货币在1813年后停止发行。通常的换算是1几尼为21先令。[11]。自17世纪早期起,英国的图书就是以这样的形式分期发行,一直延续到18世纪中叶才用得较少[14]。但18世纪以插图(尤其是彩图)为主的图书依然经常采用这种方式,因为绘画、刻印和人工填色既耗时又高成本,分期可以减少出版社和作者的经济压力,也可以让订阅者尽快看到作品,而不必等好几年后整本书全部完成才能看到。

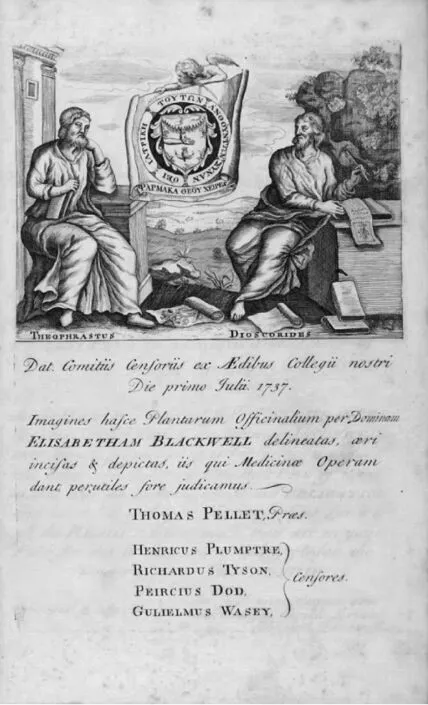

图1 《奇草图鉴》第1卷扉页

1.1 权威相助

《奇草图鉴》的成功一方面是因为这样全面而有吸引力的彩色插图本草学在当时独一无二,已有的一些本草学,尽管也比较权威,但都没有插图,如布莱尔(Patrick Blair,ca.1666~1728)的《药用植物学》(Pharmaco-botanologia,1723)和米勒的《简明本草学》;另一方面更是因为有众多声名显赫的药剂师、植物学家和医生联名推荐,并给予了有力的援助([2];[10],234页)。第1卷出版时布莱克威尔获得了皇家医师学院(Royal College of Physicians)的支持,院长佩利特(Thomas Pellett,ca.1671~1744)和其他4位学监的名字印在了扉页图下面(图1)。在扉页图片里,她画了古希腊最著名本草学家泰奥弗拉斯特(Theophrastus,371~286 BC)和狄奥斯科里迪斯(Dioscorides, 40~90 AD)两人的画像,还将著名的《伦敦药典》(PharmacopoeiaLondinensis,1618)里使用的希腊名言引用在此:药草繁荣时,医药随之繁荣(见图中环形文字);药物是上帝之手(见卷轴下方文字)*根据Henrey作品的英文([10],231页)翻译得来。。

布莱克威尔最初将自己的一些植物学绘画作品呈现给几位著名的医生,如斯隆爵士(Sir Hans Sloane, 1660~1753)和米德,得到了他们的高度认可,并鼓励她去做这件事。前者准许她可以按照他收藏的标本绘制一些异域植物,后者是最初建议她出版本书的人。为了方便在切尔西药用植物园观察描绘植物,她在药剂师兰德(Isaac Rand, 1674~1743)的建议下搬到了植物园对面的天鹅路(Swan Walk)4号,用亚历山大的名字签了1736年到1739年的租约([10],231页;[15])。她居住在切尔西对面那段时间,常被有识之士和科学人士拜访。他们都很欣赏她的作品,愿意支持她这项事业,为她宣传和推荐,提供出版、订阅等实际帮助[11,16]。除了米德和斯隆爵士,亨利列举了其他名人和他们的帮助:佩利特、普伦普特里(Henry Plumptre,1680~1746)、斯图亚特(Alexander Stuart,1673~1742)、兰德、米勒、道格拉斯(James Douglas,1675~1742),以及布莱克威尔的叔叔、时任格拉斯哥大学(University of Glasgow)教授的约翰斯顿(John Johnstoun)等人*普伦普特里出生在诺丁汉,毕业于剑桥大学,1740~1745年担任医师学院院长。斯图亚特出生于阿伯丁,是自然哲学家和医生。道格拉斯是植物学家,1706年入选皇家学会。关于约翰斯顿的记录非常少。([10],235页)。从《奇草图鉴》第1卷中夹杂的致谢页也可以看出这些人的帮助,斯图亚特曾将布莱克威尔最初的一些绘画作品在药物公司展示,帮她宣传,并将她推荐给兰德,而后者给了她莫大的支持。按她的话说,要不是兰德的帮助,以她的植物学知识不可能让这本书这么成功。米勒是当时的药剂师协会会长,为她提供了很多珍贵标本,允许她借用自己作品里的植物描述,为她解答了很多疑问([10],235页;[17])。布莱克威尔夫妇早就和道格拉斯结识,并成为好朋友,她还向他学习过植物学和解剖学[18]。

布莱克威尔为这些人写了真诚而谦逊的致谢,不难看出她深知这些大牌人物对这本书的成功有着重要的推动作用。也是通过这些权威人物的鼎力相助,布莱克威尔才得以在公众和圈内被接受和认可,建立自己的公信力,这也是18世纪女性作家们借用男性权威为自己的作品进行宣传的常用方法[19]。

1.2 得力的出版商

《奇草图鉴》由布莱克威尔夫妇自己垫资出版,正值丈夫亚历山大·布莱克威尔(Alexander Blackwell,1709~1747)生意失败陷入经济困难,这本书的投资让他们雪上加霜,但他们选择了一家非常得力的出版商——诺斯。诺斯是18世纪名声不错的出版商和书商,引进了大量法语书,出版了不少科学作品,在公众和同行中享有良好的信誉。诺斯也是鼓励学习协会(Society for the Encouragement of Learning)的书商之一,对合作的作家很慷慨,乐于帮助有困难的作家[20]。布莱克威尔夫妇应该也是比较了不同的出版商才最终选择了由诺斯全权处理《奇草图鉴》。因为在最初出版时,他们找的是另一家出版商哈丁(Samuel Harding),只出版了很少的印量就终止了,然后投奔诺斯。对于急需解决经济问题的他们来说,诺斯愿意提前支付版权费无疑有很大的吸引力,这样的风险并非所有的出版商都愿意承担,也难怪他们放弃了哈丁([10],234页;[20])。

根据版权交易记录([10],233~234页)计算可得知,这本书总共给布莱克威尔夫妇带来了684英镑1先令3便士的收入,除去他们偿还出版商的债款,还能拿到406英镑4先令2便士。在当时这是一笔可观的收入,试想切尔西药用植物园的园林主管飞利浦·米勒(Philip Miller,1691~1771)的年薪才50英镑[21]。而且,诺斯给这本书的版权费远高于他给作家们的平均价格,只有很少的人能拿到100英镑以上的版权费[20],布莱克威尔算是个幸运儿;对于诺斯来说,他非常有远见,看到了这本书的潜在价值,知道能赚钱,才愿意支付这么高昂的版权费([22],176页)。这本书非常昂贵,按周发行的4幅图和一页文字的价格是黑白1先令,填色的2先令,纸张大的版本价格分别为1先令6便士和3先令;整套卖价6、7几尼,较大的版本则高达10几尼,而米勒的《简明本草学》才5先令,即便以最便宜的版本算,前者也超过了后者的25倍([10],7页;[22],306页;[23])。首版的价格比起这本书在德国的增改版也贵很多,增改版每幅图的价格不到原版价格的一半:增改版在德国的售价是每幅图4十字币*Kreuzer,德国和奥地利的旧时货币,60十字币为1基尔德(Gulden),7.5基尔德大概为1英镑。这本书在德国的售价换算过来大概为10英镑,比英国较大的版本还略贵。,而首版当时在德国的售价则高达9.6十字币[24]。即便是按周发行,订阅的人也很少,卖得很慢,这也是他们不得不把所有的版权卖给诺斯的原因,因为他们自己根本无法承担这么漫长的销售过程。另一方面这也体现出诺斯的魄力,一般的出版商不可能愿意接手这样漫长而有高风险的出版业务[20]。《奇草图鉴》代表着18世纪彩色绘本典型的订阅式出版方式,与期刊的发行方式类似,订阅者和推荐者的名字常常被附在书内,其中权威人士们的名字本身就是活招牌,布莱克威尔列举的著名医生和植物学家们就达到了很好的宣传效果。在这种方式下,订阅者提前付费,分期出版,这对于作者、出版社和读者来说都可以减小经济压力,前两者可以降低自己的出版风险,减小投资,后者可以通过分期多次支付一本书。这种方式对于插图较多的博物学和植物学类出版物特别有效,园艺师、药剂师、科学爱好者和有钱的贵族们也非常喜欢这样的书,虽然价格不菲[25]。

1.3 勤奋、全能的绘图员

就布莱克威尔而言,《奇草图鉴》更像是艺术作品而不是科学成就,因为这套书里的植物学知识并非来自她的调查研究,而绘画却是百分百属于她自己的作品。因此,有史学家把布莱克威尔作为植物学流行文化的一部分,并且把她归到女性传统下的植物绘画里,而不是把这套本草当成科学著作([26],39~40页)。本文完全认同这样的观念,将她界定为绘图员,而非本草学家。

18世纪大多数彩色绘本,都有一个由作者/植物学家、绘图员、雕版工、印刷工和填色工等组成的插图制作团队。如柯蒂斯(William Curtis,1746~1799)的《伦敦植物志》(FloraLondinensis,1777~1798)和《植物学杂志》(Curtis’sBotanicalMagazine)的绘图团队就先后有3位艺术家、多名雕版工和专人监督的填色团队[27]。然而对于布莱克威尔来说,却是身兼数职,自己绘图、雕版、填色。这种选择一方面体现了她全面的技能,另一方面也是无奈之举。像柯蒂斯那样的团队,制作成本会非常高,他也因出版《伦敦植物志》而破产。布莱克威尔当时正处于丈夫坐牢、家庭没有经济来源的窘迫中,而且这本书还是他们自己垫资出版,他们显然无力承担这样的团队,只能硬着头皮自己完成全部的工作。

《奇草图鉴》采用的是铜版印刷,其特征是图片和文字的刻印技术相反,前者采用凹雕术(轮廓线的沟槽低于印版),而后者采用凸雕术(字的轮廓突出于印版),所以两者只能分开雕刻和印刷。就材质而言,铜比较软,磨损很快,刻印好的铜版使用次数很有限,印刷的次数越多,线条就越不清晰,印刷质量下降,一个铜版只能印刷100次左右就不得不换掉;同时铜版印刷的复杂工艺让更改也特别麻烦[28]。铜版印刷又分为雕刻和蚀刻两种,前者完全是用刻刀,靠人力在物理作用下雕刻出所需要的图案,后者用酸进行腐蚀,借助化学作用刻印。相比之下前者更消耗时间和体力,对刻印员的技艺要求也更高,即使最娴熟的工人也难免犯错误([1],172页;[3],85~86页)。布莱克威尔采用的方法是雕刻,500幅插图的刻印工作量可想而知,加上高额的铜版印刷成本,因此《奇草图鉴》按周分期发行,历时两年多。如此耗时耗力的作品以这样的速度出版已经算很快了,对比下它的增改版就知道了。增改版《布莱克威尔本草学》(HerbariumBlackwellianum)由热衷出版奢华植物绘本的德国医生特鲁(Christoph Jakob Trew,1695~1769)邀请德国著名画家艾森贝格尔(Nikolaus Friedrich Eisenberger,1707~1777)绘制,从1747年夏天开始发行,首次发行15幅图,一直到1773年才全部出版,历时26年[24]。虽然增改版多了100幅图,但由不同的人负责文本、绘图、刻印、印刷等各个环节,相比之下,布莱克威尔的效率之高,及其专注与勤奋均可见一斑。

2 传奇背后的传统女性

《奇草图鉴》的成功为布莱克威尔塑造了一个德才兼备的美好形象,甚至将她传奇化,但事实上并非如此。在这本书的背后,布莱克威尔却有着她作为18世纪传统女性被动依赖性的一面,反映了当时主流的社会性别意识形态。

2.1 挽救丈夫的传奇妻子?

伊丽莎白·布莱克威尔的名声一方面来自这本辉煌的作品,另一方面来自其丈夫坎坷而悲惨的一生。在谈到她和她的书时,亚历山大的故事常常会占大半的篇幅,甚至喧宾夺主。如研究植物绘画史的经典之作《植物绘画艺术》(TheArtofBotanicalIllustration,1950)就是个例子,作者在谈伊丽莎白的本草学时,只是简单讲了她靠这本书拯救丈夫的故事,对绘画本身却只有寥寥两句([3],136~137页)。霍伍德(Catherine Horwood)在书中也强调她的“传奇”故事,认为“她的作品可能不具备最高水准,但她的毅力却不可否认”[29]。伊丽莎白出生在亚伯丁一个袜子商人家庭,与亚历山大是表亲。亚历山大出生在一个学术家庭,父亲和哥哥分别是马修学院(Marischal College)*马修学院建立于1593年,是苏格兰亚伯丁第二所大学,在1860年与第一所大学国王学院(King’s College)合并成现代的亚伯丁大学(University of Aberdeen)。的神学和希腊学教授,并都担任过校长。但他却没有继承家族的学术衣钵,大学还没上完就和伊丽莎白私奔了,结婚后他们搬到伦敦。后来他们到过莱顿,这个城市是当时的医学教育中心,亚历山大在这里学医,而且学会了几种语言,毕业后回到伦敦([2];[30],378页)。1728年亚历山大在伦敦一家印刷厂找到一份校对员的工作,两年后创办了自己的印刷厂。然而,他在生意场上并不顺利,1734年卷入了债务危机,宣告破产,还被其中一位债权人告上法庭,入狱两年。这个时候伊丽莎白决定挺身而出,赚钱帮亚历山大还债,把他从监狱里解救出来。听闻当时急需一本全面收集药用植物的本草学著作,她便充分发挥自己的绘画技能和在植物学上的兴趣,在亚历山大的协助下创作了这部作品。时值亚历山大入狱,伊丽莎白每天埋头苦干,致力于这部本草学插图涉及的所有工作,而亚历山大则在文本上协助她,主要是为所绘植物提供了多种语言的俗名([10],231页)。

事实上,是不是因为这本书的成功才将亚历山大解救出来无从知晓,因为出版社给他们的版权费在他出狱后好几年才付完。另一方面,把这本书都归功于伊丽莎白也不合理,亚历山大通晓拉丁文、希腊文等几种文字,而且学过医学和植物学,在文本上提供了很大的支持。从伊丽莎白的通信手稿看,语法和拼写错误随处可见,甚至读起来都有些费劲,虽然我们不能用正式出版物的文字标准去要求随意的私人通信,但从中足以推测她的文字功底很一般,不大可能完成这本书的文本部分,这也是本文将她定义为“绘图员”而非本草学家的重要原因。另外夫妻两人强大的社会网络让他们也赢得了圈内名人的极力推介(见上文),这是这部作品成功的关键。因此,不可否认这本书的成功给他们带来了不小的经济收益,偿还了亚历山大的债款,但把亚历山大的出狱归功于这本书有些言过其实,至少没有确凿证据。

2.2 对丈夫无奈而艰难的守候

布莱克威尔出现在公众视线里的时间只有《奇草图鉴》出版的那短短两三年,关于她小时候的记载几乎找不到,她的故事为人所知是从她和亚历山大私奔、秘密结婚开始的。关于这次私奔的记载和评价并不多,但可以知道的是这位“善良的淑女”私奔后还是从富有的商人父亲那里得到了丰厚的嫁妆,这让夫妻两人暂时解决了经济问题[16,31]。虽然私奔通常看起来都不是太好的事情,但伊丽莎白婚后至始至终的坚持,让他们的私奔显得更容易被认可,而不是像大多数私奔的男女,短短三两月便激情耗尽,不善而终[17]。婚后的几年里,伊丽莎白默默地跟着亚历山大,直到他生意失败、负债累累、惹上官司、被抓进监狱后她才走进公众的视野。此时她的嫁妆已经耗尽,迫不得已开始投身到这部巨著中。而且时值他们的儿子夭折,伊丽莎白在悲痛和压力中创作并完成了这部作品[29]。而在《奇草图鉴》出版后,伊丽莎白又基本上销声匿迹了,流传更多的是亚历山大被送上断头台,所幸还有几封她的书信手稿,在瑞典国家档案馆保存下来,可以一窥亚历山大到瑞典后她的生活状况。

亚历山大一直都不安分,被林奈描述为“孤行专断又无知的无神论者”[32],1742年他抛下伊丽莎白和他们的孩子,只身来到瑞典。亚历山大在瑞典成为王室医生,享受着丰厚的政府薪金。在这短暂而风光的几年里,他给伊丽莎白寄了一些钱[17],但从伊丽莎白写给他的书信来看,他远远没有尽到丈夫和父亲的职责。每封信她都在抱怨自己和孩子生活的艰辛,丈夫的不闻不问让她伤心难过,甚至愤怒和绝望,但她依然苦苦等待,央求他寄钱回英国。1745年10月信写得还不那么激动,但也足以看出她带着孩子生活无着落的艰辛:

……事实上,我很惊讶的是你怎么会觉得我和孩子有办法活下去?而且这么久了都没有收到钱,你觉得我还有很多钱吗?我希望在你收到这封信之前能够寄一些钱给我们,不然的话我们就完全没得救了,因为我已经没有任何挣钱的门路了……

……我祈祷上帝能够指引你,我觉得你在之前的事情上迈出了非常错误的一步,这让我挺伤心的,因为我本以为你和我的目标应该是一样的(但事实并非如此)。顺便也告诉你,可怜的贝琪(Betsy)发高烧了,我祈祷上帝让她快些好起来,但我似乎根本不能奢望她在伦敦能够健健康康,亚历克斯(Allex)倒是挺好。我希望可以尽快收到你的来信,但更希望在那之前你可以先寄一些钱给我们……[33]

1747年3月那封信写得格外愤怒:

……我没有回复你9月的来信,因为原本指望你会遵守承诺给我们寄一张小额支票,但我难以想象有什么重要的事情让你把这事撂在一边,不顾及家人的困苦……从你上封信中得知,你根本就没想过我和孩子们的艰难!……

……我和孩子们受了这么多苦,你还好意思说赚来的钱都拿去买了这个豪华的宅邸,而现在你那30个农场甚至没有让我们得到30先令!……

……真要命!看到自己和孩子们过着这么凄惨的生活,内心满是苦痛,我的母亲也被害死了*伊丽莎白的母亲年事已高,本来她希望丈夫多寄点钱回来,可以帮母亲治病,无奈希望落空,母亲也因此更快离世。(估计过几个月我也会被你害死……)[33]

从此时的信里可以看出,亚历山大应该正处于巅峰时期,住着豪宅,养着仆人,拿着丰厚的俸禄,经营着农场,与伊丽莎白和孩子们在伦敦的凄苦形成鲜明的对比。一边是亚历山大的抛妻弃子行为,一边是伊丽莎白在传统性别意识形态桎梏中对男人的依赖,生活显得格外凄惨。然而亚历山大的好景也不长,他很快就被卷入了政治漩涡,根据林奈的说法,他和一位旧货商的妻子有染,后被怀疑利用医生之便给货商治病而害死他([10],236页;[32])。1747年7月29日,亚历山大被送上断头台。

亚历山大离开英国后,关于伊丽莎白的记载就很少了,但可以从他们签署版权协议的过程得知,他离开后版权事宜全部授权交由伊丽莎白处理([10],234页)。伊丽莎白从来没有把作品当成自己一个人的财富,至始至终都和亚历山大共同享有版权。伊丽莎白对自己和亚历山大都没有只言片语,她留下的文字公诸于世的几乎只有那些谦逊而真诚的致谢。她所承受的痛苦,所付出的艰辛不难想象,她也抱怨和愤怒过,却一直坚守着这段并不幸福的婚姻,支持这个“不负责任的”男人([30],178页):日夜辛苦作画出版这套书,签署版权和切尔西对面的租房都以亚历山大的名义,亚历山大离开后她也一直在等待团聚——只是从来没有实现而已。在亚历山大被送上断头台前,她从报纸上得知他被抓的消息,写信时甚至希望法院搞错了,政府可以原谅他作为非本国人无意犯法等;她和孩子每天都为他祈祷,虽然她都不知道这个男人的罪行,也不再计较其抛妻离子的行为,甚至担心自己写的信给他带去麻烦[33]。这也难怪《亚伯丁名人传》(LivesofEminentMenofAberdeen)对她作为一名妻子的角色极尽赞美之词,甚至认为她是因为虔诚和贤德的品质才跻身成为公众历史上最优秀的女性,《奇草图鉴》所展示的是一位德才兼备的女性[17]。身为人妻,伊丽莎白身上所表现出来的一方面是18世纪传统女性的被动和依赖,这可以从她的几封书信中看出。亚历山大离开后的艰难岁月里,她并没有像出版《奇草图鉴》那样为自己和孩子自谋生路,而是将生命耗费在无尽又无奈的等待中。另一方面也能看出来亚历山大对她的影响:跟他学习植物学和依靠他强大的社会网络,这样的影响对她后面出版作品功不可没(见上文)。或许这也是为什么亚历山大不在英国后她难以维持生计的原因之一,表面上他没有干过什么好事,但很显然的是,没有他的存在,伊丽莎白也难以有这部本草学问世。因此,本研究对布莱克威尔的定位是具有一技之长的传统女性,并没有摆脱对男性的依赖。

3 余 论

布莱克威尔选择住在切尔西药用植物园附近,以便能在植物园里直接参照生长着的植物绘制《奇草图鉴》的插图,这对于大多数绘图员来说可望而不可及。植物学家在宣传自己的图书时,常常把参照自然生长的植物绘制插图当作亮点,但很多时候其实并不能做到这点,他们不得不借助压制的标本或在野外画好草图做好笔记再继续加工润色。布莱克威尔的绘制对象大多为切尔西药用植物园内种植的植物,天时地利,不需要长途劳顿,也不用参照褪色的干燥标本,相比之下,这种条件下绘制的作品也更接近自然和真实。

学者们常常采用辉格史观或以男性为中心的态度,用林奈时期及之后的分类学植物插图或现代艺术标准去评价布莱克威尔的绘画。如有学者认为《奇草图鉴》的绘画本身很业余、呆板,与它的名气并不相称,绘图员更像是勤奋的业余者而不是有天赋的画家,书的名气主要也不是来自插图([1],176页;[3],137页)。从那么多男性权威人士的鼎力相助来看,这种说法有些道理,但这种评价似乎是从传统和男性主义的视角去看待布莱克威尔的画[19],否认了她的可取之处,而且布莱克威尔的私人故事而非她的作品成了关注的重点,学者们的这种做法不论从科技史还是艺术史的角度来看显然都是不合适的,也足以说明学者对女性在艺术和科学中的贡献和扮演的角色有着严重的忽视和偏见。事实上,即使按照18世纪末的评价眼光,布莱克威尔的绘画也是准确的。18世纪末有人评价她的作品说:虽然按照“现代”(指的是林奈植物学之后)标准看,缺少了一些细节,但这部分在它的增改版中已经得到补充,对于植物识别来说,原画已经足矣[15]。

本研究认为评价布莱克威尔的绘画首先要回到本草学的语境中。她只是绘图员,她的作品是为医药学提供参考价值,显然不能用分类学的标准去评价她的绘画内容。在她的意识里,也不会想到植物繁殖器官的形态学结构有多么重要,显然是植物有用的部位更重要。作为本草学有效的参考书,她的插图当然也考虑让读者可以通过插图识别植物,只是更关注植株整体、强调植物对人类有用的部位,而不是对分类学更重要的繁殖器官。另外,在画法上,虽然布莱克威尔的绘画非常简单,看得出来并非职业艺术家所作,但依然很有吸引力,也易于辨认,其轮廓简单,填色很仔细,植株与花和种子等细节图有机地组合在同一页面里([5],322页)。总而言之,作为本草学的插图,说她的绘画堪称经典一点都不为过。《奇草图鉴》得到了18、19世纪众多植物学家和本草学家的认可,经常作为他们的参考书目,插图也经常被借用和抄袭,她的丈夫甚至因此控告过他人侵犯版权,并获得赔偿([10],233页注释 2)。最为直接有力的例证就是这套本草学的增改版,从两卷本到六卷本、并历时26年完成的鸿篇巨制,600幅插图有500幅都是在布莱克威尔的原图上进行增补,若不是原著的巨大价值,特鲁完全可以请跟他合作的画家们重新绘制一套本草图册*与特鲁合作的画家18世纪在欧洲都享有盛名,除了艾森贝格尔,还有埃雷德(Georg Dionysius Ehret,1708~1770)等人,他也出版了不止一部精美的植物绘本,其他的如《植物图集》(Plantae Selectae,1750~1773)、《最美丽的花园》(Hortus nitidissimis,1758~1786)。,不必如此耗费巨资和时间去重新出版此本草学。佐恩(Johannes Zorn,1739~1799)的本草学插图借用了布莱克威尔的不少插图,植物学家阿博特(Charles Abbot,1761~1817)在编撰《贝德福德郡植物志》(FloraBedfordiensis,1798)时也参考了《奇草图鉴》。比特伯爵(John Stuart,3rd Earl of Bute,1713~1792)则在其《植物学图谱》(BotanicalTable,1785)序言里将布莱克威尔的本草学与18世纪其他著名的植物图册并列,包括柯蒂斯的出版物,称赞其精确性[34]。事实上,柯蒂斯自己在1786年也开始出版了本草学绘本,只不过最后并未完成,在这部夭折的本草学中他也极力向读者推荐布莱克威尔这部“更为杰出的作品”([1],183页)。林奈对这套书也非常熟悉,并把“布莱克威尔植物学”(BotanicaBlackwellia)的名号赋予她[35],“Blackwellia”还被用来命名一个植物属*现在被天料木属(Homalium)代替。。这些无疑都是对布莱克威尔技艺的肯定和赞许,也足以表明《奇草图鉴》对于18世纪的本草学和植物学的重要意义。

当然,就布莱克威尔其人而言,她的勇气、勤奋和天赋都无可厚非,但也必须看到,在没有其丈夫的支持和帮助时,她并没有真正走出困境,而是把希望寄托在对方身上。她在无奈和孤独中等待救援却未果,这也是那个时代传统女性在失去男性依靠时的典型命运以及大环境影响下女性的一大悲哀。我们无需指摘她的这一面,而是可以从中一窥当时的社会性别意识形态下传统女性所面临的困境,而不仅仅是《奇草图鉴》所呈现的光环。18世纪末的一位学者惊叹道:值得称奇的是,最完整的一套药用植物图集竟是出自一位勤劳而有天赋的女士之手[15]。这句赞叹同时也显示出那个时代女性所受到的束缚和制约,她们在这样的社会环境下能够参与到科学技术领域,并且留下浓墨重彩的一笔,更加难能可贵,历史的书写也不该对这样的女性及其处境视而不见。

女性自古以来是本草知识的践行者,《奇草图鉴》是最早的女性植物学作品之一,它将本草学里古老的女性知识传统与18世纪在女性中兴起的植物学热潮联结起来,尤其是深闺淑女圈子里盛行的植物绘画([26],36~40页)。同时,《奇草图鉴》尽管依旧属于悠久的本草学传统,但不再像之前的本草学那样多采用拉丁文,而是用本土语言英语,让更多未接受过拉丁文教育的普通人士更加容易接受,在这点上她的作品也和之后其他女性的植物学传播一脉相承[19]。在布莱克威尔之后,越来越多的女性通过各种形式参与植物学:采集和整理标本、绘制插图、撰写普及作品、成为植物学家的助手、与植物学家通信等等,成为18、19世纪植物学文化的重要力量。植物学也因此背负上各种充满女性色彩的标签:“女性化的植物学”、“女性气质的植物学”、“女性植物学”等,不过本文认为不该纠缠于这些充满性别色彩的名号[36],而是认可“(植物学里)女性参与和具有女性特质的那部分,在更广泛的意义上探讨植物学文化,将更多的代言者和主题纳入进来,考虑背景和目的的多样性”([26],237页)。对于布莱克威尔而言,很难说她的《奇草图鉴》与同时代的本草学绘本相比有着独特而强烈的“女性气质”,但她的作品和故事无疑属于“女性参与的那部分”。当我们走进植物绘画的历史,抑或更广的博物绘画的历史,以及女性的历史,就会发现布莱克威尔的故事和她之后无数女性植物绘图员有着众多相似之处。除了那些把植物绘画当成消遣娱乐的贵族女性们,以此为生的大多数女性都是为“爱”和“钱”才去画画,她们即使有众多杰出的画作,也难以得到认可[37]。布莱克威尔画画也没有摆脱这样的原因,她能在每幅画中留下名字并靠《奇草图鉴》载入植物绘画的史册,已经算得上少数的佼佼者。她的谦逊、勤奋和细致的品格也是众多女性画者共同具备的,她不幸的境遇则展现了那个时代下传统女性所遭遇的集体处境。布莱克威尔的故事就好像一个窗口,通过这扇窗我们能够看到一个更加丰富多元的科学文化图景,在这个图景中女性并非闪耀的科学巨星,然而她们在科学、文化和社会中所扮演的多样性角色却成为这个图景里必不可少的风景。而在植物学文化的图景中,这道风景显得尤为绚烂。

致 谢 Bruce Madge共享了从瑞典国家档案馆复印的布莱克威尔书信手稿,谨此感谢。

1 Blunt W. and Raphael S.TheIllustratedHerbal[M]. London: Frances Lincoln Publishers Limited, 1979.

2 Madge B. Elizabeth Blackwell—the Forgotten Herbalist? [J].HealthInformation&LibrariesJournal, 2001, 18(3): 144~152.

3 Blunt W. &William T. S.TheArtofBotanicalIllustration[M]. London and Glasgow: Collins Clear-Type Press, 1967.

4 Saunders G.PicturingPlants:AnAnalyticalHistoryofBotanicalIllustration, 2ndedition [M]. Chicago: KWS publishers, 2009: 36~37.

5 Tomasi L. T.AnOakSpringFlora:FlowerIllustrationfromtheFifteenthCenturytothePresentTime[M]. Upperville Virginia: Oak Spring Garden Library, 1997.

6 Bermingham A.LearningtoDraw:StudiesintheCulturalHistoryofaPoliteandUsefulArt[M]. New Haven and London: Yale University Press, 2000: 212.

7 Buchanan H.NatureintoArt:ATreasuryofGreatNaturalHistoryBooks[M]. New York: Mayflower Books, 1979: 25~27.

8 Kramer J.WomenofFlowers:ATributetoVictorianWomenIllustrators[M]. New York: Stewart, Tabori & Chang, 1996: 72~75.

9 Sitwell S., Blunt W and Synge P. M.GreatFlowerBooks, 1700~1900:ABibliographicalRecordofTwoCenturiesofFinely-IllustratedFlowerBooks[M]. New York: The Atlantic Monthly Press, 1990: 37, 39, 75.

10 Henrey B.BritishBotanicalandHorticulturalLiteraturebefore1800[M], Vol. 2. London: Oxford University Press, 1975.

11 Henrey B.BritishBotanicalandHorticulturalLiteraturebefore1800[M]. Vol. 3. London: Oxford University Press, 1975: 9~11.

12 Reynolds M.TheLearnedLadyinEngland: 1650~1760 [M]. Boston and New York: Houghton Mifflin Company, 1920: 185~187, 435.

13 Blackwell E.ACuriousHerbal:ContainingFiveHundredCuts,ofthemostusefulplants,WhichAreNowUsedinthePracticeofPhysick[M]. Vol. 1. London: printed for Samuel Harding in St. Martin’s Lane, 1737: 1.

14 Zachs W.TheFirstJohnMurrayandtheLateEighteenth-CenturyLondonBookTrade:withaChecklistofHisPublications[M]. New York: Published for the British Academy by Oxford University Press, 1998: 69.

15 Pulteney R.HistoricalandBiographicalSketchesoftheProgressofBotanyinEngland:FromItsOrigintotheIntroductionoftheLinnaeanSystem[M], Vol. 2. London: printed for T. Cadell, in the Strand, 1790: 251~256.

16 Anonymous. Abstract of a Letter Concerning Dr. Blackwell [J].TheGentleman’sMagazine,andHistoricalChronicle, 1747, 17: 424~425.

17 Bruce J.LivesofEminentMenofAberdeen[M]. Aberdeen: L. Smith; Edinburgh: William Tait; London: Smith, Elder, & CO, 1841: 307~318.

18 Hurd-Mead K. C.AHistoryofWomeninMedicine:FromtheEarliestTimestotheBeginningsofthe19thCentury[M]. New York: Haddam Press, 1938: 472.

19 Shirk H. N. Contributions to Botany, the Female Science, by Two Eighteenth-Century Women Technical Communicators [J].TechnicalCommunicationQuarterly, 1997, 6(3): 293~312.

20 Feather J. John Nourse and His Authors [J].StudiesinBibliography, 1981, 34: 205~226.

21 Fara P.Sex,Botany&Empire:TheStoryofCarlLinnaeusandJosephBanks[M]. Cambridge: Icon Book Ltd, 2003: 48.

22 Wiles R. M.SerialPublicationinEnglandbefore1750[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1957.

23 Weston R. A Review of the Principal Authors on Horticulture and Botany, from 1480 to 1750 [J].TheGentleman’sMagazine, 1806, 76 (12): 1101.

24 Tjaden W. L. Herbarium Blackwellianum Emendatum et Auctum... Norimbergae, 1747~1773 [J].Taxon, 1972, 21(1): 147~152.

25 Clayton T. Book Illustration and the World of Prints [C]//Michael F. & Suarez S. J. (eds. )TheCambridgeHistoryoftheBookinBritain, Vol. V, 1695~1830, Cambridge: Cambridge University Press, 2009: 230~247.

26 Shteir A. B.CultivatingWomen,CultivatingScience:Flora’sDaughtersandBotanyinEngland1760~1860 [M]. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1996.

27 Desmond R.ACelebrationofFlowers:TwoHundredYearsofCurtis’sBotanicalMagazine[M]. Kew: Royal Botanic Gardens, 1987: 14.

28 Nickelsen K.Draughtsmen,BotanistsandNature:theConstructionofEighteenth-CenturyBotanicalIllustrations[M]. Vol. 15. Springer, 2006: 53, 57.

29 Horwood C.WomenandTheirGardens:AHistoryfromtheElizabethanEratoToday[M]. Chicago: Ball Publishing, 2012∶177.

30 Faulkner T.AnHistoricalandTopographicalDescriptionofChelsea,andItsEnvirons[M]. London: for T. Egerton, Military Library, Whitehall, 1810.

31 Reynolds M.TheLearnedLadyinEngland: 1650~1760 [M]. Boston and New York: Houghton Mifflin Company, 1920: 187.

32 Linné C.NemesisDivina[M]. edited and translated with explanatory notes by M. J. Petry. Dordrecht, Boston and London: Kluwer Academic Publishers, 2001: 172.

33 Blackwell E. Manuscript of Letters to Alexander Blackwell, 1745, 1747.

34 Stuart J.BotanicalTablesContainingtheDifferentFamilysofBritishPlantsDistinguishedbyaFewObviousPartsofFructificationRang’dinaSynopticalMethod[M]. London, 1785: 2.

35 Evans G. Curious Herbal; Curious Tale [J].ChelseaPhysicGarden, 2005, spring-summer: 11.

36 姜虹. 从花神到植物学: 论科学的女性标签[J]. 自然辩证法研究, 2015,(7): 53~58.

37 Gates B T.KindredNature:VictorianandEdwardianWomenEmbracetheLivingWorld[M]. Chicago & London: University of Chicago Press, 1998. 74.

Legendary and Traditional: Draughtswoman Elizabeth Blackwell and Her Herbal

JIANG Hong

(CenterforCulture,ScienceandTechnologyofSichuanUniversity,PostdoctoralResearchCenterforWorldHistoryofSichuanUniversity,Chengdu610065,China)

As a famous draughtswoman in eighteenth-century Britain, Elizabeth Blackwell, whose only workACuriousHerbalenjoys a high reputation in the history of herbalism, was a brave, industrious and skillful artist. To help her family out of financial difficulty, she undertook this work in Chelsea Physic Garden. She drew, engraved and hand-colored all 500 plates by herself. The success of this herbal has also been attributed to her husband’s help with the text, as well as the recommendations of famous male peers and a supportive publisher. This herbal and the tortuous stories of her husband have legendized her. However, the other side of the true her was the dependency and passivity of a traditional woman during that period.ACuriousHerbaldemonstrates the typical subscription method for the publication of hand-colored books. It also speaks to the role of women in the practice of science. How Blackwell has been presented in historical studies bears witness to the ignorance and prejudice with which women have been treated in the history of science and technology.

Elizabeth Blackwell, Alexander Blackwell,ACuriousHerbal, gender ideology

2016- 07- 29;

2016- 09- 20

姜虹,女,1982年生,重庆人,助理研究员,研究方向为女性主义科学史和博物学史。

四川大学2016年青年教师科研启动基金项目“性别、科学与艺术:英国的女性植物艺术家”(项目编号:2082704194196)

N091∶K816.1

A

1000- 0224(2017)02- 0280- 13