区域生产要素一体化对城市建设利用效率的影响研究

——以长江中游城市群为例

2017-07-18胡雪萍钟成林

胡雪萍, 钟成林

(中南财经政法大学 经济学院, 湖北 武汉 430073)

【经济·管理】

区域生产要素一体化对城市建设利用效率的影响研究——以长江中游城市群为例

胡雪萍, 钟成林

(中南财经政法大学 经济学院, 湖北 武汉 430073)

区域要素一体化有利于加快要素流动,但在一体化的初级阶段,要素流动以单向流动为主,这加剧了要素的空间分布不均,并对城市建设用地利用效率产生了严重的负外部冲击。研究结果表明:劳动和资本要素一体化均显著地抑制了长江中游城市群城市建设用地利用效率的提升,但子城市群层面资本市场一体化对城市建设用地利用效率的抑制作用要强于长江中游城市群层面,而子城市群层面劳动要素一体化对城市建设用地利用效率的抑制作用要弱于长江中游城市群层面;地方政府行政垄断并没有阻滞劳动和资本的跨区域流动,对城市建设用地利用效率的影响也并不显著。

城市建设用地利用效率; 政府行政垄断; 生产要素一体化; 超效率DEA模型

一、引 言

随着城镇化进程的不断加快,城市建设用地面积不断扩张。2013年长江中游城市群城市建设用地面积总量为2953 km,约为2003年的1.81倍,年均增长6.1%。与此同时,随着耕地保护红线的划定,原有城市建设用地规模扩张方式受到了严重的阻碍,在新的建设用地筹措机制尚未形成,原有的筹措方式受阻之际,盘活存量,提高存量建设用地利用效率,用好增量,提高新增城市建设用地的配置效率对于有效缓解城市建设用地的供需矛盾就具有重大现实意义。另外,随着长江中游城市发展战略的深入实施,武汉城市圈、长株潭城市群和环鄱阳湖城市群之间的经济社会交往日益频繁,一体化水平不断提高,区际贸易不断增多,要素流动加快,城市土地利用方式和空间格局均发生了显著的变化,区域一体化对城市建设用地利用效率施加了重要影响,因此亟须将一体化因素纳入城市建设用地利用效率的分析框架,着重考察区域一体化所引起的产业转移、劳动区际分工和各种资源的整合给城市建设用地利用格局和利用效力带来的影响。

二、文献回顾

对于区域经济一体化的概念,国内外学者莫衷一是,但最具影响力的当属Balassa的经典阐述,他在《经济一体化理论》一书中指出“我们将经济一体化定义为既是一个过程,又是一种状态。就过程而言,它包括采取种种措施消除各国经济单位之间的歧视”,从这一经典概念中可以看出,区域经济一体化的提出带有很强的全球化时代背景,对国际区域经济一体化进程曾产生了重大指导作用。

区域一体化有利于降低区际贸易壁垒,促进区际贸易增长。如Panshin的研究认为,俄罗斯与周边各国关税同盟的建立有效地促进了边境地区的经济社会发展。Lee等人的研究也指出,区域贸易协定整体上有利于促进世界贸易总量的增长,而区域市场分割将增加区际交易成本,降低区际交易效率,抑制区际贸易的增长。Zhenhui等人的研究表明,我国各大经济区之间均存在着显著的“边界效应”,且这种边界效应在管制更为严格的环首都经济圈表现得更为明显,而位于改革开放前沿的江浙地区则较少受到“边界效应”的困扰。

虽然现有研究大多认为一体化有利于促进区际贸易,推动区域经济增长,但也有部分学者得到了相反的结论,如Karamuriro等人对东南非共同市场的实证研究表明,东南非共同市场的建立对区内贸易量的增长并没有起到显著的推动作用。Golit等人对非洲国家的研究也表明,与基础设施投资和人力资本、物质资本对区域经济增长的贡献相比,区域贸易一体化对区域经济增长的促进作用极为微弱,这主要是由于各成员国出口的产品相同或极为相似,不仅绝对比较优势无法发挥,相对比较优势也面临严峻的挑战。与此同时,出口产品大多为初级产品和矿物产品,而这些产品不仅附加值低,而且收入弹性不高,需求增长有限,因此贸易一体化对区域经济增长的促进作用不显著也就在预料之中。

区域一体化将会加快产业的空间转移,改变区域产业结构,深化区际分工,促进劳动生产率的提升和区域经济增长。如范剑勇的研究表明,在长三角一体化过程中,浙江、上海和江苏之间存在着显著的产业区际转移现象,并形成了特色鲜明的产业结构,提高了各地区的专业化水平,提高了劳动生产率,有效地促进了长三角地区的经济繁荣。Kuroiwa, Ikuo等人的研究也表明,东盟自贸区的建立显著地促进了柬埔寨与其他东盟国家之间贸易量的增长,吸引了大量工业企业在柬埔寨边境地区集聚,这有效促进了柬埔寨边境地区和大都市区的经济发展和城市建设用地利用效率的提升。区域一体化所导致的产业空间转移及其表现出来的规律性特征将显著改变土地利用的空间格局,改善城市土地利用结构,提高城市建设用地利用效率。如Golub等人的研究就指出,经济全球化显著地改变了全球土地的空间分布格局,国际贸易的快速发展有效地促进了土地资源在全球范围内的优化配置,妥善解决了亚洲地区因经济快速增长而带来的土地稀缺性上升与澳洲和北美等国家因经济增速放缓而导致的土地闲置矛盾。

国内外学者围绕区域一体化将带来的影响开展了大量研究,取得了丰硕的成果。但他们的研究大多集中在区域一体化对贸易和经济增长的影响上,围绕区域一体化对城市建设用地利用效率的影响研究较少,虽然部分学者有所涉足,但他们主要从国际层面出发,对一国内部不同地区城市建设用地利用效率的影响研究较少。更关键的是,他们对一体化的研究大多聚焦在产品流通环节,重点考察的是产品市场一体化,很少有学者分析要素市场一体化将会对区域经济社会带来何种影响。根据屈子力等人的研究结果,区域一体化所要实现的目标就是生产要素的一体化,生产要素一体化也是区域一体化的落脚点,可见要素市场一体化才是区域一体化的本质和精髓。有鉴于此,本文拟从生产要素一体化的角度出发,以长江中游城市群为例,采用空间Durbin模型,对区域生产要素一体化对城市建设用地利用效率的影响进行实证研究,以期为统筹协调长江中游城市群城市建设用地的开发利用,提高长江中游城市群城市建设用地的整体利用绩效,有效缓解城市建设用地供需矛盾提供有益的参考和借鉴。

三、区域要素一体化影响城市建设用地利用效率的作用机理

生产要素一体化主要通过如下两个途径对城市建设用地效率产生直接影响:一是生产要素的跨区域自由流动将拓宽生产要素的配置范围,改善生产要素的配置状况,提高生产要素的空间配置效率,促进区域经济增长和城市建设用地利用效率的有效提升;二是生产要素一体化是区域经济联系的桥梁和纽带,一个地区的技术进步会通过生产要素的流动传递给其他地区,促进其他地区生产效率的提升和城市建设用地利用效率的增长。

与此同时,地方政府行政垄断会影响要素一体化进程,进而对城市建设用地利用效率产生间接影响,这种间接影响的作用机理如下:地方政府行政垄断会阻碍生产要素的区际流动,恶化生产要素的区际配置状况,降低生产要素的空间配置效率。更关键的是,地方政府行政垄断极易导致区域产业结构趋同,这严重弱化了区际产业联系,堵塞了生产率的空间传递渠道,使得一个地区较高的生产率被长期阻滞在特定区域而无法扩散,一个地区的技术进步和生产率的提升所带来的不是普遍的繁荣和城市建设用地利用效率的大范围提升,而是技术进步和生产率提高主体的独家盛宴;另一方面,地方政府行政垄断可为城市基础设施的改善提供强有力的资金支持,而城市基础设施特别是城市边缘地区交通基础设施的完善有利于降低要素流动成本,刺激要素的跨区域流动。更关键的是,区域基础设施的改善可大幅降低贸易成本(特别是交通运输成本),刺激区际贸易增长,这利于扩大产品的市场范围,深化劳动分工,提高劳动生产效率。

四、城市建设用地利用效率

为评价区域要素一体化对城市建设用地利用效率的影响,首先需要对城市建设用地利用效率进行准确的测度。传统DEA法具有无须事先人为假定生产函数、各投入产出变量对量纲不敏感以及特别适用于多投入和多产出的情形等诸多优点,这使得其在效率测算领域广受青睐,在实证化应用后就迅速风靡全球。但值得警惕的是,传统DEA模型的效率测定结果最大值为1,无法进一步区分同为DEA有效的相似决策单元的相对效率大小,这给效率评价工作带来了一定的困扰。更关键的是,效率测定结果最大值为1属于受限因变量的情形,这极大地限制了计量模型的选择范围,降低了核心参数的估计精度。但值得庆幸的是,超效率DEA模型的横空出世让我们看到了一丝曙光,超效率DEA模型不仅承袭了传统DEA模型的全部优点,而且还有效克服了传统DEA模型效率测定结果最大值为1的内在缺陷。有鉴于此,本文直接采用了超效率DEA法来测定长江中游城市群各地的城市建设用地利用效率。

(一)超效率DEA法简介

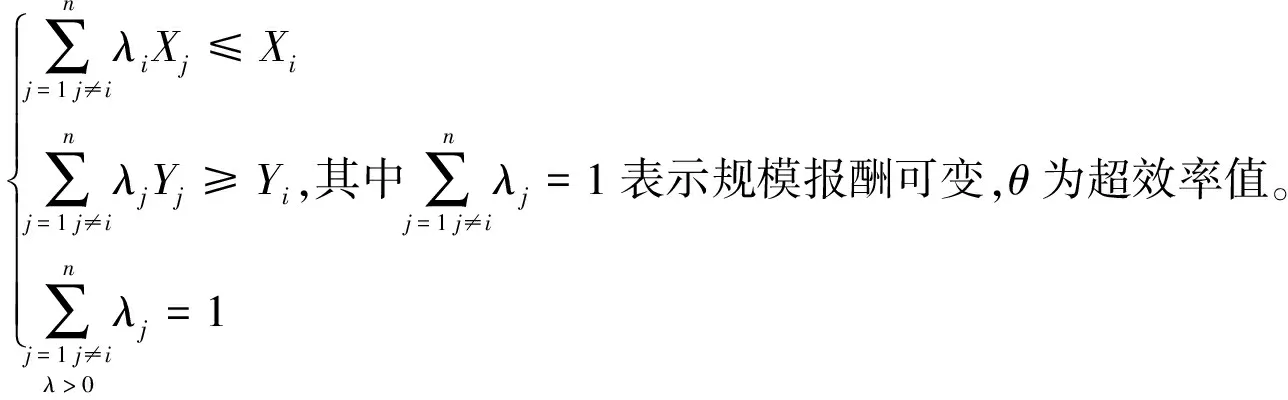

超效率DEA法是一种优良的非参数效率测算方法,该法最先由Anderson于1993年提出,超效率DEA法的核心思想是:在测定DMU的超效率值时,将其从现有的投入产出系统中剔除,并用其余DMU投入产出的线性组合来表示,在此条件下,求解能使得DMU仍为DEA有效的投入要素径向扩张量,该径向扩张量就是超效率值。

对一个有r

种投入X

(x

,x

,…,x

),s

种产出Y

(y

,y

,,…,y

)和n

个相似决策单元的经济系统而言,用于测算第i

个相似决策单元超效率值的线性规划模型为:Minθ

(二)长江中游城市群城市建设用地利用效率的测定

在使用超效率DEA法进行效率测定之前,首先需要对投入与产出变量进行界定。结合研究目的,遵循古典经济学传统,本文分别将劳动、资本和土地界定为投入,将GDP界定为产出。考虑到市辖区主要以非农产业为主,因此本文分别用市辖区非农产业从业人员、城市建设用地面积和城市非农产业产值作为劳动、土地和GDP的一个量度。

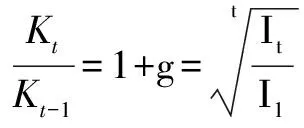

由于《城市统计年鉴》中公布的仅为每年的新增固定资本投资数据,不是固定资本存量,因此需要采用一定的方法对其进行估计,本文采用了如下方法:

首先,假定固定资本服从如下累积迭代模式:

K

=I

+(1-σ

)K

-1(1)

然后,假定在较长时期内固定资本投资增长率与固定资本存量增长率相等:

(2)

将第t年的新增固定资本投资I代入式(2)可便可计算出g,则:

K=(1+g)K

(3)

最后,则令t

=1,并将式(3)代入式(1)可得:

(4)

取σ

=10%,并将K

代入式(1)进行累计迭代便可得到历年的固定资本存量。历年新增固定资产投资已按固定资产投资价格指数进行平减处理,统一调整至以2000年为基准的可比水平。非农产业GDP已采用GDP平减指数对其进行平减处理,并已统一调整至以2000年为基准的可比水平。非农产业从业人员、城市建设用地面积以及城市非农产业GDP数据均来源于《中国城市统计年鉴》。

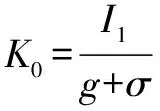

图1 2003—2013长江中游城市群城市建设用地利用效率变化趋势图

运用Maxdea1.0软件,采用超效率DEA模型,利用长江中游城市群26个城市(仙桃、潜江和天门三个县级市由于部分年份数据缺失,故将其略去,后文与此类似,不再赘述)2003—2013年相关数据对其超效率值进行了综合测定。限于篇幅,本文仅给出了三个子城市群各年城市建设用地利用效率的平均值,具体如图1所示。

从图1可看出,总体而言,2003—2013年长江中游城市群城市建设用地利用效率先下降,后上升,再下降,最后再上升,大体类似于一个“W”形。从子城市群的测算结果来看,区域差异明显,其中武汉城市圈的城市建设用地利用效率一直最高,长株潭城市群次之,而环鄱阳湖城市群一直最低。

五、区域生产要素一体化对城市建设用地利用效率影响的实证分析

屈子力指出,区域经济一体化所要实现的目标是生产要素的自由流动,且区域要素一体化有利于降低要素的交易和流动成本,刺激要素交易和跨区域流动,优化要素的空间配置结构,提高要素的空间配置效率,促进区域经济增长和城市建设用地利用效率的有效提升。因此本文拟从要素市场一体化的角度出发,着重考察劳动力和资本这两种生产要素的市场一体化对城市建设用地利用效率的影响。

由于资本和劳动力市场的一体化涉及要素的跨区域流动,因此,就本质而言,要素一体化属于空间经济学的研究范畴。有鉴于此,本文直接建立了空间Durbin模型来对这种影响进行实证研究,具体设定如下:

β

cq

+β

gov

+β

cl

+ξ

β

indser

+β

cq

+β

gov

+β

cl

+ξ

其中模型1主要用于实证检验资本市场一体化和劳动市场一体化是否会对城市建设用地利用效率产生显著的影响,模型2主要用于检验地方政府行政垄断是否会阻碍劳动和资本一体化进程,进而抑制要素一体化对城市建设用地利用效率的促进作用。

tfp

为被解释变量,表示城市建设用地利用效率,直接采用上一部分的效率测算结果,k

为资本,直接采用效率测算部分对资本的估计结果,l

为劳动力,用城市非农产业从业人员来表示,ξ

为随机扰动项,表示的是所有不能为已设定的解释变量解释的因素对城市建设用地利用效率的影响,模型中所有变量均已取自然对数。

gov

表示地方政府行政垄断程度,用地方政府本级财政预算收入与市辖区非农产业GDP的比值来表示。gov

*k

和gov

*l

分别表示地方政府行政垄断与资本的交互项和与劳动的交互项,该变量主要用于考察地方行政垄断是否会阻碍劳动和资本的流动,进而抑制城市建设用地利用效率的增长。控制变量:inc

表示经济发展水平,用市辖区非农产业GDP与年末总人口之比来表示,经济越发达,居民素质也越高,对合理利用土地资源的意识就越强,因此城市建设用地利用效率也就会越高。den

表示人口密度,用市辖区年末人口总数/行政区域总面积来表示,人口密度越大的地区,人均土地资源禀赋越低,土地资源越稀缺,土地价格越高,这将刺激企业进行产业结构转型升级,提高土地利用的技术水平,促进城市建设用地利用效率的增长。indser

为产业结构,用三二产业产值之比来表示,与第二产业相比,第三产业的土地利用效率相对更高,因此三二产业产值之比越大,城市建设用地利用效率也越高,故可以预期,indser

对城市建设用地利用效率的作用为正。cq

表示城市产权结构,用规模以上外商投资企业工业总产值与规模以上工业企业工业总产值之比来表示。与内资企业相比,外商投资企业的管理更加先进,生产技术水平也相对更高,土地利用效率也更高。但另一方面,在现行地方政府官员政绩考评体系的激励约束作用下,地方政府必须为招商引资展开激烈的竞争,而为了提高对外资的吸引能力,各地竞相降低土地出让价格,零地价甚至是负地价的情形也数见不鲜,这诱发了土地粗放利用和低效配置,抑制了城市建设用地利用效率的增长。cl

表示土地城镇化,用城市建设用地面积与城市行政区域总面积之比来表示。由于我国的城市化进程主要由政府主导,城市建设用地规模扩张在很大程度上体现的是政府的意志而不是全体市民的意志,主要体现的是行政行为,而不是市场行为,因此对大多数城市而言,我国的城市规模总是有扩张过快、面积过大之嫌,因此可以预计土地城市化将抑制城市建设用地利用效率的增长。(三)数据处理及数据来源

人均收入已用GDP平减指数对其平减处理,并已统一调整至以2000年为基准的可比水平;财政支出已按消费价格指数进行平减,并已统一调整至以2000年为基准的可比水平。规模以上外商直接投资和港澳台商投资工业企业总产值、市辖区政府预算内支出、行政区域总面积、城市建设用地面积以及市辖区年末总人口等数据均来源于《中国城市统计年鉴》。

(四)估计结果

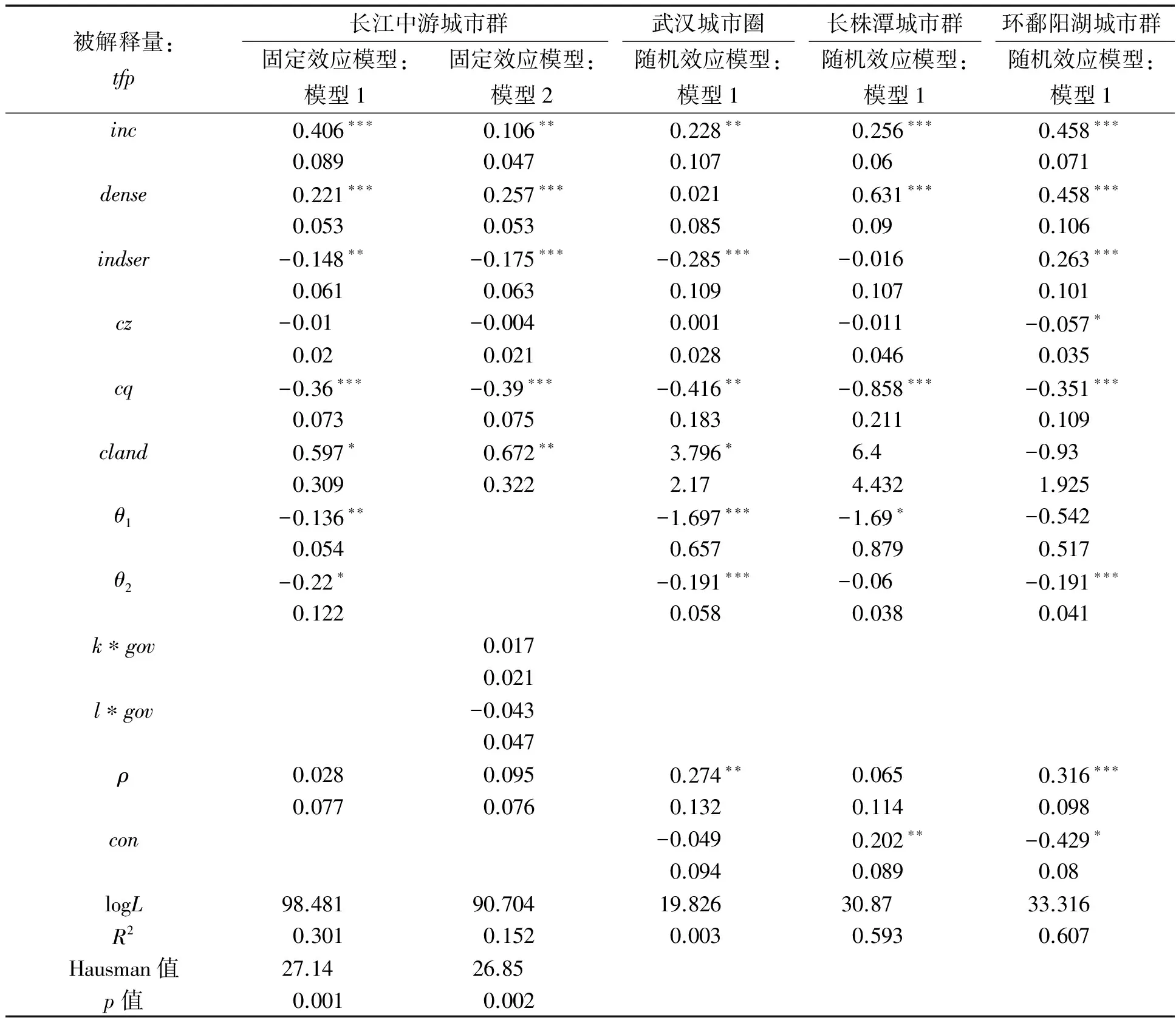

利用长江中游城市群26个地级市2003—2013年相关数据,对模型1和模型2进行了实证研究,具体如表1所示。

表1 空间Durbin模型估计结果

注释:*、**、***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平下显著。

首先,从以长江中游城市群为样本,对模型1的估计结果可看出,ρ

即使是在10%的显著性水平下也不显著,这说明长江中游城市群城市建设用地利用效率的空间外溢效应并不明显,一个地区的城市建设用地利用效率并不会对其他地区的城市建设用地利用效率产生实质性的影响,这也从侧面印证了长江中游城市群内部各城市之间技术经济联系的松散性。但从子城市群的估计结果来看,则存在较大的区际差异,其中长株潭城市群ρ

的系数估计结果即使是在10%的显著性水平下也不显著,这说明,长株潭城市群内各城市间的技术经济联系相对薄弱,一个地区城市建设用地利用效率的提升并不会促进其他地区城市建设用地利用效率的增长。与此相反,武汉城市圈和环鄱阳湖城市群的ρ

都通过了10%的显著性检验,且符号为正,其中武汉城市圈的系数估计结果为0.274,而环鄱阳湖城市群的系数估计结果高达0.316,约为武汉城市圈的1.25倍,这说明环鄱阳湖城市群内各城市的建设用地利用效率也存在显著的正外溢效应,各城市间的经济技术联系较为紧密,一个地区城市建设用地利用效率的提升不仅会给本地区带来好处,还会通过城市间的技术经济联系带动其他城市建设用地利用效率的增长。从以长江中游城市群为样本,对模型1的估计结果还可看出,θ

在10%的显著性水平下高度显著,但符号为负,弹性系数为-0.136,这表明资本一体化对城市建设用地利用效率的影响存在显著的空间负外溢效应,一个城市的建设用地利用效率不仅与其自身因素相关,还会受其他城市建设用地利用效率的影响,周边城市的资本投入数量每增加一个百分点,将会导致本城市的建设用地利用效率下降0.136个百分点。这主要是由如下三个原因造成的:第一,长江中游城市群建立的时间还不长,尚处于一体化的初级阶段,资本流动主要以单向流动为主。区域中心城市凭借自身强大的资源集聚能力,吸引了大量外围中小城市的资本流入,这显著地促进了区域中心城市经济的增长和城市建设用地利用效率的提升,但却掏空了外围中小城市持续发展的要素基础,降低了外围中小城市的经济增长速度和城市建设用地利用效率。当区域中心城市资源集聚程度的提高所带来的产出的增加和城市建设用地利用效率的提升小于外围中心城市资本流失所带来的产出的减小和城市建设用地利用效率的下降时,资本要素一体化就会成为区域城市建设用地利用效率提升的障碍。第二,由于缺乏产业规划和宏观引导,致使城市群内产业结构雷同的状况并未得到根本性的扭转,各城市间的资本关系更多地表现为竞争关系。为了促进本地区的产业发展,各地就必须为争夺有限的资本而展开激烈的竞争,这严重扰乱了资本的空间配置秩序,抑制了资本的有序流动,降低了城市建设用地的集约利用水平和利用效率。第三,在现行地方政府官员绩效考评体系的激励约束作用下,地方政府为争夺有限的资本展开了激烈的竞争,这种竞争不仅表现在阻止本地区产业资本的流出上,更表现在对东南沿海地区新转入产业的争夺上。为了增强对转移资本的吸引能力,各地不约而同地以土地作为优惠政策工具,竞争性降低土地出让价格,零地价甚至是负地价供地的情形也数见不鲜,地方政府的行政干预严重扰乱了资本流动的市场信号,绑住了市场的手脚,不利于市场机制的有效发挥。与此同时,θ

的估计结果在10%的显著性水平下高度显著,符号为负,弹性系数为-0.22,这说明劳动要素一体化对城市建设用地利用效率的影响存在显著的空间负外部性,劳动力的跨区域流动不仅会对本城市的建设用地利用效率产生显著的影响,还会对其他城市的建设用地利用效率形成干扰,其他城市的劳动力使用数量每增加1个百分点,将会导致本城市的建设用地利用效率下降0.22个百分点。这主要是由于随着土地和人力成本的不断上升,东部地区的产业开始向中西部地区转移,而长江中游城市群各城市凭借自身的独特优势获得了大量劳动密集型企业的青睐。为了提高对转移产业的吸引能力,长江中游城市群各城市竞相以土地作为优惠政策工具,这严重阻碍了市场机制在引导产业转移过程中作用的有效发挥。企业选址不再以市场为导向,而是以优惠政策为导向,哪里给的优惠政策多,优惠力度大,地价低就去哪里,这严重扰乱了资本的流动秩序,进而引发了劳动力的跨区域无序流动,无论是对劳动力流入地区还是流出地区而言,劳动都没有得到最佳配置。其次,从各子城市群的估计结果来看,武汉城市圈和长株潭城市群的θ

都通过了10%的显著性检验,弹性系数分别为-1.697和-1.690,从绝对值来看都超过了长江中游城市群的平均水平,这充分说明,子城市群内部的资本一体化对城市建设用地利用效率的抑制作用要强于各子城市群之间的抑制作用。这主要是由于三大城市群之间的产业结构相似度要低于子城市群内部的产业结构相似度,这就使得子城市群内各城市间的资本竞争更加激烈,土地作为招商引资工具所作出的牺牲也就更多,对城市建设用地利用效率的抑制作用也就更强。与此相对,从劳动要素一体化对城市建设用地利用效率影响的估计结果来看,武汉城市圈和环鄱阳湖城市群的θ

在10%的显著性水平下高度显著,弹性系数均为-1.91,小于长江中游城市群的平均水平-2.20,这说明武汉城市圈和环鄱阳湖城市群劳动市场一体化均显著地抑制了城市建设用地利用效率的增长。从相对水平来看,这种抑制作用要强于长江中游城市群的平均水平,这主要是由于在产业转移浪潮和地方政府竞争的背景下,子城市群之间对转移产业的争夺要强于子城市群内部各城市间对转移产业的争夺,这将使得子城市群之间转移产业的分布不均状态更为严重。由于区域竞争所引发的劳动力跨区迁移是建立在牺牲土地利用效率的基础之上,哪个地方的土地使用政策更加优惠,转移产业就更倾向于迁往哪里,而为了节省搜寻成本,劳动力也更倾向于在这些地区集聚,这将显著改善这些地区的劳动力市场状况,反过来吸引更多的转移产业来此集聚,为了安置这些入驻企业,地方政府必须为此提供更多的优惠土地,这意味着更大的土地利用效率损失,故综合而言,子城市群之间的劳动市场一体化将引发更为严重的城市建设用地利用效率损失。再次,从模型2的回归结果可以看出,gov

*k

的参数估计结果为0.0167,但即使是在10%的显著性水平下也不显著,这说明地方政府行政垄断对资本要素跨区域流动的作用并不显著,政府的行政垄断并没有像我们预期的那样,阻碍了资本的跨区域流动,抑制了要素一体化进程的推进和城市建设用地利用效率的增长。与此类似,l

*gov

的系数估计结果为负,但即使是在10%的显著性水平下也不显著,这初步说明,地方政府行政垄断对劳动跨区域流动的阻滞作用并不显著,地方政府行政垄断也没有像我们预期的那样阻碍了劳动力的跨区域流动,进而也就没有通过阻碍劳动力市场一体化进程的推进而抑制城市建设用地利用效率的增长。六、结论及政策建议

(一)结论

长江中游城市群城市建设用地利用效率的空间溢出效应并不显著,但存在一定的区际差异,其中长株潭城市群城市建设用地利用效率的空间溢出效应为负,环鄱阳湖城市群为正,而武汉城市圈的城市建设用地利用效率空间外溢效应并不显著。

资本和劳动市场一体化均显著地抑制了城市建设用地利用效率的提升,但在子城市群层面,这种影响却存在显著的差异。其中武汉城市圈和长株潭城市群资本市场一体化对城市建设用地利用效率的抑制作用要小于长江中游城市群层面的抑制作用。但武汉城市圈和环鄱阳湖城市群劳动力市场一体化对城市建设用地利用效率的抑制作用却小于长江中游城市群层面的抑制作用。

政府行政垄断对城市建设用地利用效率的影响并不显著,既没有促进,也没有抑制要素的跨区域流动。

(二)政策建议

(1)完善区域基础设施建设,促进资本和劳动力的跨区域流动,助推要素一体化进程的快速发展。加强长江中游城市群资本市场建设,完善资本市场交易制度,创新交易机制,更新交易设备,扩大资本市场服务的覆盖面。积极鼓励银行、证券公司和保险公司等进行跨区域兼并重组,逐步构建以武汉股权托管交易中心为龙头,以跨区域城商银行,保险公司和证券公司为支撑的长江中游城市群金融市场服务体系。与此同时,还应加强区域劳动力市场建设,在整合现有劳动力市场资源的基础上,建立新的与长江中游城市群一体化发展要求相适应的劳动力市场体系,逐步形成以长江中游城市群劳动力市场为统领,各区域劳动力市场为支撑,覆盖城乡,服务全域的劳动力市场体系。

(2)创新长江中游城市群地方政府官员绩效考核机制。将长江中游城市群的总体发展绩效作为各地方政府官员绩效考评的一部分,并根据各地实际设置差异化的权重。与此同时,考虑到在区域一体化初期,地方政府的合作意愿普遍更低,可适当调高长江中游城市群整体发展绩效在考评体系中的比重。

(3)建立长江中游城市群管理委员会。创新长江中游城市群行政管理体制,成立长江中游城市群管理委员会,下设国土资源管理办公室和产业规划办公室,国土资源管理办公室负责长江中游城市群土地利用总体规划的编制和监督管理工作。产业规划办公室主要负责制定长江中游城市群中长期产业发展规划,指明各区域在未来较长一段时间内的产业发展方向和发展重点,引导企业跨区域合理流动,鼓励企业跨区域、跨行业兼并重组,不断提高产业的区际分工水平。提高区际产业关联,促进劳动和资本要素的跨区域有序流动,提高劳动力和资本的空间配置效率,提高城市建设用地的整体集约利用水平和利用效率。

[责任编辑 王治国 责任校对 王景周]

2016-03-31

胡雪萍(1965—),女,江西宜春人,中南财经政法大学经济学院教授,博士,博士生导师,主要从事发展经济学研究; 钟成林(1988—),男,江西宜春人,中南财经政法大学博士研究生,主要从事城市土地利用与管理研究。

国家社会科学基金项目《推进生态城镇化建设的长效机制研究》(批准号:14BJL065)。

F061.6,F061.5

A

1000-5072(2017)06-0014-08