让教师学会发现美、感知美、体验美、表达和创造美

2017-07-17赵伶俐

观察目前关于教师专业发展的各种理论、教师职前职后发展标准、教师教育课程设置与标准、各级各类培养培训体系等,审美素养常常被严重忽视。教师缺乏审美素养,尤其是缺乏具有较高审美素养的专门美育教师,成为教师专业发展体系中最短的短板。这会导致学校美育难以实施,学生审美素养难以养成,德智体美全面发展难以实现。教师发展是残缺的,学生发展怎么可能全面。

2015年,国务院发布的《关于全面加强和改进美育工作的意见》指出,美育要“以审美和人文素养培养为核心,以创新能力培育为重点”,要“培育和践行社会主义核心价值观”,“贯穿学校教育全程”,促进学生德智体美素质全面发展,个性发展;促进专业艺术人才、各类高等教育、中职中专教育等学生的专业发展;融人国家“互联网+”行动,实施“学校美育质量检测”,到2020年建设成为“具有中国特色的现代化美育体系”(国办[2015] 71号第一条、第三条、第四条、第八条、第九条、第十条等)等。所有这些理想的美育目标和任务实现,基础都是学生“审美素养”发展。而基础之基础,是教师审美素养的发展。

教师审美素养构成

所谓“审美素养”,也就是审美素质的培养和养成。培养是有目的有计划有组织进行的教育;养成是在培养的基础上潜移默化地陶养生成。而“审美素质,指主体对美的事物(自然美、社会美、艺术美、科技美)感知、理解、趣味、取向、体验、评价、表现和创造的基本品质与能力的总和,亦即审美认知力、体验力、表现力和创造力四个维度”。[1]这是学生审美素质养成的基本指标,也是教师必须首先具有的一般审美素养。此外,教师还应该具有对所教学科或专业的审美能力,以及实施美育的教育教学能力。

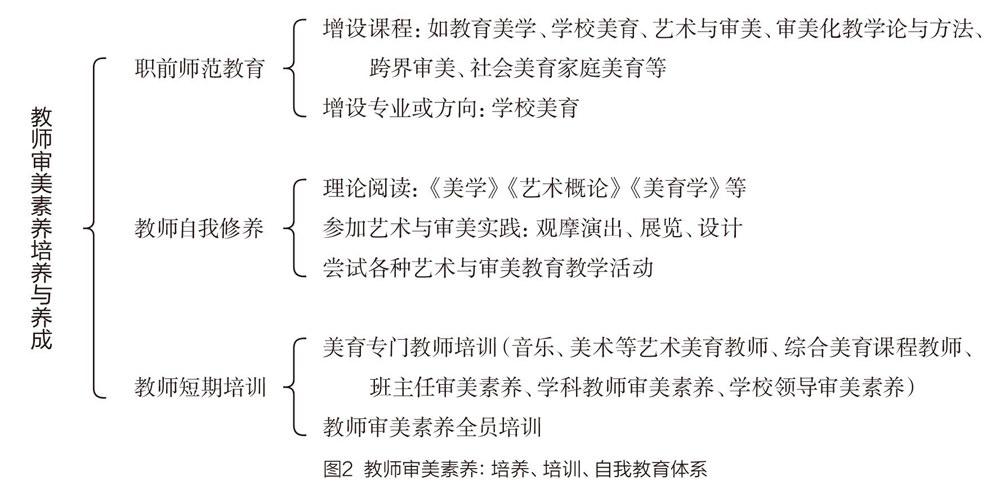

综合起来,理想的“教师审美素养”指教师审美能力、专业审美能力和美育教学(实施)能力的培养与养成。分解为如下教师审美素养要素与结构指标体系(图1)。

正如美具有共同本质和规律,同时又具有鲜明的个体性和选择性,任何一位教师的审美素养,在对美的本质与规律理解和掌握的基础上,都具有显著个性与选择性。在图l所列审美素养体系中,或者有较高的一般审美能力和优良品质,或者专业审美能力或品质特别凸显,或者审美教学技能中的音乐审美教学方法,尤其是合唱与指挥的教学方法特别高超。

但是,无论侧重哪一方面,作为教师尤其是专门的美育教师(艺术课程美育教师、综合美育课程教师、学科审美化教学实验教师、班级文化与校园文化审美化建设教师、大型审美与艺术活动设计与组织实施教师),都必须具有一定美学和美育知识,理解美的共同本质与基本规律,掌握一定艺术技法或其他技法,具有一定的表现美和创造美的能力,一定的美育实施或审美化教学技能。更重要的是,能充分享受教学乐趣、富有教学激情,执着追求教学完美的精神、信念和意志等。

美的本质就是和谐。所谓和谐,是“美好事物的基本特征之一,指事物和现象各个方面完美的配合、协调和多样中的统一,在心理机制上使人愉快、满足,并能唤起人们对生活的热爱”,“它体现在人的身心關系、人与人的关系、人与社会的关系和人与自然的关系运动过程中,是事物发展的美好阶段”[2],指“整体中各个部分与各个要素的有机匹配关系,且令人感到身心愉悦”的那些事物[3],是“基于本质联系的内外统一和相互渗透通过感知在人的感情和理智中产生的一种积极反映”[4],“是一个重要的哲学范畴……反映了事物发展的协调、平衡、秩序和合乎规律性特征”[5]。概言之,和谐就是天下所有美好事物及其最佳结构关系的代名词;和谐就是中国美学“和而不同”之道,西方美学“多样统一”法则。中国传统经典文化如《易经》《道德经》等阐释的就是“和”之道,与西方和谐观念直接相通[6]。

“因此可以这样理解:一个人如果能够对整体中各部分、各要素之间的有机匹配关系敏锐感知和理解,并获得身心愉悦体验(美感),就有了最基本的审美素养,进一步深造掌握了美的本质(和谐)和美的基本规律,能通过一定技能(包括,但不限于艺术技法)表现和创造出新的和谐事物等,有了这样的审美认知力、审美价值观和美感体验、审美表现力、审美创新能力,就是有了较高水平的审美素养;由此拓展促进人文素质、德智体美(真、善、美、体)全面素质,乃至专业(包括艺术专业)和职业的发展,包括专业职业热情、信念、创新意识和能力,即专业职业鉴赏力、表现力和创造力的发展。[7]

换个角度说,如果一位教师理解了美的本质,掌握了一定的审美规律和方法,就能够在教育和生活的各个领域发现美,有敏锐的感知美和较高的美感体验水平,善于用一定方式表达和创造美,并用一定的教学与活动方式对学生实施有效的审美教育。这样的教师在教育教学或生活中,总是在不失理性逻辑内核的同时,充满着形象、生动、新颖、美感、激情、积极、创造的品质与气息,在准确有效的同时,令学生身心愉悦。这无疑是教师专业化发展最富有生机的取向、内容和力量。

教师审美素养的培养与养成

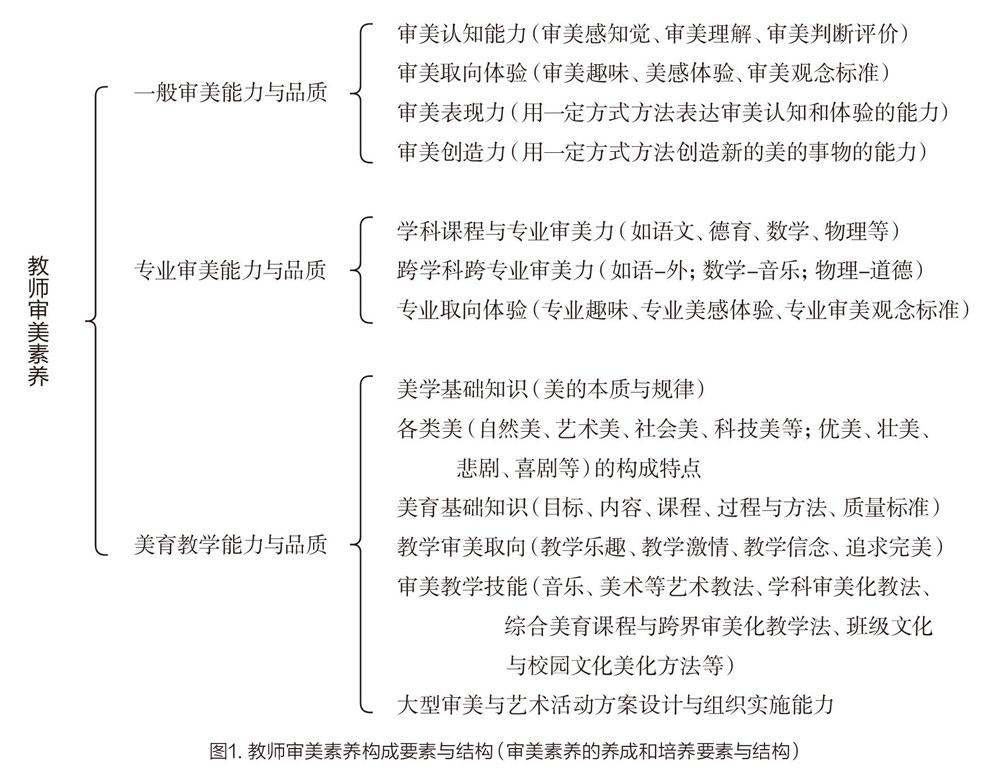

美育要落地,必须依靠相当一批具有审美素养、能胜美育教学乃至学校美育方方面面工作的教师。而教师审美素养的养成,需要有目的有计划有组织地实施教师审美教育、教师审美培训,以及教师自觉的自我审美教育等共同完成。这是一个长期而系统的工作。因为久已欠缺,更是一项边创建边实施的艰巨任务(图2)。

如图2所示,(l)职前各级各类师范专业课程中,应当补充“教育美学…‘学校美育”“艺术与审美”“审美化教学方法”“跨界审美”等课程,甚至增设培养各级各类美育教师的“学校美育”专业和方向。(2)职前职后教师的自我教育,需要明确提示和强化自我审美养成意识,除专业学习以外,推荐和鼓励教师增加《美学》《艺术概论》《美育学》等方面的理论阅读,参加和学习组织各种类型的艺术与审美实践活动,观赏音乐、美术、舞蹈、戏剧演出,参观美展、科技展、社会经济展、各种博物馆,自己设计服装、家居环境,参与美化社区,在教育教学中自觉尝试“实施审美化教学”[8]等。(3)在各级各类职后教师培训中,把教师审美素养作为一项必修内容;在紧急需求美育教师的情况下,集中进行美育教师审美素质专题短期培训,也不失为解决问题的一个策略。这包括对艺术教师、班主任、学科教师乃至分管领导以及美学美育理论、审美教学方法与观摩点评、美育活动方案设计等方面的培训。

无论哪一种方式或途径,学校在制度设计方面,尤其是学分制度、奖惩制度和教师评价制度等方面给予系统考虑,是促进职前职后教师审美素养发展必不可少的保障。

学校美育从提升艺术教师的审美素养开始

无论如何,艺术美是学校美育的主要载体。因此,音乐、美术等艺术教师以及社会艺术机构的专业人员,是最基础的美育教师队伍。

艺术的灵魂是美,是用一定的艺术手法对自然美、社会美、科学技术美等各种美的典型提炼与表达。“没有美的艺术,只是一个形式的空壳”[9]。艺术美(非全部艺术)是由人类独创出来的最典型的和谐事物。“和谐在艺术中指作品一切组成部分有机的相互联系,如音调的同时配合(和弦),建筑物各部分之间的比例协调,绘画细节比例的一致,色彩、形式、效果等方面配合的恰到好处,文学作品的结构统一等等。文艺心理学认为,事物本身合乎规律的过程是艺术中和谐的本源”[10]。正因为如此,艺术美才成为美育中一个不可或缺的重要组成部分。

然而长期以来,音乐、美术等艺术专业教育,乃至学生和教师的艺术素养教育都有所欠缺,甚至极其欠缺关于审美素养的教育。这就导致我们现在所说的艺术教育,更多的是音乐、美术等艺术技法的训练。艺术专业教师和学生系统的审美素养亟待提高。图2中关于教师审美素养培养、培训和自我教育的方方面面,严格来说首先是针对艺术专业教育,尤其是艺术教师,以及艺术教师教育来说的。

学校美育的真正实施,急待音乐、美术等艺术教师审美素质的提升,急待他们向名副其实的美育教师华丽转身。换句话说,学校美育从提高现有音乐、美术等藝术教师的审美素养开始。

有人说,教师是太阳底下最光辉的形象。其实更准确地说,成熟、优秀且具有较高审美素养的教师,才是银河系中那一颗一颗耀眼的太阳。他们不仅以自己专业的教育教学为学生发展提供知识的能量,且善于打破已有框架,会千方百计使得自己的教育教学具有形象、生动、新颖、激情、熠熠生辉的形式,光耀课堂,感染和愉悦学生身心,引发学生内心与外在行为的聚变、裂变与重组,最终使他们成为全面和谐发展的有个性和创造力的人。

这就是我们理想中的教师,是教师专业化发展的至高境界!

注释:

[1]赵伶俐.基于目标与课程的美育质量测评。华东师范大学学报(教育版)2017.5.

[2]朱智贤。心理学大辞典。北京师范大学出版衬。1989,p265.

[3]赵伶俐.美育,使人格完美和谐的教育.人民教育.2014: 21,42-45.

[4]刘光.论和谐概念.东岳论丛.2002: 23(4),118-122.

[5]李素霞.业里十多德伦理学中的和谐思想及其现代启示.道德与文明2002:3,47-51.

[6]赵月美,喻云涛,中西传统“和谐”观比较及其现实意义.发展研究:2000:5,62-63.

[7]赵伶俐.基于目标与课程的美育质量测评.华东师范大学学报(教育版)2017.5.

[8]范蔚、赵伶俐.市美化教学.北京师范大学出版社.2016

[9]彭吉象.载:赵伶俐、叶泽洲.创建贯穿学校全程的大美育体系.中国教育报.2017.6.29.

[10]同[2]