腹腔镜胰体尾联合脾切除术治疗胰体尾癌的临床效果观察

2017-07-01王耀东朱峰

王耀东 朱峰

(1.许昌市中心医院 肝胆外科 河南 许昌 461000; 2.华中科技大学同济医院 肝胆胰外科 湖北 武汉 430030)

腹腔镜胰体尾联合脾切除术治疗胰体尾癌的临床效果观察

王耀东1朱峰2

(1.许昌市中心医院 肝胆外科 河南 许昌 461000; 2.华中科技大学同济医院 肝胆胰外科 湖北 武汉 430030)

目的 探讨腹腔镜胰体尾联合脾切除术治疗胰体尾癌的临床效果。方法 选取2013年7月至2016年9月许昌市中心医院61例胰体尾癌患者,随机数表法分组,对照组30例,观察组31例。对照组予以开腹胰体尾切除术治疗,观察组实施腹腔镜胰体尾联合脾切除术治疗,比较两组出院时间、术中出血量、进食时间及术后排气时间,并统计并发症发生情况。结果 观察组术中出血量、出院时间、术后排气及进食时间均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组并发症发生率为3.23%,低于对照组26.67%,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 腹腔镜胰体尾联合脾切除术治疗胰体尾癌,效果显著,安全性高。【关键词】 腹腔镜;胰体尾切除术;脾切除;胰体尾癌

胰腺癌是临床常见的一种消化道恶性肿瘤,其2~4年死亡率高达98%,对患者生活质量及生命安全造成极大威胁[1]。其中胰体尾癌为胰腺癌常见类型,是胰体癌与胰尾癌的统称,发病率较高,据统计在全部胰腺癌患者中有11%为胰尾癌,11%为胰体癌[2]。临床多表现为腹痛、黄疸、食欲不振等,患者若未采取积极有效的治疗措施,将导致病情加重,甚至导致患者死亡,提高病死率。传统开腹手术取得一定效果,但手术创伤大,不利于预后。本文旨在观察腹腔镜胰体尾联合脾切除术治疗胰体尾癌的临床效果。

1 资料和方法

1.1 一般资料 选取2013年7月至2016年9月许昌市中心医院收治的61例胰体尾癌患者,均符合《外科学》[3]中胰腺癌诊断标准,随机数表法分为两组。对照组30例中男18例,女12例,年龄35~70岁,平均(51.78±10.62)岁;观察组31例中男17例,女14例,年龄36~72岁,平均(52.81±10.59)岁。两组基本资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法 观察组行腹腔镜胰体尾联合脾切除术,行全麻,气管插管,取平卧位,于脐下行弧形切口(约1 cm),建立人工气腹,腹内压维持为12 mm Hg,将腹腔镜及戳卡作为观察孔,于右肋缘下约3 cm右腹直肌外缘行0.5 cm切口,于剑突下约3 cm处行0.5 cm切口,于左肋缘下约3 cm左腹直肌外缘行1.2 cm切口,并置入戳卡。以超声刀对胃结肠韧带予以离断,对脾结肠韧带及脾胃韧带进行游离,下推横结肠,分离胰腺粘连及胃后壁,暴露胰腺,观察肿瘤位置及邻近组织。于胰腺上缘打开暴露腹膜,对肿瘤左侧脾动脉进行游离,将后腹膜切开,并沿此组织间隙向上分离,充分暴露游离脾静脉,若遇血管则以生物夹或钛夹夹闭离断,进行上下交替游离。对难以分离的脾静、动脉及肿瘤,应先分出脾静、动脉与胰体部近端间隙,并对脾动脉进行夹闭离断,对脾脏颜色进行观察,将拟切除胰腺处。术中见脾静、动脉被胰体尾部肿瘤包裹,离断后脾脏血供不足,合并脾脏占位性病变或累及脾门肿瘤行胰体尾联合脾切除术。对脾静、动脉进行夹闭并离断,采用Endo-GIA于肿瘤右侧约1 cm处离断近端胰体,自脾血管后方离断,直至胰尾部,以Ligasure及超声刀对脾周韧带予以离断,并将脾脏切除,对脾动脉邻近淋巴结、脾门淋巴结及胰腺下缘淋巴结进行清扫,同标本整块切除,并自左侧戳卡孔取出标本,冲洗止血,脾窝及胰腺断面放置硅胶引流管。术后行消炎、营养支持、抑酸等治疗,严密监测患者血生化、血常规、引流液及凝血等情况,引流液<20 ml/d,未见感染、胰瘘等现象则拔除引流管。对照组行开腹胰体尾切除术,行全麻,气管插管,于左侧肋缘下行20~30 cm斜型切口手术操作基本与观察组相同,拟定切除线后需适当游离脾血管主干,先对脾动脉进行结扎离断而后结扎离断脾静脉,胰腺实质离断使用电刀,缝扎胰管,以3-0 Prolene丝线对胰腺断端实施褥式缝合。

1.3 观察指标 统计比较两组术后排气及进食时间、出血量、出院时间。对两组术后切口感染、腹腔感染、胰漏及肺部感染等并发症发生率予以统计对比。

2 结果

2.1 手术情况 与对照组相比,观察组出血量少,出院时间、术后排气及进食时间均较短,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组手术效果比较

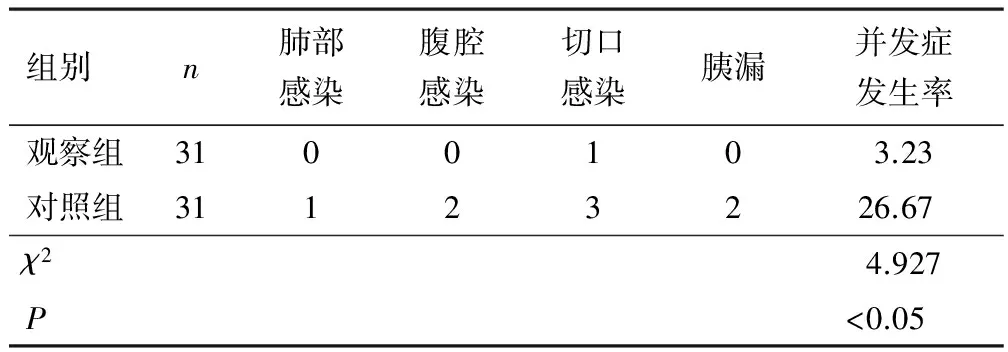

2.2 并发症发生率 观察组术后并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组术后并发症发生率比较(n,%)

3 讨论

胰腺可分为尾、体、颈、头4部分,位于机体上腹中部腹膜后,为机体内仅次于肝脏的第二大消化腺。由于胰腺位置深,在邻近腹主动脉及下腔静脉等重要血管,传统开腹手术需行较长切口方可保障病变组织及胰腺的充分暴露,手术难度大、风险性高,且易引发多种并发症。有调查显示,开腹胰体尾切除术患者术后并发症发生率高达22%~45%,术后死亡率高达4%,危及患者生命安全[4]。

有报道显示,腹腔镜体尾切除术术后病死率较低,安全性高[5]。腹腔镜手术是一种微创手术,应用于胰体尾癌具有以下优势。①切口小,仅需行1 cm左右的小切口即可实施手术操作,避免开腹手术因切口过大而过多暴露内脏器,可有效保护内脏器官,减少术后并发症发生,促进良好预后;②可经腹腔镜放大视野,有效保证视野清晰、开阔,减少或避免对周围正常组织造成的损害,利于手术实施;③联合脾脏切除,可在游离胰腺组织及邻近韧带后,先行游离部分脾动脉,夹闭脾动脉后以闭合器闭合,离断脾静脉及胰腺,促使手术操作简单化,防止游离血管时出血等不良事件发生,减低手术风险;④以Endo-GIA横贯切断胰腺,缝扎胰腺断端胰管,进而有效闭合离断脾血管及胰腺实质,减少或避免胰漏、出血等并发症发生;同时腹腔镜下胰体尾联合脾切除术,对患者造成疼痛小,术后短时间内患者即可下床活动,减少因长期卧床及疼痛限制咳痰所致并发症发生。本研究发现,观察组术中出血量少于对照组,术后排气、进食及出院时间均短于对照组(P<0.05),这提示对胰体尾癌患者给予腹腔镜胰体尾切除术与脾切除术联合治疗,效果显著,可有效缩短术后进食、排气时间及出院时间,且术中出血量少。同时本研究发现,观察组并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),旨在说明腹腔镜胰体尾联合脾切除术治疗胰体尾癌,可有效减少术后并发症发生。

综上所述,腹腔镜胰体尾切除与脾切除术联合应用于胰体尾癌,效果显著,可有效减少术中出血量,术后排气时间短、进食时间及住院时间短,且术后并发症发生率低,具有较高的临床推广应用价值。

[1] 陈捷,商昌珍,陈亚进.保留脾脏及脾血管的腹腔镜胰体尾切除术治疗胰体尾囊性肿瘤[J].中华消化外科杂志,2015,14(8):673-676.

[2] 李瑞阳,黄强,刘臣海.腹腔镜胰体尾切除术的应用体会及技术改进[J].肝胆外科杂志,2015,23(3):197-199.

[3] 陈孝平,汪建平.外科学[M].第8版.北京:人民卫生出版社,2013:489-490.

[4] 洪德飞,林志川,张宇华,等.腹腔镜胰体尾切除术选择策略临床研究(附56例报告)[J].中国实用外科杂志,2015,35(12):1325-1328.

[5] 崔鹏,黄玲,潘裕国,等.腹腔镜胰体尾联合脾切除术治疗胰体尾癌的临床疗效[J].中华消化外科杂志,2015,14(8):640-643.

R 735.8

10.3969/j.issn.1004-437X.2017.10.079

2016-12-27)