中药复方新药的药理学评价思考*

2017-06-21赵军宁

赵军宁

(四川省中医药科学院/四川省中医药转化医学中心/国家中医药管理局中药质量生物评价重点研究室/四川省道地药材系统开发工程技术研究中心/中药品质评价与创新中药研究四川省重点实验室成都610041)

中药复方新药的药理学评价思考*

赵军宁1,2**

(四川省中医药科学院/四川省中医药转化医学中心/国家中医药管理局中药质量生物评价重点研究室/四川省道地药材系统开发工程技术研究中心/中药品质评价与创新中药研究四川省重点实验室成都610041)

本文讨论了新医学模式对中药复方新药转化的影响、中药复方作用特点及作用原理研究现状、中药复方新药药理学评价的特殊考虑以及中药复方新药药理学评价的重要作用,对于科学认识中药复方作用特点和加快中药复方新药转化具有重要意义。

中药复方药理学评价中药新药转化医学

1 新医学模式对中药复方新药转化的影响

传统中药复方转化源于临床实践。无数医学前辈为了减轻疾病痛苦,尝遍各种草药亲自进行人体试验,总结出治疗各类疾病的草药,神农尝百草就是最典型的例证。古代医家在很长一段时间试验积累了很多草药,并对草药药用价值进行评价。

医学模式的发展和演变由最早的自然哲学、神灵主义到15世纪初的机械论,再到19世纪的生物医学、社会生态以及20世纪的“生物-心理-社会”医疗模式,一直发展到现在的TIDEST模式***、4P医疗模式****和5P医学*****。21世纪综合环境、社会、心理、工程、生物的新医疗模式式,对新药发现、新药开发、新药创制都产生了重大影响。

21世纪的医学模式对中医学是机遇还是挑战?目前中医学发展的问题是如何与这种新形势医学沟通和交流来促进共同发展。中医提倡的是整体观******,西医是还原论*******,这两种迥然不同的医学却在21世纪精准医学的提出而出现了交汇点,那么这两种医学能否共同发展是值得思考的问题。

值得注意的是,精准医学具有丰富内涵和复杂概念,需要我们认真地思考和小心地解读。精准医学不能简单地等同于个体化医学(Personalized Medicine)。基因组测序是实现“精确医学”的主要任务之一,但不能把实现“精确医学”局限于基因组测序。

中医在本质上是最符合个性化医疗的一种诊疗方式,同样的病症,中医通过望闻问切的手段来确定病因,针对病人的个体差异确定处方。中医辨证论治是个体化医学(宏观),但不完全符合现代精确医学定义(微观)。临床与基础的相互转化是中医药发展的主线,中国在数千年前个性化治疗就已初具雏形。“精准医学”与中国传统医学中的“个性化治疗”尽管没有直接关系,但如今在精准医疗的世界发展格局中,中国具有天生的优势。精准医学所使用的基因测序、大数据方法既不属于中医、也不属于西医,这些技术谁用得好谁就具有优势,因此中医学可以有所建树。精确医学这一新医学模式的出现将对中医学研究成果转化和医疗实践产生重大影响,有可能改变人类维护健康和抗击疾病的传统模式。

2 中药复方的作用特点及“杆秤原理”或者“适度调节原理”认识

中药疗效特点在于多成分联合、剂量少、多靶点,但是作用时间长、效价活性低,长时间累积药物也可达比较理想的最大药理效应(效能)。中药复方作用特点离不开中医的辨证论治和理法方药,辨证论治是理法方药运用于临床的过程,为中医学的基本特色;理法方药是中医学关于诊断与治疗操作规范的四大要素,临床与基础的相互转化。

中医本身也有药理学理论。包括:四气五味药理学、归经药理学、升降沉浮药理学、脏腑药理学、治则药理学、治法药理学、方剂药理学等。《圣济经》中的中药药理学理论包括性味和法象。性味即《神农本草经》所载的四气五味等,属药物的内在性质。法象即北宋儒学格物穷理,根据药物的外形、颜色、质地等外部现象和药物基原的习性、作用、自然界物种间的克制关系等来说明药物的作用原理。目前中医的药理学发展较缓慢,现在的中药药理学主要借鉴了西医的药理学和药动学。中医药理学直接融于中医理论体系中,而西医临床一旦脱离现代药理学很难指导处方开药;此外,两者理论差别也较大。

关于中药复方的作用原理有几个代表性学术观点:1996年中药复方作用“散弹理论”[1],2000年多靶点、多环节、复杂网络的整体调节作用的提出[2],2014年中药药效物质的“显效形式”、“叠加作用”和“毒性分散效应”的提出[3]。薛燕教授提出的中药复方“散弹理论”成为当时中药研究的重大突破,这一理论演变成后来的多靶点概念。多靶点、多环节、复杂网络的整体调节作用是中药复方作用的基本特点。蔡少青教授提出的中药药效物质的“显效形式”及其作用机制(“叠加作用”及协同作用)的研究阐明,将为中药的有效性以及如何有效提供更深入的、重要的科学证据;为中药质量评价及质量控制提供全新的策略[3]。

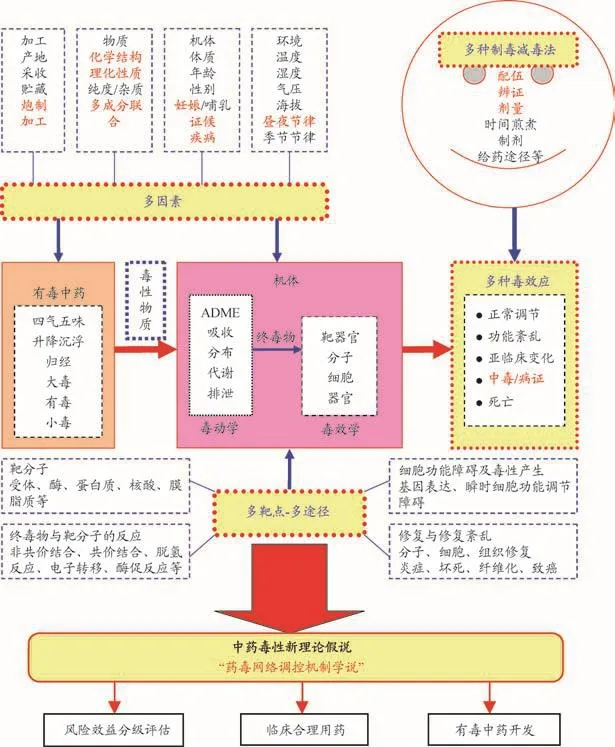

以本课题组973中药毒性理论假说为例,中药在体外环境中有很多因素会影响中药包括中成药的疗效。中药有四气五味、升降沉浮、归经等特点,进入人体后体现在毒性物质基础在体内的作用,主要为ADME或ADME/Tox的中药评价思路,通过毒性成分的吸收、分布、代谢和排泄对靶器官产生毒效应,这种毒效应常表现为多种形式,这就是中药多靶点、多途径的表现形式(图1)[4]。我们认为复方中药作用原理最重要的特点有:中和原理和适度原则。可以称之为中药复方“杆秤原理”或者“适度调节原理”。中医本身是中和的医学,中和原理就是通过药物偏性进入体内纠正体内的偏性,以偏纠偏。这也是中国传统的杆秤思维,纠偏求平。阴代表“衡”,就是秤杆;阳代表“权”,就是秤砣。合适位置的确定则是依据理(病症证-辨证审因)法(决定治法)方(选方)药(用药,选择合适的药物酌定用量),取决于疾病或者症候的严重程度。适度,即中病即止,过犹不及。《医学衷中参西录》曰:“有病病当之,无病体受之”。《黄帝内经》曰:“有故无陨,亦无陨也”。

3 中药复方新药药理学评价的特殊考虑

目前化学新药通常通过靶点或者机理来找对应的药物,临床的一线药物多来自于化学药品。但这种思路在多靶点、多效应的中药复方开发中存在争议。从2012-2015年新药审批结果来看,通过审批的中药进入临床和生产的比例很小。显然,简单套用化药“成分+靶点”评价标准必然对中药复方新药转化带来极大困扰。下面是中药复方新药的转化与创制有关药理学评价的特殊考虑。

一是平衡原理问题。平衡点的确定是依据理(病症证-辨证审因)、法(决定治法)、方(选方)、药(用药,选择合适的药物酌定用量),也取决于疾病或者症候的严重程度。在这一原理中,中药主要通过四气五味纠正机体的偏性从而达到治疗效果。因此,以偏纠偏是中药药理评价很重要的问题。中药安全性问题一直是国内外关注的问题。根据毒性,中药又分为毒剧药(大毒)、烈性药(有毒、小毒)和补益药(平性),目前大多数中药毒性安全性研究依据不充分,未能收到国际的广泛认可,因此建立有效的风险/效益评估模型从而确保临床使用安全十分必要[4]。

二是适度调节。大多数中药复方都是药效平和、不追求彻底消除病原的处方,起到适度调节作用;这种适度调节作用保护了机体内环境、保护了自身抗病能力、保护了机体免疫力。微小作用的长时间累积效应,效能(药物的最大效应)>效强(药物到达一定效应所需的剂量,它反映药物与受体的亲和力)可能是中药的优势。如放化疗可能较大程度地杀死肿瘤细胞,但也对免疫系统造成较大损伤,因此中和作用生物疗法受到重视,这也可能是中药复方的优势。

图1 中药毒性理论“多因-多点-多毒-多制”的复杂网络体系框架[4]

三是有效性终点判定问题。药品上市、中药研究中有效性终点判定上有利于中药复方优势和特色的发挥。有效性终点判定可以针对症候、体征、疾病转归以及生物标志物。生物标志物(Biomarker)是指可以标记系统、器官、组织、细胞及亚细胞结构或功能的改变或可能发生的改变的生化指标,具有非常广泛的用途。生物标志物可用于疾病诊断、判断疾病分期或者用来评价新药或新疗法在目标人群中的安全性及有效性。效应生物标志物在中药复方多靶点药效评价体现得更加完整。

四是多成分多靶点综合(整合)效应与临床定位的关系。临床定位可以针对疾病、证候或者症状以及有助于改善疾病的其他指标。中药复方存在多靶点综合机制和非单一物质基础、靶点或者信号通路的特点,因此在复方药效评价上更注重其药理作用,包括主要药效学和次要药效学[5]。

五是安全性问题,不能忽视微小毒性。中药复方是公认的低毒性、低活性的药物,但其中的微小毒性不容忽视。有些中药复方通过了药理检测,却在临床使用上出现安全性问题而中止试验。因此,现代生物制剂检测手段,尤其是针对中药微小毒性的微毒测试能否反映中药毒性是值得关注的问题[6,7]。

4 中药复方新药药理学评价的重要作用

中药复方新药转化首先考虑的是用药需求,要体现中药复方的特色和临床优势,以保证药品安全、有效和质量可控。目前正在酝酿讨论的中药新药注册管理新的分类方法,建议把中药注册分为创新药、改良性创新药、经典名方、同方类似药、进口药等5类。其中,中药来源的成分、部位、复方都属于创新药是一个非常大的进步,更为符合临床应用有效、安全的药品属性。“药品”被研发,得到政府许可在大规模人群中使用,前提是其“效益”大于“风险”。新药上市实际是风险和收益平衡的问题,绝对安全并非新药评价的主要问题,患者获得临床疗效是否大于风险才是关注重点。

中药临床研究比较丰富、详细,相比之下,前期的药理学研究相对薄弱,这是我们需要解决的问题。中药药理学以中医理论还是现代药理理论为指导仍然有待探究。中药药理学与植物药理学有许多相似之处,不同的是中药药理学是指在“中医理论指导下”的中药药理学问题,而植物药理学则是按照系统分类,如作用于中枢神经系统、作用于心脑血管系统等分类来进行的。中药要做出剂量-药效的原则,要做到第一作用、第二作用、第三作用和作用谱的原则。因此,中药必须应用“药效学”原理加以认定;也只有通过“药效学”的认定才可能得出规律。由于现在中药药理学大多是在中医药理论指导下进行,到底是按“中医理论指导下”进行分类,还是按现代医药学理论分类已形成争议,只有在积累了大量真实的数据才有可能找到定论。

1薛燕.中药复方散弹理论——论中药复方现代研究方法.北京:中国环境科学出版社,1996.

2任平,黄熙.新概念药物的源泉之一:方剂血清靶成分.中草药, 2000,31(8):637-638,附1.

3徐风,杨东辉,尚明英,等.中药药效物质的“显效形式”、“叠加作用”和“毒性分散效应”——由中药体内代谢研究引发的思考.世界科学技术-中医药现代化,2014,16(4):688-703.

4赵军宁,杨明,陈易新,等.中药毒性理论在我国的形成与创新发展.中国中药杂志,2010,35(7):922-927.

5Zhao J N,Yan L C,Liu Q C,et al.Studies on the ADME/Tox characteristics of Xiao Chai Hu Tang in caco-2 cell model.The 16th world congress of basic and clinical pharmacology(World Pharma),2010.

6赵军宁,鄢良春.基于Microtox技术(微毒测试)的中药综合毒性快速评价.世界中医药,2014,9(2):137-144.

7赵军宁,叶祖光.传统中药毒性分级理论的科学内涵与《中国药典》(一部)标注修订建议.中国中药杂志,2012,37(15):2193-2198.

Pharmacological Evaluation on New Drugs of Chinese Materia Medica

Zhao Junning

(Sichuan Academy of Chinese Medical Sciences,Sichuan Center for Translational Medicine of Traditional Chinese Medicine,Key Laboratory of State Administration of Traditional Chinese Medicine for Quality and Bioassessment of Chinese Medicine,Sichuan Research Center for Genuine Medicine Development System Engineering Technology,Key Laboratory of Sichuan Quality Evaluation and Innovation of Chinese Medicine,Chengdu 610041,China)

The Influence of new medical model on the transformation of traditional Chinese medicine(TCM)compound, the function and principle of Chinese herbal compound,the special consideration on pharmacological evaluation of TCM compound prescription,and the important role of pharmacology evaluation on TCM compound were discussed.

Chinese medicine compound,pharmacological evaluation,new drugs of Chinese materia medica,translational medicine

10.11842/wst.2017.03.009

R285

A

(责任编辑:马青,责任译审:王晶)

2017-04-01

修回日期:2017-04-01

*科学技术部国家重点基础研究发展计划“973计划”项目(2009CB522801):有毒中药毒效学和靶器官毒作用规律研究,负责人:赵军宁;科学技术部国家支撑计划项目(2012BAI29B10):川产道地药材整合式全产业链技术集成与示范,负责人:赵军宁;科学技术部“重大新药创制”科技重大专项(2015ZX09501004-001-005):基于Microtox(微毒)测试的中药安全性快速检测、质量控制与风险预警新技术研究,负责人:赵军宁;科学技术部“重大新药创制”科技重大专项(2011ZX09401-304):成都生物医药产业创新孵化基地,负责人:赵军宁;国家自然基金委面上项目(81073047):基于“功效-毒性-物质”新型并行性中药质量评价模式研究,负责人:赵军宁;国家自然基金委面上项目(81470180):基于Microtox技术的中药毒性分级原理与标准研究,负责人:赵军宁;四川省科技厅科技支撑计划项目(2013sz0115):川产道地药材资源普查、质量控制、产品研发与认证示范研究,负责人:赵军宁。

**通讯作者:赵军宁,本刊副主编,研究员,博士生导师,主要研究方向:中药药理(毒理)、中药质量生物控制以及道地药材系统研究开发。

***TIDEST模式:找靶点(Targeted)、整合(Integrated)、以数据为基础(Data-based)、循证为基础(Evidence-based)、系统医学(Systems Medicine)、转化医学(Translational Medicine)。

****4P医疗模式:预测(Prediction)、预防(Prevention)、个性化(Personalization)、参与(Participation)。

*****5P医学:predictive medicine,preventive medicine,personalized medicine,participate medicine,precision medicine(精准医学)。******中医“无欲观”(即整体观)由“神”而及于“形”。

*******西医“有欲观”(即还原论)对事物的认识由“形”(徼)而及于“神”(妙)。