中药新药成药性评价关键药理学问题探讨*

2017-06-21杜冠华张莉

杜冠华,张莉

(中国医学科学院北京协和医学院药物研究所北京100050)

中药新药成药性评价关键药理学问题探讨*

杜冠华**,张莉

(中国医学科学院北京协和医学院药物研究所北京100050)

近年来,中国中药新药的研发取得了巨大进步,但中药新药成药性评价仍存在内容不明确、关键技术缺乏等问题。如何做好中药成药性评价是决定中药新药研发成败的关键环节。本文认为中药新药成药性评价的核心内容是有效性和安全性评价,包括评价指标选择、适应症定位、物质基础分析、作用机制探讨、药代动力学研究、安全性评价等在内的关键技术是中药新药成药性评价的重要药理学问题。采用多种现代成药性评价技术,正确认识中药新药的概念,把握药物内涵的本质和传统中药理论的思想精华,有助于中药新药研发。

中药新药成药性评价药理学评价技术

长期以来,中药的概念是指在中医理论指导下用于诊断、预防、治疗疾病的药物,传统剂型有丸、散、膏、丹、酒、露、汤、酊等。随着西方医药学的传入和发展,中药新药研发取得了巨大进步,包括中药注射剂、缓控释制剂等在内的新型制剂已广泛应用于临床[1,2]。同时,中药的物质基础也得到了扩展,包括天然药物、有效部位、有效成分组以及有效成分等不同于传统方剂的新型中药在临床上发挥重要作用[3-7]。因此,中药新药已不能等同于传统意义上的中药概念。我们认为,广义的中药新药是以中药传统饮片为主要原料,根据中药传统处方或中药治疗疾病的理念和疾病特点形成的新处方,功能主治和应用目的明确的,利用现代技术方法制备的固定处方、剂量和用途的药物制剂。根据内容不同中药新药又可以分为两类,一是传统方剂研发的新型药物,来源于临床长期应用证明效果和安全的方剂;二是新型方剂,根据研究结果或新理论指导的基于中药物质基础的方剂。

现代中药发展事实证明,无论是中药注射剂等形式创新,还是中药内容创新,并未完全在中医理论指导下应用,中药新药的内涵增加了许多现代理论研究成果,这种创新尚未得到充分的认识。目前将中药定义为“在中医理论指导下研发和使用的药物”是不利于中药新药研发,也禁锢了中药发展中的创新。实际上,中药本来就是药,中药新药研发的目的就是发现比现有药物治疗效果更好的中药,如何将传统理论与现代理论结合起来,用于认识中药和指导现代中药新药研发是重要的途径和值得思考的重要问题。

中药作为药物本身离不开物质和作用两种属性,开展中药新药的研发,进行成药性评价必然要涵盖药物的物质属性和治疗疾病的作用属性,包括方剂组成研究、药物作用理论研究等。我国科研工作者在中药新药成药性评价上做了大量工作,特别是运用现代药理学技术方法对认识中药的物质基础、中药的作用特点和作用机制已经获得了许多成果。我国政府针对中药新药研发颁布了一系列管理办法、技术要求或指导原则,涉及药学、药效评价、安全性评价、临床研究等各个方面。从一定程度上保证了中药新药研发的规范性。但是,由于唯SCI论文的学术环境,技术方法创新不足,管理制度相对滞后等因素影响,中药新药成药性评价仍然存在内容不明确,关键技术缺乏等问题。如何做好中药成药性评价是决定中药新药研发成败的关键环节。

1 中药新药成药性评价的内容

中药新药成药性评价的基本原则即药物的绝对有效性和合理安全性,并随中药新药研发对象的变化其评价的侧重点也发生变化。对于已在临床应用的经典名方、验方等传统方剂,其有效性已经经过临床验证,开发成新药时重点应关注其物质成药性和药效验证,而对于以理论或研究结果指导的新型方剂,应重点关注其针对疾病的有效性和使用的安全性。

1.1 基于中药饮片种类和植物的功效评价

从《神农本草经》、《新修本草》、《证类本草》、《本草纲目》等古代经典本草著作到《中草药现代研究》、《中华海洋本草》等现代本草著作,对我国常用的中药种类、功效主治进行了详细阐释,功效主治的内容也随着现代研究的深入不断丰富,中药的种类也随着更多具有药用价值植物的发现大幅增加。中药饮片作为中药新药的主要原料,功效必须经过评价或验证才能真正成为药物。所以,对中药饮片或药用植物进行功效评价,明确或验证功效主治是中药新药研发的基础。

1.2 基于方剂的成药性评价

由经典名方、验方开发成的新药一直是中药研发的主要模式之一。公元200年前后的医学家张仲景所著《伤寒论》和《金匮要略》分别收载方剂114种和283种,到唐代医学家孙思邈所著《备急千金要方》(公元652年)和《千金翼方》(公元682年)中分别收载方剂5 300种和3 631种,到明代仅李时珍的《本草纲目》就收载方剂11 000种。在这些方剂中,经过临床验证多数是有效的,但不是所有的方剂都有效,多数方剂仍处于临床试用或认识阶段,亟待验证。只有经过长期临床应用验证有效的方剂才能作为中药新药研发的依据,并非所有历史文献中记载的方剂都可以开发为新药。另外,有些方剂并不适合做成固定剂量的成药,在中药新药研发中也需要考虑。面对浩如烟海的中药方剂,开发中药新药的空间很大,但难度也非常大。

根据中药经典方剂研发新药的突出优势是这些方剂经过了长期临床应用的考验,在中药新药研发中就应该充分体现这种优势,探索“临床—基础—临床”的新型研发策略。目前,基于经典方剂开发的中药新药在评价和研发方面都存在一定难度,主要表现在经典方剂临床资料并不完整,对适应症的描述也不易于评价,治疗效果的评价指标明显不足,技术方法的局限和理论的制约是重要的影响因素。

中药方剂的功效主治是中药的用药指南、理论基础和核心内容。功效是依据中医药理论,对中药作用的高度概括,其特点是成熟精练,简明扼要。主治是临床应用的适应病证和适用范围的描述,是临床实践总结形成的。但是,许多中药复方的功能主治相近,功效表述缺乏实际应用数据的支撑以及新的认识,其形成基础不易考证和证明;主治定位不清晰指向不明确,范围过于宽泛,不能准确反映疗效,病症描述也没有反映学科的发展和进步。因此,中药复方的功效主治在现代医学有限的认识条件下,应用存在较多问题,局限性明显,不适合用作新药成药性评价的指标,这就为成药性评价提出了新的课题。所以,采用现代药理学技术和方法对中药复方功能主治的再认识是发展的需要,更是中药新药研发和评价面临的挑战和困难。

1.3 基于有效成分的成药性评价

自上世纪30年代,我国科研工作者将西方药理学技术方法逐步应用到中药研究中,大大加快了中药的发展(图1)。从研究方法和思想上,提出新的理念,创新研究手段。从功效评价上,认识中药的有效性,物质的合理性和作用的科学性。从研究结果上,提高了中药的应用水平,促进了中药新药的发现。利用现代药理学技术和方法发现了上百种中药有效成分,如麻黄素、青蒿素、丹参酮、丹酚酸、人参皂苷、小檗碱、紫杉醇、葛根素、苦参碱等,一批有效成分具备了现代化学药物的物质特征,在临床上发挥了重要的治疗作用。同时,有效成分的研究和新药研发也为中药的有效性内涵提供了强有力的支持,推动了中药和中药药理学的发展。

图1 西方药理学促进中药研究的发展

现代药理学的应用也为发现中药有效部位或有效成分等新药提供了重要支持,如银杏叶提取物(EGB761)、丹参多酚酸、三七皂苷、人参皂苷、黄芪皂苷、猪苓多糖及各类中药注射剂等。尽管如此,中药新药或有效部位的研发仍存在很多困难,采用现代药理学研究和中医理论结合共同解释作用机制和特点是值得考虑的问题。

中药新药的研发是具有广阔前景的研究领域,也是具有挑战性的科学课题,无论是对传统药物的认识提升,还是对传统药物的传承和发展,都需要把握药物内涵的本质和传统中药理论的思想精华,以防治疾病为目标,创造出新型的更有效的中药新药。

2 中药新药成药性评价关键技术

中药新药成药性评价的核心内容是有效性和安全性的评价,需要通过药理学研究证明药效优势,认识作用规律,评价功效主治和作用机制,考察安全性。因此,中药新药的成药性评价是一个复杂的问题,包括评价指标选择,适应症定位,物质基础分析,作用机制探讨,药代动力学研究,安全性评价等在内的关键技术成为中药新药成药性评价的重要药理学问题。

2.1 中药新药有效性评价技术

选择符合中药功能主治特点的评价指标对中药新药有效性评价至关重要。在应用现代药理学技术方法研究中药的实践中,已经创建了一批能够反映中药药效的药理学指标,这些评价技术方法和指标主要基于中医对疾病和中药功效主治的认识,如活血化瘀药,则多评价其凝血系统和血栓形成相关试验;对补虚药,则多采用抗疲劳试验等。但由于现代药理学指标与传统功能主治不能一一对应,方法学的局限性严重制约了中药新药的研发。

因此,对于中药新药有效性的评价,可以不局限于中药功能主治的限制,一方面采用相关的现代药理学指标,从不同的侧面认识和发现中药新药的药理作用,另一方面,不断创造更能反映中药药效的新的技术方法和评价指标,实现对中药有效性准确评价。特别是基于中医疾病表现和药物功效的现代药理学指标可更好地评价中药新药的有效性,如评价活血化瘀中药,不仅需要考虑凝血系统,溶血系统,也要考虑血管功能,心脏功能、肾脏功能等相关因素,通过综合评价确定中药的有效性,这不仅是方法的需要,也能够反应中药治疗的特点和优势。

2.2 中药新药药效确证技术

药效确证是中药新药成药性评价的重要内容,是研发中药新药的基础。中药新药药效确证与药效评价一样,要根据中药新药研究的特殊性,采取相应的技术方法。事实上,确证药效比有效性评价难度更大,因此,针对不同类型的中药新药,可以采取直接药效确证、间接药效确证和整合药效确证的技术策略进行评价。

直接确证中药新药药效的策略,适用于中药传统的功能主治与现代药理学评价方法和指标密切相关,应用现代已经成熟的药理学动物模型就可以实现对其疗效比较准确的评价。

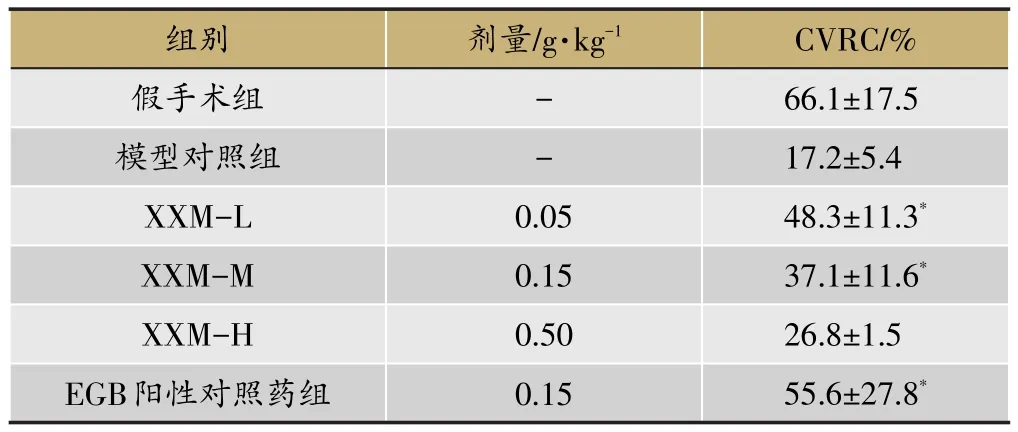

例如,中药经典复方“小续命汤”有效成分组的研究就符合药效学直接确证要求,成为直接确证的典型。“小续命汤”始载于唐代医药学家孙思邈的《备急千金要方》,后收载于《医学集解》和《汤头歌诀》。其功能是“温经通阳,扶正驱风”,主治“正气虚弱,风寒初中经络所致半身不遂,口眼歪斜,语音失利,筋脉拘急,头痛颈强”等。从其功效主治可以认为“小续命汤”治疗的疾病与现代认识的脑缺血性中风直接相关。因此,在对小续命的药效学确证研究中就采用了各种脑缺血实验动物模型,并取得了比较理想的结果。王月华等[8-10]采用慢性脑缺血(Middle Cerebral Artery Occlusion,MCAO)大鼠模型,观察了小续命汤有效成分组(XXM)脑缺血面积、血管机能的作用,结果表明XXM对MCAO大鼠脑缺血面积影响显著(图2、表1),证明了经典复方小续命汤对脑缺血性中风的治疗作用。

中药复方药效的间接确证策略常用于现代药理学方法不能直接对应其功能主治的中药复方。例如对中药经典复方“消栓通络方”的研究,就是由于其作用复杂,不可能以一种模型评价其药效作用,但可以根据其功能主治,选择多种间接技术方法,观察对凝血系统的影响,对血栓形成的影响,对血栓溶解作用,对血管功能的影响等多方面的观察,综合表述该复方的药理作用,确证其对相关疾病的有效性[11-13]。

整合确证的策略则是作用复杂且治疗疾病也复杂的复方进行疗效确证的策略。整合确证药效的策略是针对功能主治指向不明,现代方法不易于解释的复方进行的研究,针对一个复方,可能需要多个实验模型或方法,从多方面的有效作用和无效作用进行总结评价,最后确定复方药效的评价方法,这种评价方法已经在中药复方新药研发中得到应用。如中药方剂“脑得生”功能主治广泛,评价其药理作用需要多种技术方法,包括脑缺血保护作用,血管重构抑制作用等,目的就在于综合评价该复方的药效作用[14,15]。

2.3 中药新药适应症选择

中药成药性评价的难点之一是选择适合中药复方新药功效的适应症。合适的适应症是新药研发的关键和核心问题,即能够反映中药复方疗效特点,又能够具有可评价的指标,才能够在临床上进行准确评价,展示中药的优势疗效,指导中药准确使用。即使对于公认有效的中药,选择合适的适应症,达到精准使用,才能更好的体现中药优势。

例如在研究中药黄芩中黄酮类化合物黄芩素(Baicalein)抗帕金森作用时发现[16],黄芩素对帕金森大鼠模型的振颤活动有明显抑制作用(图3),提示黄芩素对帕金森特别是振颤症状的改善将是其未来临床应用的优势体现。

中药新药的适应症确定既是对传统中药作用的新认识,也是传统药学与现代医学在疾病认识中的融合,在中药新药研发中具有重要地位。适应症的选择不仅表现药物的治疗策略,而且体现出复杂药物治疗的精准选择。适应症的选择具有极大的难度,需要对药物作用的机制、疾病发生发展的过程、评价的技术方法等进行多方面的研究。

2.4 中药新药成药性评价物质基础

中药新药成药性评价中物质基础研究是不可或缺的内容,物质基础研究关系到药效评价结果和药物的安全性,决定了质量标准对药效的可控程度。表面上物质基础研究是药学问题,实则与药理学密不可分,对于中药复方新药的研究更是如此,根据中药复方的特点和用药要求,寻找疾病相关的成分确保药效评价的可靠性。

中药新药的物质基础是一个复杂体系,至今尚未有成熟的理论指导和有效的技术支撑,但是,经过研发过程的不断深入,对复杂体系治疗疾病的认识将会不断完善,可以探索出符合中药新药复杂体系的研究策略和方法。以中药复方小续命汤有效成分组研究为例,研究人员首先提出中药复方有效成分组概念,将复方中的有效成分作为一个有机整体,通过作用于疾病相关的不同靶点和途径,发挥治疗作用。另一方面,根据小续命汤功效主治,确定其对缺血性脑中风有疗效,通过整合缺血性脑中风相关机制和靶点,建立缺血性脑中风相关的靶点网络,然后根据这些靶点建立筛选模型,用于评价小续命汤全方分离样品(全部药物混合后提取分离,获得240个物质组分)对各靶点的活性,通过综合分析,确定小续命汤防治缺血性脑中风的有效成分组,作为新药研发的物质基础[17,18]。

图2 小续命汤有效成分组对MCAO大鼠脑缺血保护作用

表1 小续命汤有效成分组对MCAO大鼠血管功能的作用

图3 黄芩素对6-OHDA诱导的大鼠帕金森模型的震颤作用

2.5 中药新药成药性评价药代动力学研究

中药药代动力学特点与功效的表现密切相关,是药效成药性评价的重要内容,也是中药质量研究的重要内容。分析活性成分在体内过程,了解方剂中各成分药代动力学变化规律,有助于合理解释和科学认识中药发挥治疗作用的物质基础和机制。如小续命汤有效成分组中的主要成分防己诺林碱和粉防己碱,复方有效成分组给药与单体给药在大鼠吸收明显不同,有效成分组的吸收明显减缓,表明复方中其他成分影响了吸收速率,达峰时间由3-4 h增加到12 h(图4),为小续命汤有效成分组发挥药效提供依据[19]。

中药新药代谢动力学研究是针对复杂体系进行动态研究,这种动态变化不同于单一成分的代谢研究,由于复方中各种成分可以相互影响,改变了各成分在体内的动力学表现。将复杂体系中各物质的代谢过程整合起来,解释和指导药物的治疗作用,也是目前需要解决的技术难题。

2.6 中药新药成药性评价作用机制研究

长久以来,靶点学说影响着新药研发的方向,但是,对靶点特异性强、活性高的药物在临床上失败的诸多案例表明,过分强调单一靶点的研发模式已阻碍新药的研发进程。特别是对于中药新药这一复杂体系,单靶点的药物研发模式是不适合的,因此,中药新药研发中的机制研究也就成为重要的内容。

近年来,越来越多的科研工作者意识到由于疾病发病机制的复杂性,决定了发现多靶点多层次发挥作用的药物是未来新药研发的趋势。而中药新药因能发挥多方面的作用成为新药研发的重要渠道,网络药理学、系统生物学、基因组学、蛋白组学、代谢组学等理论和技术的引入,对中药新药作用机制的研究提供了更多的手段和方法。总体来说,中药新药的作用机制研究可以从宏观和微观两个方面开展研究,宏观上挖掘药物的具体表现,微观上分析药物可能的分子机制。在药物有效前提下开展相关的机制研究,对于深入认识药物作用规律和指导临床用药具有重要意义。

2.7 中药新药成药性评价新技术应用

近20年生命科学领域出现了许多新的技术和理论,包括高通量筛选、高内涵筛选、基因组学、蛋白组学、代谢组学、表观遗传学、表观遗传药理学、表型筛选、计算机、转基因技术。另外,还有生物信息技术、计算机模拟技术、网络药理学技术、系统生物学技术、生物芯片技术、模式生物技术、分子生物技术、细胞生物技术、整合靶点技术等。这些技术和理论对包括新药研发在内的生命科学的发展起到了不可估量的推动作用。

代谢组学在中药新药研究中具有独特优势,不仅能够反映药物作用,还能够提示药物作用的部分可能机制,是一种有益的探索。Gao X X等将代谢组学应用于逍遥散抗抑郁作用研究[20],在慢性不确定预期的温和应激(chronic undepridicted mild stress,CUMS)诱导的大鼠抑郁模型上采用超高效液相色谱-质谱(Ultra Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry,UPLCMS)观察模型动物和逍遥散治疗后的代谢变化,结果显示,CUMS模型动物的代谢产物与正常动物差异显著,17个潜在的生物标志物被发现,逍遥散的抗抑郁作用与能量代谢,氨基酸代谢,肠道菌群代谢有关。该研究表明,代谢组学是分析药物作用和机制的有效工具。

Gao L等[21]采用生物信息学技术和模式生物果蝇应用于黄芩抗衰老作用研究,结果表明生物信息学方法发现黄芩素能作用于衰老相关的多个靶点(图5),模式生物试验则进一步证实黄芩素可以延长雄性果蝇的生存时间(图6)。模式生物的应用不仅节省了研究的时间成本,而且解决了部分动物试验的局限性。

图4 单体和小续命汤有效成分组给药防己诺林碱和粉防己碱血药浓度-时间曲线

图5 黄芩素的目标网络图

2.8 中药新药成药性安全性评价

中药新药研发中安全性的评价与对中药的安全性认识也有密切关系,关于中药安全性,一直存在一定程度的误解,曾有人认为中药为天然产物,无任何毒性。也有人因一种药物产生毒性就认为中药有毒,影响了中药新药安全性的正确认识和新药的研发。

无论任何药物的安全性都是相对的,中药也是如此,对中药新药研发的认识更是如此。如众所周知传统药物中的砒霜是剧毒药物,但其治疗白血病的明确疗效得到了国际的公认[22]。中药新药研发中的关键问题是针对中药的特殊性和复杂性,采用合理的评价指标和方法来评价中药新药的安全性,这仍然是我们面临的需要解决的科学问题。

3 展望

中药具有数千年临床应用的基础,中药新药研发前景广阔意义重大,符合我国社会发展的需求,也符合当今科学发展的需求。随着当前新药研发逐渐从单一靶点向多靶点多途径方向发展,中药多成分有机组合综合作用于疾病多靶点的优势将越来越突出。针对中药成药性评价的特殊性和复杂性,充分利用生命科学领域的新技术新方法,结合中药理论的新认识,围绕“有效性”和“安全性”采用合理的药理学技术,深入探索中药科学内涵和规律,促进更多效果显著的中药新药研发。

图6 饲喂黄芩素后的雄果蝇生存曲线

1赖金华,王迎春,陈榕.中药注射剂的临床应用和药学干预.中国当代医药,2012,19(23):222-224.

2潘斌斌,喻苗苗.中药新剂型的研究进展.湖北中医杂志,2011,33 (11):79-81.

3杜冠华.中药有效成分组学研究进展.中成药,2002,24(11):878-880.

4萧伟,陈凤龙,章晨峰,等.中药与天然药物研究思路与方法探讨.世界科学技术-中医药现代化,2012,11(6):789-792.

5史红,程丽艳,陶亮.中药复方有效部位群研究现状.中国药理学通报,2008,24(2):156-159.

6Du G H,Sun L,Zhao R,et al.Polyphenols:Potential source of drugs for the treatment of ischaemic heart disease.Pharmacol Ther,2016, 162:23-34.

7Du G H,Yuan T Y,Du L D,et al.Pharmacological mechanisms and the modulation of pain.Chapter twelve-the potential of Traditional Chinese Medicine in the treatment and modulation of pain.Adv Pharmacol,2016,75:325-361.

8王月华,贺晓丽,杨海光,等.小续命汤有效成分对慢性脑缺血大鼠学习记忆能力及病理损伤的影响.中西医结合学报,2012,10(1):91-99.

9王月华,贺晓丽,杨海光,等.小续命汤有效成分组对局灶性脑缺血大鼠的作用.中国药学杂志,2012,47(3):194-198.

10王月华,贺晓丽,李晓秀,等.小续命汤有效成分组对慢性脑缺血大鼠脑线粒体的保护作用.中西医结合学报,2012,10(5):569-576.

11谭初兵,高梅,王洪庆,等.消栓通络方有效成分组的筛选研究.中药药理与临床,2011(1):75-78.

12谢欣梅,庞晓斌,赵艳,等.消栓通络有效成分组对氧糖剥夺损伤原代培养神经元的保护作用.药学学报,2014,49(8):1130-1135.

13赵艳,于昕,时丽丽,等.消栓通络方有效成分组对大鼠急性血瘀模型的影响.药学学报,2012(5):604-608.

14Zhang L,Cheng X R,Chen R Y,et al.Protective effect of effective Composite of Chinese Medicine Prescription Naodesheng(脑得生)against focal cerebral ischemia in rats.Chinese J Integrative Medicine,2009,15 (5):377-383.

15李颖新,付军,冷吉燕.脑得生胶囊对家兔血管成形术后MMP-2和TIMP1表达的影响.中国老年学杂志,2008,28(4):327-328.

16何国荣,穆鑫,李晓秀,等.百可利对6-羟多巴胺不同注射位点帕金森病模型大鼠的治疗作用.中国药理学通报,2015,31(5):623-630.

17王月华,贺晓丽,秦海林,等.中药复方小续命汤组分活性评价及抗脑缺血有效成分组制备.中国中药杂志,2011,36(15):2140-2144.

18王月华,张海霞,李奇,等.小续命汤有效成分组的高通量筛选研究.中西医结合学报,2006,4(1):64-67.

19李忠红,樊夏雷,蔡美明,等.小续命汤有效成分组中防己诺林碱和粉防己碱在大鼠体内药动学研究.中国中药杂志,2009,34(23):3110-3113.

20 Gao X X,Cui J,Zheng X Y,et al.An investigation of the antidepressant action of xiaoyaosan in rats using ultra performance liquid chromatography-mass spectrometry combined with metabonomics.Phytother Res, 2013,27(7):1074-1085.

21Gao L,Duan D D,Zhang J Q,et al.A bioinformatic approach for the discovery of antiaging effects of baicalein from Scutellariabaicalensis Georgi.Rejuvenation Res,2016,19(5):414-422.

22饶毅,黎润红,张大庆.化毒为药:三氧化二砷对急性早幼粒白血病治疗作用的发现.中国科学-生命科学,2013,56:1-8.

Study on Pharmacological Key Problems of Druggability Evaluation for Novel Chinese Materia Medica

Du Guanhua,Zhang Li

(Institute of Materia Medica,Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College,Beijing 100050,China)

The research and development(R&D)of novel Chinese materia medica(CMM)have made a great progress in recent years.But problems still exist in druggability evaluation of novel CMM,such as uncertain evaluation content and lack of key technology.Druggability evaluation is the key to the success or failure for R&D of novel CMM.Observation on the effect and safety of novel CMM is the core of druggability evaluation.The important pharmacological problems include the choice of evaluation indicator,clinical indication,analysis of material basis,investigation of mechanism, research on pharmacokinetics and safety evaluation.Modern technologies should be used in druggability evaluation.We should have a correct understanding of the concept of novel CMM.The grasp of the meaning of novel drugs and the essence of CMM theory will be helpful for R&D of novel CMM.

Novel Chinese materia medica,druggability evaluation,pharmacology,evaluation technology

10.11842/wst.2017.03.008

R285

A

(责任编辑:马青,责任译审:王晶)

2017-03-10

修回日期:2017-03-20

*科学技术部国家重点研发计划(2016YFC1000905):非甾体、中药与抗病原微生物类避孕节育兼有治疗作用新药的早期发现及成药性评价研究,负责人:杜冠华。

**通讯作者:杜冠华,本刊编委,博士,研究员,博士生导师,主要研究方向:药物发现、高通量筛选、神经药理学和心脑血管药理学研究。