就业救助的对象界定与路径选择:工作福利的视角

2017-06-19韩克庆

韩克庆 赵 晰

就业救助的对象界定与路径选择:工作福利的视角

韩克庆 赵 晰①

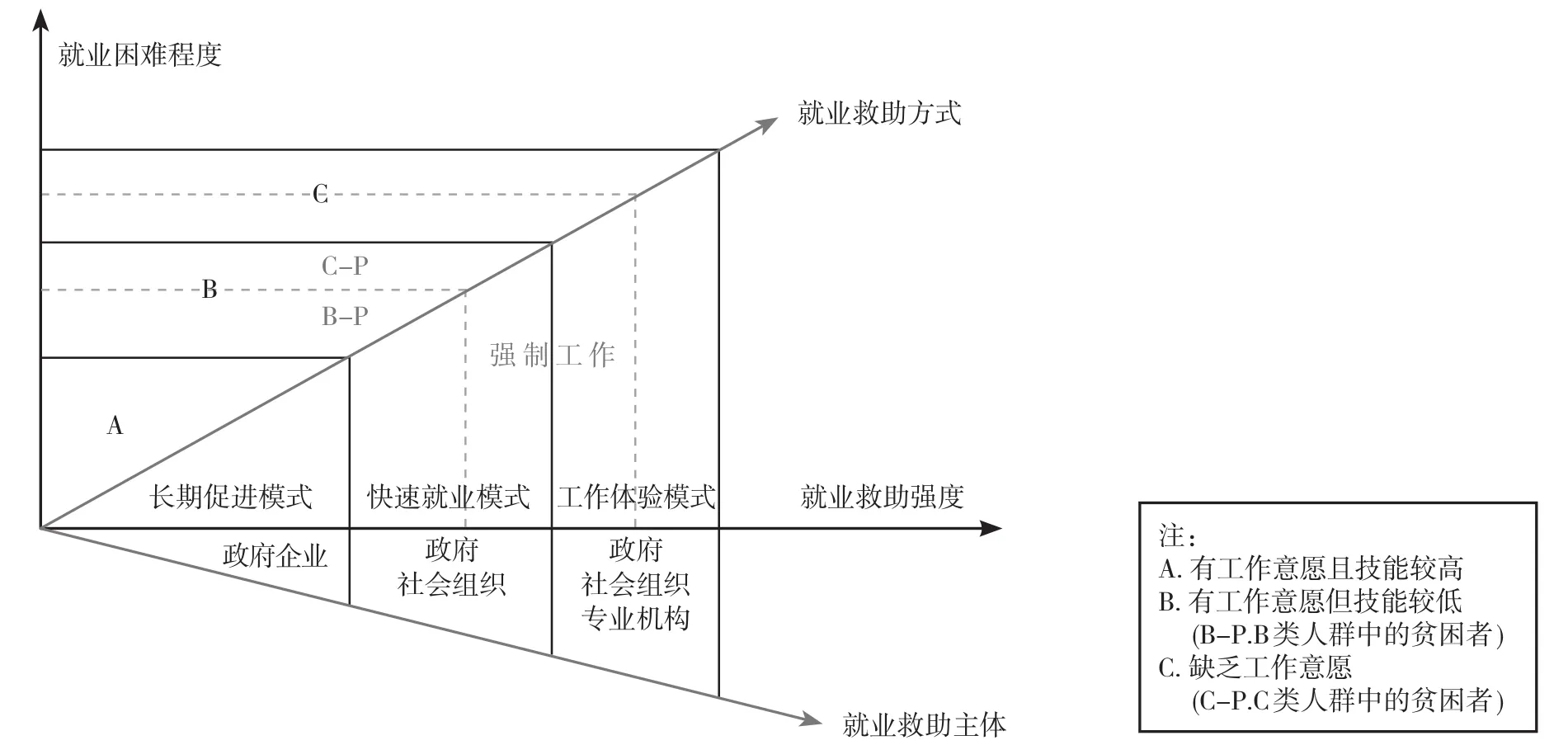

本文基于对上海市的调研,认为当前的就业救助中政策对象模糊、政策目标偏离、政策效果不足,造成政策定位与实践效果的错位。就业救助的目标人群为就业困难群体,包括城市贫困群体中的失无业者和非正规的灵活就业者,以及非贫困群体中的低就业质量者。借鉴工作福利的理念和路径,就业救助应注重积极救助。本文认为,应针对不同程度就业困难的失无业群体提供相应强度的就业救助。在实践路径中,就业困难群体依据就业困难程度由低到高分别为:有就业意愿且技能较高、有就业意愿但技能较低、缺乏就业意愿三类,其中贫困者构成二三类群体之间的夹层。三类就业困难群体分别对应长期促进模式、快速就业模式、工作体验模式三类工作福利实施路径。就业救助的相关主体包括:以政府为责任主体、以社会组织为主的服务提供主体、以企业及专业机构为主的服务支持主体,主体间宜采取“混合—合作”式的管理模式。

就业救助;就业困难群体;工作福利;社会救助

一、研究背景与问题的提出

20世纪80年代以来,随着经济与就业环境的变化和传统福利国家社会保护功能的弱化,加上防范福利依赖的现实需要,社会救助体系的演进与发展经历了“从福利到工作福利(from welfare to work-fare)”的再劳动化趋势。这一趋势与防范福利依赖的现实需要密切相关①,表现为通过就业福利政策,帮助劳动者克服自身能力、意愿等障碍,重新融入劳动力市场。工作福利是针对有劳动能力者在享受被救助权利的同时,要求其履行与工作相关的义务,被理解为“以工作换福利”或“以工作为目标的福利”,此类工作导向型的“激活政策”②[美]尼尔·吉尔伯特、芮贝卡·A·范·沃黑斯:《激活失业者——工作导向型政策跨国比较研究》,王金龙译,北京:中国劳动社会保障出版社,2004,第2~3页。成为“积极”社会救助政策的主要取向。

在我国市场化改革以来的社会救助改革和制度建设中,始终未明确体现出就业救助的内容,直至2014年就业救助被作为社会救助的子系统之一,在《社会救助暂行办法》中首次被明确提出。就业救助作为就业与救助的交叉点,政策定位和目标取向应充分结合劳动力市场现状。当前劳动力市场存在几组主要矛盾:一是劳动力市场中,劳动力结构性供需矛盾;二是社会政策过程中,政府扶助就业和市场化就业之间存在矛盾;三是就业困难人员个体行为中,接受社会救助和赚取劳动报酬之间权衡选择的矛盾。这些矛盾的化解是十分复杂的议题,但本质上是要达到劳动力和工作岗位在数量、内容、质量上的供需平衡以实现充分就业。工作福利有助于达成这一目标:工作福利的价值理念有助于矫正接受社会救助和赚取劳动报酬之间的权衡行为;工作福利的政策干预有助于平衡市场化就业和政府扶助就业;工作福利的实践方式有助于调节劳动力市场的供需关系。

本文意在明确就业救助的政策对象和目标取向,首先将工作福利对象界定为就业困难群体,即城市贫困群体中的失无业者和非正规的灵活就业者,以及非贫困群体中的低就业质量者。这一界定在“贫困”与“就业”这两个向度中,更加强调就业能力和就业需求,在社会救助提供生活支持和促进社会融入这两个目标中,更加强调劳动力市场融入。在此基础上试图探究两个核心问题:就业救助的政策定位如何体现工作福利理念?目标人群和实施路径如何设定?为此,本文将基于对上海市某区的定性访谈资料进一步论证:当前就业救助实践中的主要问题是什么?未来工作福利引入就业救助的可行路径是什么?政策实践过程中政府、社会组织、企业分别应承担何种角色?

二、文献回顾:工作福利的概念与争论

工作福利的概念范围有不断扩大的趋势,从最初对救济金领受者的强制劳动要求,逐渐发展为对于福利受益者在享有福利的同时,依据其失业状况、劳动能力状况等提出相应的工作要求或激励措施,并成为与失业保险、劳动力市场政策相关的制度安排。伊芙琳·布罗德金(Evelyn Z. Brodkin) 和弗莱明·拉森(Flemming Larsen)将工作福利视为变更了福利国家和市场经济之间边界的更广泛政策①Evelyn Z. Brodkin, Flemming Larsen. Changing Boundaries: The Policies of Workfare in the U.S. and Europe. Poverty and Public Policy, 2013, 5(1): 37~47.;托本·安德森(Torben M. Andersen)等人认为,失业保险容易扭曲劳动力市场的激励,将工作福利要求与申请失业津贴的资格条件相挂钩,可以减少这一道德风险问题,引入工作福利能够提升劳动力市场绩效和福利水平。②Torben M. Andersen, Michael Svarer. The Role of Workfare in Striking a Balance between Incentives and Insurance in the Labour Market. Economica, 2014, 81: 86~116.

工作福利主要表现为两种路径:一是“强制工作式”的,将工作视为责任和义务,通过强调“工作伦理”对失业者进行矫正,促使其回归劳动力市场;二是“激励工作式”的,鼓励扩大公共就业、增强职业训练、津贴雇佣双方,通过促进社会整合和提升能力等措施为失业者提供重返劳动力市场的机会。③吴小芳:《我国城市就业救助政策研究》,《社会保障研究》,2011(4)。美国倾向于强制工作要求并限制受益时间、实施制裁措施,如接受救助的单亲父母被要求两年内每周至少工作30小时,孩子超过5岁的失业家长如果拒绝社会工作者提供的工作则会失去福利收益等;瑞典工作福利的规定略显温和且偏重于鼓励性措施,例如“乌普沙拉工作福利模型”(即地方性福利促进工作方案),且在劳动力政策中国家与民办社会福利团体共存;英国有较为全面的各类工作福利计划,例如工作尝试计划、青年人新政等,内容涵盖教育或培训、公共岗位、雇主激励、经济援助等多方面。④[美]尼尔·吉尔伯特、芮贝卡·A·范·沃黑斯:《激活失业者——工作导向型政策跨国比较研究》,王金龙译,北京:中国劳动社会保障出版社,2004,第4页。

对工作福利论争的焦点在于:这一政策是实现了更加充分就业,还是有损劳动力市场的良性运行?而对这一问题的解读,与福利观倾向自由主义还是保守主义密切相关,也与对福利领取者的价值判断密切相关。反对者认为工作福利存在两方面的缺陷:一是制度公平性问题。例如艾伦·高柏(Chad Alan Goldberg)认为,工作福利模糊了劳动力市场中工资劳动者和福利受益者之间的区别①Chad Alan Goldberg. Welfare Recipients or Workers? Contesting the Workfare State in New York City. Sociological Theory, 2001, 19( 2): 187-218.,杰米·佩克(Jamie Peck)和尼古拉斯·西奥多(Nikolas Theodore)指出,“工作优先”的政策取向,将劳动力市场不稳定性的风险和负担,由国家转嫁到失业劳动者个人身上,这仅仅是将福利依赖转化为低薪工作②Jamie Peck , Nikolas Theodore. “Work first”: workfare and the regulation of contingent labor markets. Cambridge Journal of Economics, 2000, 24(1): 119-138.,使受救助者变为“工作中的穷人”(working poor),并不符合社会救助提供物质帮助、消除社会排斥的目的;二是政策有效性问题。例如埃伦·里斯(Ellen Reese)指出,部分福利受益者认为工作福利的一些规定未考虑到健康和安全问题,美国甚至一度出现“终止工作福利(end workfare as we know it)”运动。③Ellen Reese. Resisting the Workfare State: Mobilizing General Relief Recipients in Los Angeles. The Intersection of Race, Gender & Class in Social Service and Social Welfare, 2002, 9 (1): 72-95.工作福利无法充分了解和跟踪失去福利的人的处境,一旦有利的经济环境无法继续保持,能够提供的岗位数量和工作质量均无法满足失去福利者,这些人将陷入既没有工作又没有福利的赤贫状态。④Ellwood, David T. Welfare reform as I knew it: when bad things happen to good policies. The American Prospect. 1996(26): 22, 8.工作福利的支持者则认为,工作福利在应对福利依赖中发挥了一定作用。艾伦·迪肯(Alan Deacon)指出,虽然美国在20世纪90年代以废止“福利权”为核心的变革充满争议,但它实际上不仅将依赖福利的人数减半,同时也显著增加了单身母亲在劳动力市场的参与率,相应地使更多人脱离贫困。⑤[英]艾伦·迪肯:《福利视角:思潮、意识形态及政策争论》,周薇等译,上海,上海人民出版社,2011,第97-98页。克劳斯·克雷纳(Claus Thustrup Kreiner)等人将研究对象区分为就业者、失业者和缺乏就业意愿者,认为由于工作搜寻行为难以观测,自愿失业者也能够申请失业津贴待遇,因此直接的金钱利益计划对积极寻找工作的失业者是不公平的,造成对他们利益的低估,而将失业津贴替换为工作福利能够达成帕累托改进。⑥Claus Thustrup Kreiner , Torben Tranæs. Optimal Workfare with Voluntary and Involuntary Unemployment. The Scandinavian Journal of Economics, 2005, 107(3) : 459-474.罗伯特·索洛(Robert Solow)认为,“在自食其力和利他主义这两种社会规范的交叉点上,实现由劳动工资对非劳动所得的福利津贴的全部或部分替代,能够将这些美德适用于目前所处经济环境”⑦[美]罗伯特·索洛等著:《工作与福利》,刘文忻等译,北京:中国社会科学出版社,2010,第4页、第29页。。虽然对于某些福利受益群体而言,福利依赖的化解并不必然要求指向工作福利,但工作福利的引入,能够大大化解接受社会救助和赚取劳动收入的矛盾,而政策公平性、有效性等问题可以在实施环节通过相应制度安排来解决。

综述之,现有研究大多论证了对于接受社会救助(尤其是基本生活救助)的贫困群体而言,工作福利是福利依赖问题的化解路径之一,而较少关注工作福利对于就业困难群体的有效性。工作福利的内在价值取向是强调工作伦理,但工作伦理成立的前提是适用对象符合劳动年龄且有劳动能力,即指向的应是就业困难群体而非全部贫困群体。贫困群体中存在大量由于年龄、健康等问题而不宜进入劳动力市场的人群,因此,工作福利的价值取向与生活救助的目标人群并不完全吻合,导致工作伦理并不总能成立。相比而言,本文所指就业困难群体均为适龄的有劳动能力者,这类人群有能力且有责任通过劳动赚取报酬,符合工作伦理的适用前提。因此,在就业救助框架下建构工作福利理念更具实际意义。

三、研究方法

(一)资料来源与研究方法

本文的主要研究方法为访谈法,共选取访谈对象43人。访谈对象为上海市某区就业救助相关部门工作人员及救助对象,包括上海市某区人力资源和社会保障局、上海市某区某街道办事处、上海市A助业服务所主要责任人和相关工作人员,以及上海市某区就业困难群体代表。对工作人员的访谈包括座谈和一对一访谈两种形式,在座谈的基础上,通过立意抽样选取访谈对象;就业救助对象的选取采取的是整群抽样的方法,在上海市某区内按照街道和社区规模抽取样本框,在样本框内选取有代表性的就业救助服务对象进行访谈。课题组访问员分别对其进行了半结构式访谈,每位访谈对象持续时间平均50分钟。

本文使用的分析软件为Nvivo 10.0。在对定性资料进行分析时,主要采取节点编码的方式,对于收集到的共计42万字的访谈资料,首先对每一句段的核心内容进行编码,得到共计272项自由节点。在此基础上,依据访谈内容涉及的主体、反映的核心问题这两条逻辑线索进行归纳和提炼,将自由节点提炼为树节点,最终提炼出三级节点,主节点有:A助业组织、街道社区、人社局、救助对象、就业与劳动力市场、社会救助与就业、市场化就业与政府帮扶就业,在主节点下包含若干子节点。

(二)分析框架

1.就业救助对象界定

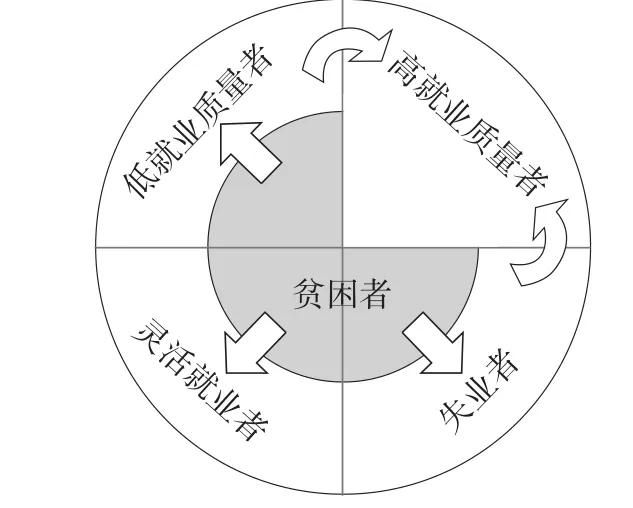

就业救助政策对象即就业困难群体,目标群体应同时符合“就业”所要求的失无业状态和“救助”所指向的贫困状态,城市贫困群体大部分是这两种状态的结合。唐钧认为,低保对象大部分有工作意愿,但实际上能成功再就业的是少数,基于2003年数据估计受就业影响的贫困人口(包括家庭成员)占城市贫困人口的85%以上。①唐钧:《“可持续生计”与城市就业》,《中国劳动》,2004(2)。华迎放也认为,低保对象基本处于失业或非正规的灵活就业状态,就业因素是现阶段城市贫困的主要原因,并预见未来城市贫困群体将主要是失业和部分有工作但就业质量不高人员。②华迎放:《城市贫困群体的就业保障》,《经济研究参考》,2004(11)。需要说明的是,就业困难群体并不等同于城市贫困群体,二者有所交叉又各有外溢。城市贫困群体中大部分是由与就业相关的因素导致的,但就业困难群体不全是贫困群体。因此,本文将就业救助的政策对象界定为:城市贫困群体中的失无业者和非正规的灵活就业者,以及非贫困群体中的部分低就业质量者。

如图1所示,该示意图假设圆形所包含的群体是全体在劳动年龄范围、有劳动能力者,包括稳定就业者、灵活就业者与失业者。进而,依据工资收入水平与当地最低工资标准和平均工资水平的对比、个人的职业满意度等因素,可将稳定就业者中区分出低就业质量和高就业质量群体。在此基础上,加入贫困的维度,外环为非贫困者,内环为贫困者(高就业质量者中一般不存在贫困,因此内环不是整圆)。就业救助政策的目标对象应区分出不同层次,重点救助对象为内环,即低就业质量者、灵活就业者和失业者中的贫困者,表示为图中灰色阴影部分;在此基础上可进一步覆盖到外环部分人群,表示为图中白色部分。因此,就业救助政策的核心对象为就业困难群体,外围对象为其他就业弱势群体,泛化对象为高就业质量者,政策在各层次目标对象间的扩散方向如图中箭头所示。

图1 就业救助政策对象界定示意图

2.就业救助政策目标与实现方式

就业救助的政策目标应是采取积极救助的取向,使缺乏就业意愿者具备就业意愿、使较低就业能力者提升就业能力;对于贫困群体通过融入劳动力市场化解贫困,对于非贫困群体有针对性地突破能力、意愿等方面的就业障碍。将工作福利引入到就业救助的过程中,首先须明确的操作方向是应针对不同群体配套相应的工作福利政策。

就业困难群体内部具有高度的个体异质性,本文基于对上海市某区的调研,从工作意愿和技能水平两个维度对就业困难群体进行划分,划分依据包括工作搜寻次数、学历水平、工作经验年限、技能证书数量及等级水平,主要分为三类:A.有工作意愿且技能较高;B.有工作意愿但技能较低;C.缺乏工作意愿。由于A类群体一般不易陷入贫困,因此着重关注B类和C类群体中的贫困者,分别表示为B-P和C-P。从进入劳动力市场的难易程度来看,这三类群体有明显的高低区别,就业困难程度最高的是C类,而相对更加容易就业的是A类,处于中层的是B类。B-P类和C-P类则处于B类和C类之间的夹层,B-P类由于缺乏技能和贫困的双重困境,容易陷入生计缺失性贫困①纳列什·辛格,乔纳森·吉尔曼:《让生计可持续》,《国际社会科学杂志(中文版)》,2000(4)。,反贫困与再就业难度均高于普通B类人群;C-P类则相反,由于可通过救济金发放环节对其进行参与工作的强制要求,比普通C类人群更易生成就业意愿,因此B-P类和C-P类共同构成A、B、C三个大类中的夹层。

经前期调研,初步提出针对A、B、C三类人群在就业救助中引入工作福利的具体操作模式(如图2)。纵向维度为就业困难程度,体现了三类就业困难人员进入劳动力市场的困难程度分层状况;横向主维度为就业救助强度,即针对三类就业困难人员实行的不同程度就业救助措施。

四、当前就业救助实践及存在的问题

上海市某区与A助业服务所的合作,是全国范围内就业救助服务购买之开端。某区人社局和街道办在就业救助方面开展的工作,除配置专项资金、提供优惠政策、开展就业培训外,还在社区设立了就业援助员和社会保障援助服务社,秉持“服务项目化、项目社会化”的思路。上海A助业服务所自2010年成立以来,主要通过承接政府助业项目的方式,开展了“展翼小屋”“蓄力站”“手工坊”“助业腾飞计划”等针对性的助业服务项目,并在实践中总结出了“职业测评、导师配对、服务递送、特色活动、精准推荐”的五步工作法。

图2 就业困难群体分类与就业救助提供模式匹配示意图

(一)面向A类人群:政策目标偏离

访谈发现,在面向有就业意愿且技能较高(A类人群)的就业信息发布和岗位推荐方面,当前更多体现的是政府责任,社会组织则更多发挥了基层工作人员的优势。当前A类人群能够较快重返劳动力市场,在就业救助中的滞留期较短,但就业满意度不高,人职匹配的实际成功率不高。

A类人群一般不易陷入贫困状态,且就业困难程度较低,与就业困难群体所要求特征的契合度低,在当前并不是就业救助的主要对象,包括应届大学毕业生、为寻求更高工作平台而主动失业者等。虽然在就业救助工作中对这类人群进行了普遍筛查和信息登记,但在实际岗位推荐过程中,由于对岗位的薪酬水平、职业声望等具有较强的刚性要求,所以匹配成功率低,导致大量前端工作的浪费和后端结果的不足。A类群体一定程度上挤占了B、C类群体的就业救助资源但收效甚微。

【个案AJL-001】

问:这么多岗位,每个月成功匹配的,大概有多少人呢?

答:成功匹配的不高,百分之十几最多了。

【个案SZZ-014】

问:你通过A组织介绍成功的工作都是什么类型的?工资水平怎么样?

答:都是文员之类的,工资一般3000~4000元。上海最低工资2000元左右,这个工资基本勉强维持一个人生活。

(二)面向B类(B-P类)人群:政策措施模糊

有就业意愿但技能较低的B类人群是就业救助工作的重点,也是目前匹配成功率较高的群体。其中,B-P类人群又是重点关注对象。在就业困难群体中,B类群体的优势在于,符合自身素质水平的中低端岗位需求量较大,且自身可塑性强,就业救助效果显著。但是,目前已开展的职业培训项目未明确区分不同对象,职业培训范围外溢到大专院校学生甚至在职职工,针对就业困难群体则缺少更具针对性的资源投入和服务提供,尤其是针对就业困难群体中的贫困者即B-P类人群,未体现就业救助与反贫困的结合,导致政策措施模糊。

政策目标模糊具体表现在政府培训平台和社会组织培训项目的衔接方面。在职业培训中,政府的优势在于,就业促进部门能够调动和汇集更多的专项资金和培训机构资源,但政府培训项目总体来说仍是一种粗线条式的提供,对于实际培训效果缺乏跟踪和监督。社会组织的灵活性补充了政府培训的粗线条,能够以个案的方式运作进行针对性的培训指导。这恰恰能够弥补公共就业培训服务的欠缺,但这只是一种应然状态的推想,而实际上,针对就业困难群体普遍素质不高的客观情况,仍然缺乏有专业化的培训设计。

【个案AJL-002】

问:做测评具体是怎么做的?

答:我们的受众对职业测评没接触过,也不认可。我们开始做测评是用霍兰德(职业量表),发现21个人做出来17个是废卷。

【个案AJL-003】

问:现在你们团队(A组织)的人员里面,专业背景的多么?

答:本身学这个专业的几乎没有,就靠着自身的经验。现在我们也在建议,他们年纪轻的到街道报名参加社工证的考试。

(三)面向C类(C-P类)人群:政策效果不足

缺乏就业意愿的C类人群是就业救助的难点。访谈发现,缺乏就业意愿主要是由两方面原因造成的:一方面,个人和家庭主观因素。上海是全国范围内最早进入老龄化社会的,同时也是“啃老”现象最为严重的地区之一。倒金字塔式的家庭结构容易造成父母甚至祖父母对独生子女的溺爱,不仅部分长期失业青年自身不愿走出家门,家长甚至也不希望孩子在劳动力市场中从事辛苦但低薪的工作。这类心理问题,尤其是长久积累的家庭伦理问题,是难以在短期内化解的。另一方面,对社会救助的依赖。上海的低保水平较高、且隐性附加福利多,而就业困难人员实现就业后,往往也只能获得略高于最低工资水平的劳动报酬,个人趋利性的权衡结果,就是继续享有社会救助待遇而非赚取劳动报酬。访谈发现,目前驱使低保领取者主动放弃低保外出就业的主要动力是缴纳社保金及日后领取养老金的需求。虽然政府目前已经采取了渐退制、并轨制两种解决思路,但解决就业意愿缺乏的问题,除外在拉动外,还要靠内在动力,主要是个人主观心理的转变。

【个案AJL-001】

问:上海啃老族现象比较严重?

答:非常严重,主动啃老的和“被啃老”的,甚至父母说你不用干活儿,家里我养着你。

【个案YZY-002】

问:有没有放弃低保出来工作的?

答:有的。主要是年龄偏大的,没有加过金(指交社保),其实就是为了以后退休能拿养老金。

值得注意的是,就业救助制度与低保制度的联动对个体行为选择具有复杂影响,尤其是对于C-P类人群就业意愿的确立。已有研究总体认为,低保对于就业意愿有负面激励,化解这一影响则应通过动态管理。黄晨熹认为,制度安排主要通过影响主观心理和认知来影响低保对象的求职行为和决策,就业责任心、求职制约和受教育程度对求职强度有显著影响,而经济困难和求职自我效能及救助变量对求职强度无显著影响。①黄晨熹:《城市低保对象求职行为的影响因素及相关制度安排研究——以上海为例》,《社会学研究》,2007(1)。林辰乐和吕翔涛认为,影响城市低保受助者就业的政策变量中,职业培训有正面影响、登记失业则有负面影响。②林辰乐、吕翔涛:《影响城市低保受助者就业的政策因素分析——就业的双项逻辑回归模型及访谈实证研究》,《中国软科学》,2012(8)。王磊认为,低保制度的低效率均衡(吃低保,不激励)向高效率均衡(就业,激励)的转变,要求增加就业的收入预期、建立促进积极求职的利益导向机制。③王磊:《基于博弈视角的城市低保对象求职行为分析》,《江淮论坛》2009(3)。韩克庆认为,动态管理是现行低保制度的重要原则,应发展激励措施消除就业的后顾之忧。④韩克庆:《城市最低生活保障制度研究》,北京:中国社会科学出版社,2015,第100页。

对于C类人群的就业促进实质上包含了两个阶段,首先是化解对家庭、对社会救助的依赖,确立工作意愿,即将C类人群转化为B类或A类人群;其次是根据个人素质水平实施具体的就业促进措施。

五、将工作福利引入就业救助的实践路径

(一)实践路径

工作福利包含强制工作和工作激励两大模块,但各国工作福利的主导路径有所不同:美国式的工作福利着重市场和管控,对福利有严格限制而对工作有强烈要求;欧洲式的工作福利共同特征不明显,但总体上强调对劳动的支持和对福利领受的较少限制。⑤Evelyn Z. Brodkin. Work and the Welfare State:Street-Level Organizations and Workfare Politics. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2013, p.272.本文结合研究对象的人群特征,提出采用快速就业模式、工作体验模式、长期促进模式的三分方式。快速就业模式在美国受到推崇,重点在于重塑底层灵活劳动力市场;工作体验模式分为有酬和强制两类,重点在于通过社区服务提高当前就业并推动未来就业;长期促进模式则着重发展劳动者的技能,提升未来就业水平。⑥肖萌:《西方工作福利制度与收入支持对中国低保制度的启示》,南开大学博士(硕士)毕业论文,2005。工作福利的三种实践模式,能够给就业救助提供理念支持和路径引导。

1.快速就业模式:化解劳动力市场自身的供需矛盾

快速就业模式主要适用于底层灵活劳动力市场,相应地针对的是技能较低的灵活就业人员,即本文所划分的B类人群。当前针对B类人群的就业培训中,政府和社会组织的服务平台之间出现断裂,即较低技能的失业者所接受的职业培训、考取的技能证书无法根据劳动力市场需求定向地弥补能力缺陷,无法实现快速就业,仍然处于被劳动力市场排斥的状态。

快速就业模式通过将职业技能的培训落实到具体工作中,解决培训和就业的衔接问题。在实施中可以采取补贴供方(劳动者)为主、激励需方(企业)为辅,政府的角色是政策制定者和过程监管者,制定对于失无业者参加工作的补贴政策,在低薪收入之外补足收入不及最低工资水平或该岗位平均工资水平的部分,同时制定激励企业招收较低技能人员的工资补贴和培训补贴政策,如社保金补贴、税收减免、培训费补贴等;培训计划的具体实施者是社会组织,政府可购买社会组织的服务,并采取直接绩效评估和服务对象评估相结合的方式进行监管。

在角色划分上,政府应在招聘环节和就业后的职业培训中负有对雇佣双方的资金补贴责任,以及评估监管权限。其中,对B-P类所包括的贫困者应提出与救济金领取相关联的强制工作要求,B-P类人群中还可能包括部分有劳动能力的轻度残疾者,工作伦理的适用性仍然存疑,因此以救助为主,就业则作为基于个人实现要求的需求满足手段。

2.工作体验模式:化解接受社会救助和赚取劳动报酬之间的矛盾

工作体验模式的实践定位处于当下和未来之间的连接状态,一般体现为社区服务的形式,既包括强制劳动又包括有酬工作。强制劳动体现了用劳动换取社会救助收入的要求,有偿工作则是直接的劳动收入对社会救助收入的替代,二者均是对接受救助者在接受救助和赚取劳动报酬之间选择行为的矫正。

强制劳动的直接目的是提高当前的劳动参与。对于C类人群而言,虽然目前在领取低保金时已经有了工作时长要求,但这种普遍性要求对于老、弱、病、残等缺乏劳动能力群体并不能适用,而对于有劳动能力者,当前的工作要求往往带有一定污名感,这种外在的强制力不仅不能转化为内在的工作动力,反而会造成更严重的抵触心理。因此,强制劳动的“强制”仅体现在具有劳动能力的救助对象,且“劳动”应具有更加多样化的岗位提供。

3.长期促进模式:化解政府扶助就业和市场化就业之间的矛盾

长期促进模式具有最浓重的积极救助的理念色彩,而淡化了救助本身的意涵。从长远看,这是一种对人力资本进行投资的策略,具有巨大的回报空间,但其当期效果并不显著,提供方式也更加间接。就业救助包含的部分群体本身超出了社会救助对象范畴,对未享受到福利待遇的在职劳动者而言缺乏公平性,甚至会造成反向诱导,使得处于就业与失业边缘的劳动者通过主动失业来换取福利待遇,或使得企业雇佣相似技能水平的失业者来替代现有劳动者。

因此,可以对A类人群实施长期促进模式,将其逐渐剥离出救助体系。这类人群自身能够在劳动力市场中通过自由竞争实现就业,因此更应防范就业救助中对现有劳动者就业空间的挤占,防止衍生出不公平性等问题。长期促进模式体现了弱化直接的岗位提供和收入激励,转而强化未来导向,将政府扶助就业的重点落在提升未来就业能力上,例如将技能培训项目区分为基础层和提高层,对提高层项目设定更高的自付比例,或提供创业扶持。这一模式下政府扶助就业的作用在于推动未来更高质量的市场化就业,将二者直接的对立矛盾化解为促进关系。

(二)管理模式

从机构设置和管理体制两个角度看,工作福利的管理模式有不同划分。在机构设置上,欧美国家有传统模型和综合模型两类:传统模型要求接受救助者与两类管理人员互动——管理福利救济金的收入维持工作人员和进行工作活动登记管理的就业服务工作人员;综合模型将上述两类管理者集成在一个管理体系中,受助者只需与一名管理人员直接互动。托马斯·布洛克(Thomas Brock)等人认为,综合模型中受助者的项目活动参与率略高、福利金支出略低,而两类管理模型中受助者的就业率和收入水平则区别不大。①Thomas Brock , Kristen Harknett. A Comparison of Two Welfare-to-Work Case Management Models. Social Service Review, 1998, 72(4): 493-520.在管理体制上,香港特别行政区有直接管理和间接管理两类:直接管理是与法律关系密切的心理疏导、免费就业服务等几项工作直接由政府机构承担,间接管理是由民间福利机构管理为求职者提供服务的工作,具体由众多服务单位承担。①陈成文,石洋:《就业援助:香港经验及其启示》,《理论月刊》,2008(12)。

就业救助作为社会救助的子系统之一,仍应明确体现政府主体责任。因此,政府在就业救助中扮演着政策制定者和管理协调者的角色。在现有的行政管理体制下,由于就业促进和基本生活救助仍分属于人社和民政两大系统,但落实到街道层面后两大系统合流到基层社区一个部门,因此当前我国就业救助的管理模式属于上述传统模型和综合模型相结合的“混合模型”,即在政策制定前端的主管部门具有传统模型的架构体系:由民政部门负责收入维持相关的救济金政策制定;由人社部门负责失业登记、职业培训、职业介绍等工作。但政策落实终端,则集成为街道社区的统一体系。

除政府外,就业救助涉及多方主体,包括以各类社会组织为主的服务提供主体,以及企业、专业机构等组成的服务支持主体。服务提供主体是就业服务的递送者,在定位上应避免与政府就业服务机构的同化,而应有所侧重又互为衔接;服务支持主体虽未直接参与就业服务的递送,但企业为就业救助政策提供了稳定的岗位需求来源,专业机构诸如心理咨询机构、职业培训机构,主要为社会组织的工作开展提供专业方面的补充支持。

总的来看,政府内部相关主管部门内部是传统型和综合型的混合架构,管理体制则为直接管理模式。政府和服务提供主体(即社会组织)之间是直接合作关系,合作方式包括但不限于购买服务,政府和服务支持主体(企业、专业机构等)之间是间接合作关系,可授权社会组织进行再合作,也可由政府直接组织专业资源与社会组织对接。因此,相关主体的关系是在政府直接管理与主体责任基础上,采取“混合— 合作”式的管理模式。

六、建议与讨论

在以上研究发现的基础上,本文提出三点建议:

(一)就业救助的政策定位应立足于社会融入与积极救助

社会救助的总体目标包括提供生活保障和促进社会融入两大部分,就业救助的政策目标与社会救助的总体目标相符,但基于有就业能力者的工作伦理要求和个人实现需要,就业救助的政策目标应界定为提供可持续性生计来源和促进劳动力市场融入。当前的就业救助表现出政策对象模糊、政策目标偏离、政策效果不足的问题,这些问题导致就业救助无法应对劳动力市场的结构性供需矛盾,政府扶助就业与市场化就业未形成良好对接,也难以化解接受社会救助与赚取劳动收入的矛盾。因此,就业救助应明确工作福利所包含的积极救助的取向,政策定位应依据不同群体区分出不同走向与层次,在首先满足城市贫困群体就业需求的前提下,适度向低就业质量者和有就业服务需求者扩展,体现更多未来取向。

(二)就业救助的政策对象应 分类化、弹性化

就业救助政策对象是就业困难群体,包括城市贫困群体中的失无业者和非正规的灵活就业者,以及非贫困群体中的低就业质量者。对就业困难群体应区分不同特征实施分类服务。依据本文人群分类,分别对A类群体采取长期促进模式的工作福利、对B类群体采取快速就业模式的工作福利、对C类群体采取工作体验模式的工作福利。分类救助并不意味着群体割裂和碎片化,而恰恰是以实现未来劳动力市场的融合为目的。不同程度的分类就业救助,实际上包含了将C类人群转化为B类或A类、继而将B类人群转化为A类的过程,目的是逐渐消除底层失业者,使失业者具备较高工作意愿和技能从而更容易进入劳动力市场。

(三)就业救助应积极推动多元参与和合作

就业救助涉及多个参与主体,其中政府的主体责任是明确的,政府内部不同层级、部门间的管理方式是分立与集成的混合式,而政府与其他服务提供主体、服务支持主体是合作关系。政府在省市层级上涉及人社和民政两个系统,主要负责政策制定、资金来源、人员配备等统筹协调工作,具体工作落实到街道和社区层级形成合流;在此基础上,服务提供主体是各类社会组织,尤其是就业促进类社会组织,服务支持主体包括企业、专业机构等组织,对社会组织的工作进行支持和再补充。因此主体关系表现为“混合—合作模型”的管理模式。

本研究的意义在于,从工作福利的理论视角,探讨就业救助的对象界定和路径选择,不仅拓展了社会救助的研究领域,而且为就业救助的政策制定提供了理论依据。在对访谈资料的分析中,建立了定性分析的模型与框架,从而更加准确、清楚地呈现了就业救助对象的分层特征与救助诉求。受可得资料的限制,本研究还在以下方面存在局限:第一,仅基于上海市某区的访谈资料进行分析,访谈对象数量有限,且缺少不同地区就业救助实践的比较分析;第二,提出了将不同类别就业困难群体与不同就业救助模式进行匹配的思路,但仍缺少政策层面的操作设计。

The Target Group Defi nition and Path Selection of Unemployment Assistance: From the Perspective of Work-fare

Han Ke-qing, Zhao Xi

Based on in-depth interviews in Shanghai, this thesis investigated the major problems of current unemployment assistance system, which included fuzzy target group, deviated policy aim, and inadequate policy effectiveness. Such problems resulted in unmatched policy orientation and policy effects. The target group of unemployment assistance is people with difficulty in employment, including the unemployed and the informal fl exible employed people among urban poor groups, as well as low-income workers among non-poor group. From the perspective of work-fare, unemployment assistance should focus on active assistance. This thesis deems that, the level of unemployment assistance should be accordant with the in degree of employment diffi culty. According to willingness to work and employ-ability, the disadvantaged group of employment could be divided into 3 main categories and 2 sub-categories. Accordingly, they are matched with 3 types of unemployment assistance paths: long-term promotion model, fast employment model and job experience model. Stakeholders includes government for responsibility supervision, social organizations for service delivery“enterprises” as well as professional organizations for service support. This paper suggests the “mixed - cooperative" management mode to be adopted in working with all the stakeholders.

Unemployment assistance; Disadvantaged group of employment; Work-fare; Social assistance

(责任编辑:祝玉红)

肖萌、梁祖彬:《社会救助就业福利政策研究》,《社会保障研究》,2010(1)。

中国人民大学科学研究基金项目“中国就业救助研究报告”(2016030171)。

韩克庆,中国人民大学劳动人事学院教授,博士生导师,主要研究方向为社会保障、社会政策和社会福利;赵晰,中国人民大学劳动人事学院硕士研究生,主要研究方向为社会保障。(北京,100872)