另一道风景

2017-06-09张嘉骅

到一所“诗性的学校”教“诗性写作”

2014年11月间,我到浙江的宁波滨海国际合作学校,对一群初中七年级和八年级的学生展开写作集训,运用的理论正是“诗性写作金字塔”的体系。

对我来说,在这里教“诗性写作”是适得其所,因为在我看来,宁波滨海国际合作学校就是一所“诗性的学校”。

这所学校在2013年秋季成立,傍山而建,面向大海,包含小学、初中和高中三个学段。2014年5月,当我初次受邀来这里参与活动,一眼看到她,便喜欢上她的那份在旷野中的怡然自得。虽然地处偏乡,整个校区的设计却完全不输给都市里的学校。她的建筑落落大方,清新而富有朝气,每一栋都有每一栋的个性,群聚在一起却又不显得突兀;若不仔细瞧,会以为这是一所给大学生念的高等学校呢!

“尚美、抱朴、爱智、弘毅”,一进校门,在行政大楼的墙上可望见一组令人亮眼的校训。它其实是《伯罗奔尼撒战争史》的作者、古希腊史家修昔底德(Thucydides,约公元前460~400)一句名言的简译。那句话说:“我们(希腊人)有爱美之心而不求奢华,培养理智而不乏刚健。”

我曾在这道墙的前面伫立良久,思索这八个字所蕴含的用心,以及教育者透过这八个字寄望于学生所开拓的人生。我越思考,心灵的触动越深,强烈地感受到一股诗性的力量在呼唤。

這所学校的时任总校长李庆明先生是我的好朋友,也是我非常敬仰的一位教育家。八年前他在深圳南山“央校”(即中央教育科学研究所南山附属学校)担任校长时,我们一见如故。当时,他是大陆少数几个大力推广儿童阅读运动的校长,成就非凡,曾经在2011年受国际儿童读物联盟(IBBY)的邀请到加拿大演讲,同年又应《天下》杂志教育基金会的邀请到台湾演讲。换了工作岗位的他,对儿童阅读的重视丝毫没有改变,如同往日那样,依旧定期举办“作家进校园”的活动。而我,就是那次受到邀访的作家。

那几天,我参与了几位特级教师的教学观摩和全国性的教育高峰论坛,自己也作了一场专题报告。与学生的互动则有两次,其中一次是给小学六年级的学生专门讲小说创作。学生听得很过瘾,后来在校园相遇时总问我:“什么时候再给我们上课?”

从没见过那么爱上课的学生!我对这所学校的学生起了爱惜之心——而这,也造就了我日后来教写作的因缘。

从诗开始

学校将写作集训班安排在“学院”(近似社团)的课程里,并将这个班取名为“嘉骅文学社”,由杜艳红院长亲自负责社务。

我教的这群七、八年级学生,大多具备一定的写作能力。“诗性写作金字塔”的原理令他们感到新鲜,尤其是生发创意所用到的“水平思考法”更是大家以前听都没听过的提法。

为了让学生更加熟悉诗性语言的生产之道,我教他们写诗,还请他们为自己的作品配上插画——就用手上的圆珠笔或铅笔。学生学得兴致盎然,很多都写出了精彩的作品。这里举出两例。

一是吴沈燕同学的《带泪的鱼》:

海是鱼的眼泪

鱼是海的伤疤

没有海的鱼

回首只剩阴影

没有鱼的海

或许,更清

如果你是大海

那么我宁愿沉溺

二是张明婕同学的《路标》:

有时,我会想:

我的未来是什么?

很多的箭头都在指引着我:

“你可以走这条路!”

它们像一窝争食的小鸟,

叽叽喳喳吵个没完没了。

我开始不知去向,

在每一个交叉口徘徊思考。

但我相信,终有一天,

这些箭头会并成一线,

指向那条最正确的路!

他们既写出自己的情感,也写出自己的思想,还分别配了插图(如图1、图2)。只不过一如在台湾地区教导的情况,在我班上,有些学生是生平第一次写诗。这显示,在两岸的义务教育里,诗教仍有很大的推展空间。

教学生拟大纲

总说两岸各有各的教育体制和环境,就我看来,在写作这件事情上,两岸的学生还是有着一些相似性。其中有个共同的现象是:若非老师要求,很少有学生在写作前会主动去拟订大纲。

“老师,考试的时候,能用的时间已经很少,根本没空去拟大纲。”有学生这么说。

“那不考试的时候呢?”我反问:“你们在写作前会去拟大纲吗?”

这个学生笑了:“也不会。”

“其实,拟大纲能花多少时间?一旦把这功夫练上手了,对篇幅短小的作文来说,需要的时间顶多不过三四分钟。只花几分钟,却能稳住整篇文章的架构,让写作的进行增加很大的效率,为什么不做呢?”

终于,学生被我说服了,都愿意好好学习拟大纲。

拟大纲的确是要学的。就像做摘要,怎么用最精简的词语去结构化所要表达的内涵,不经教导和演练,不会了解其中的诀窍。

小郑是个很喜欢阅读的同学,谈吐不凡。我在班上初次见到她,其实是被她吓了一跳的,因为她正捧着德国小说家黑塞(Hermann Hesse, 1877~1962,或译作赫塞)的《玻璃球游戏》(或译作《玻璃珠游戏》)在读。几十年来,我见过的青少年也不算少,却是第一次看到有这么年轻的同学在读这么深奥的小说。仔细问问,原来她连马奎斯的一些小说都读过了。

然而在我正教导大纲该怎么拟的时候,小郑因为有事,请了几天假。

回来后,她和班上的学习进度有些脱钩。我知道我会针对她的情形来做些个别辅导,但我仍请她先跟着班上同学一起做练习。

我出的作文题目是“风中往事”,请大家先拟大纲。

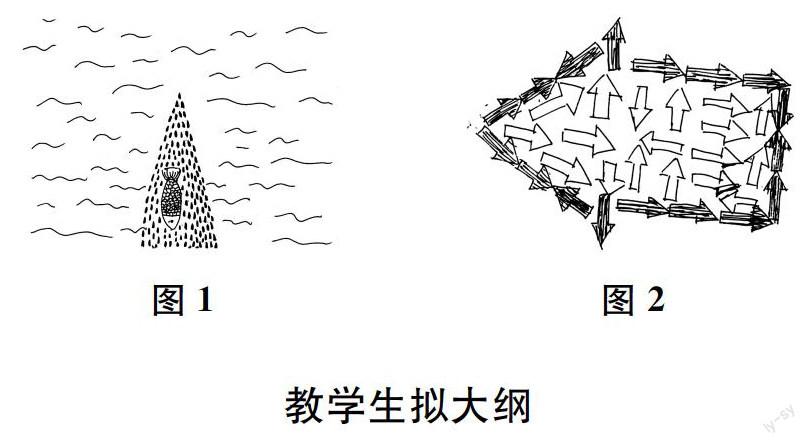

小郑所拟的大纲如图3所示。我看了看,知道小郑在作品中想说的是一个关于狗的动人故事,那也是一个令人魂牵梦萦的切身经验。

在幼年时期,爸爸养的狗是她的玩伴,带给她不少欢笑和甜蜜。但这只狗后来遭到不幸,被人偷走,从此下落不明。长大后,小郑想念这只狗,在梦里依稀能见到它的身影。直到姐姐送了她一只狗,她这才感觉到失落已久的那只狗又“回来”了。

“我很喜欢你这个故事。”但我指着大纲,直截了当地说:“可是你不会觉得这份大纲拟得太过复杂吗?而且有点乱。如果这是在考试时拟的,恐怕你还没拟完,时间已经到了。”

我带她重新拟了一份大纲(如图4),所花的时间不到三分钟。

经过这番教导,小郑明白了拟大纲的方法,也同意若按新大纲来写的话,作品会更具有魅力,还更容易写。她没有避讳自己的失误,大方地答应我,让我将她的这次经验与同学和读者一起分享。

有付出,就会有收获

小郑在“风中往事”中所怀念的是一只狗,志伟在“风中往事”中所怀念的则是一棵梧桐树。

志伟的写作能力属于中上。但他很认真地听课,每次练习也都切实地做,进步的幅度相当大。终于,在“风中往事”的写作练习里,他激发出自己内在的潜能,写出了一篇至情至性的好文章《风中往事——有一棵梧桐树》:

秋风吹着,掩了盛夏的梦。我趴在高耸的书橱下找书。不留心,有一本册子掉了出来。我小心地翻它,几张泛黄的树叶映入眼帘。

“妈,这是什么?”我好奇地问。

“噢,小时候你收集的梧桐树叶。”

我盯着树叶曲折的纹理,它们仿佛在演绎着蔚蓝的童年。

“从今天起,你们就是小学生了!”上学第一天,老师这么说。

我只是懵懂地背著一只书包,小心翼翼地迈入这座古老的学校。老师领着我们慢慢环顾四周。学校不大,但有不少古树。我站在一棵大树下呆望着,它足有一幢教学楼那么高,透过阳光穿过枝间的投射,幻化出一幅美轮美奂的画面。我伸出手摸了摸它,皱折的树皮透析出它的苍老,我敲敲它,它也不语。风一拂过,叶儿如同精灵,演奏出铃叮的沙沙声。

老师从婆娑的树影中走来,笑着指着树说:“这是我们学校的梧桐树爷爷,他很老,比你们的年龄加起来还老!”我默然地点点头。自此,我认识了一位大朋友。黄昏慢慢地蔓延而来,吞吃着黯淡模糊的夕阳。我挥手向梧桐树告别。五年如一日。

“啊,那时我还幼小,就懂得收集树叶。”我自言自语着。我仿佛又一次站在了人生发车的站台,可来的却只是幻影,虚无缥缈,无法捕获。

年纪再大些,老师便在大课间领我们去梧桐树下玩游戏。那时我经常扮演一只小鸡,绕着梧桐树躲避老鹰的追逐。笑声如同从久关未开的宝匣中飞出,闪烁在梧桐树的全身。我抬头看他,仿佛我也是他的雏儿。我睁大眼睛,看着树梢,鸟儿在他的身上筑巢,为他歌唱自然的美好,感谢树身的恩赐。老师们招呼着我们躲在树下,树仿佛有着一个无形的屏障,把那些恶毒的阳光吓唬离去。我第一次真真切切地感到树人结合,它早已不是那棵古树,而是某个从亘古而来的守卫者,守卫我们的纯真,同时也给予安身之处。

不知又是何时,学校开始组织跳长绳。有人用长绳甩向古树脆弱的皮肤,那凄惨的崩裂声仍没有使他回心转意。老树好像只是忍受,连叶子也没有滴落一片。我心里突然被那人恶劣的笑所揪起,但却无力反抗。可是,某个柔弱的女生却上去阻止了,空灵的声音毕竟无法与洪流抵抗,他只是笑得更狡黠。我跑去叫来了老师对他进行思想教育。后来才知道,他的父母经常不在身边。而从此,我也经常看到,低头的他、老树和国旗杆组成一个不好看的三角形。

“我要回去!”我突然叫道。望着轻飘飘的冷雨,我更坚定了信念。妈也没有办法,只得驱车带我回那座海边小镇。

雨漂湿了我的心境,积雨云开始慢慢冲去金色的光辉。六年级那年,100周年庆典过后,我们便迁校了。那天,我们全班围着这棵照顾我们成长的大树,鞠了一躬,然后默默地离去。人生就像一列永不停息的列车,没有多少人与事情能陪你走到最后。即使你恋恋不舍,也应挥手道别。光芒投下了投枪,我的心房在那一刻轰然倾倒。

我还是回到了那个小城,校门早已不存在,古老的城墙也被刷新。那棵梧桐老树也不在了。雨淋湿了草地,有一个刚挖的大坑上积着水,浑浊不堪,好像积存着老树不舍的遗言,只是夹杂着城市荣辱浮沉的污浊。学校被改成了老年的大学。

我望着天空,天空仿佛还讲述着那悲伤的故事。

只要我铭记他,他就生长着,为我遮风挡雨!——我爬上心中那棵老树的树顶,看见蔚蓝的大海。

志伟的这篇文章,随处可见诗性的语言,譬喻法用得不错。像“我盯着树叶曲折的纹理,它们仿佛在演绎着蔚蓝的童年”“光芒投下了投枪,我的心房在那一刻轰然倾倒”等,都是让人浮想联翩的好句子。

文章由发现旧时书中所夹的梧桐叶开始,断断续续地忆起主人公在读小学时与校园中那棵梧桐老树的故事,最后以回到小学的所见所闻作为结尾——小学已经改建,梧桐老树也被砍伐。就故事的述说方式来说,这篇文章用的是插叙法。这是回忆型文章经常用到的手法。

故事中有三种重要的对立:(1)不懂事的孩子,以长绳鞭打老树。这引起了“我”的愤慨。(2)老树敌不过学校改建而被砍伐的命运。“我”无能为力。(3)时间会冲刷记忆。“我”决定记住那棵老树,让它在自己的心中继续生长。这主要出现在后半段的三种对立,发展出充分的戏剧性冲突,而以最后一种对立的解决最富兴味。尤其是最后一句:“我爬上心中那棵老树的树顶,看见蔚蓝的大海。”让整篇文章流露出一丝上扬的生命气息,不再流连于弥漫的低沉的调子里。

当我回到台湾,将这篇文章介绍给一些老师和学生,他们读了也是赞叹不已。

志伟的这次成功让我感到欣慰。它证明了一个古老的道理:“有付出,就会有收获!”

还没结束的故事

其实,参与这次写作集训的学生,绝大多数都有所成长,只是每个人的步调不太一样。不论走得快或慢,我都会在一旁陪着他们走,让他们每个人不至于被路上的“格子”所绊倒。

集训结束后,我和学生在行政大楼前拍照留念,处在他们簇拥的欢笑声中,感觉年轻许多。回头望见校训那八个字,“尚美、抱朴、爱智、弘毅”,仍在橘黄色的墙上坚守自己的位置,以俊秀的字体散发着理想的纯净与洁白。我心中突然兴起一个想法,认为那样的理想,就是要有学生这样的笑声来相配才对!

在此之前,李校长告诉我,已有开印刷厂的家长愿意承担费用,将学生的作品结集出版。听到这消息,我特别高兴。要是能够这么做,那将是对学生莫大的鼓舞。

而作为一个老师,我将尽自己所能,让这些学生从诗性的写作里慢慢去体悟诗性的生命。

离去的时刻终于到了。但我和这所学校的故事还没结束。下个学期,我还会来这里教学生写小说、写童话。

(张嘉骅,台湾中正大学中文硕士,北京师范大学现当代文学博士,作家。曾任《英文汉声》杂志编辑、《民生报》编辑、华视漫画美语创意总监暨海峡两岸儿童文学交流研究会理事,2005~2006年任教于浙江师范大学人文学院。在台湾出版作品近20种,亦有作品以简体字及韩文出版,获“好书大家读”年度最佳童书奖、国语日报儿童文学牧笛奖及中华儿童文学奖等十多项奖项。现居台湾,专事写作及阅读推广。)