明清之际中日贸易时代背景初探

2017-06-05苍丽颖

何 宇,苍丽颖

(1.大连大学 历史学院,辽宁 大连 116622;2.大连外国语大学 公共外语教研部,辽宁 大连 116000)

明清之际中日贸易时代背景初探

何 宇1,苍丽颖2

(1.大连大学 历史学院,辽宁 大连 116622;2.大连外国语大学 公共外语教研部,辽宁 大连 116000)

鸦片战争之前的整个清前期,中日之间维持了相当规模的贸易往来,尽管这种贸易往来局限于民间,缺乏官方参与,但其能够产生并在较长时段内保持相当的规模必然有其存在的土壤即时代背景。而清代中日贸易的时代背景主要出自三方面的营造:其一是葡萄牙和荷兰殖民者对海外贸易的充分利用,尤其是其在中日贸易过程中通过居中转贩获取巨额利润的现实为当时中日两国商人从事贸易的动力和可以仿效的标尺;其二是日本官方的海外贸易政策。其政策经历了一个明显的变化,前期对贸易的鼓励态度刺激了日本对华贸易的发展,后期的锁国政策则有效的排除了葡萄牙殖民者的竞争,使得中国商人几乎处于一家独大的地位;其三是当时我国私人海外贸易经历了明代百余年的曲折发展后,已成为一只相当成熟的海上贸易力量。而这三方面共同构成了清代中日贸易复杂的时代背景。

清前期 ;中日; 贸易; 背景

任何事物的出现和发展都不能摆脱时代的限制,明清之际的中日贸易也不例外,它的兴起与发展被深深打上了时代的烙印。在古代,由于交通和通讯手段的极端落后,国家与国家之间的交流、地区与地区之间的沟通是有限的。但是,伴随着生产力的发展,商品生产交换的规模逐渐扩大,尤其是十五世纪末开始,在东方寻梦的驱使下,地理大发现拉开了序幕。弹指一挥间,西方探险家们不仅完成了人类历史上的壮举,而且世界五大洲相对独立隔绝的状态被打破。在新航路开辟一个半世纪后的明清鼎革之时,西方、日本、中国三方对于海外贸易却有着迥然不同的态度,而由不同的态度所引发出不同的贸易发展态势则构成了清代中日贸易发展复杂的时代背景。

关于这一时期中日贸易背景的研究,中日学者贡献良多,山胁悌二郎和中村质在总述清代中日贸易之前都对当时贸易活动的背景尤其是日方背景做了较为细致的描述,木宫泰彦在总论中日文化交流时做了颇多相关论述,松浦章则在研究中日文化交流对中方的相关背景情况做了介绍。中国学者林仁川对当时我国对日主要贸易物品的生产情况做了概述。李伯重则对当时我国国内商品市场情况做了论述,并作出了分析。张海英和李东有则对清代我国的商路和贸易市场的发展变化做了分析论述[1]。

一、西方世界对于海外贸易的充分利用

16世纪,世界历史发生了质变,近代资本主义诞生;西方资产阶级登上历史舞台;近代资本主义文明以高屋建瓴之势冲击着古老的东方文明。它处处向世人昭示着一个新的时代的到来。由于攫取利益是资本主义发展的第一需要,而西方的殖民者也正是在经济利益的驱动下走遍世界,所以在推行其海洋文明的历史过程中,商业贸易一直扮演着急先锋的角色。

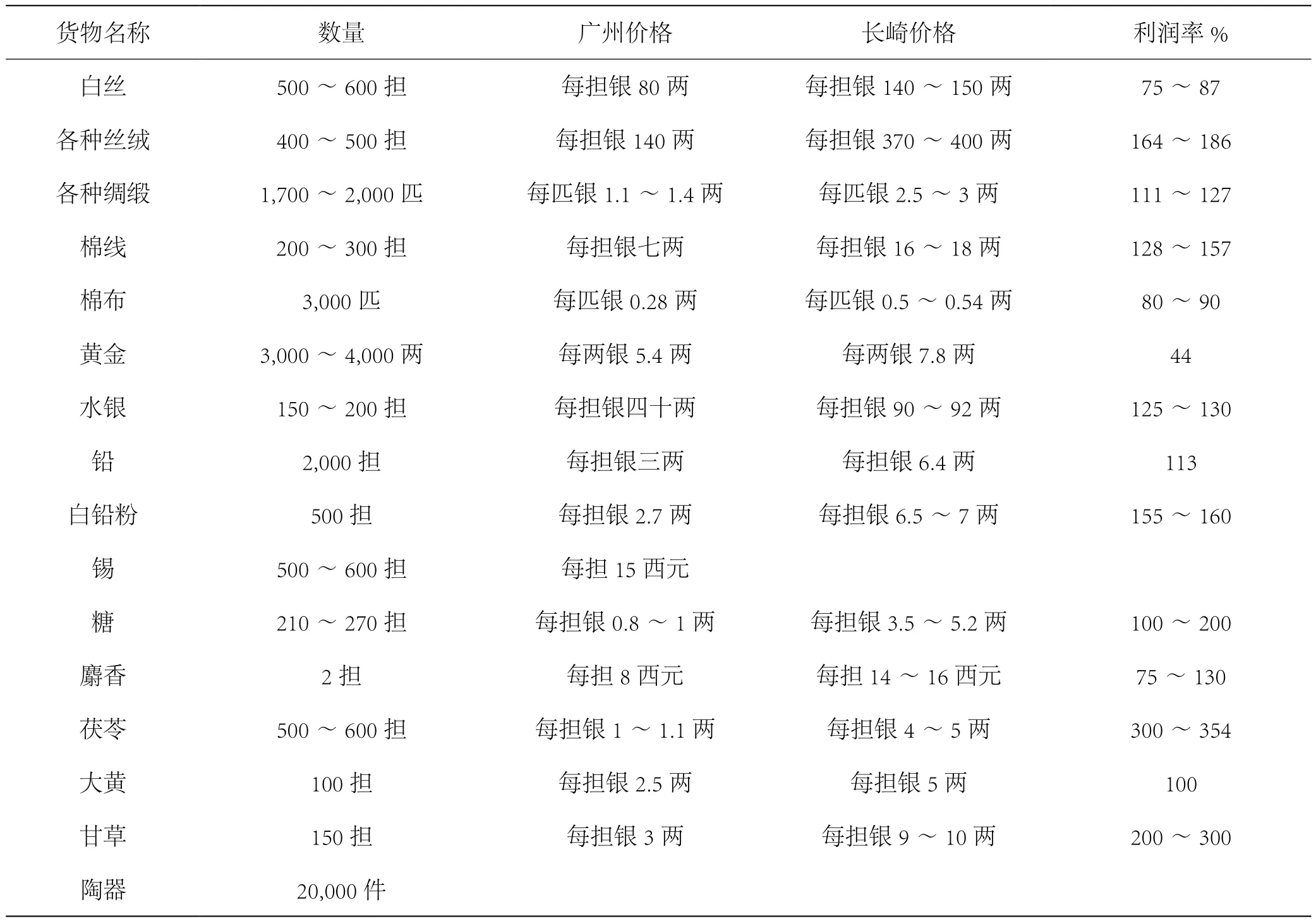

葡萄牙是最早来到亚洲地区的西方国家,以1511年占领第一块亚洲殖民地满刺加为标志,这一老牌殖民帝国开启了其在亚洲的殖民历程。斗转星移,当历史的车轮转到1644年,葡萄牙人已经东来一个半世纪了。在这一百多年间,他们占据了印度的果阿、马来半岛南端的马六甲、中国的澳门等地。建立了线型的东方海上帝国。从16世纪后半期至17世纪前期,葡萄牙作为中日之间最主要的贸易中转商,每年都把大量的中国商品运到日本去贩卖,几乎垄断了所有的对日贸易。澳门——长崎航线也成为当时最主要的对日贸易渠道。据学者研究:“当时,几乎垄断了与日本贸易的葡萄牙人,每年大约带来10万至25万日斤(6万~15万公斤)的生丝。在他们的贸易基地澳门,1570年前后,甚至专门成立了称做‘阿尔玛桑’的对日生丝贸易组织,澳门市政当局就不必说了,甚至连市民每个人的生活都与阿尔玛桑的成败、即对日贸易的成败如何息息相关。”[1]当时葡萄牙通过澳门——长崎航线输入日本的货物种类相当繁多,下文将以万历二十八年(1600)由广州途经澳门中转的一艘葡萄牙商船所载运到日本的货物为例,以列表的形式统计货物的数量、中日之间的地区差价和利润率。

表1 万历二十八年(1600)广州经澳门出口往长崎货物表

资料来源:黄启臣.《明代广州的海外贸易》,见《中国经济史研究》1990年第4期,第112页。

从表1统计中我们可以清楚地看到,当时经葡商之手转运到日本的货物主要包括丝织品、棉纺织品、金属、糖类、药材、陶器等等。这些货物转贩日本的利润率很高,虽说不同种类的货物利润率有所差异,但平均利润率超过了100%,个别种类的货物利润率竟然达到了300%。这种巨大的贸易量和高额的利润一直持续到1640年左右,如1637年的贸易总额为260万两白银[2]。而在1638年仅经澳门输出到日本的绸缎即为2,100箱,每箱约有100匹至150匹,总数在210,000匹至315,000匹之间[3]。如此高的利润,使葡商乐此不疲地奔波于中国与日本之间,拉动对日贸易额直线上升。

1640年前后,曾经盛极一时的澳门——长崎航线走向沉寂,素有17世纪“海上马车夫”美誉的荷兰人接过葡萄牙人手中的旗帜,继续在中日贸易中发挥重要作用。荷兰人在航海事业上起步较晚,但成熟的航海、造船技术,先进的经营理念使其迅速崛起,到17世纪,荷兰成为海上的第一强国,荷兰船只的吨位占全世界船只总吨位的四分之三。与此同时,荷兰在亚洲的势力也得以扩张,占领了印度尼西亚的爪哇岛及摩鹿加岛(今马鲁古岛)等地后,他们于万历二十九年(1601)、万历三十一年(1603)两次派遣船只到中国要求互市,但均未得到明政府的允许。打开与中国贸易的通口成为荷兰人迫切的愿望。天启二年(1622),荷兰如愿以偿占据澎湖,但其强盗般的行径引起明廷的强烈不满。天启四年(1624),明廷收复澎湖,荷兰转而占据台湾南部。崇祯十五年(1642),荷兰击败西班牙,独占台湾并控制了大员——长崎贸易。但总体而言,荷兰在台湾的对日贸易并不顺利,进入17世纪中叶后,大员——长崎贸易走向衰落。

综上,西方殖民者东来亚洲的叵测居心毋庸置疑,其在殖民地的野蛮行径以及造成的灾难性的后果也毋需多言。但他们向世人昭示了一种新的经济模式正在冲破传统的小农经济,成为世界经济发展的主流。历史的进程也进一步证明其强大的动力推动了世界格局新的发展。而纵观他们在亚洲地区的活动,尤其是与中日贸易相关的经济活动,为清代中日贸易的发展起到了重要的铺垫和示范作用。

二、中日两国对贸易环境的营造

中国和日本作为清代中日贸易最根本的两个参与者,各自国内的政治形势、经济发展状况、统治者意图、贸易政策、贸易状况等都会对两国之间的贸易产生深刻的影响。在明清之际的时间断限内,日本在对外贸易上经历了一个从四面出击到全面收缩的过程,而中国则呈现出私人海外贸易逐渐冲破海禁政策的堤坝得以迅速发展的态势。

1600年,德川家康在关原之战中击败了丰臣秀吉之子丰臣秀赖及其家臣石田三成,掌握了日本政权,并于1603年建立起德川幕府。新的幕府统治建立后,一改以往的强硬政策,积极谋求恢复与中国断绝五十年之久的朝贡贸易关系。1610年,福建应天府商人周性如到达日本五岛列岛,德川家康将他们一行人邀请至江户,盛情款待,并颁发朱印状。在周性如返回中国时,幕府总管本多正纯代表德川家康致书福建道总督军务都察院都御史所(简称《致福建道书》),并委托周性如转交。由于中日双方断绝朝贡关系以来,鲜有书信往来,所以这封书信就显得尤为珍贵。鉴于此,全文照录于下:

日本国 臣上野介藤原正纯奉

旨 呈书

福建道总督军务都察院都御史所

夫吾邦之聘问于商贸于 中华者,杂出于汉、隋、唐、宋、元明之史及我国记家乘者昭昭矣。然前世当朝鲜分扰之时,有 中华之贵价来我价来我邦,而译者枉旨执事抵牾,而其情意彼此不相通。比来海波扬而风舶绝,可谓遗憾。方今,吾日本国主源家康一统阖国,抚育诸岛,左右文武经纬纲常,遵往古之遗法,鉴旧时之烱戒。邦富民殷,而积九年之蓄,风移俗易,而追三代之迹。其化之所及,朝鲜、安南、交趾、占城、暹罗、吕宋、西洋、柬埔寨等蛮夷之君长酋帅,各无不上书输宾。由是益慕 中华,而求和平之意无往于怀。今兹应天府周性如者适来于五岛,乃诣上图因此此事不亦幸乎?明岁福建商舶来我邦,期以长崎港为凑泊之处,随彼商主之意交易有无,开大鬨岂非两国之利乎?所期在是此耳。比其来也,亦承大明天子之旨以赐勘合之符,则必我遣使船,以来秋之番风而西其帆者何疑哉?及符来,而我只遣大使船一只而已,明其信也。若余船之无我印书而到者,非我所遣也。乃是寇贼奸宄伏窜岛屿,而猾 中华之地境之类,必须有刑法。若又我商船之往还于诸蛮者,因风浪之难,有系缆于 中华之海面,则薪水之惠何赐加之。今将继前时之绝,而兴比年之废,欲修遣使之交,而索勘合之符,复古之功不在斯乎?我邦虽海隅日出抑谚所谓蕞尔国也。中华以大事小之意,想其不废乎?然则来岁所为请 颁符使来,则海东之幸,而黎庶之所仰望也。中华设虽贵重,而其不动遐迩博爱之意哉?感激之至,在于言外。

命旨件件请宣领诺

岁庚戌季冬十有六日[4]

这封加盖有幕府将军朱印的信件,格式正规、措辞恭敬,在抒发了对中华仰慕之意的同时,表达了日方与中方重新建立朝贡贸易关系的强烈愿望。此外,德川家康还在1610年和1612年分别授意长崎市舶使司长谷川左兵卫和岛津家久在给明朝官员的书信中再次表达此意愿,足见其希望与中国通商的迫切心情。虽说由于明廷始终对日本怀有戒心,以致双方的朝贡关系无法得到恢复,但日方对中日贸易的积极态度却为中国海商赴日贸易提供了宽松的环境,中日私人贸易得到了发展壮大的契机。

除了谋求恢复与中国的贸易来往外,幕府对其他国家商人的赴日贸易也持欢迎态度。在幕府的积极鼓励下,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国都先后与日本建立了贸易往来,并在日本建立了各自的商馆。由于当时外国商馆多建在长崎县的平户,贸易也多在平户地区展开,所以从1600年平户建立外国商馆开始至1641年荷兰商馆迁出平户为止的一段相对比较宽松的自由贸易时期被人们称为“平户商馆贸易时期”或“平户时代”。

在鼓励外商来日贸易的同时,德川初期的日本还允许日本商人出海贸易,建立朱印船贸易制度。所谓朱印船就是指获得由幕府颁发的“异国渡海朱印状”,可以赴海外特定区域进行贸易的船只。朱印状实质上就是日本海商出国贸易的许可证。由于朱印船贸易的主要区域为东南亚地区,因此,日本幕府向这一区域内的西属菲律宾、安南、柬埔寨、荷兰东印度公司等国家和地区贸易管理者发出请求,希望他们对日本的朱印船予以承认和保护。当然这些地区的贸易管理者出于发展贸易获取利润的基本目的,都接受了日方的要求,朱印船贸易也就顺理成章地发展起来。

当时朱印船贸易十分繁盛,对于朱印船贸易的盛况,日本学者岩生成一已经有了很深入的研究,现就庆长九年(1604)至宽永十二年(1635)日本朱印船的主要渡航地及船只数进行统计,具体如表2所示:

表2 朱印船主要渡航地一览表(单位:艘)

资料来源:[日]岩生成一.《朱印船と日本町》,东京:至文堂1966年版,第35页。

从上面的表格我们可以看到,每年都有大批取得朱印状的日本船只驶往东南亚,在31年的时间里共有300多艘船只到达此地进行贸易。而在所有东南亚国家和地区中,交趾、暹罗、柬埔寨、吕宋和高砂(台湾的旧称)的朱印船贸易最为兴盛。东南亚地区一些交通较为便利、商品经济较为发达的城市,如“越南的岘港、会安、东京,吕宋的马尼拉,暹罗的大城府,柬埔寨的金边,台湾的赤嵌城,马来半岛的马六甲以及葡萄牙的殖民贸易据点澳门,成为朱印船频繁光顾的贸易城市”[5]。

朱印船制度从庆长九年(1604)推行至宽永八年(1631),之后幕府虽又实行奉书船制度,但由于二者本质相同,故奉书船制度被看成是朱印船制度的一个延续,1635年奉书船制度被废除。朱印船和奉书船制度前后推行30年,对日本经济和贸易的发展起到十分积极的作用。首先,使日本摆脱了在东亚地区的贸易孤立状态。明中后期以来禁通日本,使得在东亚地区活跃的贸易圈中并无日本的身影。而这种日本商人走出国门,主动出击发展外贸的活动使日本货物得到了更广阔的销路,同时也从国际市场上获得了更多国内急需的外国商品,逐步摆脱了原有的孤立状态。其次,日本货物更多的出口刺激了国内商品生产的发展,而生产的发展又为贸易提供了更多的货物,形成了一种有机的良性循环。再次,日本商人大规模的出海贸易有利于增强日本的贸易自主性。如朱印船贸易制度实行以前,日本的生丝进口几乎由葡萄牙人所垄断,朱印船出海以后,每年数十条朱印船从东南亚地区载回大量的中国生丝,打破了葡萄牙商人对日本对外贸易的巨大牵制力。最后,朱印船贸易的存在对中日贸易的保持和发展起到了非常特殊的作用。由于中国船只禁通日本,中日之间的直接贸易往来受到很大限制,但由于中日双方都有相当数量的海商到东南亚地区进行贸易,所以,双方既可以以东南亚地区为平台进行直接贸易,又可以通过东南亚商人之手获得对方的货物进行转运贸易。也就是说,在中国海商通过走私方式赴日之外,朱印船贸易又给中日贸易提供了一个既合理合法、又简单快捷的新途径。

三、嘉靖以来中日私人海外贸易的新发展

嘉靖初年“争贡之役”的发生,使得明廷对私人海外贸易的压制骤然收紧。但这种收紧并未真正断绝两国之间的贸易联系,与之相反的是,中日之间唯一合法贸易渠道的逐渐断绝使赴日贸易的利润激增,巨大的经济利益刺激了中日私人海外贸易的勃兴。而明廷严厉的海禁政策又使得私人海外贸易无一例外地选择了走私的方式。于是,在中日之间碧波万顷的大海上,出现了众多大大小小的走私商人。最初他们只是“各船各认所主,承揽货物,装载而还,各自买卖,未尝为群”,但由于激烈的海上竞争,逼迫他们“依附一雄强者,以为船头”[6],形成了大大小小的贸易集团。而这些贸易集团再经过竞争淘汰,又形成了更大规模的海商集团,他们有自己的贸易基地,货物囤积地,固定的贸易路线。李光头、许氏兄弟、王直、徐海等是他们中的代表人物。面对东南沿海地区走私贸易愈演愈烈的局面,明政府加大了清剿的力度,而正是由于明政府申严海禁,使得东南沿海众多世代以贩海为生的小民铤而走险,走上了走私贸易的道路。而海上的激烈竞争又使他们不得不各自寻求靠山,形成贸易集团。这些贸易集团再经过力量整合,形成了规模较大,实力雄厚的海商集团。在具备了一定的武装力量基础,而又受到明廷海禁政策限制难以获得合法贸易渠道后,在巨额经济利益的刺激之下,他们便进行武装走私,以武力直接对抗明政府的海禁政策,这便是为人所熟知的嘉靖倭患的实质。“寇与商同是人也,市通则寇转而为商,市禁则商转而为寇。”[7]一语道破了其中的玄机。

嘉靖倭患虽不能归为外族入侵,但将其定性为一场严重的动乱则不为过,它给东南沿海地区带来了巨大的破坏和震动,也引发了明廷内部关于市通还是市禁的一场争论。以归有光为代表的保守派坚持海禁的主张,认为只有实行更严厉的海禁才能避免类似嘉靖倭患之类动乱的发生。以唐顺之为代表的一派认为应在禁止民间贸易的同时,恢复中日之间的朝贡贸易,以防止日人继续滋扰中国。而以郑晓为代表的一派则认为只有开放海禁,允许小民出海贸易才能从根本上解决嘉靖倭患的问题。从前面的分析我们不难看出,前两派的主张显然没有看到或者不愿承认倭患的实质,他们那种单纯压制的办法只能是事倍功半,只有郑晓一派的主张符合当时的实际情况,而明廷在反复权衡之后也基本上采纳了郑晓一派的主张,有限制地开放了海禁,使民间贸易获得了相对合法的身份,这就是明代历史上著名的“隆庆开放”。

“隆庆开放”实质就是福建漳州的月港部分开放海禁,允许国内商人由此出港出海贸易,并在此设“督饷馆”征收税款。明廷虽在月港部分开放了海禁,但商民出海贸易的范围是有严格规定的,“凡走东西二洋者,制其船只之多寡,严其往来之程限,定其贸易之货物,峻其夹带之典刑,重官兵之督责,行保甲之连坐,慎出海之盘诘,禁番夷之留止,厚举首之赏格,蠲反诬之罪累”[8]。赴日贸易在当时是被严格禁止的。私人出海贸易在获得了这一发展契机后便迅猛发展起来。但是,明廷这种单独禁航日本的规定几乎没有可操作性。海商们都是假托去东南亚等地进行贸易来获得出海权,出海之后再转航日本,而大海茫茫,明廷根本没有办法实行监督。正如史料中所言:“先朝禁通日本,然东之利倍蓰于西,海舶出海时先向西洋行,行既远,乃复折入东洋。”①王胜时.漫游纪略:卷一《闽游》.江苏广陵刻印社,笔记小说大观本:17.禁航日本不仅没有起到断绝与日本来往的目的,反而使赴日贸易的利润倍增,在巨大经济利益的诱惑下,海商纷纷转航东洋,曾任福建巡抚的陈子贞对当时的情况有这样一番描述:“近奸民以贩日本之利倍于吕宋,夤缘所在官司,擅给票引,任意开洋,高桅巨舶,络绎倭国,将来构通接济之害,殆不可言。”[9]由此不难想见隆庆开放之后,中日贸易随着整体私人出海贸易环境的改善而获得了发展的良机。

万历年间,持续七年的朝鲜之役给中日贸易带来了严重的不良影响自不待言,而且这场旷日持久的战事极大地耗费了明朝的国力,使得嘉靖以来明廷的仇日情绪进一步加剧。即便如此,明廷对于中日贸易基本沿袭了隆庆时期的做法,另外,浙江巡抚庞尚鹏还上书要求解除对日禁航令,他认为:“谓私贩日本一节,百法难防,不如因其势而利导之,弛其禁而重其税,又严其勾引之罪,缉其违禁之物。如此则赋归于国,奸弊不生。”[10]尽管这种提议没有得到明廷的采纳,但足以说明在隆庆开禁,海禁政策得以放宽之后,以闽浙地方大吏为代表的一批士大夫,对于朝廷独禁日本造成商民在对日贸易问题上阳奉阴违的尴尬局面进行了反思,并且在单纯海禁之外开始寻求解决中日贸易问题的新出路。

到了天启、崇祯年间,明朝政治上更加腐败,国力更加衰微,内忧外患加剧。国家主要精力用于应付辽东日益兴起的满洲势力,而无暇顾及东南沿海的贸易管理。崇祯帝虽因海寇问题几次下诏禁止海外贸易,但这些禁令如同一纸空文,并未得到任何的贯彻实施。而与此同时,郑芝龙海上集团兴起,成为东南沿海一支重要的海上力量。明廷也曾派遣洪先春等前去清剿,但都以失败告终。在认识到无力剿灭郑氏海商集团后,明廷改变策略,于崇祯元年(1628)招抚郑芝龙,任命他为防海游击,协助明政府清剿其他海上力量。在此后的一段时间,郑芝龙陆续消灭了李芝奇、李魁奇、钟斌、刘香等海商集团,独霸东南沿海。整个东南沿海的贸易几乎全部处在郑氏势力的控制之下。据史料记载:“海船不得郑氏令旗,不能往来。毎一舶例入三千金,岁入千万计,芝龙以此富敌国。自筑城于安平,海梢直通卧内,可泊船径达海。其守城兵自给饷,不取于官。旗帜鲜明,戈甲坚利。凡贼遁入海者,檄付芝龙,取之如寄。”[11]从上面的记载可以看到,以贸易起家的郑氏集团在取得东南沿海地区的贸易控制权后,加强了对贸易的管理。而众多私人海外贸易者也在郑氏集团的管理和庇护下从事海外贸易。中日私人海外贸易乘此良机获得了空前的发展。

四、余论

提取和分析历史现象是史学工作者的一项基本任务,而了解历史现象对于当时历史发展的作用则是以古鉴今的重要方法。中国大陆的明清王朝、与中国隔海相望的日本及以葡萄牙、荷兰为代表的西方列强不仅是明清鼎革之际中日贸易时代背景的创造者,也是最直接的承受者。那么,他们共同构建的成果对当时的中日贸易产生了怎样的影响呢?

首先,明代厉行海禁,即使在明末海禁政策有所松动的时期也从未放宽对日本的禁航令。虽说这种措施的具体实施效果随着明朝国力的衰落而消减,但这种执著的精神和执迷不悟的选择还是为这一时期中日贸易的发展带来了障碍。但从另一个角度看,也正是由于这种障碍的存在,使得赴日贸易利润激增,而在利益这一商业贸易风向标的驱使下,一批批中国私人海商登上了赴日的船只。

其次,日方这一时期的贸易政策经历了由积极开放到消极收缩的变迁。德川幕府前期实行的积极的朱印船制度无疑使得中国的贸易品优势获得了充分的发挥,后来的锁国政策虽在政策倾向上转为收缩,但对中国和荷兰的网开一面却为中日贸易的发展排除了相当数量的竞争。可以说在某种程度上,幕府实行的两种风格迥异的政策从不同侧面对这一时期的中日贸易发展起到了逐级助推的作用。

第三,以葡萄牙、荷兰为代表的西方列强在这一时期的中日贸易过程中主要做的是将中国物品转贩日本的工作,而这种转贩的巨大作用在于即使在中国大陆实行海禁政策的时段,也有大量中国货物进入日本市场。中国货物的稳定供给扩大了其在日本的消费群体,刺激了日本对中国货物的消费需求,增强了中国商品对日本市场的吸引力。而这种习惯性需求的养成和扩充则为中日贸易的持续健康发展提供了动力。如在清代的某些时段,日本无法获得足够的中国商品时就会通过对马藩——朝鲜和萨摩藩——琉球的贸易方式来尽力获取不足的部分。

最后,应该指出的是中国的海商集团和西方殖民者在长期的海外贸易过程中积累了相当丰富的贸易经验,如他们对利益来源敏锐的洞察力,对经济贸易资源的充分利用,富于冒险的商业精神和对经济利益的不倦追求等等都应为清政府对外贸易发展提供借鉴。而西方国家贸易富国的理论和实践经验,以及出于经济利益的考虑实行的鼓励海外贸易的政策和与此相关的管理规定,则更应成为清廷制定海外贸易政策的指南。清政府如能借鉴西方国家的成功经验,仿效西方国家的政策,其焕发出来的力量应相当可观。但囿于传统思想的限制,清廷并没有让我们的美好设想成为现实。在西方列强纷纷通过海外贸易迅速致富,增强国力之时,清廷却对当时中国优越的贸易条件和丰富的贸易资源视而不见,仍在重农抑商思想的指引下,在“君子寓于义,小人寓于利”的自我慰藉中,沿着封建主义千年不变的老路蹒跚而行。

[1] [日]速水融,宫本又郎. 经济社会的成立:17~18世纪[M].厉以平监,译.北京:三联书店.1997:133-134.

[2] 全汉昇.明代中叶后澳门的海外贸易[J].中国文化研究所学报,1972(5),1:6.

[3]张彬村.中国海洋发展史论文集:第五辑[C].台北:中山社会科学研究所,1993:7.

[4]异国日记—金地院崇传外交文书集成[M]//何慈毅.明清时期琉球日本关系史.南京:江苏古籍出版社,2002:58-59.

[5] 尤建设.试论德川幕府时期日本与东南亚的朱印船贸易[J].南洋问题研究,2006,4:90.

[6] 范表.玩鹿亭稿:卷五《海寇议》[M].济南:齐鲁书社,1997:15.

[7] 郑若曾.筹海图编:卷十一 [M]//景印文渊阁四库全书第584册.台北:商务印书馆,1986:78.

[8] 许孚远.疏通海禁疏 [M]//陈子龙辑.明经世文编:卷四〇〇.北京:中华书局,1962:4334.

[9] 台北中研院历史语言研究所编.明神宗实录:卷四七六[M].台北:台北中研院历史语言研究所,1968:8987.

[10] 姜宸英.湛园集:卷四[M]//景印文渊阁四库全书.第1323册.台北:商务印书馆,1986:726.

[11] 邹漪.明季遗闻:卷四[M]//台湾文献史料丛刊.第五辑.台北:大通书局,1987:98.

A Preliminary Study on the Historical Background of Sino-Japan Trade in Ming-qing Dynasties

HE Yu1, CANG Li-ying2

(1.College of History, Dalian University, Dalian 116622, China; 2.Dalian University of Foreign Languages, Dalian 116600, China)

In early Qing Dynasty before the Opium War, China maintained a sizable trade with Japan. Although limited to private sector lacking official participation, its existence last for a considerably long period with historical background. The historical background of Sino-Japan trade in Qing Dynasty consists of three aspects: First, the full utilization of overseas trade by Portuguese and Dutch colonists, especially with huge profits by mid-transaction in Sino-Japan trade forming the motivation and standard for merchants for both parties in trade; Second, Japan’s official foreign trade policies underwent a significant change to encourage the trade stimulating the development of Japan’s trade with China, later the isolation policies effectively excluded Portuguese colonists from the competition ranking Chinese businessmen in dominant position; Third there had experienced twists and turns the private overseas trade in China became a relatively mature maritime trade power in Ming Dynasty. The above aspects constitute the complicated historical background of Sino-Japan trade in Qing Dynasty.

early Qing Dynasty; Sino-Japan; trade; background

K2

A

1008-2395(2017)02-0014-08

2016-09-02

何宇(1980-),男,大连大学历史学院,历史学博士,讲师,主要从事清代中日贸易史研究;苍丽颖(1975-),女,大连外国语大学公共外语教研部,文学硕士,副教授,主要从事日本语言文化研究。