玉米茎腐病病原菌检测方法研究

2017-06-05马红霞张海剑

马红霞, 张海剑, 孙 华, 石 洁, 陈 丹, 郭 宁

(河北省农林科学院植物保护研究所, 农业部华北北部作物有害生物综合治理重点实验室,河北省农业有害生物综合防治工程技术研究中心, 保定 071000)

玉米茎腐病病原菌检测方法研究

马红霞, 张海剑, 孙 华, 石 洁*, 陈 丹, 郭 宁

(河北省农林科学院植物保护研究所, 农业部华北北部作物有害生物综合治理重点实验室,河北省农业有害生物综合防治工程技术研究中心, 保定 071000)

为提高玉米茎腐病病原菌检测结果的准确性和可信度,以组织分离法做对比,采用分子检测法,对采自田间的189个玉米茎腐病病株进行真菌种类的鉴定和数量的统计。结果表明,分子检测法对腐霉Pythiumspp.的检出频率为29.24%,对镰孢菌Fusariumspp.的检出频率为73.68%,组织分离法对腐霉的检出频率仅为0.58%,对镰孢菌的检出频率为60.82%,两方法的符合率最高仅为35.92%,最低为0。因此,采用组织分离和分子检测相结合的方法可提高玉米茎腐病病原菌鉴定结果的准确性。

玉米茎腐病; 镰孢菌; 腐霉

玉米茎腐病引起的早衰和倒伏已成为制约我国玉米持续增产和机械化进程的重要因素[1]。茎腐病由多种病原菌单独或复合侵染[2],导致该病的抗性遗传规律非常复杂,这给抗病育种和病害防治工作带来很大的困难[3]。近年来,在生产上品种抗性“丧失”的情况时有发生,因此,明确不同玉米种植区茎腐病的病原菌种类及其种群结构尤为重要。

玉米茎腐病是世界上玉米产区普遍发生的一种重要土传病害[4],其病原菌准确鉴定一直是个难题。目前玉米茎腐病病原菌的鉴定通常采用组织分离法,即样品从田间采回后,立即进行组织分离,并纯化分离物,再进行形态学鉴定或分子鉴定[5]。这种方法的优点是操作简便,对设备要求不高。然而该方法是建立在病原菌分离培养基础上的,鉴定结果易受采集和分离过程中许多因素的影响,其结果的准确性和可信度常被质疑,如分离采用的培养基种类、采集分离的时间、分离部位、病株的病级等差异都可使茎腐病的两种主要病原菌腐霉Pythiumspp.和镰孢菌Fusariumspp.的分离频率发生很大的变化, 从而导致鉴定结果的差异[6]。

本研究从玉米植株发病组织中直接提取基因组DNA,检测病样组织中真菌的种类和数量(分子生物学鉴定方法),同时应用常规病原菌分离检测方法进行鉴定,对比分析两种检测方法获得的结果,以期建立一种更准确鉴定玉米茎腐病病原菌的新方法。

1 材料与方法

1.1 样品采集及预处理

2015年从河北、河南、山东、安徽和江苏5省32市的91个不同地点采集了189株玉米茎腐病初期发病植株,取茎基部带出田间。在地边及时将取样茎秆表面以70%乙醇棉擦拭并在酒精灯火焰上掠过,用消毒的手术刀将茎纵剖两半,从其中一半中取髓部组织分别放置在PDA和CMA两种培养基上,每皿4块;同时取另一半同一部位的组织放置在1.5 mL离心管中并即刻投入液氮中保存。返回实验室后及时将初分离物进行纯化,并于4℃保存待用。

1.2 培养基

PDA培养基:马铃薯200 g、葡萄糖20 g、琼脂粉20 g、蒸馏水1 L。CMA培养基:玉米粉30 g、琼脂粉17 g、蒸馏水1 L。LB固体培养基:胰蛋白胨10 g/L、酵母提取物5 g/L、氯化钠10 g/L、琼脂粉15 g/L,pH 7.4。LB液体培养基:胰蛋白胨10 g/L、酵母提取物5 g/L、氯化钠10 g/L。

1.3 主要生化试剂与设备

艾德莱真菌基因组提取试剂盒购自北京艾德莱生物科技有限公司;β-巯基乙醇、胶回收试剂盒、氨苄青霉素钠、50×TAE、DL2000等购自TaKaRa公司;PCR试剂购自康为世纪;pGM-T Vector、DH5α感受态细胞等试剂购自天根生化科技(北京)有限公司;低熔点琼脂糖、胰蛋白胨、酵母提取物、琼脂粉等购自Sigma公司;PCR引物合成及序列测定均由北京诺赛基因组研究中心有限公司完成;其余试剂为国产分析纯。ETC811型PCR仪购自苏州东胜兴业科学仪器有限公司、DYY-11型电泳仪购自北京六一仪器厂、GelDoc XR+凝胶成像分析系统购自美国Bio-Rad公司、Neofuge 15R台式高速冷冻离心机购自上海力申科学仪器有限公司。

1.4 DNA提取

刮取纯化后的菌株菌丝,液氮研磨,使用艾德莱真菌基因组提取试剂盒基因组DNA。用同样的方法将保存于液氮中的玉米茎髓部组织提取其基因组DNA。于-20℃保存待用。

1.5 PCR扩增与序列分析

使用真菌通用引物ITS1/ITS4扩增1.4中获得的基因组DNA。PCR反应体系为25 μL:DNA 1 μL、上、下游引物(10 μmol/L)各0.5 μL、2×EsTaqMaster Mix 12.5 μL,加ddH2O补足至25 μL。PCR扩增程序为:95℃预变性7 min;95℃变性30 min;57℃退火45 s;72℃延伸30 s,35个循环,72℃延伸8 min,4℃保存。将PCR产物交由北京诺赛基因组研究中心进行测序,测序结果在NCBI网站上进行BLAST比对。

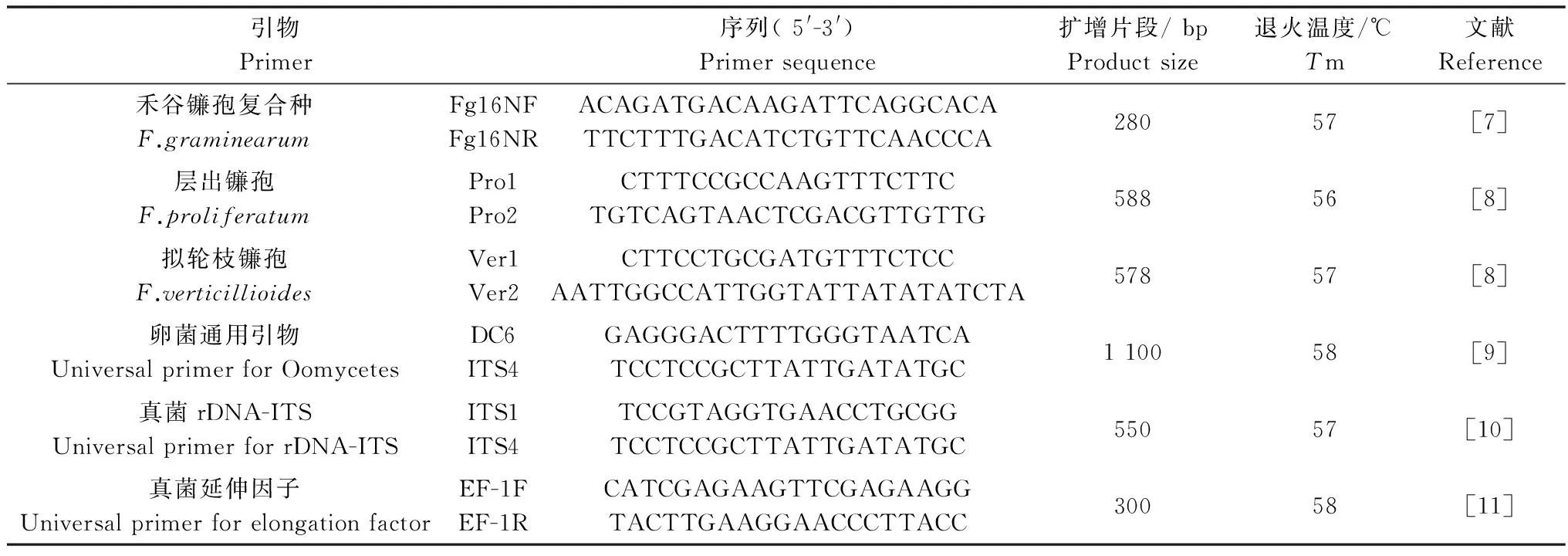

对出现重叠峰的基因组DNA,针对植物组织分离中可能获得的致病相关真菌和卵菌,分别采用表1中的引物进行扩增,将扩增得到的PCR产物测序,测序结果在NCBI网站上进行BLAST比对。以芒孢腐霉、层出镰孢、禾谷镰孢和拟轮枝镰孢标准菌株为阳性对照,水为阴性对照。PCR反应体系和扩增程序同上。退火温度依引物而定。

对未鉴定出的真菌DNA模板采用通用引物EF-1F/EF-1R扩增,扩增产物经回收试剂盒纯化后,与pGM-T Vector于24℃连接2 h,转化大肠杆菌DH5α,再将成功的阳性克隆样品送至北京诺赛基因组研究中心进行DNA序列测定,测序结果在NCBI网站上进行BLAST比对。

表1 本研究中涉及的引物

1.6 样品检测结果分析

用检出频率和符合率评估检测方法的优劣。样品中检出病原菌即判定该样品携带该病原菌。检出频率(%)=某种病原菌检出样品数/检出病原菌样品总数×100;符合率(%)=两种方法检测出同种病原菌的样品数/该种病原菌检出样品总数×100[12]。

2 结果与分析

2.1 真菌种类及数量检测

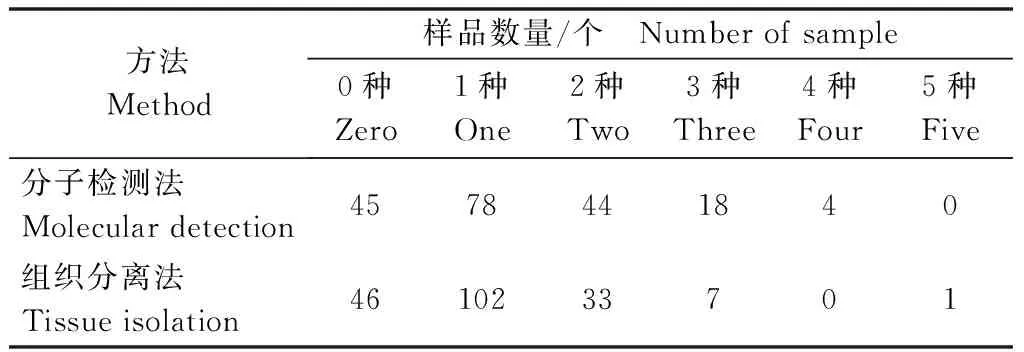

采用分子检测法检测了189个样品。用真菌通用引物ITS1/ITS4扩增后测序,有144个样品(76.19%)检测到真菌,其中78个样品检测到单一真菌,有66个样品出现重叠峰,表明这部分样品中可能存在2种(含)以上真菌,分别使用特异性引物对这66个样品进行扩增,有61个样品检测出含有2种及以上真菌,在1个样品中最多检测出4种真菌;使用特异性引物未检测成功的5个样品采用通用引物EF-1F/EF-1R及克隆转化的方法得到结果。采用组织分离法,有143个样品分离出真菌,共获得195个菌株;有41个样品分离出了2种(含)以上真菌。两种方法共有171个样本检测出真菌(表2)。

表2 检出多种真菌的样品数量比较

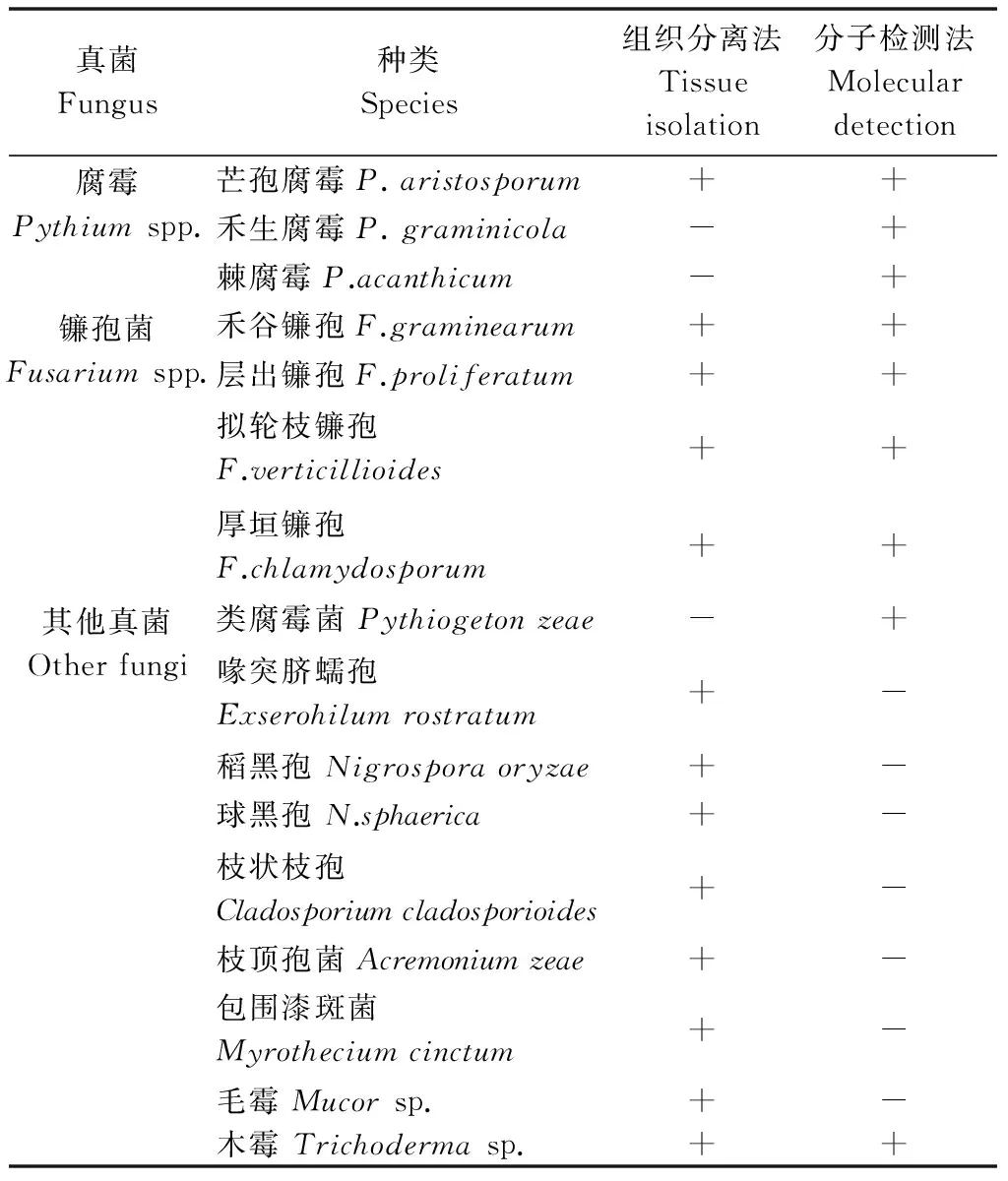

分子检测法检测出9种真菌,组织分离法检测出13种真菌。其中分子检测法检测出的腐霉菌种类为3种,明显多于组织分离法检测出的1种;对于镰孢菌两种方法检测出的种类相同,均为4种;分子检测法检测出的其他真菌的种类为2种,远少于组织分离法检测出的8种(表3)。

2.2 主要病原菌检出频率及符合率

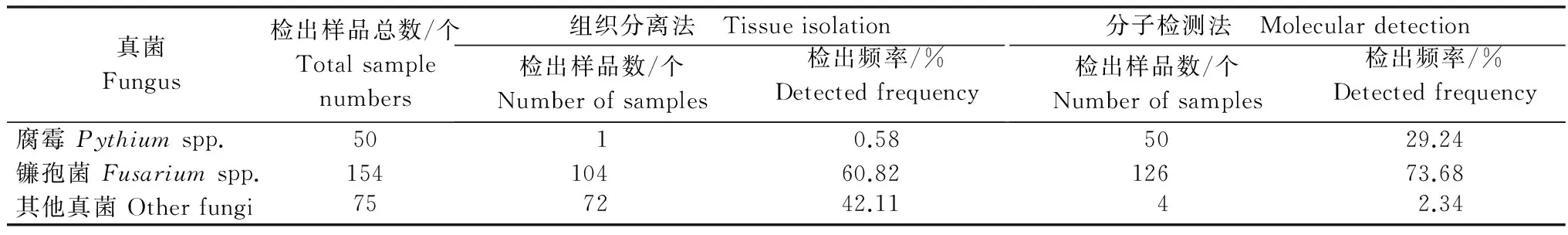

在我国,引起玉米茎腐病的主要病原菌普遍被认为是镰孢属和腐霉属的真菌。本研究采用组织分离法和分子检测法共检出171个真菌DNA,其中,分子检测法对腐霉属的检出频率为29.24%,明显高于组织分离法的0.58%;对镰孢属的检出频率为73.68%,也高于组织分离法的60.82%;对其他真菌的检出频率较低,仅为2.34%,低于组织分离法的42.11%(表4)。

表3 检出真菌种类比较

表4 对腐霉属和镰孢属真菌检出频率比较

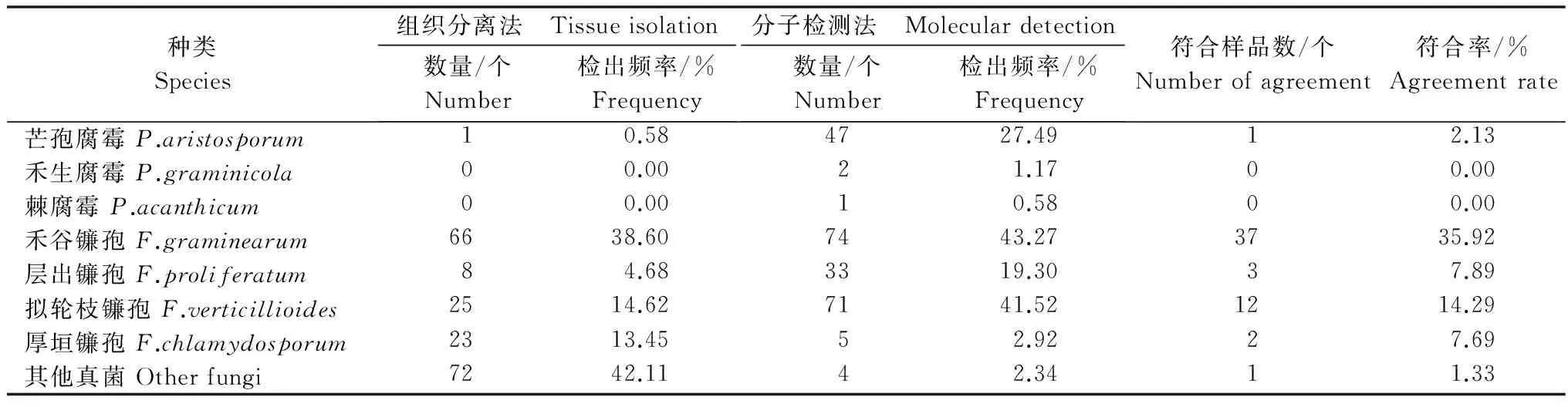

从检出频率看,分子检测法对芒孢腐霉、禾生腐霉、棘腐霉、禾谷镰孢、层出镰孢和拟轮枝镰孢的检出频率较高,分别为27.49%、1.17%、0.58%、43.27%、19.30%、41.52%,远高于组织分离法的检出频率(表5)。

分子检测法与组织分离法检出的腐霉和镰孢菌的符合率存在差异。在189个样品中,采用组织分离法检测出的腐霉菌只有芒孢腐霉,且只有1株,病原菌检出频率为0.58%;而采用分子检测法检出了3种腐霉:芒孢腐霉、禾生腐霉和棘腐霉,检出频率提高到29.24%(表4)。两种检测方法的符合率仅为2.13%(表5),表明分子检测法对腐霉的检测结果优于组织分离法。

分子检测法检出的镰孢菌种类和组织分离法一致,但不同种的病原菌检出频率和符合率存在差异。如禾谷镰孢的检出频率相近,分别为38.60%和43.27%,但符合率为35.92%,表明在103个检出禾谷镰孢的样品中仅有37个样品用两种方法同时检测出,说明对禾谷镰孢而言,两种方法中的任何一种均不能检出所有带菌样品。层出镰孢和拟轮枝镰孢的检出频率虽远高于组织分离法,但符合率分别为7.89%和14.29%,也不能检出所有带菌样品。分子检测法仅有2.92%的样品检出厚垣镰孢,低于组织分离法的13.45%,符合率为7.69%。

对于其他真菌,分子检测法仅有2.34%的样品检出,而组织分离法有42.11%的样品检出。

表5 对病原菌检出频率及符合率比较

2.3 镰孢菌和腐霉同时被检出情况比较

用组织分离法仅分离到1株腐霉且该样本未分离到其他真菌。用分子检测法检测到50株腐霉,其中有33株与镰孢菌共同检测到,22株与禾谷镰孢共同被检测到。

3 讨论

玉米茎腐病又称玉米茎基腐病、玉米青枯病等,是我国玉米上主要病害。感病植株在玉米生长乳熟期开始叶片呈现青灰色或黄色枯萎,根系和茎基部节位变软变空,果穗下垂,植株死亡,容易倒伏。玉米茎腐病一般引起减产20%,严重时可致减产50%~60%[13]。我国研究者普遍认为,引起该病的病原菌以禾谷镰孢和腐霉为主,二者单独或者复合侵染,其种群结构及优势病原菌因地区而异[14-15]。玉米茎腐病病原菌的种类和数量受气候因子和土壤中的生物因子等多种因素影响,地区间、年度间变化较大[16]。

对于玉米茎腐病病原菌检测方法,最早采用组织分离法分离纯化,然后根据分离菌株的菌落形态、颜色、孢子大小、形状等对病原菌进行形态学鉴定[17],参照《Monograph of the GenusPythium》[18]、《中国真菌志》[19]、Key toPythium[20]、《TheFusariumLaboratory Manual》[21]和《真菌鉴定手册》[22]。近年来,随着分子生物学的发展,人们开始采用形态学鉴定与分子鉴定相结合的方式[23],这大大提高了病原菌鉴定的准确性。但是,因为仍然采用组织分离法分离纯化,受到培养基、植株发病程度(与采集时间密切相关)等的影响,因此,在各地致病菌的检测结论方面仍有不同认识。

本研究采用分子生物学手段检测感病组织中的病原菌,以期提高鉴定的准确性。结果表明,189个样品中有144个样品(76.19%)检测到真菌DNA,其中采用真菌通用引物ITS1/ITS4从78个样品中扩增出单一真菌;余下的66个样品分别使用特异性引物进行PCR扩增,又从61个样品中检测出真菌;使用特异性引物未检测出结果的样品采用真菌通用引物EF-1F/EF-1R及克隆转化的方法检测到结果。在这部分样品中由于受特异性引物数量的限制,不能排除还存在未检出真菌。

在本研究中,对于腐霉属病原菌的检测,组织分离法仅检出了1株腐霉,检出频率为0.58%,而分子检测法检出了3种腐霉,检出频率达到29.24%,不仅检出种类多,而且敏感性高。因此,对于腐霉的检测,采用分子检测法更为高效。这是因为在田间用培养基不适合腐霉的分离,腐霉在培养基上的定殖生长能力弱于禾谷镰孢,在腐霉菌落上,禾谷镰孢仍可以生长,但是在禾谷镰孢菌落上,腐霉则不能生长[24]。如果采用无营养成分的水琼脂培养基WA可能会有利于腐霉的分离。也可以将在PDA培养基上初步分离长出的菌落提取混合DNA,然后用ITS4/DC6进行PCR检测,有可能会分离或检测到腐霉的存在。

对于镰孢属病原菌的检测,分子检测法检出的种类和组织分离法一致,其中对禾谷镰孢、层出镰孢和拟轮枝镰孢的检出频率和敏感性均高于组织分离法,但是符合率结果表明两种方法中的任何一种均不能检出所有带菌样品,因此在检测镰孢菌时应采用以上两种方法相结合的方式。理论上,镰孢菌的种特异性引物可以检测出所有存在于发病植株中的镰孢菌,但实际结果是部分镰孢菌在组织分离法中检出而采用该方法未检测出,这是因为真菌生长速度快,极少的病原菌在充足的培养时间内均能够形成菌落,而在分子检测法中,如果组织中病菌含量低则会造成提取DNA含量少,加之引物灵敏度低等原因而得不到扩增结果。在分子检测法中能够检测到病原菌,而在组织分离法中未分离得到。这可能是由于毛霉等生长速度快,掩盖了镰孢菌的存在,致使不能分离得到镰孢菌。

分子检测法中厚垣镰孢的检出敏感性远低于组织分离法,是因本研究中没有找到厚垣镰孢的特异性引物,故仅在用特异性引物未鉴定出的样品中检出部分,导致检出的数量不全。

分子检测法对其他真菌的检出数量远远少于组织分离法,表明这些真菌大多数情况下并非单独在样品中存在,而是和其他病原菌并存,其是否是玉米茎腐病病原菌或者在玉米茎腐病病原菌侵染中的作用和地位有待进一步研究。

分子检测法的优点是克服了培养基选择性问题[25-26],排除了取样分离时期、病株的病级和操作人分类学水平等的影响,针对性强,对我国玉米茎腐病主要病原菌腐霉和镰孢菌的检出敏感性高。缺点是,目前研发的特异性引物只是很少的一部分,不能覆盖全部的真菌。因此,可采用组织分离和分子检测相结合的方法,进一步提高茎腐病病原菌鉴定结果的准确性。

[1] 宋凤景. 玉米对腐霉茎腐病抗病性研究[D].北京:中国农业科学院,2015.

[2] 吕国忠, 陈捷, 刘伟成, 等. 玉米茎腐病的病原菌与品种抗性[J].玉米科学,1995(S1): 47-51.

[3] 陈永欣.玉米抗茎腐病育种的研究[J].山西农业大学学报,1995,15(4): 399-404.

[4] 赵廷昌,冯凌云.玉米茎腐病研究进展概述[J].辽宁农业科学,1992(3): 12-14.

[5] 袁虹霞,闵营辉,张丹丹,等.河南省玉米茎腐病病原菌分离及致病性测定[J].玉米科学,2011,19(6):122-124.

[6] 吴海燕,孙淑荣,范作伟,等.玉米茎腐病研究现状与防治对策[J].玉米科学,2007,15(4): 129-132.

[7] Nicholson P,Simpson D R,Weston G,et al. Detection and quantification ofFusariumculmorumandFusariumgraminearumin cereals using PCR assays [J].Physiological and Molecular Plant Pathology,1998, 53(1): 17-37.

[8] Mulè G,Susca A,Stea G,et al. A species-specific PCR assay based on the calmodulin partial gene for identification ofFusariumverticillioides,F.proliferatumandF.subglutinans[J].European Journal of Plant Pathology,2004, 110 (5):495-502.

[9] Bonants P, Weerdt M H D, Marga V G P, et al. Detection and identification ofPhytophthorafragariaeHickman by the polymerase chain reaction [J]. European Journal of Plant Pathology, 1997,103(4): 345-355.

[10]White T J, Bruns T, Lee S, et al. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics [M]∥PCR Protocols: a guide to methods and applications. San Diego: Academic Press, 1990: 315-322.

[11]Ignazio C, Linda M, Kohn A. Method for designing primer sets for speciation studies in filamentous ascomycetes [J]. Mycologia,1999, 91(3): 553-556.

[12]杨秀芹,宋旭婷,徐雪,等. 绵羊群体中不同布鲁氏菌病血清学诊断方法比较研究[J].东北农业大学学报,2016, 47(3): 11-16.

[13]崔小伟. 河南省玉米茎腐病研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2013.

[14]王晓鸣,吴全安,刘晓娟,等. 寄生玉米的 6 种腐霉及其致病性研究[J].植物病理学报,1994,24(4): 343-346.

[15]陈捷.我国玉米穗、茎腐病病害研究现状与展望[J].沈阳农业大学学报,2000,31(5): 393-401.

[16]陈楠,潘晓静, 姚远,等.东北地区玉米茎腐病镰孢菌EF-1α基因序列分析鉴定[J].玉米科学, 2015,23(4):143-148.

[17]宋佐衡,梁景颐,白金铠.辽宁省玉米茎腐病病原菌的研究[J].沈阳农业大学学报,1990,21(3):214-218.

[18]van der Plaats-Niterink A. J. Van der. Monograph of the genusPythium[J]. Studies in Mycology,1987,21:1-213.

[19]余永年.中国真菌志[M]. 北京:科学技术出版社,1998.

[20]Dick M W. Key toPythium[J].Mycologia, 1990,83(3):386-387.

[21]Leslie J F,Summerell B A.TheFusariumlaboratory manual [M].Blackwell Pub Professional,2006.

[22]魏景超.真菌鉴定手册[M].上海:上海科学技术出版社,1979.

[23]张丹丹.河南省玉米茎基腐病病原菌种类鉴定及致病性测定[D].郑州:河南农业大学,2010.

[24]陈绍江,宋同明,吴全安. 玉米青枯病病原腐霉对其伴生镰刀菌的影响[J].植物病理学报,1997,27(3): 251-256.

[25]孙静,谢淑娜,刘佳中,等.河南省玉米茎基部镰刀菌的形态和分子鉴定[J].植物病理学报,2014,44(1): 8-16.

[26]孙广宇,王琴,张荣,等.条斑型玉米圆斑病病原鉴定及其生物学特性研究[J].植物病理学报,2006,36(6): 494-500.

(责任编辑:杨明丽)

Comparison of pathogen detection methods for corn stalk rot

Ma Hongxia, Zhang Haijian, Sun Hua, Shi Jie, Chen Dan, Guo Ning

(Plant Protection Institute of Hebei Academy of Agricultural and Forestry Sciences, IPM Centre of Hebei Province, KeyLaboratory of IPM on Crops in Northern Region of North China, Ministry of Agriculture, Baoding 071000, China)

In order to improve the accuracy and credibility of detection results of pathogen causing corn stalk rot, the species of 189 fungal strains collected from the diseased corn plants in the field were identified and the number of fungi was counted by molecular detection and tissue isolation. The results showed that the detection frequency was 29.24% forPythiumspp. and 73.68% forFusariumspp. by molecular detection, while the detection frequency was 0.58% forPythiumspp. and 60.82% forFusariumspp. by tissue isolation. The highest coincidence rate was only 35.92% and the lowest was 0 between the two methods. Therefore, combination of tissue isolation and molecular detection methods can improve the accuracy of identification of the pathogen causing corn stem rot.

corn stalk rot;Fusariumspp.;Pythiumspp.

2016-05-24

2016-07-11

国家现代农业产业技术体系(CARS-02)

S 435.131

A

10.3969/j.issn.0529-1542.2017.03.025

* 通信作者 E-mail: shij99@163.com