证候类中药新药临床疗效评价方法探索

2017-05-30邱瑞瑾张晓雨商洪才

邱瑞瑾 张晓雨 商洪才

摘要 证候类中药的研究是近几年中药创新研究的热点,但评价证候类中药的临床疗效是目前研究的难点。通过文献研究和专家咨询对证候命名达成共识是首要解决的问题;制作合理、公认的证候诊断量表和证候疗效评价量表是研究客观化的前提;构建中医证候临床研究核心指标集是减少不同研究异质性的方式。采用基于注册登记研究的随机对照试验方法进行以证统病研究和病证结合研究,可以进行证候类中药主治优势病种的筛选及治疗特定证候最佳中药的筛选;采用随机对照试验方法可以严格验证方-证-病-效的关系;采用单病例随机对照试验方法对个体进行方证相应研究,及证候类中药新药和辨证论治比较研究,以探寻证候类中药的合理性及中医辨证论治的意义。最后,结合循证目标成就量表法、模糊综合评价法的优点,构建以个体化评价为基础,证候疗效评价为主的综合疗效评价方法。

关键词 证候类中药;临床研究;疗效评价;方法学

Abstract New TCM drugs used for certain syndromes are spotlights in the research of Traditional Chinese Medicine (TCM) in recent years. But it is difficult to evaluate the clinical efficacy of these drugs. Developing standardized and unified syndrome names based on literature reviews and expert consultation is important. Then it is necessary to develop acknowledged syndrome diagnosis scales and syndrome evaluation scales to ensure clinical trials objective. It is a decent method to decrease heterogeneity if a core outcome set is developed for syndrome evaluation. Randomized registry trials can be used in screening applicable diseases for New TCM drugs used for certain syndromes, or screening applicable drugs for a syndrome. Randomized controlled trials are the best methods to explore the relation of prescription-syndrome-disease-efficacy critically. N-of-1 trial can be used in the research of prescriptions corresponding to syndromes, and the research of comparing new TCM drugs for certain syndromes with treatment based on syndrome differentiation to explore the rationality of new TCM drugs used for certain syndromes and the significance of syndrome differentiation and treatment. In the end, the benefits of evidence-based goal attainment scales and fuzzy comprehensive evaluation method is combined to develop a comprehensive evaluation method which is based on individualized evaluation and focusing on syndrome efficacy evaluation.

Key Words New TCM drugs used for certain syndromes; Clinical trials; Efficacy evaluation; Methodology

中圖分类号:R242文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2017.06.006

古代医家在辨证论治思想指导下创立的方剂经医籍记载保留下来,其中有不少方剂经多年临床实践显示了较好的疗效并沿用至今。近几年,将经典医籍中记载的确有疗效的方剂开发成合适剂型、携带方便的中成药,成为中药新药研究的热点。

在中医学的发展中,不少医家在辨证论治思想指导下创立出主治为证候的方剂,显示出独特的优势。此类方剂主要应用于不同疾病的特定证候,是中医“异病同治”思想在临床实践中的体现。但既往对这些方剂的疗效评价多是来自医生经验和主观判断,难以被现代科研思维指导下的临床研究者所接受,使此类药物的推广应用受到一定限制。并且这些方剂在通过现代技术手段制成中成药的过程有可能导致药物成分发生改变,进而影响疗效,需要经过严格的临床试验进行验证。

2008年,国家食品药品监督管理局(State Food and Drug Administration,SFDA)在颁布的《中药注册管理补充规定》中明确指出,主治为证候的中药复方制剂的疗效评价应以中医证候为主[1]。但证候所包含的内涵和外延过于宽泛和模糊。并且目前证候名称、证候诊断标准及证候疗效评价标准并不统一。如有学者考察分析《中药新药临床研究指导原则》(《原则》)后发现,《原则》中记载不少实质相同,但是名称不同的证候,而且有不少脏腑证的属性与症状构成不符[2]。有专家采用聚类分析和判别分析的方法,对文献中的证候信息进行分析,显示文献中的部分证候信息跟现有的证候标准相似,但不能完全被现有标准所包括[3]。这些问题给后续诊断、治疗的规范化和标准化带来难题。并且,目前中医的证候诊断标准有多种,包括国家标准和行业标准。虽然SFDA出台的《中药新药临床研究一般原则》规定,诊断标准要公认、先进、可行[4],但诊断标准不同有可能导致不同研究纳入不同的受试人群,影響对药物临床定位的判断。在目前中医临床研究中,不同研究采用的证候疗效评价标准并不一致,甚至有些研究采用自拟标准,导致同类研究结果无法进行比较,无法为中医循证医学提供更高级别的证据,在一定程度上减低了临床研究价值。此外,证候是一个动态变化的过程,不合理的试验设计和观察时间会给研究结果带来偏差。

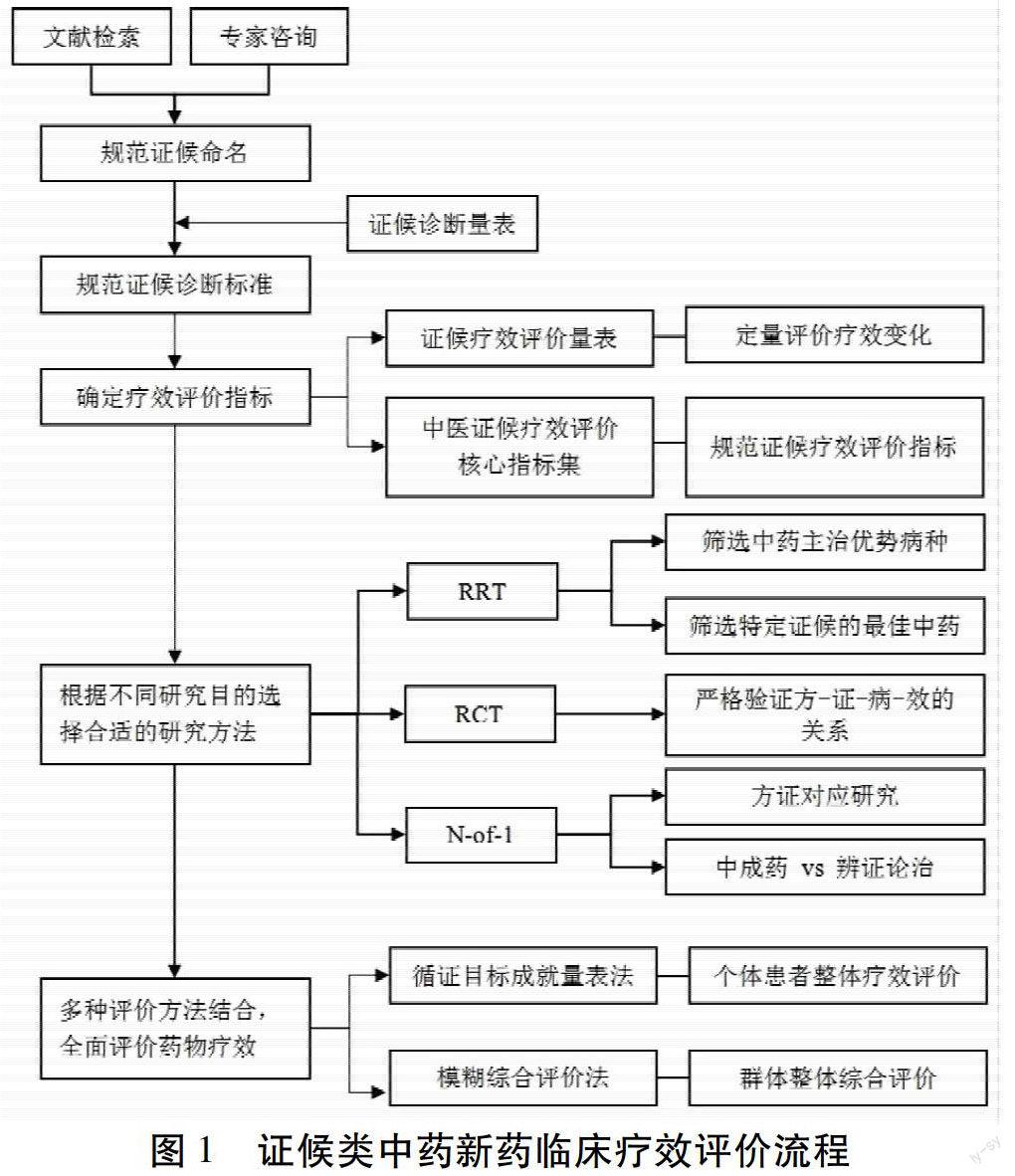

《中药新药临床研究一般原则》指出,中药新药临床试验的重要内容之一是中医证候的观察和疗效评价[4]。而中医证候既是目标适应证的纳入标准,同时也是疗效评价的指标。虽然证候类中药的研发受到国家大力支持,也有不少学者对证候类中药新药临床疗效评价方法进行讨论,但目前尚无批准上市的证候类中药,其中的一个重要原因是缺乏证候类中药临床疗效评价规范。因此,笔者提出,应在规范证候命名及证候诊断标准的基础上,构建证候疗效评价量表及中医证候疗效评价核心指标集,采用多种研究方法相结合,从不同的角度评价证候类中药的疗效和价值,形成以个体化评价为基础,证候疗效评价为主的综合疗效评价方法。

1 规范证候命名及诊断标准

“辨证”是医师在采集望、闻、问、切四诊信息之后,根据经验主观判断的关于疾病在某一阶段病因、病位、病性、病势的概括。由于医师经验及知识的不同,导致辨证结果可能存在偏差。加之汉字的丰富性,不同的医师对内容相同或相似的证候给予不同的证候命名。证候名称相当于证候诊断的结果,不规范的证候命名及证候诊断标准可能会导致后续疗效评价的差异,使不同的研究难以进行比较。对证候名称及诊断标准达成共识,是证候类中药研究的第一步。

1.1 规范证候命名

在中医学多年的发展历程中,使用不同的名称表达同一证候的情况一直存在。

在中医证候命名的研究中,当务之急是对证候名称达成共识,而不是重新制定和规范命名体系。因此,在进行中医证候命名规范化的研究中,应尽量考虑不同资历、不同地域、不同学历、不同性别的专家意见,以得出能获得广泛公认,并能推广应用的证候命名。

确定研发的药物品种前,应首先根据待研究的证候类中药的出处初步确定证候。然后通过检索文献中类似的证候,提取其中相关的证候要素,以识别出名异实同的证候。将证候名称及其证候要素制成相关的调查问卷,采用德尔菲法对专家进行调查,将类似的证候进行合并、统一,得到规范、公认的证候命名。通过德尔菲法得到的专家共识,具有一定程度的科学性和客观性。

1.2 规范证候诊断标准

虽然以方测证是目前公认的推断方剂适应证候的方法,但同样要考虑这种方法所制定的证候诊断标准能否得到公认[5]。近年来,有不少学者采用多元统计分析方法应用于证候的诊断中,但这些方法也面临诸多问题[6],使其应用受到限制。

我们认为,应在确定证候名称后,进行文献调查和专家咨询,以制定出公认的,并有较好的信度和效度的证候诊断量表,以此为证候的诊断标准。证候诊断量表可以将主观的证候要素定量化,会比专家共识更客观地诊断中医证候,同时也更容易被现代思维接受[7]。目前,研究中医证候诊断量表受到相关学者的关注,并不断创新研究方法,如有学者将彩色多普勒引入到中医证候诊断量化及量表中,可以更客观地反映中医证候[8];有专家在中医证候量表研究中创立中医证候诊断量表4+1(4位医师+1位患者)临床验证模式,边研究、边验证、边推广[9-10]。这些方法为中医证候诊断量表的研究提供很好的借鉴。

证候规范化是建立中医疗效评价体系的基石,也是探索和建立现代中医方法学的前提[11]。因此,在进行证候疗效评价前,应有多学科背景、多团队合作的研究者协作对证候命名及诊断标准进行规范和统一,虽然要花费大量时间和精力,且操作复杂,但对于中医的国际化、标准化和规范化发展仍是必不可少的。

2 构建证候疗效评价量表及中医证候疗效评价核心指标集

目前的中医临床研究疗效评价以定性评价为主。但以症状、体征、舌苔、脉象为基础的证候组成具有一定程度的模糊性[12],并且和患者的主观感受及医生的主观判断密不可分,使证候的定性评价存在很大程度的主观性。构建证候疗效评价量表是目前证候疗效研究客观化的方式之一,也摆亟待解决的难题。由于同一证候包含不同的疾病,不同疾病中同一症状在同一证候中所占的比重不尽相同,加之目前证候命名尚未规范化,如何构建规范化的、公认的、能推广应用的、适合证候类中药研究的证候疗效量表是在临床研究前应解决的关键问题,也是中医走向标准化的重要一步。

证候类中药新药的评价应以证候疗效为主,但不应该局限于此。证候反映的只是患者的一部分特征,体现不了中医的整体观,也和现代生物-心理-社会医学模式不符。除证候疗效评价外,也应全面评价患者的生命质量、与证候相关的生物学指标、疾病变化、长期疗效等,方能反映中药整体调节的独特优势。但是选择什么样的指标作为特定证候疗效评价的指标,也是研究者需要考虑的问题。

目前临床研究中普遍存在疗效结局指标报告不一致的问题,导致不同的研究无法进行比较,无法在系统评价/meta分析中进行合并,在一定程度上降低了临床研究的价值[13]。并且,不统一的结局指标报告集合也有可能会造成报告偏倚。早在2010年,有效性试验核心结局测量指标(Core Outcome Measures in Effectiveness Trials,COMET)工作组成立,并对构建临床研究核心指标集(Core Outcome Set,COS)问题进行讨论。核心指标集是指特定疾病/健康领域临床研究中应当报告的最小的指标集合[14],其概念已被我国研究者引入到中医临床研究中[15]。對于以证候疗效评价为主的中医临床研究,应全面检索与证候疗效评价相关的指标,并进行专家咨询和共识会议,构建符合中医特定证候临床疗效评价特点的核心指标集,规范研究者在证候疗效评价指标中的选择。

3 多种研究设计相结合探索药物的证候疗效

随机对照试验(Randomized Controlled Trial,RCT)是目前公认的防治性研究的金标准[16],可以有效地消除研究者和受试者的主观影響及其他混杂因素造成的偏倚。然而,由于证候在不同患者身上表现出来的差异,患者所患疾病的差异,以及证候的动态变化等特点,使大规模RCT实施起来比较困难。因此,应根据不同的研究目的,结合不同研究的特点和优势,采用合适的研究方式,探索证候类中药的疗效和价值。

3.1 基于注册登记研究的随机对照试验

基于注册登记研究的随机对照试验(Randomized Registry Trial,RRT)是通过高质量的注冊登记研究数据平台对适宜参加研究的人群进行筛选,可以提高入组速度,扩大样本量,减少试验成本,提高试验效率,而且利用注册登记研究的随访系统可以对受试者进行长期随访和数据收集[17]。

在证候类中药新药的研究中,基于RRT的优势,一方面可以进行以证统病模式研究,同时观察3个以上不同系统的疾病,并进行证候疗效和疾病疗效评价,由此不仅可以反映中医“异病同治”思想的科学性和合理性,也可以筛选出证候类中药主治的优势病种;另一方面,可以進行病证结合模式研究,观察证候类中药和其他阳性药的比较,初步探索证候类中药新药的研究价值,也可以筛选出治疗特定疾病特定证候的最佳药物。

但RRT的应用也有一定的局限性。RRT的实施主要依赖注册平台的功能,并且面临实施盲法的障碍,有可能改变注册平台的主要目的,也会面临伦理和法律方面的问题[17],使RRT不能适用于所有情况。在中医临床研究中,若设置的干预时间过长可能导致患者证候发生变化,继续治疗则会违反中医辨证论治的思想,相当于对患者进行了不对证的干预,可能导致研究结果出现偏差;并且也违反伦理,尤其在进行安慰剂对照的情况下,实际上干预组和对照组均采用了不合适的治疗方案,患者承受了临床研究带来的风险,但却没有对研究贡献合理的数据。因此,在采用RRT研究后,应综合其他类型研究的优势,选择其他类型研究全面观察药物疗效。

3.2 随机对照试验 大规模RCT需要更多时间、金钱及人力的投入,并且由于设置的严格的纳入、排除标准导致研究结果内部真实性较高,外部真实性较差,使结果过于理想化而缺乏普遍适用性,难以推广应用[18]。但是RCT在证候类中药新药的疗效评价中,仍不可替代。由于随机化的方式可以减少选择性偏倚,实施盲法减少研究者和受试者的主观因素对结果造成的影响,通过安慰剂对照,可以减少混杂因素,观察证候类中药新药的“绝对疗效”,识别出试验药物引起的真正的不良反应[19]。经RRT研究筛选出证候类中药主治的优势病种后,采用随机、双盲、安慰剂对照能够比较严格地验证该类药物在特定群体中的疗效,为临床实践提供较高级别的证据。

3.3 单病例随机对照试验 单病例随机对照试验,又称N-of-1试验,是对单个患者进行交叉治疗的一种随机对照试验设计类型,已在中医临床研究中成功实施[20]。N-of-1试验适用于非自限性、病情比较稳定的慢性病的研究,对同一患者实施2种或2种以上措施治疗,进行多次交叉对照,每个周期通过随机分配的方式确定干预措施的实施[21]。不同干预措施间及相近周期间有一个洗脱期。N-of-1试验可以为单个患者的决策提供有力证据,并且通过随机、双盲、对照的方法避免偏倚,比较能真实地反映试验结果,被循证医学工作组认为是针对个体患者的最高级别证据[22-23]。将N-of-1试验引入到证候类中药新药的研究中,纳入证候相对比较稳定,且需要长期服药的患者。通过将方证对应药物和方证不对应药物(如虚和实)进行对照研究,不仅可以观察方-证-症的关系,也可以间接反映中医辨证论治的合理性和科学性;通过比较辨证论治指导下的传统治疗和证候类中药的疗效,可以探索长期服用中成药的效应。

4 构建以个体化评价为基础,证候疗效评价为主的综合疗效评价方法

目前在临床疗效评价中采用较多的方法如四级标准法、循证医学法和量表法等都有各自的问题[24]。当前的大部分疗效评价方法是对单个指标的逐一评价,无法反映中药的整体调节作用;对每个患者采用同样的指标评价,也难以反映不同患者的个体化特征。COMET工作组指出,核心指标集是应当报告的最小指标集合,但在临床研究中,报告的疗效结局指标并不局限于此[14]。因此,笔者提出在证候类中药新药临床疗效评价中,引入循证目标成就量表法和模糊综合评级法,构建以个体化评价为基础,证候疗效评价为主的整体综合评价方法。

4.1 引入循证目标成就量表法进行个体化评价 循证目标成就量表法结合了目标成就量表和循证医学的优点。目标成就量表法立足于个体患者,由医生和患者共同讨论制定3~5个指标,通过5级Likert评量尺度定量评价各指标的实现程度,然后计算合计分值,给予每一个体最终评价分,其优点是不同个体患者的评价指标可能不同,但可以保持个体间的可比性[25-26]。循证医学倡导要采用目前最佳的研究证据,也应充分考虑医生的经验、患者的意愿和价值观[27]。循证目标成就量表法要求研究者在研究的每一个环节要检索当前的最佳证据,在征询患者意见的前提下,构建合适的评价指标集,用目标成就量表法所确定的指标来评价个体患者的疗效,能比较全面地反映中药干预后对患者整体的影响,也能得到个体患者个性化的结果。尤其采用进行以证统病模式研究时,不同疾病其证候主症可能不一样,难以形成统一的评价标准。而采用循证目标成就量表法可以有效解决个体间可比性的问题,值得进行尝试。

4.2 引入模糊综合评价法对目标人群进行整体综合评价

在临床疗效评价方法中,存在疗效评价指标碎片化的问题。当患者的不同指标对药物的反应不同时,难以反映药物对患者的整体作用。而要得到整体、全面的结果,需引入综合评价的方法。综合评价方法可以对中医临床研究中的多个指标进行总体评价,可以真实、客观、全面地反映中医的整体观。目前常用的综合评价法包括:1)专家评价法:评价结果是基于医生的主观判断,难以真实反映疗效的变化。2)经济分析法:较少在医学研究领域应用。3)运筹学和其他数学方法:包括多目标决策方法、数据包络分析法、层次分析法、模糊综合评价法、灰色综合评价方法、数理统计方法等。4)智能化评价法[28]。

综合评价方法各有优劣,但是考虑到中医概念中存在大量的模糊术语,中医证候中对症状、体征、舌苔、脉象的描述所具有的模糊性,使精确数学无法揭示其本质[29]。而基于模糊数学的模糊综合评价法可以较好解决综合评价过程中的模糊性(如事物属性之间的模糊性、专家认识上的模糊性等),可能是中医综合评价的一种较好选择[30]。将模糊综合评价法引入到证候类中药新药疗效评价中,可以得到群体整体综合评价的结果,可能有独特优势。

5 证候类中药新药临床疗效评价流程

1995年,美国替代医学办公室顾问委员会曾提出,传统/替代医学疗法的有效性评价是一个关键和核心的问题[31]。对于证候类中药新药的疗效评价来讲,选择科学、合理、公认的疗效评价方法是目前亟待解决的难题。确定规范、统一的证候命名和诊断标准是证候类中药临床研究规范化的基础;构建证候疗效评价量表是证候疗效评价客观化的前提;而构建中医证候临床研究核心指标集,可以规范特定证候中医临床疗效评价指标的选择,在一定程度上保证同类研究的可比性,降低报告偏倚;采用RRT、RCT、N-of-1各自的优势,进行了多种类型的研究,从不同的角度全面探索药物疗效,筛选药物的适应人群;采用循证目标成就量表法、模糊综合评价法各自的优势,对证候类中药新药的临床疗效进行个体化评价和整体综合评价,虽然操作起来比较复杂,但是可以在一次研究中觀察到药物对群体和个体的疗效,相对于进行多个研究观察某一方面的指标更能节省人力、物力、财力,值得在未来的研究中进行尝试。

证候类中药新药的疗效评价研究尚有很多问题需要解决,需要多学科交叉、多团队长期合作,不断探索合适的评价方法。笔者提出证候类中药新药临床疗效评价流程,以期为未来的研究提供方法学借鉴。见图1。

参考文献

[1]http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0055/27432.html.

[2]梁茂新,高天舒.《中药新药临床研究指导原则》脏腑诸证考察与分析[J].中国中医基础医学杂志,2008,14(5):330-331,342.

[3]焦宏官,张晶,储戟农,等.基于文献的中医证候规范方法研究[J].中医药导报,2012,18(9):5-9.

[4]http://www.sda.gov.cn/WS01/CL1616/134582.html.

[5]刘建平.循证中医药临床研究方法[M].北京:人民卫生出版社,2009:159.

[6]魏华凤,季光,郑培永,等.证候诊断规范化研究的现状分析[J].中西医结合学报,2007,5(2):115-121.

[7]刘强,高颖.证候诊断量表的理论基础[J].中华中医药杂志,2010,25(7):989-992.

[8]张鹏,彭国平,崔金涛,等.彩色多普勒对糖尿病肾病中医证候诊断量化及量表初制的临床研究[J].时珍国医国药,2016,27(2):484-486.

[9]王少卿,高颖,吴圣贤.证候类中药新药临床评价方法的思考[J].世界中医药,2014,9(8):1093-1095.

[10]高颖,马斌,刘强,等.《缺血性中风证候要素诊断量表》临床验证[J].中医杂志,2012,53(1):23-24.

[11]张志强,王燕平,张华敏,等.证候规范化的问题及策略[J].现代中医临床,2016,23(6):1-3.

[12]陈雷.论模糊数学在中医研究中的应用[J].辽宁中医杂志,2006,33(6):666-667.

[13]Clarke M.Standardising outcomes for clinical trials and systematic reviews[J].Trials,2007,8(1):39.

[14]www.comet-initiative.org.

[15]Zhang L,Zhang JH,Chen J,et al.Clinical research of Traditional Chinese Medicine needs to develop its own system of core outcome sets[J].Evid Based Complement Alternat Med,2013,2013(2013):202703.

[16]Patsopoulos NA.A pragmatic view on pragmatic trials[J].Dialogues Clin Neurosci,2011,13(2):217-224.

[17]Liu JB,D′Angelica MI,Ko CY.The randomized registry trial:two birds,one stone[J].Ann Surg,2017,265(6):1064-1065.

[18]王思成,刘保延,熊宁宁,等.真实世界临床研究伦理问题及策略探讨[J].中国中西医结合杂志,2013,33(4):437-442.

[19]吴静.安慰剂对照与中药临床试验[J].中西医结合学报,2010,8(10):906-907.

[20]王辉,陈静,商洪才.单病例随机对照试验设计在中医药临床研究的探索与实践[J].中华中医药杂志,2010,25(11):1823-1828.

[21]于大君,翁维良,陆芳,等.单病例随机对照试验在中医临床研究中的应用[J].中医杂志,2011,52(14):1196-1198.

[22]陈新林,李海文,刘凤斌,等.單病例随机对照试验的设计和评价方法[J].中国循证医学杂志,2016,16(2):242-245.

[23]Guyatt G,Rennie D.Users′ Guides to the Medical Literature:A manual for evidence-based clinical practice[M].Chicago:American Medical Association Press,2002:3-11.

[24]程龙.中药新药临床研究证候相关问题探讨[J].中国中医基础医学杂志,2006,12(10):770-771.

[25]商洪才,李幼平,张伯礼,等.中医药临床疗效个体化评价方法初探——循证目标成就量表法的提出[J].中国循证医学杂志,2007,7(7):537-541.

[26]Donnelly C,Carswell A.Individualized outcome measures:a review of the literature[J].Can J Occup Ther,2002,69(2):84-94.

[27]Djulbegovic B,Guyatt GH.Progress in evidence-based medicine:a quarter century on[J].Lancet,2017,S0140-6736(16):31592-31596.

[28]高凡珠,谢雁鸣,王永炎.中医复杂干预与疗效综合评价[J].中国中医基础医学杂志,2010,16(6):527-529.

[29]雷翔.模糊综合评价方法在冠心病心绞痛中成药临床疗效整体评价中的探索应用[D].天津:天津中医药大学,2015.

[30]谢仁明,王永炎,谢雁鸣,等.中医临床疗效的综合评价[J].福建中医药,2007,38(2):1-3.

[31]Levin JS,Glass TA,Kushi LH,et al.Quantitative methods in research on complementary and alternative medicine.A methodological manifesto.NIH Office of Alternative medicine[J].Med Care,1997,35(11):1079.

(2017-05-10收稿 责任编辑:徐颖)