民间中医特色诊疗技术防治慢性疾病的优势与评价思路

2017-05-30赵晨商洪才王燕平

赵晨 商洪才 王燕平

摘要 慢性疾病严重地损害了人民健康水平,形成了巨大的社会疾病负担,寻求安全、有效、经济的慢病干预措施,促进其转化为防治慢性疾病的有效力量成为当务之急。民间中医特色诊疗技术具有地区适应性和简便廉验的优势,适合介入一部分慢性疾病的早期治疗,开辟中医药慢性疾病管理新领域。由于当前民间医技前期研究基础薄弱,精华与糟粕并存,规范民间医技操作规程、生产高质量的临床证据成为推动其防治慢性疾病的关键问题。文章在分析我国慢性疾病的发生特点的基础上,提出了开发民间中医特色诊疗技术的需求,并初步探讨民间中医特色诊疗技术防治慢性疾病疗效评价的思路与方法。

关键词 民间中医特色诊疗技术;慢性疾病;临床评价;证据;规范化

Abstract Chronic diseases is damaging the health of Chinese seriously and becoming a huge social burden. Therefore, it is a top priority to seek safe,effective and economic interventions and to transform it into an effective power to prevent and treat chronic diseases. Simplicity,convenience,low cost and localism are the advantages of the folk diagnosis and treatment technology with traditional Chinese Medicine characteristics (FDTT-TCM). Because of its advantages and regional adaptability, FDTT-TCM is suitable for the early treatment of chronic diseases and opens up a new field of chronic diseases management in traditional Chinese medicine. Regulating the operation process and producing high quality clinical evidence are the key issues to promote the FDTT-TCM to prevent and treat chronic diseases as its research foundation is weak now with certain disadvantages. This article described the needs for the development of FDTT-TCM from the characteristics of the occurrence of chronic diseases in China,and proposed ideas and methods to evaluate the efficacy of preventing and treating chronic diseases with FDTT-TCM.

Key Words The folk diagnosis and treatment technology with traditional Chinese Medicine characteristics; Chronic diseases; Clinical evaluation; Evidence; Standardization

中图分类号:R211文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2017.06.005

慢性非传染性疾病(简称慢病)指一系列起病隐匿、迁延难愈、进行性加重的非传染性疾病。当前,慢病严重影响了我国人民的健康水平,同时,防治慢病占用了大量医疗资源,造成了日益加重的社会负担[1]。优化慢病管理模式不仅应依托于寻求经济有效的干预措施,还需契合我国慢病发生的特点。民间中医特色诊疗技术(简称民间医技)的评价和开发为中医药防治慢病提供了新的思路和方法。由于一部分确有疗效的民间医技前期研究基础比较薄弱,缺乏有力的临床证据,规范的循证评价是开发民间医技防治慢病的重要内容。

1 我国慢病的发生特点

我国的地理气候、人口分布和国情使慢病的发生呈现出一定特点,地域性发病、缺乏重视和庞大的既病人群增加了慢病群体防治的难度。

1.1 疾病的地域特点

我国幅员辽阔,气候各异,自然环境及与之相适应的生活、饮食习惯共同组成了鲜明的地域特征,如东北的寒冷气候、华北的多盐饮食、南方的潮湿多雨等。人群体质、疾病基础受环境和生活习惯长期影响,产生了当地普遍感受的外感、内伤致病因素,形成慢病疾病谱的地域性差异。经济发展引起的人口流动使外来移居者数量激增,居住条件简陋、生活习惯改变增加了移居者因不适应当地环境而发病的几率[2],加剧了地域性慢病的蔓延。

地域致病因素的影响具有持续性特点,常易引起疾病症状反复发作,以致病情进行性加重,成为慢病治疗难以克服的重要因素。在不同地域之间,症状相同的疾病由于环境和体质的差异,内部病机大相径庭,治疗方案的制定需考虑地域因素的影响。

1.2 前驱症状迁延反复,缺乏足够重视 起病隐匿是慢病早期发展的一大特点[3]。人群中广泛存在一些常见症状,如牙痛、抽筋、头晕头痛、胸闷胸痛、便秘、失眠、腹胀、尿频、健忘、颈椎不适等,这些症状或是慢病的前驱症状、或是已处于慢病的初期阶段,是早期干预慢病的较好时机。然而,在一部分症状反复发作时,西医诊断方法并不能从理化、影像检查中发现异常或得出慢病诊断,常仅给予通用的止痛、止泻、止血、扩张血管、保护黏膜等对症治疗,治标不治本,難以有效消除症状的反复出现。长期依赖西药对症治疗和癥状发生的普遍性淡化了人群对疾病前驱阶段的重视,忽视了疾病的进展,形成了潜在慢病人群,并呈现出向既病人群加速转化的趋势。

1.3 既病人群数目大,早期治疗需求迫切

由于抗生素与免疫接种的广泛应用,传染性疾病的发病与致死率进一步下降,使我国疾病结构和卫生资源分配比例发生明显变化[4]。目前,慢病已成为威胁我国人民健康的首要问题,据调查,我国有2.6亿慢病患者,慢病死亡占总死亡的85%[5]。老龄化时代的延伸、社会压力增大、不合理的生活方式和就医心理将进一步加剧这一趋势,中国已成为慢病大国[6]。

目前,我国慢病负担已达疾病总负担的70%,成为因病致贫返贫的主要原因[5]。巨大的疾病负担并不能单纯依靠逐年增加卫生投入来解决,依据卫生经济学的理念,理想的慢病防控趋于低投入高回报,这有利于卫生服务体系形成良好的成本效益关系[7]。在这一理念指导下,加强健康教育固然重要[8],但对于广大既病患者和已有前驱症状的高危人群,寻求有效且经济的干预措施、延缓甚至逆转慢病进程成为当务之急。

2 民间医技防治慢性疾病的优势

民间医技系指散落、留存在民间,在长期的历史过程中由本地区人民传承,用以预防和治疗疾病,并依靠经验不断演化完善,形成具有一定疗效和环境适应性的诊疗技术,包括一系列形式灵活的针刺、灸法、推拿等,以及与药物联合应用的临床操作技法。大多民间医技尚未经整理和评价,其指导理论具有多样化表现,或独立存在,或依托于中医药理论指导,或已形成一套较为完整的新理论体系,由此形成我国传统中医学的重要组成部分,为保障各地区人民生命健康做出了重要贡献。针对我国慢病发生的的特点和规律,民间医技在防治慢病方面具有以下优势。

2.1 地区适应性 民间医技的形成是各地人民在漫长的劳动和生产实践中,与不良自然环境斗争而产生的生存保护性成果。其产生于实践,又在实践中不断总结、提升,在用药、用火、用针和手法等方面充分考虑了当地的致病环境、体质基础和生活习惯,具有较高的地域适应性和针对性,体现了《黄帝内经·异法方宜论》提出的“各得其所宜,故治所以异而病皆愈”的治疗理念。对于具有地域性发病特征的慢病及其早期症状,当地的民间医技拥有较高的诊疗参考价值和开发空间。

2.2 简便廉验

简便廉验是中医治疗的优势,这一点在民间医技中体现尤为显著。民间医技通常操作简便,多数可在门诊上进行,无需收治入院;取材方便,有些操作如针刀、整脊、粗针等几乎不产生任何材料损耗;成本较低,费用低廉[9];某些成熟的手法和技术甚至能达到“随手而瘥”的水平,对西医不明病因的单一症状多有效验,但仍需进一步验证。

将操作规范、确有疗效的民间医技引入一部分慢病防治体系,有助于优化我国的慢病管理模式,增强中医诊疗机构的核心竞争力[10],提高基层医疗卫生机构的慢病服务水平,有效降低慢病的社会负担。然而,目前民间医技的评价、开发现状却不容乐观,需厘清存在的关键问题。

3 民间医技推动慢病防治的关键问题

民间医技防治慢病的评价和应用尚存一定困难。一项针对民间医技的问卷调查发现,多数受调查医师对民间医技的发展持谨慎态度,大部分人表示不会在临床实践中经常使用民间医技[11],一定程度上反映了民间医技的疗效共识度仍不高,缺乏宣传和推广。近年来,上海、北京相继成立了有关民间医技的机构和平台,开展收集、保护和评价民间医技的相关工作[12],并已取得许多成果,有力地推动了基层医疗力量的发展和民间医技文化的传播。与民间手工艺、民间艺术相似,与当今医疗环境、市场、开发模式的不适应限制埋没了民间医技的现代价值和发展空间[13-14]。合理、充分开发民间医技,调动技术从业者积极性,引导民间医技助力于慢病防治将是一个长期、艰巨的过程,需要认清现状,紧扣连接民间医技与慢病防治的关键节点,创新思路,协作攻关。目前,民间医技、药存在精华与糟粕混杂的局面[15],筛选与开发民间医技、优化中医药慢病防治的关键问题在于形成规范的、可重复的操作方法,并提供确切的疗效证据。

民間医技常用于治疗迁延日久、反复难愈且有一定痛苦度的疾病或症状,安全有效是这种非物质文化遗产流传至今的主要保障,而以口碑、经验总结为主形成的疗效证据缺乏论证力。引入临床评价方法学,结合民间医技自身特点,规范且不失灵活地设计临床研究,产生高质量的疗效证据是民间医技防治慢病的必由之路,也是推动民间医技文化传播,促进民间医技优化慢病防治模式的起点和抓手。标准的操作规程需要前期研究提炼与磨合,且是开展临床研究的前提。

4 民间医技防治慢病的评价思路

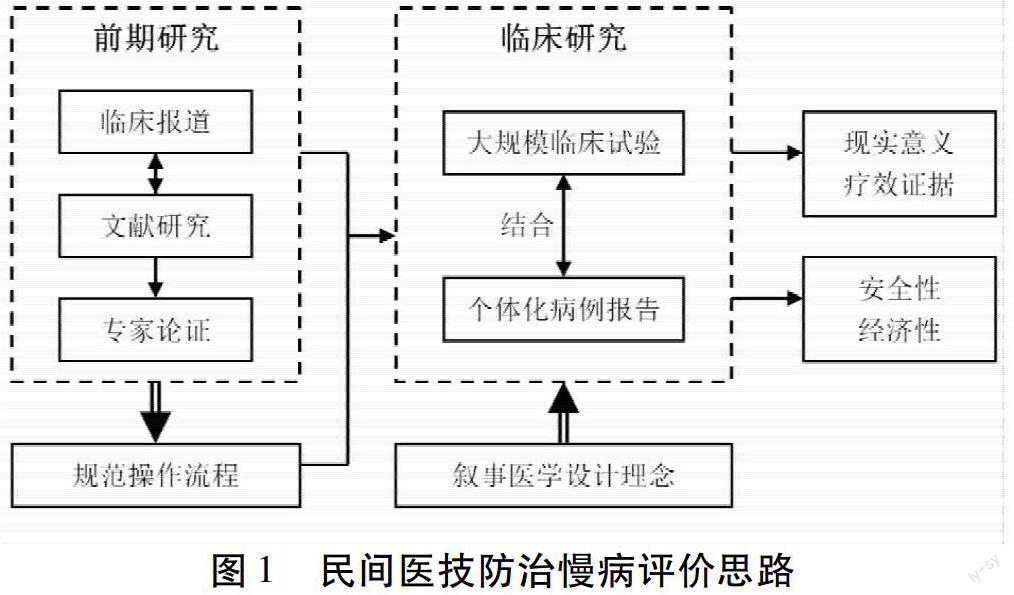

围绕民间医技防治慢病的关键问题和临床研究的一般规律,初步设计民间医技的评价思路。见图1。该思路主要将民间医技的开发划分为前期研究与临床研究2个阶段,前期研究用于筛选有价值的民间医技,并发掘其评价线索;临床研究阶段则采用实证方法进行民间医技有效性、安全性的系统化评价,为实现民间医技在临床慢病诊疗中的有效推广奠定基础。

4.1 前期研究

4.1.1 临床报道 病例的个案或系列报道是目前民间医技最常见的传播形式。在民间医技早期的理论与疗效发掘研究阶段,典型的个案或系列报道能为论证研究的开展提供实践依据,并引起相关医师、患者的兴趣与关注。规范发表的临床报道也是初步判断民间医技疗效、形成民间医技规范操作方法的重要依据。

4.1.2 文献调查 综合整理现有临床报道,结合可获得的古文献、医籍,挖掘流传时间相对较久的民间医技与慢病及其前驱症状的相关度,厘清民间医技的有效性、安全性线索,确定未来实证研究的必要性、临床目标与设计思路,丰富民间医技防治慢病的研究内涵和研究基础。针对前期研究较丰富的民间医技,也可采用Meta分析方法合成效应,初步论证疗效。

4.1.3 专家论证 在临床报道、文献研究的基础上,需依靠专家论证方法整合前期已有信息,形成开展民间医技实证研究的合理判断、实践基础和设计思路。一是论证技术的安全性,有问卷调查指出,安全性是民间医技评价首要关注的问题[16]。在需要长期观察随访的慢病治疗评价研究中,临床专家需结合现有的前期研究和实地临床考察,对技术的安全性作出谨慎判断,并在后续研究中动态跟踪评价。二是规范临床操作,需临床专家、研究方法學设计者会同民间医技的传承者、从业者共同商讨、验证,形成切实可行、规范且可重复的操作流程[17]。三是充分讨论民间医技的作用特点,并以此为核心,探讨实证研究设计思路。

4.2 临床评价

4.2.1 叙事医学设计理念

叙事医学起源于医学与人文科学之间,其倡导提升医生的叙事和倾听能力,以促进患者与医生、医生与医生之间达成有效沟通,使医生能充分、全面了解患者情况并产生合理的治疗方案[18]。将叙事医学理念引入民间医技的慢病疗效评价有重要意义。

与冷漠的医嘱和护理执行模式不同,大部分民间医技实施需要医生肢体接触清醒的患者,通过操作、语言感知患者的主观感受,并在治疗中进行反馈。该过程将获得大量源于真实世界的语言信息,需要医生具备相应的沟通和理解能力,实现疗效信息的收集、转化和量化,完成主观感受、肢体功能、生命质量等民间医技优势指标的有效测量,进而发掘民间医技治疗的细节特征、优势。因此,培训医生有关叙事、倾听的研究能力是有效评价民间医技临床疗效的重要步骤。具体的研究设计则应注重疗效信息的收集方式,如采用访谈方法,需提前形成将访谈记录转化为定量信息的规则和方案;指标的设计也应兼顾全面,在公认指标的基础上突出民间医技在改善功能症状、减少发作方面的优势。鉴于叙事的包容性,还可以考虑获取经济性评价信息。

4.2.2 大规模临床试验 群体的治疗效应仍是反映民间医技干预疗效的最佳方式。由于民间医技的操作特点,试验设计可不拘于随机、双盲、安慰对照等经典实施方法,而应结合评价目的,面向实际,合理设计盲法和对照。步入正轨的民间医技的评价工作可尝试分批组织试验,由多个民间医技临床试验形成系列临床试验,提高民间医技疗效研究的效率,并促进规范化设计、实施方法的推进。需结合各试验之间的特征异同,详列方案,协调系列试验的项目管理、质量控制、数据管理及财务管理等工作。

4.2.3 个体化病例报告的建立 群体化研究偏于观察短期疗效和症状的改善,不适宜研究慢病经长期随访的真实获益。然而,民间医技助力慢病防治、减少慢病社会负担的切入点重在“防”,即截断、消除前驱症状,降低前驱高危人群的慢病转化率,这是倡导民间医技在慢病早期介入干预的目的所在。此类硬终点指标的评价则需建立个体化患者報告,形成慢病档案,在治疗后或持续治疗中展开长期随访,收集患者在真实世界的获益情况,提供民间医技防治慢病的个体化证据。

5 结语

受固有观念、投入不足和人才匮乏的影响[19],民间医技的评价与应用发展仍处于量的积累阶段,距离产生证据和优化慢病防治模式的质变还有相当一段路要走。此外,民间医技的评价、开发重在优选一批操作规范、切实有效的慢病防治手段推广应用于临床,优化各中医卫生机构的治疗手段,提高我国人民健康水平,而不仅仅停留在过于严谨的科学研究阶段[20]。因此,在认清民间医技评价与应用的关键问题和研究目的基础上,需灵活运用临床研究规律与设计、测量方法学,产生适合民间医技和慢病自身特点的、有实际价值的临床证据。

參考文献

[1]蔡秋杰,党海霞,图雅,等.应充分发挥中医药在我国慢性病防控策略中的优势[C].“新成果·新进展·新突破”中华中医药学会2013年学术年会、第三次中华中医药科技成果论坛论文集,2013.

[2]王桂新,苏晓馨,文鸣.城市外来人口居住条件对其健康影响之考察——以上海为例[J].人口研究,2011,35(2):60-72.

[3]易韬,戚莉,吴焕淦.中医药防治慢性病的几点思考[J].中华中医药杂志,2012,27(4):1194-1196.

[4]郝丽娜,胡镜清,刘保延,等.慢性非传染性疾病的防治管理现状和中医药的应用优势[J].天津中医药,2013,30(2):90-93.

[5]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会,国家卫生计生委疾病预防控制局.《中国慢性病防治工作规划(2012-2015年)》[EB/OL].http://www.moh.gov.cn/zhuzhan/wsbmgz/201304/b8de7b7415ca4996b3567e5a09e43300.shtml,2017-03-22.

[6]刘茉,王亚东,王贵齐,等.基于慢病管理的结直肠癌筛查模式初探[J].中华疾病控制杂志,2010,19(5):524-527.

[7]杨颖华,David Zakus,张天晔,等.加拿大卫生改革现状、发展趋势及其对我国的启示[J].中国卫生政策研究,2010,3(3):51-57.

[8]王政军.美国预防老年慢性病启示[J].中国老年学杂志,2014,34(20):5936-5938.

[9]陈仁寿,曹宜.民间医药长期存在的因素及评价依据探析[J].中国中医药信息杂志,2010,17(2):4-5.

[10]郑锦.中医医院核心技术与中医临床特色诊疗项目[J].上海中医药大学学报,2007,21(3):72-74.

[11]龚鹏,关鑫,魏江磊,等.中医民间诊疗技术挖掘整理保护状况——基于专家调查问卷的分析[J].医学与哲学,2012,33(13):69-71.

[12]魏敏.民间中医特色诊疗技术整理研究启动[J].中医药管理杂志,2014,22(6):978.

[13]诸葛铠.适者生存:中国传统手工艺的蜕变与再生[J].装饰,2003,46(4):4-5.

[14]崔惠华.为传统民间工艺寻求保护和发展空间[J].中国博物馆,2004,21(1):71-74.

[15]曹宜,张启春,陈仁寿.民间医药研究的思路和方法探讨[J].辽宁中医杂志,2009,36(3):422-424.

[16]黄兰英,余小萍,关鑫,等.民间诊疗技术评估要素分析[J].中国民族民间医药,2014,21(21):29-31.

[17]任小巧,葛常祝,何丽云,等.中医特色临床诊疗技术评价研究的特点及内容[J].现代中医临床,2011,18(6):15-17.

[18]Charon R.Narrative Medicine:A Model for Empathy,Reflection,Profession,and Trust[J].Jama the Journal of the American Medical Association,2001,286(15):1897-1902.

[19]邓来送,朱保华,邓莉.民间验方在中医临床中的作用[J].中国民族民间医药,2003,10(2):80-82.

[20]王永炎,盖国忠,张志强.基于转化医学的中医药社区慢病防治策略[J].现代中医临床,2012,19(1):1-4.

(2017-05-10收稿 责任编辑:徐颖)