吉尔交替口译模式关照下的口译笔记对比

2017-05-25林超

林 超

吉尔交替口译模式关照下的口译笔记对比

林 超

闽江师范高等专科学校外语系

吉尔交替口译理论提出的口译过程两个阶段和认知负荷模式,对指导交替传译的口译笔记具有很强的现实意义。目前国内只有寥寥数本关于口译笔记法的实践专著,该文参照了目前在广大口译学习者中流行的林超伦、徐东风编写的两本笔记法专著,分别从符号缩写、逻辑、笔记密度、记录语四个方面进行分析,指出口译学习者要避免盲目模仿,通过科学的研究和学习方法,在实践的基础上建立适合自己的笔记体系。

吉尔模式 交替传译 笔记对比

1 吉尔口译模式

20世纪40年代,Claude Shannon认为任何信息传输的容量都是有限的,超过特定容量会导致信息的丢失[1]。后来这一假说被认知心理学广泛运用到对人脑的研究,之后Printer (1969年), Kade 和 Cartellieri(1971年), Lederer和Wilss﹙1978年﹚等学者都提到了口译过程需要人脑机能的运作,而运作精力是有限的,超过这个限度,就会导致口译质量的下降。

在此基础上,法国口译研究者吉尔提出了交替口译的两个阶段模式:第一阶段CI = L(Listening and analysis,听辨分析) + N(Note-taking,记笔记)+ M(Short-term Memory,短时记忆)+ C(Coordination,协调),第二阶段CI = Rem(Remembering,回忆) + Read(Note-reading,读笔记)+ P(Production,传达) 。由此看来,记笔记是交替口译过程相当重要的部分。此外,吉尔也提出了“听辨能力+ 笔记处理能力+记忆能力”必须小于“总的处理能力”的认知负荷模式,指出若三者之和大于译员总处理能力,就会引起信息过载和口译质量下降,所以对译员来说,合理分配精力至关重要。

2 国内两本口译笔记专著简介

目前国内对口译笔记的研究少之又少,大部分研究精力都放在理论阐述上,比如口译的工作原理、过程分析以及记忆原理等,并没有对交替口译中最重要的一部分——口译笔记做出系统和全面的研究,诸多口译书籍对笔记怎么记,记什么都是蜻蜓点水一笔带过。

鉴于目前国内口译笔记著作极少,本文选取有代表性的两本笔记专著进行比较,分别是:(1)《实战口译》,作者林超伦,英国外交部翻译。(2)《英语口译实战技巧与训练》,作者徐东风,上海对外贸易学院任教,长期从事口译教学与科研,接受欧盟交替和同声培训。这两本专著虽然是理想状态下的口译笔记法,但由于目前国内大多数的学习者都以此作为参考书,在目前现场真实口译笔记极度缺乏的情况下,此笔记法对比对口译学习者有研究意义。

3 基于吉尔理论的笔记法对比

Rozan在会议口译笔记法中提出口译笔记7原则,一直为日后的口译学习者所模仿,他指出要记录句子意思而非完整词语,要用到缩写,注重逻辑,注重页面的布局等[2]。欧盟口译专家Roderick Jones指出,口译笔记的第一要义是记录中心思想,第二是记录不同句子之间的逻辑关系[3]。我国口译理论专家鲍刚也提出,笔记必须要有逻辑性,记录关键词而非完整词或整个句子,要由译者决定选用何种记录语[4]。

本文尝试在吉尔理论的基础上,从符号缩写、逻辑、笔记密度、记录语四个有代表性的口译笔记法指数方面对比两本笔记法专著(以下简称“林记” “徐记”)。

3.1 符号及缩写运用对比

为避免信息过载,笔记必须节省时间,这样才能为交替口译第一阶段腾出更多的时间来进行听辨、分析和短时记忆。汉字笔画复杂,大部分汉字远远不如符号来的快捷,英文某些单词字母超过10个,也远不如缩写方便。为此,设计并掌握简单的符号和缩写在交替口译中很有必要,通过简单符号以及缩写,达到吉尔所提到的减少脑力处理负荷、避免口译员精力的过度负载。

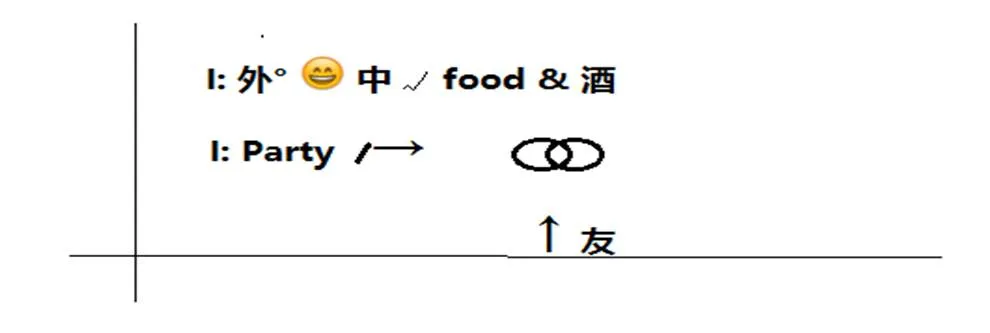

从徐记中,我们可以看到符号和缩写的大量运用让笔记一目了然。

例:我愿外国来宾能尽情品尝中国的传统佳肴和美酒,我希望这次晚会能使我们有机会彼此沟通,增进友谊[5]。

然而,在《实战口译》一书中却鲜有符号及缩写的运用,可以看到林记中大量运用线条及单个汉字,像一些汉译英常用词,比如“世界、农业、改革、技术、政策、但是、属于、高兴、男人”。林记在笔记上体现为“世、农、改、技、政、但、属、高、男”,就记录效率而言,这种记录方法可能要比相对应的简单符号及缩写“θ、 ¢、 refo、 tec、∏、∥ 、 ∈、☺、♀”要费时。

3.2 逻辑关系方面

口译学习者往往感到困难的是把他们记下来的东西重组,有时即使是记下大部分的词语也很难弄清楚他们之间的逻辑关系,“第一个难点是记下来的句子之间的联系,这种联系决定内容的总体意思”[3]。记笔记时,如果逻辑词在笔记中体现,要表达的意思只需寥寥数笔就可以说的清楚,换句话说,记下的逻辑关系应该是笔记的重点。

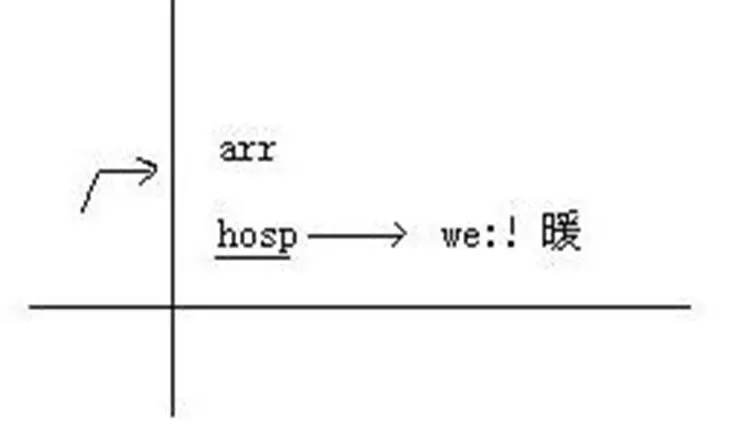

徐记非常突出笔记的逻辑关系,即使是初学者也可以很快入门。她的笔记分为两个部分,逻辑词在左,信息在右,逻辑词包括“if, when, but, therefore, because, since, alternatively, in addition”等,所有这些转折词构成要表达意思的不可分割部分。例如:

此笔记表明:自从到达后,我们受到了热情的接待,感到特别的温暖。笔记左边的符号表明“自从”。

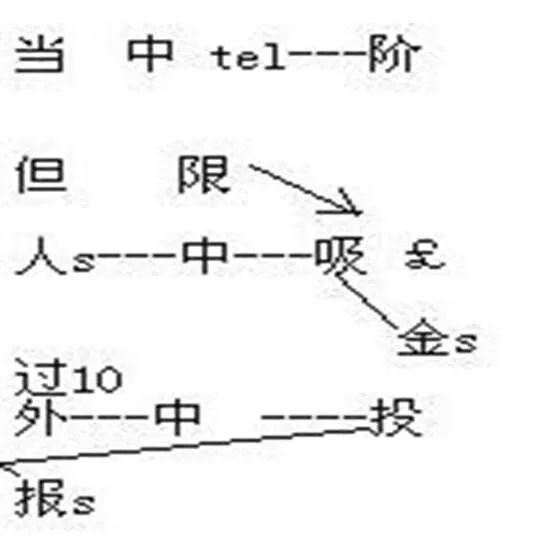

林记并没有对逻辑词和主要信息进行明确的区分,他在很多时候使用“但、因、另、随” 来代表“but, because, in addition, with”,句子的逻辑联系靠其个人的即时记忆和笔记的线条来确定。例如:

此笔记表明:当然,中国电信市场的开放是分阶段的。但是,限制会越来越少。很多人已经把中国电信市场比喻成吸引外资投放的金矿[6]。

此外,吉尔也提到笔记的布局必须是能起到“视觉刺激”的效果[1],能辨别句子间的逻辑关系。逻辑词放左边,同时缩进其他信息可以达到视觉刺激的效果[7]。这样在处理吉尔的CI第二阶段读笔记这一过程中,一目了然的布局将会有助于口译者缩短看笔记的时间。无论哪种笔记风格,很难想象潦草的布局会很容易帮助传达笔记,因为口译员需要费力的前后辨别匆忙记下的逻辑关系,所以就会出现“哦” “啊” “唔”等口头禅。

3.3 笔记密度方面

如果要求10个训练有素的口译员对一段话做记录,可能他们记录的风格都不同,但是其中有一点,他们重复的中心意思肯定是相同的。释意派口译理论也反复强调译员的任务应该是翻译意思而非逐字逐句机械地翻译。不管笔记是符号还是文字,记录的内容应该是“听辨后加工的产物”[4]。

倘若笔记记得太多或是把笔记变成速记,就会出现吉尔所称的“代码翻译”(transcoding)及“完全照搬源语的结构”[1],这会导致译员在现场卡壳,特别当记录的信息并不十分全面时;另一方面,译员会陷入逐字翻译表层意思的困境,而不是文本的内在涵义; 最后,如果太多精力花在笔记上,根据CI =L+N+M+C,听辨和分析的时间将会大为缩小,最终影响口译的质量。

在这方面,林记完美达到了这一要求,他只记录中心意思。

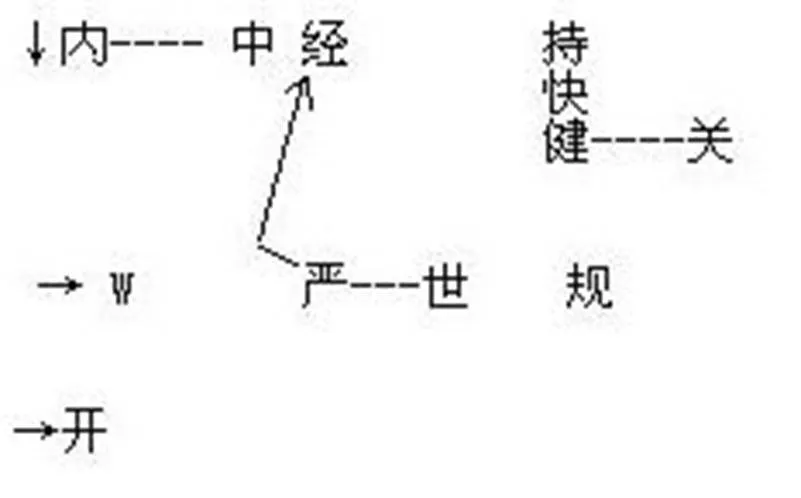

例如: 立足于促进,提高国内市场需求,是保证中国经济持续,快速,健康发展的关键。加入WTO 后,中国将更严格地遵循国际通行的市场准则,进一步对外开发[6]。

林记能够跳出逐字记录的框框,把握段落的中心意思。他的笔记图示如下:

而徐记的信息多而杂,试图记下太多信息,这在一定程度上会妨碍译者的听辨等能力,同时根据笔记口译出来的句子带有明显生硬的笔译痕迹。

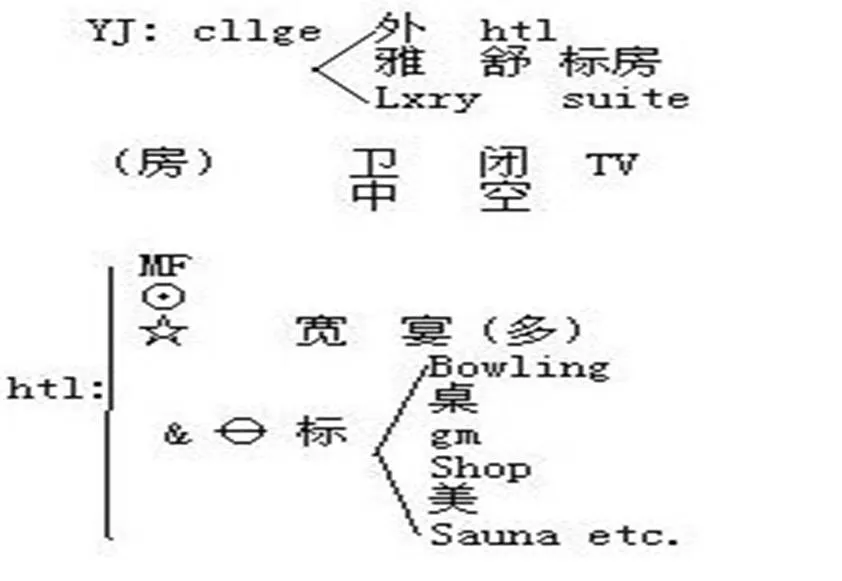

例如:育菁宾馆是一家高校涉外宾馆,宾馆拥有雅致舒适的标准客房和豪华套房,客房内设有卫星闭路电视系统和中央空调,宾馆还有多功能厅、会议厅,华丽宽敞的宴会厅多座,以及国际标准保龄球馆、桌球房、游艺厅、歌舞厅、商场、美容中心、桑拿浴房等设施[5]。

3.4 使用源语还是译入语做笔记

学者们关于译员使用源语还是译入语来记录笔记有着不同的看法。争论的焦点是使用译入语是否有利于译员回想笔记。有研究表明,在产出阶段,用译入语作笔记会有利于降低二次转译的精力分配,“有经验的译员倾向用译入语,因为这有利于强迫译员当场表达,不用经过二次转换”[4],然而,吉尔却认为,对比以源语做笔记,用译入语做笔记会增加处理能力负担,因其需要转换,这对在临近饱和工作状态的译员来说不是一个明智的选择[1]。

我们发现,林记和徐记的笔记之间存在有趣的不同。林记和徐记在汉译英时都基本采用了中文作为笔记记录的语言,然而,在英译汉时,林记则使用中文为记录语,而徐记则相反。作为一名享誉盛名的口译员,林超伦能够做到跳过二次转换同时还可以保持其余精力在听辨和分析上,笔者认为这得益于他国外长期生活的经历和英语接近母语的能力。但对初学者来说,并不是每听到一个关键词汇就能立即用译入语记录,用源语记录会帮助避免原始信息的丢失和瞬时处理能力过载。

4 结束语

交传口译的笔记是很有个人特点的,没有放之四海而皆准的原则,但这并不意味口译笔记法没有研究的意义。事实上,笔记是必须要遵循一些基本原则的,这方面前人已经做了很好的总结。

通过上述对比,可以大致了解到徐记使用大量符号,对初学者特别有帮助。其二,徐记对逻辑词处理比较清楚,布局一目了然,有利于在短时间内了解句子关系。然而,缺点也是显而易见的:首先,徐记过于依赖符号和缩写,这会模糊笔记的一些原始意思。例如,笔记符号中“←”既可以指“自从”也可以指“源自于” ,“→”既可以指“到达”也可以指“产出”; 倘若在CI第一阶段,没有现成的符号来表达某一个单词,译员当场就会陷入卡壳的尴尬情况。其三,徐记记录太全面,在传达笔记时会倾向逐字机械翻译,不利于把握句子及段落的内在含义。

林记简洁高效,具有在源语和译入语之间熟练转换的能力,这建立在他长年累月实践的基础上。但对初学者来说,为了模仿林记而摒弃笔记基本技能,比如符号使用、笔记布局等,并非是一种明智的选择。在这方面,徐记提供了翔实丰富的例句。初学者在掌握笔记基本功的同时,又必须能够跳出源语的限制,真正把握源语的内涵,找出最适合自己的具有个人特点的笔记方法,并在实践中逐步完善,这应是问题的关键所在。

[1] Daniel Gile. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training[M]. US : John Benjamins Publishing Company,1995.

[2] Rozan, Jean Francois. La prise de notes en interprétation consécutive. Geneve . Georg,1956.

[3] Roderick Jones. Conference: Interpreting Explained[M]. Manchester:St Jerome publishers,1998.

[4] 鲍刚. 口译理论概述[M]. 北京: 旅游教育出版社, 1998.

[5] 徐东风, 陆乃圣, 毛忠明. 英语口译实战技巧与训练[M]. 大连: 大连理工大学出版社, 2005.

[6] 林超伦. 实战口译[M]. 北京: 外语教学与研究出版社 ,2004.

[7] 王斌华. 口译:理论·技巧·实践[M]. 武汉: 武汉大学出版社,2006.