重庆彭水道场文化的民族学研究

2017-05-24黄金安仕均

黄金+安仕均

摘 要:重庆彭水及周边地区是苗族、土家族和汉族等民族杂居地区,形成了具有地域特色和民族特色的道场文化信仰。彭水道场呈现分散性、原始性、随意性特征,具有心灵慰藉、历史信息、民族教育、娱乐四大功能,具有重要的研究价值。

关键词:彭水道场;道场文化;民族学

中图分类号:K892.22 文献标识码:A 文章编号:1674-621X(2016)02-0097-06

彭水地处渝东南,是一个集“老、少、边、穷、山”于一体的地区。关于彭水地名的来历主要有三种说法:第一,《彭水县志》认为,彭是打鼓的声音,乌江水在峡谷里流,彭彭地响,所以叫彭水;第二,彭是古代的一个部族,参加过周武王讨伐商纣王的战争。清朝人张澍认为,彭就是“彭水夷”,因地得名;第三,有学者认为彭就是旁,旁排就是盾,那么彭人就是巴人后代的一支——板楯蛮了。① ①②③参见彭水苗族土家族自治县筹备委员会编:《彭水》,1984年,第74页,第40页。 彭水历史悠久,自汉初建制以来历经十余代王朝的更替,至今已有2000多年的历史。先秦时期,彭水属巴国领地,位于巴黔中。秦始皇统一六国以后,彭水属黔中郡。汉武帝初年设涪陵县,属巴郡,治所在彭水郁山镇。隋开皇13年(593年)设置彭水县,属黔安郡。明朝洪武年间(1371年)彭水改属重庆府[1]3。现在的彭水是苗族土家族自治县,主体民族是苗族、土家族,据第五次全国人口普查数据统计显示,2005年彭水苗族土家族自治县有少数民族25个,主要为苗族、土家族、蒙古族、侗族、满族、仡佬族、回族、壮族、瑶族、布依族、维吾尔族、哈尼族等[2]。在漫漫的历史长河中,随着各民族不断地迁徙、交流、互动、融合,使得民族文化不断发生接触、碰撞与变迁,铸就了一种多元形态的民间信仰文化。在此背景下,彭水道场这一独特民族民间文化形式应运而生,成为彭水各族群众富有特色的信仰文化形式。

一、彭水道场概述

彭水地处渝东南武陵山系与大娄山系交汇的褶皱地带,毗邻2省9县,位于东经107度48分到108度45分之间,北纬28度57分到29度50分之间。全县东西宽约46公里,南北长77公里,全县面积3 874平方公里。②苗族和土家族是彭水的主要少数民族,分别占全县总人口的308%、95%。千百年来,由于苗族、土家族与汉族交错居住,自由迁徙,彼此通婚,互相渗透融合,文化在不断的变化着。但苗族、土家族在服饰、节庆、婚嫁、丧葬、娱乐、礼节、禁忌、饮食等方面也一直保持着自己民族的风俗习惯。③

从文化圈的角度来讲,彭水地处巴文化与蜀文化的交汇地带,深受两种文化模式的渗透与影响。巴蜀之地自古以来就有“崇巫好鬼”的习俗,彭水也深受浓厚的巫文化熏染。道教自东汉末年传入彭水一带,《道藏》记载涪陵人范长生,有道术,为“天师道”的首领。而佛教传入涪陵的时间,可以推到东晋永和八年(352年),在今龚滩以南的酉阳万木乡,就建有永和寺[3]123-124。明清以来,彭水民间有人既奉道教,也奉佛教。岩东乡《陈氏族谱》载,陈姓中兼奉佛教道教的就有“陈际德,兴行佛教名令密,天师正教名法圆”“陈文美,兴行佛教名古泰,宣扬道教名清泰”“陈明善,兴行佛教名用灵,宣扬道教名一灵,老师正教名法灵”。还有陈明廉,不仅“兴行佛教名用明,宣扬道教名一明,遵奉老师正教名法明”,还“阐扬玄皇教名正明”,他不仅兼奉道教、佛教,连巫教也兼奉了[3]125。由此可见,彭水的宗教信仰呈现一种多元信仰形态并存的模式。彭水乡民以原始宗教信仰为主,渗透、吸收佛教、道教的诸多元素复合而成,是一种佛、道、巫三教并存的信仰模式。

彭水苗族、土家族的丧葬,对老人或长辈比较讲究,而对天亡或“凶死”(自杀、难产或凶器杀死)者则另当别论。对寿终正寝的老人,要由死者的长子或长女(无儿女可派其他晚辈)用桃树叶或菖蒲煮水洗澡,然后穿上寿衣和寿鞋用门板搭寿床放在堂屋。死者腰上要捆一支白线(按死者享年,一岁一根),脸上盖草纸。棺木上山要选择吉日。在停棺期间,死者外嫁的女儿一回娘家,便要伏棺而哭,要哭的喊天呼地,如果没有人去劝慰,她就不能停止。灵柩上山,需找一个当地年纪最大的人,拿着火把在前面引路。并且抬丧不走弯路,须逢山翻山,遇水淌水。平常与死者有仇隙的人这时也愿意帮忙出力,以示宽容和谅解。安葬后,死者家属要连续几夜到新坟处鸣放鞭炮,送饭,以示在生者的哀思。① ①参见彭水苗族土家族自治县筹备委员会编:《彭水》,1984年,第79页。

彭水的苗族和土家族大多没有固定的人文宗教信仰,当地民间主要是崇拜祖先,迷信鬼神,有聚族祭祖坟的习俗。苗族还有“上野坟”的习惯,即春节、清明、月半带香烛上山,见坟就祭,缅怀祖先,兼祭野鬼。信奉多神,送瘟神设坛打醮,天旱向“龙王”求雨,有病请巫师扛神“传坛”,打猎敬草神,家家设“家神土地”,野外有“当方土地”,防牛痘敬“痘母娘娘”,在腊月二十四送灶神上天的日子,家家门上贴符驱邪。山王庙、三抚庙遍布全县,有遗址一百多处。还有“还山俗”,由土老师主执挂一老虎图像,摆上香案,摇铃唱歌,以杀死刨毛不开膛的猪匍匐于中堂板凳上作祭品。还有请七仙姑、扫把神,观花走阴等。男婚女嫁要择取吉日。一般来说,农村里的禁忌相对较多,如逢“戊”不动土,正月初一、初二,十四、十五不舂碓、不推磨。正月初一婦女不跨中堂大门槛,不走人户。年轻媳妇上火铺要得罪公婆,妇女不能将脚搁在火铺的三脚上,妇女产期不进堂屋,不坐大门槛,不下井担水,不串门,主人、客人都不吃产妇煮的饭菜,等等。父母死,孝子49天不能离家,要请土老师“开路”和“做道场”,以超度亡灵。解放后,经过30多年的无神论宣传,这些活动大为减少,但终因积习太深而未根除。

道场,佛教、道教通用名词。一般指修行、说法的住处,供佛之地亦可称为道场。隋炀帝大业九年(613年)曾下诏,天下寺院改名为道场,因此寺院也经常称为道场[4]43。彭水的道场却是一种祈佛超度逝者亡灵升天,使其免受地狱折磨之苦的民俗祭奠礼仪。其宗源虽属汉地佛教,但由于后来发展过程中深度民俗化,与制度化宗教差异较大,进而转化为一种蜕变的宗教斋仪形态在民间流行开来。彭水民间流行的道场是一种祭奠科仪,是为逝去的亲人(特别是父母等长辈)举办,几乎是人所共为,分布极广,遍及城乡。主持道场的道师先生,大多不是宗教职业者,平时和普通人一样做农活、维持生计,只在丧事科仪中才以道师身份出现。道师学艺,一旦从师傅那里学成归来,即可成立自己的坛口。根据调查,现今县境内尚存不少坛口,几乎所有乡镇都有,分布极为广泛,尤其是与邻县交界乡镇,如与酉阳、黔江相邻的梅子桠乡,与贵州接壤的黄家镇、大垭乡等则更为密集。县内道场坛口虽有“佛派”“道派”或“佛夹道”“道夹佛”的派系,但各派系坛口并不划域而立,常常是错杂间存。在有坛口操办道场缺人手时,各派还可相互支援。

长期以来,彭水县境内佛寺多僧人少。据文献记载,新中国成立前,彭水“城乡各族群众皈依佛法者甚多”。1939年,全县有佛寺101座,僧尼仅70名[3]125。这与彭水及附近地区各族民众要操办丧事斋仪等需求极不适应,于是民间一批从事为死者举办报恩祭奠的人员相继出现,他们遵循佛教关于“超度”等信仰同时又不必出家。在这种情况下,传宗的宗教科仪在进入民间化的过程中发生了变迁:其宗教性越来越弱,实用性越来越强,逐渐演变为一种民俗丧事祭奠礼仪,“道师”也就应运而生,“道场”随之出现。

彭水道场的形成经历了一个长期的历史渐变过程。从彭水梅子乡“佛派道场”道师冯秀平(法名明通)所藏的《普济雷坛万法师尊传经》中记载的“祖师”谱系来看,该坛口从“清净道德智慧圆明真如信海吉照普通”的“清”字辈传到冯秀平的“明”字辈,共8代。据冯秀平介绍,不满40岁不能被“拨职”(即结业授徒)。因此,到“清”字辈大约就300年时间。初步推断,彭水道场极有可能形成于明末清初时期。从其来源上来讲,彭水道场源于佛教祭祀礼仪,在演变过程中民俗性日益浓厚,却与佛教正统科仪渐行渐远,主要表现为:

第一,从功能来讲,道场仪式主要在于告慰亡灵和抚慰生者。道师于灵堂设坛祭祀,并在灵堂四周挂有神像,如佛祖、太上老君、孔子、十殿冥王等。仪式开始后,道师一边通过吹螺号、钹鼓锣等告知神灵,通过顶礼膜拜等动作向神灵表达虔诚与敬意,一边则通过吟唱曲调向天神、佛菩萨祈求庇佑亡灵,望加持其亡魂赴西方极乐世界,永不受苦。可见,作为一种带有佛道色彩的丧事礼仪,道场活动一方面在于告慰亡灵,让死者自在安然,另一方面在于告慰亡者亲属,让生者心灵有所寄托。

第二,从科仪来讲,道场仪式较为复杂。据《彭水县志》记载,道师办道场,早起晚散叫“开路”,办3天叫“冥王道场”,做地府十王斋。做5天以上叫“冥阳道场”,做报恩斋、(救母)做地藏斋,(救父)做金刚斋或圆通斋。可7天、9天、15天不等,日程取单不取双[5]。据说还可办49天的。道场的科仪,以“开路”为例,大致有“开方召请”“请水灌坛”“开坛”“敬灶”“关白”“启白”“读经”“圆满”“荐灵”“起丧发驾”“买山”“化灵”等。其中除“读经”一项外,全是又敲又唱又舞的仪式。至于3天5天7天等,则要分别提高所拜神的级别和扩大所请神的范围,于是科仪项目也就有所增加,如要“拜忏”“扬幡”“投地藏表”“投观音表”“请佛”“开方破狱”“接亡”“过桥”“迎赈济”“送圣回宫”和“书符镇宅”等。其中要向佛和菩萨分别投递“申”“疏”“牒”“表”等文书,向他们致敬并提出祈求,以达到“礼请诸佛临坛作证,超度亡人早升天界”的目的[5]。

第三,从道场与佛、道教法事科仪的区别来讲,彭水道师所办的道场与佛、道教所做法事科仪从内容到形式上都有差别,如在“解冤洗孽醮”仪式中,佛、道教做的法事科仪虽也有斋醮科仪,但主体却为诵经拜忏。彭水道场恰好相反,是一种集演唱、舞蹈和敲打为一体的民俗信仰形态,故当地民众又称“敲道场”。

第四,从道具来讲,彭水道场还使用一些独特的乐器、法器及道具。道师做道场以敲唱为主,器乐非常讲究,并按多种曲牌演奏,演出内容和音乐都较为丰富。所用乐器有鼓、马锣、大锣、大钹、包包锣、大铙钹、中铙钹、小铙钹、铰铰、铃、罄、木鱼等10多种[6]。

可见,彭水道场是一种集吹、拉、弹、唱于一体为超度亡灵而设坛祭奠的丧事民俗活动,主要在于践行孝慈,表达对逝者的孝道,同时又可抚慰亡者亲属,起到心理慰藉的作用。

二、彭水道场的演变与传承特点

彭水道场流传地域较广,坛口众多,按照派系可划分为“佛派”“道派”“佛夹道派”“道夹佛派”和“儒派”等。传承方式也主要有“祖传”“师传”,“祖传”续转“师传”和“师传”续转“祖传”等几种。在调查期间,笔者发现由于年代久远,大多数道师对三辈以上的传承谱系都难以说清。同时,各坛口的行辈也不尽相同。比如,在佛派中,“普济雷坛”的行辈是“清净道德智慧圆明真如信海吉照普通”等20字,而冯广开坛口行辈则另是“清净道德……常守泰清一统传”等40字,郁山镇姚远军“真静坛”坛口的行辈则又是由“清净道德……现清”等字组成。可见,上述坛口的行辈开头相同,都是以“清净道德”开始,而后续内容由于多种原因发生了变异,不尽相同。

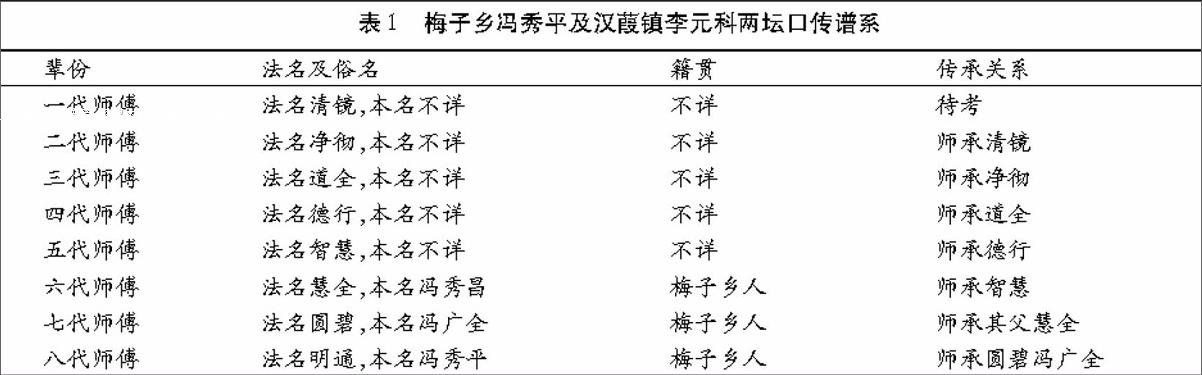

笔者现将梅子乡冯秀平及汉葭镇李元科两坛口传承谱系列举如下:

1.彭水梅子桠乡两河村冯秀平佛派“普济雷坛”坛口,行辈“清净道德智慧圆明真如信海吉照普通”等20字。(该坛法名不用姓只書名。)见表1。

2.彭水汉葭镇白杨坝村李元科佛派“普济雷坛”坛口,行辈与冯秀平坛口同。

第一代师傅:法名清元,俗名侯净元,籍贯不详。

第二代师傅:法名净能,俗名梁慧能,籍贯不详。

第三代师傅:法名道元,俗名李元科(1924-),汉族,小学文化,汉葭镇白杨坝村3组人,农民,师承梁慧能。

第四代师傅:法名德全,俗名李永全(1963-),汉族,初中文化,汉葭镇白杨坝村3组人,农民,师承父亲李元科。

第四代师傅:法名德华,俗名周吉军(1970-),汉族,初中文化,汉葭镇白杨坝村3组人,农民,师承师傅李永全。

第四代师傅:法名德灵,俗名侯春乾(1972-),苗族,初中文化,汉葭镇白杨坝村3组人,农民,师承师傅李永全。

代表性传人:冯秀平(1950-),苗族,小学文化,梅子桠乡“普济雷坛”第八代传人,法名明通,梅子乡两河村人,农民,师承圆碧冯广全。

姚远均(1964-),苗族,小学文化,保家镇“真静坛”第八代传人,法名姚现清,保家镇龙河村五组人,农民,师承田景文。

曾现炳(1939-),苗族,小学文化,平安乡“普济雷坛”第八代传人,法名曾玄澄,平安乡人,农民,师承曾智慧。

李元科(1924-),汉族,小学文化,法名道元,汉葭镇“普济雷坛”第三代传人,汉葭镇白杨坝村3组人,农民,师承梁慧能。

冯广开(1938-),苗族,小学文化,梅子桠乡“道夹佛”派“普济雷坛”第八代传人,法名冯泰玄,农民,师承左兴考。

根据对上述数据材料的研究与分析,可以总结为以下几个方面:

第一,从道师籍贯上来讲,大多为本地人。如梅子桠乡佛派“普济雷坛”坛口第六、七、八代师傅皆为梅子乡人;汉葭镇佛派“普济雷坛”坛口第三、四代师傅皆为汉葭镇人。彭水道场作为一种民俗信仰形式,有着鲜明的地域特色,承载着丰厚的民族文化与历史信息,单从民族情感角度来讲,就使得道师继承人大多为本民族或本地域的人。

第二,从传承方式上来看,可分为师徒传承和父子传承两种类型。如梅子桠乡“普济雷坛”坛口第二至六代和第八代师傅都是师徒传承,第七代为父子传承;汉葭镇“普济雷坛”坛口第三代是师徒传承,第四代既有父子传承,也有师徒传承。一般而言,民间信仰传承有着传内不传外,传男不传女的规矩。对于没有子嗣的道师,可收徒传承。而在现代社会,这种传承形式又有了进一步的变迁,如汉葭镇佛派“普济雷坛”坛口第四代师傅既有父子传承,也有师徒传承。

第三,从道师的文化程度来讲,有一定的文化,但普遍文化水平不高。首先,道师要通文识字才看得经文、唱得曲牌;其次,若文化水平较高,意味着职业选择区间加大,转行的概率也更高。

第四,从道师的民族特征上来看,大多为少数民族,兼有汉族。彭水作为一个典型的少数民族地区,以苗族、土家族居多,而从道场的仪式、经文、曲牌、摆设等方面来看,更符合西南地区少数民族的习俗与信仰。

彭水道场是一种本土的、活生生的民俗事象,作为一种民俗丧事科仪,它实现了从神坛到民间的转向与跨越,实用性、功效性是它长期得以存在、发展的主要根基,深度民俗化是它的主要特点。与人为宗教相比,彭水道场既没有系统化的教义、教规、教职人员,也没有正式的组织机构和宗教场所等,呈现出分散性、原始性、随意性等特征。这既是彭水道场的特点,也是它与佛教、道教等制度化宗教的区别所在。可以说,道场是彭水民族文化中最具代表性的人文景观之一,具有鲜明的民族特点和地域特色。

三、彭水道场的文化功能

彭水道场在历经时代变迁与传承后,逐步适应了人们的精神文化需求,在一定意义上起着承继历史文化的纽带作用。具体而言,其文化功能主要包括4个方面:

第一,心灵慰藉功能。道场作为一种丧事祭奠活动,其核心功能表现为超度亡者,抚慰亲属。每逢丧事,通常言语劝慰收效不大,而道场则不同,它通过一种生动、直观、神秘的仪式让亲属相信亡者只是去了更好的地方,活得更加安然、自在,从而使亲属真正能够安心、放心,客观上起到平静心灵、减轻悲恸的作用。

第二,历史功能。在道场仪式中,通过道师吟唱经文为亡魂开路,透露了一定的历史文化信息,也再现了历史上民族迁徙的过程,具有一定的学术价值。彭水道场是社会历史发展的产物,是当地各民族文化交融发展的结晶,也是彭水文化多樣性的体现。彭水道场这一民俗事象所蕴含的文化信息,在代际传承中,保持了相对的稳定性、延续性、变迁性和完整性。

第三,民族教育功能。在一定意义上说,彭水道场通过它所营造出的特有文化氛围,使人们在耳濡目染的过程中,对本民族的历史发展与文化传承有了进一步地了解。同时,对于忠孝、仁义、报恩等传统思想文化印象深刻、深受熏陶。通过道场这一特定媒介,人们更为具体、生动地感受过往历史,寻根问祖,进而激发与强化人们对于本民族的认同感。从而在客观上,起到了民族教育的作用。因而,作为一种传播思想的文化媒介,彭水道场对于当地民族文化心理的形成与发展影响深远。

第四,娱乐功能。彭水道场不仅是一种民俗祭奠礼仪,而且也作为一项重要的民俗娱乐活动在当地各民族群众中流传,具有较为浓厚的娱乐性质。彭水当地有“红白喜事”的说法。红喜事,自然是结婚,而对于年满60岁以上的老人故去,称之为白喜事。“红白喜事”的观念表达了彭水地区各民族敬天乐死的豁达生死观与豪迈性格。既然是喜事,自然少不了锣鼓声声、唢呐嘀嗒与鞭炮阵阵,同时孝子要唱孝歌与花文。就道场而言,道师们祈神拜佛的礼请仪式,也是敲唱舞蹈,鼓乐悦耳,梵韵悠扬,恰似在用一场场艺术表演,在“娱神”中为亡者求神超度,以这种独特的礼仪,完成主人报恩祭奠的意图[6]。因此,可以说彭水道场体现了娱人与娱神的双重性特点。

总而言之,彭水道场对于我们了解少数民族地区的文化发展及其民族心理、民情风俗、宗教信仰、价值观念、审美情趣等,具有重要的现实研究价值与意义。而对道场这一特殊的民族文化类型,由于多种原因外界对此知之甚少。通过道场仪式所展现出的文化信息,提供了大量有关宗教、艺术、民俗、民族等多种资料,对其进一步分析和研究,具有重要的研究前景与学术价值。

参考文献:

[1] 雷亨顺.彭水即将崛起的武陵山区经济高地[M].重庆:重庆大学出版社,2004:11.

[2] 王希辉,安仕钧.重庆彭水耍锣鼓的特征及艺术价值[J].重庆文理学院学报,2010(4)

[3] 彭水苗族土家族自治县民族宗教志编纂委员会.彭水苗族土家族自治县民族宗教志[M].重庆:重庆出版社,2003.

[4] 萧振士.中国佛教文化简明辞典[M].北京:世界图书出版社,2014.

[5] 朱智炎.彭水道场探析[J].怀化学院学报,2012(9).

[6] 梁 竹,郭 敏.概述土家族道场仪式音乐——以彭水县土家族道场与音乐的人类学调查为例[J].民族学刊,2010(2).

An Ethnological Study on Bodhimandas Culture

in Pengshui of Chongqing

HUANG Jun1,AN Shijun2

(1.Yangtze Normal University, Chongqing, 408100, China; 2.Chongqing Pengshui Ethnic Research Institute, Chongqing, 408100, China)

Abstract: Pengshui of Chongqing and its surrounding areas is the Miao, Tujia and Han nationalities living together in one area, which has formed a Bodhimandas culture belief with regional and ethnic features. Pengshui Bodhimandas shows the dispersion, the original and random nature, and has the spiritual comfort, historical information, national education, and entertainment four major functions, which has the important research value.

Key words: Pengshui Bodhimandas; inheritance; function; investigation