无锡公花园社会服务功能流变探析

2017-05-17吴一波

吴一波,章 琳,王 欣*

(1.浙江农林大学,浙江 临安 311300;2.湖州市城乡规划编制中心)

陈从周先生曾说过:“江南园林,明看苏州,清看扬州,民国看无锡”[1]。近年来,研究无锡私家宅院的资料逐渐增多,而对于无锡公花园却未曾有人研究。地处繁华闹市崇安区的“华夏第一园”,占地约3.3公顷,原称“锡金公园”,现更名为 “城中公园”。始建于1905年的公花园,初始由地方乡绅裘廷粱、俞仲还等在城中心原有的些许私家小花园基础捐资建造,建成后免费对公众开放。在其百年历史中,历经多次增建、修建、重建,是无锡市第一个公园,也是我国现存最早的近代公园。

无锡自古承载了诸多的梁溪文化历史。战国时期,楚考烈王徙封春申君黄歇于江东,建故都吴墟,又建行宫于白水荡畔(今城中公园内);东晋时期,王羲之无锡为官之时,在此地建宅,后改为崇安寺,而今城中公园前“右军涤砚池”据传是王羲之挥笔泼墨营造;明天顺年间,刑部右侍郎盛冰壑建“方塘书院”;至晚清,有人在玉皇殿后建一幽静小园。

1 建造概况与主要人物及事件

清光绪三十一年(1905),在精神追求和为民福利的思想驱使下,一群乡绅志士将洞虚宫道院与僧舍合并,捐资堆筑土岗,种植树木,建一小亭,额以“蓼莪”;他们又将岸桥弄明俞宪的独行园中移进“绣衣峰”湖石一块,并取名“锡金公花园”。宣统元年(1909)建“多寿楼”,后有瑞莲堂高氏建“涵碧桥”(图 1)、云荫堂孙氏建“枕漪桥”、夏伯周独建“兰簃”三间等,使得园内亭台楼阁巧布,假山塔影成趣。

中国封建社会存在特有的阶层,其主要构成有科举及第未仕或落第市子,当地交友文化的中小地主,亦或是退休回乡、长期赋闲居乡养病的中小官吏等之类有社会影响且有精神追求的人物。

图1 涵碧桥——《无锡旧影》

洞虚宫大部分建筑被毁后无力修复,玉皇殿后渐渐形成了大片荒地,有人就在那围篱植柳,形成一个小园。公花园造园初始由裘廷粱、俞仲还、吴稚晖、陈仲衡等这类乡绅捐资在小园基础上建造。小园东北两面筑土冈,拦以湖石,植树布草,并在土冈高处建蓼我亭,至此公园具备了最初形态。

虽然乡绅们始建了无锡公花园,但在公花园百年历史长河中,另有一批人有着不可磨灭的印记。

华海初,同治十二年(1873)举人,善花卉,学王武,兼擅画石。70寿辰之际,其与同庚华子随、吴俊夫集寿资600元加上亲朋友好友的捐助,在园背面购地建楼三间,题额 “多寿”,多寿楼建设共费洋2460元。每年暮春,文人雅士即在楼上举觞吟诗,仿兰亭之叙。

图2 白塔(1946年)——《无锡旧影》

秦毓鎏(1879-1937)字冕甫,号效鲁,笔名天徒、坐忘。出自锡山秦氏,为北宋词人秦观的后裔,是无锡近代重要的革命家和政治家,造佚园,后作《佚园记》。1911年11月6日,秦效鲁在公园多寿楼阳台举行誓师礼,宣布组成锡金军政分府。

侯葆三,族名侯鸿鉴,号梦狮、铁梅、病骥、沧一,清同治十一年(1872)生,无锡人。曾赴日留学,三次当选无锡县教育会会长,著有诗集有 《沧一堂诗文钞》、《骥鹤唱和集》、《藏经阁诗钞》等,出版的各种著述共有57种。

除了上述无锡文人、政界、教育界知名人士对公花园进行捐资不断扩张总面积之外,有另外一部分人将当时当景以文字记录了下来。

华艺三,字文川,号南野老人,实业家。早年于无锡北塘大街经营恒隆福干面行,为当时资金实力雄厚的企业之一。后任无锡县商会协办多年,兼任同善社、红十字会溥仁慈善会会长。因得地方绅士经济支持,故协调绅觞关系,常须借助于他。《公园之过去与将来》[2](实为公园纪要)一文,登载于1934年6月21日《新无锡》报,主要从成“成立概略”、“各项建筑”、“加收茶捐”、“管理经过”、“市款补助”、“编撰辑略”、“以后发展”,阐述了公园成立30年以来的基本情况,并对今后公园的发展提出了建议,从侧面反映了无锡公花园创建的大众性与创意性,体现了中国近代公园的基本特征。

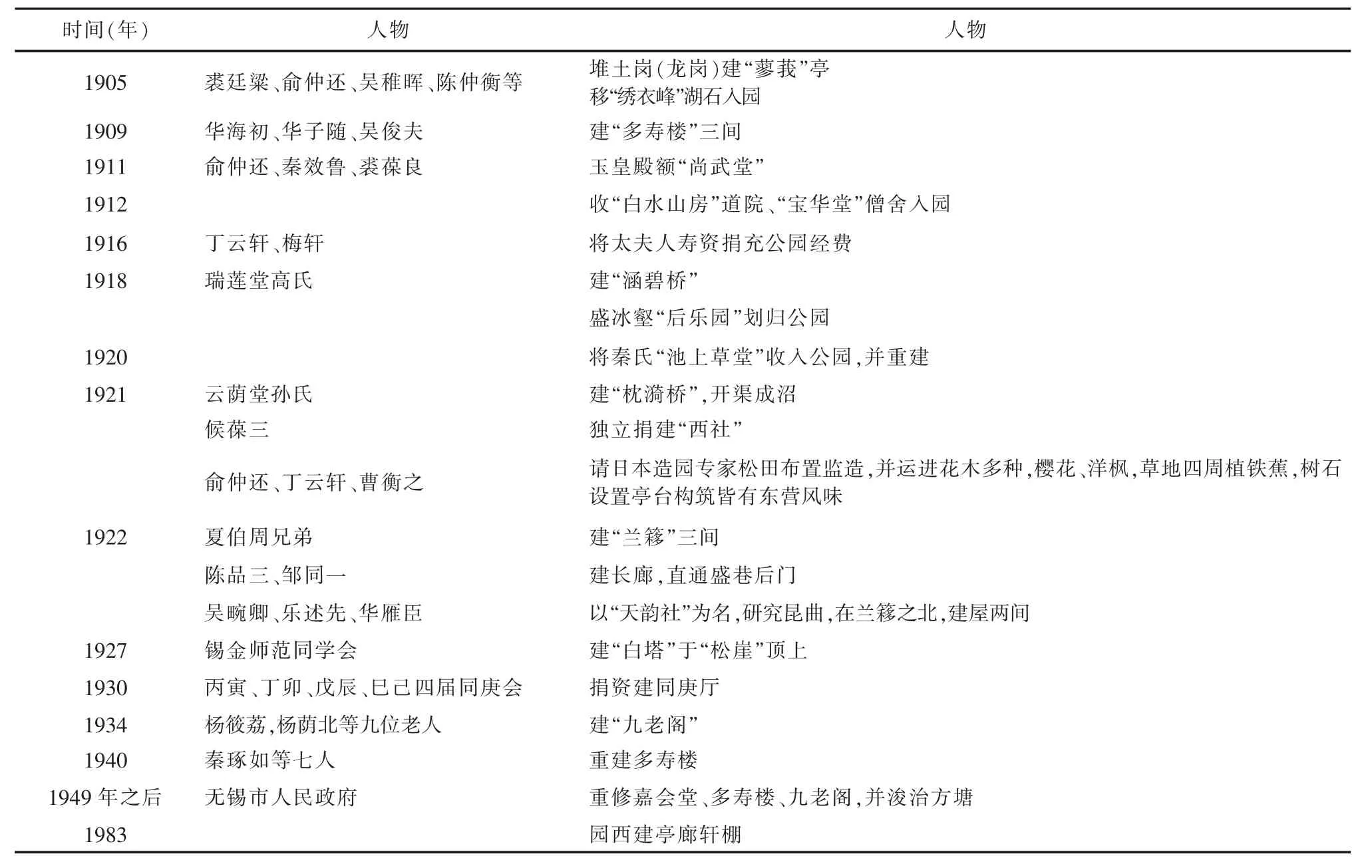

表1 公花园营造大事记Table 1 The building events of Gong Garden

2 景观及功能流变

图3 民国19年公花园平面图——《无锡公花园百年庆典专刊》

图4 2003年公花园平面图——《无锡公花园百年庆典专刊》

图5 2016年公花园平面图——作者自绘

解放前城中公园原有面积3.4hm2,解放后历年被周围侵蚀,减为2.8hm2[3]。对于此种情况,政府也采取了相应措施。1997年,市政府环境保护工程中城中公园东区改扩建规划立项设计。百年的历史使得如今的公花园具有了多样性和复杂性,整体大致可分东部传统文化、南部民俗文化、北部现代都市文化、中西部生态文化四个区域,下面根据这四部分的发展历史分别作其景观及功能流变分析。

2.1 传统文化区

以同庚厅为中心,以连廊将池上草堂、兰簃连接成一组建筑群。在厅南面围合形成一个小型广场,面朝白水荡。广场可供游人品茶、寒暄。厅北与三曲桥间形成了水面,水北岸坐一座水榭,以曲廊同西社相连,形成一个幽静的场所。厅东侧为公园入口,月洞门的构造充分展示了传统园林灵、雅相结合的特点。入口处建筑与兰簃之间巧妙的形成了一个不大的庭院空间,白水荡之水通过水上连廊引入院中,连廊并与同庚厅南部小广场相连接。广场上较好的保留原有古乔木枫香。

在现存的民国十九年(1930)整理城中公园计划总平面图(图3)中记录同庚厅作为公共礼堂,东侧建筑兰簃作休息室,兰簃后建筑作弹子间(打台球),为天韵社所在。兰簃东侧为民房区域。从这时开始公园开始卖茶,一壶十文,收入用于公园内建设,积聚若干之后,全园沙路改铺人字砖。“孙道始兼长市政筹备处时代,公园管理委员会以款项竭蹶,创议于茶座每壶加收铜元四玫,作为园内建筑经费,其后所得尤姓、丁姓、杨姓、秦姓,各地以及铺路修理诸费,全行取给予此”。华艺三《公园之过去与将来》“加收茶捐”一章中也如是说道。直至今日,无锡市民仍然喜爱在白水荡一侧倾望湖水,细抿茶香,舒爽身心。民国平面图中另有白水荡被称为“大荷池”,池中有荷轩以五折曲桥连接池西高岗,而现荷轩不复存在。

明天顺年间,盛冰壑建方塘书院(今后乐园,包括池上草堂、清风茶墅、西社)。同庚厅曲沼西岸原为盛冰壑教子读书处。民国时期清风茶墅作为围棋室、象棋室。建国后,池上草堂一直辟为棋室。后乐园如今用以接待贵宾,平日不对外开放。从现园区东门入园,由同庚厅北侧小空间再进去广场,欲扬先抑的设计手法,使得游人产生豁然开朗的感觉。

在2003年无锡市城中公园总平面图(图4)中同庚厅东北侧还设立了一个太极健身场,现不复存在(图5)。

2.2 民俗文化区

该区具有明显的中轴线。南起玉皇殿、福寿广场、秦起像至多寿楼。民国时期玉皇殿还是博物馆,广场上还是华表,多寿楼成为阅览室。可惜的是,作为曾经无锡早期道教宫观的玉皇殿现已成为咖啡馆,古建的魅力不复存在。广场现以金山石和青石铺砌而成,上立百姓戏台,是公园主要集会、活动、休憩场所。广场南端有一小型河道,水引自白水荡,将公园和南部商业区自然分隔。广场东有一土岗—龙岗。值得庆幸的是,岗上蓼我亭(图6)以及白塔(图2、图7)、古树都保留较好。

图6 龙岗蓼我亭——作者自摄

图7 白塔——作者自摄

高岗上尽是白梅,尚武堂(今玉皇殿)后紫荆,多寿楼旁碧梧,广场西有一片樱花,天绘亭四周,尽是应时花卉,尤多芍药,北有碧桃、盘槐、丁香千株;藤棚攀葡萄名种。天绘亭东,多种玉兰,其南有西府海棠四株,较为名贵;又南为大白藤、桂、丹枫、紫薇,都是成群布列。千孙树下杉槐耸立,公园一派森郁气象。

2.3 现代都市文化区

该区是园中特殊的组成部分。民国时期这部分区域大部分民房,与清风茶墅相接临有小商店、动物场。而现为商业用地。

2.4 生态文化区

该区主要包括归云坞、艺术广场、水景广场以及园中植被部分。归云坞位于公园西区南侧,原属崇安寺,后设鹤轩茶室。旁有土坡隆起,上建方亭。柱、顶都饰以老松枝干,别具古拙。埠北成坞,名“归云坞”,四周林木葱茏。1997年将鹤轩茶室改建成屋顶花园,西周仿制巨石叠成的假山石屋。屋东侧保留古榆树。中央为三折曲廊,屋顶周围设花坛,植慈竹、雪松、棕榈、枫、珊瑚、桂、梅、四季海棠,以与归云坞连成一气。孙伯亮《公园小史》中曾记载:“坞之下,旧有石砌小池。崇安寺为晋王羲之故宅,池乃洗墨之所。因吴稚晖等附和建筑师之意,竟被填塞。后来出现的王羲之洗砚池,已非旧池矣”。民国平面图中归云坞南侧玉皇殿西侧有两间暖房(养花玻璃房),暖房西侧有三排花田,花田西侧为美术馆、小商店。现归云坞西侧均属于商业用地。由于周边商业的蚕食,公园的总面积在百年历史中一直被侵蚀。

艺术广场为圆形广场,建百米花架廊,攀紫藤、葡萄。东有松树皮造型的书包电话亭,南有曲廊,设阅报廊。民国平面图中广场分四块区域,南北各为儿童运动场和篮球场,其余为草地。水景广场位于九老阁南,由大型石壁、飞瀑、水车、蘑菇亭构成水景广场一景,石壁高6.7米,宽21米,由90立方80块金山石块垒砌而成。人造瀑布从壁顶石隙直泻而下,石壁中刻有“有锡兵,天下争;无锡宁,天下清”十二个大字。右方镌明代海瑞所书的大“寿”字,书法雄浑奇特。此石壁构思出人民祈求太平、延年益寿的良好愿望。九老阁与水景广场之间,立有巨型湖石,形酷似麒麟,因名“麒麟峰”。湖石高210cm,金山石基座高88cm,源于安徽灵璧。

由中山路入口,旁有花坛,一块质朴金山石上,大书“公花园”三字,背书“城市山林”四字。一条甬道通九老阁。建园初,原有一只茅亭,地处西北僻处,杉林夹道,岁寒不凋,有“杉亭咏雪”之景。阁方形,二层重檐,琉璃顶,四面开窗,下设回廊靠座。民国平面图中公园西北处有后门,如今公园的西入口不再明显表现,与城市广场较好融合,成为开放式入口。

3 造园思想变迁

中国近代是一个特殊而又伟大的历史时期,这个时期的园林往往受到来自各个方面的影响与冲击。中国近代公园是中国园林史上非常重要但很短暂的阶段,它不同于当时帝国主义列强在中华大地营建的殖民地公园,也区别于传统私家、皇家、寺庙园林。这是一个园林的私有属性慢慢开放过渡成社会公众性的阶段。

经济层面,传统经济结构逐步瓦解,传统农业社会向近代工业化社会逐步转型。1911年辛亥革命爆发推翻了封建皇朝,民众享用到了过去只能私有的私家园林和皇家园林。“与民同乐”的思想逐渐漫延开来。无锡作为民族工商业发祥地,在此期间出现了大量的私家花园向社会公众开放的情况:如荣德生建梅园(1912年)、王心如建太湖别墅(1927年)、王禹卿建蠡园(1927年)等。这些现象促进了公花园私有向公有的转变。

文化传播方面,1900年前后无锡开始有第一批留洋学生开始走出国门,至1911年无锡出国留学人数达到122人。民族工商业家以及进步人士将西方进步的城市社会近代化的模式引进到了东方,导致了城市社会文化领域的变革。据记载,锡金公园曾特聘日本园艺家松田设计,从日本引进樱花、洋枫、铁蕉,樱花都植于公园西北一隅,成为樱花林。暮春华发,远望如银云出岫,奇艳莫匹。

从休闲生活来看,人民的闲暇时间较以前有所增加,娱乐方式开始丰富化,社交需求有所上升,社交场所的需求因此也在增加。公园专设品茶之地、围棋室、象棋室、台球室,以及清唱昆曲之地“天韵社”。

随着城市化、工商业化发展而出现的由私有转为公有的“公园”,亦是有识之士及商贾邑人追求时尚、捐资兴办的公益事业。百姓从深巷中走出,对公园充满新奇感。近代公园的思想基础是“天下为公”的资产阶级民主思想。其本质特点在于公众性、平民化。无锡公花园秉承这样的民主思想从清末、民国到建国后至今,历经三个朝代均始终坚持免费开放。

4 讨论与思考

公园是经济发展到一定程度的产物,是现代文明的标志,伴随着城市化的进程而发展起来的。1858年纽约中央公园诞生;1868年由外国人建造的上海黄浦公园问世;但真正由中国人自己建造的城市公园—锡金公花园,是我国城市公园的开始,是园林历史上浓墨重彩的一笔。

今天,当人们徜徉在公花园欣赏美好景致的同时,勿忘我们有权利更有义务保护好这座中国最早的近代公园。坚决保护公园不受侵犯、为严格保护历史文脉、优化城市山林景观、提高城市绿色生态功能而奋斗。公园的范围因周边商业扩展几经缩小,我们不经思考,保护公园、保护古建、古树名木势必是我们园林人为之奋斗的终身目标!如何协调发展与保护的统一,是我们必将深思的!

[1]陈从周.说园[M].上海:同济大学出版社,2007.

[2]沙无垢.梁溪屐痕——无锡近代风土游览著作辑录[M].北京:方志出版社,2006.

[3]李正.彰显故园展风采[J].无锡史志,2005,61:32-34.