西班牙语新闻语篇批评性话语分析初探

2017-05-02郁清漪

郁清漪

摘要:批评性话语分析通过分析语篇、意识形态和权力三者关系,从语言学角度研究社会问题。本文选取西班牙《国家报》对中西两国同质事件新闻报道为研究对象,从分类、转换和转述三个方面,揭示西语新闻语篇 “西方中心主义”的意识形态,证实该语篇批评方法对西语新闻语篇的适用性。

关键词:批评性话语分析 西语新闻 语言 意识形态

中图分类号:H34文献标识码:A文章编号:1009-5349(2017)04-0003-02

一、批评性话语分析概述

“批评性话语分析”这一术语于1989年在费尔克劳的著作《语言与权力》一书中正式提出。分析的目的是解释语篇中含而不露的意识形态意义,尤其是那些被人们习以为常的偏见、歧视和对事实的歪曲,并解释其存在的社会条件和在权力斗争中的作用。[1]费尔克劳认为,批评性方法不同于非批评性方法的地方在于,前者不仅仅描述话语实践,而且还表明话语是如何由权力和意识形态的关系塑造的,表明语篇对社会认同、社会关系和知识信仰体系的建设性作用。[2]p13批评性话语分析以非文学语篇为研究对象,包括新闻、演讲、广告等。新闻语篇作为一种社会实践,能够从各个角度反映社会现实,并且使语言背后潜藏的意识形态和权力关系以及话语权的代表方利益自然化。[3]因此,新闻语篇是批评性话语分析主要的研究对象。

二、实例分析

《国家报》是西班牙第一大报刊,曾报道2011年7月中国浙江特大动车相撞事件①和2013年7月西班牙圣地亚哥德孔波斯特拉火车出轨事件②。两者都属于灾难性新闻语篇,相隔时间两年。通过比较分析发现,西语新闻语篇表现出强烈的“西方中心主义”意识形态,即强调以资本主义自由、民主、人权为核心的西方文明是人类最优秀的文明[4],偏爱同类,排斥异类。

(一)分类

语篇的分类系统指语篇对人物和事件的命名和描述主要通过词汇的选择来实现。但是,语言并非一种客观的分类工具,会受到使用者认知水平和思想情感的影响,从而使得人们用它给事物加贴的标签不能客观反映事物本身固有的特性,即对事物和经验的不同看法会导致不同的分类原则。[5]p64-65

在西班牙语中,名词、动词、形容词和副词是传递权力和意识形态最重要的四大词类,能够暗示积极、中性或消极的意义,而冠词、前置词、代词和连词一般而言较多承载语法功能。这是因为,西班牙语中四大词类的意义常常包含两个维度,描述意义和价值意义。本文将两篇语料分别分为新闻标题、事故原因、社会反应和官方回应四个部分,按词汇的价值意义对各部分词汇进行分类和计数。其中,第一篇语料如下表所示:

1积极词1中性词1消极词新闻标题101210事故原因101210社会反应101019官方回应101111批评语言学家将“在某一场合可供选择的一组词,其中每一个都表明一种不同的意识形态立场”称为“争议性纵聚合关系语言项”[5]p66。新闻媒体常常通过对上述语言项的选择来表达语篇背后潜藏的意识形态,从而产生歧义,创造分歧。本例中,在描述社会反应时,使用大量消极词汇,动词如“指责”“没有帮助”“隐瞒”“批评”“不信任”等;名词如“愤怒”“气愤”“腐败”等;副词如“严厉地”。消极词汇充斥语篇,数量远超积极词汇,甚至可以说,积极词汇的数量几乎为零。在本可以选择积极词汇或中性词汇时选择了消极词汇,使语篇笼罩在消极主义之中,带有明显的主观倾向,从而模糊了事件焦点。

人们通常认为西方社会享有充分言论自由,新闻报道客观公正。然后,事实并非如此,西班牙主流媒体常有意识地报道在西华人以及中国的负面信息,从而向西班牙社会读者传递有关中国社会文化的负面形象。上表清晰体现了《国家报》在报道时所选择的词汇结构上的分类和对立,而这种选词上的对立必然会影响或塑造西语世界读者对中国动车事件的看法并可能左右他们对整个中国的立场和观点。

(二)转换

“转换”在批评性话语分析中,指通过语法结构的转换实现语言背后潜藏的意识形态和权力的转换。名物化和被动化是语篇分析的常用工具。名物化即说话者用动名词代替了动词结构;被动化是指将主动结构转换成被动结构。这两种语言工具都有效得模糊甚至隐藏了施物主语和因果关系。

在西班牙语中,大量使用动名词能有效削弱整个语篇的动作感,将具体变为抽象,因为情态成分、时间概念、过程的参加者和因果关系都在名物化的过程中消失,呈现出一种无人称效果;西班牙语中的被动句分为被动语态和自复被动两种。其中,被动语态的结构是:系动词ser+过去分词。这一结构与用法对应了英语中的被动句。当说话人的关注点在受事而不是施事时,便需要使用被动语态。西方国家媒体常常在灾难性新闻语篇中大量使用这两种语言工具,旨在降低事件引起的社会不良反应,为权力机关作掩护。

本例中,情况恰恰相反。《国家报》在对2011年7月中国浙江特大动车相撞事件报道语篇中大量使用动词结构和主动结构。如下所示:

官方版本在修辞意义上,大量使用动词性表达增强了事件的动作感,使读者身临其境感受到事故的惨烈和中國民众的愤怒之情;大量使用主动结构通过主语谓语位置结构明确了动作的发出者,显示了中国民众对政府的态度及政府对事件的反映,营造出民众不信任政府、政府处理不力的气氛,使整个语篇导向对中国政府负面报道。动词性表达和主动结构在语篇中的使用看似公正,实际上被用于暗示并强调报道者试图传递的信息,并借此有意无意地影响了读者对所报道事件的看法。分析得出,该新闻报道并未呈现给读者一个真实、客观的世界,却提供了一个被加工和被重新阐释的世界,从而引导读者认为中国政府是事故责任人。然而,在西班牙火车出轨报道中,面对同质事件,报道者则通过转述将事故责任引导为个人和其所在的公司。

(三)转述

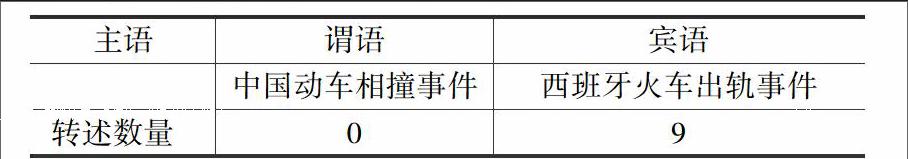

考察语篇的情态系统,可以了解说话者对话语命题真实性所承担的责任程度或了解说话者与听话者之间的社会距离和权力关系等。[5]p66转述是英语中表达情态意义行之有效的语言工具,这在西班牙语中同样适用。本文从引语数量、转述形式和消息来源三方面对两篇语料进行了比较分析。两篇语料转述数量对比如下:

主语1谓语1宾语1中国动车相撞事件1西班牙火车出轨事件转述数量1019研究发现,西班牙火车出轨事件新闻语篇中,报道者大量使用转述这一语言工具。全文共有574个单词是转述,在全文所占比例高达67%。可以看到,全文共有9处转述,14个转述动词:“提醒”“写道”“提出”“指出”“承认”“告知”“一致认为”“指出”“认为”“坚持”“说” “解释”“补充”“判决”。

语篇同时采纳了直接引语和间接引语两种转述形式。如在描述事故原因时,通过直接引语大量引用法官判词:“火车出轨的根本原因……是司机何塞弗朗西斯科加尔松超速驾驶的不当行为……也存在本应保证火车在该条路线安全行驶的工作人员的工作疏忽……”;在描述高铁公司负责人回应时, 使用间接引语:“经济发展部负责人与Adif 和 Renfe高铁公司相关负责人……表示他们正在研究该地区标识设置是否合适”;在描述政府反应时,同时运用间接引语和直接引语转述西班牙经济发展部部长的话语:“帕斯特表示会检查对存在最高时速设置的路段,如A Grandeira路段的限速问题”。

从语用角度看,直接引语和间接引语具有相同的交际功能,即表明某些话语或思想是出自他人。[5]p144语篇中对转述的使用和转述形式的选择体现了报道者想要传达西班牙法院调查取证清晰、审判公正,西班牙政府积极回应、认真负责等正面信息的意图。另外,仔细考察转述消息来源时,我们发现全都出自权威人士之口,完全没有来自司机或者民众的话语转述,也没有第一篇语料中对社会回应的大量描写。报道看似就事论事,一味指责某些个别人员和公司,似乎政府毫无过失,实则是为政府开脱责任。

三、结语

以《國家报》对中西两国高铁事故报道为语料,通过分类、名物化和被动化以及转述三方面的比较分析,可以看出新闻记者巧妙运用语言工具间接反映其所代表的权力集团立场,体现了西语新闻语篇的“西方中心主义”意识形态。其次,也证实了批评性话语分析理论运用于西班牙语新闻语篇是一种行之有效的批评方法,能揭示看似客观的西语新闻语篇中潜藏的意识形态和权力意义。因此运用批评性话语分析,能对西语新闻作出有意义的批评性分析,帮助读者更透彻地理解语篇。

注释:

①新闻语料来源是 http://internacional.elpais.com/internacional/2011/07/28/actualidad/1311804008_850215.html.

②新闻语料来源是http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/20/galicia/1376998586_010752.html.

参考文献:

[1]辛斌.“批评性语篇分析方法论”[J].外国语,2002(6):34-41.

[2]Fairclough, N.Discourse and Social Change [M].London:Polity Press, 1992.

[3]张英英,任培红.“基于语料库的英语报纸新闻的批评性话语分析”[J].湖北广播电视大学学报,2012(32):109-110.

[4]庞卓恒.“西方中心主义的历史演进和现实指向”[J].理论导报,2015(9):35-36.

[5]辛斌.批评语言学:理论与应用[M].上海:外语教育出版社,2005.

[6]辛斌.“英语语篇的批评性分析刍议”[J].外国语文,1997(4):43-49.

责任编辑:于蕾