义工对公众开展急救培训的效果观察

2017-04-20陈海婷文若兰谢丽君

陈海婷,文若兰,谢丽君,李 琼

义工对公众开展急救培训的效果观察

陈海婷,文若兰,谢丽君,李 琼

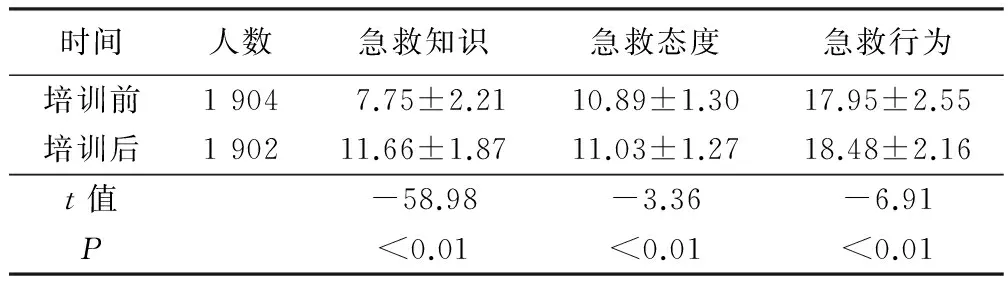

[目的]探索医护人员及医学生组成的义工组织对公众实施急救培训的效果,为提高公众急救水平提供新的途径。[方法]由广东医科大学学生及广东医科大学附属医院医护人员组成义工团深入单位、学校及社区对公众进行急救知识与技能培训。采用自行编制的公众急救知识与技能调查问卷、实践操作及效果评价等方法,评价义工对公众急救培训的效果。[结果]培训前后公众急救知识、态度、行为评分比较差异有统计学意义(P<0.01);94.9%的公众通过心肺复苏技能考核,92.9%的公众通过创伤救护技能考核;公众对开展急救培训的评价较高。[结论]由义工对公众开展急救培训能提高公众对院前急救知识的认识,提升公众的急救技能。

义工;公众;急救培训;急救知识;态度;行为;心肺复苏;创伤救护

随着社会生活节奏的加快,现代化程度的提高及交通运输的多样化,城乡居民各种意外伤害及急、危、重症发生率明显增加[1]。第一目击者掌握急救技术能起到挽救生命、减少伤残的关键作用。国家卫计委发布的《中国公民健康素养——基本知识与技能(2015年版)》提出居民应掌握常见的急救技能[2],但相关资料显示我国公众急救知识普及率不超过1%[3]。我国的急救培训任务多由红十字会和急救中心承担[4],但由于师资、资金、物力等因素的影响,并不能很好地在公众中开展急救培训。急救培训工作在中小城市开展面临的困难愈加明显[5]。义工是指不以物质报酬为目的,利用自己的时间、技能等资源,自愿为社会和他人提供服务和帮助的人[6]。为了提高公众急救知识的掌握率及初级救护的成功率,通过以医院医护人员及医学生组成的义工为载体,对公众进行急救知识培训,取得良好的效果。现报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 2015年10月—2016年6月,以学校或单位组织,在自愿报名的基础上,对湛江市部分公众进行免费的急救知识与技能培训。其中包括湛江市机关、企事业单位、学校及社区居民共2 034人,男727人,女1 307人;年龄11岁~76岁(37.12岁±8.15岁); 职业:医务工作者160人,教师377人,学生111人,公司职员444人,农民44人,工人130人,个体从业人员320人,其他职业448人;受教育程度:小学及以下14人,初中225人,高中或中专395人,专科567人,本科及以上833人;婚姻状况:未婚192人,已婚1 802人,离异35人,丧偶5人;未接受过急救知识与技能培训的1 297人(63.8%),接受过急救知识与技能培训的737人(36.2%)。

1.2 培训方法 培训教师:由广东医科大学学生及广东医科大学附属医院医护人员组成的义工团担任,义工经过规范化培训并通过考核后对公众进行急救培训。培训内容:按照中国红十字会救护员培训大纲进行,主要包括徒手心肺复苏术、突发意外事故(骨折、出血、溺水、触电、烫伤等)的应急处理。培训方法:理论知识培训采用边讲解边示范,穿插播放视频、分析生动有趣的案例等;操作技能培训采用分组练习的方式,一半公众先练习心肺复苏术;一半公众先练习创伤救护知识,1 h后交换练习。每次培训中约10名公众为一组,每组由2名义工负责。培训时间:每次培训时间为3 h,理论讲授1 h,操作练习2 h。培训地点:由接受培训的学校、单位或社区提供会议室。培训设备:电脑、投影仪、音响、心肺复苏模拟人模型、绷带、纱布、毛巾、三角巾、夹板等。

1.3 评价方法 ①公众急救知识与技能调查问卷:在培训前后对公众进行急救知识与技能调查。调查问卷是在参考文献[7-8]基础上自行设计。内容包括一般情况、急救知识与技能掌握情况、急救培训态度与行为3个部分,共30个条目。第一部分为基本信息,包括性别、年龄、职业、文化程度、婚姻状况、有无接受过急救与技能培训等。第二部分为急救知识的掌握情况,由15道单项选择题组成,答对1题计1分,答错计0分,总分15分。第三部分为实施急救的态度及行为共9个条目。急救态度部分4个条目,采用Likert 4级计分法(完全不同意1分,完全同意4分;负向题目反向赋分),满分16分。急救行为部分5个条目,采用Likert 4级计分法(非常不愿意1分,非常愿意4分;负向题目反向赋分),满分20分。此问卷的Cronbach’s α系数为0.854。培训前向公众发放问卷2 034份,回收1 904份,有效回收率为93.6%;培训后向公众发放问卷2 034份,回收1 902份,有效回收率为93.5%。②公众操作技能考核:每次培训后随机抽取现场10%的公众进行心肺复苏及创伤救护的技能考核,评估公众操作技能掌握情况。由义工严格按照考核标准进行考核,60分以上视为及格。③公众急救培训效果评价:培训后向公众发放急救培训效果调查问卷,共8个条目,采用Likert 4级计分法(完全不同意1分,完全同意4分),共32分,得分越高,说明培训效果越好。内容包括对培训的总体评价、培训内容、培训难度、培训方式、时间安排、培训教师、培训后收获、再次开展培训等。

1.4 统计学方法 采用EpiData3.1软件双人录入数据,SPSS19.0软件进行统计分析,统计分析方法主要有描述性分析、独立样本t检验、χ2检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 公众培训前后急救知识、态度、行为评分比较(见表1)

2.2 培训后公众操作技能考核结果 随机抽取考核的196名公众中,186人通过了心肺复苏考核,得分为(71.82±7.70)分,最低分为52分,最高分为93分,及格率为94.9%。182人通过了创伤救护考核,得分为(68.49±7.60)分,最低分为50分,最高分为89分,及格率为92.9%。

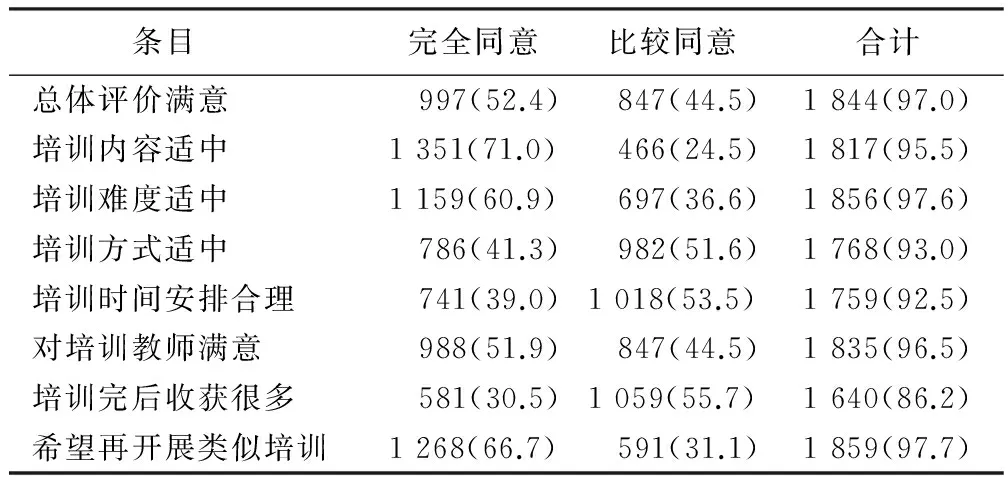

2.3 公众对开展急救培训的评价 公众对急救培训的评价得分12分~32分(27.65±3.67)分。各条目中完全同意、比较同意统计结果见表2。

表2 公众对急救培训的评价情况(n=1 902)人(%)

3 讨论

3.1 建立以医护人员及医学生组成的义工团的必要性 湛江市地处中国的最南端,每年经受台风、暴雨等自然灾害频繁,加上城市交通基础设施不完善,市民交通意识薄弱和违规行为常见等各方面原因[9],意外事故频频发生,市民的人身安全受到了极大的威胁。医护人员具有急救医学理论基础和急救技能,经过系统、专业的急救技能培训后能规范地向公众开展急救培训。医学生作为国家未来医疗服务的希望[10],在校已系统学习过重症医学及急救技术,经过培训后能有效地开展急救培训。吴丽萍等[10]以医学生为主体的三级培训模式取得了良好的效果。因此,建立以医护人员及医学生组成的义工团,急救专业人士为导师将义工培养成专业的急救服务人员,深入学校、单位、社区等地对公众进行急救知识和技能的培训,这种专业性与公益性结合的培训模式定能提高公众的急救水平。

3.2 义工开展的急救培训提高了公众的急救水平 本研究结果显示,培训前公众的急救知识缺乏,大部分公众未接受过急救知识培训,与李丽廉等[11]的研究一致。而美国亚利桑那州社区居民的急救知识知晓率达71.5%,79.3%的居民参加过急救知识培训[12]。提示通过急救培训来提高公众的急救知识已迫在眉睫,选择一种适合当地实际情况的培训方式显得愈发重要。有研究显示:由医院专业急救人员通过理论授课及分组操作练习的方式实施急救培训,并且联系日常生活事件讲授,能充分提高受训者的急救水平[13]。义工们对公众开展的急救知识和技能培训取得了良好的效果。培训后公众的急救知识、态度及行为得分较培训前显著提高(P<0.01),对参加培训的公众随机抽取进行技能考核,94.9%通过了心肺复苏考核,92.9%通过了创伤救护考核。说明培训后的公众在急救知识与技能方面得到了较大程度的提高。由义工开展的急救培训效果与专业急救人员开展的培训效果无异[14]。由医护人员及医学生组成的义工团对公众开展的急救培训能提高公众对院前急救知识的认识,提升公众的急救技能。义工团开展的急救培训,其公益性能吸引更多公众参与急救培训,受过培训的公众可以向周围的同事、同学及家人进行相关知识宣教,使其获得更大的社会效益。

3.3 公众对义工开展急救培训的评价 本研究结果显示:公众对义工团开展的急救培训较为满意,总体满意率达97.0%,96.5%的公众对培训教师满意,说明义工进行的急救培训效果好,培训模式能被公众所接受。公众希望能经常进行急救培训,说明公众学习急救知识与技能的热情较高,提示今后应该多组织类似的培训,下一步可培训更多的义工对公众进行急救培训,扩大培训范围,全面提高公众的急救水平。

4 小结

以医护人员及医学生组成的义工团作为培训的主体,充分利用了医院及医学院先进的设备及专业人员的优势,能给公众提供专业的指导,有效地解决了公众急救培训中师资不足的问题,并且他们有着乐于助人、勇于奉献的美德,其公益性能吸引更多人参与到急救培训中来。经过培训的人群也能成为传播急救知识的新生力量,对家人、同事等宣传急救知识与技能,最终真正实现“人人学急救,急救为人人”。但是,还应注意每隔一段时间对公众进行一次培训,才能使其学过的急救知识得以保持,在急救现场充分发挥“第一目击者”的作用。

[1] Huikuri HV,Castellanos A,Myerburg RJ.Sudden death due to cardiac arrhythmias[J].N Engl J Med,2001,345(20):1473-1482.

[2] 国家卫生计生委办公厅.关于印发《中国公民健康素养——基本知识与技能(2015年版)》的通知[EB/OL].[2016-01-06].http://www.nhfpc.gov.cn/xcs/gongwen/list.shtml.

[3] 吴丽萍,陈晓勤,吴凡,等.公众现场急救普及推广新模式的构建与实践[J].急诊医学,2011,7B(14):2333-2334.

[4] 李元宏.关于对公众医疗急救培训的思考[J].医学创新研究,2006,3(10):75.

[5] 彭迎春,关丽征,刘兰秋,等.公众急救知识培训的探讨[J].中国全科医学,2008,11(18):1670-1672.

[6] 蒋新红.我国志愿者激励机制存在的问题及对策思考[J].前沿,2011,14:121-123.

[7] 胡苏珍.社区居民自救互救体系的建立与实施[D].上海:复旦大学护理学院,2012:1-88.

[8] 梅媛.长沙市居民心肺复苏知信行现状及培训效果研究[D].长沙:中南大学,2013:1-88.

[9] 汪康宁,陈秋余,廖秋玲,等.2014年湛江市民交通安全意识与行为调查[J].预防医学论坛,2014,20(10):725-728.

[10] 吴丽萍,吴凡,陈晓勤,等.论以医学生为主体的“三级培训”急救普及推广模式[J].中国高等医学教育,2012(6):54-55.

[11] 李丽廉,黄慧萍,王雪梅,等.深圳市社区居民急救知识与技能的健康教育效果评价[J].中国社会医学杂志,2015,3(32):216-218.

[12] Sipsma K,Stubbs BA,Plorde M.Training rates and willingness to perform CPR in King County, Washington:a community survey[J].Resuscitation,2011,82(3):564-567.

[13] 殷晓菁,丛燕,赵沄,等.上海市中学生心肺复苏技能培训的效果观察[J].护理研究,2012,26(3C):859-860.

[14] 费素定,王小丽,陈井芳.农村居民常用救护技能培训研究[J].护理研究,2014,28(9A):3173-3174.

(本文编辑张建华)

Effect observation on first aid training of volunteer to the public

Chen Haiting,Wen Ruolan,Xie Lijun,etal

(Affiliated Hospital of Guangdong Medical University,Guangdong 524001 China)

2013年度广东省产业技术研究与开发资金项目,编号:2013B031800017。

陈海婷,护师,硕士研究生在读,单位:524001,广东医科大学附属医院;文若兰(通讯作者)、谢丽君、李琼单位:524001,广东医科大学附属医院。

G642.4

B

10.3969/j.issn.1009-6493.2017.12.029

1009-6493(2017)12-1499-03

2016-09-11;

2017-01-12)

引用信息 陈海婷,文若兰,谢丽君,等.义工对公众开展急救培训的效果观察[J].护理研究,2017,31(12):1499-1501.