英汉情态向将来时演变研究

2017-04-08汤敬安

汤敬安

(吉首大学 外国语学院,湖南 张家界 427000)

英汉情态向将来时演变研究

汤敬安

(吉首大学 外国语学院,湖南 张家界 427000)

已有研究表明,动力情态将来时,道义情态将来时是情态向将来时演变的两条公认路径,而对认识情态和将来时的演变关系则语焉不详。本文通过考察情态和将来时之间的关系,发现根情态和认识情态向将来时扩展的机制分别是转喻和动态识解;演变的动因为主观化和语言经济原则。

情态动词;将来时;扩展机制和动因

一、引言

语言学家对情态的分类各不相同,但是大都接受情态的三分法:动力情态、道义情态、认识情态。动力情态表达对一个事件成真的可能性与必要性的观点和态度,与说话人的能力和意愿有关;道义情态表达说话人对事件成真的可能性与必然性的观点和态度,与允许和道义有关;认识情态表达说话人对命题为真的可能性与必然性的态度或看法,与说话人的推理、判断和信心度有关。语法化研究表明,情态是一个不断发展演变的语言学范畴,从非认识情态向认识情态发展是其普遍规律,可以表达为:实义动词→动力情态→道义情态→认识情态。从目前的语言事实来看,情态还在继续虚化为另外一些语言学范畴,如将来时、让步、条件等。英语的“will、shall”,汉语的“将、要”都已经由情态动词语法化为将来时标记了。中外语言学家对情态向将来时的跨范畴演变进行了诸多研究,分析了世界上76种语言后得出结论:情态向将来时的演变,主要经由“动力情态→将来时”与“道义情态→将来时”这两条路径,“意图”与“预测”是它们向将来时演变的必须经历的语义要素[1]。从历时的角度分析情态演变的类型学特征,所做的情态语义图清晰地表明情态向将来时演变的路线:参与者内在型情态→将来时,道义情态→将来时,参与者内在型情态即相当于动力情态,同时也指出认识情态有向条件、让步、补足语意义演变的趋势[2]。《语法化的世界词库》列出了世界语言中将来时的语源成分,包括道义情态、移动动词、意志动词在内的12种成分易于向将来时发展[3],但认识情态没有包括在这些语源成分内。该词库还列出了认识情态的语源成分为将来时,即将来时有向认识情态演变的相反路径。在我国汉语界,对“当”“将”二词从行为动词经由情态动词向时间范畴演化的历时过程,研究者从语义句法层面进行分析,证实了“动力情态→将来时”和“道义情态→将来时”的演化路径,并注意到了“认识情态→将来时”的演化现象[4], 但没有对这种演变过程进行详细论证。英汉将来时的主要词汇来源以及它们成为将来时标记的理据得到证实,包括情态动词在内,它们能发展出将来时意义,是因为它们具有共同的特点:具有空间距离变化,有自然的起始点和明确的目的性[5]。

综上所述,人们对于道义情态、动力情态向将来时的演变路径,及其语义层面的演变过程做了较多探索,然而,对于认识情态和将来时的关系却是众说纷纭。本文里将来时是指时间概念,而非时态概念,文章在探究认识情态和将来时的关系的基础上,旨在确定情态向将来时演变的总路线图,并对其演变的认知机制进行研究。

二、情态向将来时的演变及其机制

情态动词是情态范畴的典型成员,情态和将来时虽分属两个不同的范畴,但二者之间存在千丝万缕的联系,情态的历时研究证明,情态的发展遵循“实义动词→动力情态→道义情态→认识情态”的内部演变路径和“动力情态→将来时”“道义情态→将来时”的跨范畴演变路径;从共时来看,情态动词是包含动力情态、道义情态、认识情态、将来时、让步等义项的多义词。综观已有研究,情态和将来时的关系可以归纳为相斥、相容的关系。相斥关系指情态和将来时界限分明、各不相同。持相斥观点者认为,情态动词一直就是表达情态的助动词,不表示将来时,因为根本不存在将来时范畴,对“will、shall”的情态和将来时意义关系进行辨析,认为它们一直就是情态助动词,并对其将来时标记的地位进行质疑[6]。而持相容观点者认为,将来时与情态难以截然分开,相容关系细分成两种情况:情态衍生将来时、将来时衍生情态。情态衍生将来时指情态动词是发展演变的多义词,将来时是其后情态意义之一,包括将来时在内的后情态意义是情态动词去情态化的结果,动力情态、道义情态向将来时发展是语言的普遍现象[2];英语“will”和汉语“要”的将来时语义是它们情态语义语法化的结果[7];“will、shall”的后情态用法中有表达将来时的功能,研究者从语义层面对它们的演变进行了分析[1]。也有人认为将来时衍生出认识情态功能[3][5],即将来时向认识情态扩展。我们赞成相容观,但是这些研究对情态和将来时的关系探讨非常笼统,而且混淆了将来时间和将来时态等概念,下面我们尝试利用认知语言学理论探究情态和将来时之间的关系及其扩展机制。

(一)根情态向将来时演变

根据情态的三分法,动力情态指主语内在的能力和意愿,道义情态是说话人允许受话人做某事或认为受话人有义务去做某事,二者统称为根情态,也叫做事件情态,其核心概念即潜在性和主观性[8],潜在性体现为将来行为的可能性,如动力情态中有能力做某事和愿意做某事意味着极有可能在将来去做,道义情态的说话人允许受话人做某事和说话人认为受话人有义务做某事,意味着受话人在将来有可能去做事,行为具有将来发生的潜在性。

例1 a. You may go. → It’s permitted that you are going to leave. b. You must go. → It’s obligated that you are going to leave.

以上情态动词句中,说话人对受话人进行指令,促使他/她在未来实施动作,情态事件具有异质性(heterogeneity),即说话人在说话时刻对受话人实施指令行为,事件的实施具有时间顺应性,发生理所当然,将来时体现了根情态的后时性(posteriority)特征,说话人要求发生的动作不可能在说话时刻之前发生,后时性不可取消。

例2 You may leave. →You are going to leave. → You leave.

在汉语语料库(CCL)中也发现了这样的句子:

例3 a. 我知道自己能够控制比赛。 b. 将来上大学的比例可以提高一些。

情态事件(A)和将来时事件(B)的关系见图1:

图1 情态事件和将来时事件的关系

传统语义学认为词汇通过词义扩大、缩小、义素脱落等手段发生演变,而语言演变的过程受语言内部因素和外部因素的影响[9]。现在我们试图用认知语言学理论来解释二者之间的演变机制。隐喻和转喻是意义延伸的认知动因,隐喻是用一个相似的概念来表达另一个概念,动因是相似性和类推;转喻是用一个相关的概念来指称另一个概念,动因是联想和重新分析[10]。在情态内部,道义情态向认识情态演变是基于“力—障碍”图式的隐喻投射,使这两个差别较大的意义获得可联系的认知理据。道义情态、动力情态向将来时的演变是跨范畴的演变,其生成机制并非隐喻。根情态旨在实施一个间接指令事件,这一事件会致使另一事件相应发生,二者相邻。情态和将来时构成现实和潜在的关系(potential & actual)。根据两个概念接触度(strengthen of contact)的不同,可将相邻性看成一个原型范畴,空间的“部分—整体”关系看成是原型,比邻关系(adjacency)则是边缘成员[11]。从前面分析来看,情态事件和将来事件可以视为情态事件的两端,情态事件为因,将来事件为果,因果关系可以被视为非原型的比邻关系。在认知过程中因果处在不同认知域,具有相邻性,易于用“果”代替“因”,借助转喻机制使意义得以扩展,通过转喻,二者得以联系,并发展出新的意义。因此,根情态向将来时的演化机制为转喻,在这一点上,情态跨范畴的演变和情态范畴内的演变机制是不一样的,前者为转喻,后者为隐喻。

(二)认识情态向将来时演变

与根情态的动态性相比,认识情态具有静态性,指说话人对客观命题的判断和推测,具有内在性、主观性和静态性的特征,是发生在人脑内部的认知活动,看不见、摸不着,具有同质性(homogeneity)。认识情态可以对过去、现在、将来的命题进行推理和判断,过去、现在的命题已成事实,未来的情况还未发生,捉摸不定、难以预料,这在句法上有所体现。

例4 a. She may have cried. b. She must be joking. c. He may find the magazine interesting.

上面三句分别表示对过去、现在、将来情况的认识判断。认识情态对过去、现在情况的推测是有标记的,分别由完成体和进行体标示,如例4a、4b;而对将来的推测是无标记的,如例4c,这说明情态动词对将来情况的认知推测使用频率更高。

例5 a. He must be at home then. → He is going to be at home then. b. He may come tomorrow. → I predict now he is going to come tomorrow.

以上句子是说话时刻对未来命题或行为的推测,左边的认知情态句容易衍推出右边的将来时句。在汉语语料库(CCL)中也可搜索到认识情态句:

例6 昨天还是蹲在地铁口唱歌的无名歌手,明天可能成为一名著名歌星。

认识情态是说话者凭借其知识对命题进行的判断、预测,将来时也是表示说话者对客观事实的推理、预测,二者的概念内容是相通的,即对将来情况的预测是建立在对该事件的认识和分析基础之上的,它们可以相互蕴含或称双向蕴含(bi-entailment)[12],如此,将来时概念表示认识情态也就不奇怪了。在语言使用中,事件的本质特征引起人们的注意,并且提高了其突显度,认知者的注意力就聚焦在这突显的部分上,认知者的识解操作使情态和将来时可以分别突显,生成认识情态句或者将来时句。英语的“will、shall”是将来时标记词,仍然可以表达对事件发生的可能性的估价:

例7 a. He will be here in half an hour. b. Perhaps I shall pay a visit to England this winter.

说话人以现在时间的角度对将来情况进行预测时,离不开对该事件或状态的评估,即离不开说话人的认识活动。认知者的注意力聚焦于对事件的判断、分析,该部分则突显,相应地生成认识情态句;认知者的注意力聚焦于将来事件,该部分突显则产生将来时。汉语的将来时标记词“将、要”也具有表达认识、推理的功能,如:

例8 a. 这学期要结束了。 b.(快七点了。)他要回来了。

根情态和认识情态都能扩展出将来时意义,但是这并不意味着它们都能成为将来时标记词,“may、must、can”等情态动词虽然能表达将来时间却未能成为将来时标记词,而只有“will、shall、将、会”成为将来时标记词,其原因还有待进一步研究。

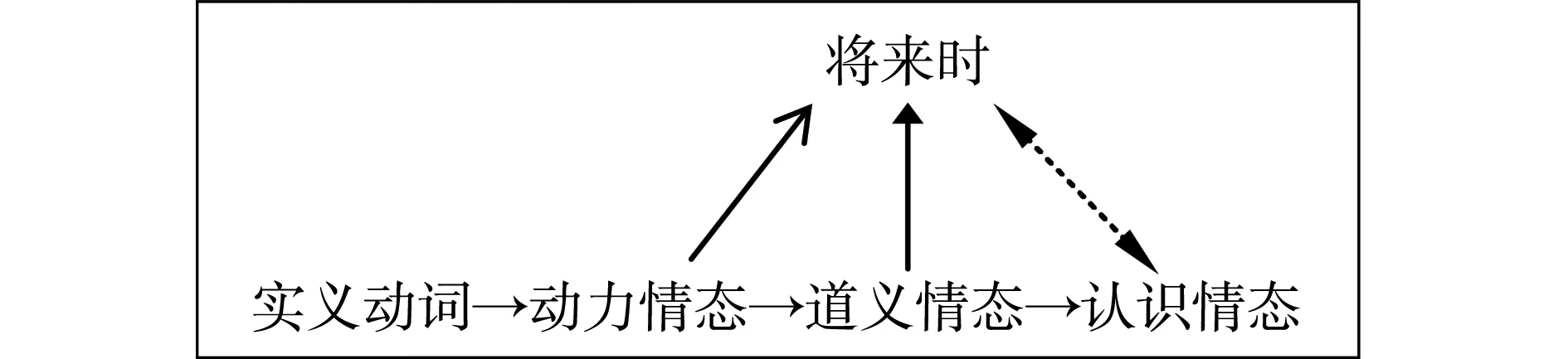

综上所述,情态动词向将来时演变的总路线图可以描绘成图2:

图2 情态向将来时演变的总路线图

根情态向将来时演变是两个不同范畴的跨范畴单向扩展,用实线单箭头表示,认识情态和将来时之间是两个相似范畴的双向变化,用虚线双向箭头表示。在整个过程中,分别沿用了隐喻、转喻和注意力/突显等认知机制,使意义得以扩展,不是单一机制在起作用,显示了情态演变的认知复杂性。

三、情态向将来时演变的动因

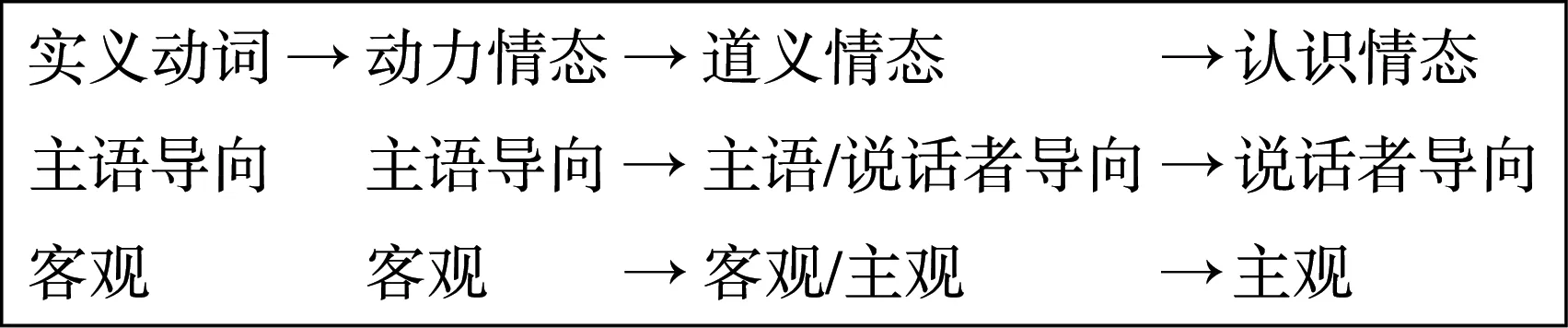

自20世纪70年代以来,情态动词的发展引起了学界极大的兴趣,许多学者关注核心情态动词从实义动词向助动词或近助动词的转换。在古英语时期,前情态动词仍然是实义动词,如“cunnan (can)”的语义有“know how to,have the power to,be able to”;“magan (may)”的语义有“be strong,sufficient,in good health,be able to”;“motan(must)”的语义有“have power,have the opportunity”;“sceal(shall)”的语义有“owe,be necessary”;“willan(will)”的语义有“wish,desire”。并且它们大部分有形态变化,有实义动词的句法作用,而后通过重新分析,逐渐产生了道义、动力和认识情态意义,失去了原有的句法地位,不再有形态变化,也不再后接宾语。这一语法化的过程伴随着主观化,前情态动词、动力情态均可以表达主语导向意义,道义情态既可以表达主语导向意义,又可以表达说话者导向的意义,认识情态则表达说话者导向意义,见图3:

图3 实义动词向情态动词演变的主观化过程

主观化是情态动词语法化的主要动因之一,指语言为表现主观性而采用相应的结构形式或经历相应的演变过程,反映了主观性的动态变化过程。人类认识由具体到抽象,从客观到主观,水平不断提高。前情态句、动力情态句对命题进行客观陈述,说话者在语言中不留下任何痕迹,道义和认识情态句的说话者涉入命题之中,在视角、情感、认识方面突显说话者作用,体现了主观性。语言不仅是命题意义的表现形式,而且是说话者态度和情感的体现手段。情态话语可分成情态+命题两部分,掺入了说话者因素,一般认为,情态+命题=主观+客观。语法化中的主观化不是单维度层面的操作,而是多维度的历时演进,它包括:

命题功能 →语篇功能

非认识情态→认识情态

非句法主语→句法主语

句法主语 →说话者主语

从左到右,由客观性变成主观性。主观性是语言的一种特性,即在话语中或多或少地含有说话者自我的成分。主观性是主观化的目的和结果,有些句法结构的变异行为、词汇的增删等都是为了表达主观性。主观性进一步深化关照到听话人状况,主观性发展到主体间性,主观性程度进一步加深。

经济性原则是情态发展的另一个重要动因。语言的形式是有限的,而意义是无限的,为了有效地表达语言意义,一个语言形式需要表达很多意义,这体现了语言的经济性原则。受语言形式的约束,词汇意义只好借助隐喻、转喻等机制不断扩充、演变。情态动词意义具有三种模式:单义模式、多义模式、叠义模式。在演变过程中有的意义消亡,有的意义产生、扩展,情态动词多为多义词,不仅有动力、道义、认识三种情态意义,还具有实义动词意义,如“need”既可以作道义情态动词又可以作实义动词,有第三人称单数形态变化,还可以后接动词不定式;在形式上,半情态动词“ought to、used to”等处于演变途中,还保留着动词不定式符号。尽管情态词汇的演变进程不一,但是它们为多义词确是不争的事实。

四、结语

语言的演变是一个复杂的现象,包括语法化和语法化后变化,演变路径的复杂性体现在演变过程的重叠、反复、多途径等方面。在语言演变研究中,人们关注较多的是单一路径演变现象,而较少关注两条或者两条以上路径的演变现象。这种存在多重演变路径的语法化现象称为多元语法化,即指某个单一形式在不同的结构中发展出不同的语法功能[13]。情态在向将来时的跨范畴演化过程中,不仅存在动力情态和道义情态向将来时演化的路径,也存在认识情态和将来时双向演变的路径。二者演变的基础是动力情态和道义情态预设将来时,认识情态和将来时双向演变的基础是因为二者具有相同的概念结构,相互蕴含。它们演变为将来时的机制则不相同:前者通过转喻进行扩展,后者是认知主体注意力聚焦、事件突显等动态识解的结果。本研究运用汉英语料,描绘了情态向将来时演变的总路线图,探究了其演变认知机制,弥补了原有研究的不足。

[1]J Bybee, R Perkins & W Pagliuca. The Evolution of Grammar: Tense, Aspect and Modality in the Language of the World [M]. Chicago: Chicago University Press, 1994: 176-280.

[2]Auwera J van der, Plungian V A. Modality’s Semantic Map [J]. Linguistic Typology, 1998(1): 79-124.

[3]B Heine, T Kuteva. World Lexicon of Grammaticalization [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[4]龙国富.动词的时间范畴化演变:以动词“当”和“将”为例[J].古汉语研究,2010(4):31-39.

[5]石毓智,白解红.将来时的概念结构及其词汇来源[J].外语教学与研究,2007(1):33-42.

[6]章振邦.英语动词的“将来时”问题探讨[J].外国语,1980(2):6-15.

[7]胡壮麟.语法化研究的若干问题[J].现代外语,2003(1):85-92.

[8]Keith Mitchell. Semantic Ascent,Deixis, Intersubjectivity and Modality [M]∥ R Salkie, P Busuttil, Auwera J van der (eds.). Modality in English: Theory and Description. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009: 55-100.

[9]王娟.Gonna、gotta、wanna演变的多维透视[J].外语与外语教学,2008(10):12-15.

[10]P J Hopper, E C Traugott. Grammaticalization [M]. Beijing: FLTRP, 2001.

[11]D Geeraerts, Y Peirsman. Metonymy as a Prototypical Category [J]. Cognitive Linguistics, 2006(3): 269-316.

[12]J S Peccei. Pragmatics [M]. Beijing: BFLTRP, 2006.

[13]C G Graig. Ways to Go in Rama: A Case Study in Polygrammaticalization[M]∥ E C Traugott, B Heine (eds.). Approaches to Grammaticalization. Amsterdam: John Benjamins, 1991: 455-492.

[责任编辑 亦 筱]

2016-09-22

湖南省社会科学基金项目“英汉情态范畴向将来时演变研究”(11WLH46)

汤敬安(1964— ),男,湖南张家界人,博士,教授,研究方向:英汉语言学与应用语言学。

H314

A

1008-6390(2017)02-0048-04