隐逸与逍遥:清代紫砂壶艺大师陈鸣远的艺术与交游

2017-03-28江南大学视觉文化研究所

文/ 何 岳 (江南大学 视觉文化研究所)

隐逸与逍遥:清代紫砂壶艺大师陈鸣远的艺术与交游

文/ 何 岳 (江南大学 视觉文化研究所)

DOl编码:10.3969/J.lSSN.1674-4187.2017.01.014

一、早期与阳羡派词人的交游

清康熙二十年(1681年),当时已蜚声词坛的阳羡词派领袖陈维崧赠送给当时很受康熙帝赏识的时任翰林院侍读的高士奇两把雅致的紫砂壶,并随附写了一首诗,高士奇则答以《宜壶歌答陈其年检讨》一诗,以表谢意。在陈维崧的《赠高侍读澹人以宜壶二器并系以诗》这首诗里,他先是回顾了紫砂壶历史上的供春与时大彬制壶的高超水平,进而描述了清朝初期宜兴紫砂壶的生产情况,认为在明末清初的百年来,由于迭遭乱世兵燹的洗劫,好的紫砂壶已难以觅到,而当时紫砂壶艺人的技艺水平与时大彬时期相比,已不可同日而语。“后来往者或间出,巉削怪巧徒纷伦。”他好不容易才从败簏中翻寻出这一圆一方两件紫砂壶。此时,一生游食四方、浪迹江湖的陈维崧已经由于参加康熙十八年的博学鸿词科特考而得以授检讨一职,在京居住也已近三年。作为明末著名 “复社四公子”之一的陈慧贞之子的陈维崧,少负才名,在骈体文、诗、词创作方面,在明末清初都堪称大家,对于家乡宜兴的紫砂壶发展的状况,自然也是谙熟于心,虽然在其一生大量的诗词创作中,关于紫砂壶的大概只有这一首,但已属难得。事实上,在当时紫砂壶制作呈现一片“巉削怪巧徒纷伦”的凋蔽氛围中,陈鸣远——这个紫砂壶历史上承前启后的杰出紫砂壶大家已经开始脱颖而出。

图1 清初阳羡词派宗主陈维崧像

我们很难猜测到陈维崧赠予高士奇的紫砂壶是何人所制,赠壶的这一年,陈鸣远已是中年,确切地说是34岁,在紫砂壶制作领域已经显示了他非同寻常的技艺与才华,仅仅在5年之后,当阳羡词派的另一位重要的成员、也是陈维崧的好友徐喈凤主持编撰《重修宜兴县志》时,鉴于陈鸣远在紫砂壶制作上的杰出成就而将其记录在县志之中,“而特为表之”。据文献记载,陈鸣远自中年起即开始挟其技而游于江浙一带,因而其名声自然不会局囿于阳羡本土。显然,不仅徐喈凤对陈鸣远的技艺有嘉许之意,陈维崧对陈鸣远也是极为推毂的,这从清代诗人、画家、藏书家汪文柏写的一首《陶器行,赠陈鸣远》的诗里即可看出来。在历史上,汪文柏与其兄汪森、汪文桂皆有成就,曾被黄宗羲并称为“汪氏三子”,1681年,汪文柏年仅弱冠,朱彝尊论及汪文柏,说其“结交皆老苍”,从陈维崧与汪文柏的年龄来看,此言亦为不虚。《陶器行》未必写于此年前后,但诗中所述之事,却则大约在此一时期,因为写《赠高待读澹人以宜壶二器并系以诗》的翌年,即康熙二十一年,陈维崧就因忽发异病,医治罔效,于五月七日捐馆于京城旅寓。正是因为陈维崧此前的推荐,汪文柏才有机会一睹陈鸣远的紫砂作品并与他结交,有感于陈鸣远高超的制壶技艺,汪文柏提笔写下了为后人所津津乐道的赠诗。其诗全文曰:

荆溪陶器古所无,问谁作者時与徐(時大彬 徐友泉)。

泥沙入手经抟埴,光色便与寻常殊。

从来多众工,摹仿皆雷同,

陈生一出发巧思。远与二子相争雄,

茶具方圆新制作 。石泉槐火鏖松風,

我初不识生。阿髯尺素来相通(谓陈君其年也)。

赠我双卮颇殊状, 宛似红梅岭头放。

平生啫酒兼好竒,以此饮之神益王。

倾银注玉徒纷纷, 断木岂意青黄文。

厂盒宣炉留款识, 香奁药碗生氤氲(数物悉見工巧)。

吁嗟乎!

人间珠玉安足取 ,岂如阳羡溪头一丸土。

君不见轮扁当年老斫轮,又不见梓庆削鐻如有神。

古来技巧能几人,陈生陈生今绝伦。

陈维崧因蓄长须而被称为“阿髯”,诗中言及陈维崧写信将陈鸣远介绍给他,并赠予一对由陈鸣远制作的紫砂酒杯,由此可见陈维崧对陈鸣远紫砂技艺的推重与赏识,《重修宜兴县志》则称誉陈鸣远“手法在徐、沈之间,而所制款识书法雅健,胜于徐、沈” 。再至《陶器行》一诗,已将其标举为可与时大彬相颉颃的一代紫砂大家,鼎定了陈鸣远在紫砂壶历史上举足轻重的地位。“虽有高僧,亦藉文士以传承”,在明清时期,紫砂艺人的技艺与名誉亦可借助于文人词赋的“立言”之功而彪炳青史,随着时间的流逝,能够流传下来的传器毕竟是少数,而历史记载则为我们了解古代艺人的紫砂成就提供了必不可少的现场证词。

陈维崧虽未在写给高士奇的诗中点明两把砂壶的作者,但在高士奇的答谢诗中,则有一句“两壶圆方各异状”透露出了所赠之壶为一圆一方。恰恰在汪文柏的赠诗中,同样点出了陈鸣远所制之壶的样式,“茶具方圆新制作,石泉槐火鏖松風。”这种巧合不免让人莞尔,既然陈维崧如此推重陈鸣远的技艺,那么,将其制作的壶作为礼物送给高士奇自然是顺理成章之事了。而鉴于陈维崧其时在文人精英圈中的地位与影响力,陈鸣远自然也是对其敬仰有加,甚至视之为人生楷模。我们在后来关于陈鸣远的紫砂艺术生涯与生活中,可以看到这种潜移默化的影响。

虽说陈维崧在紫砂壶艺上尤为推重陈鸣远,但要探讨两人之间更具体和深入的交往关系几无可能,事实上,陈维崧虽然出身于书香门第,自己后来又成为阳羡词派的领军人物,但正值明清鼎革易代之际,其父陈慧贞作为“复社四公子”之一的名声与地位反而使其在现实生活中变得举步维艰,作为明遗民之后,陈维崧已无法像其父辈当初那样过着衣食无忧的生活,因为家道中落,其一生大部分时间都是束装外游,足履遍迹于吴越、如皋、镇江、扬州、宣城、洛阳、中州、商丘、北京各地,一般是岁暮才从外地回到宜兴老家过年。这种颠沛流离的羁旅生涯自然开销不少,虽非致其穷困潦倒,却也使生活显得倍加拮据,几次在致朝廷中任职的朋友的尺牍中,他透露出希望受到举荐的愿望。蒋永修《陈检讨迦陵先生传》记载一件事,可见其在表面风雅的往来酬酢的背后窘迫:“(其年)游商丘买妾,妾父母闻其世家,游装都雅,意其富,许之。举一子名狮儿,岁三周,载与俱归。妾父母始知髯贫且老诸生,未几,狮儿竟夭,髯寻遣妾去。”身世境况若此,其诗词亦多感时而伤秋,虽说因着饮茶在日常生活中的普遍性,以及紫砂壶“不务研媚而朴雅坚栗”、“能发真茶之色香味”的优点,紫砂壶向来为文人所喜爱,陈维崧自然也不例外,尽管我们并未在其诗词中看到更多关于紫砂壶的写作,但作为一个著名文人与宜兴人,其与紫砂壶的夙缘自不待言。但我们却无法找出更多的线索来追踪他与陈鸣远可能的交往,对于生于斯长于斯的陈维崧来讲,可以朝夕把玩的紫砂壶也许并非是什么特别的值得大惊小怪的东西,他很少在诗词创作方面对其产生兴趣。另一方面,对于一个创作欲更强的文人而言,其对精神境界的强烈关注可能会抑制这种对于器物文玩的收藏癖好。与陈鸣远后来在江浙一带交游的文人名士相比,陈维崧在文学上的成就最高,他的年龄更长且死得较早,大约与他同岁的徐倬却很长寿,并且在仕途上也更为顺利,吕鼎《鹤村公赞》说陈鸣远“交游遍江南北,尤与德清徐太史方虎善。”而徐倬少与如皋冒襄父子交好,其时陈维崧亦居于冒襄水绘园读书,两人应该极为相熟,徐倬与陈鸣远的友谊或许是由于陈维崧的引荐,也未可知。

随着陈维崧的去世,也标示着陈鸣远与文人名士的交游进入了另一个更为庞大也更为人们所熟悉的时期,这一时期的交游对象大都是江南一带在收藏方面富甲一方的望族,张燕昌《阳羡陶说》载:“盖鸣远游踪所至,多主名公巨族,在吾乡与杨晚研太史最契。”杨晚研即杨中讷, “康熙辛未(1691)以二甲第一人登第,入词林,累官至右中允”,罢官后筑有拙宜园,与许汝霖、查慎行等唱酬吟咏。又如海宁人马思赞(1669-1722),“插架悉宋元旧本,为东南藏书之冠”、“旁及金石秘玩,绢素真迹”。对陈鸣远的制壶技艺特为赏识的汪文柏则有古香楼藏书,其兄汪森、汪文桂均藏书万卷以上,这些嗜好收藏的文人对于可比拟三代彝鼎之器的紫砂壶与紫砂文玩自然更会爱屋及乌,而与这些文人名士的交游往来,自然也能激发陈鸣远在紫砂创作领域上的天赋,从而开启了陈鸣远创作的鼎盛时期。历史上对于陈鸣远技艺与名声的传播正赖于此一阶段。

二、陈鸣远的生平传略

虽然在考古挖掘中发现早在宋代就已生产紫砂壶,但关于紫砂史的书写却只是以明正德年间供春创始紫砂壶为滥觞,在明周高起所撰《阳羡茗壶系》一书中,系统地记录了有明一代紫砂壶的创始、发展以及诸位有成就的紫砂艺人的壶艺风格,可以说是一部关于紫砂艺人的断代史。如果说宋代即有紫砂壶生产,那么自宋至明正德以前,也不过是一部关于紫砂壶生产的无名史,正如文人篆刻在明代之前的现象一样,因此,在某种意义上来说,周高起所述写的紫砂壶的历史也是一部紫砂文人壶的历史,其对紫砂艺人的品评也显然借鉴了中国古代书画艺术对于书画家的审美评价体系,这从其目录所列条目诸如“正始、大家、名家、雅流、神品、别派”上也能一目了然。这本著作从审美视角与理论高度确立了紫砂文人壶的价值与意义,亦对于紫砂史及理论研究具有重要的滥觞之功。

尽管如此,对明清时期著名紫砂艺人的具体生平细节,历史文献方面却鲜有记述并很难确切考证,对于陈鸣远的研究而言,以前的零星资料很难还原出陈鸣远的整个生平,甚至有些材料还是讹误的,从这个角度来讲,《(敦本堂)陈氏宗谱》的关于陈鸣远的资料为厘清陈鸣远的生平脉络确立了精准的研究坐标,在紫砂史上有着非同寻常的罕见意义。

《(敦本堂)陈氏宗谱》关于陈鸣远的文本主要涵盖陈氏家族的世系支派记载,包括陈鸣远及其直系亲属的生卒年月;一篇陈鸣远亲自撰写的《戊戌修谱序》;以及其同时代友人为其画像所题的短文与诗词。由此我们可以结合其它史料渐渐廓清出陈鸣远的紫砂艺术生涯的概貌。

从宗谱记载来看,陈鸣远系出川埠陈氏一族,其一世祖为陈荣,“荣,号启斋,生卒年寿俱缺,”又载:“公系凤阳府世袭指挥使蒋氏,后值宋室播迁、高宗南渡,公由淮扈哔驻于临安,论从驾功,仍世袭指挥使,赐姓陈氏。后游常州宜兴县,爱宜兴山水之胜,卜居于邑东南穿石山里,因家焉。是为川埠陈氏一世祖。”而另据《丙申陈氏族谱原序》则说是蒋氏随驾到宜兴因宜兴陈氏接驾有功,帝遂命蒋氏为陈氏子。从陈荣至陈鸣远此一世系,是十一世,而明周高起《阳羡茗壶系》中出现的陈信卿、陈用卿则为陈氏第九世,坊间所传的陈子畦并非陈鸣远父,而为其族侄,为十二世。陈氏一族为紫砂世家,清初宜兴曹亮武《南耕词》卷五《浣溪沙.溪山记游十首》诗中有“谁琢青甆如玉,陈家兄弟尽名家”。除以上诸人外,还有陈觐侯、陈子贻、陈鸣谦等皆擅制壶。

陈鸣远生于清顺治五年(1648.8),卒于清雍正十二年(1734.10), 号鹤村,又号壶隐,年轻时曾经入国子监读书,在古代,国子监虽号称国家最高学府,却并非最佳入仕途径,若以国子监生身份入仕,只有县丞,或教谕、训导等低职学官可做,秩低俸薄,权轻利小。学生的课业相对宽松懈怠、枯燥贫乏,不过是背书、写字、作文而已。常常是“青春作赋,皓首穷经”,而前途渺茫。明代博物学家谢肇淛《五杂俎》卷十五提及:

“其有子弟员,屡试不利于乡而援入成均者,犹可言也。民家白丁,目不识字,但有余赀,即厕衣冠之列,谓之俊秀,大都太学之中,举贡十一,弟子员十二,而此辈十七也。……制度之最失古意者,莫此为甚矣”。

宗伟方在《陈鸣远家世小考》一文中认为陈鸣远可能没有卒业,也没有补官,应是比较准确的推断。我们在康熙33年其朋友、诗人金张的《介老编年诗抄》中看到这样的记载:“初夏偶作古诗,贻鸣远携至石门,蔡有苏广文、吴孟举舍人,具有和句,月杪重过出示,鸣远自惜不能诗……”,由此可知陈鸣远并不擅长诗文。虽则如此,在紫砂艺人当中,这段经历也应属比较特殊,并对后来陈鸣远与文人的交游有所助益。

如果联系到后来陈鸣远的隐逸逍遥的生活,或可理解陈鸣远这种激流勇退的行为,因为这样的太学生的生涯并非陈鸣远所要的,或许是他已决意以制壶为业的缘故。

在其好友曹廉让的眼里,陈鸣远的形象则刻划的更为准确,在康熙甲申年(1704)的一篇小文里,他如此写下对朋友的评价:

“余识鹤村几三十年,忆初见时,落落难合,乃久而益亲,悉知鹤村之人品学问,朴而直,淡而雅,聪明而不露圭角,意气肝胆,笃实而不假雕饰。”

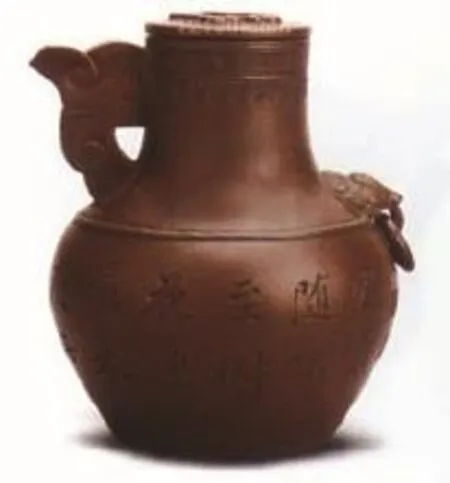

图2 陈鸣远制 天鸡壶 高10cm腹径8.3cm现藏天津市博物馆

图3 陈鸣远 莲形银提梁壶砂壶通高:8cm 现藏苏州博物馆

明清时期的工匠管理制度已经非常宽松,虽然在明初时还很严格,比如《大明会典》卷十九“凡立户收籍”条载:“(洪武二年)凡军民医匠阴阳诸色户,许各以原报抄籍为定,不许妄行变乱,违者治罪,仍从原籍。”又《明史》卷七十八《食货》二“役法”条亦载:“凡军、匠、窑户,役皆永充。”但自明中后期开始,匠人的人身自由已从根本上得到改观,从《阳羡茗壶系》的记述来看,我们基本上看不出传统的匠籍制度对于艺人的影响,不仅没有相关工匠服役制对艺人人身束缚的记载,亦无需世袭匠职。另一方面,紫砂壶艺的地域性和独特性及其需求可能并不同于那些建筑营造类的匠艺,这也造就了紫砂壶艺术发展相对的独立与自由,因此我们既可看到明代文人江盈科在其《雪涛小说.谐史》中关于时大彬儿子参加院试的记载,又间或可以看到紫砂壶艺术史上紫砂艺人挟其技而游权贵或文人间的事迹。

陈鸣远出身紫砂世家,应在很年轻时就已开始学制壶,且很快脱颖而出,只是尚未有资料来厘清其制壶和入国子监就学的时间孰为先后, 但无论如何,这两件事却对陈鸣远此后的紫砂艺术创作别具涵义。

陈鸣远大约在康熙九年娶妻塘前潘氏,翌年十月,其长子陈旭出生,清康熙15年三月,次子陈谷出生。据宗谱所记,陈鸣远还有两个女儿,生卒不详。陈鸣远自中年之后开始周游于江浙一带时,继娶海宁斜桥王氏。作为一家之主,自然要为生计常年奔波在外,在羁旅生涯中,比他小十二岁的王氏陪伴着他,而潘氏则居家照料儿女。据现有资料推测,陈鸣远大约在30岁左右,即康熙16年(1677),结识了曹廉让,与汪文柏的相识也应在此前后,陈鸣远39岁,结识了杭州塘栖镇诗人金张,自此开始两人长达九年的交往。塘栖地处杭嘉湖平原南端,是浙北重镇,也是江南水乡名镇,京杭运河东西向贯穿全镇。据光绪《唐栖志》记载,清初塘栖有“半亩园”,由里人邵鹤亭所构筑,园中有玉玲珑馆,面山环水,陈鸣远曾寓居玉玲珑馆中制壶。也是在这一年,《重修宜兴县志》在编撰时将陈鸣远记载在册,以标举其在紫砂领域中的杰出才能。

与陈鸣远有九年之交的金张,字介山,号介老,又号妙高道人,钱塘诸生,少孤,居杭州唐栖,家贫,喜吟咏,酷嗜杨诚斋诗,所作多效其体,因榜其室曰“学诚斋”。著有《介老编年诗钞》十三卷,收录其康熙24年到康熙34年的诗作。其中有二十几首诗文记述了他与鸣远的深厚情谊,对我们了解陈鸣远的生平与创作提供了珍贵的线索。在九年里,陈鸣远每年都会拜访金宅两至三次,时为其制壶,每次“必欢然留数夕,空堂油盏,闲话剌剌不休,凡隔乡县远交,未曾有如此之久,且无纤毫厌怠也”。乙亥年春,金张“一病濒死”,陈鸣远至少“三顾慰藉”,诗人为其作《鹤村小照图序》。《介老编年诗抄》起于康熙乙丑(1685年),恰迄于今年,或许诗人不久辞世。两人情谊如此,“今之不知爱重鸣远者无论矣,即知者亦未能尽识其衷之诚、情之厚也。”

图4 陈鸣远制 竹根笔筒 高12.4cm口径7cm 现藏镇江博物馆

图5 陈鸣远制 梅桩壶 现藏美国西雅图博物馆

图6 陈鸣远制 束腰方壶 高9.8cm 宽12cm 闽南出土

除了时常至塘栖镇,陈鸣远“ 交游遍江南北”,吴骞在《阳羡名陶录》中向我们粗粗勾勒了陈鸣远与当时文人们交往的图景:“鸣远一技之能,间世特出,自百余年来,诸家传器日少,故其名尤噪,足跡所至,文人学士争相延揽,常至海盐,馆张氏之涉园,桐乡則汪柯庭家,海宁则陈氏、曹氏、马氏,多有其手作” 。除此,陈鸣远交游的文人名士还有桐庐教官唐彦融、桐江人张紫山、海盐人吴正心、海宁人陈訏、桐乡石门人吴之振、劳之辨等,而未见于文献记载者则不知凡几。

从现有陈鸣远传器和文献来看,有明确纪年之制壶事件,可以约略举荐如下:

清康熙26年,丁卯,40岁。上元节,为杨中讷(遄木先生)制壶。

清康熙27年,戊辰,41岁。制莲花壶,并赠金张。同一款式的莲花壶现收藏于苏州博物馆。

清康熙31年,壬申,45。为金张制“学诚斋款竹节笔筒”,上有行书铭文“学诚斋,壬申小春哉生日,鸣远”,并钤篆书“陈鸣远”小印。

清康熙41年,壬午,55岁。陈鸣远制天鸡壶,曹廉让书北周诗人庾信《正旦蒙赵王.赍酒诗》中“柏叶随铭至,椒花逐颂来。”现收藏于天津市艺术博物馆。

清雍正4年,79岁,陈鸣远款断嘴朱泥壶,(清乾隆二十三年蓝国威墓出土,此壶质地致密,色泽栗红,作品底部刻有“丙午仲夏鸣远仿古”八字款识)。

清雍正5年,80岁,制“浴后妃子”朱泥壶,底部镌刻“丁未杏月,鸣远仿古”八字真书。(见日本奥兰田所著《茗壶图录》一书)

清雍正10年,85岁。尚能制壶。(墓中出土,器底镌刻“壬子仲冬,名人法古”,见王文径《清蓝国威墓和陈鸣远制紫砂壶》一文)

陈鸣远享有高寿,但晚年生活不幸,康熙49年,陈鸣远63岁,那年六月,长子陈旭去世;其妻潘氏悲伤过度,两个月后亦撒手人寰。七年后,次子陈谷去世,陈鸣远又一次白发人送黑发人。随后几年,其交游的好友杨中讷、陈訏、汪文柏、马思赞等陆续过世。

陈鸣远又孤独地活了十七年,于清雍正12年10月卒,享年87岁。一年后他的最后一个好朋友曹廉让卒。

三、一幅失传的《鹤村小照图》记

在《(敦本堂)陈氏宗谱》中收录有多篇关于陈鸣远所绘《鹤村小照图》的相关诗文,从其部分纪年的诗文来看,时间从康熙34年到康熙43年。包括杭州塘栖镇诗人金张《鹤村小照图序》、浙江桐庐教官唐彦融《鹤村小照图记》、浙江海宁人曹廉让《题鹤村小照并引》、德清人徐倬的《鹤村小照图题词二首》、海盐人吴正心诗一首、海宁人陈訏《古诗一首题鹤村小照图》等。从唐彦融《鹤村小照图记》一文中可知,此图应系陈鸣远为自己所绘的自画像,当陈鸣远将此画拿出给唐彦融看时,唐彦融对其画技也颇为赞赏,称其“传神写生不在长康、安道之下,非独赏其襟袂之飘飘欲仙也。”将其与东晋的大画家顾恺之与戴逵相比,这当然是传统文人与朋友间的激赏过誉之辞,唐彦融自己并非画家,也不是研究绘画艺术的专家,他的表述并不具有艺术史意义上的价值,但也由此可以推度陈鸣远确是颇擅于绘事的,从陈鸣远乐于将这幅自画像与其众多好友欣赏并求题诗文一事,可见陈鸣远对于这幅画亦颇为珍视。

在一幅绘画作品上再加以题诗或题跋,向来为文人往还酬酢间的雅事,当陈维崧居于如皋冒襄水绘园读书时,对名优徐紫云一见神移,两人之间开始了一段世人皆知的断袖之恋,陈维崧为其写作了大量诗词,其中《贺新郎•云郎合卺为赋此词》则写于徐紫云娶妻的洞房花烛之夜,最为有名:

小酌荼蘼酿。喜今朝,钗光鬓影,灯前滉漾。隔着屏风喧笑语,报到雀翅初上。又把檀奴偷相。扑朔雌雄浑不辨,但临风私取春弓量。送尔去,揭鸳帐。

六年孤馆相偎傍。最难忘,红蕤枕畔,泪花轻飏。了尔一生花烛事,宛转妇随夫唱。只我罗衾寒似铁,拥桃笙难得纱窗亮。努力做,稾砧模样。休为我,再惆怅。

这段恋情倾倒一时。陈维崧还请五琅陈鹄为徐紫云画《九青小像》,竟索得当时名士题咏计一百五十四首,这些诗最早的落款年代为1664,其时陈鸣远已17岁,而从陈鸣远的自画像《鹤村小照图》的题咏来看,亦可一窥这幅画对于陈鸣远自己的意义所在。

《鹤村小照图》现今已佚,根据诗文题记,我们大概可以推想出这幅图所绘的场景。其中徐倬的题诗为:

舟内莲香柳下风,鸳鸯分拍绿阴中。虽然水陆遥相望,却与梁家眉案同。

刘纲夫妇唱随年,阳羡书生水上仙。懒向善权洞里信,全家将泛五湖船。

陈訏的题诗为:

散人乐江湖,达士耽薮泽。养此麋鹿姿,自得鱼鸟逸。

鹤村烟霞侣,泉石成痼癖。偕隐有莱妻,物外老蓬癖。

貌图林泉间,冥鸿避缯戈,一笠钓叟艇,五柳处士宅。

逍遥无何有,真各适其适。

从这些题诗显然可以看出图中所描绘的是陈鸣远伉俪泛舟江湖的生活,其妻子王氏可能坐在水中舟里,而陈鸣远则头著幅巾,襟袂飘飘,一派儒雅闲适的样子,立于岸上空地的蒲团上,放眼远处,山色空濛,水波浩淼,近处柳丝摇曳生姿。好友曹廉让观其照而援笔题写:

“古貌古心,蒲团幅巾,萧然自放,蔼然天真。何以喻之,江水肥仁。”

这幅陈鸣远所画的自画像既是他现实生活状态的写照,又是其自我人格与隐逸思想的理想化呈现,在中国绘画传统中,受老、庄影响,文人的这种隐逸思想往往通过山水画得到淋漓尽致的表现,以达至“澄怀昧象”之审美境界,人物画在历史早期往往着力于道德宣教功能,而且,中国画传统中很少有自画像传统,因而陈鸣远这幅《鹤村小照图》便颇显突兀。以往的文献往往记载陈鸣远在书法上颇有造诣而未及于绘事,这幅画的记载对于我们理解陈鸣远的紫砂艺术又多了另外一种视角与维度。

东晋大画家顾恺之论画曰:“凡画,人最难,次山水,次狗马,台榭一定器耳,难成而易好,不待迁想妙得也。”而陈鸣远能画人物,正说明其造型的感觉与能力很强,而能在人物画上“不在长康、安道之下”,及于静物则自然更游刃有余。我们从其传世作品中很容易看到他在造型上绝佳的把控力和审美感觉,在作品的比例尺度、细节处理、物象质感和气息意蕴上都出手不凡,尽得自然天趣。这尤其体现于“竹根笔筒”、“束柴三友壶”、“梅桩壶”、“蚕桑壶”及一些象生紫砂文玩上。这种对物象形态的把控力移之于光素器的创作上,同样是佳名迭出,加之铭文镌刻,朴雅温润,尽得其妙。“抟沙向我云,土性直如矢。纤毫有矫揉,成器亦不美。大哉格物工,遂识天地理。”这种对紫砂泥性的把握并非只是技巧性的谙熟,更有其艺术审美与人格精神滋养的自然生发。陈鸣远在紫砂上富于创新精神,和其在绘画美学上的功底不无关系。

更重要的意义在于,这幅佚失的自画像不仅向我们揭橥了陈鸣远在紫砂创作背后所具有的绘画功底,还为我们呈现出他所自我标举的超逸的人格理想与生活态度,我们虽无缘一睹其画,却从其好友的题诗、题记中可一窥其既风流儒雅又逍遥自适的隐士精神。

四、陈鸣远在紫砂史中形象的建构

正如薛龙春在其著作《雅宜山色》中对明代书法家王宠研究时所指出的那样,王宠的书史形象很大程度上恰恰是建立在很多的伪作的流传上,他指出这种现象同样出现在明初另一个极其重要的书法家解缙身上,只是在所得的结果上有所不同。其实,无论在何种时代,这种现象都有可能发生,而且并不局限于书法史上,有明一代,这种现象更为猖獗而已,它与市民社会中的消费意识与商业经济的发展息息相关,在当代社会,这种现象并不鲜见。同样,在紫砂艺术史上,诸如时大彬壶、陈鸣远壶、曼生壶都有很多仿品出现,几真赝难辨,而陈鸣远更是在民国一段时期内一度遭到规模性地、有预谋地仿制,所不同的是,这些参与仿制的紫砂艺人也是一代高手,即使在知道这些作品是赝品时,它们仍具有极高的艺术价值与历史价值,而对陈鸣远的研究却未必不能产生意外的帮助。

图7 陈鸣远款 笋形水盂 高5.5cm 宽18cm 南京博物馆收藏

古董商对于陈鸣远所制紫砂壶的兴趣恰恰是因为陈鸣远作为清初第一紫砂大家,在紫砂史上的地位是极其重要的。在此之前,关于陈鸣远的史料阙如,对其的研究与关注尚不是太多,这也为古董商留下了可以运作钻营的空隙。就目前所知,20世纪20至30年代,去上海参与紫砂仿古的宜兴紫砂名家就包括陈光明、王寅春、顾景舟、叶德喜、裴石民、蒋燕亭、蒋蓉等。其中裴石民就以仿制陈鸣远知名,竟赢得“陈鸣远第二”的称誉。关于这段历史,蒋蓉大师生前曾经写道:“20世纪20年代,蒋彦亭到上海为某古董商人制作仿古紫砂……他的工作室隔壁为另一刻印艺人,两间房子有一小窗相通,但不许交谈。所做的产品均盖上过去名家的图章,如徐友泉、陈鸣远、时大彬等,运回宜兴烧成后,老板就以古董出售,谋取暴利。”

紫砂宗师顾景舟在年轻时也曾被聘至上海“郞氏艺苑”仿制过时大彬、供春和陈鸣远、邵大亨等人的作品,他曾指出现今收藏在南京博物院和故宫博物院的陈鸣远款的“龙柄凤盖壶”和“竹笋水孟”正是他当年在上海时期的仿古作品, 根据目前的资料披露,已知仅由顾景舟仿制的陈鸣远壶有如下数种:

陈鸣远款 方壶 旧金山亚洲艺术博物馆收藏

陈鸣远款 直嘴方壶 黄正雄先生收藏

陈鸣远款 二弯嘴方壶 上海博物馆收藏

陈鸣远款 二弯嘴方壶 三峡博物馆收藏

陈鸣远款 六方壶 上海博物馆收藏

陈鸣远款 笋形水盂 南京博物馆收藏

陈鸣远款 龙把凤嘴壶 故宫博物馆收藏二件

因而,在现今所流传的认为是陈鸣远制作的紫砂作品中,很多是那一时期所伪制的。这些仿制的作品与真正的陈鸣远的紫砂作品之间是一种什么样的对应关系,以及它们在陈鸣远紫砂史形象与地位的塑造有何影响是我们应该厘清的。这需要我们了解历史上这些陈鸣远的紫砂作品是如何仿制的,或许对我们的研究有所助益,如果古董商在仿制时是以既有的作品为蓝本,以这些紫砂老艺人的技艺,将陈鸣远紫砂作品的造型形态甚至意境神韵还原出来并非不可能。另一种仿制途径是根据古籍中的文字记载,加以臆测构思设计,画出图样再进行仿古做旧,签署历代各名家的名款或以伪仿印鉴加戳,这样的仿制品就可能距离陈鸣远真作的形象差距较大。比较困难的则是,因为仿制在某种程度上都是秘密进行的,当事人亦不会肆意宣扬,我们往往难以对某一具体仿制品是以何种方式制作出来的做出真实的判断。 比如我们在面对南京博物馆收藏的陈鸣远款笋形水盂时,是将其视作谁的作品呢?这件紫砂作品本身所呈现的精湛技艺是毋庸置疑的,如果我们将其视为陈鸣远的作品,它又确实是由顾景舟制作的;如果我们将其视作顾景舟的作品,它又确实是仿制陈鸣远的作品,我们需要确定的是:这件作品是顾景舟的原创还是陈鸣远的原创?如果是陈鸣远的原创,则由顾景舟仿制的这件紫砂水盂仍能向我们传递出陈鸣远紫砂作品曾有的面貌与意蕴,那么,真正的原作是否还留存在世上?在哪里?

但是,假如这件作品是顾景舟的原创作品,只是盖上了陈鸣远的名款或印章,我们又该如何确定它与陈鸣远之间的属有关系?到目前为止,这样的假设只能停留在理论探讨的初步阶段,而很难有可能找到可以切入实质性的研究与考辩的途径。

在中国绘画史上,或由于对前人绘画作品的景仰,或出于学习的缘故,仿临前辈画家的作品也是一种传统,由此又发展出两种不同的行为动机的价值取向,一种是以伪作来取利,另一种则以临仿代创作,或仿中带创。后者以董其昌最为极致,他的许多作品虽题为“仿某人”,实质是一种创作形式。前者则是完全出于商业性的目的来进行作伪以牟取暴利。对于仿制者而言,出于仿制而牟利的这种行为与意识是一种自我贬损,是一种失去个体独立意识与自我价值认同的行为与意识,对于一个自视甚高或以艺术精神来自我要求的艺术家毕竟还是以此为耻的。而所谓的“陈鸣远第二”,如站在匠人的角度则是一种夸誉,站在艺术家的角度则不蒂是一种反讽。“差之毫厘,谬以千里”,两种立场之间是无形而巨大的鸿沟,此不可不辨。

但不管如何,相关陈鸣远紫砂作品的仿制品却无法被研究者忽视,更何况对于哪些作品是仿制品,更多的人是无法一时能判断的,或者并没有相关的研究来对此进行这一工作。

陈鸣远紫砂史形象的建构包涵两个大的方面,一个是由其紫砂作品所建构的紫砂史形象,这主要是指流传至今天并能为我们所看到的紫砂作品,其中当然即包括出自陈鸣远之手的也包括后人仿制的陈鸣远作品,(除了那些出自制壶技艺拙劣又没有丝毫审美能力的艺人手中的仿制品,因其作品本身的瑕疵而根本不能让任何一个略懂紫砂的人信以为真。)特别是由那些技艺高超的老艺人所仿制的陈鸣远的紫砂作品,不管其真赝如何,都在事实上参与到了对陈鸣远紫砂史形象的建构中。

图8 陈鸣远制 束柴三友壶 高4.5cm 宽9cm 现藏香港中文大学文物馆

图9 陈鸣远制 四足方壶 高12.1cm 宽13.4cm 现藏上海博物馆

另一方面则是指由涉及陈鸣远的文字、文本、理论所建构的紫砂史形象,其中既包括历史上由其同时代或后来的文人或友人以文本形式对其人品或作品的赞誉或描述,也包括现代或当代学者对陈鸣远紫砂艺术的研究、评价、总结、质疑、探讨的文字和文本,还包括对其紫砂作品的展览活动、相关的纪念活动与研讨会,比如香港中文大学文物馆曾主办 “陈鸣远学术研讨会”,在陈鸣远的研究中就是一个里程碑式的活动,其本身就在以这种方式在建构着陈鸣远的紫砂史形象。而这一过程则是相对开放、深入与持续可变的进行时式的建构、解构与重构的阶段,会随着对既有材料的释读、相关资料的发现以及新的有才华的研究者的加入和与努力而呈现出相对完整的形象再构中。

五、由匠进乎艺——艺术自我意识的萌发

紫砂壶作为一种器物或一种手工艺,何以能称之为一种艺术,向来是颇有争议的焦点。这里面既包涵着对艺术概念的不同理解,也有着不同的动机。艺术可以是真的、善的、美的,但并非所有真的、善的、美的就可称为艺术;艺术需要有创造性,但并非所有的创造性均可称为艺术;艺术还需要有思想、情感与精神的切入,但这样的事物也并非独以艺术名之。更何况,自艺术史从古典阶段发展到现代艺术和当代艺术阶段,艺术的概念与范畴也在不断地水涨船高,既然一个画家与一个艺术家还隔着一个深渊,那么我们如何来理解将紫砂壶作为一种艺术来看待?

艺术概念的范畴之宽泛,自然会引起很大的争议与误解,比如随着理论研究者观念的开放,原先被视为工艺美术范畴的一些门类已被视作艺术,紫砂壶作为手工艺术,自然也可以称为艺术,但是,我们称之为艺术的“紫砂艺术”是否仅仅是在这种范畴内的艺术呢?作为工艺美术范畴的艺术在很大程度上还是一种工艺,一种匠人的艺术,也就是一种没有艺术自我意识与精神人格的自觉介入的技术意义上的美的产品。显然,当我们讨论陈鸣远、陈曼生、邵大亨、顾景舟一类大家的紫砂艺术时,远非这一概念所能指涉的。除了器物的因素,我们还考虑到具体的人的因素以及精神的因素在内。

紫砂壶创始所处的时代恰恰处于历史上一个绝佳的时期,《考工记》所谓:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”完全体现于紫砂壶的创始与发展过程中,天时地利人和尽占,终于成就了紫砂壶长期鼎盛不衰的历史。如果我们考虑到篆刻在其漫长的历史中,只是在明代才发展出“文人篆刻”,篆刻家始以艺术家自居,我们就很容易理解紫砂壶作为一种艺术则是由文人审美艺术精神的沾溉所致或许并不为过。事实上,自宋至明,正是文人画不断发展并完善的过程,并在董其昌时完成了文人画在理论上的建构。而在此之前,作为艺术的绘画还尚未完全达到这种艺术自觉,有关唐代画家阎立本的一段史实向我们呈现了很有意思的一个场景,这个故事出自《旧唐书•阎立本传》:

太宗尝与侍臣学士泛舟于春苑,池中有异鸟,随波容与。太宗击赏,数诏座者为咏,召立本令写焉。时阁外传呼云:“画师阎立本。”时已为主爵郎中,奔走流汗,俯伏池侧,手挥丹粉,瞻望座宾,不胜愧赧。退诫其子曰:“吾少好读书,幸免面墙,缘情染翰,颇及侪流。唯以丹青见知,躬厮役之务,辱莫大焉!汝宜深诫,勿习此末技。”

阎立本性好绘画,欲罢不能,却以绘画见辱,自觉狼狈。此时的绘画还是“应物象形、传移模写”式的写生,唐代的画家尚未像后来的文人画家那样拥有艺术自我意识的觉醒,董其昌后来仿禅宗南北论而创绘画上的“南北宗论” ,其重要的分野并不在南北,而在于匠与艺,即是否有艺术自我意识与艺术精神的在场。依这样的逻辑追究下去,好似有以“人品决定书品”的嫌疑,但以人品定书品,毕竟比以所谓的社会职位或官阶高低定书品来得更靠谱,这一点在当今社会尤其具有意义。

因此,在紫砂壶发展史上,关于匠与艺的分野亦在于此,关于紫砂是匠是艺的认知,亦在于此,之所以称紫砂壶为一种艺术,最重要的就在于历代紫砂大家以艺统技,并非仅仅专注于稻粱谋,而是能以一个艺术家的自我意识与精神人格作自我要求,在修养境界上达到新的认知高度,而非汲汲于功利。从相关紫砂文献的记载中我们也能窥其一斑。

明代张大复在其笔记中这样记述时大彬:

时大彬之物,如名窑宝刀,不可使满天下。使满天下必不佳。古今名手,积意发愤,一二为而已矣,时大彬为人埴,多袖手观弈,意尝不欲使人物色之。如避吏,惟恐匿影不深,吾是以知其必传。虽然,偃蹇已甚,壶将去之。黄商隐曰:时氏之埴,出火得八九焉。今不能二三,盖壶去之矣。故夫名者身后之价,不可以先,不可以尽。吾友郑君约之塑也,昙阳死之。夫先与尽犹不可,况其有兼之者哉!悲夫!

清代高熙在《茗壶说》一文中对邵大亨的描写:

(邵大亨)雅善效古,每博览前人名作,辄心揣手摩,摹得者珍于拱壁。其佳处力追古人,有过之而无不及也。每浏览竟日或卧逾时,意有所提便欣然成一器,否则终日无所作,或强为之不能也。

在陈鸣远的身上,我们也能看到对这种在艺术上的自觉,陈鸣远好友金张在其著作《介老编年诗钞》记“重九至十六,无夜、无月、无客,即事辙记一诗,以资笑虐,踰旬录之,完篇者仅能记此四首。”其中有这样的诗句:

陈生手抟沙,于画又变格。

因知不朽艺,贵乎自开辟。

文章有妙悟,俯仰成陈迹。

又有:

我欲刻君用,贋古欺俗客。

君私打小印,虚名颇自惜。

一个艺术家的艺术自我意识的觉醒往往来自于其对艺术的理解力,或称之为艺术悟性,他们会不约而同地将目光投向一个更深邃的领域,或更注重身后的名声而非眼前的短暂利益,这种深沉的自我意识因其超越于物质名利而获得了一种精神性的积淀,从而获得一种潜在的无形的精神特质,有时这种特质如此迥异于人们所普遍盲从的美学趣味和法则,并不为其时代的人们所能认知或只有极少数的人们幸运地接近于此。但无一例外地,这种自我意识(或超常的悟性)既可使艺术家不流于俗,同时也可能会将其带入一种现实生活的不幸之中,但他却甘愿怀着一种执拗走入这种荆棘地中,将由此带来的苦涩和由其所蕴藉的存在感转化为一种当下逍遥的生活态度,魏晋时期的“竹林七贤”和陶渊明皆是此类代表性的人物。从陈鸣远的“貌图林泉间,冥鸿避缯戈,一笠钓叟艇,五柳处士宅”的自我期许中,我们显然可以看到同样的思想与操守。

作为手工艺的紫砂壶被称为一种艺术,并不仅在于其中所体现的“工匠精神”,并不仅仅专注于精益求精的器物的制作,还在于紫砂艺人自我主体性的建设即艺术自我意识的觉醒与建构,没有这种艺术自我意识,就很难达到创造性的阈值,就会仍然徘徊于工匠式的循规蹈矩之中而自足。正如同在绘画早已被冠以艺术之名的今天,一个画家可能仍然在本质上是一个画匠,同样,在紫砂领域之中,一个艺人也可以成为一个艺术家。在这一点上,陈鸣远的紫砂艺术探索和精神人格仍能对当下的紫砂界提供非常深远的启示。

(责任编辑 张同标)

[1]桐乡市《桐乡县志》编纂委员会 编《桐乡县志》上海书店出版社1996,11

[2]中国地方志集成.江苏府县志辑(40)[M].南京:江苏古籍出版社1991,6

[3]陈传席著.中国紫砂艺术[M].台北:书泉出版社,1996,9

[4]半壶紫砂网]http://www.12129.com/1news/ index.asp

[5]徐秀棠著.紫砂工艺 [M]. 杭州:浙江人民出版社,2009,10

[6]宋伯胤著. 宋伯胤说紫砂集[M]. 杭州:西泠印社出版社,2008,11

[7]高英姿编注. 紫砂名陶典籍[M]. 杭州:浙江摄影出版社,2000,7

[8]王文径.〈清蓝国威墓和陈鸣远制紫砂壶〉,《东南文化》1991年第3期,227-228页。

[9]白谦慎著.傅山的世界[M].北京:生活。读书。新知。三联书店。2015.9

[10]薛龙春著.雅宜山色——王宠的人生与书法[M].上海:上海书画出版社 2013.1

[11](明)周高起著.阳羡茗壶系[M]. 北京:中华书局2012.2

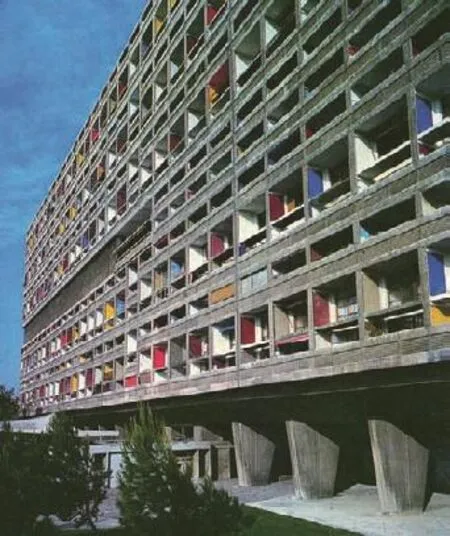

LECORBUSIER

马赛公寓(Unité d'habitation)

朗香教堂(The Pilgrimage Chapel of Notre Dame du Haut at Ron-champ)

朗香教堂位于法国东部索恩地区距瑞士边界几英里的浮日山区,座落于一座小山顶上,由法国建筑大师勒·柯布西耶设计,1955年落成。朗香教堂的设计对现代建筑的发展产生了重要影响,被誉为20世纪最为震撼、最具有表现力的建筑。.

在这个仅能容纳50人的小教堂中,柯布西耶采用了设计师所能想象的最奇特、最具雕塑力的建筑形式:建筑主体造型如同听觉器官,在倾听神与自然的对话;黑色的钢筋混凝土屋顶如诺亚方舟;粗面、厚重的混凝土墙“光之壁”上布满大大小小多彩点窗,并通过“光的隧道”将各色光奇妙地引入室内;不同厚重的建筑形体之间刻意留出的缝隙,也使室内产生了奇特的光影效果。

1952年在法国马赛市郊建成一座举世瞩目的超级公寓住宅--马赛公寓大楼,它像一座方便的“小城”。被人们称为“马赛公寓”的建筑,是勒·柯布西耶著名的代表作之一。勒·柯布西耶认为在现代条件下,城市既可以保持人口的高密度,又可以形成安静卫生的环境。他理想的现代城市就是中心区有巨大的摩天大楼,外围是高层的楼房,楼房之间有大片的绿地,现代化整齐的道路网布置在不同标高的平面上,人们生活在“居住单位”中。

Seclusion and Peripateticism: the Art and Social Intercourse of Chen Mingyuan ,the Master of Sand-fired Pot in Qing Dynasty

紫砂壶作为一种器物,而能以艺术名之,是和紫砂壶发展的独特历史及其创造性的紫砂大家的卓越成就与精神修为分不开的,活跃于清康熙年间的制壶艺人陈鸣远是继明代时大彬之后的一代大家,于花器、仿生器、光素器及书房文玩制作无所不能,并具有很高的文化素养,其书法雅健,论者评其“有晋唐风格”,所制文房雅玩开一代风气之先,尤为士林所称道。本文从《(敦本堂)陈氏宗谱》1《(敦本堂)陈氏宗谱》现藏于宜兴市档案馆,为清宣统岁次辛亥(1911年)续修。2016年总第37期《宜兴紫砂》刊有宗伟方撰《陈鸣远家世生平小考》一文对之所述甚详。所刊载的关于陈鸣远的文本并结合其它文献资料来解读剖析,以期一窥一代紫砂大师陈鸣远的艺术与生活,探讨紫砂艺人艺术自我人格的觉醒对于紫砂壶作为一种造物艺术的重要意义与价值。

The reason why sand-fired pot, as an utensil, has become a work of art is not only the unique history of its development but also the great master’s creative achievement and their spiritual enlightenment. Chen Mingyuan, who was an artist of teapot and active in Qing Dynasty of Kang Xi Emperor, became a great teapot master after Dabin in Ming Dynasty. He was capable of making any kind of sand-fired pots such as floriated teapots, bionic teapots, geometric teapots with glaze surface and other articles for amusement in studying room. Master Chen was of high artistic appreciation and he possessed refined calligraphy. Some critics eulogized that his calligraphy style was like the ones of Jin Dynasty and Tang Dynasty. The articles for amusement that he had made started a new classic style and gained numerous approval and high praises from ancient writers and scholars. This study is going to analyze the articles about master Chen Mingyuan from Chen’s genealogy in Tunpen Hall and other documents aiming to explore the art and life of great master Chen. It is also of important significance and value to discuss about the awakening personality of teapot artists for people to appreciate the sand-fired pot which is regarded as a pattern of art.

隐逸与交游;鹤村小照图;匠与艺;

seclusion and social intercourse; small-sized picture of crane village; artisan and art

何岳,江南大学视觉文化研究所研究员,研究方向:紫砂艺术理论。