珍惜华夏精神文化,评判木道伦理体系— —从明式与清式家具的文化差异论传承

2017-03-28朱方诚江南大学设计学院

文/ 朱方诚(江南大学 设计学院)

珍惜华夏精神文化,评判木道伦理体系— —从明式与清式家具的文化差异论传承

文/ 朱方诚(江南大学 设计学院)

DOl编码:10.3969/J.lSSN.1674-4187.2017.01.006

清式家具在华夏艺术风格上的得失,一直是一个争论的焦点。

满清王朝作为中国封建社会的一个沉重的句号,上承绚丽多彩的汉家大明文化,下接民族资本的灿烂先河,在华夏文化的发展进程上有许多可圈可点的成就,就如在工艺美术上来说,旗装、琢玉、制瓷等等,都达到了中华民族手工艺史的高峰,成为华夏文明的优秀范例。唯独清式家具,社会多有微词。二十年来,每每想起,如骨鲠在喉,因为这不是“本是同根、相煎何急”的问题。而是关系到华夏室内陈设艺术的源流、宗脉,关系到民族千家万户的审美习惯与传承方向,也关系万千企业的生存与发达,更重要的是关系到华夏人在使用家具上,节俭与奢侈的生活风尚。由此可见,必须一论。

进入二十一世纪以来,可持续发展的宏图大略令世界生态环保理念日新月异,实木家具是耗材巨大,消费昂贵的生活品类,为此对于继承民族家具定位愈显重要。国人们讲到传统家具,总是随便脱口而出:明清家具,殊不知明,清二式家具,是走了完全不同的两条设计套路,其文化气息表面看是一简一繁,一清秀一丰腴。但是细究起来,却是有着非同一般的精神文化的价值取向问题,是一种人文精神与贵胄文化的巨大反差。是社会文化艺术发展中的逆态生长,是生产力发展过程中出现的倒置悲剧。

一、社会文化的阶段差异

从人类学上讲,满族人的祖先与华夏炎黄汉族同属人类学中的“蒙古里亚安人种”,上古时期,都在黄河以北活动。

1644年入主中原的满清贵族是女真人的后代,就是当年攻破汴京掳走赵佶的金国的一支脉。1234年,蒙古人和南宋联合摧毁了金国之后,元朝政府在松花江下游和黑龙江流域设立了斡朵里、胡里改、桃温、脱斡怜、孛苦江五万户府,管辖当地女真人和水达达。女真在明朝初期分为建州女真、海西女真、东海女真三大部,后又按地域分为建州、长白、东海、扈伦四大部分,继续过着原始的游牧生活。岁月流转,民族仇恨本已淡化,努尔哈赤起初也是效忠大明王朝的,两者相安无事,后据记载,明辽东守将错杀了努尔哈赤的亲属,激起民变,遂使女真与明朝为敌。

由此看来,女真人的家具文化阶段可想而知的,其家具使用要求主要是应付逐草而居的游牧狩猎生活,小形、拆卸、可折叠是其特点。清人入关以后,康熙皇帝开明,尊重博大精深的汉文化,重用汉人匠师,使明式家具在顺、康、雍三朝继续乘势发展。其中康熙前期,仍是明式家具的成熟高峰期,康熙后期,明式家具的发展分化成两条支路:一路更加简洁、单纯的风格,如图1这样的康熙四十八年的方角柜,初看都觉得简单平凡疑为民国造;而另一路是体腔方整,重视雕刻、镶嵌装饰。图2是高浮雕连簇灵芝纹翘头案,特征是案腿虽遵循明作打洼,但仅一面(正统明式是四面打洼),这不是为了省工,而是为了简化农耕文化喜欢仿茎叶的腿。因为其牙头雕花却是深刻七毫米,超过了一般明式浮雕的深度。写实灵芝在此也图案化了,而连成一串七个,并且化出头尾,成了后来清代螭龙纹的样板。就这样,不同社会阶段的民族理念所造成审美差异就在家具的纹样及装饰度上被凸显出来,清式的感觉终于呼之欲出了。

图1

图2

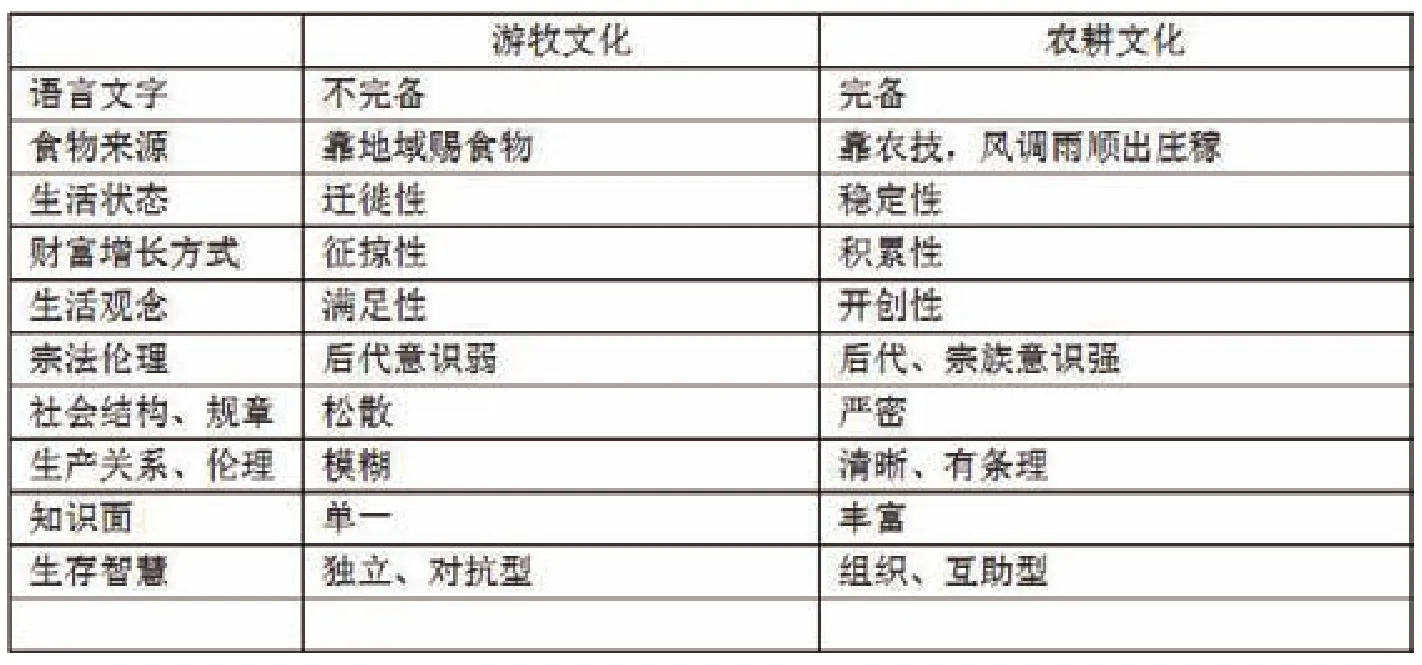

表1 游牧文化与农耕文化对照表

综观明清二代的文化差异,可以从社会形态、宗教派系、艺术审美、民族习俗等方面来论述,才能一辨其设计艺术的优劣与适合度。

(一)农耕文化和游牧文化的差异

过着原始游牧生活的民族,生产方式简单,生产资料匮乏,相对生产力低下,文明社会的道德约束少,所以必然伴随着依靠掳掠积累财富,岁月流转也就养成了粗野的征掠文化。

所谓征掠文化,是人类社会发展特定阶段的产物,在狩猎、采集文化向农耕文化转型时期产生。其特征是获得财富的方式通过战争和对其他部落的征服时又不兼并,而是对其奴化和掳掠,达到长期收“租米”的结果。世界上很多强国在早年的一些社会形态中,都把征掠作为一种主要的手段。

研究艺术史发现古代游牧贵族依靠先进的青铜或铁武器,轻而易举地把草原统治起来,对周围其他小国像佃户一样管理着,有不听从者,就用武力敲打,对附属国进行不定期的军事巡视、征掠,它可以像收租米一样把王族带走,囚禁起来,……这样掠夺财富的例子,在世界史上不胜枚举。如古罗马的兴起,古蒙古王国的膨胀完全是征掠的结果。这样拉动“GDP”的方式,比起农耕文化的艰辛,是不是轻松多了呢?

表一是笔者试用游牧民族与农耕民族不同的社会组织理念及个人生活意志的差异,来说明他们审美观必然存在一定程度的差异。

图3

图4

图5 、6

通过分析比较,可以看出游牧民族的相对独立、个体奋斗型生存习惯,容易形成狭隘的、片面的审美时尚,加上他们生活条件差,与动物搏斗或部落战争的残酷,他们的平均寿命很短,容易形成今日有酒今日醉的财富炫耀欲望,而对保护资源,造福后代的意识相对薄弱。他们的创作欲望也许很强,但是缺乏历史经验延续和科学理性的把握,所以,在清式家具上出现了考虑了审美考虑不了结构的稳固性,考虑了结构,又考虑不了材料的合理节约是在情理之中的。

然而农耕民族有着深厚的历史观,看重社会理念的审美共性,会形成全面的、富于历史观的、顾及生产理念的审美观,既有源远流长的文明脉络相传,又有融合外来文化元素的智慧,因此而言,游牧民族与农耕民族的文化差异相当大,这是二者的家具风格不同的必然差异。

除此之外,清代统治者为游牧民族狩猎文化的代表,崇拜动物纹样,所以清贵族入关后,首先钟情于华夏商周时期的青铜器艺术之风。一是因为商周奴隶社会处于满清社会相近的政治、文化发展水平。二是因为商周时代也是崇拜动物纹样,属于农牧文化交替融合期的审美流,所以既喜欢动物纹样的狰狞威仪,将动物角、牙、蹄、毛纵情表现,又喜欢把柔细的花草,让生命的枝叶纹缠绵其间。因此,清人改造明式家具的手法,不外乎几种。一就是重复立屏式装饰面,二就是“重复折线”,多作拐钩。三是加多层冰盘沿口。因而造就了相对背离宋、明文脉的强悍、矫情的奴隶主贵族家具风格。图3 所呈现的 南官帽椅的演变就能清楚看到这种兽角、牙、毛的元素的演变过程,让人看到图案化的毛、角形态是如何植入到清式家具的构件中的。

(二)不同宗教风格的取向差异

图7

图8

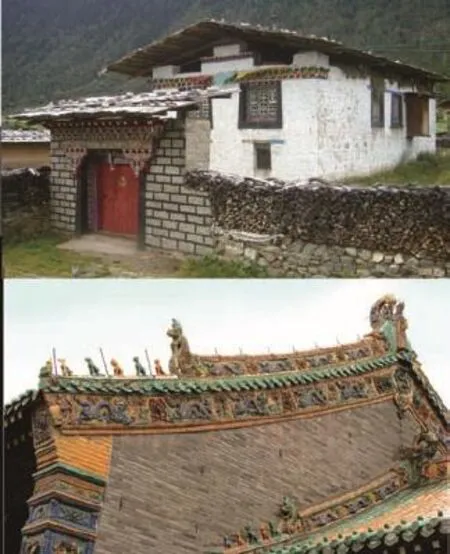

清代比起明代来应该是更崇尚宗教,所崇拜的佛教派系属小乘佛教。小乘佛教原盛行于印度,元蒙时期的宗教大融合大普及,使藏传佛教——喇嘛教传播至女真族,并成为其国教。藏传佛教思辩理论上从大乘佛教,但是诫规上尊小乘佛教,所以佛教学上还是归小乘。

小乘佛教艺术的风格比较讲究序列美,重复、对仗、多层次展开是其艺术创作的主要骨式构架的特征。就如今天泰国的佛寺、佛殿,屋脊的叠加,屋檐重复出挑,台座的重叠,门窗的眉板迭构。(图4)这也是和华夏中原长期崇拜的北传佛教禅宗、密宗所流行的建筑艺术风格有比较大的区别。

小乘佛教的艺术手法特征在中国藏区建筑也多有体现,虽经过中原地域文化的影响有比较大的改变,仍然是在佛教白塔,楼殿屋顶、门窗加强重复的折线,体现出强烈的与华夏建筑完全不同的宗教风格,(图5)所以清代初期建造的承德避暑山庄、北京四合院,就充分体现了清代建筑宗教审美观的差异性,这种深层次的审美习俗,也是左右清式家具构架发展的重要因素。(图6)当然,清式家具的板面装饰纹中,多有宗教图案穿缀其间,与明式有所不同,形成了鲜明的宗教倾向,因而降低了实用性的标准,也是一个缺憾。所以体现到家具上,就是崇尚重复立式屏与繁复的折线手法。

(三)追求社会职能完备、强化尊卑风的差异

清代是奴隶主贵族以统治者身份步入封建社会的殿堂,对礼制的要求自然更高,就如商周的青铜器承载了繁多的尊卑体系,才有那么众多的器物型制来烘托奴隶主君王的神圣光环。

华夏家具的使用功能分类在宋朝就比较完备了:坐具(椅、凳、敦)承具(几、案、桌)卧具(床、榻床、榻)庋具(柜、架、箱)其它(屏、架、盒、座)。都各有各的形,用途分明。并且也依照儒家学说的君臣父子、忠孝节义的封建社会伦理,在家具尺度、装饰上略加区别,但是,无法满足奴隶主贵族那种神明天下,威加四海的要求,因此到了清式家具体系上,其社会职能的分类相比前朝更为清晰详尽:宫廷家具、商贾家具、文人家具、田园家具以及宗教家具,每个类别都能清楚地反映各个阶层的社会地位和审美态度,如架就有屏架、书架、盆架、衣架、花架、箱架、兵器架。光书架就演化成:全亮格架、有门亮格架、多宝格架、搁几架格、柜座架格等等。这类书房用器,上至王府、高级僧房,下至帐房、学堂。可谓异曲同功。但是不同的场所,需要不同的形式来满足伦理尊卑的需求。为了体现森严的等级,就不免要在造型款式上下功夫。于是乎,头的魅力,腰的功夫,角的分量,浑身解数都用上了。这样为突出尊卑而降低艺术品位及追加工艺堆砌的局面就形成了。即便同是宝座,明清二式还是泾渭分明(图7)。

例如清式太师椅座,(图8)极尽繁缛、华茂、壮实、霸气之能事,不惜在个别构件上大做文章。

(1)搭脑改为大如意式,实为灵芝变化而来,如强弩置顶,坚韧有力,好不威武,完全没有宋明搭脑仿官帽,轻松而有弹性的韵味。

(2)椅子中段增加束腰,是将明式桌子束腰开窗的装饰件移位而来,使得膨牙蜂腰,故作一种收敛之态。这样的手法在明式椅具上是完全没有的,略感到别扭,总觉得气韵阻隔,上下不够顺畅。

(3)硬三弯式鳄鱼足,很强硬地再现霸气,一如古代武士的盔甲标配。

此三点在某种意义上,将华夏图案学的骨式发挥得淋漓尽致,极大地宣泄了权贵者的自大之心。

图9

图10

所以,从解读中华经典文化的社会学的角度看,清式家具在造型上过分聚集人类社会的初级装饰元素,形式上滥用先朝炫耀富家豪气的符号,手法过于夸张直白而浅显,缺乏中华艺术的耐人寻味,这样的作品怎能入华夏经典之例呢?如此牵强附会的装饰风,能沉淀下来,值得弘扬的价值又有多少呢。因此,清式家具为了宣扬贵胄宗教文化所作的努力,造型诡谲,显示了精神层面的神秘。气势霸豪,费材耗工,是违背中华民族节俭内敛的伦理道德的。清代权贵们指鹿为马,践踏了华夏民族靠悠然心会的审美意趣,在艺术设计学上是犯了低级错误的,有积聚封建文化糟粕之嫌。

二、清式家具设计的二大误区

清式家具,秉承上层贵族集团的审美意志,对中国传统家具作了二项要命的改革:

一是放弃了明式家具的挓度(垂直构件向中心微倾斜度),使清式家具的立梃、主腿都成了垂直线,再也没有下大上小的避免视差的预设挓度,且不说桌类、柜类,甚至是案类、椅类都没有挓度,气势全无(图9)。二是改变了明式家具突出构件线形审美的特质,片面追求青铜器的面观赏法,导致家具的框架中增加了精雕细刻的重度装饰板,一时明式构件面目全非,凸现了清式家具的厚重、繁缛、豪华、霸气之感(图10),这里不是单纯的见仁见智的问题,必须科学地论清是非,才能知道今天该弘扬何种家具风格,传承何类家具的品位,在此问题上可以有多个角度来进行探讨。

(一)从民俗学上讲,事物的形成有其长期的习惯,中原农耕民族几千年来定居于木架房屋中,对华夏建筑木构之美情有独钟,这不是简单的喜欢,而是长期对器物的立面倾斜线所体现的律动、节奏、稳定性、舒展度的深刻认同。这种看似可有可无,稍费工本的挓度,对于汉人来说是不可或缺的一味主料,弃之则风味尽失。而这种感受对长期居住在帐篷中的人是难以体会的。

图11

(二)从工艺上讲,明式家具的构架节点,是展现技术美的重要亮点,被雕花板替代了构架后的立面,少了生动感,更觉呆滞厚拙。用三千年前的青铜文化的面观赏法,代替发展了三千年的木架榫卯结构序列美,从民族制造技术的发展意义上来说,无疑是一种可笑的选择。(见图11)

(三)从文化学上讲,中国由于文字的特点,而形成的书法艺术,从春秋战国时代以来,数千年的绵延发展,线的审美意识已深入民族国粹,对建筑、家具的线形追求也成就了其他民族难以体会与模仿的绝招了,而清人买椟还珠,把榫卯学了,却把汉族家具仿建筑的构架艺术丢得一干二净,完全颠覆了华夏的审美观念,另起炉灶搞游牧民族的奴隶社会特征的文化时尚,无疑是一种极大的倒退。

(四)从艺术学上讲,清代武士们追求入主中原的豪迈,一统天下的威风,就不免要在家具形式上下功夫,于是乎,头的魅力,腰的功夫,脚的分量,浑身解数都用上了。那么,形式美的法则被滥用之后,所呈现的必然是毫无条理的形式堆砌。 华夏造型艺术的审美讲究虚实相生,密不透风,疏可走马。处处有虚灵烘托主题的想象空间,而清家具错误运用金属工艺的手法,密实繁缛,让人透不过气,无审美遐想。

(五)从中华工艺美术经典图案学得角度上来看,清式家具在造型上过分聚集元素符号、形式美处理的手法过于夸张,结构上生硬粗壮而悖理,这样的作品难以列入华夏民族文化的经典之例。世界上由于主导文化突变,多有这一类怪异的装饰风呈现,但是,能在历史长河中沉淀下来得到传颂的毕竟少有可能。所以,清式家具为了宣扬贵胄宗教文化所作的努力,在艺术设计学上是错误的,经济上费材耗工,奢侈浪费,违背中华民族勤俭内敛的品德;造型神秘诡谲的风格,也是违背了华夏哲理中中庸坦荡的审美标准,有封建文化糟粕之嫌,在对清式家具的继承中我辈尤其要慎重。

三、不同风格的设计带来文化品质的差异

今天我们当然以人类的科学发展观着眼,站在现代人文主义文化的角度来看待明清家具的文化品质,稍对比一下,就能看出不是后来居上,而是后来居下。

(一)在明清家具的外表上,看似儒雅秀气与强悍壮硕的对比,其实是资本主义萌芽文化与奴隶主贵族文化的差异,是人文精神与贵族政治的对抗。人文主义要求减弱人的尊卑和等级感,今天即使与总统同处一室谈话,座椅款式也应该一样,(法庭除外)。而清式家具刻意用奢华形成他们贵族土豪心中的威严,附加许多累赘的装饰,这在现代文明社会中是绝不可取的。

(二)在明清家具的设计上,反映出重文化气度与赏工艺繁复的设计风格的对抗,这是二种截然不同的设计理念,这是低调的高贵与浅簿的炫耀所体现的不同审美情趣,是明清家具品质的分水岭。

乾隆皇帝是一个文化品味不高,但是热心于艺术的发烧友,在他的直接参与下,全民崇尚工艺,讲究尺度大,雕琢繁,装饰层面多,甚至内层转心雕……这样,把中华艺术重气韵,求整体的审美原则给破坏了,造成今天良莠不辨的世俗审美风尚,并且还很有市场。在贫困中走出过的没有艺术欣赏经验的人们,特别容易被那种表面奢华所征服。清中期出现的穷工求细时尚,实在是华夏民族艺术发展史的一大败笔。时至今日还在祸害新一代土豪的眼光。

(三)在明清的家具风茂上,显示了中华造型艺术恬淡风与唯美奢侈风的对抗。

明代文人继承儒、道、释三家的经典传统,提出生活艺术要尚简、尚雅、尚精、尚淡,归根结底是尚俭。因为农耕民族的财富在于积累,所以习惯尚俭为乐;游牧贵族的财富多在于征掠汇聚,所以尚奢。明作家具,木尽其用,如同画画提倡惜墨如金,构件用料能细决不粗。而清式家具挥“贵木”如土,昂料滥用,靡费之极,开实木浪费之先河,这就是明式家具内敛与清式家具的张扬之风的根本区别。(图8)

(四)文人精神与世俗趣味的差异,文人重道、重理,重艺术;世俗崇贵、崇怪,崇堆砌。

在艺术道德水准高的社会中,人比较的是才学,是贡献,是一种不影响他人意志的自娱情境,绝不是红木家具有多少条腿,豪器重得要多少人搬,雕刻花费多少千工。明朝经二百多年磨砺,人文意识已经初步深入民众之心,生活追求也是比较有情趣。比景致,比情景、比过程享受之境。如喝茶,不是比茶贵,比器豪,而是和谁喝,怎样喝。所以明人眼中的家具,如生活的“琴弦”,有书法笔意,有道学构架,有木之生命不息的灿烂。是一种全社会生活享受的审美情趣的表现。

正因为这样,一块小小的刀子牙板,二条反向的弧线设计,才能使得同朝官民都能欣赏其美,捧为经典时尚,经历了五百多年之后,还能感动到世界上大多数设计师和懂设计艺术的人。所以明清家具的仿效价值,孰重孰轻,不辩自明。

四、风格可以演变、品格永远如一

艺术真谛是对比统一的适度(形式美法则很多,夸张、修饰、添加、对称,节奏均衡、序列反复),所以,艺术的审美是应该有其共性的。笔者觉得在中国的格言中,最不中听的是“清官内断家务事”,还有“仁者见仁,智者见智”。这是儒学的糟粕,人出轨总有原因,从性格不合到兴趣差异。而明清家具的文化差异,怎能以“仁、智”一词来了却呢?我们不能以百花齐放百家争鸣一词,来违避对事物高下的评判,更不能放弃一位个体的人或者一个时代对某种艺术形式的评判。试想若是没有欧阳修坚决从几乎落榜的科举考卷中挑出苏东坡的考卷,也就没有宋词的辉煌,同样,没有皮亚诺从落选废标方案中,挑出伍重的设计效果图,今天我们也看不到悉尼歌剧院了。所以,就复兴华夏艺术风格而言,我们必须倡导:扬明抑清振家私。

当今社会,要尊重艺术创造,但审美还是需要符合历史文脉和心理感应在人心中留下的那份情结,家具应该是一种三维的视觉效果和四维的享受过程,是以为人服务而诞生的生活艺术品,同时需要坚信可持续发展、珍惜资源产业道德,珍惜资源。这才是历史赋予我们的值得复兴的华夏艺术精神品格:理性、俭朴、雍容大观。

综上所述,我们有理由突出褒奖明代文人创造的家具文化。明代文人匠师在华夏设计艺术厚积薄发之际,综合华复民族“节俭,内敛,崇雅,重艺”的生存秉德,把农耕文明的成就发挥到极致。这与西方文化人推出的巴洛克、洛可可家具追求华丽,繁复的奢侈风格完全大相径庭。明式家具是匠人的心血,国人的骄傲,文人的精神。明代文人匠师所创造的家具文化成果,尽管在清代被扭曲,但还是“青山遮不住,毕竟东流去”。艾克、杨耀先生以学者睿智的目光重启了尘封的珍珠,明式风启迪了具有人文精神的西方设计师,迎来了现代世界家具业的重大变革,从某种意义上说,是世界上封建社会最成功的家具流派之一的明式家具,引导了现代资本主义家具设计精神的革新。

今天明式家具中华文化复兴中的可贵点是:

•简约,符合今天国人心中自强而不能自大的理念。

•柔婉,符合自然赋予的人体工程学,能应对人体支点、消除疲劳,能供现代人赏心应用。

•生态,明式家具用料精到节省,是华夏农耕文明留下的美德,我们应效法明代工匠,惜木如金,点木成金。

•线型构架,有利于现代工业机械大生产,及开创3D打印的新领域。

在今天,没有一件古典家具风格能像明式家具一样,能轻易融入国际大生产。可以不失艺术品质高标下,提高现代企业生产力,消费者根本不必拘泥于全手工或半机械化生产,只要选料、开料、烘干、切割、细刨、打磨、开榫等能达到传统工艺精度,就是华夏明式家具再世。

回顾各个朝代的审美演变,汉代雄健、魏晋飘逸、唐代丰满、宋代清秀、元代沉穆、明代俊朗、清代奢华;倡导明式文化,分析明清的文化差异,强调的是概念的归属或文化属性的时间维度,也是特定时期文化特征的限定;式,指的是艺术风格和空间归属,当然在这里是界定样式的民族性和文化的阶段性,是为了区别于清式或其他时代的典型样式。

而今天要形成一种尚明风格,还必须具备推崇样式的稳定性和一贯性,既有广度上的一致,还要有延续性和共通性。把明式家具产生发展的文化精神牢牢把握,才能弘扬具有华夏精神的器物养性观,创作出新一代的华夏家具风。

(责任编辑 姥海永)

On the Heritage from the Culture Difference Between the Ming Classical Furniture Style and the Qing Classical Furniture Style

明清家具的艺术风格差异,在于文化阶段不同的差异,也造成了文化品质的不同,在明清家具的传承过程中,这是尤其需要关注的关键之处。

Ming and Qing style furniture differ in art.It lies in the differences of cultural stages and makes the differences of cultural quality.Also it is priority when inheriting and keeping Ming and Qing style furniture.

明式家具,清式家具,文化差异,审美差异

Ming style furniture;Qing style furniture;Artistic difference;Difference of appreciation of the beauty

朱方诚,江南大学设计学院副教授,研究方向:家具艺术设计理论。