对水墨画展览空间设计手法的探讨

——以“对坐”展览为例

2017-03-28南京大学金陵学院

文/ 赵 娜(南京大学 金陵学院)

对水墨画展览空间设计手法的探讨

——以“对坐”展览为例

文/ 赵 娜(南京大学 金陵学院)

DOl编码:10.3969/J.lSSN.1674-4187.2017.01.011

经过近些年来的东西方文化碰撞,多元化形式越发明显;艺术展览1基于美术与艺术词汇中国化过程中产生的范畴分歧,本文中的艺术展览涵盖了纯艺术展、设计作品展、美术作品展、舞台美术展览等各类展览;美术展览指的油画展、中国画展、雕塑展等。的形式也从过去形式较为单一的“权威形态”过渡到强调观者体验的形态,这一转变在全球范围内影响甚广,大到各大双年展,各类国家机构美术展,各类设计作品展,建筑展等,小到艺术家专题展览,家具展等都逐渐呈现出这一趋势。在此基础之上,展览空间的角色空前重要。策展人需要根据一定的美学概念,结合展品特征,提炼出展览主题,继而将展品与空间有机结合,让观者感受策展人的意图。在这个过程中,要展现独特的展览空间,除了基本的流线、形式、材料、肌理、色彩、声光等设计,还应该让观者感受到策展人塑造的独特的氛围、情境、场景。在当代艺术发展颇为迅猛的同时,不少人也在致力于水墨画的研究,与此同时,要将水墨画的现代精神凸现出来,不仅仅是艺术家的事,将当代艺术家的水墨作品以更现代又合适的方式展现出来,也是需要学界注重的。这样的呈现方式不仅仅是空间设计师或者策展人的事,而应该用跨学科的眼光,既了解到艺术家的图像,又要结合其特点进行合理的空间设计,本文将试图进行探索水墨画展览空间的设计手法。

一、展览空间在艺术展览中参与度的衍进

国际上大大小小的展览宛如泄洪的洪水,这冲击直达中国文化的神经末梢。艺术在文化全球共享的时代,其面貌也开始模糊,与其他学科的融合与跨界合作等都从一定程度上改变了艺术的创作方式和呈现形态。中国传统的收藏和展示也在现代社会形态的重组中消失殆尽,取而代之的是具有现代性的美术馆,在很长一段时间内,现代美术展览的方式是实物陈列、图文阐释,有的加上模型展示等方式,数字媒体也被引用进来,展示空间设计在这个过程中缓慢发展。随着文化全球共享的脚步,艺术文化界限模糊,也同时改变了艺术展览的形态。最典型的如纯艺术展、设计作品展、美术作品展由于作品本身的特性,展览形式有明显的差别,而文化创作多样化和学科的融合使得原本泾渭分明的展览方式差别逐渐缩小,在整个过程中,展示方式和展览空间被推到前台来。当下艺术展览的展示空间,已经不单单指的是陈列的艺术品和观众活动区域。艺术与空间的关系也逐渐被重视起来,有学者明确提出了这一概念,“并从文化传承、古今对比、空间互位、功能转换等角度出发,在时间中寻找艺术发展的共生特点,由此得出艺术与空间互生互在的设计理念”。知名策展人在接受采访的时候也曾经明确地表达过“今天的展览已经不是传统意义上的展览了。站在今天的角度上来说,一个展览已不是简单的陈列一些艺术品,它是一个活动的地方和表演的地方,是艺术家和公众之间交流的活的场所”

场域是布迪厄社会学的一个至关重要的空间隐喻,他明确的提出“社会科学的真正对象并非个体,场域才是基本性的,必须作为研究操作的焦点”,他把场域定义为“位置之间客观关系的网络或者图示,有位置就能对其占据者行为施加影响,在结构之上起决定作用的是由各种权力或资本的分布结构、现在与潜在的客观状况界定的,也是由其他位置间的客观关系而界定的”,这一概念可以广泛应用于社会各领域研究,布迪厄还曾经用“知识场域”为例进一步阐释与界定,知识或者符号的生产者,如文学家或者艺术家争夺象征资本的机构母体组织母体以及市场母体。即使科学本身也身处场域本身,以此类推,将场域概念用于现代艺术展览场域也是一种自然而然的选择,权力或者资本需要一个空间来完成,或者说艺术品要根据其自身特性在适合的空间中完成自身价值传达,更何况,布迪厄在社会诸般都强调隐喻性空间的重要性,这一概念用于一个实际空间的表达也是再恰当不过。基于此,展览空间成为艺术展览活动中越来越重要的角色。

早期专业艺术展览空间是作为一个绝对权威形象出现的,更多的是象征官方的地位和政府喉舌,体现统治阶级的意识形态,是一种精心策划的精英艺术,此外还有一些艺术品因为价值原因,展览的方式也更多是保守的,空间的表达方式更多是单一的实物陈列,图文阐释,配合封闭的透明展柜和灯光,在展柜前面预留出充分的人流线就算完成一段展示,在这种模式中,艺术品是高高在上的,观者的参观体验是次要的,而空间的特征和设计是最容易被忽略的,随着社会的发展,基于人体工程学的观展体验也被重视起来,在体现艺术品特征的同时,展览空间中观展动线尽量优化,结合艺术品特点和观展需求,灯光、湿度、色彩、肌理等被综合考量,时至今日,很多博物馆或者美术馆依然采用这样的展览。社会多元化发展的趋势下,全球文化共享,艺术展览也转向更加广泛多元的社会性文化场所,职能的改变使得展览空间的重要性被凸现出来,审美的多元化,以及普通民众的意愿逐渐被重视,观众的参与度,交互性趋势等越发重要,而一切为了观者有更好参展体验的空间设计更加被关注。在艺术展览场域中,要完成权力的过程需要获得公众的认可,这种语境关系中,艺术品、展示空间以及观者三者形成一种全新的关系,空间成为艺术品和观者之间的重要桥梁,因为空间的重要性由单纯的艺术展览而进化到参与艺术创作中去,展览空间身份的转变也造成了艺术创作方法、艺术品评判标准和观赏方式的变化,展览空间参与艺术创作意义空前重要,而如何处理好这三者之间微妙关系成为检测策展人策划能力的重要考验。

二、从当下艺术展览特征探讨水墨展览空间设计可行性

作为文化发生的场所,展览空间应该具备最基本的展览空间,根据展览目的的不同,应该配备其他更多文化活动的基本设施,传统的水墨展览空间组成一般就是展厅和一些必需的服务空间,随着观念的改变和全新技术如VR等的发展,艺术展览场馆的空间特性也发生了很多的改变,空间角色、空间特征、空间设计手法等都随之改变,总体说来空间设计的趋势是开放化、技术化、虚拟化。在这个过程中,从文化指导的方向我们需要抓住艺术展览空间的趋势特征:

1、策展人对于参展作品以及空间的掌控

布迪厄除了提出场域的概念以外,紧紧围绕这一概念的还有惯习,他认为决定场域气息和性情倾向的正是惯习,“惯习是社会性地体现在身体中的”,“我们提惯习,就是认为所谓个人,乃至私人,主观性,也是社会的、集体的。惯习就是一种社会化了的主观性。”因此艺术展览中的惯习我们可以理解为,在整个展览中提出展览主题并通过各种手法将参与的艺术品进行各种方式的呈现行为,在展览活动中起到此项作用的正是策展人。布迪厄还提出了分析模式的简要公式,即“〔(惯习)(资本)〕+场域=实践”,将这个公式映射到艺术展览中就是,策展人带着惯习(这个惯习由策展人的受教育背景,学术思想等一系列定势组成)和各种资本,在展览空间中解决矛盾,从而形成了艺术展览场域。

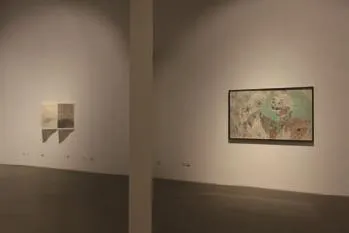

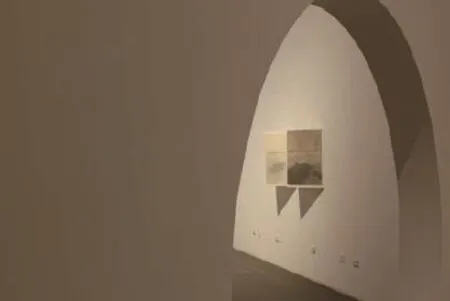

图1-1

图1-2

策展人与环境设计师不同,需要在环境设计师的基础之上针对现有空间特征,结合艺术家的作品思想,将空间和作品有机的结合在一起,以期能够达到全新的诠释高度。这对于策展人是不小的挑战,既要充分把握艺术作品的涵义,又要充分利用空间元素,更要考虑到二者结合之后有无全新开拓性,而且必要的时候要将艺术家的作品从原有的状态中剥离,重新放置在全新的空间当中,表达特定的精神主题,只有将这些充分把握之后才能有更高的呈现方式。

近几年受到西方艺术影响,策展人逐渐受到关注,对于本土策展人的探讨也颇多。一般来说中国传统的策展人是博物馆、美术馆的策展人,他们的主要展览手法建立在艺术史研究方法之上。中国传统的艺术史方法研究主要是线型的研究方法,比如俞剑华《中国美术史》的研究方法是按照时间顺序,还有其它就是风格、材料、门类等等,在传统的博物馆以及美术馆无外乎是依照时间、风格、材料等来进行排列,这样的方式被业界和观众都认可。但随着西方艺术展览琳琅满目的研究方法和展示方法出现之后,对于中国当下的艺术研究及展览模式也造成了很大的冲击,20世界60年代哈拉德森曼策划的“当态度变成形式”冲破当时的各种专业术语,提出了全新的观念,并且在艺术史中深深扎入土壤生根发芽,他的视角从展览作品转而投到展览过程,在此之后不断有人进行全新展览探讨和尝试,类似这样新形式的出现,国内学术争论、观众质疑一直存在,在这样的环境中,本土策展方式的探讨,对本土文化土壤的挖掘,也将是一个良好的探讨方向。

将中国水墨画以全新的方式呈现也是当下学术界要深化的课题,因为近几十年来,美术界对于中国水墨画的现代化的探讨也是持续不断的话题,如何将血脉中流传的传统思想体现当代人的思想和时代性,这是画家们进行创作时需要深入思考的问题,而除此之外,在展览过程中如何将这些作品以更具有时代性质的方式来呈现也是不可忽视的课题。因此当下的策展人需要更多的学术思考,将社会、传统、经济、价值、艺术、权力等诸多元素综合考虑,在合适的展览空间如大小、位置等当中呈现出自己的艺术观念。不仅仅是中国传统绘画需要,建筑、产品、家具等在展览过程中都需要多方面的信息渗透与烘托,因此当下的艺术展览更像是策展人观念与思维的呈现。

2、观者借助空间对艺术品的阅读和感知

图2-1

图2-2

本文前面关于展览空间角色变化的探讨中,对艺术展览模式的发展趋势已有粗略梳理,不赘述。而艺术展览模式的现代性带来的另外一个变化特性就是观者在展览行为中地位的转变,罗伯特斯托关于当代艺术展览的功能曾有言“展览不再作为一个导师向观众灌输任何知识或真理,而是一言不发的向观众袒露自身,听从审美直觉的裁断。”,在这样的转变之下,传统的展览模式无疑显得过于呆板,文化多元化的状态之下,艺术展览在表达策展人主题的同时,无论是商业展览还是非商业展览,唤起观众的共情性也足够有必要,这样艺术展览的效果才能算达到。

社会发展已经处于后工业时期,人们有意无意的将时间用在交互行为上,人机交互行为的更深层次意义其实是资讯的获取和人与人之间的交际,这种有异于传统社会生活的方式,决定了人们思维方式的全新改版,而在展览过程中,只有充分注重到这些全新的变化,才能屹立于时代潮流,达到展览该有的效果。比如在新的交互传播形势下,人们一改过去的被动,被动的阅读网页,被动的接受等,微博、微信公众账号等的流行,让人们充分体会到参与的愉悦性。良好的体验让人们观察世界的方法发生巨大改变,这样的变化从网络延展到实际生活当中。这样的思维方式,让人们对艺术展览中的体验性和互动性要求逐渐增高。交互与体验,可以让观者无限接近策展人要表达的精神主题,基于个人的艺术修养,引发观者不同的精神思考。

交互性的传播趋势在实际的艺术展览操作过程中,提高了空间感受需求,使得观者借助于空间特征完成实际体验。艺术展览和网络、出版物等传播方式相比,其最大的区别就在于它的空间属性。亲身处于空间当中去感受,去观察艺术品和通过网络出版物等观察方式的感受是截然不同的,二维和三维之间的区别感受差别巨大,带来的精神感受也会更加丰富。艺术展览依附于展览空间,而空间在展览过程中也应该被重新考量,这和前文的论述观点也是相同,不加赘述。

图3-1

图3-2

图4-1

图4-2

魏晋时期宗炳的《画山水序》中提到“夫以应目会心为理者,类之成巧,则目亦同应,心亦俱会。应会感神,神超理得。虽复虚求幽岩,何以加焉?”这其中提到如果能把看到的山水画下来,这样作画者和观画者都可以体会到山水带来的“理”,使得观画者和作画的人都能超脱于浊世之外,在这个过程中,按照现代展览思想来阐释,既强调了作画者的思想,即艺术创作的外露,又强调了这样的外露给观者同样带来极强的视觉感受和艺术氛围。而让观众通过作品充分感受到艺术作品思想和氛围是交互性达到良好效果的最终表现。这样的思想在今天看来依然是具有极强的时代感染力。在知识全球化的今天,将艺术家作品更好的呈现,可以借助当下许多具有时代性的工具和技术,使得传统的思想常演绎常新。

基于以上总结的艺术展览的趋势特征,以及传统绘画思想的借鉴与阐释,提出中国传统绘画展览空间设计的几种可能性,可以抛砖引玉,让更多策展人、艺术家、设计师提出更好的想法,为中国传统美术的现代化进程添砖加瓦。

1、意境空间的塑造

意境一词是中国传统文化典型的美学观念代表,其内涵丰富,它比气韵生动、顿悟等中国化的词汇普及度更广。“‘境界’或‘意境’一词是我国所独有的一个名词,作为艺术批评和文学批评的一个重要术语。但是它的语义非常抽象而且暧昧,因此在比较实际的西方的美学或者艺术学的体系中,几乎找不出一个可以概括它的所有内涵的一个用语”,而随着时间的推移,对于该词汇的理解是在传统丰富内涵的基础上持续变化的。它包括了古人感受到的美感和历来学者对该词汇的全新思考,时至今日,意境一词已经成为现代学者对于继承传统、反思传统、发展传统文化不可忽视的内容。意境即情景交融、虚实相生的意像所产生的优雅的开拓性的想象空间,这样的想象空间如梦如幻,又似乎触手可得,对人的审美空间有很大的影响。

图5

图6-1

图6-2

图6-3

即便在当代,这样的审美感受也是妙不可言的,按照现代的审美要求,要达到这样高度的文艺创作或者空间设计也是非常具有难度的。比如在古诗词中,能够让人达到强烈共鸣并且意蕴深厚,并不是普通的句子能够达到的。就意境一词的解释以及其在艺术创作中的高度,结合前面对于艺术展览空间设计趋势的分析,充分说明,在展览展示空间中,能让观众达到深切共鸣的,并且也是评论该展览成绩的重要指标。就空间设计中,如何达到意境的高度阐释,是需要探讨的。对于意境的空间阐释可以将中国传统文化作为宝库进行挖掘,比如现下应用广泛的中式美学在空间当中的具体呈现,移步换景、借景等,学界目前对于意境的阐释已经非常充分,并且对于塑造意境的关键在于隐喻、象征等手法,而在具体的空间设计当中,这些手法需要得到更多关注。

2、叙事空间的营造

叙事学在1966年巴黎出版的《交际》杂志专刊中诞生,其主题为“符号学研究——叙事作品结构分析”,一系列的文章形成了叙事学的基本理论和研究方法,经典叙事学诞生,九十年代以后,超越了结构主义叙事学的后经典叙事学在美国推动发展,从时间维度跨至空间维度,拓展了叙事学的研究领域,至20世纪末叶,伴随着哲学社科领域的空间转向,叙事空间被人们逐渐重视起来。诺伯格·舒尔兹提出了“存在空间”,这一跨学科视野将存在和空间深层关系在叙事中进行讨论,空间和人类的叙事活动相结合。受到深刻影响的比如现下主流的国际徐汇站、双年展、世界博览会等都在这一思想的影响下,展览方式跳出了以往的专业视域。而从这一角度将中国传统绘画展览以更学术的方式呈现也是不错的路径。

图6-4

图7

作为一个叙事的空间,最重要的是突出观者叙事的过程,利用空间的设计手法能为展览主题建立一个完整的具有高代入感的演绎,在这空间中,观者能够自由活动自由感受,此类的空间还应该具有叙事的特性,比如可以是戏剧化的空间,也可以是只表达观点的空间。既有这些需求,体现在具体的展示方式中,如展线的丰富,展品类型的多样化,以及展品组合展现的方式,媒介也可以多样化,内容和形式不分彼此,相互强调与烘托,除此之外最重要的一点,这样的空间应该与观者有良好的沟通能力,充分激起观者信息捕捉能力以及情感共鸣等方式。

此类方式对于观者来说,对比传统的保守的展览方式应该具有更高的生动性,以及感染力,对于策展人或者艺术生产者而言,这样的方式具有更清晰的条理性和学术性,对展览主题的阐释,也将是更深层次更多维化的。

三、“对坐”展览空间试验——意境与氛围塑造

1、展览简介

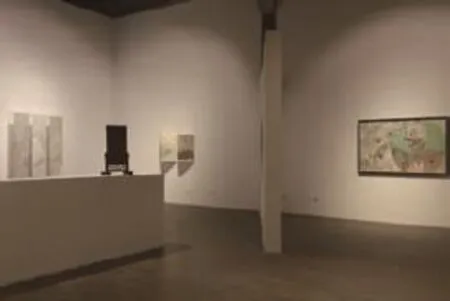

“对坐——图像与空间水墨邀请展”是一次关于传统水墨画在现代语境中展览方式的实践探讨,从最初的展览初衷,到展览过程以及最终结果的呈现,都体现了当下学者、艺术家们对于传统的态度与思考。就艺术家而言,传统应该被尊重,但是固守传统并非正确路径,尊重传统,继承传统,在传统的基础之上对于现时代进行深入观察与反思,珍视当下的时代气息,而后进行创作,成为传统意义的全新赋予者。而要将艺术家们的思考与他们创作成果更好的展示出来,选择一种更具现代意义的展示方式也非常重要,这样的方式能够将艺术家的作品以最恰当的方式展出,并且能够将其思想扩展到大众之中,也要进行全新的思考,“对坐”展览的初衷便是这样的一种探讨。

图8-1

图8-2

本次展览水墨画参展艺术家主要为当代水墨画坛中坚力量,李桐、朱雅梅、刘懿、杜小同、秦修平、潘汶汛、曹远平、徐钢以及雕塑艺术家陈建华。策展人于量对于展览的想法是“艺术家通过“参与”作品来和观众对话,被对话的观众才可能或有或无地被艺术家带进他的逻辑中去,最后得以完成这种“参与”的真实。这种真实需要一个理想的场域,它被用来承载艺术作品的真实,古往今来,无数优秀的艺术品在场域中得到了永恒性的意义,从历史情境中看,莫高窟的壁画属于敦煌,不可分割,而文人卷轴画属于士大夫的书斋,被分割后难以回到原始的情境——图像与其所处环境在空间概念上注定有着不解之缘,空间是图像内涵的无限延伸。因而在承认空间对于艺术作品的重要影响时,我们不妨通过空间来寻觅艺术存在的意义……一切的意义在空间中展开,在空间中凝视,在空间中思考,呈现出一种“对坐”式的寻觅,空间和艺术作品的对坐。”基于本选题前文的论述,

2、空间形态设计手法

芥墨艺术馆是仓库改造,所以空间较其他美术馆博物馆等展览空间最大的特点就是开敞,长30m,宽12m,高10m,经过后期改造,保留原本的红砖墙,因此整体空间从入口处白色乳胶漆墙面为主,到后面则是大面积红色砖墙,涂上清漆适当强调光泽,地板改造后选用普通灰白色复合地板,顶面部分保留原本仓库的形态与材料,配以轨道灯以备专业展览之用。此类空间最大特点就是可塑性极强,可以根据不同展览需求进行布置。

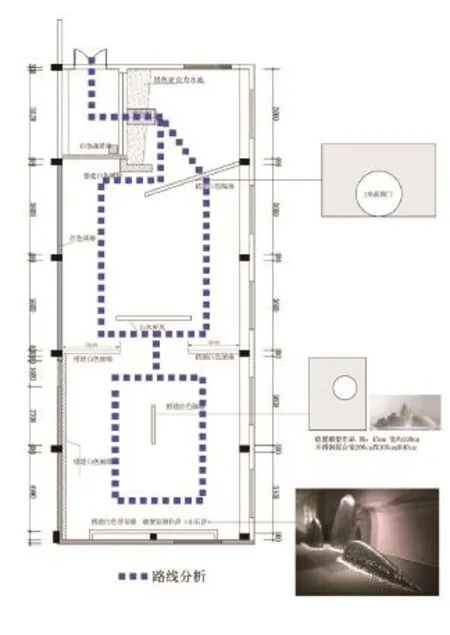

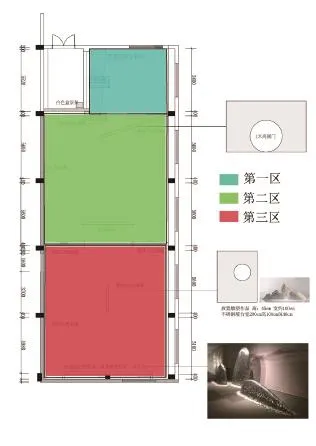

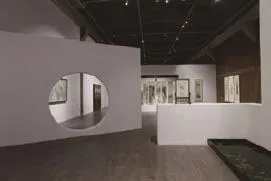

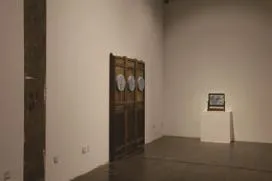

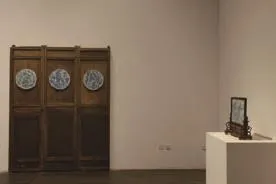

整体空间设计走向在于意境与氛围的营造,注重艺术家的创作图像特点,设计与之呼应的空间,特别需要指出的是,整个空间采用现代设计手法,空间平面用点线面根据美学法则对空间进行切割(图1),整体注重空间韵律的塑造以及对称模式的营造,这样的设计既使得展线合理简洁,又兼顾了视觉效果的呈现。展台和展柜则充分考虑了绘画作品的图像,选用一些能够烘托绘画图像的物件,有的是货真价实的老物件,如所有的家具都是古董,如雕花镂空的板门。家具以及景观植物的摆放位置既参考了过去文人的传统放置方法,又使得每个单元都有机的组合成符合现代人审美的空间状态。

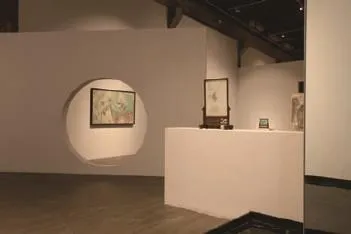

“对坐”展览平面布局整体节奏是从紧俏至开阔,仿若从幽洞踏入草原,主要分为三帧(图2-2),尺幅大小也和空间大小相呼应,作品的呈现方式不论是悬挂、折叠还是放置都保持了作品内容和展示形式的统一。空间的节奏主要靠不同形态的面的切割来完成划分,比如第一帧入口处高一米的矮墙,由于其矮壮的姿态既像钝器在空间中壮实的划上一笔,墙上立画,又起到了展台的作用;高2m,长3m的斜墙,中间留有直径2m的圆,其形态颇似传统的月亮门,这堵斜墙和矮墙之间的距离,恰好留出通道(图3)。展品的不同呈现方式,与墙体分割方式密切相连,比如第二帧左侧白色墙面,用三扇门隔之上嵌入三帧《彩蓝》系列,白色墙体之上配以门隔的木色,木色之上的三组彩蓝,色彩层次清晰节奏感强丰富了立面表达效果(图4)。注重作品与空间的呼应,如矮墙作为展台的是秦修平的《悬浮》,一个胖子似是悬浮在四周密闭的空间,表情惊恐,其摆放的位置恰在展厅的中线上,画中的密闭空间和其后的展厅空间形成了空间的推移,这样的装置方式更加突出了艺术家的创作意图,增加了视觉冲击力,这样的方式显然更利于观者的解读。

展线布局在人体工程学的基础之上,简洁流畅,保证了观者在简短的路径中有更好的观展体验(图2-1,图5),如第一帧的分隔墙面有一个圆形镂空存在,在进入展厅之后可以沿着右手边的通道键入下一帧,但面对这个酷似月亮门的镂空,大部分的观者也会选择跨过该部分,这时候再回望杜小同的《无题》系列和秦修平的《大鱼》系列会有不一样的体验(图6),以及跨过之前与跨过之后观望左侧潘汶汛的《飞花与绿狮》,每一位观者都会有不同的感受,紧邻《飞花和绿狮》是《彩蓝》系列,作品和大面积白墙之间用原木色扇门烘托(图7),图像中来自遥远敦煌的问候和扇门仿佛是传统文化的珠宝熠熠生辉向现代的文化致意,右侧为红砖墙体,该面为曹远平花鸟和刘懿的山水《一花一世界》,空间正中为徐钢的六组屏《华山图册》,第三帧视野更开阔,正中竖墙隔断,左右对称,左侧墙体为朱雅梅山水四条屏《山行》系列,以及镜片山水《山下泉》,右侧为李桐六幅《莲台上》,正中竖墙人眼高度设圆形镂空装置,直径50公分,脱胎于传统漏窗(图8),而这个镂空的设置,使得原本略显呆板的对称空间有了若有似无又妙不可言的丝丝甜的味道,从左至右观赏,和从右向左观赏,形成了一个绝对的视域空间,用眼睛可以感知到这个空间的存在,并且能体悟到其中妙处,而实际的空间又只有一堵竖墙而已,现代的设计手法,用了那么一点中式传统的小把戏,整个空间就呈现出完全不同的气场,正如策展人所言,塑造一个场域,这个场域是眼睛所及之处,大脑所想到之处,突破更多的实际屏障,来承托艺术作品的真实,注重空间的营造,来成全艺术作品最本真的静态,形成对坐的模式,让空间的意境与情景不自觉的散发出来,从而将观者自然而然的带入,引起情感共鸣,这便是展览的意义和目的。

结语

任何时代的精神文化产物,能够流芳万世的一定是最能够代表那个时代特征的。不论是在传统束缚中和世界文化冲击下的艺术家,还是注重西式设计又或者不肯忘怀传统文化的空间设计师,又或者是具有敏锐嗅觉和强大知识量支撑的策展人,都是在这个时代中禹禹前行,不断摸索的探路人,面临西方文化盛行和传统文化式微的现状,既不悖逆要完全复古传统文化,又展开双臂拥抱我们的时代,大概才是更好的选择吧。水墨展览空间的呈现同样也是如此,既尊重热爱世界文化又不因此而妄自菲薄,既不将古人的方式全样照搬,又可以憧憬古人的审美,活在当下,尊重热爱自己的过去,拥抱整个世界,才是现代人该有的态度。

(责任编辑 姥海永)

[1]戴维•斯沃茨(美). 文化与权力:布尔迪厄的社会学[M].陶东风,译. 上海译文出版社,2006.

[2]奥布里希斯特(瑞士). 策展简史[M].任西娜.尹晟,译. 金城出版社,2012.

[3]钟山风.传播方法的演绎一当代展示设计理论与研究[M].湖南:湖南美术出版社,2003

[4]李小宁.展览新空间[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2009.

[5]叶苹.展现的艺术[M].北京:中国建筑工业出版社,2003

[6申丹、王丽亚,《西方叙事学:经典与后经典》[M],北京:北京大学出版社,2010;

[7]彭一刚.中国古典园林分析[M].北京:中国建筑工业出版社,1986.

[8]李媛.从传播学视域对展示空间的设计研究[D].上海:同济大学博士学位论文, 2006

[9]陈突.当代展示空间设计研究[D].同济大学,2006.

[10]龙迪勇.空间叙事学[D].上海师范大学,2008;

[11]姬智,张虹.从“权威者”到“参与者”——浅析展览空间意义的转变[J]美学技术

[12]李海峰.论中国当代艺术策展人的本土艺术价值取向[D].西南大学,2008.

[13]童小明.叙事空间——构建展示空间的情感体验[M].装饰,2012年第10期;

[14]胡牌受,张灿辉.场景于展览空间的意义[J],山西建筑.2011 (07)

[15]陈冰冰,无墙的美术馆,北京服装学院,2012.

[16]王蛮昌,王南漠.图像与形式——当代艺术理论的矛盾点和结合点[M].上海大学出版社,2014

[17]王柳梦飏.当代艺术环境下的新空间物种[D].大连理工大学,2015.4

[18]冉青.当态度成为形式——浅谈展览空间设计[J].现代装饰,2011(12)

[19]皮埃尔布迪厄 ,华康德.实践与反思——反思社会学导论[M]北京:中央编译出版社,1998 [20]邵璐.翻译社会学的迷思——布迪厄场域理论释解[J].暨南学报.2011(3)

[21]毕云天.布迪厄的场域惯习论[J].学术探索.2004(4)

[22]叶燕锋.信息场的较量——展览空间设计专辑[J].现代装饰,2011(12)

[23]蒋同亚.博物馆空间设计的“三远”意境研究[D].北京服装学院,2011

The Investigation of Spatial Design Technique of the Exhibition of Chinese Ink and Wash Painting: Taking Exhibition of “Sitting Facing Each Other” as an Example

多元化文化背景之下,当今国内的艺术展览方式也开始多元化探索,空间形态、观者体验等日益被重视起来,传统水墨画展览空间以及展览方式也引起了业界思考。展览空间形成的过程中,与其他由空间设计师主导的设计方式不同,需要由策展人根据一定的美学概念,结合展品图像特点,提炼出展览主题,结合空间设计手法,包括基本的流线、形式、材料、肌理、色彩、声光等设计,让观者感受到策展人塑造的独特的氛围、情境、场景,这样可以呈现出独特的展览空间。本文以“对坐”展览为例,进行水墨画展览空间设计手法的探讨。

With the growing of diverse culture, the current domestic art exhibitions have begun exploringmore diversified modes. More attention has been paid onthe spatial form and viewer experience. Traditionalspaces of displaying ink paintings and exhibition mode have also attracted the eyes within industry. As to the process of the formation of exhibition space, unlike other design methods led by space designers, it is necessary for the designer to extract the exhibition theme according to the certain aesthetic concept and image characteristics ofexhibits provided by curators. Combining the space design techniques, including the design of basic streamline, form, material, texture, color, sound andlight, the designer can present a unique exhibition space making the viewer feel the unique atmosphere, situationand the scene. In this paper, taking “Duizuo Exhibition” (sitting in front of the exhibits and contemplating ideas the art works show) as an example, the author discusses space design techniques of ink painting exhibition.

水墨画;展览空间;策展人;场域;意境;叙事;对坐展览

Ink painting; Exhibition space; Designer; Space; Artistic Conception; Narration; DuizuoExhibition

赵娜,现任教于南京大学金陵学院,研究方向:设计学。