她和老房子在天国相聚

2017-03-21刘洋硕

刘洋硕

丁酉年的第五个星期日,出身记者世家、被称为“文物保护斗士”的曾一智,输在了另一个战场。化疗未能抑制她的病情,癌细胞在她的“城市”肆意侵蚀,62岁的她告别了挚爱的老房子,一切坚固烟消云散。

我与曾一智相识于2011年——那时,她正因举报“刘老根大舞台”破坏晋翼会馆而受到关注。有着中国新闻奖、黑龙江新闻奖桂冠的她,是改革开放后的第一代新闻人。从1998年起,她便以一己之力,阻止插着经济建设旗帜的推土机将那些不可移动的文物铲为瓦砾。在哈尔滨,她创办了《黑龙江日报》曾经风靡冰城的“城与人”文物保护专刊。

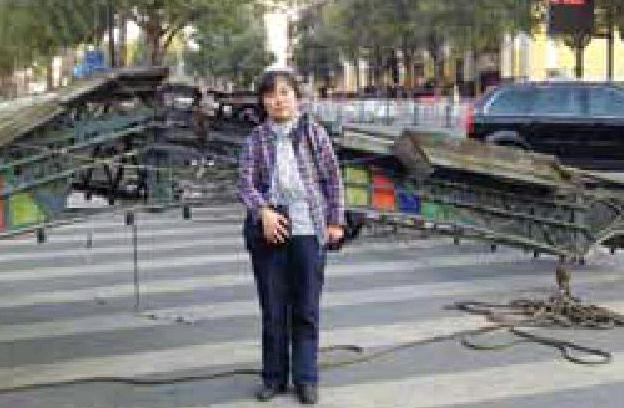

她也不甘心只为老房子留下“遗照”、写下“传记”,更要抢在推土机前,通过法律途径拯救她的这些老朋友。她把相关法律条文背得烂熟,决意与推土机展开“笔战”。从生活的哈尔滨写到故乡北京,她不断探访、写材料、举报,为数百个老房子和一处处历史街区呼吁、呐喊。

很多记者觉得,曾一智身上有着老一代新闻人特有的偏执,以至于在外人看来,她对文字、对文物、对自己,未免过于严苛。对文物的描述与修缮,她不许有丝毫偏差。媒体报道出现错漏,她会气得打电话给我,用老记者的严谨口吻倾诉:“你说,那些记者怎么可以这么写?!”

她成了一些人眼中“哈尔滨的恩人”,也成了另一些人眼中“经济发展的绊脚石”——一个笔战推土机的人。

她也不止一次遭遇危险。一位派人跟踪过曾一智的开发商曾如此评价与她的较量:“那天晚上,她上哪儿去我们都知道,只不过我们没下得去手。我们很敬佩她,因为这些事跟她的个人利益没有一砖一瓦的关系。”

对于愿意为古建筑写些什么的年轻人,她从来不吝惜自己的热情。她一次次带我走遍北京南城,走进一个个老胡同、一栋栋旧房子。她说人老了常常记不清事情,却仍能像家人一样历数它们的过往。

如果梦想照进现实,曾一智本可以和那些老房子一起老去。然而现实是,她总是不得不在一片片废墟前流连,有时还哭出声来。她在北京南城“大吉片儿”地区申请认定的48座不可移动文物,如今拆毁殆尽。

她曾想带我去看哈尔滨的俄侨墓地和犹太人墓地,去看她更多的哈尔滨老朋友,她说:“要赶快来,否则可能看不到了。”我一直未能北上,于是这句话成了另一个预言。

2014年,她查出癌症。最后一次在北京见面,我曾劝她好好休息,别再管那些文物的事了,但对话总被她导向一个令人无法辩驳的反问:“你说我不管成么?”那时,癌症一度是她的秘密。 后来她患癌症的消息公开,人们仍向她举报、向她倾诉,希望与那些打着城市建设旗号的推土机奋战。于是,她又不得不开始一次次的笔战。

我问曾一智:“那些人,他们自己就不能做么?”“你说我不管成么?” 她还是那句结论。

去世前,她仍然奔波于保护文物的现场。在她参加的最后一次会议上,她说:“要用生命去保护霁虹桥。”这座哈尔滨发展史的标志,在经济发展的大旗下即将“拆解分割”。据说,那天上午,她刚刚得知了自己癌转移的消息。

丁酉年大年初四,曾一智写下《新年的太阳升起来了,我和霁虹桥将在天国的花园永远相聚》。接着她向国家文物局发问:《请问破坏國保霁虹桥文物原状的施工方案为何获批?》

她去世后,国家文物局副局长宋新潮给黑龙江日报报业集团的唁电中如此评价这位“诤友”:始终把对文化遗产的保护视为义不容辞的责任,展现了一位记者的良知,一位公民对历史文化保护的理想追求和责任担当,曾一智同志为我国文化遗产事业特别是北京、黑龙江等地的文物保护作出了非凡的贡献,堪称公众保护文物的杰出代表。

“再见了,霁虹桥。”她在社交媒体上留下了最后六个字。生命的最后时光,她想念不能前去告别的老朋友,想起了安徒生的《卖火柴的小女孩》。