开放和谐 参与无界

——高中数学课堂中提升学生主体参与的6个维度*

2017-03-15义乌中学浙江义乌322000

●方 治 (义乌中学 浙江义乌 322000)

开放和谐 参与无界

——高中数学课堂中提升学生主体参与的6个维度*

●方 治 (义乌中学 浙江义乌 322000)

当下的高中数学课堂,学生学习兴趣不高,主体参与热度不够.文章立足高中数学课堂教学,以提升学生的主体参与度为切入点,从创设多样情境、关注动态生成、开展问题探究、设置变式问题链、鼓励提出问题、借助媒体教学这6个维度展开实践研究.

主体参与;高中数学课堂教学;6个维度

当下的高中数学课堂存在着一种普遍现象:教师讲的多,学生听的多;教师展现的多,学生看的多;教师自问自答的多,学生随声附和的多;关键处被教师点破的多,学生一知半解的多.究其原因是课堂上学生的主体参与度不够,学生对学习内容缺少自己的思考与理解.

《基础教育课程改革纲要》中明确提出:教学要改变过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状,倡导学生主动参与、乐于探索、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力、获取知识的能力,分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力[1].北京师范大学曹才翰教授指出:数学学习是再创造再发现的过程,必须要主体的积极参与才能实现这个过程[2].华东师范大学孔企平教授认为:主体参与是指学生在课堂数学学习中的心理活动方式和行为努力程度,它包括行为、情感和认知参与[3].

因此,高中数学教师在课堂教学中要采取各种教学措施,调动学生的学习积极性、主动性和创造性,激发学生全方位和深层次地参与,实现“自主学习、掌握知识、发展能力和促进学生的主体性发展”的目标.

1 创设多样化情境,引发学生参与的趣度

布朗、柯林和杜吉德在一篇名为《情境认知与文化》的论文中提出:知识绝不能从它本身所处的环境中孤立出来,学习知识的最好方法就是在情境中进行[4].教育家陶行知先生说:学生有了兴味,就肯用全副精神去做事,学与乐不可分[5].教师如果能在一堂课的引入时就用数学美和生活化等多样情境吸引住学生的兴趣和注意力,那么对提升学生的参与度将起到事半功倍的效果.

1.1 数学美情境

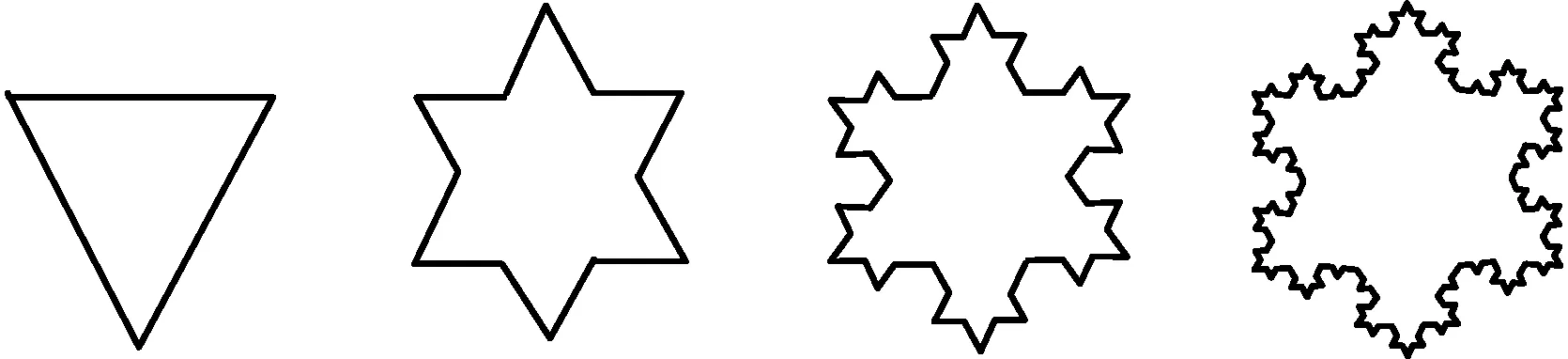

在上等比数列起始课时,笔者引入了外形优美的分形曲线——雪花曲线和谢尔宾斯基三角形设置数学美情境:

1)如图1,假如一个等边三角形的边长为1,那么它在第1次分形后的边长是多少? 分形前后的图形边长有何关系?

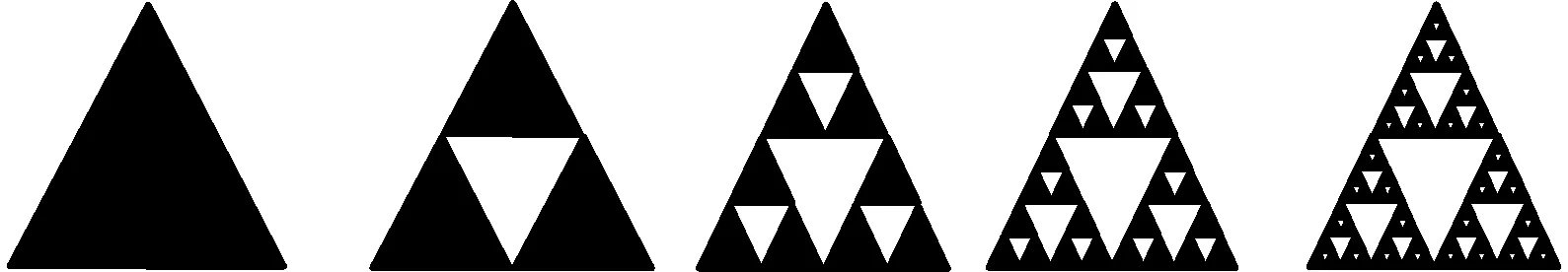

2)请观察图2,后一个图形的黑色三角形数目和前一个图形的黑色三角形数目有什么关系?

图1

图2

中国著名学者周海中教授认为:分形几何不仅展示了数学之美,也揭示了世界的本质,还改变了人们理解自然奥秘的方式[6].以2个有代表性的分形曲线引出等比数列,既可以让学生感受到数学的魅力和数学美,又可以激发学生的数学兴趣和学习参与度,还可以引导学生课后做一些有关分形曲线的研究性学习.

1.2 生活化情境

在进行“简单随机抽样”教学时,笔者采用了师生都非常熟悉的生活情境“买西红柿”:菜摊上有一大堆随意堆放的西红柿,摊主告诉你:允许挑,一块五一斤;不许挑,一块一斤.你一时可能难以抉择,也可能一拍脑袋就决定“挑”或“不挑”.其实,你把目光随意落在所能覆盖到的某个局部,如果10个西红柿中有1~2个是你不能接受的,那么你就决定“不挑”;如果不能接受的达到5个及以上,那么就决定亲手去“挑”.

此情境从学生熟悉的生活实际出发,抓住了学生的注意力,在自然生动引出课题的同时,提高了学生学习数学的兴趣,激发了学生的主体参与.数学特级教师张思明曾经说过:我不企盼每个学生都成为数学家,但如果通过我的教学,能使学生有一种在生活中应用数学去思维的习惯,将使他们终身受益[7].

2 关注动态生成,激发学生参与的力度

叶澜教授曾说:课堂应是向未知方向挺进的旅程,随时都有可能发现意外的通道和美丽的风景,而不是一切都必须遵循固定线路而没有激情的行程[8].因此,教师在注重教学预设的同时,更应有正确的课堂生成观和有效应对的策略,把学生的学习主动权还给学生,引发学生思维发动、情感投入、兴趣激发、智慧共享,把课堂生成当做一次美丽的邂逅纳入教学当中,当生成浅表化时,在肯定中引导;当生成有偏差时,在补偏中认可;当生成有错误时,在纠误中否定;当生成超出预设时,在赞许中整合.

2.1 给闪光点点赞

美国著名心理学家詹姆士说:人类本质中最殷切的需要是渴望被肯定与赞美[9]. 教师应该细心捕捉学生的精彩生成,在恰当的时机给学生点赞,但要注意分寸,既不无限夸大,也不吝啬赞美.或许一个赞美的眼神、一个肯定的手势、一句激励的话语,都能激起学生参与的热情和积极性.

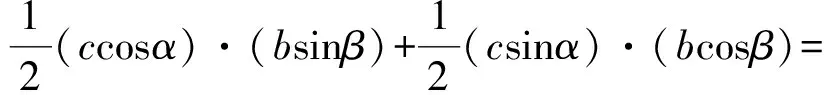

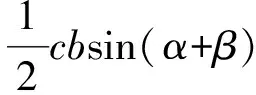

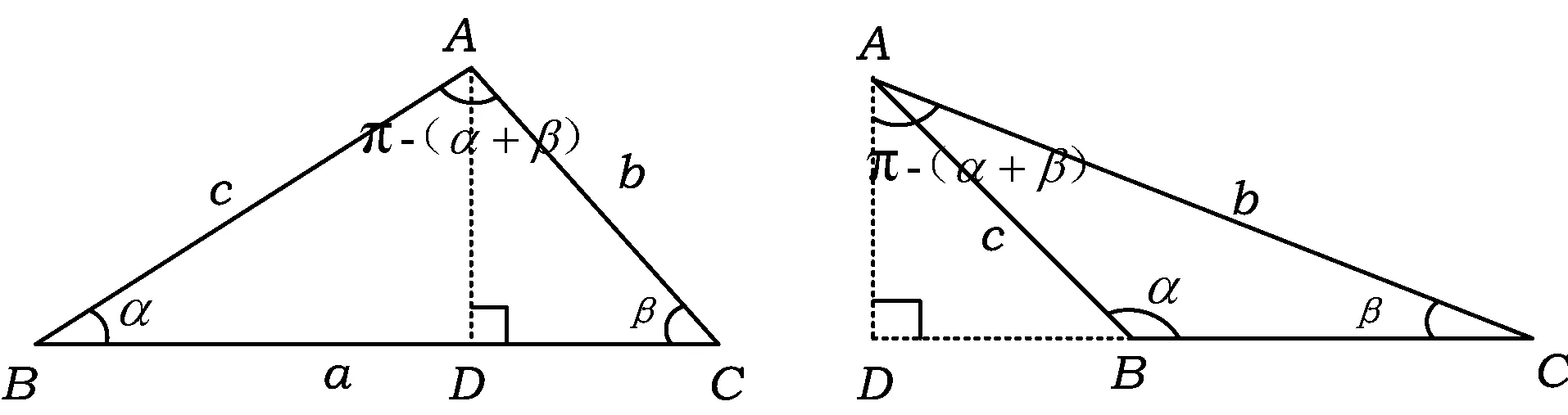

“两角和的正弦公式sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβ”,常规的推导方法一般都是利用两角和或差的余弦公式和诱导公式进行推导.笔者在课堂上对该公式进行推导的时候,并没有急着告诉学生推导的方法,而是给了学生一定的思考时间,结果学生的精彩生成让笔者眼前一亮:

1)当α为锐角时(如图3所示),

S△ABC=S△ABD+S△ADC,

sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβ.

图3 图4

2)当α为钝角时(如图4所示),

S△ABC=S△ACD-S△ABD,

推导的方法与1)类似.

在推导“余弦定理”时,学生没有按照教师预设的路线行进,虽未得到余弦定理,但意外生成了以下方法:

图5

即

c2=accosB+bccosA,

从而

c=acosB+bcosA,

再运用正弦定理可知

sinC=sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB.

2.2 给错误点诊断

细微的错误点容易被学生所忽视,但它往往最能反映学生的真实状态.俗话说得好:细节决定成败.教师要引导学生参与解题过程的严密性分析,并促使其形成认知冲突,找出自己出错的原因,这样有利于形成学生良好的思维品质.

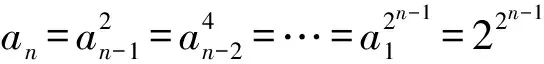

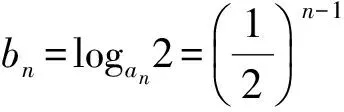

例1 已知数列{an}满足a1=2,a1a2…an-1=an(其中n≥2),bn=logan2,求数列{bn}的前n项和Tn.

错解 由于a1a2…an-1=an(其中n≥2),从而

a1a2…an-2=an-1,

于是

即

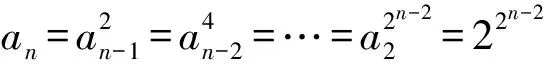

正解 由于a1a2…an-1=an(其中n≥2),从而

a1a2…an-2=an-1,

于是

进而

故

错解中出现的问题非常隐蔽,学生在进行2个式子相减或相除时常会遇到类似问题.这需要教师耐心细致地引导学生对解题过程的严密性进行排查,找到出错的原因.罗增儒教授曾说过:弄清了错解的内容和性质,使学生更接近问题的深层结构,解题的思路也随之而开朗[10].

3 开展问题探究,引向学生参与的深度

一个好的问题往往承载着概念的本质,其中蕴含着丰富的数学思想.在数学教学中,教师要留给学生足够的思考时间,不要以诱导或者暗示的方式把学生的思路限制在自己为他们设计好的模式中.先让学生去唱主角,把学生推到解决问题的前沿,让学生对具有挑战性的问题进行多角度、全方位地深层次思考.

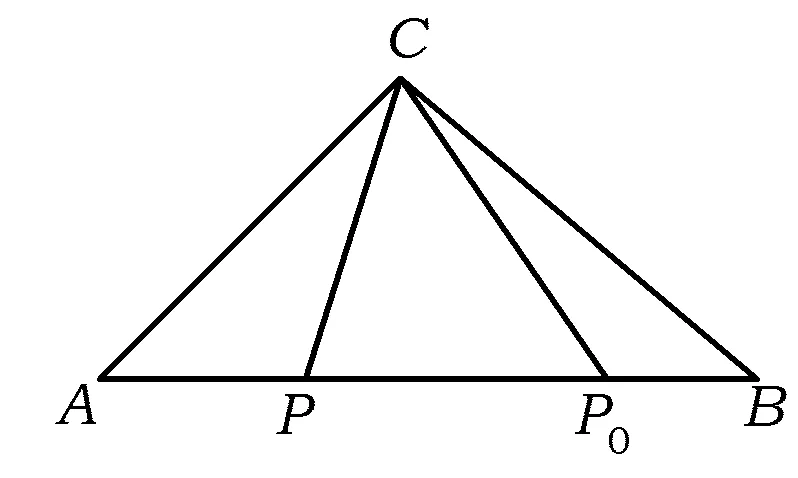

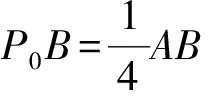

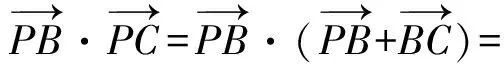

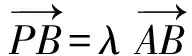

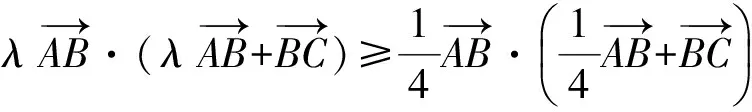

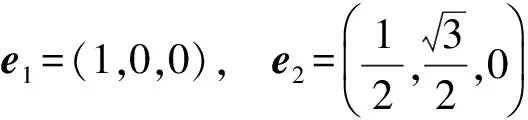

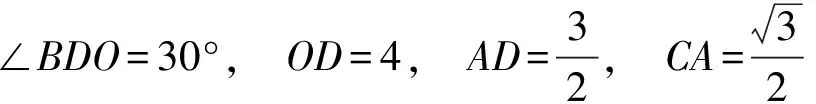

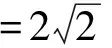

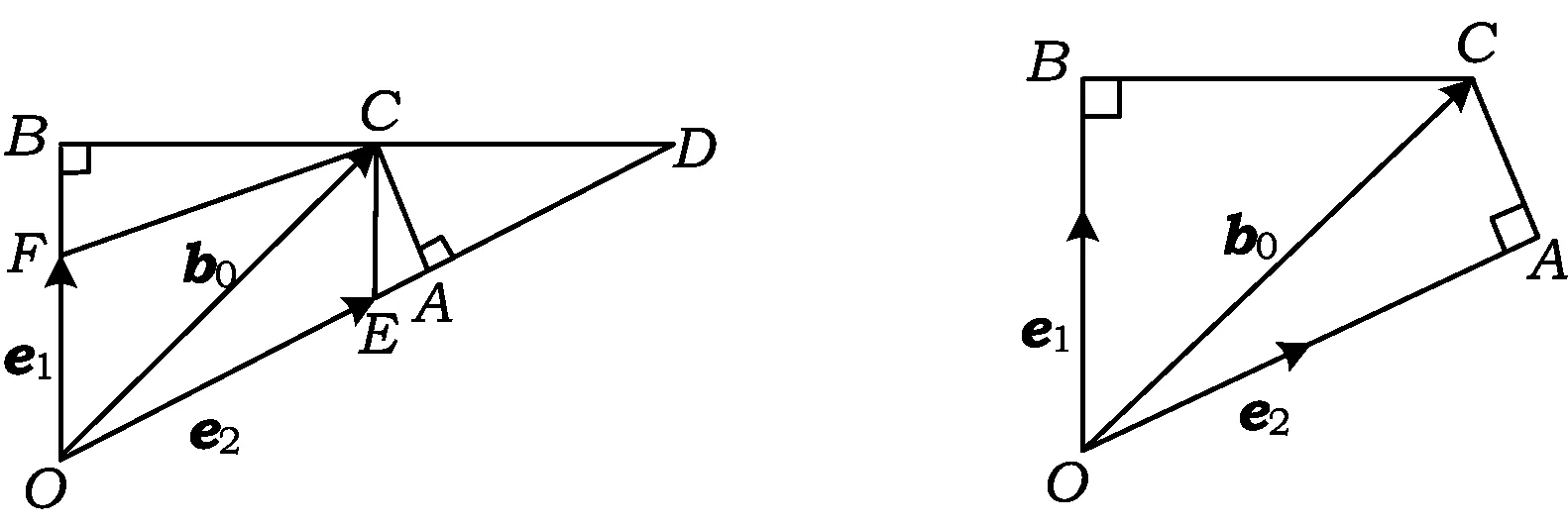

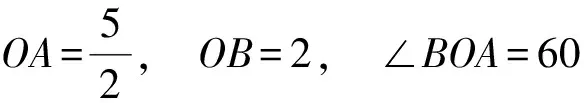

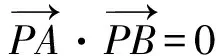

笔者在上高三向量的研究课时,抛出如下2个问题,然后留给学生充分的思考时间,结果学生对问题的深层次和多维度探究让笔者折服.

图6

( )

A.∠ABC=90° B.∠BAC=90°

C.AB=ACD.AC=BC

(2013年浙江省数学高考理科试题第7题)

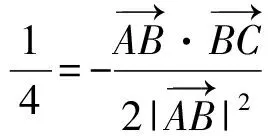

生1:由于

即

故

AC=BC.

从而

即

故

AC=BC.

(2015年浙江省数学高考理科试题第15题)

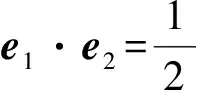

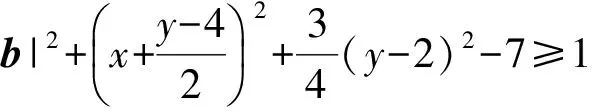

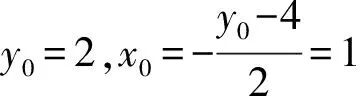

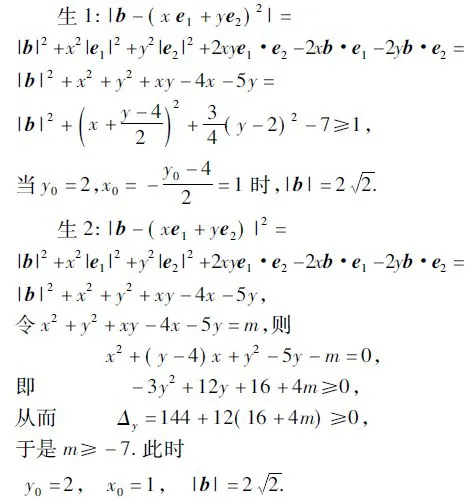

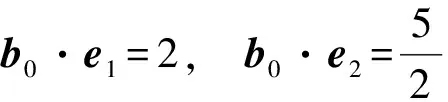

生1:|b-(xe1+ye2)2|=|b|2+x2|e1|2+y2|e2|2+2xye1·e2-2xb·e1-2yb·e2=

|b|2+x2+y2+xy-4x-5y=

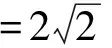

解得

x0=1,y0=2,

从而

故

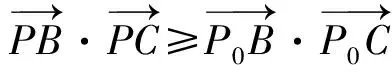

图8 图9

生5:如图9,由生4的解法可知

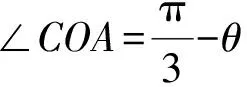

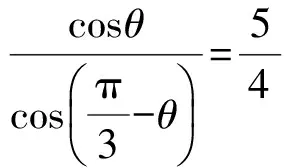

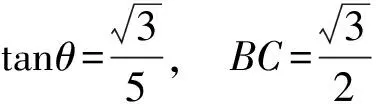

设∠BOC=θ,则

从而

于是

故

以下同生4的解法.

一碰到向量问题,就想到通过建立直角单位坐标基底来解决问题,会极大地抑制和固化学生的思维,容易使学生思维定势.学生对上述2个问题的深度探究打破了这样的束缚,让向量问题散发出浓浓的几何味,真正体现向量是几何和代数的结合体.

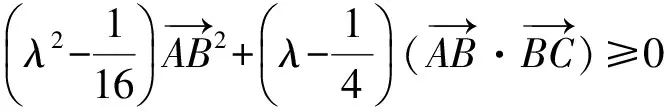

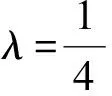

4 设置变式问题链,提升学生参与的广度

问题是数学的心脏,教师应紧密地围绕教学内容,从不同层次学生的学习基础出发,在学生的“现有水平”和“最近发展区”结合点处设计出合理的层层递进的“问题链”,从而创造出连贯的思维环境,激发学生的学习内驱力,不断帮助学生把“最近发展区”转化为“现有发展区”,让他们在原有基础上都获得发展.

上学期笔者在本地一所生源不太好的高中上了一堂高三二轮专题复习的示范课“基本不等式求最值”,考虑到学生能力一般,为了让更多的学生参与到教学中来,笔者以一道高考真题为抓手,设计了层层递进的变式问题链.

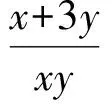

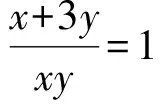

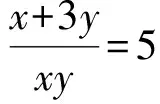

变式4 若正数x,y满足x+3y=5xy,求3x+4y的最小值.

变式5 若正数x,y满足x+3y=xyz,求3x+4y+z的最小值.

本问题链源于2012年浙江省数学高考试题(变式4),若直接抛给学生,则学生解决起来有一定的难度.从学生熟悉的问题出发,设置层层递进的变式问题链,让大多数学生在解决前面问题的基础上解决高考试题.变式5又把高考真题引向深入,即把2个变量问题拓展成3个变量的问题,但是解决问题的核心思路没有变.

5 鼓励提出问题,丰富学生参与的角度

每个学生都是天生的发问者,问题是产生新思想、新方法和新知识的种子.爱因斯坦曾说过:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要.”[11]教师在课堂上要努力创设问题源,鼓励学生多角度、全方位地提出问题.

在高三求轨迹方程的复习课中,笔者提出了如下问题:

例5 在平面直角坐标系中,设A(-1,0),B(1,0),请再给出条件,求点P的轨迹方程.

学生给出条件后的问题归纳如下:

生1:在平面直角坐标系上,设A(-1,0),B(1,0),若|PA|=|PB|,求点P的轨迹方程.

生2:在平面直角坐标系上,设A(-1,0),B(1,0),若|PA|+|PB|=m(其中m>0),求点P的轨迹方程.

生3:在平面直角坐标系上,设A(-1,0),B(1,0),若||PA|-|PB||=m(其中m>0),求点P的轨迹方程.

生4:在平面直角坐标系上,设A(-1,0),B(1,0),若点M在以点A为圆心、4为半径的圆上移动,求BM的中垂线与AM的交点P的轨迹方程.

生7:在平面直角坐标系上,设A(-1,0),B(1,0),若点C在曲线y=3x2-1上移动,求△ABC的重心P的轨迹方程.

生8:在平面直角坐标系上,设A(-1,0),B(1,0)为椭圆x2+4y2=1的2个端点,弦P1P2⊥AB,求直线AP1与BP2的交点P的轨迹方程.

由于问题的起点比较低,因此问题一提出就引发了学生积极地参与,学生从不同角度提出的问题层出不穷.在引导学生对上述8个问题的解决过程中发现:生1~生4提出的问题用到了定义法和几何法;生5和生6提出的问题用到了直接法;生7提出的问题用到了转移代入法;生8提出的问题用到了参数法和交轨法.以起点低的题干为基础,让学生主动参与提出问题并解决问题,对求轨迹方程的定义法、几何法、直接法、代入法、参数法和交轨法进行了复习.

6 借助媒体教学,提高学生参与的热度

以计算机为主要载体的现代媒体,可变抽象为具体,变静态为动态.教师应充分利用媒体资源来呈现以往教学中难以呈现的教学内容,动态探索数学规律.在提高学生参与热度的同时,加深学生对数学学科抽象性和严密性特征的理解,从而真正实现媒体资源与数学学科课程的有机整合.

在探索抛物线y2=2px焦点弦的几何性质时,为了让学生易于发现性质,笔者用“几何画板”软件来动态演示变中的不变性,不仅激发了学生参与课堂的热度,而且加深了学生对性质的理解.

7 结束语

主体参与是智力因素和非智力因素二者谐振的有效机制.只有学生参与到教学中来,学生的主体地位才能真正落实,主体能力才能得以展示,学生的责任感、归属感和交往能力才能进一步增强.当学生的认知和情感都融入教学、实现自觉自主学习时,学生的思维就会被深度激活,这样才能达到教学效果的最优化.

[1] 钟启泉,崔允漷,张华.基础教育课程改革纲要(试行)解读[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

[2] 严运华. 提高数学课堂教学中学生的参与程度[J].教学与管理,1999(3):53-54.

[3] 孔企平.数学教学过程中的学生参与[M].上海:华东师范大学出版社,2003.

[4] 赵杰,李树平.基于情境问题的翻转课堂教学模式的探索[J].科学大众,2015(2):148-149.

[5] 贾建如.高中数学课堂问题设计的智慧[J].中学数学,2012(15):46.

[6] 张融,覃昆.分形几何学——科学与艺术的完美融合[J].教育教学论坛,2013(25):133-134.

[7] 张思明.用心做教育[J].北京教育:普教版,2004(11):1.

[8] 叶澜.让课堂焕发出生命活力[J].教育研究,1997(9):3-8.

[9] 陈文婷.把赞美送给学生[J].宁夏教育,2014(2):65.

[10] 张昌盛.利用错解资源,提升习题的教育功能[J].数学教学通讯,2013(12):30-31.

[11] 赵岭.科学引导学生提出问题[J].现代教育科学,2009(1):73.

��2016-11-11;

2016-12-13

方 治(1978-),男,浙江义乌人,中学高级教师.研究方向:数学教育.

O12

A

1003-6407(2017)03-01-05