书法“墨法”之演变

2017-03-08赵文静

□ 赵文静

书法“墨法”之演变

□ 赵文静

中国书画历来强调书法对绘画的作用,却忽略了两者间的彼此影响。宋元以后的“引书入画”理论,对新兴的水墨画起到了推波助澜的作用,同时也加速了绘画中线条内结构的丰满和自律。宋元以后,中国画墨法、水法迅猛发展,同时,通过“引书入画”的旧途反馈给了书法,使书法、绘画成为一个回环往复的链条,书法的墨法成了书法表现的重要手段。

用墨,是中国画的本体特征之一。水墨虽然是中国色彩体系的衍体,然而,它在中国画色彩中的核心地位,已成为毋容置疑的历史事实,中国画的灵魂就是笔墨。墨的涵义,既是形象上的,又是形而上的。

关于书法中的“墨法”,到唐代仍少有论述,仅有“少墨浮涩,多墨苯钝。(肖衍《答陶隐居论书》)”“墨淡则伤神采,绝浓必滞锋毫。(欧阳询《八诀》)”“带燥方润,将浓遂枯。(孙过庭《书谱》)”三处可见。

书法中“墨法”的运用,始于宋,兴于元,盛于明而变于清,这都与中国画墨法之运用息息相关。首先在书法中自觉运用墨法的,是那些对水墨画的兴起十分敏感和兴奋的“文人画家”,如北宋的苏轼、米芾。米芾的《虹县诗》《珊瑚帖》《复官帖》等墨迹,用墨干湿浓淡,浑然一体,节奏感极强。

书法至唐代,可谓法尽矣。但晋唐的书法,尚未完全超越“文章之急务”的实用性质,以及成书法之法的功利目的,总像是一桩庄严的事情。至宋,方从主观意识上将书法从实用兼艺术的范畴升为纯艺术的境界,才被当作抒情悦性、以散怀抱的“心画”来运用,从而形成了宋代以“放逸”为基调的禅意、画趣、书情融为一体的尚意书风。

北宋山水画大兴,并且多以水墨为主。水墨画对色彩的弥化和山水画对意境的开拓,激发了画家对墨相与线象的重新认识。文人“墨戏”,有用半制品的生纸。用这种纸,对于用笔的力度和水墨晕化的微妙变化,较熟纸的矾绢敏感的多,所以,我们在米芾的书法中能看到浓淡干湿的水墨变化。南宋姜夔在《续书谱·用墨》中说:“凡作楷,墨欲干,然不可太燥。行草则燥润相杂,以润取妍,以燥取险。墨浓则笔滞,燥则笔枯,亦不可不知也。”

至元代,绘画对书法的借鉴更加自觉,对书法笔法的吸收精微化,乃至不落痕迹地和墨法相生相化,书法中的“墨法”进入自觉时期。元代书画一体已蔚然成风,画家的书画风格常相类似,如云林、子久、山樵以及王冕等人的书法笔路、墨法,往往和画法相类。就这样,绘画通过“引书入画”的旧途,将墨法反馈给了书法,使“墨法”成为书法中的又一大要素,同时,也影响了书法的章法。如杨维桢的书法章行合体,有列无行,极其讲究墨色干湿浓淡的变化,线的跌宕起伏、粗细变化随生随化,他将这些变化融在强烈的拙趣之中。元书接承宋书体势的开散和对意态的追求,并且更加强调“态”,具体表现在笔法的精微变化中。而这一精微变化,多从墨法的初度显化中来,从而使书法从“宋人尚意”转向“元明尚态”。

明清以来,书法中的墨法达到了完全成熟而又生变。在明代的浪漫主义书风中,墨法已成为第一要义,从而带动章法,更将尽态极妍之“形学”直接当成“心画”本身,即形即心。

明代的“心学”兴盛,一致推崇率真、直抒性灵的艺术观,书法以行草、行书、草书为盛,以求痛快淋漓的个性表现和直抒性情。于书法之法上,笔法益散漫,墨法益恣肆,这与以徐渭、陈淳、林良等人为代表的大写意花鸟画对水法、墨法、章法的拓展,是互为势用的。明代山水既继承了元代的淡墨、渴墨,也继承了南宋的方笔、湿墨的笔墨效果,从多种侧面丰满了墨法,给予书法以深刻影响。

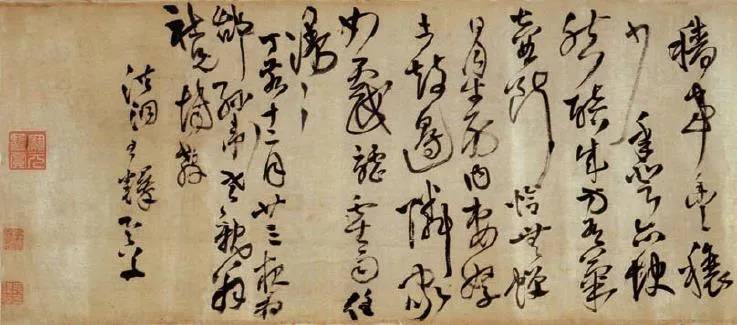

《草书诗卷》(局部)明末清初·王铎

明代的书家也多兼画家,故其书多画意,而又由此孳生了“画家书”。董其昌的淡墨和行气,程邃的渴墨干擦,徐渭的蓬头乱服,石涛的野莽清气,无不直接从画境中创出书法之趣态。王铎虽是专业书家,但他对墨的运用也达到了出神入化的境界,其对涨墨的运用形成了清晰的疏密空间。元人之态“内”,明人之态“外拓”,愈来愈落实到点、线、墨相的本身,愈来愈趋于绘画性,而失却了书法不动声色的文字抽象特征以及笔法紧敛内凝的质性。

关于笔墨形态的理论,近代黄宾虹先生作了系统的总结,他的“五笔七墨”理论提出了理想笔法和墨法的要素。黄宾虹的书法兼厚重与灵动,用笔活泼洒脱,似“铁划银钩”。而他的墨法,更是变化多端,他将山水画的墨法运用于书法中,将墨法发展到一个新高度。他有关于用墨具体方法的论述:“古人书画,墨法灵活,浓不凝滞,淡不浮薄,亦自有述。其法先以笔蘸浓墨,墨倘过丰,亦于砚台略为揩拭,然后将笔略蘸清水,则作书作画,墨色自然滋润灵活。纵有水墨旁沁,终见行笔之迹,与世称肥钝墨猪有别。”

黄宾虹的学生林散之,书法笔法与墨法互为作用,从王铎草书中悟得涨墨之妙,又从黄宾虹画法中承取焦墨、渴墨与宿墨法。他充分利用长锋羊毫蓄水多、下注慢、便于连贯书写的特性,笔毫内所含水、墨不匀,即可随笔锋翻转和运笔速度的快慢产生浓淡干湿的无穷变化,笔法和墨法互补生发,产生一片化境。

书法中居于核心地位的是用笔,只不过将用墨作为一个专门的问题提出来,是对书法理论的完善和补充。但我们应该清醒地认识到,书法用笔和用墨的关系不可本末倒置。黄宾虹说:“论用笔法,必兼用墨,墨法之妙,全从笔出……”“笔法是骨,墨法肌肉,设色皮肤耳,骨法构造虽有不同,骨肉停匀,方为合法。”书法、绘画在法、理、意诸层面上是相通的,书法“墨法”的丰富受绘画的影响。所以,书法创作中墨法的运用,除了掌握笔法之外,还须从绘画中吸取营养,特别是山水画创作,对提高书法创作具有重要影响。

书法到了近现代,其发展更为复杂,围绕“笔”和“墨”,向两个不同的方向延伸:一种强调书法的本体主义,坚持严格的文学规范和笔法核心论;另一种则顺着“一墨”的发展趋势,继续拓展形态和墨态,容易具有现代感和先卫性。

总之,书法中墨法的发展,是随着“引书入画”的深入而逐渐发展的,使书法从唐法、宋意、元态至明态的充分展开,向清的章法进一步开拓。现代书法从笔法的运动形式来说,不曾增添新的内容,而线条结构的变化却层出不穷,书法的墨法变化不断丰富,视觉效果更加强烈,章法被放在了更加突出的位置,墨法越来越成为现代书法不可忽视的重要手段。墨法的表现,确实拓展了书法的表现力。但我们也要清醒地认识到,书法在丰富自身外在表现力的同时,也失却了它内在的一些质性,特别是笔法的缺失,也是我们今天研究书法必须要注意的问题。