气韵生动的追求(二)

2017-03-08郭子绪

□ 郭子绪

气韵生动的追求(二)

□ 郭子绪

可见,气韵在书画作品中的表现,清、虚是“韵”的存生根本。明顾凝远《画引》中谓:“气韵或在境中,也在境外。”清恽格《南田画跋》中谓:“古人用心,在无笔墨处。”“用笔时须笔笔虚,虚则意灵。灵则无些滞迹。不滞则神气浑然……夫笔尽而意无穷,虚之谓也。”戴醇士《题画偶录》中说:“笔墨在景象之外;气韵又在笔墨之外。然则境象笔墨之外,当别有画在。”这都是说的以虚、无见气韵。这是中国书画艺术一直非常重视的表现原则。虚则为清、静、远、幽之本,无画处则引人更多联想,给读者留下再创造的余地。所以有“作画惟空境最难”(周亮工《读画录》)之语出。而清笪重光《画筌》中所说的“真境现时,岂关多笔?眼光收处,不在全图”及“空本难图,实景清而空景现。神无可绘,其境逼而神境生。位置相戾,有画处多属赘瘤。虚实相生,无画处皆成妙境。”都是对“虚”“无”的强调。由虚无而见气韵,是中国书画的极致,也是庄子的艺术精神。劲利而生骨,虚和以取韵。由此可知韵之来处。书法中的韵味,在虚和中诞生。首先是运笔的虚和,而运笔的虚和来自指腕的虚和,指腕的虚和来自心性的虚和。所谓虚和,即如那空中之音、相中之色、水中之影、镜中之像。因此,在学习书法时,必须考虑追求某种风格、某种情调、某种境界,有选择地运用技巧才能达到目的。也可以说,在技巧的运用上,宁不足,不要过,尽可能地求其平淡天成。美好的作品,不是使人狂醉,而是令人迷恋。

此外,气韵的生成与墨的浓淡干湿及纸的浸漾生发亦有关系。书法创作中,笔墨固不可分,然而书中之迹必在于墨显。笔端含墨多少,浓淡干湿之别,亦各有分数,过与不及皆是病。循乎规矩,本乎自然,养到功深,气韵妍雅,要做到笔不掩墨,墨不掩笔,笔与墨相生相发,两相得且两相宜,方为理想境界。所以,在书法创作中,其心性、手性、笔性、纸性、墨性之间,有着极其微妙的关联,五性之间,唯深知书者方能把握得恰好。由此可知,造成作品气韵生动的因素是多方面的,其主观情思,客观认识,及诸多客观因素,以及艺术技巧,均与之有密切关系。而情真意切,豪宕感激,随心所欲,一切出于自然的表现,则是令作品气韵生动的更为重要的因素。张庚在《图画精意识》中,对山水画气韵的生成,有精辟的论见。他说:“气韵有发于墨者,有发于笔者,有发于意者,有发于无意者。发于无意者为上,发于有意者次之,发于笔者又次之,发于墨者下矣。”

然而最圆到的说法,莫如恽格《南田画跋》中:“气韵藏于笔墨,笔墨都成气韵。”更确切地说,“气韵生动”实由内在的生命及内在生命所焕发的“生气”所致。因为,神韵是一个人本质的显现;本质的显现,才是人的全部生命力的显现。然而,仅有生动还不可能令作品产生迷人的魅力;而有气韵复有生动,则作品才产生出震魂摄魄的魔力,令人心醉神摇,令人迷恋。

所以,书法作品中之气韵,实属天地间之真气与人之精神相融会,寓于笔底并体现于作品中的一种令人荡气回肠的不凡气象和境界。沈宗骞《芥舟学画编》也道出了此中秘密。他说:“天以生气成之,画以笔墨取之;必得笔墨性情之生气,与天地之生气合并而出之,于极繁乱之中仍能不失其为条贯者,方是善画。”按沈宗骞所说,正是指天地之真气与人之精神相融会而表现出的不凡气象和境界,是知宇宙万物,无气不生,生气勃发则为韵。气是万物生长繁育的根本,也是万物万象得以不同性格、形貌、精神而显现的根本。气之不同而韵亦有别,春气发于林而清明,秋气寓其地而高爽,当夏则气郁,入冬则气凝,四时不同,因地而异,此均在人的领悟把握之中。其自然的生机以及人的精神,即是气韵的根本所在。所以,也可以这样说,表现于艺术作品中的气韵,是大自然的神秘魅力与人的神秘魅力相融合,而隐含于作品中的那种令人荡气回肠、令人迷恋的不凡风采和情致。所以,心灰意冷、精神萎靡,是不可能创作出具有生命力和感染力的作品的,其气韵故不可言。此正如恽格所言:“凡画积惰气而强之者,其迹软懦而不快;积昏气而泊之者,长黯猥而不爽。”(《南田论画》)故优秀的作品,体韵遒举,风采飘然,必定是在心际清明、神气高爽、逸志满怀的情况下产生的。气韵生动亦基于此。

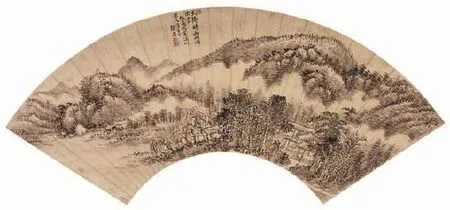

《雨后云山图》 张 庚

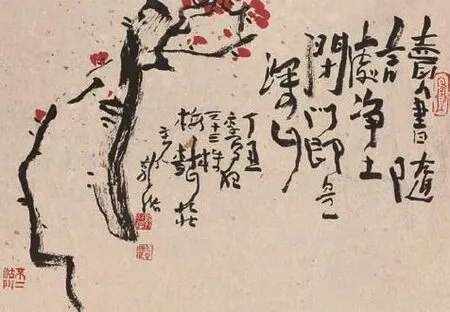

《梅 花》 郭子绪

由此可知,人的主观因素是第一位的,后天学习中,技巧虽然重要,却不是令作品达到气韵生动的根本所在。重要的是心性修炼,亦即要使自己的生命与灵魂从个人私欲的营营苟苟的尘浊中超升上去,显发出以虚静为体的艺术精神主体,由此完成向作品艺术境界的升华。读万卷书,行万里路。这不是技巧的学习,而是对心灵的开扩、涵养;是要使被尘浊所沉埋下去了的心,借书中的教养及山川灵气的启发,得到超拔和扩充。因此,心灵得到净化,人格得到提高。所以,要想成为一个艺术家,其修炼心性具有无比重大的意义。

从古今名作中不难看出,唯有心性修炼达到纯净,且学识修养高深的书家作品,才能呈现满纸清气、仙气,乃至深沉含蓄、文静儒雅。这都是来自心性、精神的差别。因此,若要登攀艺术的高境,除先天素质外,后天的学识修养,尤其是心性修炼,绝不容忽视。

至于清、浊、雅、俗、美、丑、巧、拙,具有较高艺术修养与欣赏水平的人都会有清楚的认识,不必细说。特别是书法、音乐、舞蹈以及中国的古典诗词,众多的作品往往是只可意会不可言传的。知者自知。

清胜浊,雅胜俗,拙胜巧,这是毫无疑问的。至于“美”“丑”,则争议较大,然而这是欣赏水平以及对艺术高低、优劣认识的差异。有些人认为的“丑”,本是大美、高美。黄宾虹的山水即是一例。魏永平四年的《魏和寺尼道僧略造弥勒像记》、北齐天保二年的《比丘法定造像记》、北齐天保二年的《比丘法训造像记》、北魏太和二十年的《姚伯多兄弟造像记》等又是一例,其书之古拙、朴茂、雄奇,令人刮目,此岂非大美、高美而何?无须多言。