留日画家与中国画改良

2017-03-07华天雪

华天雪

留日画家与中国画改良

华天雪

本文所论问题包括1905-1937年美术留日概况,美术留日生“改从”中国画的成因与倾向,以及留日画家中在“中国画改良”方面最具代表性的11位画家的风格面貌以及与“日本因素”的关联等,意在通过直观的作品展陈和深入的问题探讨,将始终未能得到足够重视的“留日问题”强调出来,引发美术界的进一步思考。

留日画家,改良,摹借

借取与变革——二十世纪

前期美术留学生的中国画探索

2016.11.19—2017.3.19

展览总监:乐正维

策展人:华天雪 冯博一

主办:何香凝美术馆

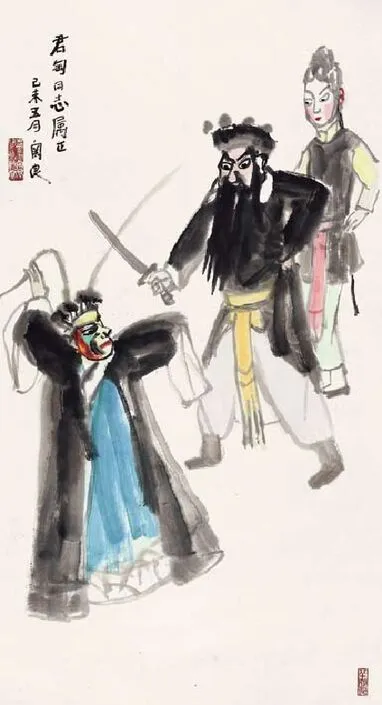

1 关良 京剧人物图轴 纸本水墨

近代中国是在国门被迫打开后,借助外力的强烈刺激和挤压,仓促向近现代迈进的。就美术而言,这个“外力”便是留学。20世纪中国美术史甚至可以用留学相贯穿,它以留日为起点,以留欧、留美、留苏等相续接,由留学生们带回的从技巧、方法到观念、制度等各个方面的“新知”,逐步而彻底地改变了传统中国美术的生态与格局。但在中国近现代美术史研究中,关于清末以来中日美术交流方面的问题,跟中日间其他问题一样,因两国关系频繁、复杂的变化,始终未能给予足够的重视。

大致说来,1905-1937年间发生了大规模的“美术留日”运动,以东京美术学校为核心的日本近20所美术教育机构接纳了约600名中国留学生,但其中只有约72人为正式毕业生。他们大多选择学习西画,此外对雕塑、建筑、陶瓷、漆艺、图案、美术史、日本画等也均有少量涉及,回国后遍布于各地“新美术”领域,成为中国美术由古典向现代转型初期最重要的开拓者和建设者。1905—1923年约为美术留日的繁盛期,在1919年一战结束、留法勤工俭学运动高涨起来后,“美术留欧”逐渐结束“美术留日”一花独放的格局,进入二者平行发展期,直至1937年“七七事变”后大规模“美术留日”的“戛然中止”。

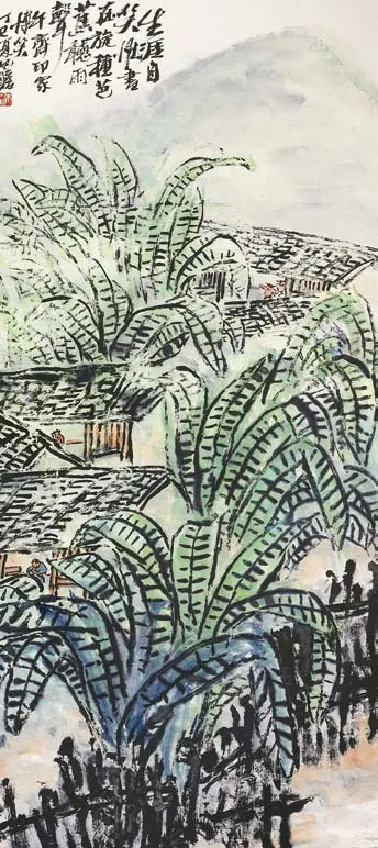

2 朱屺瞻 设色山水轴 纸本水墨

散布于日本各美术教育机构的美术留日生们,以非正规的西画学习外加自学和观摩等多重方式,在度过或长或短的留日学习生活后,回国后改画或继续从事中国画的现象,在整个美术留学史上最为突出,如黄辅周(二南)、何香凝、高剑父、高奇峰、陈树人、郑锦、鲍少游、汪亚尘、朱屺瞻、关良、丰子恺、张善孖、张大千、陈杰(之佛)、丁衍庸、髙希舜、方人定、黎雄才、杨善深、黄独峰、黎葛民、谢海燕、林乃干、苏卧农、傅抱石和阳太阳等约26位,阵容不可谓不大。这些画家中,留日前已有中国画根底或以学习日本画为主者约为16人,即何香凝、高剑父、高奇峰、陈树人、郑锦、张善孖、张大千、髙希舜、傅抱石、鲍少游、方人定、黎雄才、杨善深、黄独峰、黎葛民和苏卧农等,他们不存在“改从”中国画的问题,但大多数都在日本接触过西画,有过素描、色彩的基础训练或观摩,希望在写实造型上有所学习。其余10位画家确属由西画(包括图案)改画中国画的。为什么留日画家在中国画改良方面的成绩最突出呢?

第一,中国留日美术生的西画基本功普遍偏低。他们绝大多数留日时间较短,无法在西画学习上达到较深程度。从现存东美西洋画科毕业生的作品看,造型、色彩和构图均嫌稚拙,人物、花卉和风景均属初级水平。实际上,当时的日本洋画界从法国带回的是古典写实或后印象派、野兽派的画风,且多浅尝辄止,其西画教学难以有很高的水准。日本的西画水平决定了留日美术生的水平,使得他们难以走向专门的油画创作之路。这是留日生归国后“改”向他途的重要原因之一。

第二,日本画坛日西融合的潮流对赴日美术家的影响。早在1880年代,以狩野芳崖为代表的新日本画运动,就尝试引进日本画所缺乏的西洋透视法、明暗法,开启了日洋融合之门,并终在横山大观、菱田春草等“激进派”手中得以最终完成,在1900年前后得到日本画坛的普遍认可,成为主导趋势之一,他们的改良成果,在当时的“文展”、“院展”、“帝展”、“二科展”等展览中,均占不小的比例,刚好被中国留日美术生亲见亲历,对于大多具备一定传统中国画修养或鉴赏习惯的他们来说,这些成果几乎与他们趋之若鹜的洋画一样令人瞩目,而具体的融合方法更为中国画提供了直接的参照,举凡全世界,再没有第二种文化能为当时的中国美术提供如此极具借鉴意义和可操作性的经验了。康有为、蔡元培、刘海粟、徐悲鸿等人的“融合”主张之所以那么理直气壮,不能不说与日本的融合经验有直接关系。

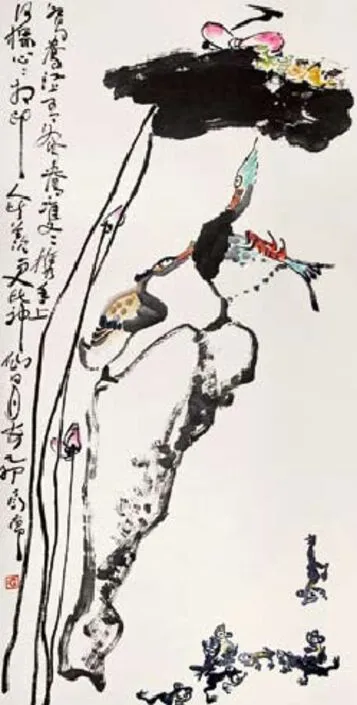

1 丁衍庸 荷花鸳鸯 纸本水墨

2 丰子恺 香稻 纸本水墨

第三,留日生回国后的生存空间并不乐观,他们主要以教书为生,但洋画专门教师之需毕竟不多,在更具实力的留欧画家返国以后,他们就更少了竞争的优势。另外,整个民国时期没能形成一个油画生态环境,市场流行的主要还是中国画,油画写实能力如徐悲鸿者,也不过偶有画肖像的“营生”,赖以生存的还是国立大学教授的薪水和出售中国画作品;交际能力如刘海粟者,其油画个展或操办的联展,能卖出的一两件作品也大多靠人情——缺少丰厚薪津支撑的留日美术生们,改作更有需求空间的中国画,就成了一种现实的考量。

受日本影响的20世纪中国画改良探索,有多种途径。归纳起来,大抵为四种类型:

一是工笔类型。在国内文化提倡“写实”的大背景下,接受了日本画启示的留学生画家,选择画工笔是很自然的。在画法上,大抵是以传统勾线平涂法为基础,借鉴日本画重视色彩的特点。可以说,20世纪中国工笔画的繁盛是与“日本因素”有密切关系的。

二是写意类型。以传统水墨写意画为根底,吸收西洋现代艺术的某种因素,如重笔触与色彩、适当变形等。与其说这是中日的融合,不如说是间接的中西融合。典型者如关良等,他们创造了最为成功的中国画改良案例。

三是渲染背景的类型。中国画讲究留白底子,很少染天空或背景。以高剑父师徒为代表的留日画家,吸取日本画渲染背景的特点,接近水彩画,但他们大多还是保留了中国画用线造型、表达情绪的特点,以及条幅的型制,保持着较为鲜明的中国画特征。

四是开拓人物故实画。自文人画畅行以来,中国画人物画逐渐衰落,很少再创作现实人物题材。日本画表现中国历史故事的现象,予中国留日生以启示,在一定程度上承担了复兴人物画的使命。这是欧洲画坛所不能给予的。

总之,日本画坛在“日本画”领域所进行的“日洋折衷”的几种尝试,中国留日美术生几乎都有不同程度地学习和承继,成为中国画改良最为重要的参照。

3 傅抱石 山水 纸本水墨

4 高剑父 林荫桥影 纸本水墨

5 陈树人 淡黄杨柳舞春风 纸本水墨

6 方人定 闲日 纸本水墨

留日画家中在中国画改良方面有突出成就的是高剑父、高奇峰、陈树人、朱屺瞻、陈之佛、丰子恺、关良、方人定、丁衍庸、傅抱石和黎雄才等11人,他们为20世纪“中国画改良”做出了极富价值的贡献。不可否认的是,在他们风格形成过程中,对日本的“摹借”是首先无法回避的问题。所摹借的既包括日本画坛与传统中国画渊源颇深的南画体系,也有偏于装饰、甜美、雅致的日本画体系,更有所谓“二手西方”一脉,总之,日本画坛东西洋融合与杂处的多元状态直接造成了中国画家“摹借”上的多元。

古今中外的画家均离不开对别人的学习,“摹借”在不同的历史时期和语境下有着不尽相同的含义,情况非常复杂。我们发现,在1905-1937年这段时间里,以这十一家为代表的中国画家们,对日本画坛的了解和借鉴,远比我们想象的要深、广得多,所受影响既非限于一家一派,更非单一的技法学习,而是大多能融合多种元素,尽量综合地感知日本画坛的新气息。可以肯定地说,如果没有留日经历和对“日本经验”的摹借,十一家的中国画革新探索将是难以想象的。

历史地看,中国画家向日本画坛如此成规模地主动、积极的“摹借”,是空前的,但并非是绝后的。事实上,时隔约半个世纪的20世纪80年代后,中国画坛再度兴起了摹借日本的潮流,甚至“抄袭”的现象也并不鲜见,但与十一家的摹借相比,不仅更偏于技巧层面,且摹借面貌也欠缺多样,大致可以概括为较为单一的工笔潮流。可以说,近三十年来貌似“繁盛”、实则单调的中国工笔画坛所遍布的“制作”风气,与“日本”有关。同为“摹借”,何以半个世纪间会有如此大的落差呢?

“摹借”貌似简单,实则是个极为重要的能力,如何“摹借”甚至是美术史的重要课题:当吴昌硕大写意花鸟“横行”之时,为何只有齐白石、潘天寿学而能出?在齐白石为数众多的弟子中,为何只有从不摹其一笔的李可染能独得其神髓?同样学习“日本”,为何十一家可以转化得异彩纷呈,而今天却乏善可陈?都说历史是一面镜子,照见前人,用以比照今人。在“摹借”问题上,摹借了什么或许不是最重要的,而如何“摹借”却是一个值得深究的、有价值的永恒话题。希望十一家的摹借经验能对今天的中国画实践起到它本该起到的借鉴作用,这也是美术史的现实意义所在。

Artists Who Studied in Japna and the Reformation of Chinese Painting

Hua Tianxue

This article gives the survey of art student who studied in Japan duringthe period of 1905-1937, discussing the reasons and trends that art students studyingin Japan, who reformed or worked on Chinese painting, the styles of 11 artists who arethe most representative ones in reformation of Chinese painting, and their links withJapanese elements as well, which aims to highlight the problems of studying in Japanwhich haven’t attracted enough attention, and to inspire further thinking of the artworld, by means of exhibition of works and deeper exploration of problems.

Artists who studied in Japan, Reformation , Tracing