学院背景下的艺术媒体

2017-03-07银小宾

银小宾

学院背景下的艺术媒体

银小宾

湖北美术学院学报(刊名《学院美术》),作为美术类专业信息传播、理论争鸣、美术研究与创作的重要平台,有力地见证和推导了我国美术事业的深刻变革与观念创新,是学院美术教育发展与变革中不可忽视的重要推动力量。执行主编银小宾,就学报这一特殊艺术媒体的定位、发展等问题,表达了自己的思考和见解。

学报,艺术媒体,学院美术

1 下山(李昊) 新水晶之夜 210×122cm 20162016年第一届艺术媒体提名展《学院美术》提名作品

《当代美术家》(以下简称“当”):《当代美术家》(以下简称“当”):您本科、研究生,包括博士,学的都是国画,更多的身份其实是一位艺术家。是什么样的机缘,让您进入了《学院美术》工作?

银小宾(以下简称“银”):我以前在中国美院。当时,湖北美术学院要引进一个人来主持学报工作。他们当时有这么一个构想——《学院美术》是一本美术类的期刊,如果光从理论上来把握还是不够,因为美术类期刊会涉及到对很多美术作品、视觉图像的辨识和把握。湖北美术学院院领导们很希望能找一个既有一定的理论素养,对图像和美术作品又有一定把握能力的人。通过一些了解,以及跟我本人的一些接触,他们觉得我比较合适。我以前没有太多的介入过媒体,基于这种机缘,我想也不妨试试看。因此,我在2008年就来到了湖北美术学院。

当:从2008年您进入艺术媒体这个行业,到现在8、9年的时间,在艺术媒体行业的从业经历中,有没有切实感受到作为媒体人的职责或者力量?

银:学校的学报,跟社会上的媒体相对来说有些不一样。《学院美术》不仅是单纯地从事刊物的编辑工作,湖北美术学院的很多的学术活动,都交给了编辑部来完成。我们也就免不了非常多地参与跟艺术现场、艺术事件有关的活动。在推介艺术家、艺术作品方面,我们有一个栏目叫做“关注”,关注新的艺术形式、新的艺术家,或者新的艺术现象和艺术事件。但是这个栏目力度是不够的,它目前还是一个比较小的板块。

当:对于大多数艺术媒体来说,生存问题是首要的。能否维持正常的经济运转,是关乎艺术媒体生死存亡的头等大事。但对于美术学院的学报来说,有学院足够的经济支持,并不需要过于担心经济上的压力,可以更专注于学报质量的提高。不过也正因为此,有人认为学报不需要发行量和广告带来的经济效益,也就忽视了艺术批评与社会大众之间的桥梁作用,更倾向于小范围的学术讨论。美术学院的学报是否应该更倾向于高端、小范围的学术研究?您对此怎么看?

银:对于做艺术媒体来说,这是现在大家普遍关注的问题。从发行量等方面来看,学报属于小众媒体,带点精英味道,但也有它非常尴尬的境地。比如说社会上的艺术媒体,为了生存,或者为了一定的发行量和读者群,有的时候,难免有迎合大众趣味、大众胃口的嫌疑,这也是迫不得已。因为如果要在经济上保证杂志的生存、运行,它会更加关注市场的需求。那么往往就很难坚持自己的办刊宗旨或者办刊的定位,纯粹性就会打折扣。

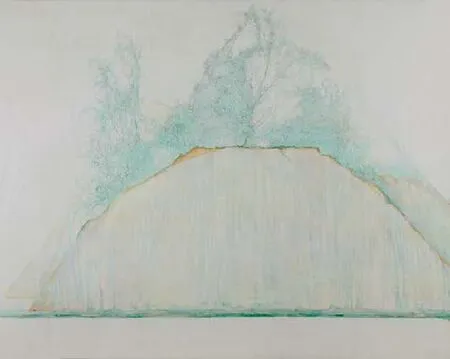

1 孙谋 彼岸-2 布面丙烯 100×80cm 20122016年第一届艺术媒体提名展《学院美术》提名作品

不管怎么说,媒体还是要争取到最大限度的阅读量和阅读群,才有它的意义和价值,如果躲进小楼,自娱自乐,从性质上来说,便失去了媒体的特征。因为艺术媒体本身除了为业内人士提供交流和对话平台以外,它更多是一个推介平台,如果没有受众,肯定是有问题的,这也就失去了媒体的意义和作用。

同时,因为学报不受市场和功利的干扰,也确实可以起到一定的纯化媒体学术的作用。因为市场干预,或者说是经济上的、资本上的干预,以及经营上的困境,必定会带来办刊质量、

学术纯粹性等方面的缺失。如果免除了这种后顾之忧,办刊人会更加关注刊物的主旨和质量,学术的高度也会更加纯粹。学报如其他刊物一样也出现了两难的境地,现在完全属于小众、精英的模式,包括很多优秀的学报期刊,像中央美院的《美术研究》、《世界美术》,他们的发行量也下降得很厉害,我们也是。大家都在想办法调节学报与大众和精英之间的关系。但是,目前看成效还是有限的。

现在倒是有一些社会上的刊物,有非常强劲的资本做支撑,不用靠发行量来维持它的运转,维持它的生存。同时又请了非常好的办刊人,他们把刊物的学术品质、定位把握得非常好,也非常纯粹。他们比较好地解决了这些问题,一方面经费来源更多地依靠企业其他的收入,而不是刊物的发行量。同时,主办企业或机构的经济实力雄厚,也能够招聘到非常好的团队来做刊物,保证了刊物的品质。这是一个良性循环,不管从刊物的形象、学术品质、纯粹性、推动力、影响力来说都不错,发行量反而越来越大。我想以后学报是不是能够放下架子,吸收一些民间的方法和经验。

当:这可能是属于学报特有的一个困扰。

银:对,但是我觉得不管怎么说,学报应该和大众的艺术类刊物,有不一样的地方。最起码在刊物的学术品质上还是要保持它的高度,保持它的纯粹性,这方面我觉得是应该坚持的。

当:有人认为艺术媒体是当代艺术的话筒、扩音器。学报依附于美术学院,为学院的学术成果、学术活动做宣传也是职责之一。您怎么看艺术媒体自身的定位?您觉得艺术媒体除了话筒和扩音器,应该还有什么其他的功能?

银:媒体肯定要有传播功能,这是一个刊物、一个媒体的主要功能之一。但是,学报这种类型的刊物还有另外的功能,那就是交流、对话、研究。在学术圈里,学者与学者,艺术家与艺术家,批评家与艺术家,他们有对话和交流,这是一个互动的过程。艺术家们通过自己的作品,给理论家、研究者们提供一定的资讯,或一定的资源;理论家们的批评、梳理、研究和讨论也给艺术家们带来新的创作思路,推动新的艺术经验、艺术方式、艺术方法。应该说,艺术媒体的功能不完全是扩音器、传声筒,另外一方面的功能——交流、对话、研究,也是非常重要的。

当:说到媒体的功能,文献功能也是不可忽视的。比如我们想了解80年代中国当代艺术一些重大的事件,翻看当年的《美术》杂志就能很清晰地了解。80、90年代我们国内的艺术媒体数量比较少,当时信息比较集中,但是随着艺术产业的发展,现在媒体的数量越来越多,逐渐产生了比较杂乱的现状,质量参差不齐,形式各种各样。您怎么看待这个现象?

银:实际上,文献功能属于研究功能之一。给别人提供研究的资源也好,文献也好,首先,要有一定的学术高度。现在很多文献是伪文献,没有很客观的、很有学术把握力度的、准确的历史眼光来对待艺术事件和艺术现象。当然也不用担心,媒体处于一个大浪淘沙的历史进程中。最后流传下来的是认可度相对较高,文献意义相对较大,具有一定学术准确度,能够进入艺术史的刊物。有些媒体,尽管在某一方面会有一些声色,但最终,在历史的进程中还是会被淘汰。真正研究艺术史的人,他们有自己的把握,有自己的判断。我认为应该把这些留给历史去判断,因为我们现在离它太近,很难说哪个刊物有价值,哪个刊物没有价值。

当:80年代还没有艺术市场,艺术的发展,主要受当时意识形态的影响,这在艺术媒体上很清晰地体现了出来。但是现在艺术一方面受政治、批评的影响,一方面受市场的影响,而且市场因素的影响范围和力度很大。现在艺术媒体的声音比80、90年代要稍弱一些,艺术发展的声音转到了资本方面,转到了艺术市场方面,您对这个问题怎么看?

银:我觉得首先对市场的概念要有准确的认知。大家一谈到市场,就觉得它跟追求金钱效益,跟很庸俗的利益价值挂钩。但实际不是这样,所谓市场的概念,从本质上来说是由各种合理因素构建的一种艺术生态关系。我们从计划经济进入市场经济,并不是进入了一个唯利是图的状态,市场经济实际上包括可持续性发展,包括构建合理的经济环境,市场经济真正的意义是按照某种学科类别自身发展规律来办事。我们经常讲一门学科的发展有几个阶段,比如说艺术被金融绑架,被政治绑架,被资本绑架,或者被宗教绑架,这种现象就属于他律的状态,而不是自律状态。真正的自律状态是按学科自身的逻辑来发展,通俗地说就是按市场规律来发展,这是一个很广义的市场概念,并不等同于仅仅跟资本金钱挂钩。我觉得我们应该从这些方面来认识市场,而不要误读,也不要很片面地理解。

市场综合了很多因素,比如优秀的艺术媒体既要有学术的严肃性,又要有很好的沟通平台,毕竟文化还是为大众服务的,不能几个艺术家和批评家自娱自乐。从宏观来说,艺术其实是推动人类文明进程的一门学科,所以必然要建构一个良好的市场秩序,要照顾到很多方面,要按照自身的规律来做刊物、做艺术。所以如果我们遵从大概念的市场规律,总比单一地被其他东西绑架更合理一些,比如我们古典时期被宗教绑架,在某种时期被政治绑架,在资本时期被金钱绑架,这些都不符合艺术的构建。艺术遵循市场的规律是非常有必要的,我们不该误读市场。

当:您觉得艺术媒体的生命力,应该在哪个方面?是准确的读者定位?还是严谨的学术态度?或者是其他的方面?

银:这是一个综合的因素。一个刊物办得成功,应该对几个因素都有准确的把握,要有比较周密的谋划。因为一个刊物,不管它办得怎么风生水起,它不能包罗万象,肯定要有准确的市场定位,也要有严谨的学术态度,有独立精神。影响比较大的一些刊物,这几个方面都做得比较好,也能得到大家的认可。

这几个方面是联动的关系,一方面做得好会带动其他方面发展,定位准确(定位准确是一种配套的准确,包括文章选用的准确,文章质量和高度的准确,受众群体的准确),刊物做得有质量,保持自己的独立性,会带动发行量,资金问题也会解决。这就能为刊物提供很好的资本保证,同时也会吸引更多更好的编辑人员。所以一方面做好,就会联动地带动其他方面,越做越强越做越有品质;如果哪一方面没做好,也是一个恶性循环,直到最后做不下去。比如前段时间,《美术文献》垮了,实际上就是办刊人的定位不准确,引起了多米诺骨牌效应。

每年都有许多新的媒体诞生,也有许多已有的媒体倒闭。这种现象蛮值得我们关注和讨论。怎么来把握办刊所涉及到的方方面面的关系?这个问题非常复杂,不能仅仅停留在理论上来讨论,要根据现实条件和情况来思考和设计。比如:已有的市场条件,已有的体制环境,已有的编辑团队特点,以及新的社会文化语境等。总之,要进行具体的、切合实际的分析与探讨。

当:您对《学院美术》有没有改版的大致想法?

银:学报和大众媒体不一样,大众媒体相对来说比较独立,我们相对来说话语权会受到学校的制约,学校要把他们认为最好的资源、最好的配置,放在他们认为更值得关注的地方。现在高校包括艺术院校,很多问题都亟待解决,所以我们学报放在这样一个环境里面,就显得不那么重要了。当然我们做这份工作,会把它看得非常重,但是处在一个大的环境里,有时候刊物质量很难保证。因为受到体制的制约,我们想要引进一些我们觉得非常合理的、有效的市场机制来调节它,但实施不了。所以总的来说我对这个现状既能理解,但是又很悲观。学报既要保持学院媒体的特色和独立性,严谨的学术态度,同时受其他媒体的冲击越来越大,压力也越来越大,生存空间越来越小,所以有些方法在目前这个环境下就实施不了,这是一个大问题,也不是一时半会就能解决得了的。我们学报之间以后应该做一些专门性的讨论,这是很有必要的。

当:您觉得艺术媒体这个行业,有哪些吸引您的地方?

银:我虽然做艺术媒体的时间不长,但还是对它很有感情,尽管我们现在发展空间狭小,话语权也不够,但是相对来说,还是算一块比较单纯,有操守的地方。尽管各个院校的办刊方向都不一样,每个学校有每个学校不一样的定位,但是相对来说还是比较有独立精神的。有一些学者、艺术家相对来说比较纯粹,他们在很坚持地做自己的学问。实际上一个刊物有那么一小部分的得到,我就已经很满足了。因为在这么浮华、这么功利的社会里,要求太高显然不现实。所以我对学报还是很有感情的,自己也有一些成就感,做出了一些有成效的事情,也通过这个平台结识了一些有共同信念的学者、艺术家、朋友。

Art Media in Academy

Yin Xiaobin

Hubei Institue of Fine Arts Journal(Academic Fine Arts), as theimportant platform of artistic research and creation, broadcasting and discussingthe information of fine arts , has witnessed and promoted the artistic career of thenation, therefore, it is the significant power of academy’s art educational developmentand innovation. Executive editor Yin Xiaobin elaborated Journal of Art Academy’sorientation and development as a special media.

Journal of Art Academy, Art media, Academic Fine Arts