我国基本药物循证遴选评价指标体系的构建

2017-03-07杨涵肖洁胡明

杨 涵 肖 洁 胡 明

四川大学华西药学院 四川成都 610041

我国自2009年正式建立国家基本药物制度以来,先后公布2009、2012年版国家基本药物目录(NEML),并提出根据循证医学、药物经济学对纳入遴选范围的药品进行技术评价和目录调整。[1]但由于基本药物目录的制定和调整考虑多方面的因素,且涉及多个部门,部门之间合作较为松散,导致我国基本药物目录的更新速度较慢,缺乏时效性。目前我国基本药物目录的遴选方法主要依靠专家经验,评价结果缺乏有力的证据支持,且部分纳入基本药物目录的品种在医疗机构中的适用性较差。此外,基本药物调入调出的原因及相关信息还未做到公开透明,专家信息的非公开化导致对专家的监督力度不够,使得公众对基本药物目录遴选程序的权威性产生质疑。以上遴选过程出现的问题中,评价指标和方法的不完善是根本的问题。

WHO示范目录遴选程序和标准为国际上基本药物遴选管理提供了成熟的思路和方法,WHO在遴选基本药物过程中探索引入循证思路,强调考虑疾病负担、公共卫生相关性、药品质量、有效性、安全性和比较成本—效果的科学证据。[2]另外南非、泰国基于ISafE和分级的评估、制定与评价方法的评估指标等也为基本药物遴选评价提供了参考。[3]近年我国学者开展了一系列关于基本药物遴选的研究,这些研究总体思路参考WHO、泰国或其他国家地区的方法,引入循证医学和药物经济学的理念;建立的评价指标或模型虽然各不相同但总体以药物有效、安全、经济为中心;对于指标的量化方法大多选用专家咨询法。可以看出我国基本药物的遴选正在努力与国际接轨,在评价方法中引入循证方法是主要趋势。因此,借鉴WHO-EML(WHO-Essential Medicine List)的遴选方法,结合我国实际国情,采用循证的理念探索适用于我国的基本药物遴选评价指标及方法,为完善我国基本药物遴选机制提供较具现实意义的参考。

1 研究方法

1.1 文献研究

检索WHO官方网站,对WHO-EML遴选的程序和要求进行梳理,提炼出本研究可以参考的内容;以“基本药物目录、遴选”等中文关键词检索CNKI、CBM、VIP、万方等中文数据库,收集整理国内研究基本药物遴选程序与方法的文献。在此基础上初步构建基本药物遴选评价指标。

1.2 专家咨询调查和层次分析法

采用专家咨询法,对初步构建的基本药物遴选评价指标进行论证和调整。采用层次分析法,通过调查问卷的形式请专家打分。由专家对指标所构建的判断矩阵进行两两打分,确定各指标的权重,最终构建基本药物循证遴选评价指标体系。

1.3 咨询表和专家信息

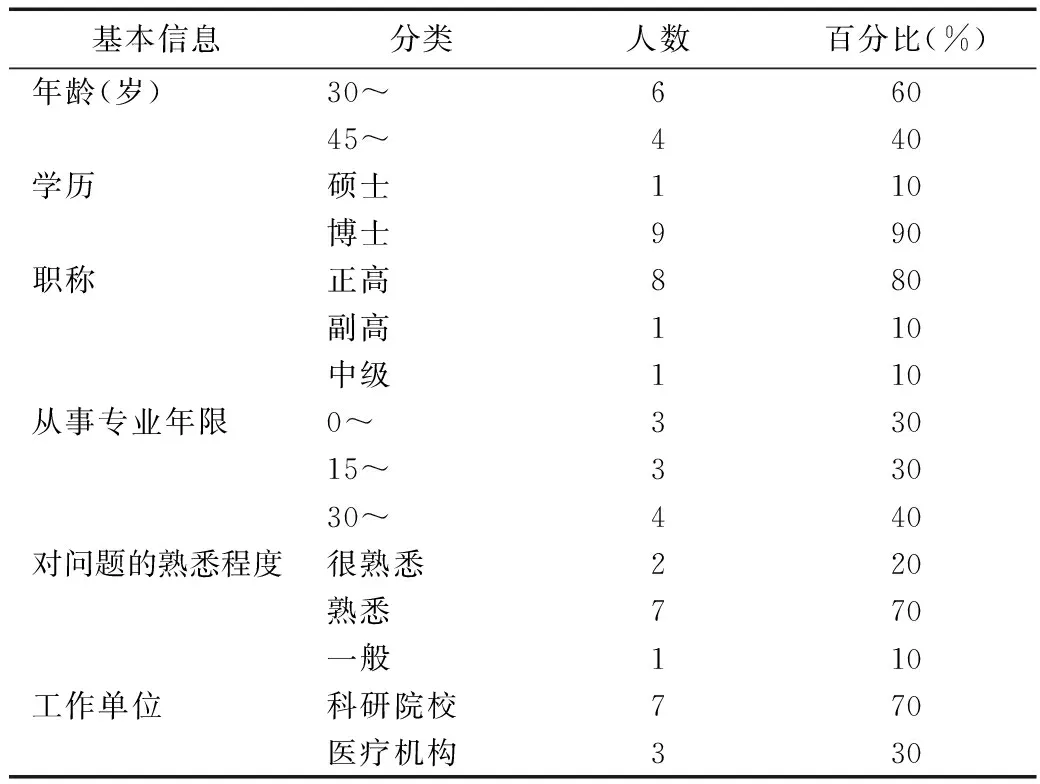

本研究通过邮件向专家发放“基本药物循证遴选指标体系专家咨询表”和指标及量化方法说明,咨询表由1个一级指标矩阵和5个二级指标矩阵构成,“目录收载情况、可供应性、使用方便性”三个一级指标下分别仅有1个二级指标。邀请基本药物评价和循证医学领域的专家,对构建的指标矩阵中的元素两两比较打分。本研究共邀请专家12位,发放问卷12份,回收10份,回收率83.3%,专家的基本信息见表1。10位专家中,7位来自科研院校,3位来自医疗机构,专家年龄分布在30~60岁之间,博士学历和正高职称的专家占大多数,从事专业年限均较长,对问题熟悉和很熟悉的专家共9人。专家对本问卷的问题熟悉度较高。

表1 专家基本信息

2 基本药物遴选评价指标

2.1 指标筛选

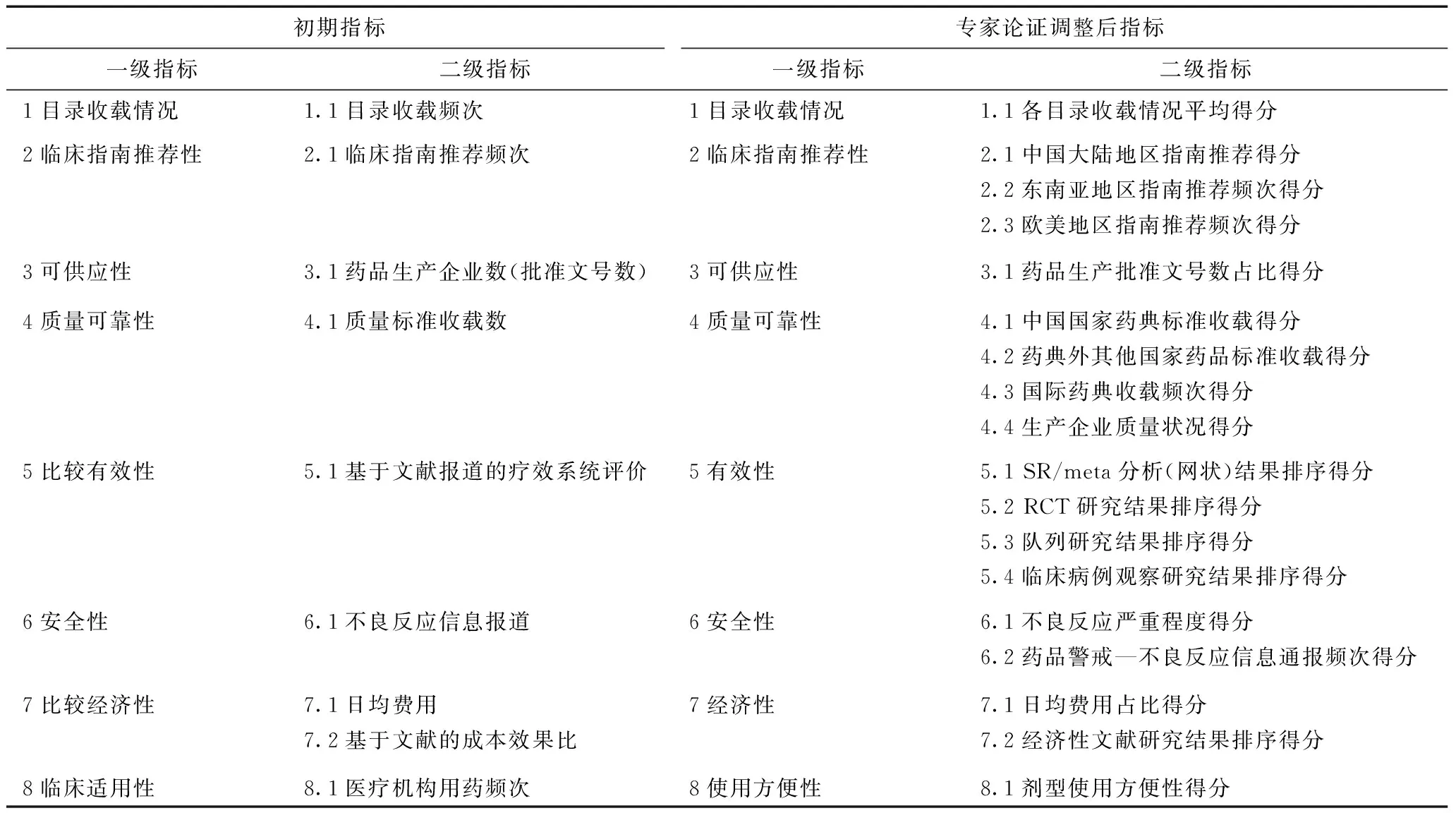

研究通过检索CNKI、CBM、VIP及万方等数据库,在文献研究的基础上,参考WHO基本药物遴选申请及评审要求,初步拟定了由8个一级指标、9个二级指标构成的基本药物评价指标体系。采用专家咨询法,邀请国内循证医学、药物经济学以及药物政策领域的专家12人,于2016年5月在成都召开专家论证会议,针对指标体系的初稿进行深入讨论,在最初的指标体系中删除了1个一级指标(临床适用性),增加了1个一级指标(使用方便性),同时对二级指标进行了细化,提高其可操作性。最终确定了基本药物循证遴选评价指标体系,共包括一级指标8个,二级指标18个。

建立的指标体系中,在临床指南推荐性上,考虑到各个地区制定的指南质量不一,对我国的参考价值也不同,将临床指南按地区分为中国大陆、东南亚地区以及欧美地区。在质量可靠性二级指标的确定同临床指南推荐性,将药品标准分为我国现行药典、我国其他药品标准以及国际上先进药典三部分;考虑到我国同一通用名的药品仿制药厂家很多,整体质量不统一,本研究以待评价药品是否有原研品种在我国上市或是否通过仿制药一致性评价来衡量药品品种的整体质量。有效性指标主要通过评价有效性相关的文献,鉴于有效性文献的类型会影响其研究质量和结果真实性,按照收集的文献研究类型并参考2001年美国纽约州立大学发布的“证据金字塔”[4],选取金字塔的前4类研究作为有效性指标的二级指标。安全性中以不良反应严重程度和官方发布的安全性信息为二级指标。经济性参考WHO-EML遴选标准以日均费用和经济学文献研究为二级指标(表2)。

表2 基本药物循证遴选评价指标论证前后对比

2.2 指标量化方法

2.2.1 目录收载情况

2.2.2 临床指南推荐性

临床指南是临床用药的重要参考,可以为临床用药提供具体的治疗信息,是评价药品的重要证据。由于不同疾病纳入的指南不尽相同,为制定统一的评分标准,同时考虑不同地区人群差异和由此带来的指南参考性差异,将纳入指南粗分为中国内地指南、东南亚国家及地区指南以及欧美国家指南三个部分,按其收录频次,在0~10范围内进行评分(若指南中仅推荐了药品的所属类别,按0.5次计算)。中国内地临床指南推荐一次计10分,否则计0分;日本、台湾地区临床指南推荐一次计5分,两地区指南均推荐则计10分,均不推荐计0分;欧美国家地区指南主要纳入美国、英国、加拿大和欧盟4个主流国家及地区的指南,根据收录频次分别计0、1.25、2.5、3.75、5、6.25、7.5、8.25、10分。各部分所占权重采用层次分析法计算。此外,本研究所指指南是由权威疾病委员会制定的临床指南,不包括专家共识、治疗标准等。

2.2.3 可供应性

保障基本药物可公平获得是基本药物制度的主要目标之一,但我国目前仍有部分基本药物的供应得不到保障,因此,设立可供应性指标,从药品的现有市场信息反映其可供应性。

用药品在市数量或产品种数反映药品的可供应性较为合理,由于药品在市数据的不可得性,本研究根据国家食品药品监督管理总局药品注册数据,计算待评价药品的生产批准文号数占比,作为衡量药品市场信息的量化指标,并将其按以下公式标准化得分。可供应性得分范围为0~10分,所占权重采用层次分析法计算。此外,具体评价某省的基药目录及补充目录时,建议采用该省药品集中采购服务中心的交易数据,即同一药品的投标企业数和中标企业数来衡量可供应性。

其中,X为某药品的生产批准文号数,∑x为所有待评价药品的生产批准文号数之和。

2.2.4 质量可靠性

本研究从药品标准收录情况(药典等国家标准)和生产企业的质量状况(是否有原研厂家或通过仿制药一致性评价)两个方面对待评价药品品种的整体质量进行考量。其中,药品标准收录情况包括中国药典、历版药典、局(部)颁标准、国际药典、英国药典、美国药典和欧盟药典。收载情况按照收载频次进行评分,中国药典收载一次计10分;历版药典、局(部)颁标准二者均收载计10分,其中一者收载计5分;国际药典、英国药典、美国药典和欧盟药典根据国家或地区收载次数分别计0、2.5、5、7.5、10分。

质量方面,有原研厂家或通过仿制药一致性评价计10分,无原研厂家且未通过仿制药一致性评价计0分。所占权重采用层次分析法计算。

2.2.5 有效性

由于不同疾病的结局指标种类繁多,为制定适合于大部分疾病、药品的评价方法,统一采用待评价药品之间的疗效排序来表示其临床效果。疗效数据主要从研究文献中提取。按文献研究类型分四类:SR或Meta分析、RCT研究、队列研究、临床病例观察研究。

SR或Meta分析中可能会得到待评价药品多组疗效结果排序,如A>B,C>D>E,F>D,……,将每一组排序里的药品按照不同间隔在0~10范围内赋值,并以该组GRADE(grading of recommendations assessment, development and evaluation)质量等级作为权重,根据 GRADE质量评价结果,将GRADE质量评价的等级转化为以下得分:高(1)、中等(0.8)、低(0.6)、极低(0.4)。各个药品的得分为药品在每组排序里得分的均值,如C>D>E,C:9,D:6,E:3,质量等级为低;F>D,F:10,D:5,质量等级为极低,最终D药品疗效排序得分为(6*0.6+5*0.4)/2=2.8。某药品SR/Meta分析(网状)的有效性得分如下:

其中,X1表示某药品在某个疗效排序中的得分,W1表示该药品该疗效排序的GRADE质量评价得分,n表示该药品疗效排序个数。

其余三种文献研究的计算方法同该法,此外,本研究所指RCT是指设计严格的随机对照试验,所占权重采用层次分析法计算。

2.2.6 安全性

(1)不良反应严重程度

待评价药品的主要不良反应来自药品说明书,不良反应严重程度的量化主要参考文献中专家咨询结果[5],将不良反应严重程度按照伤害层级分级[6],若某药品出现两种以上伤害层级的不良反应,以最高伤害层级计分(取评分范围的中值)(表3)。

表3 不良反应严重程度量化表

注:轻微伤害:药品不良反应(ADR)伤害具有一过性的特点,即发生不良反应后经过停药、对症治疗等处理后患者自愈或恢复,无需住院或进一步治疗,并且对其原有疾病或预后基本无影响。中度伤害:ADR导致器官功能异常,血液化验指标异常等,需要针对ADR进行住院治疗(治疗时间<3d),经治疗异常情况基本恢复,或对原有疾病的治疗有一定的影响(延长住院时间<7d)。较重伤害:针对ADR进行住院治疗(治疗时间≥3d),加重原有疾病或延长原有疾病的住院时间(延长住院时间≥7d),经治疗可以恢复。严重伤害:ADR导致人体的某些器官或功能部分丧失,需要持续治疗,或某些器官或功能的永久损害,造成伤残,但无需持续医学支持,不会危及生命或缩短寿命。特别严重伤害:ADR导致的人体的某些器官或功能的永久损害,造成严重残疾,需要持续医学支持才能维持生命。死亡:ADR导致人体死亡

(2)药品警戒—不良反应信息

通过CFDA官网,查找待评价药品的安全性信息数据库(包括药品不良反应信息通报、药物警戒快讯,时间范围为2001年至今),按照其在安全性信息中被通报的次数,分别计10、8、6、4、2、0分。

2.2.7 经济性

经济性的评估从日均费用体现和经济学评价文献两方面考量。从各大医药数据网站(如药智数据、搜搜医药等)上搜集药品中标价格,由中标价格分别计算各药品的日均费用(日均治疗费用=中标价/包装转换比×限定日剂量/规格),其中,限定日剂量(DDD)参考WHO网站、药品说明书或咨询临床医生。根据以下公式将日均费用转换为10分制得分:

其中,X为该药品日均费用,∑x为所有待评价药品的日均费用之和。

药物经济学评分方法和有效性评分方法类似,分为经济性结果排序得分和文献质量得分。经济性结果排序得分和有效性结果得分方法一致,文献质量评价采用方煜、胡明[7]的研究,整理确定了26条评价项目对筛选出的文献进行方法学质量评价,总分为26分,按得分分为低、较低、中等、高、较高、高5个等级(表4)。

表4 药物经济学文献质量评价量化表

最终某药品的药物经济学文献得分为:

其中,X1表示某药品在某排序中的得分,W表示该排序的质量评价得分,n表示该药品经济学研究排序个数。

2.2.8 使用方便性

本研究按照2012年版国家基本药物目录的说明部分,将各具体剂型分为口服、注射、外用以及其他剂型,并对以上几种剂型进行评分,参考赵静在2016年针对各个剂型使用方便性的专家咨询结果,各大类剂型方便性得分取各具体剂型方便性得分的均值[5],得分如表5所示。

表5 各类药品剂型使用方便性量化表

2.2.9 某待评价药品推荐结果

根据以上指标的评分方法,结合药品实际数据收集情况,对该药品的各个指标进行评分,最终某药品的得分为:

A=∑An×Wn

其中,A表示某药品的最终得分,An表示该药品各个二级指标的得分,Wn表示各二级指标专家给出的权重。

根据待评价药品的得分进行排序,将排名前30%左右的药品作为强推荐备选药品,排名在30%~60%左右的药品作为弱推荐备选药品,排名在后30%左右的药品作为不推荐药品。

3 基于层次分析法的指标权重分析

编制Excel数据录入表,将回收的专家问卷信息录入,计算几何平均数,并构建新的判断矩阵,将新矩阵中的数据录入软件yaahp10.5进行计算,经检验所有新建矩阵CR<0.1,一致性良好,无需修正或剔除。最终得到基本药物循证遴选评价指标体系权重(表6)。一级指标的权重从高到低排序为有效性、安全性、临床指南推荐性、质量可靠性、经济性、使用方便性、目录收载情况、可供应性。

表6 指标体系权重分布

(续)

4 讨论与建议

4.1 研究特色及创新

综合国际经验,健全的基本药物遴选机制应包括以下三个要素:一是独立的遴选机构,二是由多利益主体组成的决策主体,三是规范的遴选程序。其中,遴选程序是将目录遴选的政策问题转化为具体评估问题的过程,是实现基本药物遴选的基础,而在具体评估问题过程中,可操作的评价指标是必不可少的。我国的遴选程序在逻辑上并不存在缺陷或漏洞,但缺乏具体的评价指标和证据支持,所以评价指标对基本药物遴选有重要的实际意义。我国基药遴选需要观念转变,除临床必需的一些常用药外,一些高值创新药也可考虑纳入遴选评价范围,而这势必会对遴选指标有更高的要求。总体来说,无论是从现阶段我国遴选程序的完善还是未来遴选趋势的变化,建立可量化的基本药物循证遴选评价指标非常重要。

本研究综合参考WHO、国内外文献以及专家意见,首次构建了基本药物遴选指标体系,该指标体系具有普遍适用性,可供国家基本药物目录相关部门参考。所建立的指标体系较为全面细化,除纳入常见的安全有效和经济外,还纳入质量可靠、目录推荐、指南推荐、使用方便和市场供应进行评价,对待评价药品的评价较为全面,评价结果可以较为准确的反映药品的实际水平。此外,该指标设计具有一定的普适性,理论上可以适用于大部分常见疾病药品的评价。

4.2 研究局限性

本研究主要存在以下几点局限性:一是指标建立和权重确定中采用专家咨询和层次分析法,可能存在主观因素的影响。层次分析法只能在现有方案或决策中选择最优的,不能增添新的方案。其次,层次分析法确定权重时,主观因素的影响难以避免,且被调查者不易理解该方法并在实际填写问卷时很容易出现逻辑混乱,缺乏一致性。二是指标的量化标准稍显固化。本研究建立的指标体系是以固定权重和细化指标构成,但基本药物遴选评价是一个综合、复杂且具有一定个性化的问题,不同疾病、不同待评价药品收集的证据类型各不相同,目前的数据收集方法规避了一些存在差异化的数据,若将本指标用于各种不同疾病药品的评价时,量化标准可能需要根据实际情况进行调整。三是有些指标还需调整完善,如药品可供应性采用药品生产批准文号数不能反映真实生产情况,实际生产中有较多并未投产的情况,需考虑其他更为有效的细化指标,如采用各省集中采购某药的品种数量化省级补充目录的可供应性。

因此建议在正式使用该指标体系评价基药目录时,可以在定量结果的基础上,综合药品的其他信息确定最终推荐结果,即某药品得分排序应为强推荐,如在收集证据过程中发现其存在严重不良反应,可以将其调整到弱推荐或不推荐。关于可供应性方面,建议相关部门能够建立相关数据库以显示各药品在市情况,并严格规范生产批准文号的申请与颁发,对药物的生产管理及供应至关重要。

[1] 李幼平, 沈建通. 基本药物目录遴选与使用的发展与创新[J]. 中国循证医学杂志, 2013, 13(11): 1273-1279.

[2] Anon. WHO medicines strategy:Revised procedure for updating WHO’s Model List of Essential Drugs[J]. Foot & Ankle International, 1998, 19(3): 166-168.

[3] 王莉, 袁强, 成岚, 等. 我国基本药物目录遴选与评价方法的问题与反思[J]. 中国药房, 2010(16): 1453-1456.

[4] 童峰, 郑昊, 刘卓. 从循证医学到循证实践的思辨与发展[J]. 医学与哲学(A), 2017(2): 38-42.

[5] 赵静. 应用层次分析法优化基本药物遴选的研究[J].卫生经济研究, 2016(12): 13-18.

[6] 盛红彬, 黄登笑, 陆逸雁, 等. 药品不良反应伤害分级的初步研究[J]. 海交通大学学报(医学版), 2009(29): 1515-1517.

[7] 方煜. GLP-1类似物及DPP-4抑制剂治疗II型糖尿病的疗效及经济学评价[D]. 成都: 四川大学, 2015.