基于教材资源的文本序列教学

2017-03-06董会慧

董会慧

哲学家说:学习活动本质上是一种主体转变客体的结构性动作,其目的在于取得主体对外部自然与社会环境的适应,从而达到主体与环境之间的平衡,同时将这种动作协调结构内化为主体的认知结构。在不断的调节之下,主体的认知图式不断得到新的建构与发展。

脑科学研究表明:学习就是建立神经网络的过程,用联系产生意义,让所获取的信息转化成有意义的知识,进而在问题情境的运用中转化为智慧。最有效的途径之一是“将新概念与已知概念进行联系或比较,将不熟悉的信息与熟悉的信息挂靠起来”。

由学习的本质推导教学的目的,应该是促进学生的大脑形成神经联结,丰富知识结构,建构言语智慧。

可是目前的语文教学并没有遵循人脑的学习规律、知识的科学建构规律,具体表现在两个方面:一是语文学科的课程内容、教材内容、教学内容没有完整的科学体系,而是散落在以文本为载体的教材课文中。教材的编排序列性不明,篇章之间或单元之间联系性不大。二是大部分教师教学意识模糊,不清楚语文学科的课程与教学内容,不清楚要教些什么,更不清楚要教到什么程度,用什么方式教更合适。只是就一篇篇的课文,这里教一点,那里教一点,每次都蜻蜓点水,浅尝辄止。学生学完一课即结束一课,无暇在比较中发现语言规律,习得言语智慧,建构言语结构图式。每一课习得的知识呈散状的无序排列,无法织成知识网,渐渐地就会被新接收的知识所覆盖。再说,单篇课文篇幅短小,不能给学生足够的语言材料和思维空间,容易把语文学习的外延窄化为学习教材本身,无法实现《语文课程标准》提出的语文素养的整体提高。在此比较严峻的形式下,就要改变现有的教学现状,科学地建构新的教学方式。于是,我提出了“基于教材資源的文本序列教学”这一教学主张。

所谓“基于教材资源的文本序列教学”,包含三层意思:

第一,基于教材,超越教材。依托教材资源,探寻文本之间的内在联系,重新改造教学内容,确立一个新的教学主题。然后依据主题,按照一定的序列,系统性地层级组织教学,适度拓展阅读,真正做到用教材教。

第二,基于课标,聚焦核心。2011年版《语文课程标准》明确指出:“语文课程是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程。”在前言部分也特别强调:“语言文字的运用,包括生活、工作和学习中的听说读写活动以及文学活动,存在于人类社会的各个领域。”“基于教材资源的文本序列教学”的教学宗旨就是聚焦语文教学的核心素养,关注语用,为学生的言语智能发展而教。在比照联想、归纳概括、理解记忆中教会学生阅读、表达、思考,教会学生透视文本,触摸文本隐藏的人生智慧,捕捉文本中隐藏着的言语秘妙。引导学生从众多纷杂的语言现象中发现并提炼出具有交际功能的言语结构,通过对言语结构的学习和掌握,改善大脑的言语认知结构,从而使零散的语文知识(程序性知识)结构化、序列化。

第三,基于人生,发展思维。特级教师薛法根说过:“我们教的是语文,看到的却应该是孩子的整个人生。对于孩子的成长来说,良好的学习品质、思维能力特别重要。”恩格斯曾说:“思维是最美的花朵。”“基于教材资源的文本序列教学”其中一个关键的词是“序列”,这是一个教学内容的序列,同时也是学生思维能力培养与发展的序列,在小单元和大单元的比较阅读中,学生形成了良好的观察力、分析力、批判力、迁移运用能力,等等。在扎扎实实的学习实践中获得更为丰富的文化背景,生长出言语智慧,拥有一生有用的东西。

下面笔者以苏教版四年级下册教材为例,谈谈如何实施主题序列阅读教学。

一、依托文本,重组教材,构建主题序列

每拿到一本新的语文教材,教师都要根据文本的原生价值、教学价值以及学生的认知起点重新研制新的教学内容,以便突出语文教学的核心价值,实现文本教学功能的最优化,最大限度地发展与培养学生的阅读力、表达力以及思维力。教学内容的研制形式主要是先选定一个主题,以此为中心“排兵布阵”,安排相应的文本内容,形成一个个互相联结的板块,构建一个不断延展的知识链条。

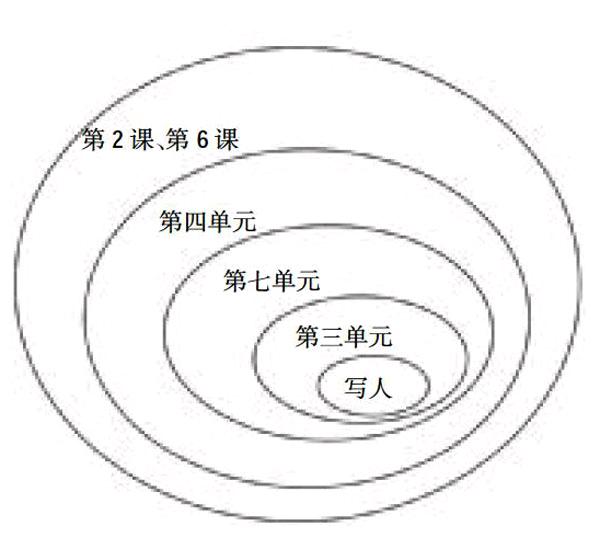

这是苏教版四年级下册的教材目录,借助表格,每个单元的教学主体比较明了。继而就是确立大主题,重组教材,形成一个完整的教学序列。从表格中可看出,整个教材中共有三个单元的文本内容体现的是“人物”,由此就可以确立一个大的教学主题序列——人物漫谈。第三单元是单纯的记人类文本,而且集中于古代历史人物,描写方法直接简明,最接近主题核心,是教学的第一梯队。第七单元也是突出人物优秀品质的,侧重于描写现代史上的中外伟人。“黄河的主人”虽然是普通的艄公,但因为黄河是中国的母亲河,含有一定的政治因素,所以和爱因斯坦、宋庆龄并作一类。这一单元的文本体裁有了改变,如第22、23两课是叙事性散文,而且运用了“借物喻人”“衬托”的描写手法,教学难度有所增大,隶属于教学的第二梯队。第四单元的四篇课文也是写人叙事的散文,凸显人物优秀品质,更主要的是弘扬了一种积极向上、乐观开朗的精神,离主题核心稍有距离,隶属于主题的第三梯队。再进一步拓展的话,第2课《第一朵杏花》与第6课《最佳路径》也和主题有联系,归入主题的第四梯队。至此,以“人物漫谈”这一个主题为核心的文本序列梯队就建立了。

主题序列教学的最大价值是使原本的单篇教学得到整合,篇与篇之间建立联系,单元与单元之间形成呼应,避免了知识的琐碎化,同时对主题有了多元的

建构。

二、依据主题,分层教学,建构言语图式

如何实施主题序列教学呢?大致分为这样几个环节:

1.单篇文本教学

每篇课文都隐藏着作者的言语意图,这种言语意图是借助特定的表达方式与语言结构体现出来的,所以说单篇文本教学要抓住核心,关注言语内容和形式,注重语文基本知识和基本能力的训练与教学,完成基础性的必要的作业。

2.单元内文本比照与联系

这一板块的教学一般安排三个层次,第一层次:比较归类,包括字词、文本内容与形式、写作方法、写作背景、精彩句段等多个方面的比较,使学生在比较中加以归类、重组,更新认识,增强能力。第二层次:迁移运用,一般是写法的迁移,通过这样的练习促使学生将积累的东西通过实践逐步与自身相融,达到和谐,最终化为个体的一部分。第三层次:拓展阅读,同类型同主题的文本再阅读。

3.单元与单元间比照与联系

教学方法同样为三个层次,分别是比较归类、迁移运用、拓展阅读。

在认知心理学中,有意识地将许多零散的信息单元整合成一个有更大意义的信息单位,并贮存在大脑中的心理活动被称为“组块”,而贮存在大脑中的信息单位被称为“相似块”,也称为“图式”。人们大脑中的相似块不是静止的,它一方面和感觉器官输入的信息相互联系、相互作用,又和其他相似块相互作用、相互联系,形成新的相似块。著名哲学家培根说:“类似联想支配发明。”主题序列教学就是依靠人的认知心理而建立的,它借助比较归类促使学生意识中的“相似块”不断地互相組合、深化,形成新的认知结构,从而深入、丰富联想,将语言文字的内涵与形式理解透彻,领悟到位,使思维的内容不断丰富,思维的品质不断提升。

依据和主题的亲密度,教学先从第三单元开始,依次为第七单元,第四单元,第2、第6两课。

先解释第三单元的教学思路:分课教学完之后,引导学生进行单元内的比照与联系,而且大部分是引领学生以回忆的形式对所学内容进行归类、整理、比较异同。心理学研究表明:用于尝试回忆的时间越多,记忆效率就越高。尝试回忆可以把正确的巩固下来,错误的加以纠正,遗漏的及时补上。

第一,字词的巩固运用。教师主要以提问的方式引导学生说出本单元的多音字、同偏旁的生字、意思相近的词语等,在此基础上检测默写,在情境中合理运用。

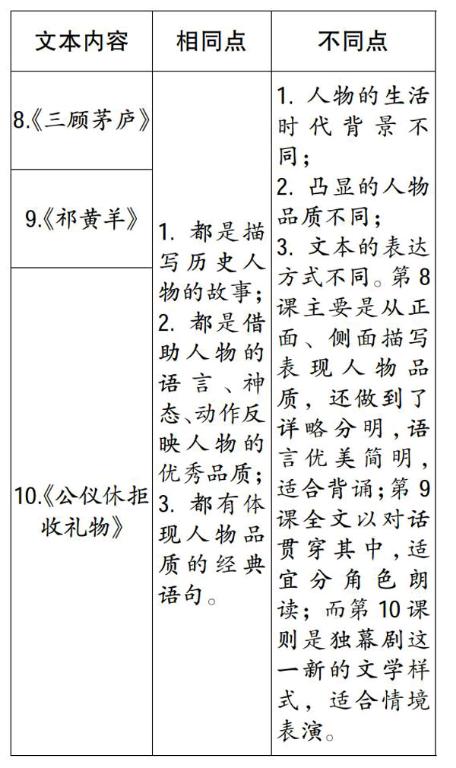

第二,比较异同。回忆三篇课文,它们的相同点是什么?不同点又有哪些?教师以问促思,学生在讨论交流中得出结果(见下表)。

比较是确定客观事物之间异同点的思维方法。可以同中求异,即在共同点或相似点的基础上尽量找出不同点。也可以异中求同,即在不同的基础上尽量找出共同点或相似点。经过这一轮比较,学生的思维经历了重组、储存、编码、检索、分析、归纳等一系列活动,将新旧知识加以调整,形成新的认知结构,然后通过口头语言表达出来。其思维的灵活性、顿悟性、方向性与流畅性都得以发展。更难能可贵的是,他们是积极主动地构建知识,促进自身精神成长,提高语文素养,是一种原生态的自我表达与提升。由此,对于“写人类”这一体裁的认识无形中就深化了一个层次,头脑中的认知图式必然会有质的改变与调整,推动思维力向纵深掘进。

第三,迁移运用。学生通过比较异同习得了言语结构,但从人的认知心理分析,学生只是暂时把这种言语结构储存在记忆中,必须通过运用,通过自己思维的重新排列、组合,以自己的言语图式表达出来才算真正掌握了其中的奥秘。所以,紧随其后要进行迁移运用。

第四,拓展阅读。再出示一组描写历史人物的文章(文章来源可以是教师推荐,也可以是学生推荐),引导学生略读,粗知大意,了解主题,感悟写法。略读是补充,是举一反三,是为了把学生的思维继续延伸,再延伸。

主题序列教学进行第七单元的教学时,先是单篇教学,然后是单元文本比较。在第七单元的教学全部完成之后,再一次引导学生与第三单元的板块内容进行比照,揣摩其中的内涵。以此类推,再加入第四单元,乃至于第2、第6两课的文本比照与联系。歌德说过:“内容人人看得见,含义只有有心人得之,而形式对于大多数人是个秘密。”这个秘密,就是言语智慧。

“基于教材资源的文本序列教学”,把学生要记忆的知识、掌握的方法、形成的能力放在一个完整的系统中去认知、理解、践行,在不断的“回顾、比照、联想”中打开了学生智力活动的闸门,增强了学生语言的敏感力、文章的构思力、行动的执行力、思维的敏锐力。

(作者单位:江苏徐州市铜山区大许实验小学)

责任编辑 郝 波