中德两国职业的比较研究

2017-03-04谢莉花苗耀华余小娟

谢莉花+苗耀华+余小娟

摘 要:中德两国职业分类体系、分类标准及职业体系与职业教育体系之间的关联各有特色。德国职业体系体现了分类体系的科学性与全面性,职业分类的横向对接与纵向继承,职业描述内容的系统性与指导性,职业体系与教育培训体系的对接等特点。德国职业体系的发展及其与教育体系的对接,对我国进一步建设职业体系、进行职业发展与研究以及加强职业体系与教育体系之间的关联具有启发意义。

关键词:职业研究;职业体系;教育体系;德国

作者简介:谢莉花(1983-),女,江苏金坛人,同济大学职业技术教育学院讲师,博士,研究方向为职业、职业教育课程与教学;苗耀华(1967-),男,陕西宝鸡人,北京工业职业技术学院副教授,研究方向为高等职业教育;余小娟(1991-),女,安徽池州人,同济大学职业技术教育学院硕士研究生,研究方向为职业教育基本理论。

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2017)01-0070-10

职业发展内生于社会发展之中,作为社会发展的重要构成部分,在保持自身相对独立性的同时,与其他社会发展部分,尤其是与经济、产业、科技、教育等发展之间呈现出相互作用的关系。它与同样作为社会发展重要构成部分的教育之间,因在对象上的一致性和程序上的延续性而产生了前者在结构、数量、内容要求上影响后者的体系设计,后者在人才培养结构、数量、质量又产生反作用的密切且复杂的联系。职业教育作为一种处于职业与教育融合和交汇点上的教育类型,其对职业的影响是更为直接、广泛和深刻,职业对其也有着提供基础和目标导向的多重作用,对职业教育进行研究的根源就在于对职业的研究。本文尝试对中德两国的职业内涵、分类及发展进行比较,同时探讨职业与教育发展之间的关系,以期为职业基本规律与职业教育发展基石的进一步挖掘提供启发。

一、职业的基本内涵

国际劳工组织所开发的国际标准职业分类(International Standard Classification of Occupations, ISCO)中对岗位(Job)的定义是:从业者所从事的一系列任务和职责,“职业(Occupation)”则被定义为一组“岗位”,这些“岗位”中包含的任务和职责具有高度的相似性[1]。我国国家职业分类大典认为,职业是随着人类社会进步和劳动分工而产生和发展起来的,它是社会生产力发展和科技进步的结果。职业是指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别[2]。德国职业分类中的职业概念具有以下三個核心特点:职业是与工作活动相关的,而不是与个体相关的,是由一系列的工作活动而呈现,并且通过两个维度:职业专业性和要求等级进行结构化。各国对职业的一般理解均体现为:职业是社会分工的结果,是相似工作活动、任务和职责的岗位组合和类别。

职业和岗位这两个概念既相互联系又有所区别。当前,各国职业分类中的分析单位基本都是职业。职业是具有一定特征的社会类别,不针对特定的组织或产业背景,它集合了许多具有相近职责、行为和要求的岗位。而岗位是组织内部的分类,它的范围比职业要小得多[3]。两者区别较为直观地体现在数量上,例如,美国的职业分类中,原先的职业名称词典(Dictionary of Occupational Titles,DOT)描述了12000个左右的岗位,而之后的标准职业分类(Standard Occupational Classification-system,SOC)和职业信息网络(Occupational InformationNetwork,O*NET)的现有版本中都只描述了一千个左右的职业。我国的职业分类同样如此,一千多个社会职业之下包含数量级别更多的工种或岗位。职业与岗位/工种的不同体现在级别、数量以及二者在内涵上所涵盖的不同产业行业背景及范围等多个方面。

职业,在一般语境中指的是劳动者在就业体系中实际从事的职业活动,是劳动管理部门划分的劳动分工类别,即社会职业。而在德国语境中,职业还有另外一个范畴的意义,即教育职业。教育职业是德国教育管理部门划分的职业学习门类,是学习者在双元制职业教育体系中的教育培训专业[4]。德国背景下的职业内涵既涵盖了实际社会职业的职业劳动维度,又暗含了职业教育专业及其标准的规范约定。

二、职业分类体系及分类标准的比较

职业分类是对社会职业进行的系统划分与归类,是制定职业标准的依据,既促进人力资源科学化、规范化管理,同时也是开展职业教育与培训的重要基础性工作。中德两国的职业分类及分类标准各有特色,比较两者的异同,一方面有利于积淀现有的基本规律,另一方面也有利于吸收其他国家的先进理念与经验,为我国的职业发展及职业教育发展提供启示。

职业分类是采用一定的标准和方法,依据一定的分类原则,对从业人员所从事的各种专门化的社会职业进行的全面、系统的划分与归类,是为满足特定需求而区别或归合职业的活动。目前国际上和大多国家都已进行了职业分类的开发,如《国际标准职业分类》《中华人民共和国职业分类大典》《加拿大职业分类词典》《美国标准职业分类》《德国职业分类》等。这些职业分类都是按照一定分类原则,即区别或归合职业时所依据的法则和标准进行。目前来说,大多数的职业分类是以工作性质与技能水平的双重维度为分类原则来区别或归合职业。其中工作性质是由工具设备、原材料或中间产品、流程和方法所决定的职业特点,是职业的客体特征。而技能水平是从业者胜任某类职业所必须具备的基本职业素质,是职业的主体体征。职业分类就是在同时考虑客体特征和主体体征的基础上进行的。

职业分类体系是由职业分类的层级、类别和职业描述构成的系统,用以表征职业分类的结果。层级是职业分类的纵向结构,用以描述类别的从属关系。类别是依据职业分类原则在不同层级上所区别或归合的职业的集合。对职业的描述是为研究和说明职业属性而进行的活动。职业描述项目包括:职业编码、职业名称、职业定义、主要工作任务、普通受教育水平、职业资格要求、职业培训最低期限、工作经验要求以及其他项目。

(一)德国职业分类体系及其分类标准

1.社会职业分类概况。德国最新版的社会职业的职业分类(Klassifikation der Berufe 2010,KldB 2010)于2010年颁布,它是由德国劳工局、劳动力市场与职业研究所共同主导,在联邦统计局、相关的联邦部门以及职业和社会研究专家的共同参与下完成。2010年版的德国职业分类建立在1988年和1992年职业分类基础之上,反映了当前德国职业图景的最新发展,并显示了与国际标准职业分类(ISCO-08)的高度兼容性。

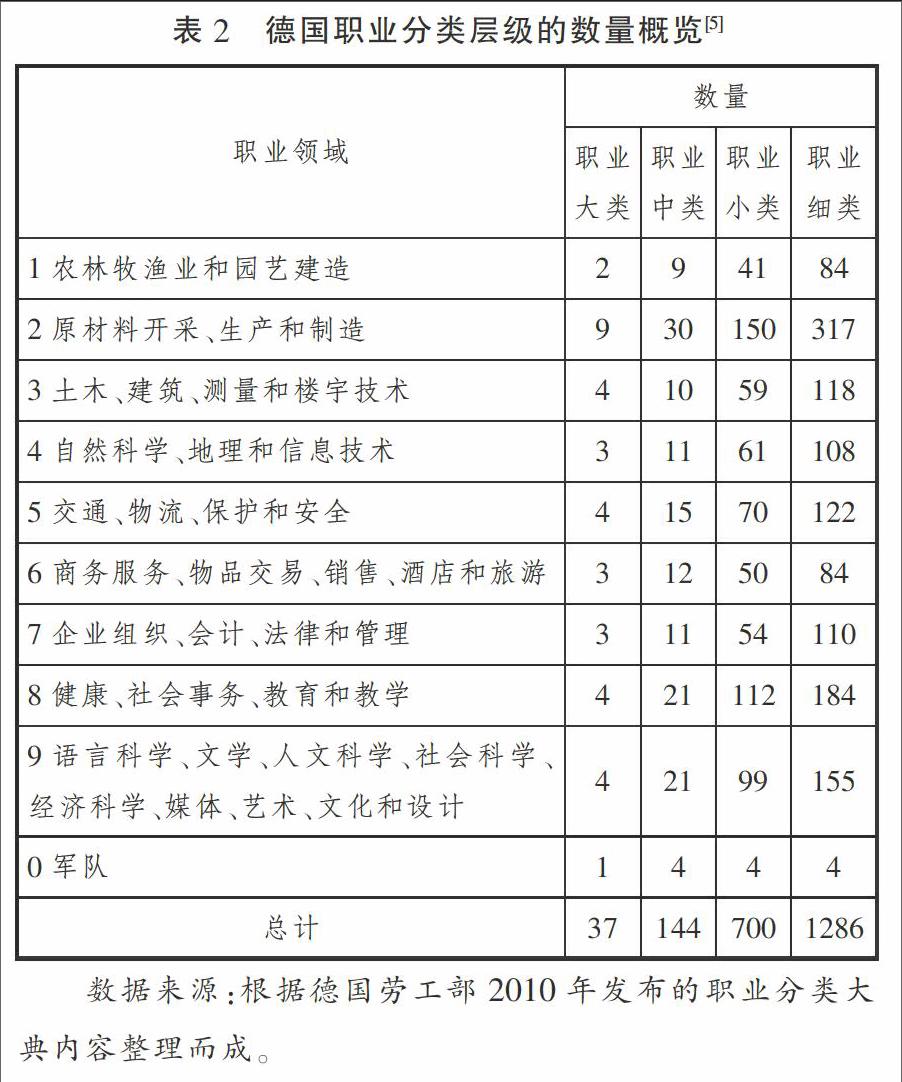

德国职业分类2010版通过理论引导、实证分析的方式形成了相似职业间的分类。该职业分类采用了分层化的构建方式,共划分为职业领域、职业大类、职业中类、职业小类和职业细类五个层次,相对应地使用了五级序号,每级数量分别为10、37、144、700和1286个(如表1所示)。第五层次的“职业细类”之下,虽然没有使用第六级序号,但实际上还对应和囊括了更为细化的来自于德国劳工局职业数据系统的各种社会职业名称,其社会职业数量级别大约为24000个。

德国社会职业的主要活动领域类别形成了第一层次的十个职业领域,既涉及三大产业的各个主要行业,又对部分行业领域进行了区分与归并。职业领域的名称列表及各职业分类层次的数量概览如表2所示。从中看出,职业领域二“原材料开采,生产和制造”职业领域涵盖的职业类别数量最多,其次为职业领域八“健康、社会事务、教育和教学”和职业领域九“语文科学、文学、人文科学……”,而“军队”该特殊性的职业领域涉及的职业类别数量最少。

2.社会职业分类标准。如前所述,德国职业分类通过两个标准维度进行结构化:职业专业性(Ber

ufsfachlichkeit)和要求等级(Anforderungsniveau)[6]。第一个核心维度:“职业专业性”意味着一组与职业内容相关的专业能力组合。而专业能力包含完成某一职业典型工作任务所需的特殊知识和技能。第二个核心维度:“要求等级”描述了职业的纵向结构,背后的思考在于,必需达到某一等级的特定知识和技能,才能胜任某一职业。“要求等级”涉及所执行活动的复杂程度,因此也被理解为与职业和岗位相关的特征[7]。

在职业分类结构中,“职业专业性”标准维度主要指向职业领域的划分,根据职业显著活动、知识和技能的相似性进行分类,产生了如农林牧渔业和园艺建造,原材料开采、生产和制造,健康、社会事务、教育和教学等职业领域,并且进一步体现在职业分类的第二至第四层次中。具体到第五層次的职业细类,职业则是以“要求等级”的标准来进行划分。职业的“要求等级”标识了所从事职业活动的复杂程度,最多可再细分为四个等级,分别为:

第一等级:助手级与初等性的职业活动。第一等级的职业涉及简单的、复杂度不高的常规活动。实施该职业活动一般不需要或只需要较少的特殊性专业知识。由于职业活动的复杂性不高,一般不需要正式的职业教育毕业证书,或仅需要经历一年制(被规定的)职业教育。这些职业活动的复杂程度没有技术工人的高,所有的助手级和初等性职业活动以及仅需要一年制职业教育的职业活动都属于该等级。

第二等级:专业指向性的职业活动。与助手级和初等性职业活动相比较,第二等级的职业活动明显较为复杂,并且具有较强的专业指向。第二等级一般要求经历过两至三年的职业教育,在职业专科学校等学校获得的职业资格化的毕业证书以及在德国相应的职业经验和/或非正式的职业教育是可以被视为等值的。总体而言,坚实的专业知识和技能对于顺利完成该等级职业活动是必需的,与技术工人职业活动复杂程度相当的职业均可归属于第二等级。BBiG中第66章和HWO中第42章中所规定的残疾人士的教育培训也属于该等级要求,只要其所从事的职业活动的复杂程度与技术工人的相当。

第三等级:综合专业性的职业活动。与第二等级的职业相比,第三等级的职业更加复杂,开始具有特殊知识与技能相关的要求,对于专业知识的要求也更高。此外,该等级的职业活动还要求从业者具备胜任高级专业任务和领导任务的能力。对于该等级的职业来说,除了专家型活动外,计划活动、检查活动,如工作准备、生产资料使用计划和质量检查与保障等也是较为典型的,属于该等级的活动。为此,在职业继续教育框架下对这些必要的知识和技能进行传授是必需的。从事该等级职业活动的人员需要经历过师傅/技术员职业教育或是获得等值的专科学校或高校毕业证书。与此等值的还有专科学院、职业学院、民主德国时期的专科学校、高校学士的毕业证书。获取相关的职业经验和/或非正式职业教育经常也能达到从事该等级职业的水平。

第四等级:高度复杂性的职业活动。第四等级的职业活动典型的特定就是复杂性高,其包含的职业活动主要有开发活动、研究活动、诊断活动、知识传授以及(大)企业内部的领导任务等,与该职业等级要求相匹配的知识和技能是更为高级、复杂、综合的一般情况下,从事该等级职业的前提要求获得至少四年制的高校教育和/或相应的职业经验。高校毕业证书,如硕士毕业证书(Master,Diplom)、国家考试证书等高校毕业证书是该等级职业典型的、必需的证书要求。一些职业及其职业活动甚至会达到博士或大学执教水平的要求。

德国2010版之前的职业分类均呈现了第一至第四层次的等级化划分,而2010版职业分类的特殊之处在于:根据另一结构维度“要求等级”增加了职业小类下细化分类,形成了职业分类的职业细类。需强调的是,并不是每一个职业小类都必须再次划分为四个“要求等级”,而是说每一个职业小类都至少包含四个要求等级中的一个等级。

根据“要求等级”的划分标准,职业分类中第四层次的700个职业小类继续进行细化,产生了第五层次的1286个职业细类,其中包含归属于第一要求等级的60个职业细类,第二等级要求的414个职业细类,第三等级要求的442个职业细类和第四等级要求的370个职业细类。700个职业小类中,只具有一个要求等级的占45.6%,具有两个要求等级的占29.1%,具有三个要求等级的占21.1%,而同时具有四个等级要求的职业小类只占4.1%。

3.社会职业的职业描述。德国职业分类除了呈现职业分类的层次、列表以及与以往职业分类的衔接之外,对各个分类单元的职业内容也进行了大致描述,并且这些不同分类层次之间都遵循了固定的描述模式。其描述项目大致涉及四方面内容:(1)简短的总结性活动领域的内容描述;(2)显现各个职业单元的核心任务、活动、知识和技能的列表;(3)下属的职业单元舉例或职业举例;(4)相似但不属于该类别的职业单元举例或职业举例[8]。例如,职业领域“2原材料开采、生产和制造”中职业大类“26机电一体化、能源与电气类职业”涉及三个职业中类:“261机电一体化和自动化技术”,“262能源技术”和“263电气技术”,第三、四、五层次的职业单元都按照固定描述模式形成了相应的描述内容,第五层次“26112机电一体化职业——专业指向性的职业活动”的职业内容描述为:该职业细类涉及所有要求牢固专业知识和技能的机电一体化技术职业,职业人员计划和生产综合机电一体化系统中机械、电气和电子元器件,将它们组装成功能性单元并且进行调试。职业任务、活动、知识和技能表现为:组装机电一体化系统的机械、气动、液压、电气、电子和信息技术元部件;在机电一体化设备构造中运用金属加工和联接技术;阅读和运用构造图、生产图、组装图、电路图、安装图、功能图、工序图、校准规章和操作手册;保障质量;在考虑机械、气动、液压、电气、电子元部件接口的情况下限定和排除障碍和错误;组装电路装置、操作装置、外壳和保护装置;提供机电一体化系统的咨询服务。所属的职业涉及机电一体化技术助手、机电一体化工、机电一体化系统工业技术人员,而不属于该职业类别的职业例如:汽车一体化工(25212),卷帘门窗机电一体化工(33352),冷冻技术机电一体化工(34232),技术性系统计算机员(43122)[9]。

德国社会职业分类对五个层次的职业类别都进行了概括性描述,尤其是对第三、四、五层次的职业单元都从四方面内容进行了总结性描述,切实发挥了对职业分类与管理、职业延续与发展、职业教育与培训的指导性作用。

(二)中国职业分类体系及其分类标准

1.社会职业分类概况。基于上世纪八九十年代的《职业分类与代码》和《工种分类目录》以及《国际标准职业分类(ISCO)》,我国经过系统分析和科学归类的职业分类大典诞生于1999年,修订后的最新版本发布于2015年。新版职业大典延续了1999年版大典的职业分类结构,由大类、中类、小类和细类四级构成,其中大类在数量上依旧划分为8大类,中、小、细类有所调整。2015年版将职业分类结构调整为8个大类、75个中类、434个小类、1481个职业,并列出了2669个工种,标注了127个绿色职业。总体而言,与1999年版相比,新版职业分类大典取消了894个职业,增加347个职业,累计减少了547个职业(如表3所示)。

2015版的职业分类大典中对职业大类的分类虽然在数量上还是与1999年版的保持一致,共分为八个大类,但是这八个大类的名称和具体内涵都是有所调整的。第一大类中的“党群机关”拆开,划分成了“党的机关”和“群众团体和社会组织”,这种由实质带来的形式上的变化反映出了我国当前政府职能转变,国家治理体系日益民主化的趋向。第四大类则由原来的划分较为细致的“商业、服务业人员”调整更为综合化和简化的“社会生产服务和生活服务人员”,后者在概念和实际指向上囊括的范围都更为广泛。与此类似的是第六大类名称的调整,也是在1999版描述的基础上使其更加概括化和综合化,其余大类则照旧。从1999版到2015版的这些变化中可以看出我国职业分类大典的制定既一脉相承,同时在外部适应性和内部科学性方面体现了不断进步的过程。

2.社会职业分类标准。我国职业分类中,大类划分以工作性质相似性和技能水平相似性为主要依据,并考虑我国政治制度、管理体制、科技水平和产业结构的现状与发展等因素。中类划分是基于我国行业发展业态,参照国民经济行业分类,以职业活动所涉及的经济领域、知识领域以及所提供的产品和服务种类为主要依据进行的。小类划分是中类划分的细化,与中类划分的原则基本一致。细类(职业)划分则主要以工作分析为基础,以职业活动领域和所承担的职责,工作任务的专门性、专业性与技术性,服务类别与对象的相似性,工艺技术、使用工具设备或主要原材料、产品用途等的相似性,同时辅之以技能水平相似性为依据,并按此先后顺序划分和归类[11]。

我国职业分类的两类划分标准中,工作性质相似性标准具体指不论所在工作单位是什么经济类型,也不论其隶属属于哪个行业,凡是从事同一性质工作的人都划分为同一类;技能水平相似性则主要与工作任务和工作职责的复杂性和范围有关。根据这两个主要划分标准,我国职业分类中八个大类的人员类别(除了军人和不便分类的其他从业人员)大致可以划分为四类人员:经营管理人员、专业技术人员、一般公务员/办事人员、操作和服务人员。根据与国际标准职业分类的比较,这四类人员的技能水平大致覆盖了L4-L1四级水平,其中L4为职业活动复杂程度最高的等级,L3,L2和L1分别次之(如表3所示)。与国际标准职业分类不同的是,我国职业分类的第二大类将“专业人员”与“技术员和专业人员助理”统一归入“专业技术人员”类别中,因此包含了技能水平为L4和L3的两类人员等级,而第三大类至第六大类也同时包含了简单劳动职业者或助手级人员,因此这些类别中也覆盖了少部分技能水平为L1的人员。其他大类人员的技能水平不一,因此没有相对应的具体技能水平等级。

3.社会职业的职业描述。我国职业分类的职业描述是对职业的主要工作内容、职责范围和工作过程进行的一般性表述。其中,对各个社会职业的职业描述是按类别的差异有所区别的,其中第一、二、三大类的职业多以职责范围、工作内容为主进行描述,第四、五、六大类的职业多以工作内容或工作过程为主进行描述[12]。其描述模式主要包括三部分:职业定义,主要工作任务和相关工种。例如,职业大类“6生产制造及有关人员”中的职业细类:“6-24-01-00电机制造工”,其职业定义是:使用绕线机、包带机、动平衡机、振动传感器、气体压力检测仪等专用设备和仪器,进行发电机、电动机、防爆电机等零部件的加工、组装和总成装配、调试的人员。其工作任务主要涉及九项任务,例如,使用专用吊车、工具、仪器仪表,进行电机总成装配等。该职业包含但不限于所列出的六项工种,如低压电器及元件装配工。

(三)两国职业分类体系及分类标准的比较

1.分类体系的比较。中德两国的职业分类根据各自国家的职业发展特点与分类需求,显示了各自不同的开发理念、方法与结果。其分类体系的区别与特点主要体现在职业体系的层次、数量与名称上。

分类层次上,德国职业分类在1988/1992年版职业分类的基础上,创新性地增加了用以区分职业技能水平的第五層次,共划分为职业领域、职业大类、职业中类、职业小类和职业细类五个层次;我国职业分类在1999版职业分类的基础上,与国际标准职业分类的划分层次一致,划分为四个层次:职业大类、中类、小类和细类(职业)(如表4所示)。

分类数量上,德国职业体系中最小层次囊括的职业数量为1286个,该数量仅是职业细类的数量级别,而不是社会职业的数量级别。因此,该数量级别下实际上还对应了两三万个社会实践中的职业。我国职业体系中最小层次囊括的职业数量为1481个,该数量是社会职业的数量级别,其下也覆盖了若干社会工种。德国职业种类数量最多的是“原材料开采,生产和制造”职业领域,共计317个职业细类,占职业种类数量的24.7%,我国职业种类数量最多的是“生产制造及有关人员”职业大类,共计650个职业细类(职业),占职业种类数量的43.9%,两国职业数量最多的职业类别都是在生产制造类领域。由于两国对职业的规范程度以及职业发展阶段的不同,其数量上和职业划定范围上有所不同,但两国总的社会职业及工种的数量都达到上万种。

分类名称上,由于两国职业分类的标准、层次与数量的不同,每一层次的职业名称也有较大区别,例如,德国最小层次的机电类职业名称表述为:“26112机电一体化职业——专业指向性的职业活动”、“26113机电一体化职业——综合专业性的职业活动”。而我国最小层次的职业名称一般是具体的社会职业名称,如“6-29-03-02电气设备安装工”。与德国相对应的含等级水平的名称则体现在各个职业相应国家职业标准所划分的职业等级名称中,如“电气设备安装工——初级/中级/高级/技师/高级技师”。

2.分类标准的比较。不同于国际标准职业分类的分类原则与标准,德国职业分类的分类标准采用的是“职业专业性”和“要求等级”两级划分维度。这也意味着,其职业分类要是在职业活动专业性的基础上再考虑所执行活动的复杂程度,即在工作性质相似性(职业的客体特征)的划分标准基础上再考虑技能水平(职业的主体特征)的划分标准。德国职业分类标准的第二核心维度“要求等级”尤其体现了与其他国家以及与以往职业分类标准的不同,该标准明确将职业划分为从初等性到高度复杂性职业活动四个复杂等级。各个职业类别并没有必需同时涵盖四个等级的硬性规定,但所列各个等级却均能与为达成该等级而须经历的教育水平直接挂钩。

我国职业分类标准在国际标准职业分类的划分原则,即考虑工作性质和技能水平两个维度的基础上,提出了在各个职业类别层次上体现不同侧重点的划分标准,如职业大类划分以工作性质相似性和技能水平相似性为主要依据,中类划分以职业活动所涉及的经济领域、知识领域以及所提供的产品和服务种类为主要参照等等。也就是说,职业的客体与主体特征:工作性质与技能水平在各个职业类别层次的划分上均有考虑。针对其中“技能水平”这个维度,我国职业分类与德国职业分类相比较,欠缺了较为清晰明显的等级划分,例如,没有体现专业技术人员与专业技术助理人员的不同等级,技术工人与简单劳动者的不同等级。而我国技术技能型职业的职业标准中通常所划分成的五个职业等级(从初级到高级技师)只是对技术工人类型职业的等级划分,而非对所有类型的社会职业等级的整体划分。

3.与国际标准职业分类及与本国职业分类的衔接比较。在德国2010年最新版的职业分类大典中,明确表示其所列举的大约90%的职业细类都能与国际标准职业分类(ISCO-08)中的职业细类相互对接,并且提供了较为明晰的职业细类对接列表。除此之外,德国2010年版的职业分类对与以往的1988/1992年版之间的对应与衔接关系也进行了较为清晰的说明,并展现了其发展脉络。

我国职业分类在大典说明中解释,分类体系是参照了国际标准职业分类的基本原则和描述结构,借鉴发达国家的职业分类经验,并依据我国国情建立的,但在具体的分类呈现中,其技能水平的区分与ISCO还存在一定的差距,且未体现与ISCO职业之间的关联或对应。ISCO是各国职业信息比较的转换器,我国职业分类与其之间较大的差距会导致在开展职业的国际比较时,我国职业较难与其他国家的职业进行比较,职业人员国际流动的可比较性、转换性和互认性也因此存在众多问题。此外,我国2015年最新版的职业分类大典未能对与1999年版本之间的衔接,如新生、更新、消失了哪些职业进行明确的说明,而且新版中的职业编码也进行了重新排序,该编码并没有体现出与先前版本职业编码的延续性。总体说来,我国职业分类体系的国际与历史比较还有待加强。

三、两国职业体系与职业教育体系关系的比较

(一)德国职业体系与职业教育体系之间的基本关系

德国职业体系与职业教育体系之间的关系首先体现在教育职业的设置上。与社会职业不同,在教育政策、经济政策、劳动力市场政策以及职业教育学视角下形成的教育职业是教育体系与职业体系之间的联结点,它是从多方代表与不同利益相关者之间谈判过程中所产生的结果[13]。教育职业是指通过职业分析的方法,对社会的职业群或岗位群所需要的共同的知识、技能与态度归纳后的一种科学的编码,是一种建立在职业分析基础上的获得职业资格、职业能力的教育“载体”,换句话说,所谓“教育职业”是源于社会职业而高于社会职业,为从事多种社会职业而需要在职前接受教育的“职业”[14]。

这些被国家规定的教育职业一般是具有较高社会需求的社会职业群,且这些职业的实践如若操作不当会对人群或者对环境或者对工作人员本身产生较大的危害,例如护士、电工等职业。因此,对于这些职业来说,从业人员必须要取得相关的职业教育培训证明才能从业。没有任何教育培训证明的劳动者是不被推荐从事这些被规定职业的,且对于特定的需要证明的工作来说,企业也不会雇佣没有证明的人员。虽然每个人基本上都自由决定是否选择或通过职业教育培训,但在德国职业和职业教育的背景下,如果没有职业教育培训证明,劳动者在劳动力市场上的机会就少得多,失业的风险也大得多,薪资也相应较低。因此,预防失业的最好“保障”就是选择学习某一个教育职业以及完成初次的职业教育培训。通过正规的教育培训,获得教育职业的相关证明,即获得了有利于进入和长驻劳动力市场的相应资格。从狭义的职业教育来看,教育职业主要指向的是职业分类体系框架中第二要求等级的职业类别和第三、四级资格水平的教育类别,其对应关系如图1中灰色区域所示。

(二)中国职业体系与职业教育体系之间的基本关系

在总体理念上,我国职业体系与职业教育体系之间的关系可体现为职业教育近年来提出的“五个对接”的思想,即专业与产业、职业岗位对接,专业课程内容与职业标准对接,教学过程与生产过程对接,学历证书与职业资格证书对接,职业教育与终身学习对接。也就是说,职业教育需根据职业体系与劳动力世界中的产业发展、岗位需求、职业标准、职业工作过程、职业资格证书、职业发展的要求,设计职业教育的专业设置、能力目标、课程内容、教学过程、评价方式、继续教育等方面的内容。

此外,与德国职业教育类似,我国职业体系与职业教育体系之间的关系也体现了在专业的开发与设置上。自新世纪以来,我国职业教育的专业就已经建立了与社会职业之间的关联,形成了两者之间的对应目录。近年来新修订的中高职专业目录中,均将各专业与职业细类/职业小类建立了对应关系,如教育部2010年颁布的“中等职业学校专业目录”中321个专业对应1185个职业(工种),2015年“普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录”中748个专业对应291个职业小类。

(三)两国职业体系与职业教育体系之间关系的比较

职业体系与职业教育体系的相互影响和作用可理解为:一方面,职业体系中的职业结构与内容,如职业分类、职业标准、职业发展等影響着职业教育的目标、内容和评价等。行业企业对职业教育体系的培养对象提出了哪些能力或素质要求,进而对学校教育教学提出了哪些要求与挑战。职业教育培养的人才应当首先满足和适应企业提出的资格要求(适应需求);另一方面,职业教育通过对技术工人综合职业能力的培养来促进经济增长方式的转变,技术的进步,劳动组织的优化和行业企业的发展。职业教育培养的人才也应当能够对发展和优化劳动力市场和职业体系起到设计性的促进作用,进而实现个人发展(设计需求)。也就是说,社会生产对劳动者所提出的职业资格要求与劳动者通过教育和培训所获得的能力应当是相互影响的,后者应当适应前者并且对前者进行优化设计[16]。

通过对两国职业体系与职业教育体系之间关系的分析,可以看出,在专业设置上,随着职业世界对劳动力人才资格与能力要求的不断提高,为实现职业教育培养的人才的效度和用度,我国职业教育的专业设置一直在不断探索实现与对应职业之间的沟通和衔接,并且取得较好的效果,职业学校专业设置的职业性对接已经迈出了很大的一步。将社会职业的类型、内容和要求通过一定程序反映和转化到职业学校的专业设置中是“五个对接”思想最为核心的观点和步骤。而在德国并没有这样一个通过转化和反映的职业学校专业设置过程。在德国,凡是需要经过教育与培训方能从业的职业,直接被规定为教育职业,例如,“自动化技术电工”该教育职业在2010版职业分类大典中的职业编码为26122。这些职业既是职业种类又是专业种类,教育体系和职业体系之间因教育职业的存在实现了完美融合。相比较而言,德国从最初的理念设计到实际实施过程都是遵循二者一体化的思想,在我国的观点看来,二者分离是客观存在的,如何将二者联系起来是教育体系需要考虑的问题。显而易见,德国的融合程度更高。

在标准要求上,德国教育职业有专门的教育职业标准框架,规定了企业和学校在实施教育和培训的规格标准、考试要求与内容安排。在标准框架体系内,职业标准和教育标准本身是一体的,二者的融合体现在标准要求的各个环节之中。我国在标准要求上大体还是走教育标准(即学历标准)和职业标准分开行之的道路,虽然二者融合是发展的方向,但是实现实质性关系的转变还需要走很长一段路。

四、总结与展望

以上对中德两国职业体系发展的两个重要方面:职业分类体系与分类标准以及职业与职业教育之间的关联做了基本的阐述与分析。从中看出,两国开展的职业实践各有特色,都有可以互相借鉴与启发之处。具体到职业研究领域,德国职业研究的相关方面的成果有更多值得我们关注和学习之处,对其进行比较分析也许将会为我国职业体系与职业教育体系的继续发展与融合提供进一步思考的方向。

(一)德国职业体系的特点

1.职业分类体系的科学性与全面性。德国的五级职业分类体系既考虑了职业领域的专业特殊性,又考虑到从业的要求等级,从横向与纵向两个方面定位了各个职业类别。同时,这些职业类别又与职业信息系统中两三万个社会职业形成上下所属关系,既规范了职业类别,又与社会职业或岗位产生较好的对接。

2.职业分类的横向对接与纵向继承。虽然职业分类原则与标准与国际标准职业分类有所不同,但德国职业分类在结果上却制定了与国际标准职业分类结果的横向对接表。80%以上的职业都能与国际分类的职业相互对应,这也为德国职业信息的国际比较,职业人员的国际流动与教育培训的互认提供了坚实的基础。此外,德国职业分类也具有较好的历史继承性,与先前版本的职业分类具有较好地衔接。职业编码的对应与职业的历史发展脉络在分类体系中也得到了较清晰的体现,这也有利于国家职业信息的系统发展、传承与运用。

3.职业描述内容的系统性与指导性。职业分类中除了职业分类的列表之外,其关于职业的具体描述也至关重要。德国职业描述项目涉及该职业活动领域的总述、核心工作任务、所属职业举例及非所属职业举例。通过职业描述的规范,一方面,为各个社会职业的职业规格/标准进一步描述提供基础,为就业人员的职业活动提供参考;另一方面,社会职业的职业描述也能够为教育与培训的目标设定、内容选择与能力评价提供充分的依据。

4.职业体系与教育培训体系的对接。德国职业分类不仅对社会职业的分类与分层进行了系统研究,产生了可供社会各方参考的职业信息结果,而且也与后端的教育与培训形成紧密的对接。尤其是职业分类体系中第五层次职业类别的确立,直接对应了各类从简单到高度复杂程度的职业活动要求等级,也对应了达成各等级职业活动的教育或培训类型,甚而对应了涵盖职业教育、大学教育与继续教育的具体教育职业或教育专业。社会职业的历史发展以及与教育职业/专业的对接研究也为教育职业的历史、现状与发展研究提供了依据,形成教育职业/专业发展的良性循环。

(二)我国职业体系发展的展望

通过对我国职业体系的基本研究以及与发达国家职业体系的比较,我国未来职业体系发展还需在吸收先进经验和挖掘本土积累的基础上进一步加强职业体系及其与教育体系的关联性建设。

在职业体系建设方面,从分类的视角上看,我国职业分类需科学考虑各类职业活动的工作性质和技能水平,形成清晰、统一的维度划分结构,以使得职业分类不仅能够服务于劳动计划管理部门,反映生产部门和劳动者的要求和利益,还能够为教育培训提供依据。分类结构上,相比于国际分类和发达国家分类,我国对大类职业的划分结构略显粗略。例如,根据技能水平的高低,国际上通常将专业技术人员与专业技术辅助人员划分为两大职业类别,将技术性的操作和服务人员与简单职业劳动者区分为两大职业类别,而我国的职业分类结构上将这四类人员仅归并为两类,这种粗略的分类并未能真实地反映劳动者的职业状况,在无法兼顾不同技能水平劳动者的利益同时,也没有办法为教育与培训的定位提供较好的参考依据。

在职业发展与研究方面,受限于我国经济、技术发展水平与行业企业劳动组织现状,我国职业分类中传统的单一性职业/岗位仍然占据了绝大多数,复合型职业不多。例如,机电职业领域中,較多的是单一的机械或电气职业技术人员,而面向未来工业4.0与中国制造2025所需的类似机电一体化的复合型职业在职业体系中较为少见。且在职业领域的划分与研究方面,我国职业体系中也没有形成较为明晰的按照职业活动专业性来划分的职业领域/职业群,而这些职业领域和职业群的形成与划分恰恰是我国各类各级的教育与培训形成一以贯之的由简单到复杂分层的重要依据。

在与教育体系的关联方面,虽然有较为清晰的对接理念和专业设置上职业性的考虑,但系统化的职业体系与教育体系的关联研究与实践还较少,这也是导致教育的设计脱离了职业实践要求一个重要原因。当前,世界上诸多国家都在改变学历资格体系与职业资格体系相互分离的状态,在不断尝试建立和改善学历资格与职业资格相互沟通和衔接的新型国家资格体系与框架。该体系和框架同样也是我国未来学历资格和职业资格开发的方向,它能够在保证我国标准开发一致性和质量性的同时,为实现我国标准和国际及他国标准之间的对接和比较提供最为直接的参照。学历标准和职业标准作为教育体系和职业体系在标准层面融合的一个具体步骤,前者促进了后者相关研究的开展,同时职业体系和教育体系之间系统的关联性研究也为学历资格和职业资格之间的沟通和融合打下了最坚实的理论和实践基础。

参考文献:

[1]ILO International Labour Office(Hrsg.). Resolution Concerning Updating the International Standard Classification of Occupations(ISCO-08)[R]. Geneva: 2008:1-2.

[2][10][11][12]国家职业分类大典修订工作委员会.中华人民共和国职业分类大典:2015年版[M].北京:中国劳动社会保障出版社,中国人事出版社,2015:7-15.

[3]陈笃升,王重鸣.职业信息网络的框架、特征和应用[J].心理科学进展,2013(4):721-731.

[4]姜大源,李璞.职业学校专业设置的理论、策略与方法[M].北京:高等教育出版社,2002: 10.

[5][6][7][8][9]Bundesagentur fuer Arbeit. Klassifikation der Berufe 2010-Band 1: Systematischer und alphabetischer Teil mit Erlaeuterungen[Z]. Nuernberg, 2011.03:16,26,9-10,338-341.

[13]Schwarz, Henrik; Bretschneider, Markus. Strukturmodelle als Ansatz zur Flexibilisierung anerkannter Ausbildungsberufe im dualen System[A]. In: Severing, Eckart; Weiss, Reinhold(Hrsg.): Weiterentwicklung von Berufen-Herausforderungen für die Berufsbildungsforschung[C]. Bielefeld 2014: 181-197.

[14]温济川,杜旭林,陈敬银.职业教育专业定义思维——职业专业[J].高等职业教育(天津职业大学学报),2011(1): 53-56.

[15]Petersen, Willi; Jepsen, Maik. Report“German approach and experience of development of occupational standards“[EB/OL]. Flensburg, 2015.2: 3, 14. URL: http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_397644/lang--en/index.htm.

[16]谢莉花.职业教育视野下职业体系与专业体系的关联分析[J].职教论坛,2015(22):10-15.

责任编辑 韩云鹏