中学生间接欺负行为的调查研究

2017-02-27李碧静王顺顺

李碧静+王顺顺

【摘 要】本文通过使用SMTIH欺负行为问卷(中学)的微调版,对南宁市某中学学生进行调查分析,通过数据统计与分析得出调查结论。

【关键词】中学生 间接欺负行为 受欺负 调查

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2016)11B-0014-05

欺负行为是中学校园内常见的现象,对学生的学习、生活及身心健康有着极大的负面影响。欺负行为的种类很多,间接欺负行为只是其中一种。间接欺负行为是指欺负者借助第三方对受欺负者实施的精神攻击,如造谣离间、社会排斥、运用人际关系网络孤立受欺负者、背后说坏话等,给受欺负者以精神上的打击。学生之间恃强凌弱的间接欺负行为不但破坏学校的风气,而且对学生的身心健康造成负面影响。很多学生欺负他人成性,拉帮结派,欺凌弱小,有些甚至加入犯罪团伙。而受欺负者因此害怕上学,变得焦虑、抑郁、敏感多疑、压抑等,不敢与人交往,慢慢形成孤僻的性格,在人际交往中因为胆怯、退缩而被同辈认为不友好,因此受欺负者更容易受到同辈的忽视与疏远,在受欺负时得不到同伴的支持与帮助,往往成为欺负行为的长期受害者。本文试图探讨同辈朋友的多少与间接欺负行为的总体关系,以及不同性别和不同年级中学生的间接欺负行为情况,最后探究父母、教师、同辈朋友对间接欺负问题的干预。

一、学校间接欺负行为问题的研究概述

早在 20 世纪 70 年代,挪威瑞典心理学家 Dan Olweus 已经开始对学校间接欺负行为进行研究,当时仅仅局限于对学校间接欺负行为进行概念上的澄清,使得最后逐渐形成一个边界相对清晰的研究领域。直到 20 世纪 80 年代,因斯堪的纳维亚地区出现恶性校园欺负事件,3 名少年不堪受欺辱而自杀,才引起了更多人的关注,许多精神心理学家和教育学家针对学校间接欺负行为展开一系列研究,慢慢地研究范围也逐渐扩展到世界范围。截至 2000 年,已经有加拿大、美国、德国、西班牙、澳大利亚、芬兰、英国、荷兰、意大利和日本等 20 多个国家对此开展研究,并就间接欺负行为问题进行各具特色的干预研究。

最早对欺负行为进行研究的 Dan Olweus 教授,他将间接欺负行为定义为“某个学生在某段时间内被一个或多个学生反复或持续地施以负面行为,这种行为包括语言上的辱骂、威胁、嘲笑戏弄等”,并认为欺负行为即为攻击行为的一个“子集”。

学校的间接欺负行为与性别、校园因素、年龄、年级等因素有着密切的关系,对个体本身性格的形成、学习的效果等起着重要作用。国外多项调查显示,间接欺负行为不仅对受欺负者有很大影响,而且对欺负者也产生影响。一方面,受欺负者长期受到欺负会导致情绪抑郁、恐慌不安、心情忐忑等,不能专心于学业,可能还会引发抑郁症和精神分裂症,甚至严重者会导致自杀。由于受欺负者长期受欺负,如果缺乏倾诉对象,往往会形成习得性无助感,对中学生人格发展极其不利。此外,欺负者长期欺负他人,时间长久形成恶性循环,可能会养成暴力的性格,甚至有可能走上犯罪的道路。

到目前为止,国外已经形成与间接欺负行为相关的一系列的假说,并研究出一套适用于学校间接欺负行为的干预措施。挪威和英国的研究者较早地开始对学校间接欺负行为的干预研究,并取得较大成功。他们采用 Dan Olweus 制定的欺负行为问卷,加深旁观者对学校间接欺负行为的认识,精确地把握干预的时期,将欺负行为扼杀在摇篮里。

在我國,关于学校间接欺负行为问题的研究起步较晚,中小学教师及家长对学校间接欺负行为问题缺少系统的了解,也未能引起足够的重视。现今,我国对欺负行为问题的主要研究成果包括对儿童欺负问题中存在的类型及其相关因素的研究,对中学生欺负/受欺负的普遍性及基本特点的研究。相对国外而言,我国对学校间接欺负行为的干预也是比较滞后的。

二、研究方法

本文的主要研究方法是问卷调查法。

(一)研究对象。南宁市某中学的学生,共 274 人,其中男生 158 人,女生 116 人,年龄范围为 12-17 岁。

(二)研究工具。SMTIH 欺负行为问卷(中学版)的微调问卷,是参考 Olweus 儿童欺负问卷(中学版)进行微调的。问卷主要是对个人事实资料和经验的测量,总共包括 20 个项目,分为 4个不同的维度,维度 Ⅰ 关于朋友,维度 Ⅱ 关于被欺负,维度 Ⅲ 关于欺负,维度 Ⅳ 关于旁观。问卷的重测信度为 r=0.66。

(三)资料处理与统计方法。对收回来的问卷进行认真筛选,将不符合标准的问卷剔除,然后采用 SPSS 统计软件对数据进行分析和处理。计分方法从“无”到“有”分别记为 0,1,2,3,4分,共有 8 个题目,分别为第 1,2,3,8,10,15,16,20 题,得分越高,说明欺负/受欺负的频次越高,其他的是反映被试主观感受的项目,根据所得数据的分布情况来描述事件发生的比例。

(四)实施程序。问卷于 2016 年在南宁市某中学实施,使用统一的指导语,以匿名的形式完成问卷,对收回来的问卷进行认真筛选,将不符合标准的问卷剔除,然后采用 SPSS 统计软件对数据进行分析和处理。

三、结果与分析

本次总共发出问卷 275 份,回收 274 份,其中男生 158 人,女生 116 人,废卷 1 份。

(一)同辈朋友的多少与间接欺负行为发生的总体关系。具体如下:

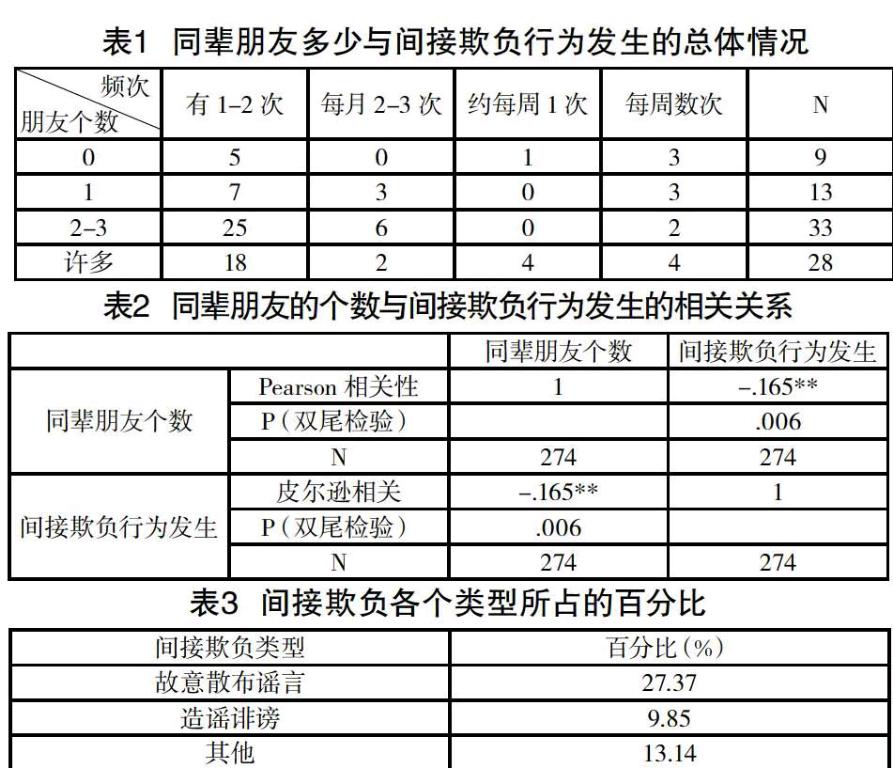

1.同辈朋友的多少与间接欺负行为发生的总体情况。由表1可以看出,中学生受欺负者的朋友个数为 2-3 个的人受欺负最多,受欺负的频率集中在 1-2 次上;有许多同辈朋友的人受欺负的频率次之,同样的,受欺负的频率也是集中在 1-2 次上;没有朋友的人受到的间接欺负是最少的。

2.同辈朋友的个数与间接欺负行为发生的相关关系。由表 2 可以得出,同辈朋友个数与间接欺负行为发生的相关性为 -0.165**,对应的显著性 P=0.006<0.01,说明朋友的个数与间接欺负的次数总体趋势不存在一致性,但两者差异显著。

(二)同辈朋友多少与故意散布谣言或造谣诽谤的关系。具体如下:

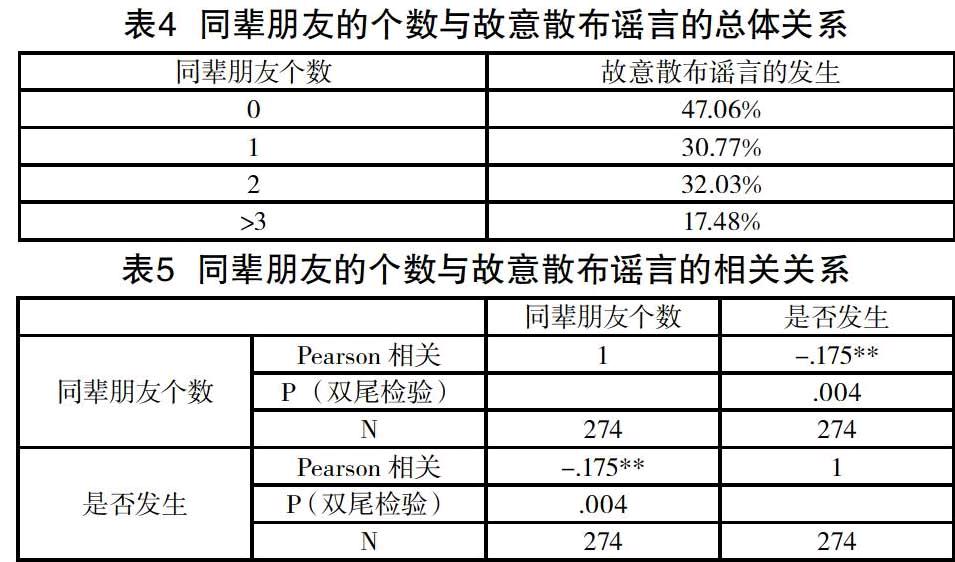

1.间接欺负各个类型上的总体情况。由表 3 可以看出,在间接欺负的各个类型中,故意散布谣言发生的频率是最高的,占 27.73%;其次是通过其他形式来实施间接欺负行为,占13.14%;最后是造谣诽谤行为,占 9.85%。

2.同辈朋友的个数与故意散布谣言的关系。由表 4 可以看出,同辈朋友的多少与故意散布谣言的发生存在紧密联系。没有同辈朋友的人更容易发生故意散布谣言的事件(占 47.06%)。由表 5 可以看出,同辈朋友个数与是否会发生故意散布谣言的相关性系数为 -0.175**,对应的显著性为0.004<0.01,说明同辈朋友个数与是否故意散布谣言差异显著,但总体不存在一致性。

3.同辈朋友的个数与造谣诽谤的关系。由表 6 可以看出,同辈朋友的多少与造谣诽谤的发生存在紧密联系。有一个同辈朋友的人更容易发生造谣诽谤的事件。由表 7 可以看出,同辈朋友个数与是否会发生造谣诽谤的相关性系数为 -0.092,对应的显著性为 0.130>0.05,说明同辈朋友个数与是否造谣离间差异不显著,且总体不存在一致性。

(三)不同性别中学的间接欺负行为情况。具体如下:

1.不同性别中学生在间接欺负行为各个类型上的总体情况。由表 8 可以看出,男生和女生的间接欺负行为的方式存在一定的差异。男生和女生的间接欺负行为的方式排首位的都是故意散布谣言,但是女生所占的比例要高于男生。

2.不同性别中学生间接欺负行为中受欺负者的情况。由表9 可以看出,将男生、女生在间接欺负行为中受欺负者所占的百分数观察发现,男生、女生的受欺负者所占的比例并不高。通过受欺负者的人数来看,发现男生的受欺负者人数多于女生。

3.不同性别中学生与间接欺负行为发生的方差分析。由表 10 可以看出,对不同性别的中学生自我报告受欺负者的平均数进行单因素简单方差分析(One—Way ANOVA),F(1,272)=5.832<16.957,P=0.016<0.05(见表 3 ),结果表明不同性别的中学生间接欺负行为的发生有非常显著的差异。由表11可以看出,对一年级、二年级和不同性别的学生自我报告受欺负者的平均数进行二因素方差分析,F(2,273)=3.599,P=0.013<0.05,结果显示不同性别中学生间接欺负行为发生有显著差异。

(四)不同年级中学生的间接欺负行为情况。具体如下:

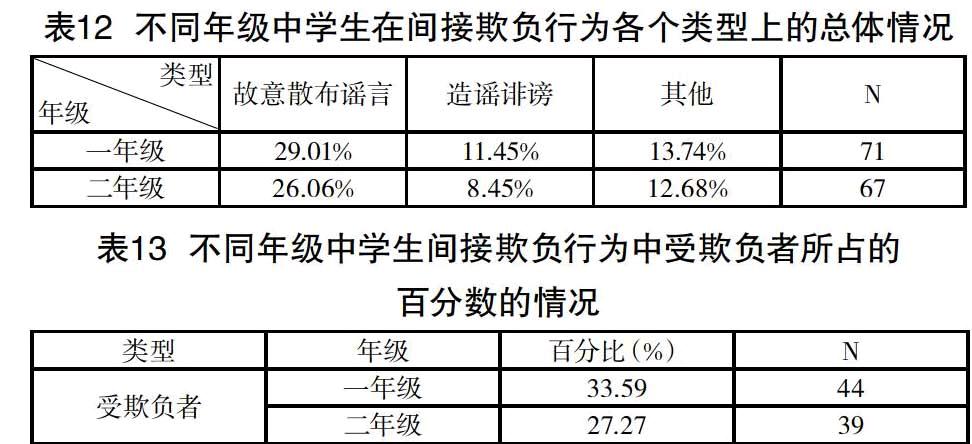

1.不同年级中学生在间接欺负行为各个类型上的总体情况。由表 12 可以看出,一年级、二年级学生的间接欺负行为的方式排在首位的是故意散布谣言,其次是通过其他方式来实施间接欺负行为,排在最后的是造谣诽謗。

2.不同年级中学生间接欺负行为中受欺负者的情况。由表13 可以看出,将一年级、二年级的间接欺负行为中受欺负者所占的百分数观察发现,一年级、二年级的受欺负者所占的比例并不高。通过受欺负者的人数来看,发现呈下降趋势,说明随着年级的增长,间接欺负行为中受欺负者的人数减少。

3.不同年级中学生与间接欺负行为发生的方差分析。由表 14 可以看出,对不同年级的学生自我报告受欺负者的平均数进行单因素简单方差分析(One—Way ANOVA),F(1,272)=0.982<1.464,P=0.323>0.05(见表 3),结果表明不同年级的中学生间接欺负行为的发生无显著的差异。由表 15 可以看出,对一年级、二年级和不同性别的学生自我报告受欺负者的平均数进行二因素方差分析,F(2,273)=3.599,P=0.245>0.05,结果显示不同年级中学生间接欺负行为发生无显著差异。

(五)对间接欺负行为问题的干预情况。具体如下:

1.老师对间接欺负行为的干预情况。由表 16、表 17 可以看出,间接欺负行为发生之后,受欺负者向老师报告的占55.26%,而 44.74% 的同学不向老师报告;计算间接欺负行为发生之后受欺负次数的多少与是否告诉老师之间的 Spearman 相关,发现间接欺负行为发生之后受欺负次数的多少与是否告诉老师之间呈正相关,r=0.618,P=0<0.01。

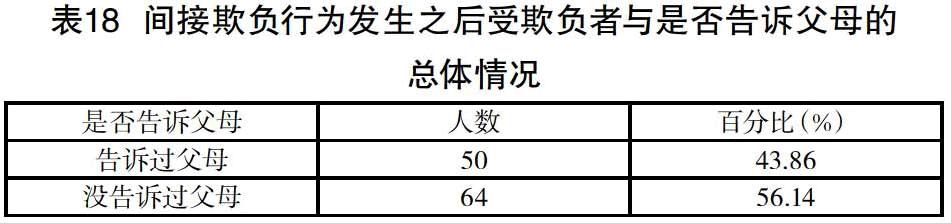

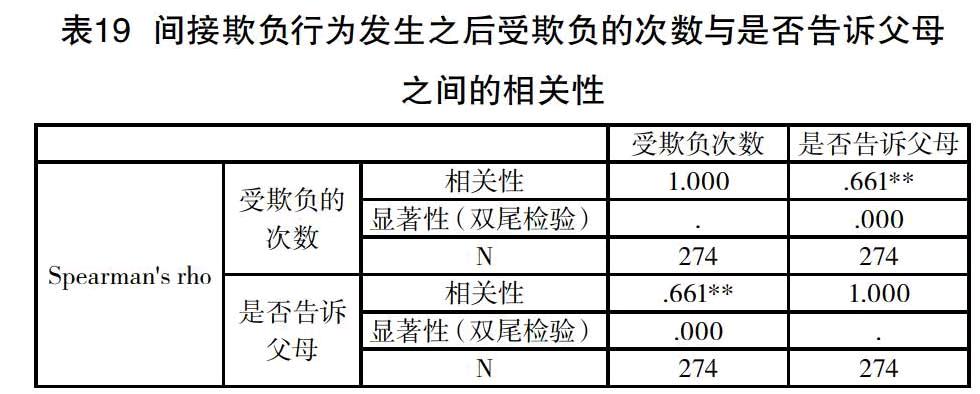

2.父母对间接欺负行为的干预情况。由表 18、表 19 可以看出,间接欺负行为发生之后,受欺负者向父母报告的占43.86%,而 56.14% 的同学不向父母报告;计算间接欺负行为发生之后受欺负次数的多少与是否告诉父母之间的 Spearman 相关,发现间接欺负行为发生之后受欺负次数的多少与是否告诉父母之间呈正相关,r=0.661,P=0<0.01。

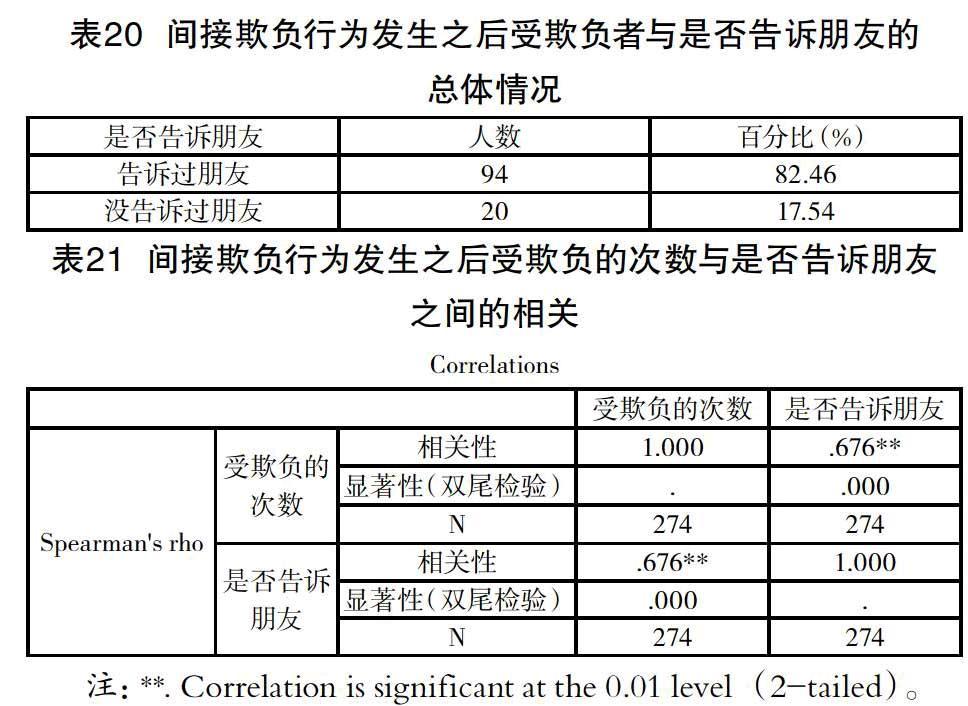

3.朋友对间接欺负行为的干预情况。由表 20、表 21 可以看出,间接欺负行为发生之后,受欺负者向朋友报告的占82.46%,而 17.54% 的同学不向朋友报告;计算间接欺负行为发生之后受欺负次数的多少与是否告诉朋友之间的 Spearman 相关,发现间接欺负行为发生之后受欺负次数的多少与是否告诉朋友之间呈正相关,r=0.676,P=0<0.01。

四、讨论分析

(一)同辈朋友多少与间接欺负行为的相关关系。研究结果表明,同辈朋友的个数与间接欺负行为的发生频率呈负相关。从变化趋势来看,同辈朋友个数为 2-3 个人,发生间接欺负的概率较高。同辈朋友越多的人,受到的欺负次数就越少。同辈朋友多的人,形成小群体的力量就大,抵抗外界欺负的能力就会相对较高。

(二)同辈朋友多少与故意散布谣言和造谣诽谤的关系。具体如下:

1.间接欺负各个类型的总体情况。研究发现,故意散布谣言在间接欺负行为中发生的比例是最高的。故意散布谣言这种间接欺负方式,不易被人觉察,对受欺负者的伤害程度大,是最直接的间接欺负他人的方式。

2.同辈朋友的个数与故意散布谣言的关系。研究表明,没有同辈朋友的人更容易发生故意散布谣言事件;但同辈朋友的个数并不是越多越好,以有一个要好的朋友为宜。这种间接欺负行为的产生,是由学生同伴群体的“同质性”所产生的。学生同伴群体的“同质性”的特点是群体成员在行为、学业成绩上及兴趣爱好上具有较高相似性的群体。没有同辈朋友的人更容易被结成团伙的人欺负。解决这一问题的关键在于多与人交流,结交朋友,但也要注意谨慎择友。

中学低年级的学生自制力和自我判断能力都非常弱,同伴群体的某一个小小干扰都会影响到其他成员的判断,导致同辈朋友个数太多的人,可能会因为同伴群体的“同质性”而发生故意散布谣言的行为。

3.同辈朋友的个数与造谣诽谤的关系。研究表明,有一个同辈朋友的人更容易发生造谣诽谤事件,且同辈朋友的个数与造谣诽谤之间不存在显著的差异。中学生常用的负性情绪调节策略依次是表达倾诉、转移注意、压抑、接受、回避、责备别人、积极幻想、哭泣和分析问题等。说明中学生负性情绪调节的主要方式是表达倾诉,当其只有一个要好的朋友的时候,他将会选择向要好朋友进行倾诉,这就成为造谣诽谤的导火线。同辈朋友的个数与造谣诽谤之间存在着负相关的关系,说明朋友的个数并不是越多越好的。

(三)不同性别中学生的间接欺负行为情况。具体如下:

1.不同性别中学生在间接欺负各种类型上的总体情况。研究发现,男生和女生之间发生间接欺负行为的方式有所差异,虽然男女生发生间接欺负行为方式排在首位的都是故意散布谣言,但是女生是以造谣诽谤次之,男生是以其他形式的间接欺负行为次之,且女生故意散布谣言事件的发生率高于男生。这与 River 等人的研究结果是一致的,Lever 认为男生有较广、较分散的社会网络,而女生更喜欢关系密切的小团体生活,因而间接欺负更可能给女孩造成伤害,更容易成为女生之间攻击他人的“有效”方式。

2.不同性别中学生间接欺负行为中受欺负者的情况。研究发现,男生和女生在间接欺负行为中受欺负者所占总体的比例并不算高,但男生受欺负者的人数与女生受欺负者的人数之间存在显著的差异,且男生人数要多于女生。这说明男生间接欺负行为的发生率要显著地高于女生。由于我国现今性别观念变化,独生子女不断增多,父母对男孩和女孩的教养方式及教师教育方式“趋同化”,使男、女生都倾向于建立自己的广阔而分散的社会人际网络,但男生更可能使之成为进行间接欺负的“有利”条件。

3.不同性别中学生与间接欺负行为发生的方差分析。研究结果显示,男生和女生在间接欺负行为的发生上存在的性别差异,不论是单因素方差分析,还是二因素方差分析,研究结果都表明中學生间接欺负行为的发生存在着非常显著的性别差异。女生故意散布谣言的比例显著高于男生;而男生比女生更有可能成为受欺负者。显然,这种性别差异的产生的原因很多,是遗传生物因素、社会文化因素、社会认知和移情特点与特定情境交互作用的结果。

(四)不同年级中学生的间接欺负行为情况。具体如下:

1.不同年级中学生在间接欺负行为各种类型上的总体情况。研究发现,一年级和二年级学生之间发生间接欺负行为的方式有所差异,一年级学生故意散布谣言事件的发生率高于二年级的学生,这一结果与前人研究的间接欺负行为的年级差异情况相一致。

2.不同年级中学生间接欺负行为中受欺负者的情况。研究发现,一年级和二年级中学生在间接欺负行为中受欺负者所占总体的比例并不算高,但一年级受欺负者的人数与二年级受欺负者的人数之间存在显著的差异,一年级要多于二年级,这说明受间接欺负学生的比例随着年龄的增长有明显的下降。一年级学生由于年龄较小,又刚进入中学,生理和心理各方面还不成熟,胆小怕事,因此容易遭受更多的欺负。

3.不同年级中学生与间接欺负行为发生的方差分析。研究结果显示,一年级和二年级学生在间接欺负行为的发生上不存在显著的年龄差异,不论是单因素方差分析,还是二因素方差分析。而一年级和二年级在所受间接欺负行为类型、受欺负者的人数这两个方面都存在差异。一年级受故意散布谣言的比例高于二年级,一年级的学生比二年级的学生更有可能成为受欺负者。但就总体方差而言,一年级和二年级受间接欺负的变化不大,产生这种差异的原因,可能是受到被试的数量和测量工具的局限性而造成的。

(五)对间接欺负行为问题的干预情况。具体如下:

1.教师对间接欺负行为的干预情况。研究发现在间接欺负行为发生之后,有大部分的受欺负者愿意向老师报告。研究结果还显示,越是频繁受欺负的人就越是愿意跟老师报告。这个研究结果与前人的研究结果显示不符。随着时代的变迁,学校更注重校风建设,这样可以使学生养成严于律己的习惯,即使有偶然的间接欺负行为发生,学校也会即使发现制止,并且老师在师生关系中不再是处于控制的地位,而是师生平等,学生更愿意与老师交流。老师的年轻化发展,不会对校园的一些间接欺负行为熟视无睹,学校老师也越来越重视孩子生理心理上的健康成长。

2.父母对间接欺负行为的干预情况。研究发现,在间接欺负行为发生之后,大部分的受欺负者不愿意向家长诉说。越是频繁受欺负的人就比较愿意跟父母诉说,这与前人研究结果是相一致的。一方面,在受欺负者家庭中,虽然家庭环境比较温馨和睦,但是父母与孩子之间缺乏沟通,缺乏正确的教养方法,也很少鼓励孩子独立,过分保护子女,亲子之间多是矛盾性的关系;另一方面,青少年正处于心理与生理急剧变化的青春期,他们这一时期的叛逆对象就是家长。因此,在他们遇到困难时,他们不会倾向于向家长求助。

3.朋友对间接欺负行为干预情况。研究发现,在间接欺负行为发生之后,有大部分的受欺负者比较愿意向朋友倾诉。越是频繁受欺负的就比较愿意跟朋友倾诉,这与前人的研究结果大体上保持一致。低年级的中学生与朋友的联系非常频繁和密切。朋友作为一个同龄人,更了解受间接欺负的心情,更能与其进行心的沟通,同时也更可以对其进行鼓励和激励,在一定程度上也可以帮助受欺负者走出欺负的阴影。总而言之,在受间接欺负之后,他们认为向朋友的倾诉最有效。

五、结论

第一,中学生受欺负者的朋友个数为两到三个的人受欺负的频率最高;同辈朋友越多,间接欺负行为发生的频率越少。

第二,故意散布谣言在间接欺负行为中发生的比例是最高;没有同辈朋友的人更容易发生故意散布谣言事件;有一个同辈朋友的人更容易发生造谣诽谤事件;朋友也不是越多越好的。

第三,中学生在間接欺负的不同方式上存在显著的性别差异,女生故意散布谣言事件的发生率显著地高于男生;男生受欺负者的人数要高于女生。

第四,中学生在间接欺负的不同方式上不存在显著的年级差异,一年级故意散布谣言事件的发生率显著地高于二年级;一年级受欺负者的人数要高于二年级。

第五,大部分受欺负者在受欺负之后,比较愿意向老师报告,或者和朋友诉说,比较少的人愿意告诉家长。并且调查结果显示,越是频繁受欺负的人越是愿意和老师、家长和朋友报告。

【参考文献】

[1]史高岩,张冬冬,刘金同,等.校园欺负行为研究进展[J].精神医学杂志,2010(1)

[2]Zhang Wenxin. Bullying in schools:Some basic facts that we know(in Chinese).Journal of Shandong Teachers' University,2001(3)

[3]张文新.学校中的欺负问题——我们所知道的一些基本事实[J].山东帅范大学学报(社科版),2001(3)

[4]Olweus,D.Bullying at School:What We Know and What We Can Do[M].Oxford:Blackwell,1993

[5]Olweus D etc:The Nature of School Bullying:a cross National perspective[M].London:Routledge.1999:7-27

[6]张文新,王益文,鞠玉翠,等.儿童欺负行为的类型及其相关因素[J].心理发展与教育,2001(1)

[7]张文新.中小学生欺负/受欺负的普遍性与基本特点[J].心理学报,2002(4)

[8]Mynard H,Joseph S. Bully/victim problems and their association with Eysencks personality dimensions in 8 to 13 year-olds[J].British Journal of Educational Psychology,1997(67)

[9]陈世平.中小学欺负行为调查[J].社会心理研究,2001(1)

[10]李进拴.校园欺负行为及其干预[N].焦作师范高等专科学校学报,2007(2)

[11]李国露.初中负性情绪特点及其调节策略调查[D].长春:东北师范大学,2012

[12]李莉.学校的欺负行为类型、特点及其干预[J].四川教育学院学报,2007(4)

[13]张文新,谷传华,王美萍,等.中小学生欺负问题中的性别差异的研究[J].心理科学,2003(4)

[14]卢晓灵,刘红,张金勇,等.贵阳市中学生欺负行为的现状研究[J].贵州师范大学学报,2009(3)

[15]孙昭,赵红霞.中学生欺负行为的现状调查与分析[J].和田师范专科学校学报,2014(6)

【作者简介】李碧静(1992— ),女,壮族,广西南宁人,硕士研究生,西南大学硕士研究生;王顺顺(1983— ),男,山东青岛人,广西幼儿师范高等专科学校宣传部讲师。

(责编 刘 影)