黄秋葵新品种闽秋葵1号的选育

2017-02-27赖正锋练冬梅姚运法练福琳张少平郑开斌洪建基

赖正锋练冬梅姚运法练福琳张少平郑开斌洪建基*

(1福建省农业科学院亚热带农业研究所,福建漳州 363005;2武平县农业局,福建武平 364300)

黄秋葵新品种闽秋葵1号的选育

赖正锋1练冬梅1姚运法1练福琳2张少平1郑开斌1洪建基1*

(1福建省农业科学院亚热带农业研究所,福建漳州 363005;2武平县农业局,福建武平 364300)

闽秋葵1号是以东园2号为母本,以gz136-1为父本配制而成的黄秋葵一代杂种,植株长势旺盛,果形美观,无刚毛。株高1.5~2.0 m,始花节位为第6~7节;果实绿色,5棱,果长13 cm左右,横径1.8 cm左右,单果鲜质量15 g左右。每667 m2平均嫩果产量2 614.2 kg,适宜在福建省种植。

黄秋葵;闽秋葵1号;一代杂种

黄秋葵(Hibiscus esulentus L.)又名秋葵、咖啡黄葵、咖啡豆、补肾草、漏芦花、羊角豆、羊角菜、越南芝麻、洋辣椒等,原产非洲,世界各国均有分布(国家中医药管理局编委会,1999;Sengkhamparn et al.,2010)。美国、日本、印度、东南亚国家及欧洲、非洲、中东等地栽培较多,近年来我国很多省份都有种植。黄秋葵果荚润滑柔嫩,可清炒、煮食、凉拌、做汤、制罐及速冻加工等,其嫩果富含果胶、牛乳聚糖、阿拉伯聚糖、生物碱等物质,此外还富含铁、钙、锰、钾、锌、硒等矿质元素,具有助消化、抗癌、抗肿瘤、消炎、健胃、保肝及增强人体耐力等多种功效(Lengsfeld et al.,2004;Adelakun et al.,2009;任丹丹和陈谷,2010;Xia et al.,2015)。

日本、欧美等国较早开展黄秋葵育种工作,以果形美观、色泽鲜绿、产量高等为育种目标,已选育出多个黄秋葵优良品种,如绿闪、爱丽五角等。近年来,我国黄秋葵的栽培面积不断扩大,但栽培的品种主要为绿闪、加里巴、新星五角等国外品种及我国台湾农友公司选育的五福、翠娇等品种,生产上鲜有我国内陆的杂交种,为了降低生产成本,减轻对国外种子的依赖度,选育适合我国生产的黄秋葵优良杂交种显得尤为迫切。经过8 a(年)的努力,福建省农业科学院亚热带农业研究所及作物研究所联合培育出了市场适销的黄秋葵一代杂种闽秋葵1号。

1 选育过程

2009年开始广泛搜集国内外黄秋葵品种材料,2010~2011年在福建省农业科学院亚热带农业研究所通过隔离试种、自交、纯化和定向选择,获得一批各具特色的稳定自交系。母本东园2号是引自漳州龙海市东园镇农民从自留种中筛选出的品种东园秋葵,经单株自交后再混合选育而成的自交系。株高1.5 m左右,分枝性较强,节间长约2.5 cm,叶片绿色,五角深裂;果实绿色,5棱,果长约13 cm,单果质量10 g左右。

父本gz136-1是由中国热带农业科学院引进品种gz136,经单株自交后再混合选育而成的自交系。植株长势旺,分枝少,节间长约2.5 cm,叶片绿色,五角深裂;果实黄绿色,无棱,果长约13 cm,单果质量14.5 g左右。

根据黄秋葵市场的需求,2012年上半年以东园2号为母本,以gz136-1为父本进行杂交,2012年下半年至2013年开展品种比较试验,选出优良组合东园2号×gz136-1,命名为闽秋葵1号,2013~2014年开展两年多点区域试验,2014~2015年开展生产示范,闽秋葵1号表现突出,于2016年6月通过了福建省非主要农作物品种认定委员会认定。目前,已在福建漳州、龙海、武平、大田等地示范推广,累计推广面积50 hm2。

2 选育结果

2.1产量

品种比较试验、区域试验、生产试验的各试验点均采用随机区组设计,小区面积分别为10、43、1 334 m2,设3次重复,畦(带沟)宽110 cm,株距35 cm,一畦双行种植。试验栽培管理措施均按当地黄秋葵高产栽培措施进行。产量结果分析采用方差分析和LSD法测验。

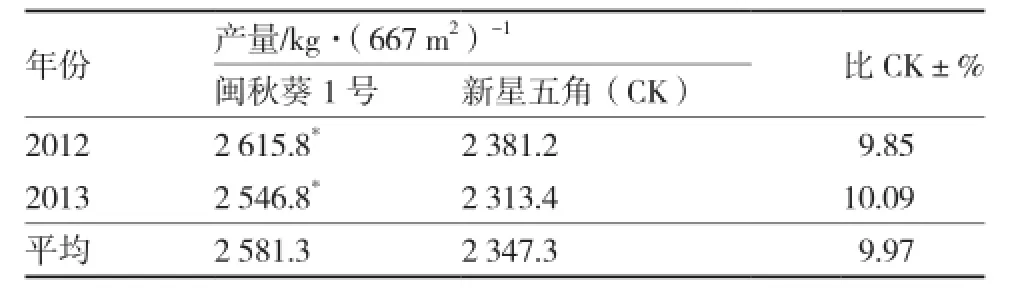

2.1.1 品种比较试验 2012~2013年在漳州市龙文区试验地进行品种比较试验,结果表明(表1),闽秋葵1号两年平均产量为2 581.3 kg·(667 m2)-1,比对照新星五角增产9.97%。

表1 闽秋葵1号品种比较试验产量结果

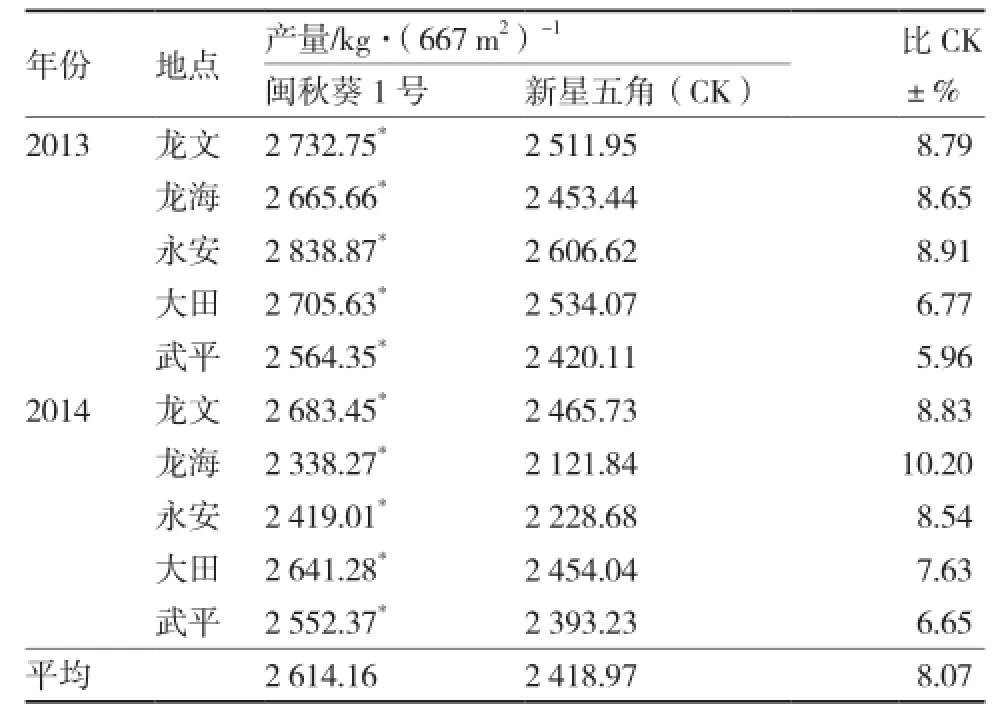

2.1.2 区域试验 2013~2014年在漳州市龙文区、龙海市,三明永安市、大田县,龙岩市武平县进行区域试验,结果表明(表2):闽秋葵1号两年平均产量2 614.16 kg·(667 m2)-1,比对照新星五角增产8.07%。闽秋葵1号性状稳定,果形、果色符合市场要求,产量高,得到种植户的认可。

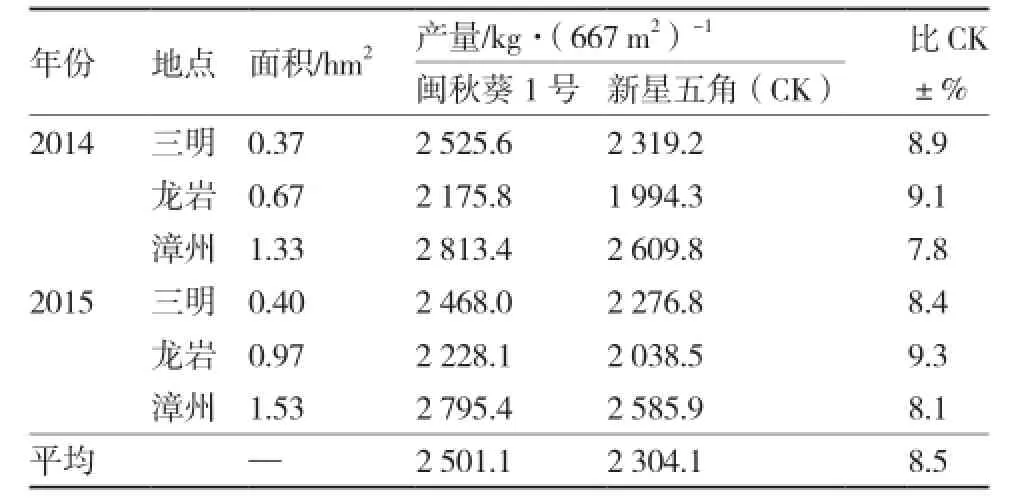

2.1.3 生产试验 2014~2015年在三明市、龙岩市、漳州市进行生产试验(表3),共示范推广5.27 hm2,闽秋葵1号平均产量达到2 501.1 kg·(667 m2)-1,比对照新星五角增产8.5%。

2.2品质

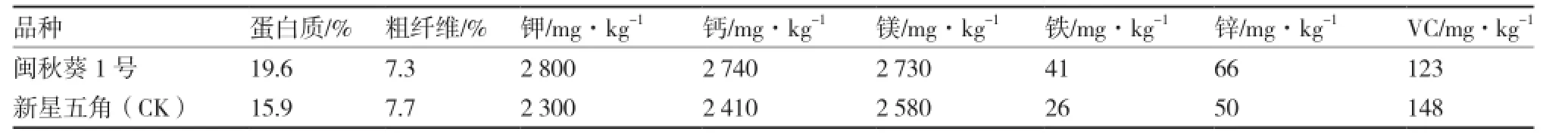

经福建省漳州市农业检验监测中心对闽秋葵1号进行营养成分测定,结果表明(表4):闽秋葵1号蛋白质含量19.6%、粗纤维7.3%、钾2 800 mg·kg-1、钙2 740 mg·kg-1、镁2 730 mg·kg-1、铁41 mg·kg-1、锌66 mg·kg-1、VC 123 mg·kg-1,粗纤维和VC含量略低于对照新星五角,其他指标均高于对照,其中铁含量比对照增加57.7%。

表2 闽秋葵1号区域试验产量结果

表3 闽秋葵1号生产试验产量结果

表4 闽秋葵1号营养成分测定结果 (DW)

2.3抗病性

2013~2015年由漳州市植保植检站进行田间病虫害调查,闽秋葵1号田间未发现病毒病,对照新星五角病毒病发病率为6%;霜霉病、根结线虫病、蚜虫等病虫害发生及危害情况与对照相似。

3 品种特征特性

闽秋葵1号全生育期250 d(天)左右,始花节位为第6~7节,春植从定植到始收30 d(天)左右。株高1.5~2.0 m,植株直立,茎绿色,叶掌状五裂、绿色、齿状,花淡黄色。果实绿色、5棱,果长13 cm左右,横径1.8 cm左右,果肉厚0.2 cm左右,单果鲜质量15 g左右。种子近圆形、灰黑色。每667 m2平均嫩果产量2 614.2 kg,适宜在福建省全省范围内种植。

4 栽培技术要点

4.1栽培季节

闽南地区适宜播种期:春季3月中旬至4月上旬,秋季8月至9月上旬。提早栽培可在温室育苗,一般可提早15 d(天)左右穴盘育苗。其他地区参照当地气候种植。

4.2播种定植

播种前用55 ℃的温水浸种,不断搅拌,然后自然冷却至室温后继续浸种,其间换水2次,约24 h(小时)后、80%种子露白时直接穴播大田种植或穴盘育苗。在耕地整畦时每667 m2施入有机肥1 000~1 500 kg、三元复合肥(N-P-K为15-15-15,下同)30 kg、硼砂1 kg作基肥,带沟行距1.2 m,株距40~45 cm。播种深度1.0~1.5 cm,一畦双行种植。

4.3田间管理

视田间植株生长情况追肥,一般第1次追肥在种植后14 d(天),以后每隔10~12 d(天)追肥1次,每667 m2施三元复合肥8 kg左右;挂果采收期每隔7~10 d(天)追肥1次,每667 m2施用三元复合肥30 kg左右。保证充足的水分供应,尤其是挂果采收期间不能缺水,以促使嫩果生长良好,为了果形美观,可适当喷施硫酸亚铁叶面肥。

4.4病虫害防治

闽秋葵1号病害主要有猝倒病、白粉病、病毒病、线虫病,防治农药有多菌灵、恶霉灵、嘧菌酯、高锰酸钾、棉隆等。

虫害主要有蚜虫、斜纹夜蛾、蚂蚁、粉虱。对蚜虫等害虫可利用黄板诱杀;对斜纹夜蛾、甜菜夜蛾等害虫,可用频振式杀虫灯、糖醋盆和性诱捕剂等诱杀成虫。药剂防治斜纹夜蛾可选用苏云金杆菌、氟啶脲(抑太保)、甲氧虫酰肼(雷通)、多杀霉素(菜喜)、虫螨腈(除尽)等高效、低毒、低残留农药。防治蚜虫或白粉虱可用吡虫啉(铁沙掌)、啶虫脒(莫比朗)防治。蓟马、蚂蚁可用敌百虫防治。

4.5采收

只采收嫩果供食,采收标准为高温期开花后6~10 d(天),嫩果荚长15~20 cm为宜,采收过迟果荚商品性会下降。使用剪刀或小刀采收,不得徒手采摘,以防损伤植株。收获后的果荚要用干净的塑料筐装,堆放在阴凉的地方避免阳光直射。

5 制种技术要点

闽秋葵1号父本∶母本为1∶5,父本播种时间比母本早5~7 d(天)。杂交授粉开始前,必须对父母本进行一次彻底去杂,根据品种茎叶等形态特征拔除杂异株,特别是父本中混有杂株对制种纯度影响极大,授粉过程中要细心观察,发现异株立刻停止取粉。一般在15:00以后进行去雄,去雄时要确保雄蕊去除干净。授粉时间以8:00~10:00为宜。授粉方法:摘下父本花,反卷父本雄花花瓣,于母本雌花柱头上轻轻涂上1层花粉,一般每朵雄花可授2~4朵雌花,雄花充足时可采用一对一授粉,以提高单果种子数。杂交授粉结束后应做好标记。一般在授粉后30 d(天)左右,当果荚略干,果尾略开裂时可以收种,若日均温度低于25 ℃时则需40 d(天)左右。收种时可用修剪刀将果荚剪下,用尼龙网袋装好挂于阳光下晾晒。待种子干后将种子取出,取出后在阳光下晒种1 d(天),用密封性好的塑料袋装好后置于低温下储存。

国家中医药管理局(中华本草)编委会.1999.中华本草.上海:上海科学技术出版社:4322-4323.

任丹丹,陈谷.黄秋葵多糖组分对人体肿瘤细胞增殖的抑制作用.2010.食品科学,31(21):353-356.

Adelakun O E,Oyelade O J,Ade-Omowaye B I,Adeyemi I A,van de Venter M.2009.Chemical composition and the antioxidative properties of Nigerian Okra seed(Abelmoschus esculentus Moench)flour.Food and Chemical Toxicology,47(6):1123-1126.

Lengsfeld C,Titgemeyer F,Faller G,Hensel A.2004.Glycosylated compounds from okra inhibit adhesion of Helicobacter pylori to human gastric mucosa.Journal of Agricultural and Food Chemistry,52(6):1459-1503.

Sengkhamparn N,Sagis L M C,Vries R D,Schols H A,Sajjaanantakul T,Voragen A G J.2010.Physicochemical properties of pectins from okra.Food Hydrocolloids,4(1):35-41.

Xia F B,Zhong Y,Li M Q,Chang Q,Liao Y H,Liu X M,Pan R L.2015.Antioxidant and anti-fatigue constituents of okra.Nutrients,7(10):8846-8858.

A New Okra F1Hybrid — ‘Minqiukui No.1’

LAI Zheng-feng1,LIAN Dong-mei1,YAO Yun-fa1,LIAN Fu-lin2,ZHANG Shao-ping1,ZHENG Kaibin1,HONG Jian-ji1*

(1Subtropical Agriculture Research Institute,Fujian Academy of Agricultural Sciences,Zhangzhou 363005,Fujian,China;2Agricultural Bureau of Wuping County,Wuping 364300,Fujian,China)

The okra F1hybrid ‘Minqiukui No.1’is bred by crossing‘Dongyuan No.2’as female parent and‘gz136-1’as male parent.The plant grows vigorously,beautiful fruit shape without setae,1.5-2.0 m in plant height.The fist flower sets on the 6-7th node.Its fruit is green with 5 arrises,about 13 cm in length and 1.8 cm in diameter.The single fruit weight is about 15 g.It can yield about 39.2 t·hm-2.It is suitable for cultivation in Fujian Province.

Okra;‘Minqiukui No.1’;F1hybrid

赖正锋,男,副研究员,主要从事蔬菜研发工作,电话:0596-2122328,E-mail:346127549@qq.com

*通讯作者(Corresponding author):洪建基,男,研究员,主要从事黄红麻和黄秋葵育种与综合利用研究,E-mail:hjianji@163.com

2016-06-14;接受日期:2016-12-01

福建省科技重大专项(2013NZ0002),福建省公益类项目(2014R1101004-1,2016R1012-1),福建省农业科学院科技创新团队PI项目(2016PI-1)