张掖肉牛杂交改良效果调查分析

2017-02-26张永东田春花严天元胡俊慧

王 磊,张永东,田春花,严天元,胡俊慧

(甘肃省张掖市畜牧管理站,甘肃 张掖 734000)

张掖肉牛是对河西黄牛长期自然选育和人工选择而形成的地方群体,属于西门塔尔杂种牛的优秀类群,为目前我省唯一大型杂交黄牛类群。因其体型大、耐粗饲、产肉率高等特性,已成为当地养殖业的主导肉牛群体。为摸清张掖肉牛杂交改良效果及种质资源现状,笔者以张掖市甘州区、临泽县、高台县3个主产区为调查范围,结合历年统计资料,深入规模养殖场(户),开展了张掖肉牛杂交改良效果调查研究,为张掖肉牛选育提供基础资料。

1 张掖肉牛的产区与改良

1.1 产区概况

张掖肉牛是在河西走廊大陆性干旱气候自然条件下,充分利用当地绿洲农业资源和养牛业基础,引进兼用和肉用西门塔尔牛冻精对河西黄牛进行长期杂交改良和选育扩繁,培育而成的具有红白花、黄白花毛色特征的杂种肉牛类群,主要分布在甘州区、临泽县、高台县3县区,以黑河沿岸的28个乡镇为优势产区。主产区地处河西走廊中断,平原区海拔1 410~2 230 m,年均温度7℃,年平均降水量113~120 mm,年日照时数3 000 h,境内气候干燥,光照充足,地势平坦,在祁连山水源涵养下,灌溉农业发达,主要种植小麦、玉米、豆类、油料等农作物,农作物秸秆资源丰富,是发展肉牛养殖的理想区域。

1.2 改良过程

上世纪80年代初,张掖地区组织了各县区及各公社的畜牧兽医技术人员对本地区原有的家畜品种进行调查研究,摸清了当时河西黄牛的数量、分布及现状,为后期杂交改良和品种选育奠定了基础。据《张掖地区家畜品种资源调查报告》(1982年)和张忠(1990年)《应用西门塔尔牛冻精改良河西黄牛的效果》记载,截止1980年,张掖有河西黄牛8.68万头,适龄母牛2.08万头,此外还有秦川杂种牛、黑白花杂种牛、三河杂种牛等共0.44万头。从1980年开始,张掖地区引进兼用型西门塔尔牛冻精改良本地黄牛,拉开了对河西黄杂交改良的序幕,到1988年底累计授配母牛8.4万头,产活杂种牛犊4.47万头,西黄杂种牛在体型上明显倾向于父本,其体型体格及肉乳性能都有了很大提高。1986-1992年实施的“甘肃省黄牛转化途径和方法的研究”课题研究结果表明,不经育肥的杂种F1代公、母牛体重、体高、体斜长、屠宰率、日增重分别比本地黄牛有大幅度提高,生产性能远高于本地黄牛,但形成的该西杂牛产肉性能不理想。为进一步提高产肉性能,上世纪90年代末,张掖地区先后引进皮埃蒙特、夏洛莱、利木辛等专门化肉牛品种作为终端父本,以二、三代西杂牛为母本,开展三元杂交改良,结果表明:三元杂交牛生长发育迅速,增重快,屠宰率、净肉率、眼肌面积等屠宰性能指标均高于二、三代西杂牛,同时证明良好的饲养方式和科学管理,才能发挥良种优势,提高生产性能,这为肉牛繁育体系建设奠定了基础。

时至今日,经过30多年的杂交改良,以西门塔尔杂种牛为主的肉牛占到饲养总量的98%以上,2016年底,全市肉牛饲养量达91万头,基础母牛存栏30万头,形成遗传性能稳定、环境适应性强、种群数量庞大、产肉性能好的以西门塔尔为主的具有张掖地域特点的高代杂种肉牛新类群。甘州区、临泽县、高台县3县区被列为甘肃省牛产业大县,甘州区被农业部列为全国肉牛优势主产区,“张掖肉牛”注册为国家地理标志证明商标,张掖肉牛产业发展迈入了新阶段。

2 张掖肉牛的主要特征

张掖肉牛的遗传背景主要是兼用西门塔尔牛和肉用西门塔尔牛与河西黄牛(蒙古牛河西走廊型)杂交后代,具有西门塔尔牛基本外貌特征,毛色多为红白花、黄白花,肩部、腰部有条状大片白毛,头白色,前胸、腹下、尾帚和四肢下部为白色;头大、额宽、颈短、角细致,公牛角左右平出,向前扭转,母牛角多数向外上方伸曲,体躯发育良好,硕长,肋骨开张,胸部宽深,四肢粗壮,母牛乳房发育较好,泌乳力强。张掖肉牛耐粗饲,适应性强,性情温顺,生长发育快,平均初生重公犊40 kg,母犊37 kg,18月龄公牛活重550 kg,母牛480 kg,经强度育肥,日增重在1.2 kg以上。对500 kg以上的育肥牛进行屠宰测定,屠宰率61%,净肉率52%。

3 张掖肉牛杂交改良效果调查分析

分3个时间段进行调查统计和比较分析,第一次为1980年原张掖地区畜牧兽医工作站(现张掖市畜牧管理站)调查结果;第二次为1989年原张掖地区畜牧中心(现张掖市畜牧兽医局)调查结果;第三次为课题组2016年调查结果,对三次调查结果进行对比分析,分析评价张掖肉牛杂交改良效果。

3.1 饲养规模调查

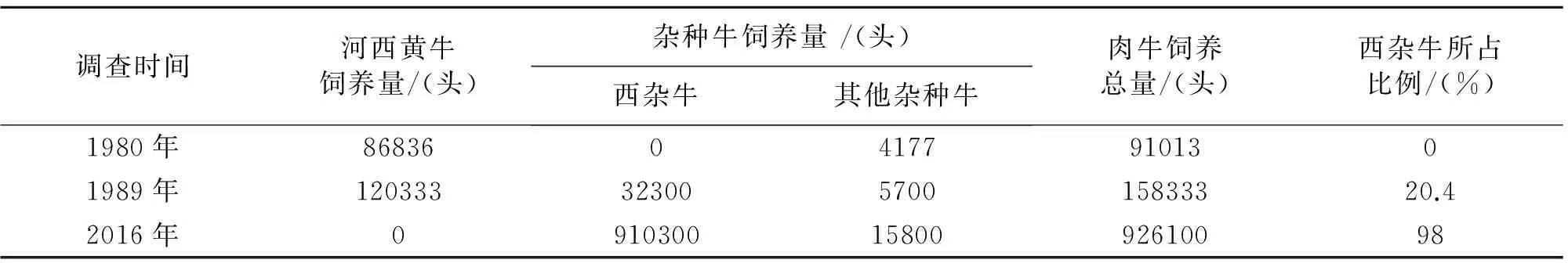

张掖的黄牛冻配改良经历了试点示范、普及推广、巩固提高三个阶段,1980年之前,饲养品种主要为河西黄牛,少量秦川杂种牛、黑白花杂种牛、三河杂种牛和南阳杂种牛;从1980年开始引进西门塔尔肉牛冻精授配到1989年,对河西黄牛逐步进行杂交改良,西杂牛所占比例达到20%;自此开始持续杂交改良,河西黄牛已全部被改良为以西杂牛为主的群体,期间,引进的其他肉牛品种主要为夏洛莱、利木赞、南德温等,但所占比例很小。从表1可以看出,自20世纪80年代开始,随着黄牛改良工作的持续推进,肉牛饲养量快速扩张,从1980年到1989年近10年间,增长了74%,从1990年至2016年这16年间,增长了378%,自开展冻配改良至今,肉牛饲养量增长了8倍多,以西门塔尔为主的杂种牛占到肉牛饲养总量的98%以上。

表1 张掖肉牛饲养规模调查表

3.2 繁殖性能调查

有关河西黄牛繁殖性能系统观察材料十分欠缺,根据《张掖地区家畜品种资源调查报告》(1982年)记载,1980年引进肉牛冻精对本地黄牛杂交改良之前,由于饲料和饲养管理条件较差,犊牛生长发育表现出“马鞍形”趋势,河西黄牛均以6月龄哺乳期增长最快,6月龄到1岁次之,而以1~2岁期间增长最慢,2~3岁时又稍加快,到3岁时的公、母牛均未达到体成熟,虽然此后生长发育已显著变慢,但仍在继续增长中,直到5岁才停止生长,这是河西黄牛生长发育的主要规律。繁殖受胎情况,据高台县1979年调查统计,母牛受胎率为42.3%,繁殖成活率为44.3%,处于相对较低水平。

1980年以后开展黄牛冻配改良到1990年,冻精配种占比达到62.1%,受胎率、冻配繁活率增长到82.6%、79.1%。此后,除颗粒冻精配种外,还逐步开展了细管冻精配种,1990年用细管冻精配种的2498头母牛,头均消耗冻精2.77支,受胎率达到85.5%,比颗粒冻精配种受胎率提高2.9个百分点,其中一次配种受胎率占68.8%。实践证明,通过冻精配种大大提高了母牛繁活率,为养牛业的快速发展起到了关键性作用,具有里程碑式的重要意义。

从1990年开始,在“黄牛改良转化途径研究”、“肉牛三元杂交集约配套生产技术应用”、“张掖地区肉牛新品种引进及综合配套技术示范与推广”等项目和百万头肉牛基地建设工程的带动下,冻配范围不断扩大,由最初的5个乡扩展到全市6县(区)60个乡镇,黄牛冻配改良数由80年代的108头到2016年的19.4万头,冻配点由80年代的13个增加到2016年的244个,受胎率由42.3%提高至90%,繁活率由42.3%提高到88%以上,母牛繁殖性能提高到较高水平。

3.3 生产性能测定

由表2可见,2016年测定的初生、6月龄、成年体重较1980年黄牛改良前提高270.3%、286.7%和133.6%,较1989年牛改提高45.7%、79.1%和47.2%。成年体高、体长、胸围、管围、肉用指数,相比前两次调查结果较高,尤其是反应肉用特征的胸围和肉用指数,较1989年调查分别提高9.3%和41.2%,这表明通过多年杂交改良,张掖肉牛体躯结构趋于紧凑丰满,肉用体型更加明显。

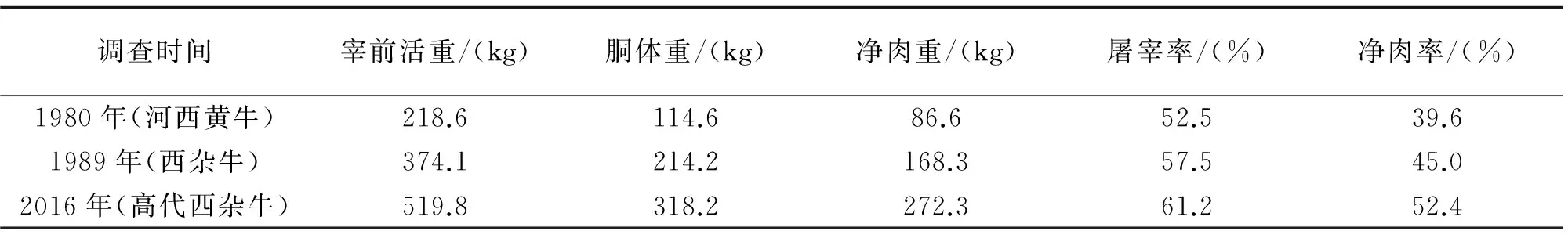

3.4 肉用性能分析

根据张忠等(1990年)《应用西门塔尔牛冻精改良河西黄牛的效果》、袁涛(2007年)《西门塔尔牛改良河西本地黄牛的效果》和王博(2012年)《秸秆饲料化与西门塔尔杂种牛育肥性能及肉品品质研究》等资料报道的肉用性能测定数据进行对比分析,结果表明(表3),通过后期改良,张掖肉牛(高代西杂牛)个体产肉量明显提高,肉用性能得到进一步改善,成年西杂牛公、母牛体重高于秦川牛和安西牛,胴体重和屠宰率平均分别为318.2千克和60.2%,总体表现出较好的产肉特性。屠宰率、净肉率黄牛改良分别提高了14.7%和39.3%,较1989年测定结果分别提高了4.7%和16.4%。有关屠宰测定结果表明,在中等育肥条件下,16月龄张掖肉牛公牛宰前活重达530 kg,平均屠宰率达 60.2%,最高达62.9%,净肉率达52.4%,最高达53.6%,其宰前活重高于秦川牛、鲁西牛、延边牛等地方黄牛的同类指标(李波,2000年;辛梅英,2009年;马桂琳,2009年),这表明,通过多年选育提高,张掖肉牛西杂类群肉用性能上得到显著改善。

3.5 肉用指数分析

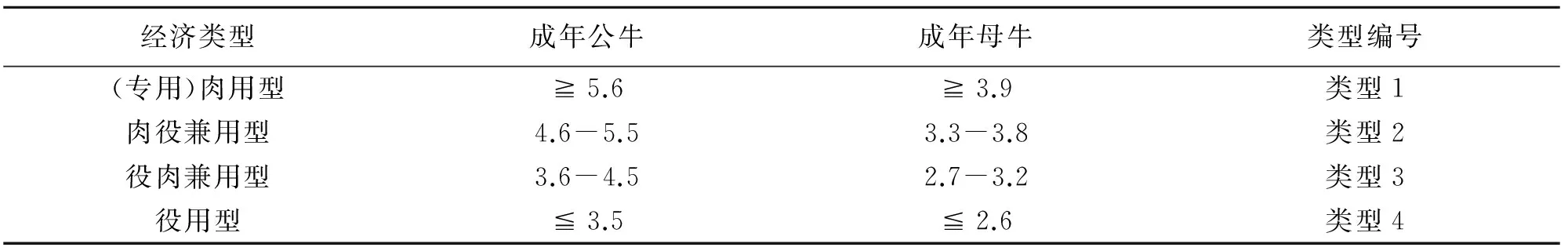

肉用指数(Beef purpose index,简写为BPI)是进行肉用品种牛划分的量化指标,即平均成年活重与体高的比值,综合考虑屠宰率、净肉率等产肉指标,在一定程度上可以反映肉牛的肉用特性。按BPI值划分牛的经济类型范围如表4所示,由此可以看出,黄牛由役用转化为专门化肉用牛,公牛平均BPI须达到5.6 kg/cm,母牛平均BPI达到3.9 kg/cm。

表2 母牛不同阶段生长发育性能测定表

表3 肉用性能对比分析表

表4 不同经济类型牛BPI值范围

调查分析表明,张掖肉牛18月龄阶段母牛肉用指数为4.17 kg/cm,公牛为6.97 kg/cm,高于专门化肉用牛BPI底线值(张英汉,2001年),也明显高于杨国荣等(2006年)所报道的莫累灰牛和婆罗门牛与云南黄牛的杂交后代(BMY)24月龄BPI指数为3.28 kg/cm的结果,以及李文彬等(2011年)报道的平凉红牛公母牛分别为4.24 kg/cm、3.76 kg/cm的结果,这表明张掖肉牛已具备肉用牛的体型标准,后期选育提高潜力巨大。

4 对策与建议

张掖自开展黄牛冻配改良以来,以西杂牛为主的张掖肉牛养殖规模逐年增长,商品牛出栏量增加,随之带动了养殖、屠宰、加工企业的兴起,提高了畜牧业在地方经济发展中的比重。但是,西杂牛无限制级进杂交不利于优良性状的遗存,今后的改良工作要立足西杂牛这个庞大的优秀群体,突出区域特色,制定科学合理的选育方案,开展新品种选育,提升产业发展水平。为此,笔者提出以下几个方面的对策建议以供参考。

4.1 加大政策扶持,建立多元投入机制

肉牛育种工作是一项系统工程,具有长期性、连续性和公益性。各有关部门要积极争取广泛的支持,确保工作开展的连续性,切实做好张掖肉牛选育实施与协调工作。市县两级畜牧主管部门和技术支撑部门要制定肉牛选育技术方案,认真组织开展肉牛生产性能测定、疫病监测净化、品种登记、良种推广等工作,并充分发挥国家肉牛牦牛产业技术体系、育种协作组等方面的力量,形成科技支撑合力,为开展张掖肉牛选育提供技术、组织支持。充分发挥公共财政资金的引导作用,鼓励社会资本投入肉牛育种行业,建立多元化投融资机制,落实好良种补贴、种质资源保护等各项扶持政策,加大对生产性能测定和遗传评估等育种基础工作支持力度。

4.2 明确育种目标,制定科学育种规划

确定育种目标是优化育种规划的首要工作,是研究育种规划的基础,在选择指标中要保留那些育种重要性较大的性状,以突出选择重点加快遗传进展速度。张掖肉牛选育应突出经济性状、品种特征属性、抗逆性状的保护和开发,制定切实可行的育种方案,重点突出生长发育性状、繁殖性状和胴体性状的选育。通过划定良种基地、建立保种群、采用各家系等量留种、制定合理的交配制度、采用分子标记技术缩短育种进程,降低群体近交系数增量、保持环境条件相对稳定,防止基因突变等常规措施,依托规模养殖企业组建育种核心群,开展肉牛核心育种场遗传交流,建立持续的场间遗传联系。

4.3 强化科技支撑,提高肉牛育种效率

坚持产学研相结合,构建肉牛产业技术科技创新平台,支持开展常规基础性育种,积极应用分子育种等先进技术和前沿技术,降低育种成本,提高育种效率。充分借助国家肉牛产业技术体系、科研院所和省部级标准化肉牛示范场等资源,形成科技支撑合力,指导企业制定完善育种方案,开展经常性技术服务。组织开展生产性能测定、肉牛遗传评估等技术培训,对参与育种工作的技术人员进行系统培训,统一和规范生产性能测定指标及方法,确保育种数据采集的正确性和准确性。

4.4 培育龙头企业,加快优良种畜推广

重点支持育种基础好、创新能力强、市场占有率高的种畜企业,整合资源、人才、技术等要素,鼓励企业建设现代化育种科研平台,推动企业与科研院校共建高标准实验室、育种研发中心和良繁基地,通过繁育推广、市场推介、产业开发、媒体宣传等形式,打造以西杂牛为主的良种繁育基地,培育国家核心肉牛育种场。引导种业企业与规模养殖场户建立紧密的利益联结机制,支持种公畜站改善基础设施条件,提高人工授精服务站点社会化服务水平,扩大优质种群规模,打通良种推广的最后一公里。

中国牛业科学2017,43(5):73-75;81ChinaCattleScience调查报告