脑卒中病人院前延误研究文献计量学分析

2017-02-20肖树芹

肖树芹,谢 婷

脑卒中病人院前延误研究文献计量学分析

肖树芹,谢 婷

[目的]分析我国脑卒中病人院前延误的研究现状,为制定有效的干预措施提供依据。[方法]查阅中国期刊全文数据库和万方数据库2000年1月—2014年12月我国脑卒中病人院前延误的相关文献,采用文献计量法进行分析。[结果]脑卒中病人院前延误研究的文献逐年增加,但分布较为零散,护理类期刊收录的文献只占5.71%;研究方法单一,阻碍脑卒中病人及时就医的因素多而复杂。[结论]需要更多的研究发掘院前延误现象背后的原因,同时需要加大此领域的预测和干预性研究,真正减少院前延误,改善脑卒中病人的预后。

脑卒中;院前延误;文献计量学;健康教育;研究方法;原因;急救

脑卒中是目前人类疾病三大死亡原因之一,致死率高达22.45%[1],致残率为86.50%[2],其中重度致残率达40.00%。由于脑组织对缺血的耐受性很差,故脑卒中一直被视为急诊,其溶栓治疗的时间窗很窄,从发病到治疗这段时间是溶栓治疗成功的关键。但是在现实中,许多脑卒中病人院前就诊存在明显院前延误,错过了最佳治疗时机。院前延误包括病人延误和转运延误,前者指从症状出现到病人及家属决定就诊的时间,后者指病人从决定就医到就诊医院路途上所花费的时间[3-4]。近年来,越来越多的学者致力于此方面的研究[5-9]。但我国对院前延误研究起步较晚,目前仍处于探索阶段,尚未达成统一的结论[10]。本研究采用文献计量学研究方法对我国相关文献进行系统和全面的检索,科学归纳分析,找出共性的问题和因素,以明确我国脑卒中病人院前延误的现状及影响因素,为制定缩短脑卒中病人就医延迟时间的健康教育策略和干预措施提供依据。

1 资料与方法

1.1 文献检索与筛选 检索中国期刊全文数据库

(CNKI)和万方数据库,查阅2000年—2014年收录的文献,在“题名”和“关键词”字段分别检索“脑卒中 OR 中风 OR 脑梗死OR脑血管疾病” AND “院前延误 OR 病人延误 OR 入院延迟”。

1.1.1 文献的纳入 文献纳入标准为:①发表时间为2000年1月—2014年12月;②关于脑卒中病人院前延误现状及原因的分析、相关措施的改进、健康教育方案实施等方面的文章。文献排除标准:①通过各种途径未能获得原文;②重复发表的文献。共检出190篇文献,逐一审读题目、摘要、正文,剔除与本研究无关、无法找到链接以及同一文章多次发表的文献,共筛选出70篇文献。

1.1.2 质量控制 根据题名和摘要对检索出的文献进行筛选,依据纳入标准,排除其他疾病院前就医延迟文献和院内就医延迟文献,评价文献的对象、评价指标是否得当,统计方法是否准确等。

1.2 建立数据库并录入文献信息 利用NoteExpress软件将所选文献导入题录中,借助NoteExpress软件“文件夹信息统计”功能对研究文献的基本情况进行统计。根据研究目标与内容,应用Excel软件建立数据库,收集统计结果,具体为:①文献基本情况,包括作者、作者单位、发表期刊、发表年份、文献类型等;②文献主要内容,包括研究场所、研究对象、研究内容、文献使用研究方法等。对以上各项指标进行界定与编码,对每篇文献进行评阅和摘取以上信息,录入相应的文字与代码,使用Excel软件进行综合计量分析。

1.3 统计学分析 将Excel数据库中的数据导入SPSS16.0中,对各项指标进行描述性分析。

2 结果

2.1 论文发表期刊类型分布情况(见表1)

表1 论文发表的期刊类型分布(n=70)

2.2 论文发表年份(见表2)

表2 论文发表年份分布情况(n=70)

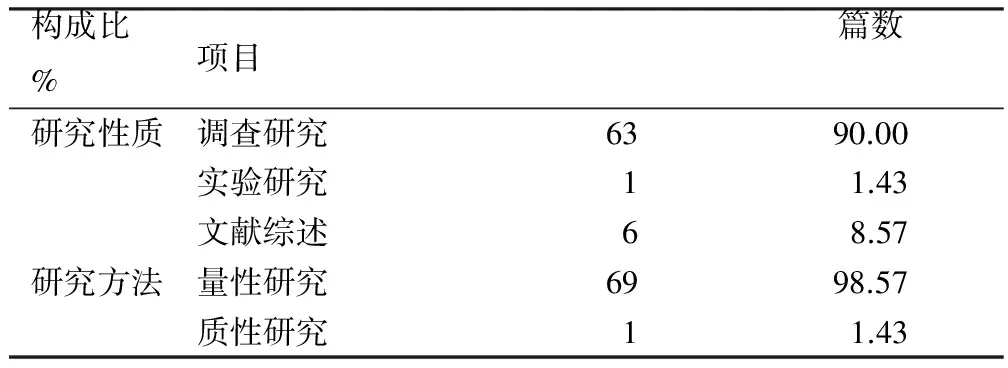

2.3 院前延误文献研究性质及方法(见表3)

表3 院前延误文献研究性质及方法分布情况(n=70)

2.4 院前延误调查研究类及实验类文献研究所用样本含量情况(见表4)

表4 院前延误调查研究类及实验类文献研究所用样本含量情况(n=64)

2.5 院前延误时间分布情况(见图1)

图1 院前延误延迟时间中位数分布情况

2.6 阻碍脑卒中病人及对就医的相关因素(见表5)

表5 阻碍脑卒中病人及时就医的相关因素

3 讨论

3.1 我国目前脑卒中病人院前延误的研究现状 本研究结果显示:2000年—2014年我国专业期刊发表的脑卒中病人院前延误的文献总计70篇,数量在逐年增长,这可能与国家、医务工作者逐步认识到了脑卒中院前延误的危险性有关[4]。所发表的论文期刊分布较为散乱,只有5.71%的文献收录在护理类期刊中。

3.2 我国脑卒中病人院前延误文献的研究方法 表3显示我国脑卒中病人院前延误研究的方法非常单一,其中90.00%是调查研究,仅有1篇(1.43%)为实验性研究。多数仍然停留在描述性研究上。70篇文献中仅有1篇(1.43%)为质性研究文献,其余98.57%为量性研究文献。由此可看出:国内对脑卒中院前延误的研究长期以来是以量性研究为主导,通过量性研究可以发现脑卒中院前延误相关现象的普遍性,并发现其相关影响因素[11]。但要充分理解延误现象背后的原因,可以尝试用更多的质性研究方法去探讨,用病人本人的观点去思考和分析[12]。同时,不能仅停留在了解和发现延迟这一层面的描述上,还需要更多干预研究,真正缩短就医延迟问题,让更多的脑卒中病人及高危人群受益。

3.3 我国脑卒中病人院前延误文献的质量评价 本研究显示国内关于脑卒中院前延误的研究90.00%是调查研究,而几乎所有的研究对象都来自于医院急诊科、门诊或脑血管相关科室,仅有7.14%的文献研究对象来源于卒中注册系统。搜集资料的方法多采用与病人或家属进行深入访谈、回顾分析临床资料如病例、问卷等。大部分研究尚属于一个小样本量的研究,本研究70篇文献中有30篇(42.86%)文献样本量在300以下[13]。14.06%的文献的研究是大样本研究(样本量>1 000),这也提示我国脑血管病院前延误现象需要进行大规模的流行病学调查[14]。

3.4 我国脑卒中病人院前延误时间 图1可以看出我国脑卒中院前延误时间受研究病例数、研究地点的影响较大。目前,大部分研究统计结果显示我国院前延误时间段为2.5 h~55.0 h,中位数时间跨度较大,为2.5 h~42.0 h。而一项来自美国卒中学会的声明中,美国卒中病人院前延迟中位数为3 h~6 h[15],其数值远远低于我国。北京一家医院的学者通过研究发现使用紧急救援医疗服务(emergency medical service)系统可使院前延迟时间大大减少,其中位数为4.65 h[5]。

3.5 我国脑卒中病人院前延误相关因素 表5可以看出我国脑卒中病人院前及时就医受到多方面因素的影响:①就医意识与行为因素,有22篇文献提到认为症状不严重或不紧急,16篇文献中提到病人等待症状自然消失,15篇文献中提到病人未能将症状归因于脑部起源。这些因素在一定程度上反映了我国脑卒中病人相关知识掌握程度低,不能正确识别脑卒中相关症状。②环境因素,以基层医院滞留为主,有26篇文献提及由于基层医院基础设施相对落后,不能实施有效的溶栓治疗,从而耽误病人有效救治。同时有21篇文献提及由于病人居住地离医院较远,不能快速到达医院实行救治。有17篇文献提及病人认为夜间、凌晨及节假日没有资深医生上班无法得到有效治疗,或者在这个时间病人不愿意麻烦他人而选择继续忍受病痛;③疾病与症状因素,以发病症状较轻或发病后症状进展较慢为主,有24篇文献提及病人由于发病症状较轻或进展较慢,自身未察觉到明显的不适,从而忽略病症,推迟就医,从而延误救治时机。④社会人口学因素,以低收入、无医疗保险、教育水平低为主,有19篇文献提到许多病人由于低收入、无医疗保险,担心医药费推迟就医或者由于费用短缺四处奔波耽误就医。此外,低教育水平、独居或缺乏照顾也是主要因素,有19篇文献提到由于低教育水平很多病人缺乏有关知识不能识别相关症状耽误就医。同时很多病人由于独居或缺乏照顾不能得到有效帮助去寻求医疗救治。同时关于性别因素在卒中病人院前延误中的影响颇有争议。有5篇文献提及女性病人相对于男性病人延误现象更明显。推测发生这种性别差异的原因可能是由于男性卒中的发生率较女性总体要高,受到社会经验或个人经验的影响,公众对男性病人发生卒中样症状的敏感性或识别能力、自我识别能力更强有关[16]。⑤急救系统因素,有25篇文献提及由于我国卒中急救系统的不完善,不能进行高效的卒中病人转运,从而影响病人进行有效救治。因此社会急救系统完善问题需得到重视[7]。针对表5中的阻碍脑卒中病人及时就医的相关因素进行分析,就医意识与行为因素以及急救系统因素能通过医务人员或相关机构采取相应措施来进行干预,因此需对这两个因素加以重视。

3.6 启示 从本研究的结果中可以看出:我国脑卒中病人院前延误时间分布跨度较大,延误情况远比国外严重。而院前延误因素中主要以就医意识与行为因素、急救系统因素为主。针对就医意识和行为因素,帮助个体或群体改变不良行为和建立健康行为最有效的干预方法就是进行健康教育[4],而许多研究都已表明健康教育尤为重要,已成为当前脑卒中防治工作的一项重要战略任务[15]。根据此领域现有文献中健康教育的情况,需要注意以下几点:①健康教育的对象不仅为脑卒中病人,更应关注脑卒中高危人群。大多数国内外学者都已认识到对高危人群进行健康教育对防治脑卒中具有重要意义。如国内学者也进行过对高危人群健康教育的研究,并取得了一定成效。美国心脏病学会卒中委员会的科学声明中也指出:由于以社区为基础的公众教育未能缩短救治延迟时间,进一步的研究应着重于对高危人群的干预。因为高危人群比一般人群对卒中预防知识的需求大,发病的概率和风险高,因此对学习的重视程度和积极性较一般人群高,会收到很好的效果。②美国在“停止卒中行动”中指出:教育对象应该是具有脑卒中危险因素的高危人群及其家人和照料者。一项研究显示,在拨打脑卒中急救电话的人中有60%以上是病人亲属,18%是雇佣的护工[15],由此可见,高危者的亲属和护工也应和高危者一起接受卒中教育。③目前关于院前延迟健康教育的方案或对策多数存在方案较抽象、教育内容较宽泛、教育方法较单一、具体实施的可参照性差等问题。因此,构建综合的、科学的和可行性强的脑卒中院前延迟社区健康教育方案具有重要的现实意义。④完善急救系统。我国卒中急救系统尚不完善,未起到相应作用。卒中急救系统的作用不只是快速转运,更重要的是对病人的评价和初筛,根据病人病情和治疗需要为病人选择能够提供所需治疗、并且距离最近的医疗中心[5]。因此完善社会卒中急救系统可减少病人院前延误时间。

4 小结

近年来,我国脑卒中院前延误的研究呈逐步上升的趋势,说明我国对此问题的关注程度提高,为今后指导社区脑卒中病人和高危人群院前及时、准确就医提供了依据。但目前研究仍停留在量性的描述层面,可进一步通过质性研究发掘现象背后的原因,同时需要加大此领域的预测和干预型研究,真正减少院前延迟,改善卒中后病人的预后,让更多的人群受益。

[1] 吕红霞.睡眠障碍与脑卒中的相关性研究进展[J].现代医药卫生,2013,29(17):2620-2622.

[2] 俞怡.早期综合康复护理对脑卒中偏瘫患者运动能力及生活自理能力的影响[J].中国实用护理杂志,2010,26(33):13-14.

[3] 吴燕妮,赵秋利,李金秀,等.急性脑卒中患者院前延迟影响因素的研究进展[J].中华现代护理杂志,2012,18(2):227-229.

[4] 杨柳.脑卒中院前延迟健康教育的研究进展[J].中风与神经疾病杂志,2014,31(3):286-288.

[5] 王亚冰,焦力群,王亚东,等.北京市急性缺血性脑血管病患者院前延迟时间分布及影响因素分析[J].中国急救医学,2009,29(2):167-169.

[6] 向绪林,徐平,肖波,等.常德市脑卒中患者院前转运与延误现状分析[J].中国神经免疫学和神经病学杂志,2013,20(1):27-29.

[7] 王亚冰,焦力群,凌锋,等.急救系统对北京市急性脑卒中患者院前延迟时间的影响[J].中国全科医学,2009,12(10):874-876.

[8] 傅瑜,樊东升,张远锦,等.急性脑卒中的就诊延迟因素研究[J].北京大学学报(医学版),2003,35(3):299-302.

[9] 龙友余.急性脑卒中院前延迟因素分析及策略[J].中外健康文摘,2009,6(22):17-19.

[10] 张文良.农村居民脑卒中发病就诊时间及影响因素研究[D].沈阳:中国医科大学,2011:1.

[11] 毕齐,张茁.急性脑卒中医院前延迟影响因素的研究现状[J].北京医学,2006,28(8):494-496.

[12] 王斌,熊晓美.质性研究的方法及其在护理专业的应用与展望[J].护理学报,2008,15(3):25-27.

[13] 鲍贵.研究设计中样本量的确定[J].外国语文,2014,30(5):115-121.

[14] 张媛,刘新峰,徐格林,等.南京卒中注册项目的初步研究结果[J].中国卒中杂志,2006,1(1):12-14.

[15] 宋田.减少卒中患者求治过程中的延迟—来自美国心脏病学会卒中委员会的科学声明[J].中国卒中杂志,2006,1(4):289-290.

[16] 张征,韩钊,冯靓,等.急性脑卒中患者急救的院前延迟现况观察[J].浙江医学,2009,31(10):1464-1465;1477.

(本文编辑崔晓芳)

Bibliometric analysis of prehospital delay in stroke patients

Xiao Shuqin,Xie Ting

(School of Nursing,Capital Medical University,Beijing 100069 China)

Objective:To probe into the status quo of prehospital delay in stroke patients in China,so as to provide the basis for the development of effective interventions. Methods:The related literatures in Chinese journal full text database and Wanfang database about prehospital delay of stroke patients from January 2000 to May 2015 were reviewed and analyzed by Bibliometrics. Results:Literatures on prehospital delay of stroke patients increased year by year,but the distribution was fragmented. The literatures included in nursing journals only accounted for 5.71%. The research methods were single,and there were many factors that hindered the timely medical treatment of stroke patients and they were complex. Conclusion:More researches were needed to find out the reasons behind the phenomenon of prehospital delay and needed to increase the prediction and intervention research in this field,so as to reduce prehospital delay and improve outcome of stroke patients.

stroke;prehospital delay;bibliometrics;health education;research method;reason;first-aid

肖树芹,副教授,硕士研究生,单位:100069,首都医科大学护理学院;谢婷单位:100069,首都医科大学护理学院。

R473.5

A

10.3969/j.issn.1009-6493.2017.05.014

1009-6493(2017)05-0563-04

2016-03-03;

2017-01-08)

引用信息 肖树芹,谢婷.脑卒中病人院前延误研究文献计量学分析[J].护理研究,2017,31(5):563-566.