风起大漠倾天下 一世美范万古崇

——蒙古造像的历史与风格初探

2017-02-08

风起大漠倾天下 一世美范万古崇

——蒙古造像的历史与风格初探

□ 黄春和

时序进入深秋,北京艺术品市场陡然刮起一股蒙古造像之风,它如大漠的秋风一样,那么的强劲,又那么的迅捷,很快波及京城内外。一时间市场上都在谈论蒙古造像,谈论蒙古造像的风格特点,谈论蒙古造像的精美表现,乃至谈论蒙古佛像的创始人扎纳巴扎尔。中国嘉德拍卖公司推出的蒙古风格一世哲布尊丹巴造像,是迄今为止国内外艺术品市场上现身的最大最完美的蒙古造像作品。之后北京东正、北京翰海、北京匡时、北京巨力、北京保利等各大拍卖公司也纷纷出场,推波助澜,形成一股强大的市场合力。那么,蒙古造像何以赢得人们如此的青睐和热捧呢?笔者带你一起走进蒙古造像的历史世界,去了解它的发展历程,了解它的大美风范,而尤其需要了解的是,在荒漠无垠的大漠之上为何能够绽放出如此美轮美奂的艺术奇葩。

一、蒙古佛教的源头与奠基人

蒙古造像的源头与蒙古佛教的传播历史密不可分。蒙古崇奉佛教最早可以追溯到13世纪的蒙元时期。蒙古族原信萨满教,1206年“一代天骄”成吉思汗建立大蒙古国后,认识到宗教对于国家和民族统一的重要性,遂晓喻其子孙要对各种宗教平等对待。忽必烈建立大元帝国后,谨遵祖先遗训,积极推行“因其俗而柔其人”的宗教笼络政策。由此因缘,各种宗教,尤其是发源于雪域高原的藏传佛教在大漠南北广泛传播开来。据记载,当时地处大漠深处的哈喇和林都城(今蒙古国后杭爱省额尔德尼召北)就建有庙宇12所,著名的汉地高僧海云禅师亦曾受忽必烈召请前往和林“问法”。可见早在蒙元时期蒙古佛教已有一定的基础和影响。然而,随着蒙古退出中原政治舞台,大漠与中原、西藏的佛教往来就此中断,蒙古佛教的发展历史亦似乎就此断绝。直到200余年后的明朝末年,佛教开始重新传入蒙古地区,而重开端绪的是漠南蒙古,继而是漠北蒙古。

16世纪晚期,漠南蒙古土默特部俺答汗迎请西藏高僧传法的举动在当时蒙古各部引起轰动,出于政治上的需要,其他部落纷纷仿效。明万历十三年(1585年),漠北喀尔喀蒙古首领阿巴岱汗遣使土默特部,请来萨迦派喇嘛谷米南斯,并于次年为之建额尔德尼召庙,为喀尔喀蒙古最早兴建的佛寺。两年后,阿巴岱汗又遣使西藏,邀请三世达赖至库伦为额尔德尼召庙开光,虽然三世达赖因年迈婉言谢绝赴蒙,但派来一位萨迦派喇嘛罗德伊机母伯。万历十七年(1589年)阿巴岱汗又亲自远赴西藏,晋谒三世达赖,并进献许多礼物,三世达赖授予他“瓦察喇赛音汗”称号。此次进藏,阿巴岱汗意欲得到达赖喇嘛支持,确保部落的稳固和安宁,可是当他看到西藏地区教派林立,高僧云集,社会祥和,对藏传佛教生起了极大的敬信,遂请三世达赖赐予佛像和派遣高僧,以确立佛教在喀尔喀蒙古的地位。当时西藏大权操纵在藏巴汗手中,藏巴汗支持噶举派,自然不希望以达赖、班禅为代表的格鲁派势力向外扩展,最终促成了觉囊派高僧多罗那他的大漠之行。

多罗那他(1575~1634年),藏传佛教觉囊派高僧、西藏著名史学家兼梵语学家。出生于卫藏交界的喀热琼尊地方,本名色觉多吉。8岁在觉囊寺出家为僧,受沙弥戒,取法名贡噶宁波。21岁更名多罗那他,意为“梵语保护神”。29岁受比丘戒。明万历三十六年(1608年),多罗那他根据印度僧人口述撰写《印度佛教史》,由此声名远播,今天该书已有汉文和多种外文译本流行。万历四十二年(1614年),在后藏地方首领藏巴汗父子支持下,在拉孜县建达丹丹曲林寺,弘传觉囊派教法。同年,应蒙古喀尔喀部之邀,前往蒙古传法。赴漠北前,四世达赖曾送他一个称号—“迈达理”(“弥勒佛”之意),因此蒙古人都称他“迈达理活佛”。五世达赖也曾授予他“哲布尊丹巴呼图克图”(“哲布尊丹巴”意为精通佛法而又严守戒律的高僧)的尊号。至蒙古后,他以库伦(今乌兰巴托)为中心兴建佛寺,弘法度生,受到蒙古各部王公及民众的普遍敬信。明崇祯七年(1634年) 圆寂于蒙古库伦。一生著述甚丰,除《印度佛教史》外,尚有《时轮源流》、《娘地教法源流》(又名《后藏志》)和《多罗那他道歌集》等。这里需要说明的是,对于多罗那他赴蒙古传法,目前学界并不认同,但笔者愿意尊重教界,所以仍然沿用了教界的传统观点。

多罗那他在蒙古生活近20年,兴寺建塔,广播法雨,使中断200余年的漠北大地重新沐浴佛法的慈光。多罗那他圆寂后,蒙古又诞生了他的转世,即一世哲布尊丹巴。清康熙三十三年(1694年)一世哲布尊丹巴被清廷册封为“呼图克图大喇嘛”,成为喀尔喀蒙古地区的佛教领袖,并形成清代四大活佛之一的哲布尊丹巴活佛转世系统,开启了此后蒙古佛教延续不断的发展历史。由此可见,蒙古佛教重开端绪当归功于多罗那他,多罗那他是蒙古佛教的源头,堪为蒙古佛教的奠基人。

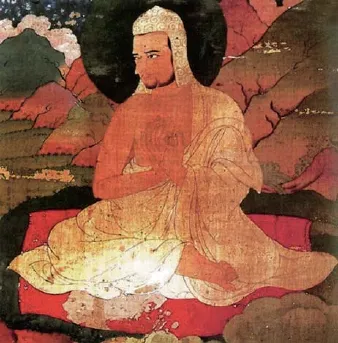

17世纪 多罗那他像西藏达丹丹曲林寺大经堂内壁画

二、蒙古佛教和造像艺术的开创者—一世哲布尊丹巴

多罗那他为喀尔喀蒙古重新传来了佛教,但是蒙古佛教究竟应该走什么样的道路,选择何种教派,又以什么样的形式宣传佛教以迎合民众需求,作为一个外族人,他显然难以结合实际情况作出明确的选择和合理的安排。这些重要的任务自然都落得到了他的继任者—一世哲布尊丹巴肩上。一世哲布尊丹巴出自蒙古贵族,深谙本民族民风和民情,他因地制宜地选定藏传佛教格鲁派作为蒙古民族的基本信仰,并在建筑、雕塑、绘画等诸多方面亲力亲为,建立了蒙古佛教和佛教文化的新秩序,为蒙古佛教开创了新的发展局面,不愧为蒙古佛教和佛教艺术的真正开创者。

17~18世纪 一世哲布尊丹巴像蒙古风格 铜镀金 高25厘米首都博物馆藏

一世哲布尊丹巴(1635~1723年),全名哲布尊丹巴·罗桑丹贝坚赞,清朝四大转世活佛之一。明崇祯八年(1635年)生于喀尔喀部土谢图汗衮布多尔济家,为阿巴岱汗的曾孙,出生不久就被指定为多罗那他的转世。4岁受沙弥戒,取法名扎纳巴扎尔。清顺治六年(1649年)入藏求法,先至后藏拜谒四世班禅,并从之受戒;后至拉萨朝拜五世达赖,亦从之受“奥妙之宗义法戒”。返回漠北后,积极致力于佛教事业,大修寺塔,广造经像,先后建成伯格诺林寺、格格奈布特乌格伦斯墨寺等多座佛寺,为喀尔喀蒙古佛教奠定了重要基础。康熙二十七年(1688年)反叛清朝的噶尔丹入侵蒙古喀尔喀部,一世哲布尊丹巴以自身崇高的宗教地位和影响力排众议,规劝喀尔喀蒙古诸王倾心内向,一致对敌,为维护国家统一做出了重要贡献。康熙皇帝对其忠心赞赏有加,在其后的“多伦会盟”大会上亲自授封他“大喇嘛”尊号,并为之建汇宗寺。外患平息后,一世哲布尊丹巴已届60余岁高龄,受康熙皇帝优渥,冬居北京,夏寓热河,只是偶尔返回喀尔喀部,不再像青壮年时期躬身投入到蒙古佛教的建设之中。康熙六十一年(1722年),康熙帝驾崩,他带病从库仑赴京吊唁。雍正元年(1723年)88岁时圆寂于北京黄寺。

虽然一世哲布尊丹巴重建了蒙古佛教,但最为后人称道和传为美谈的还是他在佛像艺术上的成就和贡献,他亲手创造了影响至今的蒙古造像风格,被后人尊为“蒙古最伟大的雕塑艺术家”,西方人更把他称为“东方的米开朗基罗”。他与佛教艺术的深厚因缘,文献中有一些零星记载。据称,儿童时他与同伴游玩,“常修寺耳,唯诵经耳,画大喇嘛及佛像祭佛陀耳”。1651年他从藏地返回蒙古时,“携带西藏之著名喇嘛600名及各种匠工画工而归,归时首致力修建寺院,筑造佛像”。1655年“遣使北京,献佛像”。1683年亲手制作多件佛像及器物,“中有其手造之佛像一、银塔八,并遣使北京,赠圣祖佛像二尊”。驻锡北京期间,一天圣祖让他于拇指前节大之红色宝玉上雕刻佛像,他“善雕之”,圣祖“叹为天巧”。(妙舟法师:《蒙藏佛教史》)从这些记载不难看出,一世哲布尊丹巴毕生热爱佛教艺术,始终保持着执着的追求,他能够创造出新的佛像风格并表现出高超的雕塑技艺不是偶然的。

一世哲布尊丹巴开创了独具特色的蒙古造像风格,难得地为我们留下了宝贵的实物代表,蒙古国出版的《著名的雕塑家—扎纳巴扎尔》一书刊布了一尊一世哲布尊丹巴于1683年亲手制作的无量寿佛像,让我们得以一睹其造像风格的真实面貌。这尊无量寿佛像结跏趺端坐于大仰莲座上,双手结禅定印,手心托宝瓶。头戴花冠,头顶束高发髻,髻顶饰宝珠;花冠正面呈半月形,类似明代西藏和北京宫廷造像流行的花冠样式;耳际有扇形冠结,宝缯紧贴耳际呈U字形翻卷。面形端正,额部高广,双目俯视,剑眉上挑,鼻梁尖挺,唇厚嘴小,相容庄肃,神情俊朗。上身斜披天衣,下身长裙过膝,下摆衣褶呈放射状平铺于座面。衣纹处理完全采取古印度萨尔纳特式手法,衣质薄透贴体,躯体轮廓显露无遗。佛身装饰繁褥,胸前挂有三串链珠,中间珠串璎珞甚多,最长链珠自脖颈经两乳外侧垂至脐下,形式十分独特。整体造型挺拔,身躯优美,装饰美观大方,工艺精致细腻,艺术和工艺堪称完美之极。这尊佛像不仅充分见证了一世哲布尊丹巴真实的佛像创作活动和艺术风貌,同时也为我们研究和鉴别蒙古造像的时代和风格提供了标尺性的重要依据。

17世纪 一世哲布尊丹巴像蒙古风格 铜镀金 高52厘米中国嘉德2016年秋季拍卖会拍品

一世哲布尊丹巴像背

17~18世纪 无量寿佛像蒙古风格 铜镀金 高44.5厘米首都博物馆藏

三、蒙古造像风格的基本特征

一世哲布尊丹巴为蒙古造像艺术作出了开天辟地的历史性贡献,他开创的造像艺术风格对后世产生了深刻影响,起到了重要的模范作用。但是一世哲布尊丹巴毕竟生活于17世纪,他的艺术活动仅限于短短的数十年时间。一世哲布尊丹巴之后,蒙古造像艺术在满清统治者和喀尔喀蒙古上层统治者对藏传佛教的尊崇和扶持下,又得到了长足发展,是蒙古造像艺术发展的主要时期,现存的大量蒙古造像也都产生于这一时期。虽然由于社会经济文化的衰退,造像工匠雕塑水平的不同和艺术审美的差异,这一时期的蒙古造像在风格和工艺上有所变化,如工艺上整体做工不如早期精致细腻,风格上蒙古民族审美元素不断增多,但早期形成的基本造型样式和表现手法并没有发生根本性变化,自开创至今一直保持着原有的风貌,这在藏传佛教其他造像风格中是极为罕见的现象。为便于大家认识和鉴别,现将蒙古造像风格的基本特征分别归纳如下:

习近平总书记在十九大报告中提出,“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。改革开放以来,我国经济社会不断发展,人民生活显著改善。中国特色社会主义进入新时代,对工匠精神的极大诉求其实是我国综合国力上升、社会生产力迈向新阶段的必然结果。

面部。面形圆润,双目大多呈睁视,眉毛高挑,眉间饰圆形白毫;鼻梁高隆,嘴小似樱桃,下唇较厚。佛像和菩萨像面容俊朗,佛母像妩媚端庄,表现出不同的艺术美感。

头饰。佛像头饰螺发,头顶肉髻高隆。菩萨、佛母像头戴五花冠,头顶束葫芦状高发髻,髻顶饰火焰宝珠,耳际有U字形宝缯翻卷,宝缯紧贴耳部,略显拘谨。

躯体。躯体宽厚,健壮俊美。全身比例匀称,结构合理,由于采用了省略衣纹的表现手法,身体起伏变化明显。

衣着。佛身着袒右肩袈裟,衣纹采用萨尔纳特式表现手法,薄透贴体。菩萨装造像上身披帔帛,帔帛自肩部绕两臂下垂,自然搭于佛座两侧,下身着长裙,衣缘上习惯刻画小团花。帔帛和僧裙的衣褶匀称细密,流畅优美。

装饰。佛像无装饰。菩萨像一般胸前饰三条珠串,最上一串是项圈,上缀花朵,中间一串缀繁复璎珞,最外一串从两乳外绕过垂于脐下;同时手臂、手腕和脚腕上亦有花形钏镯装饰。所有的装饰做工精致细腻,且富有立体感。

17~18世纪 药师佛像喀尔喀蒙古 铜鎏金 高29.5厘米2016年北京保利秋季拍卖品

药师佛像封底

绿度母像封底

台座。有半月形莲花座和圆形莲花座两种。半月形莲花座较高,上下宽度几乎一致,束腰不深,造型十分独特。莲座上下边缘饰连珠一周,正面饰双层莲瓣;莲瓣宽大扁平,紧贴座壁,靠近座的上部,或交错分布,或对称排列,环绕莲座一周。仰莲座相对较低矮,莲瓣亦宽大扁平,排列错落有致,看上去虽然没有中原地区仰莲自然写实,但极具装饰意味。

工艺。红铜铸造,胎体厚实,手感较沉。表面皆有镀金,色泽亮丽悦目,工艺精妙绝伦。

封藏。封藏方式特别,既不是剁口法,也不像包底法。封底盖嵌入较深,底盖边沿密封甚严。封盖上阴刻十字金刚杵,但十字杵大小和处理手法与其他地区造像明显不同,图形较小,位于底盖中央部位,中央圆圈内或刻阴阳鱼,或为空白;特别是十字杵占据的整个中心圆圈都经过了镀金处理,是其最为独特之处。

题材。有上师、本尊、佛、菩萨、佛母、护法等类别。其中,上师类有宗喀巴、五世达赖、四世班禅、五世班禅、一世哲布尊丹巴、莲花生等;本尊类有大威德金刚、密集金刚、马头金刚、金刚持、上乐金刚、白上乐金刚等;佛陀类有五方佛、释迦牟尼佛、无量光佛、药师佛等;菩萨类有四臂观音、文殊菩萨、弥勒菩萨、金刚萨埵、十一面观音、金刚手菩萨等;佛母类有绿度母、随求佛母、大白伞盖佛母等;护法类有大红司命主、地狱主等。这些题材基本反映了蒙古佛教的宗教信仰特色,明显倾向于格鲁派与宁玛派诸神的崇拜。

西藏日喀则拉孜县欧布琼山觉囊寺

14世纪 觉囊寺大塔内壁画

17世纪 达丹丹曲林寺大经堂内壁画之一

四、蒙古造像风格的来源

由以上归纳的风格特征可见,蒙古造像是一种非常独特的造像风格,它既不同于西藏地区流行的艺术风格,亦不同于中原地区最具代表的宫廷风格,具有鲜明的个性化特点,在清代林林总总的各种造像风格中可谓别具一格。因此其风格来源一直受到学术界的高度关注和重视。过去一些研究者都将它与早期帕拉和尼泊尔风格联系起来,将其归为清代西藏或北京宫廷流行的仿古风格,笔者在早期研究中也曾坚持这样的观点。但是经过多年的学习和研究,现在笔者已改变了过去的看法,认为它与清初流行的仿古风格无关,而是直接传承了尼泊尔艺术风格,并夹带有印度艺术风格。而连接这一风格传承的重要媒介就是位于西藏后藏地区的觉囊寺。

觉囊寺是藏传佛教觉囊派的祖寺,位于日喀则拉孜县欧布琼山山腰处,海拔4600米。始建于12世纪,由贡巴·土杰尊珠主持创建。历史上规模宏大,影响非凡,兴盛时寺僧达两万余人,建有一座高27米的 “万佛一见得解塔”,主供为喜绕坚赞师徒三尊,世称“觉囊大塔”。可惜此塔“文革”时遭毁,现存大塔为后来重建。1614年多罗那他在藏巴第斯·平措朗杰资助下又在觉囊寺附近修建了一座达丹丹曲林寺,此寺在五世达赖喇嘛时改宗格鲁派,更名为“甘丹彭措林寺”。觉囊寺和达丹丹曲林寺历史上都忠实地传承着尼泊尔艺术,今天两寺遗存有珍贵的佛教艺术作品,即觉囊大塔内和达丹丹曲林寺大经堂内的壁画,让我们可以一睹其艺术传承的真实面貌。从这些绘画遗存看,无论早期(14世纪)觉囊大塔内的壁画,还是晚期(17世纪)达丹丹曲林寺大经堂内的壁画,其风格都忠实地继承了古老的尼泊尔艺术传统,并坚守着觉囊派遵循的《时轮金刚续》的绘画量度标准。所有的佛像皆造型挺拔,躯体修长,衣纹简洁,躯体及四肢线条硬朗平直,不仅充分体现了尼泊尔艺术风格和表现手法的特点,而且也明显地体现了觉囊派遵循的《时轮金刚续》的造像量度特点。

觉囊两处遗址的壁画展现了鲜明突出的尼泊尔艺术风貌,也为我们找寻蒙古造像风格的来源提供了具体和重要的实物标本。我们将现存的蒙古造像与觉囊两处遗址壁画上的佛像进行比较分析,不难发现它们在造型、姿态、身体量度、衣纹表现手法等诸多方面存在惊人的相似之处。而尤其值得注意的是有些蒙古造像表现田格式袈裟的衣纹,皆以刚劲有力的线条进行表现,纵横交错,纹理清晰,流畅自然,与达丹丹曲林寺大经堂壁画上佛像的衣纹如出一辙,最能反映它们之间的艺术传承关系。

那么,是什么因缘促成了蒙古与觉囊艺术之间传承的实现呢?毫无疑问多罗那他东来传法和一世哲布尊丹巴西行求法是值得我们关注的焦点。据记载,多罗那他未到漠北之前,驻锡后藏的觉囊寺,并于1614年修建了达丹丹曲林寺。后来他又远赴蒙古,传法近20年,帮助蒙古修建寺庙。这些真实的历史足以见证多罗那他与觉囊派、觉囊寺和达丹丹曲林寺的密切关系,足以见证多罗那他与觉囊寺和达丹丹曲林寺传承的佛教艺术的密切关系,也足以显示蒙古造像风格与多罗那他的东来传法密切相关。同时,一世哲布尊丹巴西行求法的经历也是不可以忽视的重要因缘。据史料记载,一世哲布尊丹巴从藏地返回蒙古时,“携带西藏之著名喇嘛600名及各种匠工画工而归,归时首致力修建寺院,筑造佛像”。这一记载充分说明一世哲布尊丹巴非常重视佛教艺术。虽然我们无法知晓他带回蒙古的有否尼泊尔工匠和尼泊尔艺术蓝本,亦未见他与觉囊寺关系的任何历史记载,但无论是根据他与多罗那他之间的法脉传承关系推测,还是凭借他对佛教艺术的执着追求考虑,他一定会亲临觉囊寺和达丹丹曲林寺参访学习,并亲自观摩那里现存的大量精美佛教艺术典范作品,从而将觉囊艺术带回蒙古,作为蒙古造像的蓝本。如此,我们就不难理解蒙古造像这一独特风格的真正来因,也可以明确地肯定蒙古造像是清代藏传佛像艺术体系中唯一一种由蒙藏人民直接传承的尼泊尔艺术风格,它不是清代西藏和内地流行的尼泊尔仿古风格,更不是尼泊尔工匠在西藏传承的尼泊尔风格。当然,这种尼泊尔风格中同时也包涵有印度艺术元素。

17世纪 达丹丹曲林寺大经堂内壁画之二

1676年 五世班禅格桑益西像西藏 铜镀金 高18厘米水月轩藏

11~12世纪 释迦牟尼佛像印度帕拉 石雕泥金彩绘 高约80厘米西藏罗布林卡藏

五、蒙古造像的美学意义与艺术地位

由上可知,蒙古造像是通过后藏的觉囊派艺术而受到尼泊尔艺术影响的。然而,虽然确认了蒙古造像风格的来源,但我们切不可以为蒙古造像是对尼泊尔艺术的一种简单模仿,那将会大大低估其艺术地位和价值。事实上,蒙古造像在尼泊尔艺术基础上进行了许多新的发挥和创造,体现了蒙古艺术大师对佛像艺术新的诠释、新的创造,和为佛像艺术做出的伟大贡献,在藏传佛教造像艺术史上占有十分重要的地位。因此,进一步探讨蒙古造像在艺术风格和表现手法上的独特与创新之处,是非常重要和必要的,对于全面了解蒙古造像的艺术价值,正确评价其艺术地位具有特别重要的意义。根据笔者的初步认识,蒙古造像的美学意义和艺术价值重点体现在以下三个方面:

其一,独特性。上已论及蒙古造像风格既不同于西藏地区流行的造像风格,亦不同于中原地区的宫廷风格,具有鲜明突出的个性特点,在清代流行的众多造像风格中可谓独树一帜,别具一格。这是从造像本身的艺术表现而论其独特性,一般也容易看到这一点。而事实上我们还要从另一个层面来理解它的独特性,那就是这种风格的创造者一世哲布尊丹巴对这种风格选择和追求上的独特性。因为17世纪的清初流行多种新的时代造像风格,如西藏地区有兴起于后藏扎什伦布寺、由艺术大师曲英嘉措创立的写实风格,中原内地有皇家独创的宫廷风格等。这些风格皆可供一世哲布尊丹巴学习和仿效,而一世哲布尊丹巴几乎无视这些造像风格的存在,而是别出心裁地选择一种外来艺术模式作为蒙古造像塑造的蓝本。更有甚者,一般地域造像都会烙上地域文化和审美的深深印记,其造像风格大多以该地域生活民族的审美作为艺术标准,可蒙古造像没有因循本民族审美传统,而是选择了一种完全相异于自己民族审美的造像模式。一世哲布尊丹巴当年作出如此独特的选择,不仅仅体现了他非凡的勇气和独特的艺术眼光,而更为重要的是体现了他对佛教艺术的崇高追求—直追佛像艺术的源头,追寻没有经过太多世俗熏染、更加接近和更能体现佛教理想与道德的纯净的艺术模式。可以说,正是这种崇高的艺术追求,成就了一种独特而伟大的造像艺术风格的诞生。

其二,兼容性。虽然蒙古造像以尼泊尔艺术为依准,但并非墨守成规,而是兼容并蓄、博采众长,广泛吸收印度、西藏、北京宫廷、漠南蒙古等多地造像的优美形式和优胜表现技法,并将它们完美融合在一起。通过观察分析现存的蒙古造像,我们不难发现它们在造型、装饰和表现手法等多方面明显吸收和融合了其他多种艺术元素,有印度帕拉乃至早期笈多艺术元素、清代宫廷造像元素、漠南蒙古造像元素、蒙古民族审美元素等。如造像高挑的台座、端正挺拔的造型姿势、上薄下厚的嘴唇等特征,就具有印度笈多和帕拉造像的鲜明特点;菩萨像的花冠、璎珞装饰,以及少数造像上出现的流畅优美的衣纹形式,就明显受到了清宫特别是康熙宫廷造像的影响;同样一些菩萨、佛母像的花冠、发髻、发辫(如披肩长发)、璎珞、钏镯等装饰的形制,以及它们的处理手法,与漠南蒙古造像的风格及工艺颇多相似,而与蒙古民族的传统审美亦甚相契合。然而,尽管如此,这些因素都没有动摇尼泊尔艺术的主体地位,都完美地融合在尼泊尔主体艺术之中,从而展现出既高度统一、又异彩纷呈的大漠札派艺术的特有风采。

其三,创造性。以上谈及的独特性、兼容性皆可归为蒙古造像的创造性。而在此基础上,蒙古造像还有更为高迈和精妙的创造性表现,那就是它以高超的艺术表现手法,融合各种优秀的艺术元素,并将崇高的宗教追求和审美情趣融入其中,最终塑造出精美绝伦的艺术形象,创造出蒙古造像的大美风范。这种大美风范不仅展现了蒙古民族的精神追求和审美崇尚,而更为重要的是展现了佛教庄严神圣、慈悲睿智、寂静安详的崇高理想追求。如我们看到的这几尊造像,其健美壮实的身躯,平阔俊朗、充满青春朝气的面庞,简洁洗练的衣纹表现手法,生动写实、精致华丽的装饰样式等,就展现了既不同于印度和尼泊尔,也不同于西藏和中原的大漠特有的人文风貌,展现了蒙古造像美轮美奂、卓尔不凡的美学典范。

17~18世纪 莲花生大师像喀尔喀蒙古 扎那巴扎尔风格铜鎏金 高20.2厘米2016年北京保利秋季拍卖品

清康熙二十五年 四臂观音菩萨像北京宫廷铜镀金 高73厘米北京故宫博物院藏

17~18世纪 金刚手菩萨像蒙古风格 铜镀金 高28.7厘米2016年北京保利秋季拍卖品

莲花生大师像底

17~18世纪 八臂十一面观音像蒙古风格 铜镀金 高39.3厘米2016年北京保利秋季拍卖品

余 论

回溯历史,蒙古造像已经历了近400年的沧桑巨变。历史如大浪淘沙,许多人和事随着历史的演进渐渐在人们的记忆中消失,而有些人事则恰恰相反,不仅深印于人们脑海之中,而且常常为人记起提及,具有岁久弥新的影响。蒙古造像正属于后者,它的艺术魅力超越时空,不仅受到古人的无比崇拜,而且在今天仍具有强大的生命力,不仅深契蒙古民族人心,更赢得了世界范围内一切艺术品爱好者的一致青睐和称赞。

今天,在蒙古造像的生产地蒙古人民共和国,人们不仅深爱他们先辈创造的蒙古造像风格,引以自豪,而且至今仍忠实地坚守和传承着这种造像风格。有一件笔者曾经亲身经历的事,足可看出蒙古人对其古代艺术的热爱和忠诚坚守。此事发生在2012年的夏天,笔者受北京雍和宫管理处邀请,赴成都参加一尊弥勒大佛像雕塑方案的讨论。大佛是为蒙古人民共和国乌兰巴托市达希乔依伦寺雕塑的,北京雍和宫管理处是出资捐助方,成都一家佛像雕塑厂承担雕塑任务。当时参加讨论的除我外,还有北京和成都几位专家,雕塑工程的甲乙双方代表,另外还有蒙古国达希乔依伦寺堪布喇嘛丹巴札布和随行的一位雕塑师。抵蓉当日,一行人先去雕塑厂参观,可见佛像泥样已完成大半,高达十余米,同时还看到了大佛像的小模型。然后开始围绕模型进行讨论,主持方希望在此模型基础上尽快通过方案,因为此项工程已经历近两年的多次讨论。当中方专家各自发表完意见,就要最终确定方案之时,蒙方堪布喇嘛突然提出一个全新的方案,完全否定了大家讨论的方案。一时大家感觉愕然,全然不知所措,承担工程任务的厂方听后更是情绪有些激动,因为如此一来就意味着他们此前的工作全部白费,工程成本势必增多。正当双方僵持之时,蒙方雕塑师不急不慌地拿出一个小模型,并强调它就是他们希望看到的最后的佛像样式。我走近仔细端详了小模型,顿时恍然大悟,完全明白了他们的希望和要求,原来他们要求塑造的是一尊具有蒙古传统风格的造像。蒙古造像我曾进行过专门研究,熟知其艺术特点与价值,于是便自告奋勇地向大家耐心解说蒙古造像的历史、特点和艺术地位。大家听后感觉颇有道理,纷纷表示应当尊重蒙古人的选择,最终方案确定为以蒙方带来的模型为标准塑造。当时方案确定后塑造方仍心有不甘,可当不久后去蒙古国考察归来,他们完全心悦诚服,无不对各处看到的造型精美、风格统一的蒙古造像发出由衷的赞叹。工程后来如期竣工,弥勒大佛连座高21米。今天蒙古人对其先辈创造的艺术风格如此地热爱和执着,此次成都之行给我留下了深刻印象,也给我上了一堂蒙古爱国主义教育的生动课程。

雕塑中的蒙古达希乔依伦寺弥勒菩萨像

蒙古达希乔依伦寺弥勒菩萨像雕塑模型

17世纪 文殊菩萨像蒙古风格 铜镀金 高25厘米首都博物馆藏

蒙古造像很早就大量流出蒙古本土,传遍我国大江南北,并且流向了世界各地,由此我国及全世界佛教造像的爱好者很早就接触得到蒙古造像,并喜欢上蒙古造像。长期以来,在国际艺术品市场上,蒙古造像一直广受世人瞩目,是佛像艺术品收藏中最受关注的艺术品种之一。而近年来。蒙古造像在国际和国内艺术品市场上的表现更是异常活跃,在拍卖会上屡屡有上佳表现。如2013年欧洲一家拍卖公司一尊带背光铜镀金释迦牟尼佛像(高约35厘米),以合人民币1800万元成交;2014年法国苏富比春拍一尊铜镀金绿镀母像(高30.7厘米),以357万欧元成交;2015年台湾门德扬春拍一尊财神像(高35厘米),以合人民币1100万元成交;2015年北京东正秋拍一尊铜镀金绿镀母像(高40厘米),以2100万元人民币成交。而今秋北京嘉德拍卖公司推出的一世哲布尊丹巴像,以完美的艺术造型、重要的表现题材在拍卖之前就为万众瞩目,最终以6800万人民币的价格落锤,创下蒙古造像拍卖史上的最高成交记录。这些市场表现足已显示,蒙古造像的影响已大大超出了蒙古民族和佛教信仰的范畴,赢得了世界范围内广大社会民众的喜爱和推崇。

上述事实充分说明,蒙古造像不仅为今天的蒙古人珍爱尊崇,而且在蒙古之外的全世界范围内也广为人知,广受青睐,人见人爱,见者欢喜。作为蒙古佛教和蒙古人民崇尚的最高审美标准,它显然已成为全世界和全人类一致热爱、共同尊崇的审美标准和艺术典范。蒙古造像今天有如此巨大影响,似乎有些异乎寻常,让人不可思议,而实则名至实归,诚如本文标题所言“风起大漠倾天下,一世美范万古崇”。

(责任编辑:郭彤)