瓷器的革命(上)

2017-02-08

瓷器的革命(上)

□ 毛晓沪

什么是瓷器?什么是陶器?二者之间的本质区别是什么?这是陶瓷研究者首先要搞清楚的问题,也是研究之基础。对于这个问题似乎早有定论和答案,其实不然,尚存一些模糊之处。1987年版《中国陶瓷史》一书,根据国际上的通行说法,提出了瓷器的三个标准:“第一是原料的选择和加工,主要表现在胎的成份中三氧化二铝的提高和三氧化二铁的降低,使胎质呈白色;第二是经过1200℃以上的高温烧成,使胎质烧结致密、不吸水分、击之发出清脆的金石声;第三是在器表施有高温下烧成的釉,胎釉结合牢固,厚薄均匀。”①根据上述理论,西方学者最初将中国瓷器的诞生与成熟期定在公元7世纪的唐朝。他们认为白瓷的出现,才能代表真正瓷器的诞生。中国学者对此却持否定意见,而将瓷器的诞生与成熟期定在了东汉晚期,一举提前了约500年。中国学者的根据来自对浙江省上虞县小仙坛古窑址出土瓷片的研究报告。他们“发现这些瓷器在化学组成分布图上的位置接近于瓷器组成点。瓷器成份中三氧化二铁和二氧化钛的含量更低,分别为1.64%和0.97%,是我们目前所分析的汉、晋时期青釉瓷器中含铁、钛量最低的一个。”②他们就此得出这是“陶瓷工艺上的一大飞跃”的结论。我们暂且不去评论谁的说法正确,首先应当看看这个国际通行的瓷器标准是否合理。根据这一标准,中国历史上的许多著名瓷器品种都有可能被排除在瓷器之外,有些是铁含量超标,有些是烧成温度不达标。例如:越窑、建窑、龙泉窑、耀州窑等瓷器的铁含量都超标;汝窑、钧窑、官窑、哥窑不但铁含量超标,而且烧成温度都要略低于1200℃,否则釉面的乳浊度和玉质感则会下降。这些都与中国古人的审美趋向有关,而与烧制技术和所谓瓷器标准无关。那么,瓷器与陶器最本质的区别是什么?笔者认为就在于釉,有高温釉(非低温釉)者称为瓷器,无高温釉者称为陶器或炻器。为彻底理清中国瓷器的发展脉络,我们需要首先回顾一下瓷器诞生的过程。

一、原始青瓷的诞生

早在3000多年前的商代,中国江浙一带已经普遍使用三氧化二铁含量相对较高的瓷土来烧制硬质陶器了,有些器物的烧结温度也已经达到1200℃上下了,“击之发出清脆的金石声”。由于当时还采用“裸烧”工艺,即不使用匣钵装烧,而是把坯体简单地堆放在一起,使坯体与窑火直接接触。古人在实践中惊奇地发现,往往码放在表面的器物,在其上部会形成一种被人们称为天然釉的颗粒状玻璃物(图1)。古人经过无数次的反复实践,总结出天然釉的出现与烧窑用的木柴有关,当窑火达到足够高的温度时,燃烧后的柴灰飘落到器物表面,就会有天然釉出现。于是,古人就试着将草木灰直接涂抹在陶坯表面再用火烧制,虽然烧出了釉子,但胎釉结合很差,极容易剥落。他们于是又试着往灰浆中加入适量瓷土,经过无数次或几代人的反复实践,终于掌握了瓷土和草木灰的正确比例以及烧结温度,原始青瓷就这样诞生了。考古发现最初的原始青瓷都是与相同材质的硬质陶同窑烧制。这就充分证明了原始青瓷是硬质陶的孪生兄弟。它们的唯一区别就在于釉的出现。

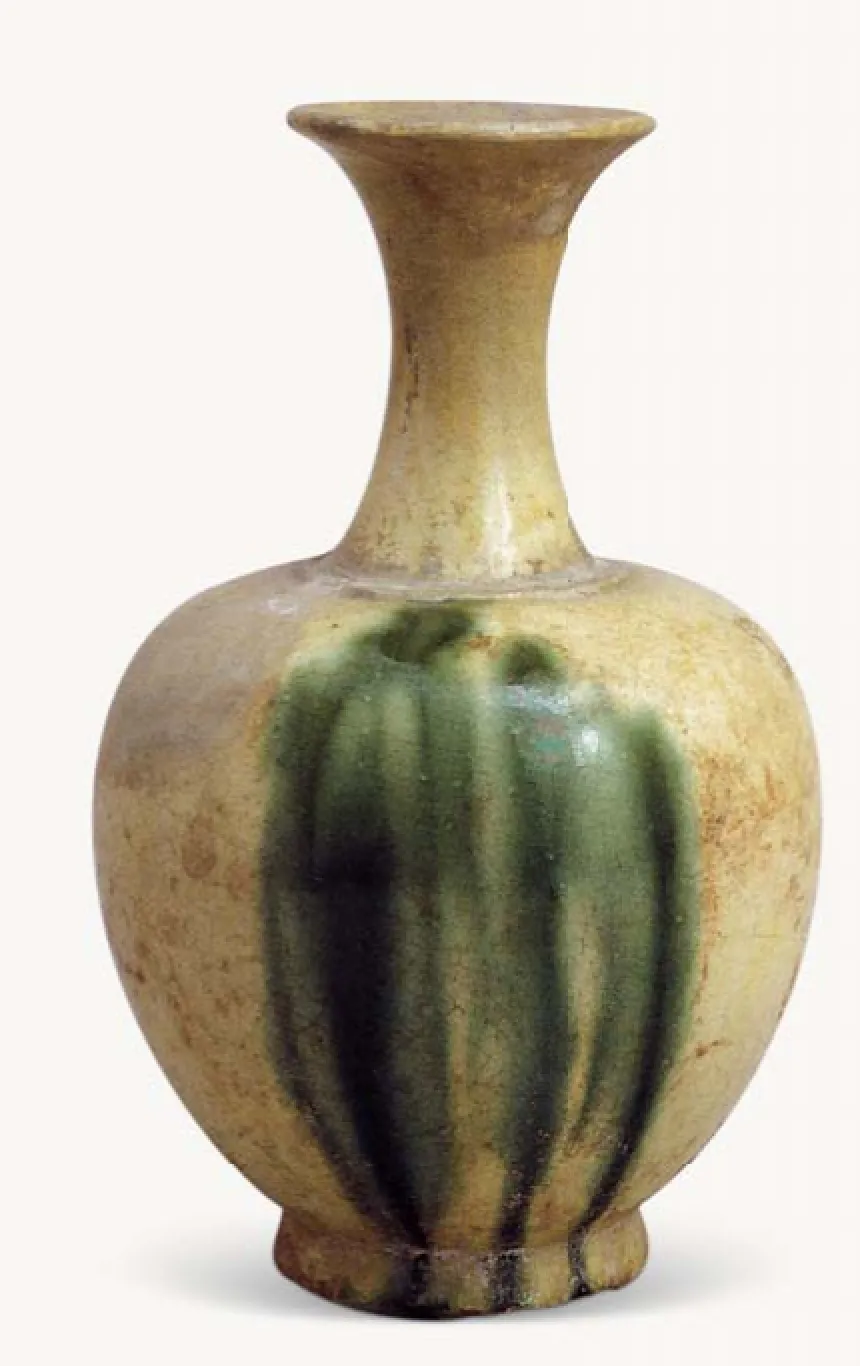

有学者将原始青瓷叫釉陶,③这种观点值得商榷。釉陶古称琉璃,是4000多年前古埃及人发明的。它以二氧化铅作熔剂,属于低温釉产品。中国古代有“无灰不成釉”之说,这里是指我们祖先发明的使用草木灰做熔剂的高温釉。商代高温釉的出现是瓷器诞生的唯一标识,虽然还未成熟,但“丑小鸭”毕竟变成了天鹅。原始青瓷的高温釉,是瓷土与草木灰的结合(图2)。笔者称它为“胎釉同源”的灰釉工艺。胎与釉的基础物质都是瓷土,不同之处就在于有无草木灰,有草木灰者为釉,无草木灰者为胎。现代科学告诉我们,草木灰中含有大量的钙、钾、钠、镁、磷等元素,在瓷器烧制过程中可以起到降低瓷土之中二氧化硅熔点的作用。形成瓷釉的三大要素是:瓷土、草木灰和烧成温度。这里还要特别说明一点,瓷土不同于后来烧白瓷用的高岭土,前者的成份是高硅低铝且铁含量较高,三氧化二铁一般在1.5%以上。后者是高铝低硅,且含铁较少,三氧化二铁大多在1%以下。使用高岭土做瓷器始于我国南北朝晚期的北方地区。

图1 商代 灰陶片微距照片及天然釉

图2 商代 原始青瓷尊

图3 东晋 德清窑黑釉盘口四系瓶

图4 东汉早期 青瓷四系罐

图5 战国 原始青瓷提梁盉

原始青瓷的颜色,来源于瓷土中的三氧化二铁。由于古人除淘洗外并无其它方法去除瓷土中的铁,所以原始青瓷中的含铁量的多少,基本与工艺无关,只是顺其自然。瓷土中的天然含铁量高,胎与釉的颜色就深;反之,瓷土中的天然含铁量低,胎与釉的颜色就浅。总体来讲,同一地区、同一窑口的产品,胎与釉中的铁含量基本趋于相同。例如:浙江德清地区部分瓷土含铁较高,烧出来的瓷器颜色较深,德清窑是早期黑釉瓷的著名产地(图3)。浙江上虞地区的部分瓷土含铁较低,烧出来的青瓷颜色相对较浅,俗称香灰胎,釉色呈青黄色(图4)。对于原始青瓷和早期青瓷来说,我们绝不可以根据个别地区个别样品中含铁量的多少,来确定是否有“陶瓷工艺上的一大飞跃”。

那么怎样才能算作“陶瓷工艺上的一大飞跃”呢?既然瓷器的本质在于高温釉,那么制釉工艺的进步才是瓷器发展的历史原动力。前辈学者通过化学分析法,把中国古瓷器的釉简单分成石灰釉和石灰碱釉两大类。其中含钙量在10%以上者,称作“石灰釉”;含钙量在10%以下者,称作“石灰碱釉”。“石灰碱釉”这一名称并不妥当。石灰是氢氧化钙,它本身就是碱,再在后面加上一个“碱”字,似有些画蛇添足。中国古瓷中的钙元素主要是通过草木灰来获取,只有当草木灰逐步退出历史舞台的近现代瓷器,才开始通过添加方解石等矿物原料来增加釉中的钙含量。我们如果仅仅通过测量釉中钙的含量,很难领悟中国瓷器3000多年的历史进程和发展。根据瓷釉的发展和变化,笔者将中国瓷器大致分成这样几个发展阶段:1.胎釉同源的原始青瓷阶段,又称灰釉阶段;2.胎釉同源的早期青瓷阶段,又称自然釉萌芽阶段;3.胎釉分制的自然釉阶段,也就是中国瓷器成熟期的开始阶段;4.胎釉分制的化学釉阶段,发生在欧洲工业革命前后;5.胎釉分制的长石釉阶段,引进近现代欧洲工艺的结果。笔者将分别加以简要论述。

图6 埃及第十二王朝 蓝釉陶人

图7 萨珊王朝 绿琉璃釉三系陶壶

图8 汉代 绿琉璃釉陶壶(汉绿釉)

二、早期青瓷的出现

笔者将东汉以前的瓷器称作原始青瓷,将东汉至两晋时期的瓷器称作早期青瓷。那么东汉至两晋的瓷器较原始青瓷有什么变化呢?一方面是对瓷土的淘洗趋于精细,烧成温度也有所提高,致使胎质更加致密;另一方面,这也是最主要的方面,反映在制釉工艺上,开始了草木灰的陈腐工艺和添加了更多的矿物原料,是从早期单一灰釉开始转变成多元配方的自然釉阶段。

我们知道草木灰本身,是一种质地较轻的材料,以石英为主要成分的瓷土,与草木灰比较,属于质地较重的材料。如果只是将二者简单地掺和在一起,再加水调成釉浆,虽然可以使用,但是釉浆并不稳定,瓷土、草木灰和水三者会在短时间内产生分离现象。瓷土沉在下面,草木灰和清水漂在上面。要想使三者均匀地结合在一起,就必须不断地进行搅动。正因如此,原始青瓷只能采用浇釉工艺,而非后来的蘸釉和漂釉工艺。正是这种落后的制釉工艺,致使原始青瓷的釉面薄而不均,有明显“橘皮”现象,俗称“麻赖釉”(图5)。从东汉起古人开始将草木灰进行“陈腐”处理,也就是事先用水长时间侵泡它,使之腐烂成泥状。这样一来不但可以增加草木灰的溶融性,而且灰中的钙、钾、钠、镁、磷等碱性物质会被溶解在水中,可以起到悬浮剂的作用。凡了解现代陶瓷工艺的人都知道,如果要使瓷土在水中长时间处于悬浮状态,就需要加入4‰的食用碱,即碳酸钠,又称做悬浮剂。笔者发现东汉至两晋青瓷釉中的氧化钠含量普遍在8‰左右,而普通草木灰中的氧化钠含量在3‰上下④。由此可见,仅凭草木灰中的钠是不够用的,还必须要另外添加,这就开启了多元化自然釉的新阶段。由于钠的添加明显提高了瓷土在水中的悬浮性,所以从东汉开始,青瓷制作出现了蘸釉工艺(图4)。请不要小看这点技术进步,我们的祖先却足足花费了1200年才完成。中国瓷器从原始青瓷步入了早期青瓷阶段。

无论是原始青瓷还是早期青瓷都有一个共同特点,那就是采用“胎釉同源”的制作工艺。这种制瓷方法大致延续了整整2000多年,直至南北朝时期才发生了根本性的转变,出现了中国陶瓷史上的第一次技术革命,从胎釉同源走向胎釉分制。这次技术革命的出现,与琉璃的引进息息相关。

图9 12世纪 伊斯兰五彩琉璃釉鸟纹钵

图10 北朝 琉璃瓦当及青砖残片

图11 北朝 五彩琉璃杯

三、琉璃的引进

“琉璃”一词应当是古希腊语的译音,在我国古代泛指低温釉陶产品,即现代人所说的“汉绿釉”、“唐三彩”等等。虽然琉璃釉与玻璃同属一类,但在古代中国却各有专用名词,并不像许多现代人这样,特称玻璃工艺品为琉璃。玻璃在古代中国另有其名,叫“水精”,因为是舶来品,所以被看得很神秘。明末宋应星在《天工开物》中有明确记述:“凡琉璃石,与中国水精、占城火齐其类相同,同一精光明透之义。然不产中国,产于西域。其石五色皆具,中华人艳之,遂竭人巧以肖之。于是烧瓴转釉成黄绿色者曰琉璃瓦……”⑤北京人统称玻璃工艺品为“料器”,其烧制技术是康熙三十四年以来,由法国传教士从欧洲引入宫廷,建立了中国第一家玻璃厂,隶属清宫造办处。北京琉璃厂是明清两代为皇宫烧制琉璃瓦的地方,而不是烧玻璃的场所。将玻璃称作“琉璃”,似乎是当代台湾人的最爱。

长期以来,陶瓷界对中国古代琉璃的产生,存在两种不同意见。一种是“自主发明”说,一种是“外来引进”说。以1987年版《中国陶瓷史》的编著专家为代表的大多数专家学者都主张,“汉绿釉”和“唐三彩”是中国人自主发明的。他们在论述这一理论时,刻意回避了“琉璃”这一古代用词,而以“铅釉”取而代之。他们推测说:“对于铅的化合物的认识,也至迟在战国时期就已掌握,那时已有了把金属铅变为碱性碳酸铅而用作妇女化妆的白粉的知识。这足以说明我国古代劳动人民,对于铅金属及其化合物早已有深刻的认识和丰富的实践经验。因此,汉代铅釉陶的烧制成功是有其深刻的历史渊源的……‘一旦认识了这种玻璃物质的形成规律及其特性,就存在着把它应用到陶器上去的可能性,这就导致铅釉的发明’。”⑥他们根据上述推测作出结论:“中国的铅釉是我们自己独立地创造出来的。正如陶器的发明一样,陶器不是由某一个地方首先发明而后再传往世界各地的,它是各地人民在长期的生活实践中各自独立地创造出来的。凡是有人类居住的地方,具备原料和燃料这些必备的条件,差不多都会制造陶器。铅釉的发明很可能也是这个样子。”⑦乍听上去,似乎有些道理,但经不起仔细推敲。因为这里忽略了一个事实,碱性碳酸铅的古称叫“胡粉”,它与“胡人”、“胡椒”、“胡桃”等一样,专指外国(族)人和外来产品,而非中国人自己的发明。再说,他们用陶器的发明来比喻琉璃的发明也是不恰当的,更何况国际考古界对陶器的起源问题尚存不同看法。从现有考古发掘资料看,西亚两河流域陶器的出现要远远早于我国黄河流域。黄河流域陶器的产生,是否与古人类的迁徙活动有关还是未解之谜,有待研究。

早在埃及先王朝巴达里文化期(公元前5000年~前4500年)已经出现挂琉璃釉的冻石,这是古代埃及人制造色彩美丽的人工石制品的一种手段,尤其在缺乏珍贵石料资源的埃及,为了满足社会对青金石的大量需求,只好试产这种人工制品。公元前4000年~前3000年左右,埃及和美索不达米亚已经普遍使用琉璃釉料,被人们称之为“埃及·法依恩斯”。埃及进入王朝时代之后,以硅酸为主的陶土得到开发,试制成功琉璃釉陶,并迅速流行(图6)。公元前1750年~前1170年,加喜特人进入两河流域,并占领伊朗高原,从巴比伦尼亚引进制釉技术,并不间断地对美索不达米亚的新巴比伦尼亚王朝产生影响。公元前550年,波斯人打败米底人建立波斯王朝,征服了巴比伦及其周围地区。大流士一世定都苏撤,建设王宫,并被历代国王扩建和修缮。今天收藏在法国卢浮宫的彩釉“战士行列图”,就是这一时期的作品,此外还有“带翼牡牛”和“带翼怪兽”等釉陶艺术品。

图12 北齐 白胎绿彩长颈琉璃瓶

图13 北齐 白胎绿彩四系琉璃罐

公元前247~公元224年在这一地区建立起一个强大的帕提亚帝国。其名源自波斯游牧民族—帕尔尼部落,汉代取其开国者汉语音译,称其为“安息国”。帕提亚是横贯亚洲大陆丝绸之路的必经之地,经济上因过境贸易而得到好处。为此,帕提亚与中国一直保持友好关系。帕提亚最有特色的产品就是绿琉璃陶器,多数产于都拉·尤罗霍斯。公元前1世纪的都拉·尤罗霍斯是东西方商人集聚的城市,经济一片繁荣。考古学家从遗址中发掘出当时的制陶作坊和大量琉璃陶器,如:双耳壶、三耳壶、大口壶、水罐、双耳水罐、小水罐、水桶、小壶、盘、盖物等。

公元前140年汉武帝继承皇位,对外采取软硬兼施的手段,公元前133年马邑之战,结束了前朝对匈奴的和亲政策,开始对匈奴作战,派卫青、霍去病去征伐,解除匈奴威胁,保障了北方经济文化的发展,同时派张骞通使西域各国,打通了丝绸之路,加强了中原地区同西域各国的经济文化交流。这一时期的中国虽然还没有出现绿釉陶器,但是有史书明确记载,汉武帝在位期间的公元前115年,汉朝遣使节至帕提亚,米特拉达梯二世令两万骑迎于东界。由此可见两国之间交往甚密。公元87年,帕提亚王遣使来中国献狮子、苻拔。直至公元148年,帕提亚王子安清(字世高)还来中国传布佛教,译经多种。这时正直东汉桓帝在位期间。《汉书》载“罽賓国……出……璧流離。”⑧经查罽賓国位于印度北部,应是帕提亚的别称。璧流離是指绿琉璃釉陶器(图7)。到目前为止,我国最早的绿琉璃釉陶器发现在汉武帝的重孙汉宣帝在位期间的墓葬中。这与汉朝多年来和绿陶之国帕提亚的经济文化交往密不可分,汉朝在输出丝绸的同时,也引进了安息国的琉璃制作工匠和工艺,从此绿琉璃釉陶器就在我国南、北两条丝绸之路沿线和周边地区出现了,发展到东汉时期已经广泛流行。公元220年东汉政权消亡,中国历史进入魏、蜀、吴三国鼎立时期,匈奴势力再次在北方崛起,丝绸之路也随之中断,西域工匠为躲避战乱逃离中原,琉璃釉陶器又从国人面前戛然消失。由此可见,在绿琉璃釉陶器十分流行的汉代,国人并没有掌握其制作工艺,只是采取拿来主义,用于替代彩绘陶器,满足殡葬之需求。其工艺技术还主要掌握在西域工匠手中,否则就不会在丝绸之路终断后便完全消失了。当它再次出现在国人面前时,那已经是200多年以后的事情了(图8)。

图14 北齐 黑胎四系琉璃罐

图15 东魏 黑胎旋纹琉璃碗

图16 南北朝 白胎琉璃釉陶器XAF波谱仪检测图

自公元420年刘裕夺取东晋政权建立南朝宋开始,至公元589年隋灭南朝陈为止,在这169年中,中国南北两地各有朝代更迭,长期维持在对峙分裂之中,史称南北朝。公元386年鲜卑族首领拓跋圭定都平城(今山西省大同市)建立了第一个北魏王朝。公元493年起北魏孝文帝拓跋宏迁都洛阳,从这一时期开始,丝绸之路又逐步开通,琉璃制造技术再次由西亚传入中原。据《魏略·西戎传》中记载:“大秦国多金、银、铜、铁、铅、锡、神龟、白马……赤、白、黑、黄、青、绿、缥、绀、红、紫十种流离、璆琳……”⑨大秦国就是指历史上的波斯帝国,时为萨珊王朝,又称海西国、犁鞬国。自古即与我国有交通往来,当时有“世界极西”之称(图9)。《魏书·西域传·大月氏》中的记载就更清楚了:“世祖时(424~451年),其国人商贩京师,自云能铸石为五色琉璃。于是采矿山中,於京师铸之。既成,光泽乃美于西来者。乃诏为行殿,容百余人,光色映彻,观者见之,莫不惊骇,以为神明所作。自此中国琉璃遂贱,人不复珍之。”⑩对于这段史料中所说“五彩琉璃”,不同学者有不同解读。有学者认为“五彩琉璃”是指玻璃,然而他们没有注意到后面的文字,“乃诏为行殿,容百余人”,当时肯定不会用玻璃来建造能“容百余人”的“行殿”。我们从这段文字中可以清楚知道,五彩琉璃是指琉璃器或琉璃瓦。最近我去河南安阳一朋友处观看其藏品,发现他近期得到了北朝琉璃瓦数片,其中有瓦当、筒瓦和板瓦,与邺城古遗址出土的北朝陶瓦上的莲花纹图案如出一辙(图10)。

当南北朝琉璃釉器再次出现时,已经完全由汉时的“丑小鸭”蜕变成为“白天鹅”。汉代琉璃釉器是以含铁杂质较多的粘土为胎,其釉除含有铜、铁等金属呈色剂外,亦含有部分杂质,多数产品看上去色泽深暗。北朝琉璃釉器已全然不同于“汉绿釉”了,部分产品采用含铁量极低的优质高岭土为胎,釉质纯净,其色白中微黄,有用铜绿和铁红做局部装饰者,色泽艳丽,十分醒目(图11)。亦有部分产品用含铁量较高的优质粘土为胎,胎质极其细腻,远优于昔日汉陶,表面施无色透明琉璃釉,由于通体施釉采用支烧工艺,多还原焰烧制,烧成后的整个器物呈现亮黑色,亦有局部或整体泛红者,那是因为在烧制过程中还原不充分被氧化所致。我们应该称这类器物为琉璃釉黑陶或琉璃釉红陶器。该类产品出现时间仅现于北魏、东魏和北齐很短一段历史时期,其它各朝均未有见,其出现范围也仅现于河南、河北和山东等少数地区,且存世量较少,属于琉璃釉中的稀有品种。

《中国陶瓷史》将河南省安阳市北齐武平6年(575年)范粹墓出土的白胎绿彩长颈琉璃瓶(图12)和濮阳县北齐武平7年(576年)李云墓出土的白胎绿彩四系琉璃罐(图13)定义成“白瓷”;将河北省平山县北齐天统元年(565年)崔昂墓出土的黑胎四系琉璃罐(图14)和河北省景县东魏天平四年(537年)高雅墓出土的黑胎旋纹琉璃碗(图15)定义成“黑釉瓷器”。但是笔者采用XRF荧光光谱仪对该类器物进行检测分析,发现它们釉中的氧化铅含量均在70%左右,为地地道道的琉璃釉陶器(图16)。

图17 北齐 印花贴塑白瓷碗残片

图18 北朝 青瓷莲花尊

图19 东魏天平二年 青瓷盘

图20 南朝 青瓷香薰

四、第一次革命

瓷器与琉璃原本是两种完全不同的产品。它们最开始也是各自沿着不同的方向在发展,互不干扰。琉璃从诞生之日起就采用胎釉分制的制作工艺,而青瓷在诞生后的2000年中,一直沿袭胎釉同源的制作工艺。早期瓷器的生产多集中在长江中下游地区,而汉代琉璃的引进又集中在中原和四川地区,未能取得技术上的交流。200年后,当琉璃再次引进中国时,令人意想不到的情况发生了。

公元485年北魏孝文帝开始实行均田制,扶助依附农立户分田,限制地主使用奴隶,使得农业得以恢复,也使手工业获得发展。孝文帝迁都洛阳以后启用汉人,实施汉化。与此同时,南方青瓷已广泛流行,并向北方地区扩展。南方的青瓷和外来的琉璃,在中原大地立刻碰撞出璀璨的火花。中原青瓷制作虽然晚于江南约2000年,但也没有传统工艺之束缚。我们通过对河南安阳相州窑的考察和发掘,可以清楚看到,这一时期古窑址中的青瓷和琉璃釉陶器是在同一窑场生产,技术上的相互影响是显而易见的。青瓷与琉璃同窑烧制,窑工们在烧制过程中,不可避免的会将胎釉分制的琉璃工艺运用到青瓷制作中。中国瓷器真正意义上的第一次技术革命,就这样在中原大地展开了。

胎釉分制的优点是显而易见的,它可以让人们更加自由的选择那些耐火度高、铁杂质少和可塑性好的粘土制胎;选择那些玻璃质感强和耐火度低的材料制釉。它为白瓷的诞生奠定了坚实的工艺基础。这也是为什么中国白瓷诞生在制瓷历史较短的北方,而不是青瓷诞生地南方的原因所在。笔者近期得到一片从河南安阳北齐相州窑遗址出土的印花贴塑白瓷碗残片,经XRF荧光光谱仪检测分析,该瓷片胎和釉的铁含量均在1%以下。它应当是至今为止我们发现的最早的白瓷产品(图17)。瓷器从胎釉同源迈向胎釉分制,在今天看来只是一个简单的变化,我们的祖先却用了实实在在2000多年的时间才完成这一进程。南北朝时期出现的胎釉分制工艺,应当是开启了中国瓷器工艺史上的新纪元。

这种变化也表现在青瓷的制作工艺上。北朝青瓷大体可分为两个发展阶段。第一阶段是南方青瓷引进的初期。它一出现在工艺上就表现的非常成熟,基本还采用胎釉同源工艺。只是北方瓷土中的三氧化二铝含量要明显高于南方,耐火度也相对较高,胎质看上去极其细腻,有较强泥质感。又由于北方瓷土的含铁较少,甚至低于浙江上虞小仙坛的优质瓷土0.5个百分点,仅1.11%,为保持青瓷特有青色,在配釉时还要另外加入一定量的三氧化二铁,使之达到1.65%。1948年在河北省景县封氏家族墓早期墓葬中出土的北朝青瓷莲花尊就是其典型代表,釉层稀薄,釉色黄中闪青灰,釉质光润施满釉,开片不明显(图18)。

北朝青瓷第二阶段已开始采用胎釉分制工艺。2004年河南省宜阳县在东魏天平二年杨机墓出土青瓷盘(图19)。其釉面与前者已明显不同,釉层较厚,釉质透明,有较强玻璃质感,盘底部积釉处呈青绿色。由于此时还属于胎釉分制初创期,釉与胎的结合牢度较差,开片多,易剥落,俗称“冰裂纹”。胎釉分制工艺一经出现,迅速从北朝传入南朝。安徽、江苏、浙江、江西等地也都出现了这类“冰裂纹”青瓷,乍看上去其品质似乎不如前朝,有的胎釉结合不牢还有大面积剥落,其实只是新工艺诞生时的阵痛(图20)。它为中国瓷器走向成熟,为隋、唐白瓷的出现奠定了坚实的工艺基础。可以这样说,没有南北朝时期的工艺革命,就没有誉满天下的唐代越窑青瓷和邢窑白瓷,更不可能出现宋代专为皇室烧造的五大名窑。中国的古陶瓷能被国人所喜爱,世人所敬仰,南北朝的陶瓷工匠做出了卓越的贡献。它与通常人们所说的所谓“六朝青瓷”不可同日而语。

中国瓷器的第一次技术革命虽然开始于南北朝,但最后完成应当是在唐代。它以越窑秘色瓷和邢窑白瓷的出现为标志。从此中国的瓷器才第一次登上了皇家大雅之堂。有关中国瓷器成熟期的争论应该可以告一段落了。有些专家学者主张的“东汉说”,无论从理论上还是在考古实践中,依据都不算十分充分。东汉青瓷无论是制胎和制釉工艺与前朝相比都没有本质上的差异,尚属于胎釉同源的发展阶段。原料的好坏取决于当地矿源的性质。笔者曾见到一件战国贵族墓出土的青瓷提梁盉,除釉层相对较薄外,其它工艺都胜于东汉青瓷(图21)。这至少说明“东汉说”的依据是有局限性的。中国瓷器从北朝中叶开始,直至唐代才真正完成了胎、釉分制的自然釉工艺变革,使中国制瓷工艺发生了质的飞跃。多元配方自然釉的出现是我国制瓷工艺历史上的第一次跨时代的技术革命。他用了整整2200年的时间,完成了从胎釉同源向胎釉分制的技术转变。取得了我国陶瓷生产上划时代的伟大成就。

图21 战国 四神兽纹青瓷提梁盉

注释:

①中国硅酸盐学会编《中国陶瓷史》,文物出版社出版,1987年。

②陈进海《世界陶瓷艺术史》,黑龙江美术出版社出版,1995年。

③张夫也《外国工艺美术史》,高等教育出版社,2006年。

④李国桢、郭演仪《中国名瓷工艺基础》,上海科学技术出版社,1988年。

⑤《二十五史》,中国文史出版社,2002年。

⑥张柏《中国出土瓷器全集》,科学出版社,2008年。

⑦吕章申《瓷之韵》,中华书局,2012年。

⑧启功《中国陶瓷全集》,上海人民美术出版社,2000年。

⑨柯玫瑰、孟露夏著,张淳淳译《中国外销瓷》,上海书画出版社,2014年。

⑩杨永善《中国传统工艺全集·陶瓷》,大象出版社,2004年。

(责任编辑:尹翌)