“各说各话”的语言经验对景颇族大学生执行功能的影响*

2017-02-01张积家崔健爱

王 婷 王 丹 张积家 崔健爱

(1中国人民大学心理学系、国家民委民族语言文化心理重点研究基地、教育部民族教育发展中心民族心理与教育重点研究基地, 北京 100872) (2德宏师范高等师范专科学校社科系, 云南潞西 678400)

1 引言

语言是一个民族的最重要的特征之一。语言不仅是思考与交流的重要工具, 也是承载民族文化的载体。克洛德•列维–斯特劳斯(1995/2006)将语言与文化的关系概括为:(1)语言是文化的一个产物; (2)语言是文化的一个部分; (3)语言是文化的一个条件。人类的文化活动和文化成果都建立在语言的基础上, 由语言提供了基本成分和结构。语言对文化具有决定作用。Whorf (1956)提出的语言关联性假设认为, 语言决定非语言的认知过程, 被决定的认知过程对于不同语言而言是不同的。张积家(2015)提出了新的语言关联性理论, 认为语言塑造大脑,语言影响认知, 语言构建民族。语言不仅影响认知结果, 亦影响认知功能。那么, 不同民族的语言会否影响讲话者的认知功能?本研究通过景颇族“各说各话”的语言现象对执行功能的影响来回答这一问题。

景颇族是我国云南省的少数民族之一, 由唐代“寻传”部落一部分发展而来。景颇族主要聚居在德宏傣族景颇族自治州各县的山区, 少数居住在怒江傈僳族自治州的芒马、古浪、岗房及耿马、澜沧等县, 人口为132431人(2010年)。景颇族从原始社会直接过渡到社会主义社会, 常年与大山为伴, 经济、教育比较落后(马光秋, 何庆国, 方瑞龙, 2011)。近年来, 景颇族的心理研究引起了学者的关注(尹可丽, 2015; 尹可丽, 包广华, 钱丽梅, 马霓珊,2016)。景颇族讲汉藏语系藏緬语族景颇语支的景颇语和缅语支的载瓦语、勒期语、浪峨语、波拉语,有以拉丁字母为基础的拼音文字——景颇文和载瓦文。景颇族的人口虽然少, 内部却有不同的支系。在同其他民族交往时, 他们以“景颇族”自称, 内部却以不同支系的名称自称, 共有5个支系:颇族、载瓦、勒期、浪峨和波拉。人们对于自己及亲属属于什么支系都十分清楚。支系的概念在景颇族的思想中清晰与牢固, 成为一种无形的民族特征, 对景颇族的语言、婚姻、家庭及其他方面的发展变化都有影响(戴庆厦, 2010), 其中之一就是景颇族家庭内部存在的“各说各话”的现象。

在景颇族中, 很多家庭是由不同支系的人组成的。家庭成员在何种情况下使用何种语言, 有传统的习惯:父亲和子女使用父亲支系的语言, 母亲使用娘家支系的语言。夫妻之间尽管都能够掌握对方的语言, 在交谈时仍然各说各话, 决不放弃使用本支系语言的权利。子女与父亲讲话, 或兄弟姐妹之间讲话, 使用父亲支系的语言。若与母亲讲话, 改用母亲支系的语言。如果祖母属于另一支系, 晚辈与她讲话时又要使用祖母支系的语言。不同支系的男女在恋爱时, 男子会主动地使用女子支系的语言,以示爱慕。一旦结婚了, 又恢复使用本支系的语言。于是, 形成了一家人“各说各话”的独特语言现象。这种语言现象对于讲话者的认知功能要求较高, 讲话者需要根据交谈对象的变化不断地在两种甚至多种语言之间转换, 在抑制一种语言的同时还要激活并选择另一种语言。这种认知操作过程很像熟练的双语讲话者。

研究表明, 双语经验对讲话者的认知功能具有积极影响, 对执行功能具有促进作用(何文广, 陈宝国, 2011; 李莹丽, 吴思娜, 刘丽虹, 2012)。执行功能是指人在完成复杂的认知任务时, 对各种认知过程进行协调, 保证认知系统以灵活、优化的方式实行目标的一般性控制机制(李红, 王乃弋, 2004)。执行功能的研究始于神经心理学对额叶损伤病人的研究。早期的认知模型, 如 Baddeley(1983)的工作记忆模型, Norman和Shallice (1983)的监控注意系统等, 都把执行功能视为单一的认知结构, 但是,对脑损伤者的个案及群体的研究表明, 不同执行功能任务之间的相关很低, 甚至不相关(王利平,2007)。这表明, 执行功能不是一个单一的系统, 而是包括了多种认知加工能力。Miyake等人(2000)首次使用潜变量分析证明执行功能属于多维结构,包括转换、刷新和抑制。它们之间存在着一定的相关, 却相对独立。Collette等人(2002)采用神经成像法将执行功能分解为抑制、转换、刷新和双任务协调。陈天勇和李德明(2005)应用潜变量分析法也证明了抑制优势反应、记忆刷新和注意转换的可分离性。本研究以 Miyake等(2000)和陈天勇和李德明(2005)对执行功能的研究为基础, 探讨“各说各话”现象对执行功能三个子成分的影响。

执行功能的第一个子功能是抑制。抑制是指在认知加工中, 个体对优势反应进行抑制(刘书勤,2007)。Miyake等人(2000)表明, 刷新、转换和抑制都包含抑制过程, 抑制功能贡献了执行功能的共同成分。抑制功能的作用非常强大, 是执行功能的重要成分, 几乎参与到所有的执行功能的任务中。许多研究都把执行功能等同于抑制控制能力。实验范式有Stroop任务、停止信号任务、反向线索任务、go–no go任务等(李磊, 2012)。双语经验影响执行功能的研究主要集中在抑制控制方面, 而且大部分研究都发现了双语优势效应。Bialystok (1988)发现,双语儿童在需要注意控制和冲突监控任务上的表现好于单语儿童, 在基于语法知识任务上却差异不显著。双语经验对执行功能的影响在儿童早期就已经产生了。Diamond, Carlson和 Beck (2005)发现,双语儿童的中央执行功能的发展始于3岁左右, 比单语儿童提早了1~2年。后续的研究扩大了年龄范围, 发现双语经验对于执行功能的积极影响在成年期依然存在。Bialystok 等(Bialystok, Craik, Klein,& Viswanathan, 2004; Bialystok, Craik, & Ryan, 2006)对成年人施以Simon任务和反扫视任务, 均发现了双语优势效应。双语经验有助于延缓认知老化。Bialystok, Craik和Freedman(2007)研究了阿尔兹海默症患者的失忆, 发现双语患者比单语患者的发病年龄普遍推迟了4.1年。然而, 以少数民族为被试,探讨语言影响认知功能的研究目前还很缺乏。

执行功能的第二个子功能是转换, 也称为“任务转换”或“注意转换”, 是指在不同任务、操作或心理定势之间反复转换的能力, 它是一种内源性的注意控制机制。转换研究通常采用任务转换范式, 包括局部–整体转换任务、数字–字母转换任务、加法–减法转换任务、词类转换任务。双语者需要在两种语言之间灵活地转移, 这是否会影响转换能力?Bialystok和Martin (2004)证明, 儿童在转换能力上存在着双语优势。在实验中, 学前儿童进行卡片分类, 首先根据形状分类, 然后再根据颜色分类, 发现双语儿童完成这一任务的年龄小于单语儿童, 分类维度转换对单语儿童完成任务造成了更大的困难。Bialystok和Craik (2006)在青年和老年群体中也发现了双语经验促进转换能力。Prior和MacWhinney(2010)采用非言语任务转换范式, 发现双语大学生比单语大学生具有更小的任务转换代价。

执行功能的第三个子功能是刷新。刷新是按照任务要求持续地更新工作记忆的内容, 不断地加工和记忆新信息。刷新不是被动地保持和储存信息,而是按要求灵活操作工作记忆的相关信息, 被试需要采用策略, 以确定哪些信息是旧的且与当前任务不再相关。刷新常采用活动记忆范式、n–back范式、色点位置刷新任务、字母刷新任务、词类刷新任务。考察双语经验对刷新能力影响的研究更是寥寥无几。Yow和Li (2015)采用Stroop任务、Flanker任务、数字字母转换任务、n–back任务考察第二语言获得年龄、熟练程度和使用频率对执行功能各成分的影响, 发现平衡双语者在抑制和转换任务上具有优势, 在刷新任务上优势不显著。

综上所述, 关于语言影响执行功能的研究主要集中在对双语经验的探讨上, 且以儿童为主。双语儿童的执行功能优势在成年后能否保持, 研究成果并不多, 且无一致的结论。鉴于已有研究对执行功能的测量主要集中在抑制控制能力上, 而执行功能是一个多维的结构, 故拟在少数民族文化的背景下,以景颇族大学生为被试, 将双语现象扩展到民族语言内部的各支系语言, 分别考察景颇族“各说各话”的语言经验对讲话者的执行功能各子成分的影响。研究采用6种经典实验范式:色词干扰、信号抑制、数字转换、图形转换、活动记忆和色点位置刷新。每位被试完成所有6个任务, 被试间平衡任务的顺序。被试在任务间可以略作休息。

2 实验 1 “各说各话”的语言经验对抑制能力的影响

2.1 实验1a “各说各话”的语言经验对Stroop效应的影响

2.1.1 被试

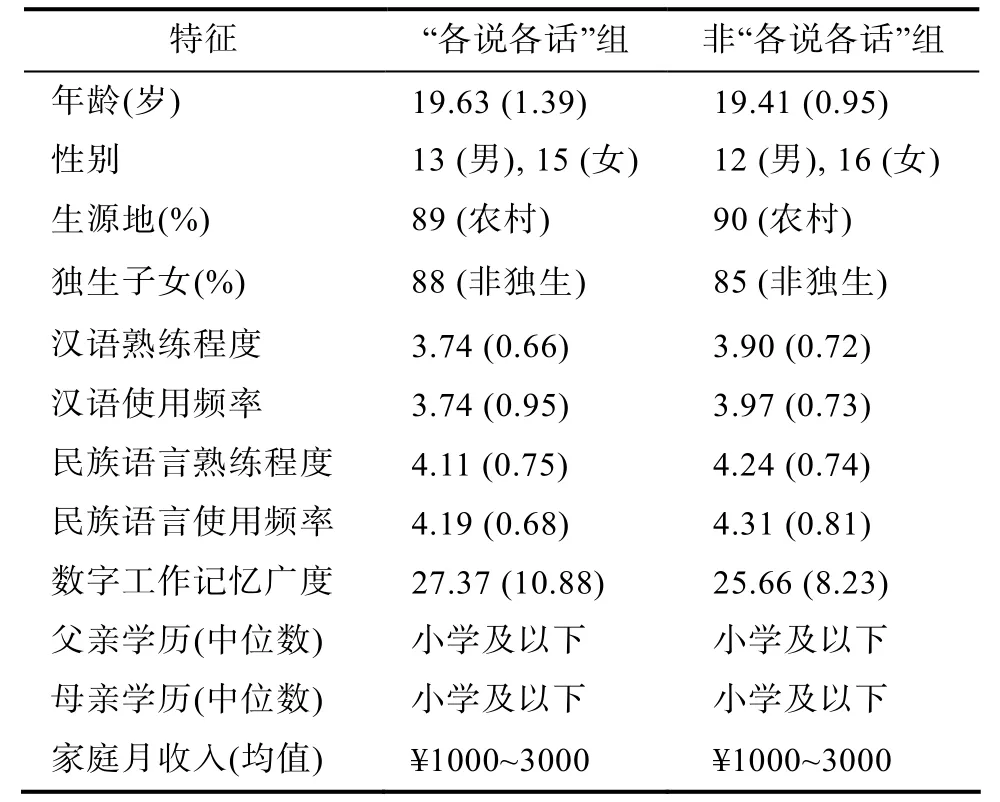

德宏景颇族大学生 56名(男生 25名, 女生 31名), 身体健康, 视力(或矫正视力)和色觉正常, 母语为民族语言, 入小学以后开始学习汉语。28名各说各话者的家庭成员来自不同的支系, 日常家庭交流要在不同支系的语言之间转换, 存在着“各说各话”的现象。被试均熟练掌握两种或两种以上的支系语言和汉语。其中, 6人掌握3种支系语言, 2人掌握4种支系语言, 2人掌握5种支系语言, 各种支系语言的熟练程度和使用频率大体相当。28名非各说各话者只掌握一种支系语言和汉语。在实验前,被试采用5点量表自评支系语言和汉语的熟练程度和使用频率, 1代表非常不熟练和非常不频繁, 5代表非常熟练和非常频繁。t

检验表明, 两组被试的各项指标差异均不显著[t

(54) = 0.84,t

(54) = 1,t

(54) = 0.65,t

(54) = 0.63,p

s >0.05]。参考Engle, Cantor和Carullo (1992)的研究范式考察被试的数字工作记忆广度, 统计表明, 两组被试差异也不显著,t

(54) = 0.66,p

> 0.05。被试来自文科专业, 情况见表1。

表1 被试的基本情况表

2.1.2 设计

2(被试类型:各说各话/非各说各话) × 2(实验条件:一致/冲突)混合设计。被试类型为被试间变量, 实验条件为被试内变量。因变量为被试进行色词判断的反应时和错误率。

2.1.3 材料

红、绿、黄、蓝4 个颜色词, 在一致条件下, 汉字的颜色与意义一致, 如“红”的颜色是红色; 在冲突条件下, 汉字的颜色与意义不一致, 如“红”的颜色是蓝色。颜色RGB值分别为:红(0, 255, 0)、黄(255, 255, 0)、蓝(0, 0, 255)、绿(0, 255, 0), 汉字的大小为72号宋体。最终获得了4个颜色−语义一致词和12个颜色−语义冲突词。

2.1.4 仪器和程序

采用E-Prime软件编程, LENOVO计算机随机呈现刺激, 双眼距离屏幕60 cm。在每一试次中, 首先在屏幕的中央呈现“+”注视点 500 ms, 然后在注视点的位置呈现词, 要求被试按相应键(将键盘上D、F、J、K 键上贴上“红”、“黄”、“绿”、“蓝”的标签)对汉字的颜色反应, 忽略其意义。每一颜色−语义不一致词均出现6次, 共有72个冲突刺激; 每一颜色−语义一致词出现 12次, 共有 48个一致刺激, 两类刺激以随机顺序呈现。刺激在按键后消失,如果被试在 2s 内未反应, 刺激自动消失, 进入1000 ms空屏缓冲, 随后进入下一试次。在实验前,被试先练习。计算机自动记录反应时和反应正误,计时单位为ms, 误差为 ± 1 ms (下同)。

2.1.5 结果与分析

1名被试(各说各话组)的正确率低于 80%, 数据不纳入统计。反应时分析时删去M ±

3SD

之外的数据。结果见表2。

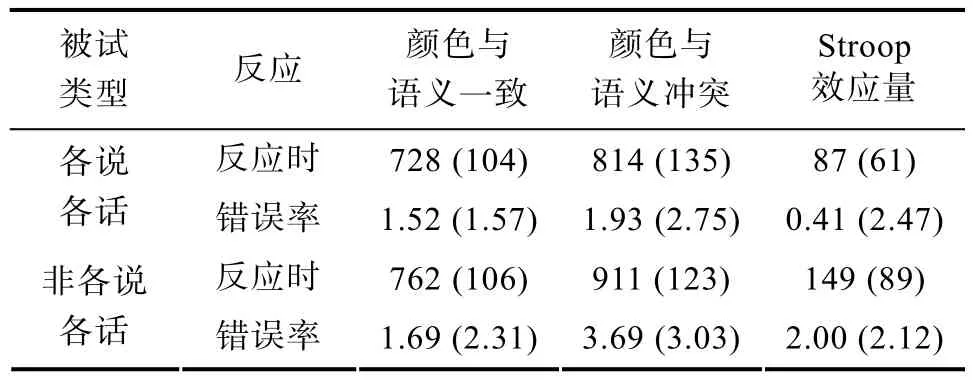

表2 色词Stroop任务的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

反应时的方差分析表明, 被试类型的主效应显著,F

(1, 54) = 4.26,p

< 0.05, η= 0.08。各说各话者的反应时(M

= 771 ms)显著短于非各说各话者(M

=836 ms)。实验条件的主效应显著,F

(1, 53) = 121.97,p

< 0.001, η= 0.72。与颜色与语义一致条件(M

=744 ms)比, 颜色与语义不一致条件的反应时(M

=859 ms)长。被试类型和实验条件的交互作用显著,F

(1, 53) = 8.43,p

< 0.05, η= 0.15。简单效应分析表明, 在颜色与语义一致时, 两组被试的反应时差异不显著(727 ms vs.762 ms),p

> 0.05; 当颜色与语义冲突时, 各说各话者的反应时(M

= 814 ms)显著短于非各说各话者(M

= 911 ms),p

< 0.05。Stroop效应量为冲突条件与一致条件的反应时之差, 非各说各话者比各说各话者Stroop效应量更大(149 ms vs.87 ms),差异显著,t

(53) = −2.90,p

< 0.05,d

= 0.81。错误率的方差分析表明, 被试类型的主效应不显著,F

(1, 53) = 2.71,p

> 0.05。实验条件的主效应显著,F

(1, 53) = 14.96,p

< 0.001, η= 0.22。颜色与语义冲突时的错误率(M

= 2.76%)显著高于颜色与语义一致时(M

= 1.60%)。被试类型和实验条件的交互作用显著,F

(1, 53) = 6.46,p

< 0.05, η= 0.12。简单效应分析表明, 在颜色与语义一致时, 各说各话者和非各说各话者的错误率差异不显著(1.52%vs.1.69%),p

> 0.05。在颜色与语义冲突时, 各说各话者的错误率(M

= 1.93%)显著低于非各说各话者(M

= 3.69%),p

< 0.05。Stroop效应量为冲突条件与一致条件的错误率之差, 非各说各话者比各说各话者的Stroop效应量更大(2.00%vs.0.41%), 差异显著,t

(53) = −2.54,p

< 0.05,d

= 0.69。Stroop范式探查个体的抗干扰水平。实验 1a表明, 各说各话者在反应时和错误率上有反应优势,Stroop效应量小, 说明他们对干扰刺激的抑制能力优于非各说各话者。

2.2 实验1b “各说各话”的语言经验对信号抑制能力的影响

2.2.1 被试

同实验1a。

2.2.2 设计

2(被试类型:各说各话/非各说各话) × 2(实验条件:有停止信号/无停止信号)混合设计。被试类型为被试间变量, 实验条件为被试内变量。因变量为对反应信号的反应时(Go RT)和停止信号的反应时(SSRT), SSRT是指从停止信号出现到被试完成停止之间的时间间隔, 即被试成功地抑制一个动作冲动的内在反应时间。

2.2.3 材料

刺激采用从 10到 99的随机数字, 大小为 72号宋体, 在无停止信号的条件下, 数字为白色, 在有停止信号的条件下, 数字为红色。

2.2.4 仪器和程序

仪器与实验1a同。实验流程是:在每一试次,首先在屏幕中央呈现“+”注视点 500 ms, 然后在注视点位置呈现随机数字 1000 ms, 要求被试在保证正确的前提下尽快按键判断数字是奇数还是偶数(将键盘的Z、M键上贴上“奇”、“偶”标签), 共要做120次反应。25%的概率数字变成红色, 这时被试不作判断, 抑制按键反应。实验采用阶梯式变化的追踪程序, 程序具有自适应性:数字变红延迟出现的初始值是250 ms, 如果被试抑制成功, 在下一试次, 间隔缩短 50 ms, 如果被试抑制失败, 在下一试次, 间隔延长50 ms。刺激在按键之后消失, 进入500 ms的空屏缓冲, 随后进入下一试次。如果被试在2 s内未反应, 刺激自动消失。在实验前, 被试先练习。要求被试尽快反应。计算机自动记录反应时和反应正误。

2.2.5 结果与分析

分析反应信号反应时(Go RT)和停止信号反应时(SSRT)的数据。跟踪法的最大优点是保证被试的成功抑制率接近50%, 信号反应概率大于60%或小于40%的数据被剔除。反应时分析时剔除无信号任务时反应时在M

± 3SD

之外的数据。3名各说各话者和4名非各说各话者的数据被剔除, 有效被试对无信号任务反应的错误率均小于5%。结果见表3。

表 3 SSRT(ms)和 Go RT(ms)结果

SSRT是衡量抑制控制能力的核心指标。分析表明, 各说各话者的SSRT (M

= 353 ms)比非各说各话者(M

= 412 ms)短, 差异边缘显著,t

(47) = 1.85,p

= 0.07,d

= 0.55。这表明, 非各说各话者的抑制控制能力比各说各话者差。在Go RT上, 各说各话者与非各说各话者的反应时差异不显著(545 ms vs.578 ms),t

(47) = 1.44,p

> 0.05。Go RT反映对刺激的一般反应速度, 是判断一般性认知控制功能是否受损的辅助性指标。两组被试在Go RT上差异不显著, 表明他们均能够有效地对刺激反应, 一般性认知控制能力良好。实验 1表明, “各说各话”的语言经验影响景颇族大学生的抑制控制能力, 各说各话者的抑制控制能力更强, 这种优势主要表现在冲突条件下。当不需要抑制干扰刺激时, 两组被试的反应无显著差异。与各说各话者比, 非各说各话者Stroop效应量更大, 但在停止信号反应上, 二者的反应时差异只达到边缘显著的水平, 这可能与两种抑制控制任务的差异有关。

3 实验2 各说各话”的语言经验对转换能力的影响

3.1 实验2a 各说各话”的语言经验对数字转换能力的影响

3.1.1 被试

同实验1。

3.1.2 设计

2(被试类型:各说各话/非各说各话) × 2(实验条件:重复/转换)混合设计。被试类型为被试间变量, 实验条件为被试内变量。因变量为数字判断的反应时和错误率。

3.1.3 材料及任务

材料为1、2、3、4、6、7、8、9八个数字, 大小为 72号宋体, 颜色分别为白色和蓝色, 共有 16个刺激。要求被试对数字做按键反应(计算机键盘上某些键贴有“大”、“小”、“奇”、“偶”标签), 有三种判断:(A)大/小判断:呈现数字为白色, 小于 5,按“小”键; 大于 5, 按“大”键; (B)奇/偶判断:呈现数字为蓝色, 奇数按“奇”键, 偶数按“偶”键; (C)大/小–奇/偶判断转换:呈现数字是白色, 进行大/小判断;呈现数字是蓝色, 进行奇/偶判断。前两种判断属于重复条件, 第三种判断属于转换条件。

3.1.4 仪器和程序

仪器同实验 1。程序为:在每一试次, 首先在屏幕的中央呈现“+”注视点 500 ms, 然后在注视点的位置呈现随机数字, 刺激在按键后消失, 如果被试在4 s内未反应, 刺激自动消失, 进入500 ms空屏缓冲, 随后进入下一次试验。实验采用ABCCBA顺序, A、B段不需要转换, 各24次; C段需要转换,在48次中包含24次转换过程。在实验前, 被试先练习, 反应正确率达到90%以上, 方可进入正式实验。

3.1.5 结果与分析

剔除反应时在M ±

3SD

之外的数据, 结果见表4。

表4 数字转换任务的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

反应时的方差分析表明, 被试类型的主效应显著,F

(1, 54) = 4.72,p

< 0.05, η= 0.08。各说各话者的反应时(M

= 862 ms)显著短于非各说各话者(M

=932 ms)。实验条件的主效应显著,F

(1, 54) = 499.55,p

< 0.001, η= 0.91。与重复条件(M

= 623 ms)比,转换条件下的反应时(M

= 1177 ms)更长。被试类型和实验条件的交互作用显著,F

(1, 54) = 4.20,p

<0.05, η= 0.08。简单效应分析表明, 在重复条件下,两组被试的反应时差异不显著(612 ms vs.632 ms),t

(54) = 1.08,p

> 0.05。在转换条件下, 各说各话者的反应时(M

= 1112 ms)显著短于非各说各话者(M

=1233 ms),t

(54) = 2.22,p

< 0.05,d

= 0.61。转换代价为转换条件与重复条件的反应时之差, 非各说各话者比各说各话者的转换代价更大(601 ms vs.500 ms),差异显著,t

(54) = 2.05,p

< 0.05,d

= 0.56。错误率的方差分析表明, 实验条件主效应显著,F

(1, 54) = 17.37,p

< 0.001, η= 0.26。转换条件错误率(M

= 5.30%)显著高于重复条件(M

= 3.13%)。其他的主效应与交互作用均不显著,ps

> 0.05。实验2a表明, 在重复序列中, 各说各话者和非各说各话者的反应差异不显著, 在转换序列中, 各说各话者反应快, 转换代价小。这说明, 各说各话者在转换能力上具有优势。

3.2 实验2b “各说各话”的语言经验对图形转换能力的影响

3.2.1 被试

同实验1。

3.2.2 设计

2(被试类型:各说各话/非各说各话) × 2(实验条件:重复/转换)混合设计。被试类型为被试间变量, 实验条件为被试内变量。因变量为被试对图形判断的反应时和错误率。

3.2.3 材料及任务

材料为由许多小图形组成的一系列大图形, 有圆形、三角形、正方形和X形4种, 形成12张整体−局部不一致图形。每一种图形都有蓝、白两色,高60 mm, 宽60 mm, 共有24张图片。要求被试判断图形的形状(计算机键盘上的按键贴有图形标签),有三种判断:(A)整体图形判断:图形为白色, 判断大图形形状; (B)局部图形判断:图形为蓝色, 判断小图形形状; (C)整体–局部图形判断转换:图形为白色, 判断大图形的形状; 图形为蓝色, 判断小图形的形状。前两种判断属于重复条件, 第三种判断属于转换条件。要求被试尽量准确、尽快按键反应。

3.2.4 仪器和程序

同实验2a。

3.2.5 结果与分析

剔除正确率小于 80%的被试的数据, 1名各说各话者和2名非各说各话者的数据被剔除。反应时分析时删去M

± 3SD

之外的数据。结果见表5。

表5 图形转换任务的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

反应时的方差分析表明, 被试类型的主效应显著,F

(1, 51) = 8.45,p

< 0.05, η= 0.14。各说各话者的反应时(M

= 1309 ms)显著短于非各说各话者(M

=1493 ms)。实验条件的主效应显著,F

(1, 51) =524.01,p

< 0.001, η= 0.97。重复条件反应时(M

=926 ms)显著短于转换条件(M

= 1890 ms)。被试类型和实验任务的交互作用显著,F

(1, 51) = 4.52,p

<0.05, η= 0.08。简单效应分析表明, 在重复条件下,各说各话者的反应时显著短于非各说各话者(875 ms vs.970 ms),t

(51) = 2.68,p

< 0.001,d

= 0.74, 二者相差 95 ms。在转换条件下, 各说各话者的反应时(M

= 1743 ms)也显著短于非各说各话者(M

= 2016 ms),t

(51) = 2.70,p

< 0.001,d

= 0.74, 二者相差273 ms。被试在转换条件下的差异更大。转换代价为转换条件与重复条件的反应时之差, 非各说各话者比各说各话者的转换代价更大(1046 ms vs.868 ms), 差异显著,t

(51) = 2.13,p

< 0.05,d

= 0.59。错误率的方差分析表明, 实验任务主效应显著,F

(1, 51) = 28.84,p

< 0.001, η= 0.37。转换条件的错误率(M

= 8.48%)显著高于重复条件(M

= 1.04%)。其他的主效应和交互作用均不显著,p

s > 0.05。实验2b表明, 无论重复序列还是转换序列, 各说各话者的反应都快于非各说各话者, 但在转换条件下两组被试的反应时差异更大。各说各话者的转换代价比非各说各话者小。总的来看, 各说各话者在转换能力上存在优势效应。

4 实验3 “各说各话”的语言经验对记忆刷新能力的影响

4.1 实验3a “各说各话”的语言经历对活动记忆刷新的影响

4.1.1 被试

同实验1。

4.1.2 设计

2(被试类型:各说各话/非各说各话) × 4 (数字系列长度:5/6/8/9)混合设计。被试类型为被试间变量, 数字系列长度为被试内变量。因变量为反应正确率。

4.1.3 仪器和程序

仪器同实验 1。程序为:在第一试次中, 在屏幕中央以每1800 ms (呈现1300 ms, 空屏500 ms)一个数字的速度随机呈现一系列数字, 要求不断地复述最后出现的三位数字。呈现结束后, 将最后三个数字输入到屏幕上方的框内, 完全正确得1分。数字系列有5位数、6位数、8位数和9位数四种长度, 在每一数列中无相同的数字出现。数列长度随机安排, 被试不能预期数列何时呈现完毕。在实验前, 被试先练习。在实验中, 每种长度数字系列各反应4次, 共16次。

4.1.4 结果与分析

实验结果见表6。

表6 活动记忆任务的平均正确率(%)

正确率的方差分析表明, 数字系列长度的主效应显著,F

(1, 54) = 8.72,p

< 0.001, η= 0.34。随着数字系列长度的增加, 正确率越来越低。其他的主效应与交互作用均不显著,ps

> 0.05。实验 3a表明, 各说各话者和非各说各话者在活动记忆任务上的反应无显著差异, 各说各话者并未表现出明显的优势, 说明语言经验未对讲话者的刷新能力产生显著影响。

4.2 实验3b “各说各话”的语言经验对色点位置刷新的影响

4.2.1 被试

同实验1。

4.2.2 设计

2(被试类型:各说各话/非各说各话)×3(箭头系列长度:3/4/5)混合设计。被试类型为被试间变量,箭头系列长度为被试内变量。因变量为被试的反应正确率。

4.2.3 仪器和程序

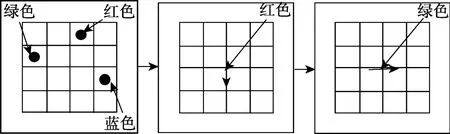

仪器与实验1同。程序为:在每一试次中, 首先在屏幕的中央呈现一4×4栅格(如图1), 有红色、绿色和蓝色3个圆点(呈现4000 ms), 色点的位置随机呈现, 要求被试尽快记住3个色点的位置。随后,在栅格中央以每2000 ms (呈现1500 ms, 空屏500 ms)个的速度, 逐个出现红色、绿色和蓝色的箭头, 指示被试在头脑中进行同步位移:即与箭头颜色相同的圆点在该方向移动一个格子(如图 1中绿点需要往右走到第2行的第2列)。箭头呈现完后, 请被试分别用鼠标在栅格中指出3个色点移动后的位置。回答正确一个得1分, 完全正确得3分。箭头系列有 3、4、5三种长度, 在每一系列中, 每种颜色的箭头各出现1次或2次。在实验中, 系列的长度随机安排, 被试不能预期系列何时呈现完毕。在实验前, 被试先练习。在正式实验中, 三种长度各反应4次, 共有12次。

图1 点位置刷新任务示意图

4.2.4 结果与分析

实验结果见表7。

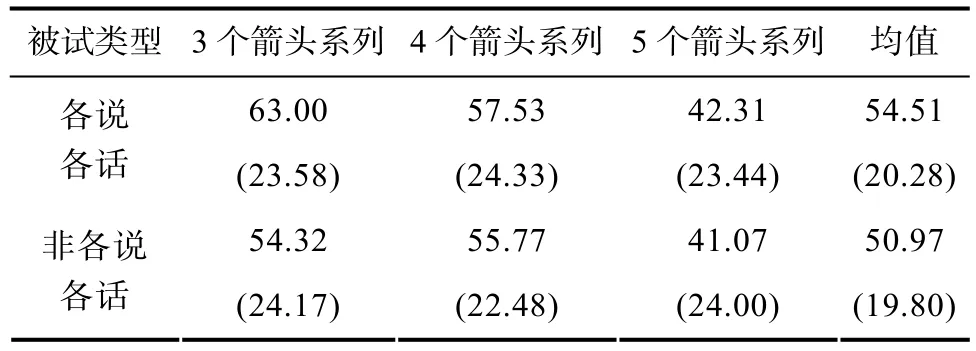

表7 色点位置刷新任务的平均正确率(%)

方差分析表明, 箭头系列长度的主效应显著,F

(1, 54) = 18.42,p

< 0.001, η= 0.43。随着箭头系列长度的增加, 正确率越来越低(59% vs.57%vs.42%)。其他的主效应与交互作用均不显著,F

(1,54) = 1.42,p

> 0.05。实验3b表明, 在不同箭头长度系列下, 各说各话者与非各说各话者的反应均无显著的差异。因此,实验3表明, 各说各话的语言经验未对讲话者的刷新能力产生显著的影响。

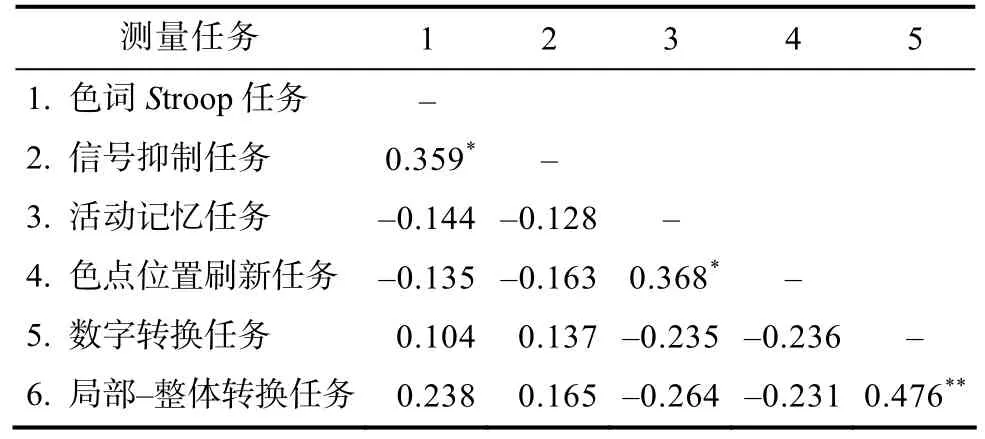

5 6项执行功能任务的相关分析

所有观测变量之间的相关矩阵见表 8。色词Stroop任务成绩采用Stroop效应, 信号抑制任务成绩采用停止信号反应时, 数字转换任务和图形转换任务的成绩采用转换代价, 活动记忆任务和色点位置刷新任务的成绩采用正确率。在相关矩阵中, 所有测量同一功能的两种任务之间均呈现显著的正相关:Stroop任务与信号抑制任务的成绩相关为:r

= 0.359,p

< 0.05; 活动记忆任务与色点位置刷新任务的成绩相关为:r

= 0.368,p

< 0.05; 数字转换任务与局部−整体转换任务的成绩相关为:r

= 0.476,p

< 0.01。测量不同功能的任务之间相关均不显著,p

s > 0.05。

表8 各项执行功能任务成绩的相关

表8表明, 同一功能下两种任务均能够对相应的执行功能子成分进行有效的测量。色词Stroop和信号抑制共同测量抑制控制子功能, 数字转换和局部−整体图形转换共同测量转换子功能, 活动记忆和色点位置刷新共同测量刷新子功能。

6 讨论

执行功能的研究始于神经心理学, 主要研究前额叶损伤病人的神经心理缺陷, 执行功能因而被看作为由前额叶调控的认知能力(Damasio, 1994;Shallice & Burgess, 1991)。后来, 人们发现把执行功能理解为额叶的功能并不合适, 执行功能涉及到多种认知能力(Pennington & Ozonoff, 1996)。为了更好地阐释执行功能, 出现了多种理论, 如抑制控制理论、工作记忆理论、高级认知能力理论、认知复杂性及控制理论(Carlson, Moses, & Hix, 1998;Zelazo, Muller, Frye, & Marcovitch, 2003)。越来越多的研究证明执行功能的可分离性。许多研究者将执行功能界定为抑制、刷新和注意转换。那么, “各说各话”的语言经验会对执行功能的不同子功能产生不同的影响吗?

6.1 “各说各话”的语言经验对执行功能不同子功能的影响

在抑制功能上, 色词Stroop任务和信号停止任务均测量抑制能力, 二者相关显著。但各说各话者和非各说各话者的反应在 Stroop任务上差异显著,在信号抑制任务上差异只达边缘显著的水平。这是因为两种任务反映抑制能力的不同侧面。色词Stroop任务关注冲突控制, 任务包含目标刺激和干扰刺激, 被试必须抑制住无关信息, 才能够做出正确反应。信号停止任务关注反应抑制, 考察对已激活的反应能否及时抑制。双语者或多语者在语言产生中, 要将注意力集中于当前语言上, 忽略与任务无关的语言, 这种在目标刺激和分心刺激之间进行有意识的选择性注意、抑制干扰信息的执行功能就是冲突控制。各说各话者面临更多的语言选择和更频繁的语言转换, 因而对冲突的控制能力更好。反应抑制在需要抑制和停止当前不适宜行为时才发挥作用, 更多的是一种自动化水平的控制。由于双语者或多语者不需要抑制其言语行为, 因此对反应抑制的要求较低。Bialystok (2009)发现, 双语者仅在冲突控制上优于单语者, 在反应抑制上与单语者差异不显著。Carlson和Meltzoff (2008)对6岁儿童施测多个执行控制任务, 发现在冲突控制上, 双语儿童成绩显著优于单语儿童, 但在反应抑制上差异却不显著。

在转换功能上, 两组被试在数字转换和图形转换上均有显著的差异。这两种任务都要求在心理定势间进行反复的转换, 反映被试在不同信息间做出快速而频繁的转换能力。双语者在使用一种语言时,另一种语言也得到激活(Kaushanskaya & Marian,2007), 要解决两种语言之间的冲突, 需要一般性的控制系统参与。除此之外, 各说各话者还要经常地在多种语言之间转换注意力, 因为下一对话者可能使用另一种语言, 之前受抑制语言要变为当前要使用语言。要实现多种语言的流畅使用, 讲话者必须对当前对话信息进行及时监控并能在多种语言间进行有效的转换。因此, 各说各话者在转换能力上更有优势。转换能力和抑制能力不是相互独立的。Philipp, Kalinich, Koch和Schubotz (2008)认为,切换代价体现了前摄抑制, 双语效能提高了被试对前摄干扰的抵抗能力。许多学者认为, 双语优势主要是抑制控制能力优势(Bialystok, Craik, & Ryan,2006; Costa, Hernández, & Sebastián-Gallés, 2008)。Miyake等(2000)发现, 执行功能的抑制功能和转换功能只呈现中等程度的相关, 二者可能存在共同的机制。

在刷新功能上, 两组被试的活动记忆和色点位置刷新成绩均差异不显著。刷新是根据新呈现信息不断更改工作记忆内容的过程。双语者或多语者对多种语言的注意和控制主要涉及抑制和转换, 较少涉及记忆内容的更新, 他们更擅长同时处理多种规则, 而不是在同一规则下的内容更新。因此, “各说各话”的语言经验并未影响刷新能力。这说明, 执行功能包括不同的子功能, 语言经验并非对执行功能的各子功能产生均衡的作用, 其影响具有功能特异性。

6.2 关于语言、文化与认知功能的关系

一个民族分为不同的支系, 不同的支系有不同的语言, 这是一种客观存在的现象。景颇族的不同支系语言不同于汉语的方言, 不同支系的语言具有其自身的特点和独特的演变规律。研究不同支系语言对认知的影响, 是一个新课题。

不同支系的人在日常生活中坚持使用本支系语言, 对本支系语言具有特殊的感情, 这是族群内多元化民族意识的显现。景颇族同胞除了使用本支系的语言外, 许多人还兼用一种或两三种别的支系的语言。兼用的支系语言的程度一般都较好, 达到会说、能听、能流畅交流的程度。不同支系的语言在功能上相互补充, 在结构上相互影响, 形成了一种和谐独特的语言文化。不同支系的人在一起, 在什么情况下使用本支系的语言, 在什么情况下使用别的支系的语言, 受一定因素的制约。这些制约因素有的与语言交际环境有关, 有的与说话人的辈分、年龄、性别、职业等有关。不同支系的人们相互通婚, 组成了众多的跨支系家庭。在由不同支系的人组成的家庭中, 家庭成员在相互交际时终生都使用本支系的语言。虽然家庭成员相互之间都能听懂对方的支系语言, 但还是各说各的, 形成一种“半兼语”的交际方式。在这种多支系的家庭中, 子女在家庭生活中学会不同支系长辈的语言, 能够自然地交换使用。

研究表明, “各说各话”的语言经验对景颇族讲话者的认知功能产生重要的影响, 在执行功能的抑制和转换上都表现出促进作用。这一结果与已有的研究结果一致。研究表明, 在多语者的语言产生中,多种语言同时处于活跃状态(Kaushanskaya &Marian, 2007), 这使得多语者必须选择合适的目标语言, 同时抑制非目标语言, 这需要执行功能的不断参与, 从而促进了讲话者的执行功能的发展。正因为多语者具有执行功能的优势, 导致他们在各种语言和非语言的认知操作上具有优势。这种多语经验还可以补偿词汇能力、社会经济地位等因素对执行功能的不利影响。研究发现, 社会经济地位、语言能力与执行功能存在着正相关(Ardila, Rosselli,Matute, & Guajardo, 2005; Hughes & Ensor, 2005)。本研究的被试虽然在社会经济地位上处于弱势, 但在执行功能任务上却完成得非常出色, 也从一个侧面反映了双语甚至多语经验对执行功能的积极影响。

双语与多语不是一个全或无的变量, 它对认知的影响受语言熟练程度、语言使用频率、语言获得年龄制约。景颇族的多语使用方式对认知功能的影响与已有双语研究的结果具有相似性, 因为少数民族的不同支系语言也可以被视为双语的范畴。但是,与常见的双语相比, 景颇族的多语使用对认知功能的影响更加有力。这可以从两个方面来理解, 一是景颇族的多语的获得年龄早。许多双语者的第二语言往往是入学以后习得的, 景颇族的多语使用从家庭开始。二是景颇族的不同支系语言的使用频率高,转换频繁, 这更有利于培养抑制控制能力与认知灵活性, 更有利于培养儿童的言语交际能力。因此,在由不同民族成员组成的家庭中, 培养儿童使用不同语言进行交际具有积极意义, 它既有利于民族语言的传承, 又有利于培养儿童的认知功能。此外,已有的语言影响执行功能的研究主要集中在儿童群体。本研究表明, 双语的执行功能的优势在成年后依然保持。已有的执行功能研究主要测量抑制控制能力。然而, 执行功能是一个多维的结构, 本研究探讨语言经验对执行功能三个子成分的影响, 发现语言经验对执行功能不同成分的影响不同, 具有功能特异性。

本研究结果为语言关联性理论提供了新的证据。张积家(2015)在系列研究的基础上, 提出新的语言关联性理论:语言塑造大脑, 语言影响认知,语言建构民族。语言是一个民族生存和发展的最重要社会现实之一。不同的民族在地理环境、社会环境和文化传统上的差异, 十分集中地体现在语言上。不同民族的祖先根据对所处环境的认知创造了不同的语言, 而语言一经产生, 就会对使用者的认知产生巨大的影响, 使得他们在认知过程和心理特点上与使用其他语言的人有明显的差异。因此, 语言构成了民族共同心理形成的基础。景颇族“各说各话”的语言经验对执行功能的不同子功能产生了不同的影响, 而执行功能对个体的学习与生活意义十分重要。执行功能可以通过训练来提高(Lambrick,Stoner, Grigg, & Faulkner, 2016; Diamond & Lee, 2011;Klingberg, 2010), 提高的效果在很大程度上依赖于训练任务类型及投入的时间。景颇族“各说各话”的语言经验类似于一种独特的执行功能训练, 这种训练频繁而且广泛。讲话者需要不断地抑制其优势反应, 在不同的支系语言间转换, 使他们有更多的机会使用执行控制功能, 这一功能就在反复的练习中得到了加强, 表现出认知控制优势。这种优势不仅表现在语言任务中, 在非语言任务中同样存在。不同的民族有不同的语言, 因而也具有不同的心理特点(张积家,2016)。揭示这些由语言造成的差异, 无疑有助于具有中国特色心理学的构建, 也有助于不同国家的人、不同民族的人之间的相互理解和交流。

Ardila, A., Rosselli, W., Matute, E., & Guajardo, S. (2005). The influence of the parents' educational level on the development of executive functions.Developmental Neuropsychology,28

, 539–560.Baddeley, A. D. (1983). Working memory.Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences,302

, 311–324.Bialystok, E. (1988). Levels of bilingualism and levels of linguistic awareness.Developmental Psychology, 24

, 560–567.Bialystok, E. (2009). Bilingualism: The good, the bad, and the indifferent.Bilingualism: Language and Cognition, 12

, 3–11.Bialystok, E., Craik, F. I. M., & Freedman, M. (2007). Bilingualism as a protection against the onset of symptoms of dementia.Neuropsychologia, 45

, 459–464.Bialystok, E., Craik, F. I. M., Klein, R., & Viswanathan, M.(2004). Bilingualism, aging, and cognitive control: Evidence from the Simon task.Psychology and Aging, 19

, 290–303.Bialystok, E., Craik, F. I. M., & Ruocco, A. C. (2006). Dual–modality monitoring in a classification task: The effects of bilingualism and ageing.The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 59

, 1968–1983.Bialystok, E., Craik, F. I. M., & Ryan, J. (2006). Executive control in a modified antisaccade task: Effects of aging and bilingualism.Journal of Experimental Psychology: Learning,Memory, and Cognition, 32

, 1341–1354.Bialystok, E., & Martin, M. M. (2004). Attention and inhibition in bilingual children: Evidence from the dimensional change card sort task.Developmental Science, 7

, 325–339.Carlson, S. M., & Meltzoff, A. N. (2008). Bilingual experience and executive functioning in young children.Developmental Science, 11

, 282–298.Carlson, S. M., Moses, L. J., & Hix, H. R. (1998). The role of inhibitory processes in young children's difficulties with deception and false belief.Child Development, 69

, 672–691.Chen, T. Y., & Li, D. M. (2005). The diversity of executive functions in normal adults: A latent variable analysis.Acta Psychologica Sinica, 37

, 210–217.[陈天勇, 李德明. (2005). 执行功能可分离性及与年龄关系的潜变量分析.心理学报, 37

, 210–217.]Collette, F., & Van der Linden, M. (2002). Brain imaging of the central executive component of working memory.Neuroscience and Behavioral Review, 26

, 105–125.Costa, A., Hernández, M., & Sebastián-Gallés, N. (2008).Bilingualism aids conflict resolution: Evidence from the ANT task.Cognition, 106

, 59–86.Dai, Q. S., (2010).Jingpo language use situation and its evolution in Yunnan Dehong.

Beijing: The Commercial Press. (未找到英文文献信息, 请核对)[戴庆厦. (2010).云南德宏州景颇族语言使用现状及其演变

.北京: 商务印书馆.]Damasio, H. (1994). The return of Phineas Gage: clues about the brain from the skull of a famous patient (VOL 264, PG 1102, 1994).Science, 265

, 1159.Diamond, A., Carlson, S. M., & Beck, D. M. (2005). Preschool children's performance in task switching on the dimensional change card sort task: Separating the dimensions aids the ability to switch.Developmental Neuropsychology, 28

,689–729.Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old.Science, 333

, 959–964.Engle, R. W., Cantor, J., & Carullo, J. J. (1992). Individual differences in working memory and comprehension: A test of four hypotheses.Journal of Experimental Psychology:Learning, Memory, and Cognition,

18, 972–992.He, W. G., & Chen, B. G. (2011). The influence of language on cognition: Based on the analysis of bilingual cognition advantage.Advances in Psychological Science, 19

, 1615–1624.[何文广, 陈宝国. (2011). 语言对认知的影响——基于双语认知“优势效应”的分析.心理科学进展

,19

, 1615–1624.]Hughes, C., & Ensor, R. (2005). Executive function and theory of mind in 2 year olds: A family affair?Developmental Neuropsychology, 28

, 645–668.Kaushanskaya, M., & Marian, V. (2007). Bilingual language processing and interference in bilinguals: Evidence from eye tracking and picture naming.Language Learning, 57

,119–163.Klingberg, T. (2010). Training and plasticity of working memory.Trends in Cognitive Sciences, 14

, 317–324.Lambrick, D., Stoner, L., Grigg, R., & Faulkner, J. (2016).Effects of continuous and intermittent exercise on executive function in children aged 8–10 years.Psychophysiology, 53

,1335–1342.Lévi-Straus, C. (2006).Anthropologie structurale

(Z. J. Zhang,Trans.). Beijing: Renmin University of China Publishing House. (Original work published 1958)[克洛德·列维–斯特劳斯. (2006).结构人类学

(张祖建 译).北京: 中国人民大学出版社.(原书出版于1958)]Li, H., & Wang, N. Y. (2004). On the developmental researches of executive function.Psychological Science, 27

, 426–430.[李红, 王乃弋. (2004). 论执行功能及其发展研究.心理科学, 27

, 426–430.]Li, L. (2012).The relationship between cognitive style and autobiographical memory specificity: The role of executive function and memory orientation

(Unpublished master’s thesis). Shandong Normal University, Jinan.[李磊. (2012).认知方式与自传体记忆具体性的关系: 执行功能和记忆取向的作用

(硕士学位论文).

山东师范大学,济南.]Li, Y. L., Wu, S. N., & Liu, L. H. (2012). The effect of billingual experiences on cognition abilities.Advances in Psychological Science, 20

, 995–1002.[李莹丽, 吴思娜, 刘丽虹. (2012). 双语经验对认知能力的影响.心理科学进展, 20

, 995–1002.]Liu, S. Q. (2007).The relationship between executive function and general fluid intelligence

(Unpublished master’s thesis). South China Normal University, Guangzhou.[刘书勤. (2007).不同维度的执行功能与流体智力的关系研究

(硕士学位论文).

华南师范大学, 广州.]Ma, G. Q., He, Q. G., & Fang, R. L. (2011). Education, conception and economic development of Jingpo nationality.Guizhou Social Sciences,

(3), 69–74.[马光秋, 何庆国, 方瑞龙. (2011). 景颇族教育、观念与经济发展——对边区跨境特困少数民族的调查.贵州社会科学,

(3), 69–74.]Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H.,Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex“frontal lobe” tasks: A latent variable analysis.Cognitive Psychology, 41

, 49–100.Norman, D. A., & Shallice, T. (1983). Atention to action–willed and automatic–control of behavior.Bulletin of the Psychonomic Society, 21

, 354.Pennington, B. F., & Ozonoff, S. (1996). Executive functions and developmental psychopathology.Journal of Child Psychology

and Psychiatry, 37

, 51–87.Philipp, A. M., Kalinich, C., Koch, I., & Schubotz, R. I. (2008).Mixing costs and switch costs when switching stimulus dimensions in serial predictions.Psychological Research,72

, 405–414.Prior, A., & MacWhinney, B. (2010). A bilingual advantage in task switching.Bilingualism: Language and Cognition, 13

,253–262.Shallice, T., & Burgess, P. W. (1991). Deficits in strategy application following frontal lobe damage in man.Brain,114

, 727–741.Wang, L. P., (2007).The research on the executive function of learning disability students

(Unpublished master’s thesis).Hebei University, Baoding.[王利平. (2007).学习困难学生执行功能研究

(硕士学位论文).

河北大学, 保定.]Whorf, B. (1956)Language, thought, and reality: selected writings of Benjamin Lee Whorf.

Cambridge: MA, MIT Press.Yin, K. L. (2015). The orphan's counter attack in Jingpo ethnic folk stories.Journal of Southwest University for Nationalities(Humanities and Social Science), 36

(12), 219–223.[尹可丽. (2015). 景颇族民间故事中孤儿的逆袭.西南民族大学学报(人文社会科学版), 36

(12), 219–223.]Yin, K. L., Bao, G. H., Qian, L. M., & Ma, N. S. (2016). Perceived ethnic socialization of Jingpo junior high school students.Acta Psychologica Sinica, 48

, 36–47.[尹可丽, 包广华, 钱丽梅, 马霓珊. (2016). 景颇族初中生的民族社会化觉察及其特征.心理学报, 48

, 36–47.]Yow, W. Q., & Li, X. Q. (2015). Balanced bilingualism and early age of second language acquisition as the underlying mechanisms of a bilingual executive control advantage:Why variations in bilingual experiences matter.Frontiers in Psychology, 6

, 164.Zelazo, P. D., Muller, U., Frye, D., & Marcovitch, S. (2003).The development of executive function: Cognitive complexity and control-revised.Monographs of the Society for Research in Child Development, 68

, 93–119.Zhang, J. J., (2015-11-03). The hypothesis of linguistic reality:Language influence cognition.Chinese Social Science Today,

p2.[张积家. (2015-11-03). 语言关联性理论: 语言影响认知.中国社会科学报,

p2.]Zhang, J. J. (2016). On the 10 relationships of national psychology research.Journal of South China Normal University (Social Science Edition),

(1), 44–50.[张积家. (2016). 论民族心理学研究中的十种关系.华南师范大学学报(社会科学版),

(1), 44–50.]