社会化阅读平台用户持续知识共享意愿研究

2017-01-11于申

于申

(武汉大学信息管理学院,武汉 430072)

社会化阅读平台用户持续知识共享意愿研究

于申

(武汉大学信息管理学院,武汉 430072)

本文以社会化阅读平台用户作为研究对象,以期望确认理论、社会认知理论为基础,结合感知价值理论、信任因素及使用经验,构建社会化阅读平台用户持续知识共享意愿影响因素模型并进行实证研究。利用结构方程对模型和假设进行验证,发现感知价值的四个维度均对满意度有显著正向影响,其中利他价值的影响程度最大。满意度与平台信任显著影响用户持续知识共享意愿,而自我效能对持续知识共享意愿没有影响。此外,使用经验负向调节共享满意度对持续知识共享意愿的影响。基于实证结果,本文提出增进社会化阅读平台用户持续知识共享意愿的相应对策和建议。

社会化阅读;持续共享意愿;感知价值;平台信任

1 引言

“第十三次全国国民阅读调查”报告显示,2015年我国数字化阅读方式的接触率为64%,明显超过纸质阅读。数字阅读尤其是手机阅读发展迅速,移动阅读、社交阅读成为发展趋势[1]。社会化阅读引起学术界的广泛关注,但其定义学术界尚没有达成统一的意见。广义来讲,社会化阅读指以用户为核心,强调互动、分享、传播、社交和可移动的阅读方式。社会化阅读起源于国外,如Fliboard、Zite等平台发展快速并具有广大用户群体;随后国内多家互联网巨头亦纷纷尝试推出社会化阅读工具,培养用户习惯,如豆瓣阅读、网易云阅读、微信读书等。本文选择图书作为主要内容的社会化阅读平台进行研究,而非新闻聚合平台。社会化阅读区别于其他电子阅读器的关键点在于其社交性,用户可通过社会化阅读对感兴趣的文章、书籍进行评论、分享等知识共享行为,除分享到社会化阅读社区外,还可分享到其他SNS平台。社会化阅读区别于社交网络的关键点在于平台内容优质,包含许多具有知识性、学术性的著作,因此在社会化阅读平台中用户参与行为具备知识共享属性。

目前,学术界对社会化阅读的研究仍处在起步阶段,多数文献主题在于对社会化阅读的定义、特征、功能的探讨[2-3],以及社会化阅读对传统阅读行业的影响等理论研究[4]。从用户角度出发对社会化阅读平台进行实证研究的成果较少,康梅花对社会化阅读平台使用动机进行研究,基于使用与满足理论、技术接受理论建模并进行验证[5];Beam等通过随机抽样调查研究了社会化阅读平台对选择性接触的影响[6];邓仲华等对用户书目分享行为进行实证研究,引进“形象”变量,证明书目形象间接影响用户分享意愿[7]。社会化阅读的特点是用户间的社交互动性,因此对用户互动参与行为的研究非常必要,并且作为典型的信息系统,最重要的是用户持续使用而非初始采纳[8],用户的持续知识共享行为对于激发其持续使用有重要作用。本文从社会化阅读平台用户知识共享行为入手,探讨用户持续共享意愿的影响因素。

2 理论基础和研究假设

2.1 理论基础

2.1.1 期望确认理论

Oliver于1980年首次提出期望确认理论(ECT),是研究消费者持续使用意愿的重要理论[9]。2001年Bhattacherjee将ECT理论引入信息系统领域,构建信息系统持续使用模型(ECT-IS),引入感知有用性变量,认为用户的感知有用性和满意度会影响其持续使用意愿,而满意度和感知有用性取决于用户期望确认程度[8]。该模型已被应用在不同领域的学术研究中,包括门户网站、在线学习系统、移动互联网、社交网络等,充分证明该模型的有效性[10-12]。

社会化阅读平台作为一个信息系统,且用户共享行为是用户对于社会化阅读平台使用行为的一种,因此用ECT-IS模型作为理论背景来研究其用户持续共享行为非常合适。

2.1.2 感知价值理论

感知价值理论来源于营销学领域,被广泛地用来研究消费者行为。感知价值指消费者通过衡量其所获价值与所付成本,对产品或服务进行整体评价[13]。大量研究表明感知价值对顾客购买行为、满意度、忠诚度、再次购买意愿有直接或间接影响[14-16]。

已有研究将感知价值理论引入知识共享领域,龚主杰等提出感知价值对持续知识共享意愿的作用模型,认为感知价值对社区成员满意度及持续知识共享意愿有显著影响[17];商宪丽等认为感知价值直接影响持续知识共享行为[18]。本研究中,将应用感知价值理论来研究社会化阅读平台用户持续知识共享的内在影响因素,作为对ECT-IS模型的补充和扩展,提出社会化阅读平台用户持续知识共享意愿的影响因素模型。

2.1.3 社会认知理论

社会认知理论是由Bandura于1986年提出。该理论认为人们的认知与行为间存在因果关系,人们的行为会受到个人认知(如期望、信念)与社会网络(如社会环境)的影响[19]。主要从个体、环境、行为三方面关系来研究知识共享。

个人认知层面包含两个基本要素,即自我效能与结果期望。自我效能指个体对自身能否完成既定目标行为的主观信念和自我评价。有学者在后续研究中将自我效能与具体情境相结合,如在知识管理领域中提出知识共享自我效能,即个人对其分享信息或知识能力的主观信念,并通过大量实证研究证明其确实对知识共享意愿有显著影响。结果期望指个体对自身特定行为可能带来结果的判断和预测。基于理性行为理论,个体的行为在某种程度上可由行为意向合理地推断,结合本文研究,对于社会化阅读平台的用户而言,其持续共享行为受到其持续共享意愿的影响[20],因此本文就社会认知理论来研究个人认知、外部环境对于用户持续知识共享意愿的影响因素。

2.1.4 信任

信任作为一个宽泛的、具有层次性和多层面性的与环境密切相关的概念,在经济学、社会学、心理学等众多学术领域中被广泛研究[21],有丰富的相关研究成果。心理学领域将信任聚焦于个体的内在认知,认为信任是个体心理特质的表现,是一种信念、期望,或根植于个性之中的情感[22-23];社会学领域对信任的关注点集中在人的社会性,认为信任即人际关系中的社会嵌入性或制度。而将信任放在具体的社会制度和文化环境等大背景下,对于信任的研究不仅包括微观层面的社会关系维度,也包括宏观的社会现象(称为社会信任、系统信任或制度信任)[24]。在知识共享研究中,信任被作为外部环境因素来研究其对知识共享行为的影响。徐美凤等认为学术虚拟社区用户间的信任以及用户对社区的信任皆对知识共享行为有显著影响[25],杨海娟研究表明用户对社会化问答网站的信任与用户贡献态度和意愿存在正向相关关系[26]。

社会化阅读平台中用户的参与行为(如注册、评论等)包含许多隐私信息,平台的安全性和可靠性是用户必须考虑的问题。因此本文选择平台信任这一变量对用户持续知识共享的环境因素进行研究。

2.2 研究模型及假设

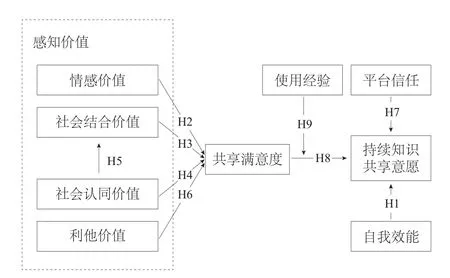

通过对上述相关研究的回顾和理论梳理,社会化阅读平台中用户持续知识共享是此类平台发展的核心竞争力,研究影响用户持续知识共享意愿的因素非常重要。本文以期望确认模型以及社会认知理论为基本框架,引入感知价值理论深入研究个人认知层面的影响因素,引入信任因素来研究环境因素的影响。此外,由于使用经验不同的用户在持续使用行为的影响机制上有所差异[27],因此本文增加使用经验作为调节变量,研究其如何影响满意度与持续知识共享意愿间的关系,研究模型如图1所示。

图1 社会化阅读平台用户持续知识共享意愿影响因素模型

2.2.1 自我效能

社会认知理论中自我效能指个人对自身是否能够成功完成某一行为的主观判断。大量研究表明,虚拟社区用户的知识共享自我效能对其知识共享行为影响显著。Lin等认为拥有较强自我效能的个体常具有更加强烈的知识共享意愿以及知识共享行为[28];Jin等通过对“Yahoo! Answer 中国”用户进行实证调查,验证在线问答社区中知识共享持续性模型,并得出用户持续共享知识的意愿直接受到用户事后感觉(满意度和自我效能)的影响,知识自我效能及确认调节好处和满意度间存在正向关系[29]。持续共享意愿指持续评论或分享社会化阅读平台内容(书籍、文章)的意向,以衡量社区成员持续共享行为的意愿强烈程度。

在社会化阅读平台中,用户通过评论或分享的形式共享观点和内容,可将这种行为看作知识共享行为的一种。当用户通过社会化阅读平台对相关内容进行评论和分享的能力越自信,即自我效能越高时,其持续共享行为意愿越高,反之越低。因此,本文提出假设H1:自我效能对用户持续知识共享意愿存在正向影响。

2.2.2 感知价值变量

用户的感知价值因主体和情景不同,体现为不同维度。Sheth等将消费者感知价值分为功能价值、情绪价值、社会价值、知识价值和条件价值五个维度[30];Lages等认为感知价值包括社会识别价值、社会结合价值与舒适生活价值[31];Holbrook将感知价值分为经济价值、享乐价值、社会价值和利他价值四个维度[32];赵文军等通过访谈等方式,将虚拟社区成员知识共享行为的感知价值分为实用价值、社会价值、情感价值和利他价值四个维度[33]47-49;陈娜等将学科用户感知价值分解为感知价值、功能价值、情感价值与社会价值[34]。

根据社会化阅读平台以及知识共享行为的特点,结合前人研究,本文将感知价值分为情感价值、社会结合价值、社会认同价值、利他价值。

情感价值指用户在对社会化阅读平台的内容(书籍、文章)进行评论或分享时,情绪上的感受(如心情放松、愉悦、缓解压力、得到消遣娱乐等)。本文认为:若用户进行共享后感知情感价值越高,共享满意度越高;而负面的情感体验会降低共享满意度。因此,提出假设H2:情感价值对共享满意度存在正向影响。

社会结合价值指共享行为给用户带来良好的社会关系、友谊等社会交往价值。本文表现为用户通过分享或评论书籍或文章等,可维持或建立与朋友或其他用户间关系的价值。本文认为,若用户进行共享后感知社会结合价值越高,则共享满意度越高。因此,提出假设H3:社会结合价值对共享满意度存在正向影响。

社会认同价值着重产品或服务给消费者带来的地位、形象、认同等价值。本文指通过分享或评论书籍、文章的行为,在平台或社会关系中产生自我强化能力的感知(包括地位的提高、声誉的提升、获得身份认可等)。在前人对知识共享的研究中,发现自我价值的实现、身份的认同是知识共享的主要动机,本文认为,若用户进行共享后其感知社会认同价值程度越高,则共享满意度越高。因此,提出假设H4:社会认同价值对共享满意度存在正向影响。

由于社会认同价值与社会结合价值都是个体对产品或服务的社会性价值感受,二者分别是社会性价值的两方面,内部存在一定联系。当在一个社区中,人们可获得更多的认可和自我强化的感知,即社会认同感较高时,将促进其与社区其他成员的交流互动,以获得更多的社会认同。研究表明,在社群中成员的认同感是其参与社群活动的重要前提,认同感会影响用户间的交互体验[35]。Chiu等指出虚拟社区成员的认同感是促进成员交流互动和知识共享的主要动因[36];Algesheimer等在对品牌社群的研究中发现,用户的认同感越强、参与程度越高,社群参与程度与社群成员关系持续性正相关[37],而社群中成员关系的紧密程度即本文研究的社会结合价值。因此,认为当用户进行共享后其感知社会认同价值程度越高,相应其感知社会结合价值越强。由此提出假设H5:社会认同价值对社会结合价值存在正向影响。

利他价值指用户出于道德考虑而进行共享的一种义务行为,本文表现为通过分享或评论平台中的内容对他人产生帮助,获得的一种心理满足价值(如成就感等)。本文认为,若用户进行共享后其感知利他价值程度越高,则共享满意度越高。因此,提出假设H6:利他价值对共享满意度存在正向影响。

2.2.3 平台信任

社会化阅读平台的质量、安全性等不仅会对用户的使用产生影响,也会影响用户对平台的信任程度。而用户对平台产生信任及认同感,有利于减轻其在评论和分享内容时的顾虑。本文认为,若用户对社会化阅读平台的信任程度越高,则持续知识共享意愿越高。因此,提出假设H7:平台信任对持续知识共享意愿存在正向影响。

2.2.4 共享满意度

本文中,满意度指用户对共享行为的过程和结果是否满足自身需求的主观评价,是用户对于其共享感知价值与期望的对比结果。期望确认理论认为用户满意度是影响持续使用意愿的重要因素[8],众多学者对知识持续共享行为进行研究,验证满意度对共享意愿的影响[38-39]。本文认为,若用户对社会化阅读平台的共享满意度越高,则持续知识共享意愿越高。因此,提出假设H8:共享满意度对持续知识共享意愿存在正向影响。

2.2.5 使用经验

个体经验的差异对用户主观感知与使用行为有重要影响,在信息系统领域,有研究证明经验对采纳影响有调节作用[40]。Taylor等认为经验用户和非经验用户持续使用行为的影响因素是有差异的[41];金晓玲在研究中证明购物经验对用户满意度和其他相关因素起调节作用[42]。结合本文研究背景,使用经验匮乏的用户对社会化阅读平台较陌生,在测量用户持续共享意愿时,其共享满意度对于持续共享意愿的影响较高;而使用经验丰富的用户,熟悉社会化阅读平台,对共享满意度的依赖性降低。本文认为,若用户对社会化阅读平台的使用经验越少,则其共享满意度对未来持续知识共享意愿的影响程度越高,反之越低。因此,提出假设H9:社会化阅读平台的使用经验负向调节共享满意度对持续知识共享意愿的影响。

3 研究方法

3.1 问卷设计

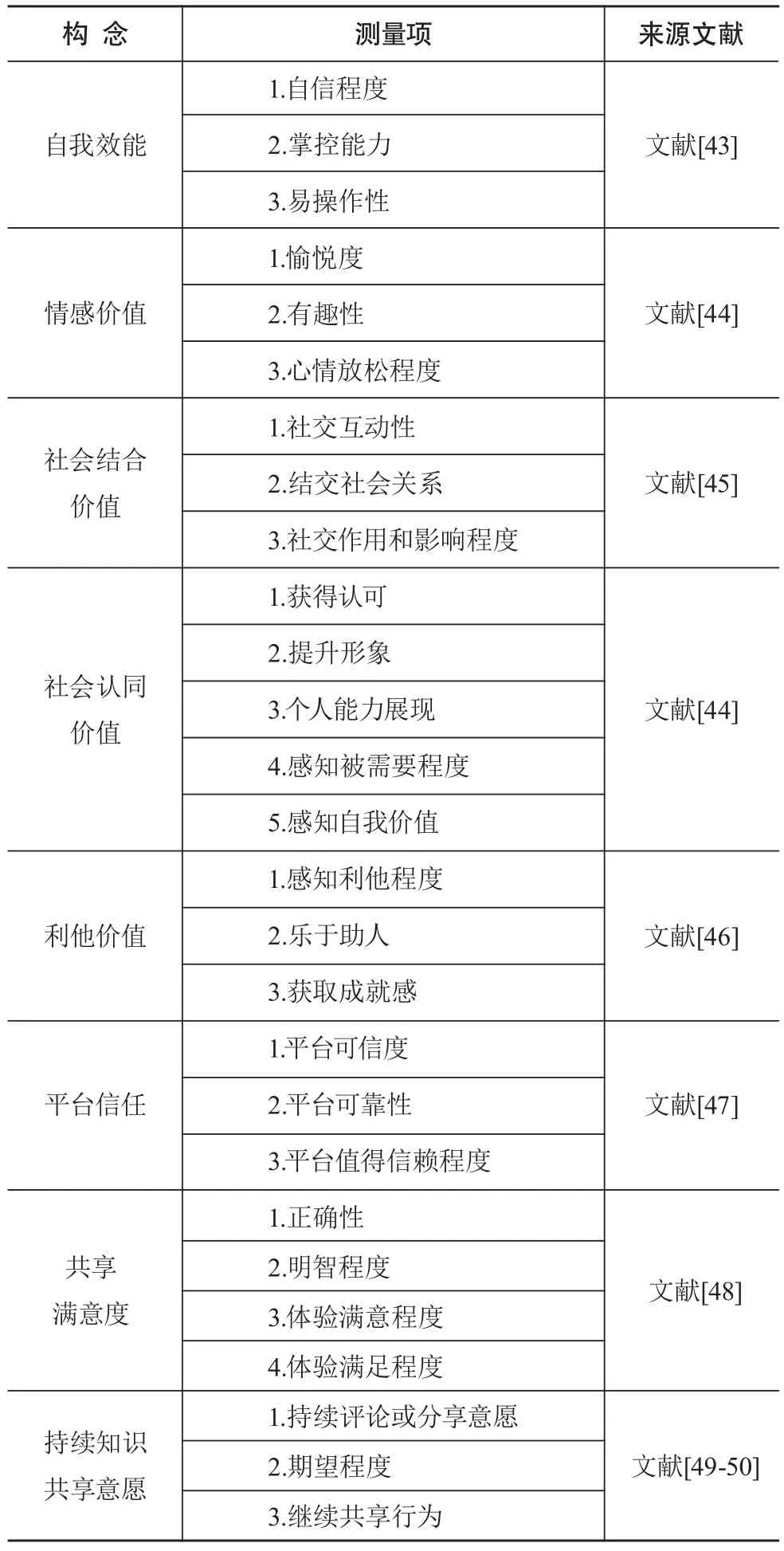

研究模型共涉及8个潜在变量,各潜在变量设计3—4个测量变量,并且测量项均来源于已有文献,保证内容效度。调查问卷主要采用7分制李克特量表,数字1—7代表从强烈不同意到强烈同意,样本根据自身实际认知进行评分(见表1)。

表1 测量变量量表及来源文献

3.2 数据收集

本文使用问卷调查的方式进行数据收集,调查对象主要以社会化阅读平台用户为主,结合线上和线下两种调研方式进行。通过问卷星和问卷网两大调研平台设计并发布问卷,以纸质问卷作为辅助。问卷设置甄选题,将未使用过社会化阅读平台的测试者剔除。回收问卷248份,去除无效问卷后得到233份有效样本。

4 数据分析

4.1 模型信度与效度检验

本文使用SPSS进行信度与效度检验。信度指测量结果的一致性或稳定性程度,并采用克伦巴赫系数(Cronbach's α)来检验原始量表的信度。由SPSS软件分析得出测量问项整体的α值为0.943,证明整体问卷信度良好。计算可知,各潜变量的α系数均大于0.800,证明各潜变量具有良好信度;CR值均大于0.700,证明各潜变量有较好的组合信度。

效度指测量工具能正确测量出所需测量的特质的程度,模型效度一般通过内容效度、收敛效度和区分效度来衡量[51],由于本文量表均来源于被多次验证的量表,且经过预调研检验,因此认为本研究量表具备良好的内容效度。每个潜变量的AVE值在临界值(0.500)以上,表明具备良好的收敛效度;各潜在变量的平方根都大于其他因子的相关系数;各测量变量与其潜在变量间的相关系数值较高且高于与其他潜在变量间的相关系数,证明模型具有良好的区分效度。

4.2 结构方程模型结果

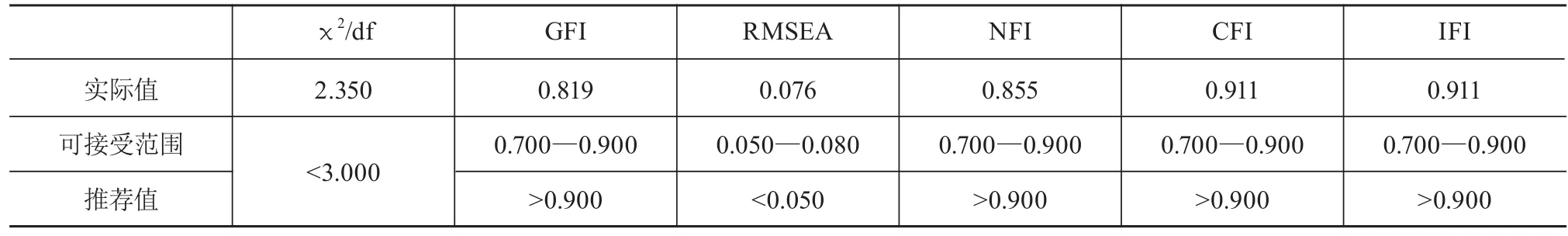

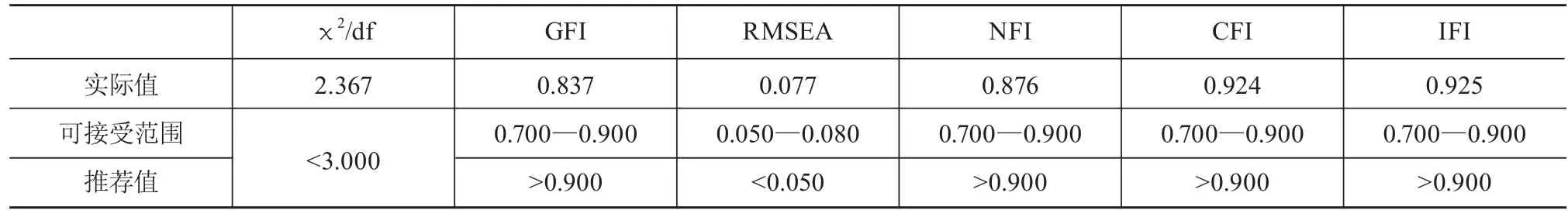

本文使用Amos7.0对研究主模型进行模型拟合度检验,主要拟合度指标如表2所示。测量模型的卡方值(CMIN)为731,自由度(df)为311,卡方自由度比为2.350。一般要求卡方自由度比(χ2/df)介于1—3表示模型拟合良好。拟合优度指数(GFI)为0.819,在可接受范围内;常规拟合指数(NFI)为0.855,大于最低临界值(0.700);比较拟合指数(CFI)为0.911,增量拟合指数(IFI)为0.911,二者均大于推荐值0.900;近似误差均方根(RMSEA)为0.076,在可接受范围。上述结果显示模型拟合度较好,达到模型适配标准。

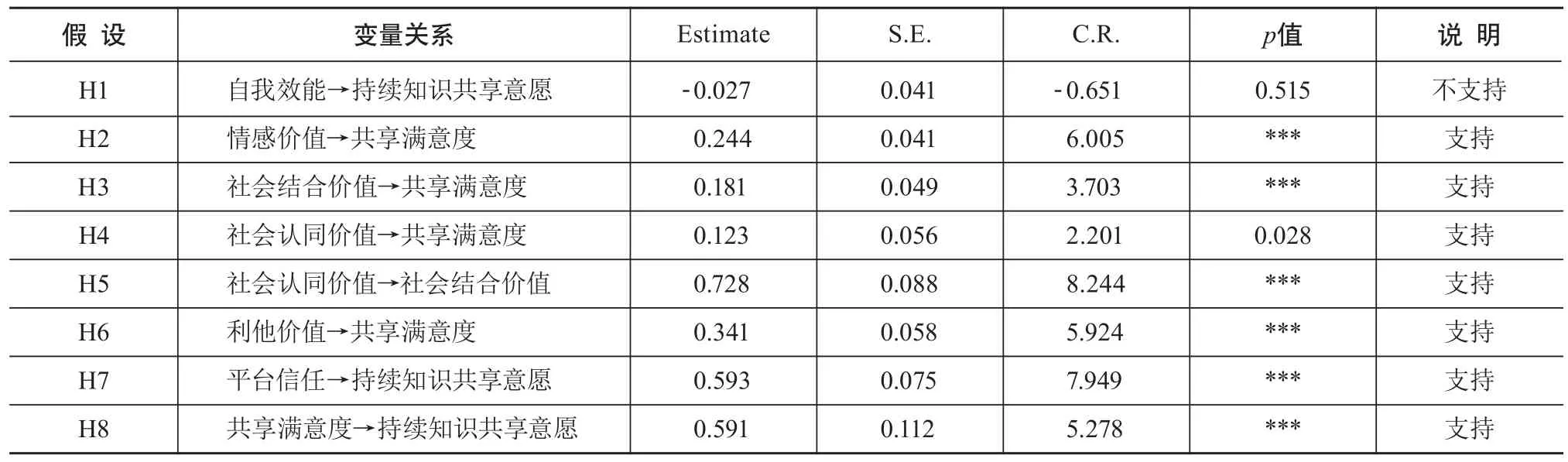

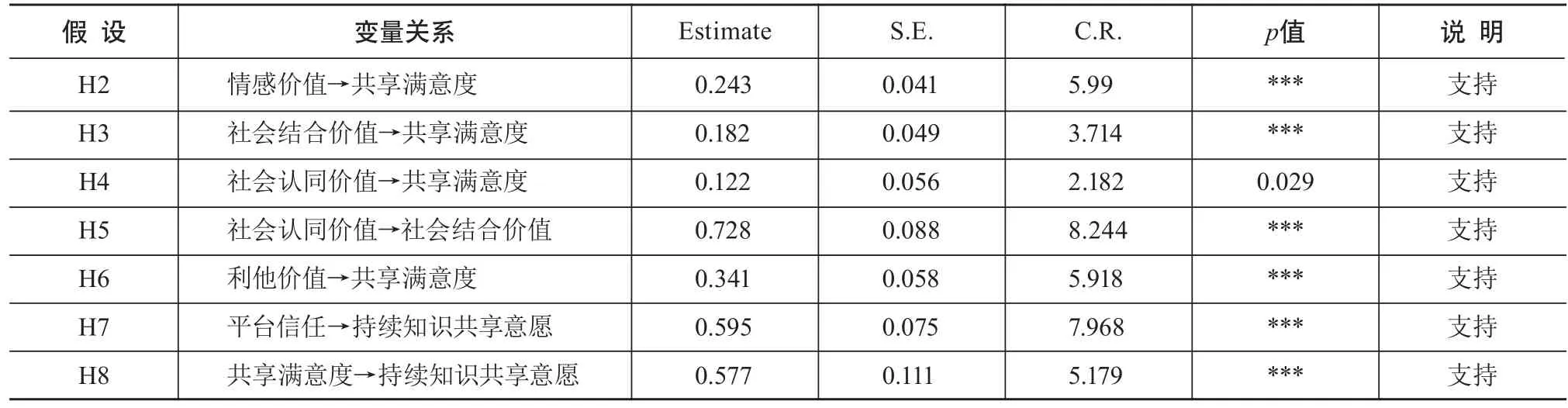

采用Amos7.0对模型假设进行验证,采用最大似然法对路径系数值进行估计(见表3)。实证研究结果表明,假设H2、H3、H5、H6、H7、H8通过显著性检验(p≤0.001),假设H4通过显著性检验(p≤0.05),H1未通过显著性检验。

表2 模型拟合度检验指标

表3 模型系数估计和假设检验

根据以上验证结论对模型进行修正,消除H1路径(即自我效能对持续共享意愿的影响路径)后,对模型重新运算,具体参数见表4。除H4外的假设均在p≤0.001时显著,H4在p<0.05时显著,因此所有假设均验证通过。另外,重新对模型拟合度进行检验,卡方值为568相较之前有显著下降,其他拟合指数也有一定上升,总体来看修正后的模型整体拟合效果良好,具体参数如表5所示。

表4 修正模型系数估计和假设检验

表5 修正模型拟合度指标

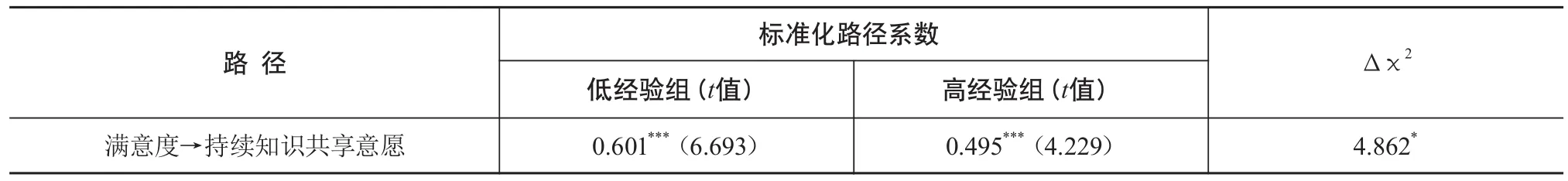

4.3 经验的调节效应检验

采用Amos7.0软件来进行调节效应的检验,由于使用经验为分类变量,因此本文采用多群组因果分析进行验证。验证主要分为四个步骤。第一步,按照使用经验对整体样本进行分类,将使用经验少于2年的用户列为低经验用户,样本量为126;其余用户列为高经验用户,样本量为107。第二步,设置预设模型,将子样本路径模型的所有路径系数设置为自由估计。第三步,设置约束模型,将可能受调节作用影响的路径系数在组间设置为恒等(其他为自由估计)。第四步,检验约束模型和预设模型间的卡方差异。检验结果如表6所示,预设模型与约束模型的卡方差异为4.862,自由度为1,p≤0.05,具有统计学意义,表示预设模型与约束模型差异显著,使用经验调节满意度对持续知识共享意愿的影响。此外,从路径系数可看出,低经验组路径系数要强于高经验组,因此使用经验负向调节满意度对持续知识共享意愿的影响,支持假设H9。

表6 调节效应检验指标

5 分析和讨论

修正后的社会化阅读平台用户持续知识共享意愿影响因素主模型及各假设路径系数如图2所示,此部分研究结果及调节效应结果对理论和现实的启示分析如下。

从图2可见,感知价值的四个维度对满意度均有不同程度的显著影响,说明感知价值理论不仅在研究消费者行为中适用,在知识共享领域感知价值也是影响共享满意度的重要影响要素[33]143-144。其中感知利他价值和情感价值路径系数分别为0.341和0.243,是影响满意度的重要影响因素;社会结合价值和社会认同价值的影响仍然显著,但相较而言处于较弱地位。本文中利他价值指通过分享对他人产生帮助,从而获得满足感,这种满足感显著影响用户共享的满意度。此外,休闲娱乐等情感价值的获取仍然是用户共享社会化阅读平台内容的主要动机。而社会结合价值和社会认同价值表现较弱的原因,可能是因为目前社会化阅读平台在其用户社交互动方面的功能并不能很好地满足用户需求,很多平台虽提供可供用户分享到SNS的接口,但用户分享后的互动行为主要依赖外部SNS平台,因此,如果社会化阅读平台能将社交功能加以完善和整合,用户体验会有很大提升,用户粘性和满意度也会相应提高。另外,社会认同价值对社会结合价值的影响显著且路径系数很高,说明在平台或社交中认同感强的用户,其社交联结也越强,此类用户属于平台的核心用户,影响力较大,可吸引更多人使用社会化阅读平台。因此平台应努力培养用户的社交认同感,营造良好的社交氛围(如举办比赛类营销活动),鼓励用户通过平台展现自己,培养核心用户。

图2 修正后的主模型及路径系数

假设7的成立,表明平台信任对持续知识共享意愿的影响显著,如果用户对社会化阅读平台非常信任,则其更愿意持续在社会化阅读平台进行共享。由此可见,社会化阅读平台需要注重提高自身产品质量、用户体验及系统的安全性、可靠性,如今正版化趋势越来越明显,更要提高自身平台的内容质量,打造良好的口碑和信誉,增强用户对平台的信任感。

假设1不成立,说明自我效能并不是影响用户持续知识共享意愿的显著因素,可能存在三点原因:第一,本文对于自我效能的定义并不是用户使用和操作社会化阅读平台时产生的系统自我效能感,而是对评论或分享行为的一种知识自我效能感;第二,本文研究的社会化阅读平台共享行为定位在对书籍和知识性文章的评论和分享,对文学性、知识性较强的内容,用户更难以掌控,因此自我效能感普遍较低;第三,本文将评论与分享都界定为知识共享行为,而用户的自我效能感主要来自对书籍文章的评论行为,分享书籍文章的行为受自我效能影响不大。邓仲华等认为,书籍形象会间接影响用户的书目分享意愿[7],虽然自我效能感较低,但不排除用户受书籍形象或利他价值、娱乐价值等的影响而进行分享行为。许多研究表明自我效能对知识共享意愿有显著影响,本文与前人结论有所不同,那么是否有其他因素对其影响产生调节抑或存在中介作用等,将是笔者以后研究的主要方向。

假设8成立,说明满意度对持续知识共享意愿的影响显著,同时说明期望确认模型中的满意度对持续使用意愿的正向影响作用在社会化阅读平台中依然成立。用户对共享行为的满意度越高,则其进行持续知识共享的意愿就越强烈。因此,社会化阅读平台应注意引导用户对共享行为产生正向情绪,加强其共享功能的便捷性,增加激励措施,提升用户满意度。

假设9成立,说明使用经验显著调节满意度与持续知识共享意愿间存在关联,对于使用经验少的用户,共享满意度对持续知识共享意愿的影响要大于使用经验多的用户。因此,对新用户共享行为的正向反馈及正向情绪引导非常重要。社会化阅读平台可尝试将新老用户分组对待,对于新用户的共享行为给予适当的激励(如给予勋章等荣誉),刺激新用户的感知利他价值,或增加共享的互动性与趣味性来提升新用户共享满意度,使新用户更愿意持续共享书籍知识,从而提升新用户粘性。

6 结语

本文研究了社会化阅读平台用户持续知识共享意愿的影响因素。以期望确认理论、社会认知理论为基础,引入感知价值理论、平台信任因素以及用户使用经验,构建社会化阅读平台用户持续共享意愿影响因素模型,并进行实证研究。研究发现,对于社会化阅读平台用户持续知识共享意愿而言,用户的共享满意度、平台信任对持续共享意愿有显著影响,使用经验负向调节共享满意度对持续知识共享意愿的影响。感知价值理论常用于研究消费者行为,本研究也同时印证感知价值理论在社会化阅读情境下的适用性,基于社会化阅读平台的特点提出感知价值的四个主要维度,并证明这四个维度在社会化阅读背景下对用户满意度都有显著影响。根据影响因素及调节效应的研究,本文以提升社会化阅读平台用户持续共享意愿为目的,对社会化阅读平台给出四方面建议,包括社交功能的完善、产品和内容质量的提升、加强新用户共享正向反馈以及加强激励措施。

本文也存在一定局限,如相对于庞大的社会化阅读平台,本文的样本量偏少,在接下来的研究中将扩大样本数量,进行大规模调查以得到更有代表性的数据。另外,本研究发现在社会化阅读平台中,用户自我效能感对持续共享意愿影响不显著,与前人的研究结论有所不同,究竟是社会化阅读平台的特殊性,还是存在某些调节或中介作用,将是以后的研究重点和方向。

[1] 全国国民阅读调查课题组.第十三次全国国民阅读调查主要发现[J].出版参考,2016(5):34-35.

[2] 戴华峰.移动互联下社会化阅读研究的三个理论视角[J].中国记者,2012(11):83-84.

[3] 王宇明.社会化阅读与数字出版的变革趋向[J].出版发行研究, 2013(10):69-72.

[4] 闫奕文,朱迎春.社会化阅读环境下图书馆的角色定位与服务创新[J].农业图书情报学刊,2012,24(12):201-204.

[5] 康梅花.社会化阅读平台用户的使用动机与行为[D].成都:电子科技大学,2014.

[6] BEAM M A,KOSICKI G M.Personalized News Portals:Filtering Systems and Increased News Exposure[J].Journalism & Mass Communication Quarterly,2014,91(1):59-77.

[7] 邓仲华,王博雅,李立睿.社会化阅读中的书目分享行为研究——以移动阅读APP为例[J].图书馆论坛,2015(8):90-98.

[8] BHATTACHERJEE A.Understanding information systems continuance: an expectation-confirmation model[J].Mis Quarterly,2001,25(3):351-370.

[9] OLIVER R L.A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction[J].Journal of Marketing Research,1980,17(4):460-469.

[10] LIN C S,WU S,TSAI R J.Integrating perceived playfulness into expectation-confirmation model for web portal context[J].Information & Management,2005,42(5):683-693.

[11] 殷国鹏,杨波.SNS用户持续行为的理论模型及实证研究[J].信息系统学报,2010(1):53-64.

[12] KIM B.Understanding antecedents of continuance intention in socialnetworking services[J].Cyberpsychology Behavior & Social Networking, 2011,14(4):199-205.

[13] BOLTON R N,DREW J H.A multistage model of customers' assessments of service quality and value[J].Journal of Consumer Research,1991,17(4): 375-384.

[14] ANDERSON R E,SRINIVASAN S S.E-Satisfaction and e-loyalty:a contingency framework[J].Psychology & Marketing,2003,20(2):123-138.

[15] PATTERSON P G,SPRENG R A.Modelling the relationship between perceived value,satisfaction and repurchase intentions in a businessto-business,services context:an empirical examination[J].International Journal of Service Industry Management,1997,8(5):414-434.

[16] GREWAL D,KRISHNAN R,BAKER J,et al.The effect of store name,brand name and price discounts on consumers'evaluations and purchase intentions[J].Journal of Retailing,1998,74(3):331-352.

[17] 龚主杰,赵文军,熊曙初.基于感知价值的虚拟社区成员持续知识共享意愿研究[J].图书与情报,2013(5):89-94.

[18] 商宪丽,王学东.学术博客用户持续知识共享行为分析:氛围感、交互感和价值感的影响[J].情报科学,2016(7):125-130,135.

[19] BANDURA A.Social foundations of thought and action:a social cognitive theory[M].New Jersey:Prentice Hall,1986.

[20] FISHBEIN M,AJZEN I.Belief,attitude,intention and behaviour:an introduction to theory and research[J].Philosophy & Rhetoric,1975,41(4):842-844.

[21] 查先进,李晶,严亚兰.信任对科技论文快速共享意愿的影响——基于中国科技论文在线的实证研究[J].图书馆论坛,2011,31(6):232-239.

[22] DEUTSCH M.Trust and suspicion[J].Journal of Conflict Resolution,1958, 2(4):265-279.

[23] HOSMER L T.Trust:the connecting link between qrganizational theory and philosophical ethics[J].Academy of Management Review,1995,20(2):379-403.

[24] 孟魁.虚拟社区环境下信任机制的研究[D].上海:复旦大学,2005.

[25] 徐美凤,叶继元.学术虚拟社区知识共享行为影响因素研究[J].情报理论与实践,2011,34(11):72-77.

[26] 杨海娟.社会化问答网站用户贡献意愿影响因素实证研究[J].图书馆学研究,2014(14):29-38,47.

[27] TAYLOR S,TODD P A.Understanding information technology usage:a test of competing models[J].Information Systems Research,1995,6(2):144-176.

[28] LIN H F,LEE G G.Perceptions of senior managers toward knowledge sharing behavior[J].Management Decision,2003,42(1):108-125.

[29] JIN X L,ZHOU Z,LEE M K O,et al.Why users keep answering questions in online question answering communities:a theoretical and empirical investigation[J]. International Journal of Information Management,2013,33(1):93-104.

[30] SHETH J D, NEMAN B I, GROSS B L.Consumption values and market choice[J].Journal of Marketing Research,1992,29(4):487-489.

[31] LAGES L F,FERNANDES J C.The Serpval scale:a multi-item instrument for measuring service personal values[J].Ssrn Electronic Journal,2002,58(11):1562-1572.

[32] HOLBROOK M B.Consumption experience,customer value,and subjective personal introspection:an illustrative photographic essay[J]. Journal of Business Research,2006,59(6):714-725.

[33] 赵文军.虚拟社区知识共享可持续行为研究[D].武汉:华中师范大学,2012.

[34] 陈娜,侯光辉.图书馆学科服务情境下用户感知价值与参与意愿:服务沟通的调节效应[J].科技管理研究,2013(20):230-235.

[35] CSIKSZENTMIHALYI M,LARSO R.Validity and reliability of experience sampling method[J]. Journal of Nervous and Mental Disease,1987,175(9):526-536.

[36] Chiu C M, HSU M H, WANG E T G.Understanding knowledge sharing in virtual communities:an integration of social capital and social cognitive theories[J].Decision Support Systems,2006,42(3):1872-1888.

[37] ALGESHEIMER R,HERRMANN A.The social influence of brand community: evidence from european car clubs[J].Journal of Marketing,2013,69(4):19-34.

[38] 金晓玲,汤振亚,周中允,等.用户为什么在问答社区中持续贡献知识?:积分等级的调节作用[J].管理评论,2013,25(12):138-146.

[39] GUAN X,DENG S L.Understanding the factors influencing user intention to continue contributing knowledge in social Q & A communities[J]. Chinese Journal of Library & Information Science,2013,6(3):75-90.

[40] VENKATESH V,MORRIS M G,GORDON B D,et al.User acceptance of information technology:toward a unified view[J].MIS Quarterly,2003, 27,(3):425-478.

[41] TAYLOR S,TODD P.Assessing it usage:the role of prior experience[J]. MIS Quarterly,1995,19(4):561-570.

[42] 金晓玲.探讨问答社区的可持续发展[D].北京:中国科学技术大学,2009.

[43] LIN H F. Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions[J].Journal of Information Science,2007,33(2):135-149.

[44] SWEENEY J C,SOUTAR G N.Consumer perceived value:the development of a multiple item scale[J].Journal of Retailing,2001,77(2):203-220.

[45] PARK N,KEE K F,VALENZUELA S.Being immersed in social networking environment:facebook groups,uses and gratifications, and social outcomes[J]. Cyberpsychology & Behavior the Impact of the Internet Multimedia & Virtual Reality on Behavior & Society,2009,12(6):729-733.

[46] CHANG H H,CHUANG S S.Social capital and individual motivations on knowledge sharing:participant involvement as a moderator[J]. Information & Management,2011,48(1):9-18.

[47] PAVLOU P A,GEFEN D.Building effective online marketplaces with institution-based trust[J].Information Systems Research,2004,15(1):37-59.

[48] SPRENG R A,OLSHAVSKY R W.A reexamination of the determinants of consumer satisfaction[J].Journal of Marketing,1996,60(3):15-32.

[49] HE W,WEI K K. What drives continued knowledge sharing?an investigation of knowledge-contribution and seeking beliefs[J].Decision Support Systems,2009,46(4):826-838.

[50] CHEN I Y L.The factors influencing members'continuance intentions in professional virtual communities:a longitudinal study[J].Journal of Information Science,2007,33(4):451-467.

[51] NISTORESCU T, BARBU C M.A model for enterprises' environmental scanning[J].Management & Marketing,2006,4(1):57-62.

Research on the Intention of Social Reading Platform Users Continuous Sharing

YU Shen

(School of Information Management, Wuhan University, Wuhan 430072,China)

Based on the Expectation Confirmation Theory, social cognitive theory, customer perceived value and the factor of platform trust, this paper focuses on the social reading platform users and proposes a theoretical model of the influencing factors in users' continuous sharing on the social reading platform. A case study is also conducted by questionnaire survey and structural equation modeling technology was employed to examine the research model. The result shows that the four dimensions of perceived value are significantly related to the users' satisfaction, especially the altruistic value. Users' satisfaction and platform trust are the key factors which influence the users' continuous sharing intention. However, we didn't find a significant relationship between self-efficiency and continuous sharing intention. Based on the empirical results, this paper puts forward the corresponding countermeasures and suggestions to improve the users' sharing intention of the social reading platform.

Social Reading Platform; Continuous Sharing Intention; Perceived Value; Platform Trust

G35

10.3772/j.issn.1673-2286.2016.12.009

于申,女,1992年生,硕士研究生,研究方向:用户信息行为,E-mail:wswzdx8957@163.com。

2016-10-21)