投球后随球动作与投篮效果研究

2017-01-04邱冬冬张承毅

邱冬冬,米 靖,张承毅

投球后随球动作与投篮效果研究

邱冬冬,米 靖,张承毅

通过三维高速摄像法和二维摄像法对篮球运动员的罚篮动作进行拍摄,运用Motion视频分析系统对受试者的罚篮随球动作进行解析,界定投球后发力侧上肢随球动作的不同类型,采用卡方检验的方法揭示其与投篮效果的关系,结合对专家的访谈,探讨投篮效果好的随球动作技术标准,为今后投篮教学与训练提供理论参考。研究结果:1)对上臂外展角度和对应投篮得分两个分类变量进行卡方检验,结果为:P=0.027<0.05,列联系数值为0.376;2)对肩关节屈角和相对应投篮得分两个分类变量进行卡方检验:P=0.000<0.01,列联系数为0.56;3)对大小臂夹角和相对应投篮得分两个分类变量进行卡方检验,结果P=0.172>0.05;4)对腕关节屈角和投篮得分两个分类变量进行卡方检验:P=0.027<0.05,列联系数值为0.329;5)对投球后手腕内收角和相对应投篮效果两个分类变量间进行卡方检验:P=0.012<0.05,列联系数值为0.337;6)对手型分类和相对应投篮得分两个分类变量进行卡方检验,结果P=0.028<0.05,列联系数值为0.41。研究结论:投球后保持轻微的手臂外展,相对较大的肩关节屈角,较小的腕关节屈角,适度的手腕内收,较大的食、中指和无名指屈角,体现了上肢在投篮过程中合理的关节运动和用力特征,投篮效果较好。

随球动作;手臂;手腕;手型;投篮命中率

篮球运动开展100多年以来,如何提高投篮命中率是亘古不变的核心问题。不可否认,投篮技术动作的好坏是影响命中率最主要的因素[14,21]。我们在观看雷阿伦和库里等NBA优秀投手投球后都会刻意保留很长时间的“随球动作”(Follow Through),有学者认为,这不仅仅是运动员自信心的反映,而且是高效完整投篮动作的自然体现[8]。

但在我们国内投篮的教学与训练中却经常忽视对这一环节的要求,表现在两个方面。理论方面:国内能查到的各种版本的篮球教材中,没有出现过投球后随球动作的相关概念。实践方面:尽管各级教师和教练员也会强调随球动作的重要性,但关于随球动作的具体技术标准和动作要领,他们都无法给出明确的答案和解释。关于这一现象和问题,国外学者的研究普遍认为,投篮技术分为持球、举球、投球发力和随球动作4个阶段,随球动作作为投篮技术动作的最后阶段,保证了投篮动作的完整性[28,31]。有学者以个人经验将随球动作比喻为“想象成直接把球搁在篮筐里”或者“想象去拿放在高架上放的馅饼”[9,26]。近年来,国内部分学者也对投球后的随球动作概念进行了界定,王志刚认为,随球动作是投球后直到球触及篮筐之前运动员身体各部位所呈现出来的姿势[19],也有学者[10,12,13]运用对比实验的方法,通过强调随球动作的实验组与无要求的对照组投篮命中率的对比,探讨随球动作与投篮命中率的关系。

综述国内外的研究,尽管前人对随球动作也做了初步的分析,但大多是依靠主观经验对随球动作进行定性的描述,并没有结合先进的测试手段和运动生物力学数据对随球动作做出定量解析。本研究的目的是通过利用先进的器材和设备,采集运动员投球后发力侧上肢随球动作的录像信息并对其进行分类,探讨其与投篮效果之间的关系,界定投篮效果好的随球动作类型。

本研究所定义的随球动作是指球出手瞬间至球接近篮圈这个时间段,投篮者上肢各关节(环节)跟随球的运动方向时,所表现出的一种有控制的运动姿态。重点强调了跟随球的方向和对动作的控制。根据定义,如果投篮后上臂立即下垂,则判断运动员没有做出随球动作,动作不完整。

1 研究方法

1.1 红外高速三维摄像法

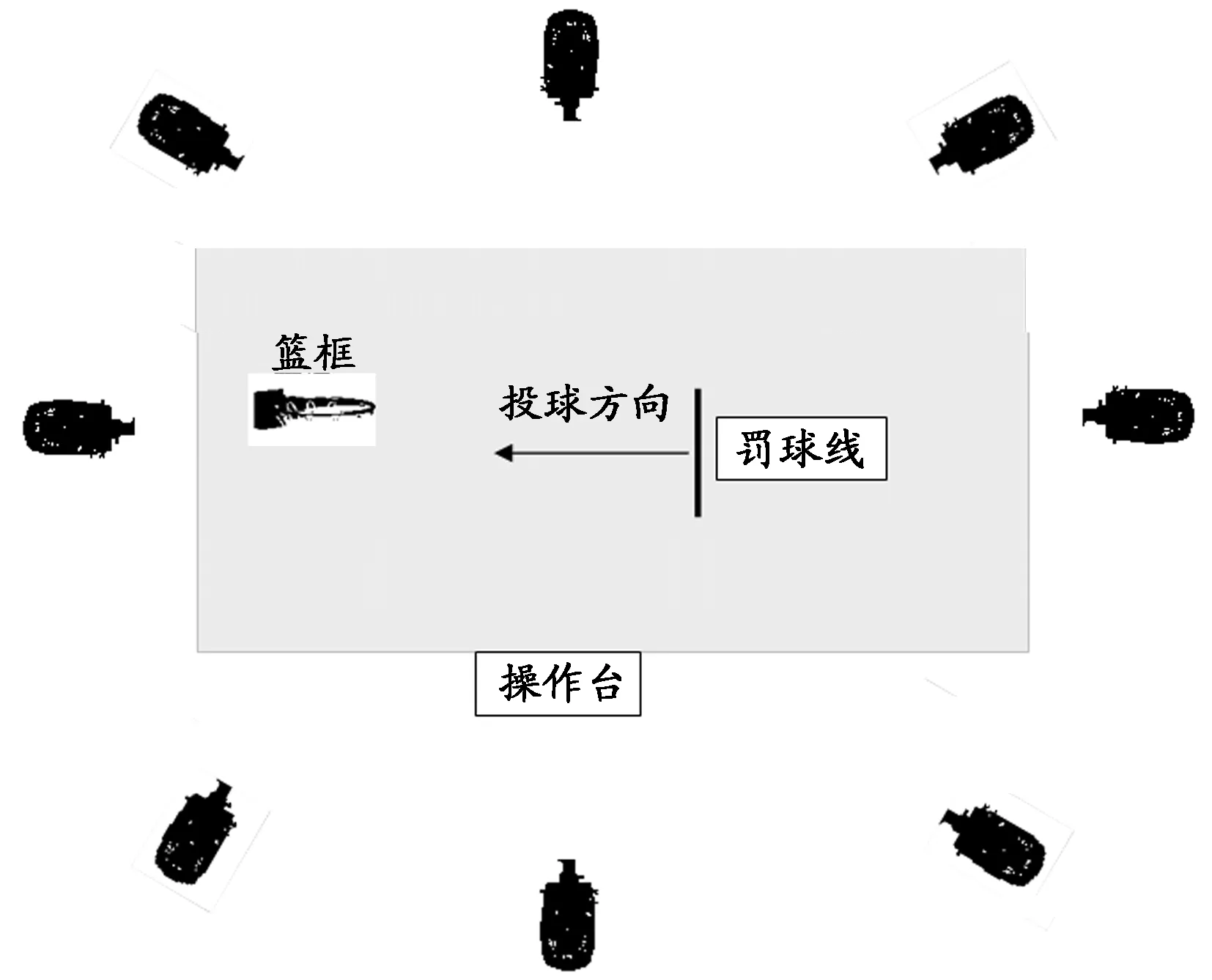

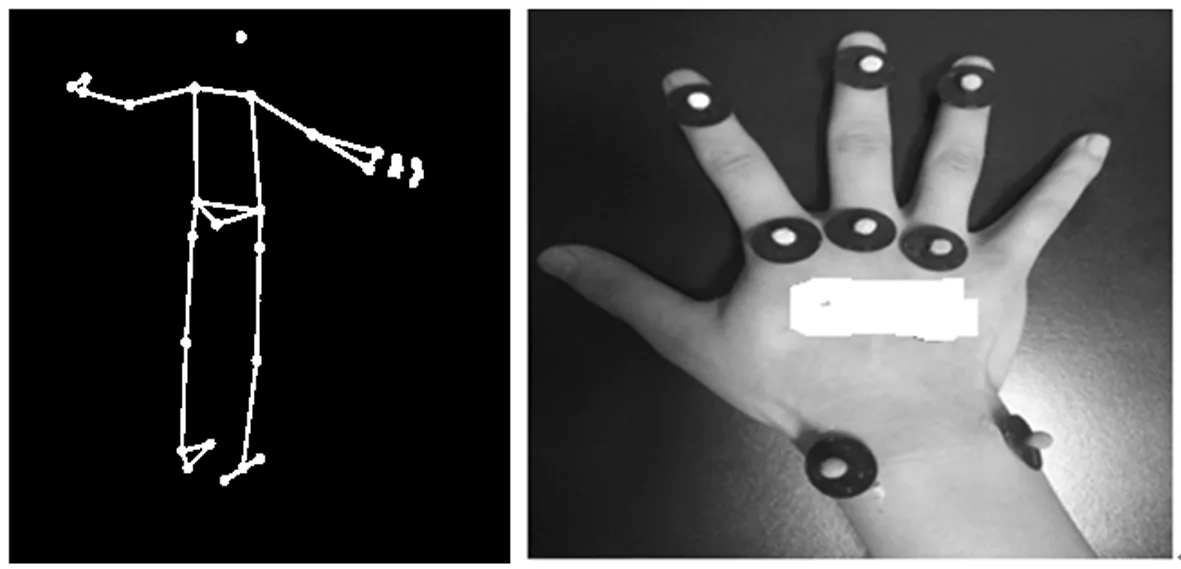

对中国男子职业篮球联赛北京队和八一队(4人)、北京体育大学校男篮队员(18人)和2014级篮球专选班学生(23人)共45人(均为右手投篮,表1)的重要关节部位进行贴点(表2,现场测试图和贴点图分别见图1和图2),采用红外高速三维摄像拍摄运动员的罚篮动作(为减小贴点对运动员投篮效果的影响,正式测试前运动员各试投5次),通过Motion视频分析系统对190人次(排除投篮过程中掉点和串点的情况)的有效罚篮随球动作进行解析,本研究变量的定义见表3,所需角度见图3。

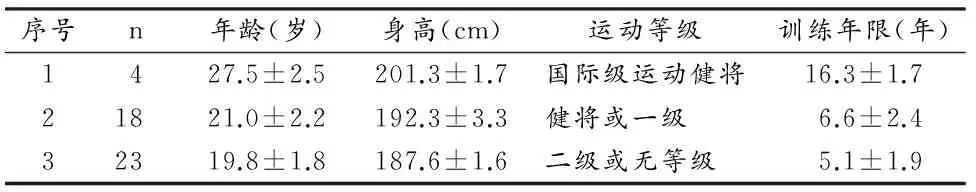

表 1 本研究受试者基本信息一览表

Table 1 Basic Information of Subjects (n=45)

序号n年龄(岁)身高(cm)运动等级训练年限(年)1427.5±2.5201.3±1.7国际级运动健将16.3±1.721821.0±2.2192.3±3.3健将或一级 6.6±2.432319.8±1.8187.6±1.6二级或无等级 5.1±1.9

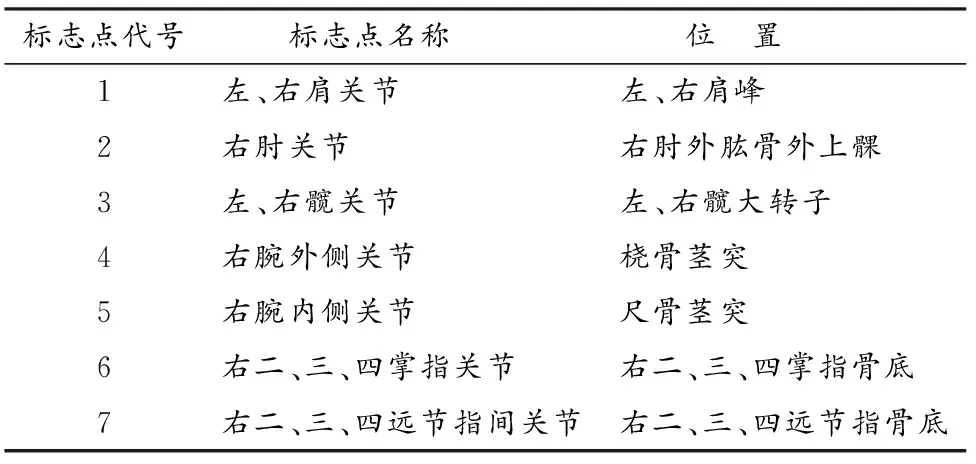

表 2 本研究标志点名称及固定位置一览表

Table 2 The Landmark Name andFixed Position in this Study

标志点代号 标志点名称 位 置1左、右肩关节左、右肩峰2右肘关节右肘外肱骨外上髁3左、右髋关节左、右髋大转子4右腕外侧关节桡骨茎突5右腕内侧关节尺骨茎突6右二、三、四掌指关节右二、三、四掌指骨底7右二、三、四远节指间关节右二、三、四远节指骨底

图 1 测试现场三维定点定焦拍摄示意图

Figure 1. Tests at the Scene of 3 DPoint Fixed-Focus Schematic Diagram

图 2 全身marker贴点三维图以及手部和腕部贴点图

Figure 2. Systemic Marker Points in Three DimensionalDiagram with Hand and Wrist Stick Figure

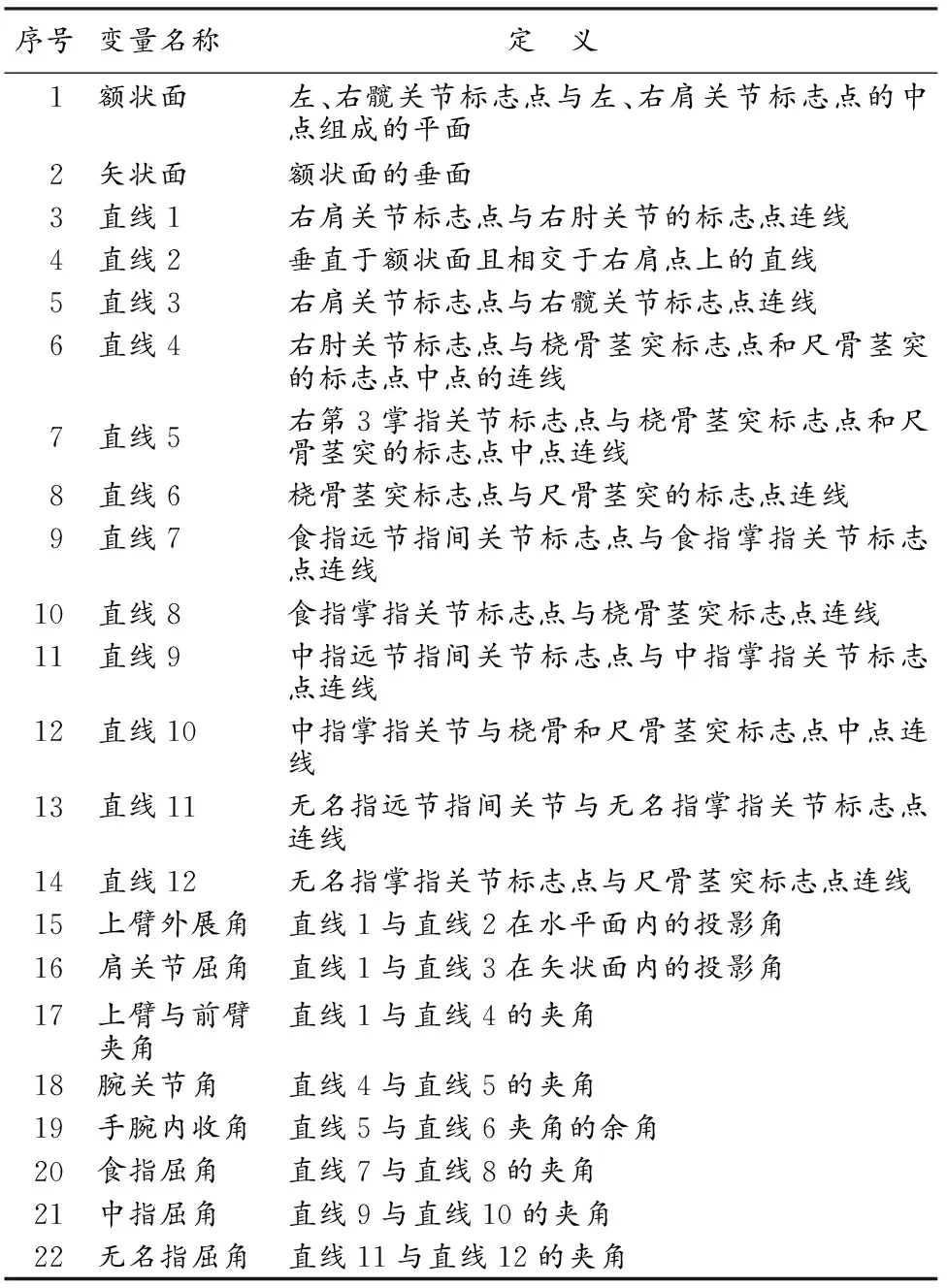

表 3 本研究相关变量定义的界定一览表

Table 3 Definition of Relevant Variables Defined in this Study

序号变量名称 定 义1额状面左、右髋关节标志点与左、右肩关节标志点的中点组成的平面2矢状面额状面的垂面3直线1右肩关节标志点与右肘关节的标志点连线4直线2垂直于额状面且相交于右肩点上的直线5直线3右肩关节标志点与右髋关节标志点连线6直线4右肘关节标志点与桡骨茎突标志点和尺骨茎突的标志点中点的连线7直线5右第3掌指关节标志点与桡骨茎突标志点和尺骨茎突的标志点中点连线8直线6桡骨茎突标志点与尺骨茎突的标志点连线9直线7食指远节指间关节标志点与食指掌指关节标志点连线10直线8食指掌指关节标志点与桡骨茎突标志点连线11直线9中指远节指间关节标志点与中指掌指关节标志点连线12直线10中指掌指关节与桡骨和尺骨茎突标志点中点连线13直线11无名指远节指间关节与无名指掌指关节标志点连线14直线12无名指掌指关节标志点与尺骨茎突标志点连线15上臂外展角直线1与直线2在水平面内的投影角16肩关节屈角直线1与直线3在矢状面内的投影角17上臂与前臂夹角 直线1与直线4的夹角18腕关节角直线4与直线5的夹角19手腕内收角直线5与直线6夹角的余角20食指屈角直线7与直线8的夹角21中指屈角直线9与直线10的夹角22无名指屈角直线11与直线12的夹角

图 3 上肢关节角度示意图

Figure 3. Upper Limb Joint Angle Diagram

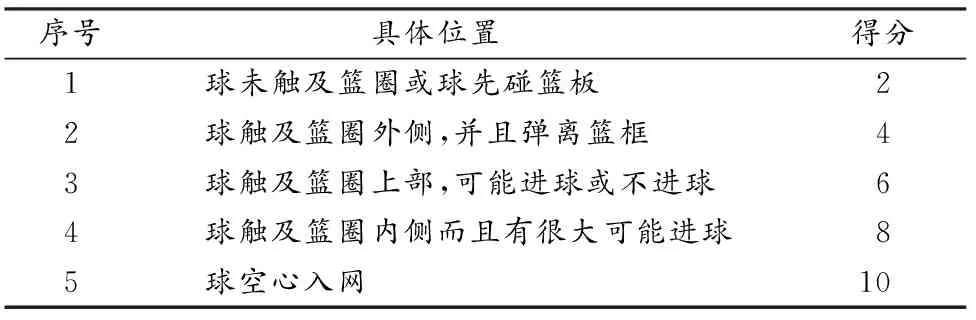

1.2 二维平面摄像法

与红外高速三维摄像同步拍摄,拍摄频率为200 Hz。主要用来:采集投篮的出手角度和球的旋转速度(对罚篮动作进行图像解析,数据截断频率为10 Hz,出手瞬间球心速度方向与水平面的夹角即出手角度,借助篮球的标志线(图4),确定篮球旋转的圈数,计算球的旋转速度)。同时,还通过录像评判运动员的投篮得分,即投篮效果。传统的测试投篮命中率的方法是受试者投篮命中次数除以投篮次数,但由于测试现场受试者投篮次数有限,传统的统计方法并不能有效准确地反映受试者投篮水平的差异。为了更好地反映运动员的投篮效果,通过对前人关于投篮效果评定方法研究的分析[24,37,38],决定采用Wallace和Hagler[38]投篮评分标准,并做了相应的修改(表4)。满分为10分,得分值越高,投篮效果越好,本研究190人次有效罚篮得分分布情况见图4。

表 4 投篮评分标准一览表(据Wallace&Hagler,1979修改)

Table 4 Shooting Score Standard(According to Wallace & Hagler,1979 Revision)

序号 具体位置得分1球未触及篮圈或球先碰篮板22球触及篮圈外侧,并且弹离篮框43球触及篮圈上部,可能进球或不进球64球触及篮圈内侧而且有很大可能进球85球空心入网10

图 4 测试用球和投篮得分分布图

Figure 4. Test the Ball and Score Distribution(n=190)

1.3 数理统计法

因投篮得分属于离散型数据,采用卡方检验可减少统计误差。应用SPSS 21.0软件卡方检验对比不同类型随球动作与投篮得分之间的关联性,以得出不同类型投篮随球动作的差异。

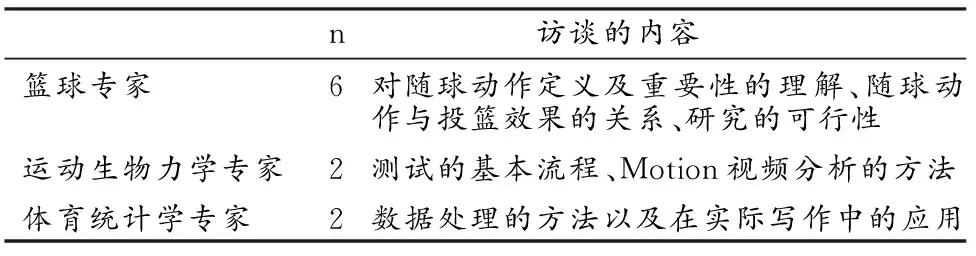

1.4 专家访谈法

访谈了篮球、运动生物力学、体育统计学等领域的专家共10名(表5)。

表 5 专家访谈的具体内容一览表

Table 5 The Specific Content of Expert Interview

n 访谈的内容篮球专家 6对随球动作定义及重要性的理解、随球动作与投篮效果的关系、研究的可行性运动生物力学专家2测试的基本流程、Motion视频分析的方法体育统计学专家 2数据处理的方法以及在实际写作中的应用

2 研究结果与分析

在实际的投篮教学和训练中,因随球动作是一个相对稳定的身体姿态,方便观察,有利于动作的及时判断和纠正。因此,研究随球动作,实质是分析上肢在投篮过程中的关节运动和用力特征。

2.1 手臂随球动作与投篮效果

手臂是指肩关节以下,腕关节以上,包括上臂、肘部和前臂等部位[4]。手臂作为“发射架”提供将篮球“发射”出去的动力,是投篮发力过程中的重要环节[19]。为了更好地探究手臂随球动作与投篮效果之间的关联性,结合专家的建议,本文将从上臂外展角度、肩关节屈角以及上臂前臂夹角3个维度开展研究。

2.1.1 上臂外展角度与投篮效果

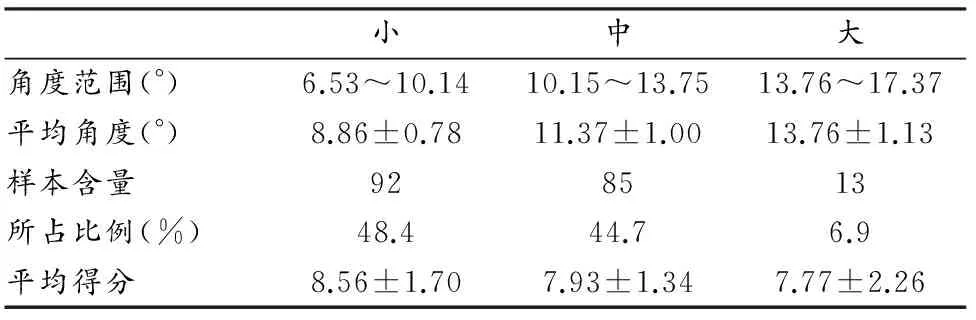

投球后保持上臂外展随球动作是投篮时常见的一种现象。为了更好地分析投球后上臂外展角度与投篮效果的关系,将测试得到的190次有效罚篮上臂外展角度由小到大均分成3个类别(表6),其中,绝大多数投球后上臂外展角度在“小”和“中”区间,分别占48.4%和44.7%,少部分投篮后上臂外展角度大于13.76°,仅占6.9%。对上臂外展角度和对应投篮得分两个分类变量进行卡方检验,结果为:P=0.027<0.05,列联系数值为0.376,说明投篮后上臂外展角随球动作与投篮得分有低度关联。如表6所示:投球后上臂外展角度越小,投篮得分越高,投篮效果越好。

表 6 不同上臂外展角度与投篮效果一览表

Table 6 Effect of Different Upper Arm AbducentAngles and Shooting Associative Table (n=190)

小中大角度范围(°)6.53~10.1410.15~13.7513.76~17.37平均角度(°)8.86±0.7811.37±1.0013.76±1.13样本含量928513所占比例(%)48.444.76.9平均得分8.56±1.707.93±1.347.77±2.26

目前还没有关于投球后随球动作手臂外展角度的研究,部分研究只是间接地从投篮持球和发力动作来反映投球后上臂的外展。徐国富[22]和郭永波[6]都强调投篮时肘部外张是常见的错误,他们认为,投篮时脚尖和身体正对篮筐,上臂内收与人体额状面接近垂直,前臂垂直于地面。而刘雪竹[15]分别从关节结构和肌肉工作原理两个方面对单手肩上投篮技术动作进行了解剖学分析,他认为,传统投篮时上臂与人体额状面垂直,肘部指向篮筐投篮持球动作违背人体正常解剖结构,容易形成持球不稳和拨球无力,会影响投篮的命中率,进而他指出:如果采用“肘外张”持球,可以使各关节活动自如,大大加强控制球的能力。Miller和Bartlett[33]认为,在投篮时肩轴和髋轴都会产生旋转,致使投篮发力侧的肩关节旋前。投篮持球时肘部外张以及出手时肩轴的旋转等都是造成投球后上臂随球动作外展的潜在原因。

本文的研究结果与刘雪竹的观点有潜在的一致性,测试的结果也反映受试者最小的外展角度是6.53°,并没有出现投球后上臂在矢状面的投影与人体的额状面完全垂直(即随球动作上臂外展角度为0°)的情况。而且,统计结果显示,投球后上臂外展角度在6.53°~10.14°区间时,投篮效果更好。

导致上臂外展的原因可能是肩轴的旋转和投篮时的两脚站位。肩轴的旋转在保持球始终对准投篮方向的同时,更有利于出手时肩、肘、腕发力方向与篮筐在同一平面内[30],也有利于增加投篮手向前的距离,相应地增加了手对球的作用时间。有研究发现[33],运动员投篮距离不足3.66 m跳投时,起跳瞬间肩轴向投篮侧方向水平旋转12.9°,在3.66 m~5.49 m这个距离时,肩轴旋转达16.4°,投篮距离增加时,起跳时肩轴旋转角度有增大的趋势。本课题研究的是罚篮,投篮距离为4.225 m,且不需要起跳,因此,估计投篮时肩轴合理的旋转不超过16.4°。如果假设肩轴与躯体的额状面平行,根据几何知识,可将肩轴的旋转角度近似等于上臂外展的角度。

根据两脚的相对位置关系,可将投篮时的站位方式分为左右平行站位和前后分立站位(投篮侧的脚置前),后者更有利于投篮时肩轴和髋轴的旋转[33]。Miller等的测试对象采用的是前后分立站位(前后脚相差0.10 m)。本研究的测试对象大部分采用的是介于两种方式之间的站位,即投篮侧脚稍稍置前(但前后脚相差不足0.10 m),因此本研究中所测得的肩轴旋转角度相比于Miller等的测试结果可能更小。如果上臂过度外展,即肩轴过度旋转,会使身体失去平衡,影响罚篮的稳定性,因此,上臂的适度外展既能保持上臂各关节发力方向的一致性,增加投篮手向前的距离,又能保持身体的平衡和投篮的稳定。

2.1.2 肩关节屈角度与投篮效果

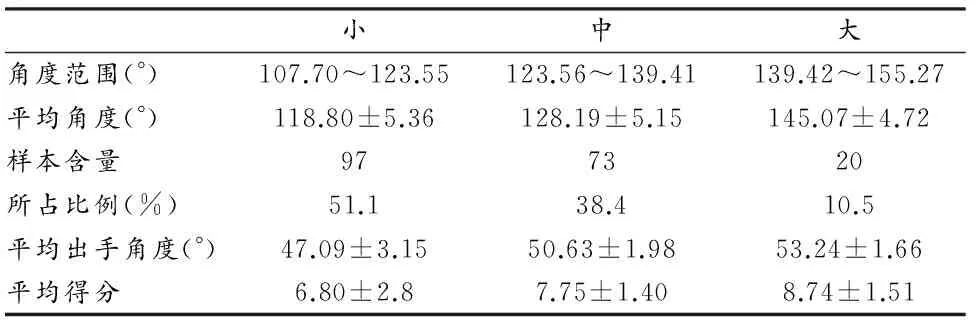

为了考察投球后肩关节屈角度与投篮效果的关系,本文将统计的190人次投球后保持的随球动作肩关节屈角由小到大按角度等差均分3个区间(表7)。其中,投球后肩关节屈角大部分处于“小”和“中”分类区间,分别占51.1%和38.4%,处于肩关节屈角“大”分类区间的仅占10.5%。对肩关节屈角和相对应投篮得分两个分类变量进行卡方检验:P=0.000<0.01,列联系数为0.56,表明肩关节屈角随球动作与投篮得分有中度关联。如表7所示,投球后保持随球动作肩关节屈角越大,投篮得分越高。

表 7 不同肩关节屈角与投篮效果一览表

Table 7 Effect of Different Shoulder Joint FlexionAngle and Shooting Association Table (n=190)

小中大角度范围(°)107.70~123.55123.56~139.41139.42~155.27平均角度(°)118.80±5.36128.19±5.15145.07±4.72样本含量977320所占比例(%)51.138.410.5平均出手角度(°)47.09±3.1550.63±1.9853.24±1.66平均得分6.80±2.87.75±1.408.74±1.51

关于投球后随球动作肩关节屈角,前人也做了定性的描述。拉尔夫·皮姆[9]和Bach[26]认为投球后随球动作中最重要的一部分,就是投球后保持手臂高举,为形成正确的随球动作,你可以想象正伸手去取一瓶放在很高的架子上的甜饼,或者想象直接把球搁在篮筐里。Yates和Holt[39]的研究结果也得出,命中率高的投手出手时有更大的肩角。

通过对篮球专家的访谈得知,他们在投篮教学时也会要求运动员投球后手臂不要立刻放下,甚至部分专家还要强调保持投篮手臂的肘部高于眉毛。有NBA专家对优秀投手史蒂芬·库里的投篮技术动作进行了科学分析,发现其投球后保持随球动作发力侧手臂的肘部甚至超过了头顶[18]。

本研究结果基本符合上述各方对于手臂随球动作的定性描述,投球后保持随球动作肩关节屈角相对越大,投篮效果越好。增加肩关节的屈角能增加出手高度[32]。出手高度增加时,可用相对更小的出手角度,对动作速度的要求相对较低[29],因此,间接减少了手对球的作用力,增加了手掌、手指的敏感性,提高了控制球的能力[16]。由表7中关于投篮出手角度的数据可以进一步看出,投篮的出手角度相对越大,投球后随球动作肩关节屈角也就越大,当投球后保持肩关节屈角在“大”分类,其相对应的平均出手角度为53.24°,这也符合多项研究对于最佳出手角度范围的界定[2,11,34,35,36]。

投篮举球发力阶段充分抬高肘部,伸直手臂,保持随球动作肩关节屈角处于较“大”分类(139.42°~155.27°),投篮的出手角度相对较大,入篮角度也就越大,球进入篮筐的几率较高,投篮效果较好。相反,如果投篮时肩关节屈角较小,抬肘不充分,无法将上肢的力量转化为球向上的速度,球飞行的弧线较低,投篮效果自然较差。

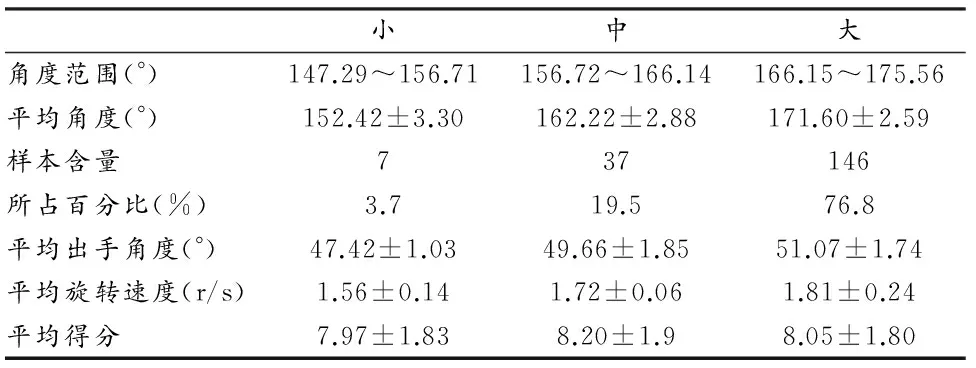

2.1.3 上臂与前臂夹角随球动作与投篮效果

投球后保持的上臂与前臂夹角随球动作,其实就是投球后手臂的伸展程度,为了更好地研究投球后保持随球动作手臂伸展程度与投篮效果之间的关系,将统计的上臂与前臂夹角由小到大按照角度等差均分成3个区间(表8)。其中,投篮后上臂与前臂夹角处于“大”分类区间所占比例较大,达到了76.8%,而处于“小”和“中”分类区间所占比例较小,分别占3.7%和19.5%。对上臂与前臂夹角和相对应投篮得分两个分类变量进行卡方检验,结果P=0.172>0.05,说明上臂与前臂夹角随球动作与投篮效果之间无关联。

表 8 不同上臂与前臂夹角与投篮效果一览表

Table 8 The Forearm Angle Associated withShooting Effect Different Table (n=190)

小中大角度范围(°)147.29~156.71156.72~166.14166.15~175.56平均角度(°)152.42±3.30162.22±2.88171.60±2.59样本含量737146所占百分比(%)3.719.576.8平均出手角度(°)47.42±1.0349.66±1.8551.07±1.74平均旋转速度(r/s)1.56±0.141.72±0.061.81±0.24平均得分7.97±1.838.20±1.98.05±1.80

国内外部分学者认为,投篮出手后手臂应完全伸展,手臂伸展不充分会影响投篮出手角度和球旋转的速度,投篮时手臂伸直,手臂发力充分,球出手时的速度和旋转速度较快[7,19,25]。本研究的统计结果中,投球后随球动作大小臂夹角与投篮效果无关,与前人的研究结果相悖,可能的原因是:罚篮线距离篮筐较近,不需要运动员手臂全力发力,造成投球后手臂未完全伸直。但通过分析球出手后的旋转速度和球的出手角度发现(表8),投球后大小臂夹角更大的随球动作,相对应的球的旋转速度更快,球的出手角度更大。

虽然本研究投球后上臂与前臂夹角随球动作与投篮得分之间无关联,但结合前人的研究,当保持随球动作上臂与前臂夹角越大时,表明投球时手臂发力越充分,球出手点高,球旋转速度较快,投篮的效果越好。如果投篮时手臂尚未完全伸直就将球投出,造成随球动作上臂与前臂夹角过小,会使球的出手点过低而易被封盖。

2.2 手腕随球动作与投篮效果

腕关节的解剖结构,决定了它可以完成内收、外展、屈和伸等动作。吴宜橦认为手腕发力动作直接关系球飞行的方向、旋转以及运行的抛物线,也会对投篮效果产生影响[21]。通过分析受试者投球后保持的手腕随球动作,发现运动员投球后都会保持手腕不同程度的屈和内收动作,参考专家的建议,本研究将手腕随球动作的研究分为腕关节屈角和内收角两个维度来进行。

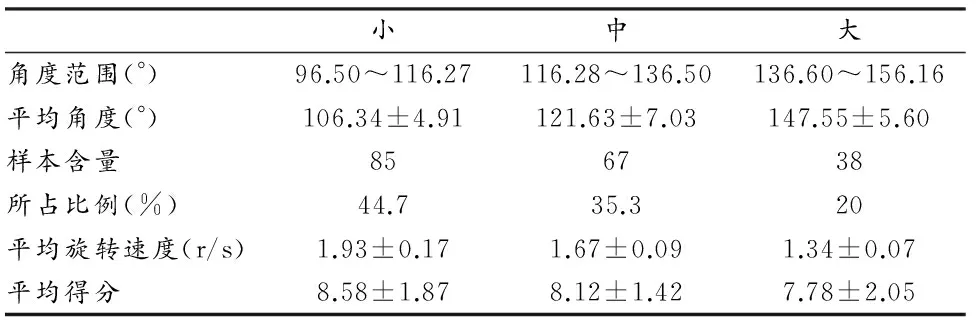

2.2.1 腕关节屈角与投篮效果

在投篮教学和训练过程中教练员都会强调手腕下压,但关于投球后保持随球动作手腕下压的程度,即腕关节屈角的大小,并没有学者给出定量的描述。为了更好地探究腕关节屈角与投篮得分之间的关系,将统计的投球后腕关节屈角由小到大按角度等差均分成3个区间(表9)。其中,腕关节屈角处于“小”和“中”分类区间所占比例较大,分别占44.7%和35.3%,腕关节屈角“大”分类区间所占比例较小,仅占20%。对腕关节屈角和投篮得分两个分类变量进行卡方检验:P=0.027<0.05,列联系数值为0.329,说明腕关节屈角随球动作与投篮效果之间呈低度关联。同时,表9还显示,投球后保持腕关节屈角相对较小,球的旋转速度也越快,投篮得分越高,投篮效果越好。

表 9 不同腕关节屈角与投篮效果一览表

Table 9 Different Wrist Flexion AngleAssociated with Shooting Effect Table (n=190)

小中大角度范围(°)96.50~116.27116.28~136.50136.60~156.16平均角度(°)106.34±4.91121.63±7.03147.55±5.60样本含量856738所占比例(%)44.735.320平均旋转速度(r/s)1.93±0.171.67±0.091.34±0.07平均得分8.58±1.878.12±1.427.78±2.05

前人对投篮球出手后手腕前屈动作有一些定性研究,但关于手腕屈角度与投篮效果关系的定量化研究未曾见到。郭家耀认为,投篮举球阶段手背与前臂之间的夹角以接近90°为宜,手腕后翻也会加大投篮最后屈腕时动作的幅度,延长“护送”球的时间,使球按正确的轨道飞行[5]。郭永波认为投篮时手腕应前屈,同时,手腕的用力动作,决定了球的旋转方向和速度,一般中、远距离原地单手肩上投篮时,都应使球围绕横轴向后旋转,这样不但有助于保持飞行的稳定性和适当的弧度,而且向后旋转的球碰到篮圈时,球反弹的方向是向下的,比不带旋转的球更容易落进篮圈[6]。Button等认为,大幅度的屈腕关节是高水平运动员投篮动作的一个显著特征[27]。

本研究的结果显示,投篮时手腕下压程度越大,伴随着手指柔和拨球,投球后随球动作腕关节屈角越小,相对应球出手后旋转的速度越快,球飞行的稳定性越高,投篮效果也就越好。而如果投篮时手腕下压动作不充分,球出手后腕关节屈角过大,压腕幅度偏小,导致投出的球未充分由手臂发力过渡到手腕下压和手指拨球,手指接触球的时间过短,球形不成良好的旋转,投篮效果较差。通过对专家的访谈,在投篮的训练过程中为达到适宜的手腕下压程度,我们可以通过强调保持投球后随球动作手腕呈“鹅颈型”。

2.2.2 腕关节内收角随球动作与投篮效果

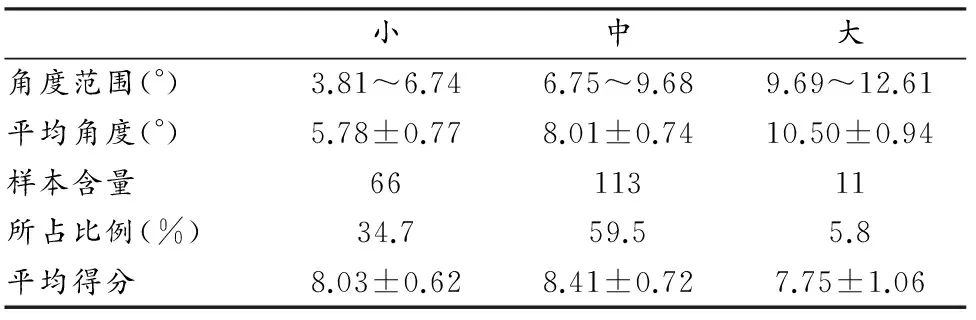

投球后保持随球动作手腕内收,即中指指向偏向人体右侧,是一种常见的现象。根据测试分析的结果,我们发现,本研究受试者投球后手腕都会有一定程度的内收,处于3.81°~12.61°的范围。为了更好地研究随球动作手腕内收角度,与投篮效果之间的关系,将统计的190人次有效投球后保持的手腕内收角度,由小到大按照角度等差均分成3个区间(表10) 。其中,手腕内收角度处于“中”分类区间所占的比例较大,达到了59.5%,处于“小”分类区间的占34.7%,处于“大”分类区间的所占比例最小,占5.8%。

对投球后手腕内收角和相对应投篮效果两个分类变量间进行卡方检验:P=0.012<0.05,列联系数值为0.337,说明投球后随球动作手腕内收角与投篮得分之间呈低度关联,如表10所示,投球后保持手腕内收角处于“中”分类区间时,对应投篮得分最高。

表 10 不同手腕内收角与投篮效果一览表

Table 10 Effect of Different Wrist AdductionAngles and Shooting Associative Table (n=190)

小中大角度范围(°)3.81~6.746.75~9.689.69~12.61平均角度(°)5.78±0.778.01±0.7410.50±0.94样本含量6611311所占比例(%)34.759.55.8平均得分8.03±0.628.41±0.727.75±1.06

查阅文献后发现,前人并没有关于手腕内收角度的研究,少部分学者通过分析手腕动作和手指持球来反映其对投篮命中率的影响。投球后手腕内收的角度大小可能是由于持球时手指位置的不同和手腕下压方向的偏差引起的。国内学者范尧认为,投球时手掌偏向人体右侧(外翻)是常见的一种手腕发力错误动作,同时他还指出正确的持球动作应该是食指或者食指和中指的中间位置指向篮筐[3]。徐国富通过对手臂和手腕解剖结构的分析,他认为舒服的持球动作手心指向应适度偏向左侧上方,这样不至于使持球时手腕过于僵硬[22]。

结合前人的研究和对专家的访谈结果,以及本研究的测试结果,本文认为,投篮持球时手心指向适度偏向左侧,食指贴在球心正中间,大拇指和无名指自然指向球的两侧,持球更为稳定,由于手指关节的解剖结构,投球后食指指向篮圈方向,会产生适度的手腕内收角度,投篮的效果更好。如果投篮持球时手心指向过于偏向左侧,肘关节外展过大,为了更好地使肩、肘和腕关节发力在一条直线上,手腕和手指过度偏向右侧发力,导致较大手腕内收角度,球就会产生非正常的侧旋,从而可能使球偏离篮筐方向,影响投篮效果。如果投篮持球时中指贴在球心正中,持球手与球的接触面过于偏向左侧,导致持球不稳,不易于形成对球的控制,可能造成球出手后手腕内收角度较小,投篮效果不好。

2.3 手型随球动作与投篮效果的关系

手指拨球与伸臂、举球、压腕等动作相衔接,是球离手前对球最后的控制。手指拨球具有传递投篮力量大小、控制投篮方向以及掌握出手角度高低的作用[17]。

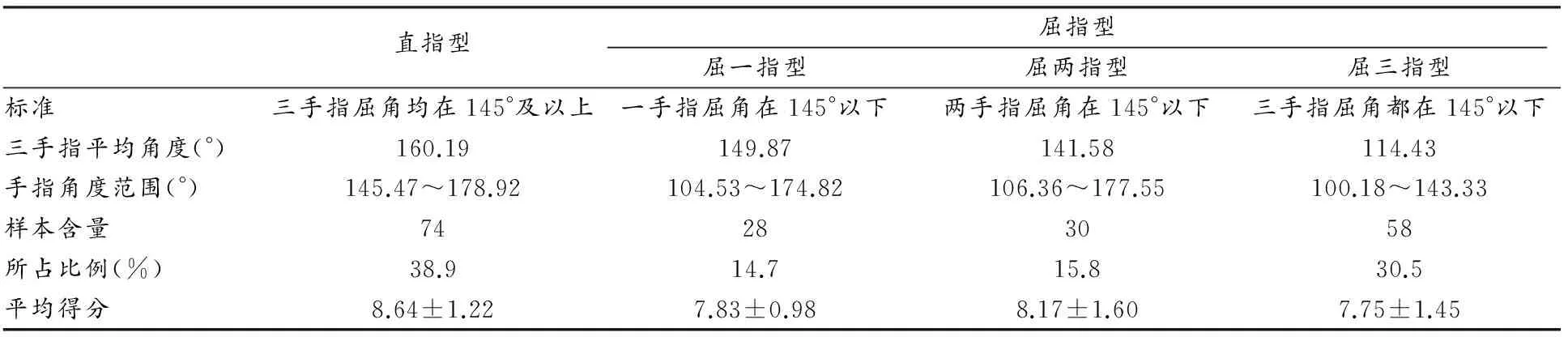

投球后屈手指是常见的投篮随球动作,不同运动员投球后手指屈的角度也不同,同一运动员不同手指屈的角度也会有差异。为了更好地对投篮手型进行分类,寻求手型与命中率之间的关系,结合对专家的访谈结果,本文是以食、中和无名指3手指屈的角度为切入点对手型进行的分类,将手指屈角度在145°及以上界定为直指型,将手指屈角度在145°以下的角度的界定为屈指型,又进一步根据投球后屈手指的数量将屈指型细分为 “屈一指型”、“屈两指型”和“屈3指型”3个亚型,其中“屈一指型”又分为“屈食指型”和“屈无名指型”,“屈两指型”又分为“屈食指和中指型”与“屈中指和无名指型”(表11)。

表 11 不同手指屈角与投篮效果一览表

Table 11 Different Finger Flexion Angle Associated with Shooting Effect Table (n=190)

直指型屈指型屈一指型屈两指型屈三指型标准三手指屈角均在145°及以上一手指屈角在145°以下两手指屈角在145°以下三手指屈角都在145°以下三手指平均角度(°)160.19149.87141.58114.43手指角度范围(°)145.47~178.92104.53~174.82106.36~177.55100.18~143.33样本含量74283058所占比例(%)38.914.715.830.5平均得分8.64±1.227.83±0.988.17±1.607.75±1.45

对手型分类和相对应投篮得分两个分类变量进行卡方检验,结果P=0.028<0.05,列联系数值为0.41,该结果说明,投球后手指随球动作与投篮得分之间呈低度关联。其中,“直指型”对应的投篮得分最高。

关于投球后的手型,有很多种,包括实践中很多优秀射手的投球后手型也不尽相同。前人的研究认为,随球动作食指、中指和无名指应该成一个稳定的扇面,并指出“勾型”、“外翻型”、“勺型”和“屈指型”都是常见的错误手型[1]。

本文认为,投球时手指拨球的力量是手臂和手腕发力的传递,并不需要手指去单独发力,这样投篮时整个投篮过程发力系统更为协调、连贯和稳定,投篮效果好。 投球后手指屈角的大小是投篮时手指拨球发力程度的反映,投球时充分地下压手腕,食指、中指和无名指整体柔和拨球,出手后手指自然指向篮圈方向,手指屈角较大(直指型),球出手更为稳定,能够产生良好的旋转,投篮效果好。如果投篮时手臂或者手腕发力不够,手腕下压程度过小,手指为了弥补力量传递的不足,会依靠手指主动发力拨球,若3手指整体发力过猛,手指屈角较小(屈3指型),造成整个投篮发力过程不够连贯,影响球飞行的稳定性,投篮效果较差。投篮时手臂内旋、抖动手腕外翻,手指拨球时食指过度发力(屈一指型)或者食指和中指过度发力(屈两指型),球受力不均匀而发生侧旋,易砸向篮筐而偏出。投篮时上臂外旋,手指拨球时无名指过度发力(屈一指型)或者中指与无名指过度发力(屈两指型),球受力不均匀也会发生侧旋,投篮效果较差。

3 结论与建议

3.1 结论

1.上臂外展角度与投篮效果之间有关联,投球后保持较小的手臂外展,投篮效果好。上臂的适度外展既能保持上臂各关节发力方向的一致性,增加投篮手向前的距离,又能保持身体的平衡和投篮的稳定。

2.肩关节屈角度与投篮效果之间有关联,投球后保持相对较大的肩关节屈角,投篮效果最好。较大的肩关节屈角既增加了球的出手高度,又增大了球的出手角度,有利于对球更稳定的控制和球更柔和的入篮。

3.可能由于罚篮距离较近,投球后大小臂夹角角度与投篮效果之间无关联。

4.腕关节屈角度与投篮效果之间有关联,投球后保持腕关节屈角较小时,说明球出手之前通过较大幅度的圧腕,能使球产生更好的后旋和抛物线,投篮效果最好。

5.腕关节内收角度与投篮效果之间有关联,投球后保持手腕适度内收,投篮效果最好。

6.手型随球动作与投篮效果之间有关联,投球后食指、中指和无名指保持较大的手指屈角,投篮效果最好。

3.2 建议

1.根据随球动作反映投篮动作的规范性,投球后应养成保持随球动作的良好习惯。

2.投篮持球时保持肘部轻微外展,投篮发力时充分抬肘以及投篮侧肩关节微旋前,出手后应保持上臂轻微外展和较大的肩关节屈角随球动作。

3.投篮持球时食指贴在球心正中,充分抖动手腕下压,出手后保持手腕下压以及手腕适度内收的随球动作。

4.投篮时抖动手腕发力,手指被动发力柔和拨球,出手后食指、中指和无名指屈角较大,保持随球动作手型尽量呈“直指型”。

[1]陈旭栋.篮球原地单手肩上投篮手型修正的探讨[J].体育教学与研究,2009,(33):156-157.

[2]戴震.影响投篮命中率的运动生物力学因素分析与探讨[D].太原:太原理工大学,2008.

[3]范尧.篮球单手肩上投篮出手动作手部整体用力原理的探讨[J].体育教学,2011,(3):70-71.

[4]顾德明,廖进昌.运动解剖学图谱[M].人民体育出版社,2013.

[5]郭家耀.单手肩上投篮要特别强调手腕的后翻和腕指的抖动[J].中国体育科技,1981:32-33.

[6]郭永波.篮球运动教程[M].北京:北京体育大学出版社,2005:44-45.

[7]哈尔·威塞尔.教你打篮球[M].郑波,译.哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,2009:90-91.

[8]杰里·克劳斯.篮球[M].陈钧,等译.北京:北京体育大学出版社,2006:120-123.

[9]拉尔夫·皮姆.制胜篮球[M].徐军海,等,译.北京:人民体育出版社,2006:39-40.

[10]雷建忠.加强压腕拨球动作练习与提高投篮命中率的研究[J].云南师范大学学报,2001(2):93-95.

[11]李洪强.篮球投篮命中率的主要影响因素分析[J].科技信息,2012(29):256-274.

[12]李娜,刘烁.探究投篮技术的基本要素及对投篮命中率的影响[J].科学大众(科学教育),2011(658):148-150.

[13]刘畅.篮球投篮后手臂随球动作对投篮命中率影响的实验研究[J].宜宾学院学报,2008,(12):83-84.

[14]刘林星.投篮技术动作与投篮命中率关系探讨[J].和田师范专科学校学报,2008,28(2):202-203.

[15]刘雪竹.关于单手肩上投篮动作的解剖学分析[J].西安体育学院学报,1991,(4):89-91.

[16]沈洪钧.篮球投篮距离和出手高度对投篮出手角度的影响[J].乌鲁木齐职业大学学报,2006,(9):106-109.

[17]陶俊斌,彭思源.对篮球投篮时手指拨球动作的分析[J].学术论坛,2006,(12):232-233.

[18]腾讯新闻.http://view.inews.qq.com/.2015.5.4.

[19]涂爱云,刘炜炜,赖光金.原地单手肩上投篮动作中投篮手臂的人体生物力学分析[J].科技信息,2009,(11):237-238.

[20]王志刚.篮球投球后的随球动作对命中率的影响[J].湛江师范学院,2000,(6):57-59.

[21]吴宜橦.篮球跳投时手腕和手指动作练习方法探讨[J].西部体育研究,2011,(3):26-27.

[22]徐国富.对单手肩上投篮出手前手臂动作的小议[J].西安体育学院学报,1987,(2):33-34.

[23]薛巍.投篮技术动作对投篮命中率的影响[J].科技信息,2014,(5):121-122.

[24]张国礼,侯茜骅,刘方琳.整体表象训练和部分表象训练对大学生罚篮效果的影响[J].北京体育大学学报,2014,(2):86-91.

[25]周英华,胡涛.原地单手肩上投篮技术研究[J].长沙大学学报,2000,(4):92-94.

[26]BACH G.Coaching basketball dummies[J].Wiley Publishing Inc,2007,(1):142-147.

[27]BUTTON C,MACLEOD M,SANDERS R,COLEMAN S.Examining movement variability in the basketball free-throw action at different skill levels[J].Res Q Exe Sport,2003,74:257-269.

[28]DHIRENDRA T,USHA T.A movement pattern of basketball jump shot as performed by indian basketball players[J].Int J Sports Sci Fitn,2011,1(2):172-176.

[29]HAMILTON G R,REINSCHMIDT C.Optimal trajectory for the basketball free throw[J].J Sports Sci,1997,15:491-504.

[30]HAY J G.The biomechanics of sports techniques(3rd ed)[J].Englewood Cliffs:Prentice-Hall,1985.

[31]KELLEY B G.Shooting the right way[J].Basketball Coach Athletic Direction,2003,(3):24-26.

[32]KNUDSON D.Biomechanics of the basketball jump shot-six key teaching points[J].J Phys Edu,Recreat,Dance,1993,(64):67-73.

[33]MILLER S A,BARTLETT R M.The effects of increased shooting distance in the basketball jump shot[J].J Sports Sci,1993,(11):285-293.

[34]MILLER S,BARLETT R M.The relationship between basketball shooting kinematics,distance and playing position[J].J Sports Sci,1996,(14):243-253.

[35]MORTIMER E M.Basketball shooting[J].Res Q,1951,22:234-243.

[36]MULLANEY D.Free throw technique[J].Athletic J,1957,38,53-55.

[37]OKAZAKI L LAMAS,F A OKAZAKI.The effect of distance on basketball shot performance by children[J].Motricidade,2013,9(2):61-72.

[38]WALLACE S A,HAGLER R W.Knowledge of performance and the learning of a closed motor skills[J].Rea Q Exe Sport,1979,50:265-271.

[39]YATES G,HOLT L E.The development of multiple linear regression equations-predict accuracy in basketball jump shooting[J].Int Symposium Biomechan Sports,1982,12:103-109.

Research on the Relationship between the Following Movement of the Ball and the Effect of Shooting

QIU Dong-dong,MI Jing,ZHANG Cheng-yi

Through using the method of three-dimensional high-speed camera and two-dimensional imaging,this paper makes shoot on basketball players’ free throws,and analyzes the subjects’ following movement of free throw using the motion video analysis system,defines the pitch side force of upper limb with different types of ball movement,and reveals the relationship and the effect of shooting by Chi square test method,investigates the effect of well shooting with the ball movement technical standards combined with interviews of experts,and provides the theoretical reference for future basketball teaching and training.The results shows that 1)To the upper arm abducent angles and the corresponding score two classification variables chi-square test,the result is:P=0.027<0.05,column is 0.376;2) On shoulder joint flexion angle and the corresponding score two chi-square classification variables:P=0.000 <0.01,column value is 0.01;3) On the angle of the forearm and corresponding scoring two classification variables chi-square test,the resultsP=0.172>0.05;4) On the wrist flexion angle and scoring two classification variables chi-square test,P=0.027<0.05,column value is 0.329;5) Within the wrist after pitching Angle and collect effect between two classification variables corresponding to the shooting chi-square test,P=0.012<0.05,column value is 0.337;6) Type classification and corresponding scoring two classification variables chi-square test,the resultsP=0.028<0.05,column value is 0.41.Conclusions:After shooting to keep the motion of follow through,as light outreach of arm,a bigger shoulder flexion angle,a slight wrist flexion angle,a proper wrist joint adduction angle,with forefinger,middle finger and ring finger at a bigger finger flexion angle has a better effect of shooting.

followmovementofball;arm;whist;finger;shootingpercentage

1002-9826(2016)04-0076-08

10.16470/j.csst.201604011

2015-12-17;

2016-05-16

教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(教技函[2013]47号);北京体育大学自主科研课题(2014YX002)。

邱冬冬(1991-),男,河南许昌人,硕士,主要研究方向为体育教育训练学,E-mail:846523840@qq.com;米靖(1970-),男,山东泰安人,教授,博士,博士研究生导师,主要研究方向为青少年体育教学与训练, E-mail:taishanmijing@126.com;张承毅(1975-),男,辽宁本溪人,讲师,硕士,主要研究方向为体育教育训练学与体育管理, E-mail:kele.2009@163.com。

北京体育大学,北京 100084 Beijing Sport University,Beijing 100084,China.

G841

A