运动员心智游移:基于扎根理论的质性研究

2017-01-04李洁玲姚家新

李洁玲,姚家新

运动员心智游移:基于扎根理论的质性研究

李洁玲1,姚家新2

旨在探索运动员心智游移的结构,构建“运动员心智游移过程模式图”。对18名运动员进行半结构化访谈,应用NVIVO 11.0质性分析软件,根据扎根理论对电子文本进行编码并构建模型。研究结果表明,运动员心智游移包括诱因、内容和结果3个方面。其中,诱因包括弱注意控制、自发思维、心理落差、比赛心境和躯体感觉;内容包括运动任务无关、运动任务结果和运动任务过程;结果包括消极毁灭性、积极建构性和不确定性;“运动员心智游移过程模式图”包括4个反馈环路。

心智游移;扎根理论;运动员;质性研究

1 问题的提出

心智游移即日常生活中所说的“走神”“开小差”和“发呆”等现象,已经成为心理学界的研究热点[13]。研究表明,心智游移占据人们日常生活30%~50%的清醒时间[15]。

心智游移由威廉·詹姆斯最先提出[14]。在竞技领域,运动员心智游移是思维影响运动表现的新视角,运动员心智游移是指:“在训练和比赛任务间隙的静息状态下或者任务中,运动员非自主产生的而被内源性的心理表征所占据的,影响运动表现的思维形式[3]。”其中,“非自主”是指心智游移不受控制的特征;“内源”是指心智游移的内容来源于个体内部(脑内原有心理表征),而不是对客观刺激的直接加工[5]。

目前,对运动员心智游移的研究处于起步阶段,理论框架尚未形成,而质性方法的最大优势就是构建理论。同时,运动员心智游移现象是一种思维形式[6],只有运动员最了解自己的心智游移情况,而质性研究属于主位研究,即从被研究者的立场出发。因此,应用质性方法对运动员心智游移进行起步研究最具有理论价值。

运动员心智游移为何出现?此时,运动员脑子里究竟在想什么?这些突然冒出来的想法会对运动表现产生什么影响?这些都是竞技运动中急需解决的疑问。本研究将应用质性研究方法回答以上具有实践意义的问题,在此基础上,构建“运动员心智游移过程模式图”。

2 研究方法

2.1 访谈对象

选取研究对象基于以下3个方面的考虑:1)只有运动员最清楚自己的心智游移频率以及游移了什么。因此,为了得到可信赖的资料,本研究将运动员作为访谈对象。2)根据最大差异原则,本研究选取的运动员是不同运动水平的大学生运动员和专业运动员,并且涉及10个不同运动项目。3)访谈人数的确定以信息量饱和为原则,即进一步收集的资料已经与之前的资料出现内容重复,没有新的资料出现[2]。

2.2 半结构化访谈

半结构化访谈是研究者事先备有一个粗线条的访谈提纲,根据自己的研究设计对受访者进行提问。访谈的程序和内容可以根据访谈的具体情况进行灵活的调整[2]。为了避免访谈中使用心理学专业术语,向运动员解释心智游移现象后,提问中以“走神、开小差、发呆等”代替心智游移。本研究的访谈提纲涉及主要内容有:1)运动员心智游移发生的时间和环境;2)运动员心智游移发生的任务背景;3)运动员心智游移发生的心理状态;4)运动员心智游移的具体内容;5)心智游移对运动表现的影响;6)举例说明运动员心智游移现象;7)对运动员心智游移的理解及其它补充。

2.3 访谈程序

每次访谈由2名主试组成,1名负责提问,另外1名负责做笔记和录音。访谈地点为图书馆、餐厅和咖啡厅。时间为11~40 min不等。访谈前告知被访者研究的目的和保密性原则。

2.4 资料整理与分析

对访谈录音进行逐字转录成文字,为保证转录的准确性和全面性,由2名访谈员进行校对。

应用NVIVO 11.0质性分析软件,依据扎根理论对文本资料进行编码。编码顺序为:开放式编码-关联式编码-选择式编码。首先,对原始文本资料进行深度分析,通过浏览式的开放式编码形成自由节点。自由节点是研究者对于研究概念尚未形成完整构架时,为了进行试探性的质性分析所建立的节点。关联式编码的主要任务是发现和建立概念类属之间的各种联系,以表现资料各个部分之间的有机关联。选择式编码是在所有已发现的概念类属中经过系统分析以后选择一个“核心类属”,将分析集中到那些与该核心类属有关的码号上面[2]。编码的信度通过编码者一致性信度来检验,选取部分文本材料检验研究者与助手的编码一致性,一致率为89.3%。

编码的效度通过反馈法检验,即对初步得到的结论与自己的同行和其他人员交换看法,听取他人的建议[2]。本研究通过与运动心理学专业人员(4人)及其亲人朋友(非运动心理专业5人)交换看法,修正编码结果,确保研究结果的真实性。比如,最初“诱因”中的二级编码命名为:主观人为因素、客观情境因素、运动员心理因素、运动员非心理因素和运动项目本身因素。通过与运动心理学专业具有博士学位的工作人员进行探讨时认为,这样的编码命名不能反映出心智游移的特性,通过讨论决定应用目前研究中呈现的编码命名。当编码结果呈现给非运动心理专业的人,发现最初的第一个核心式编码的命名为“产生背景”不及“诱因”贴切。

3 结果与分析

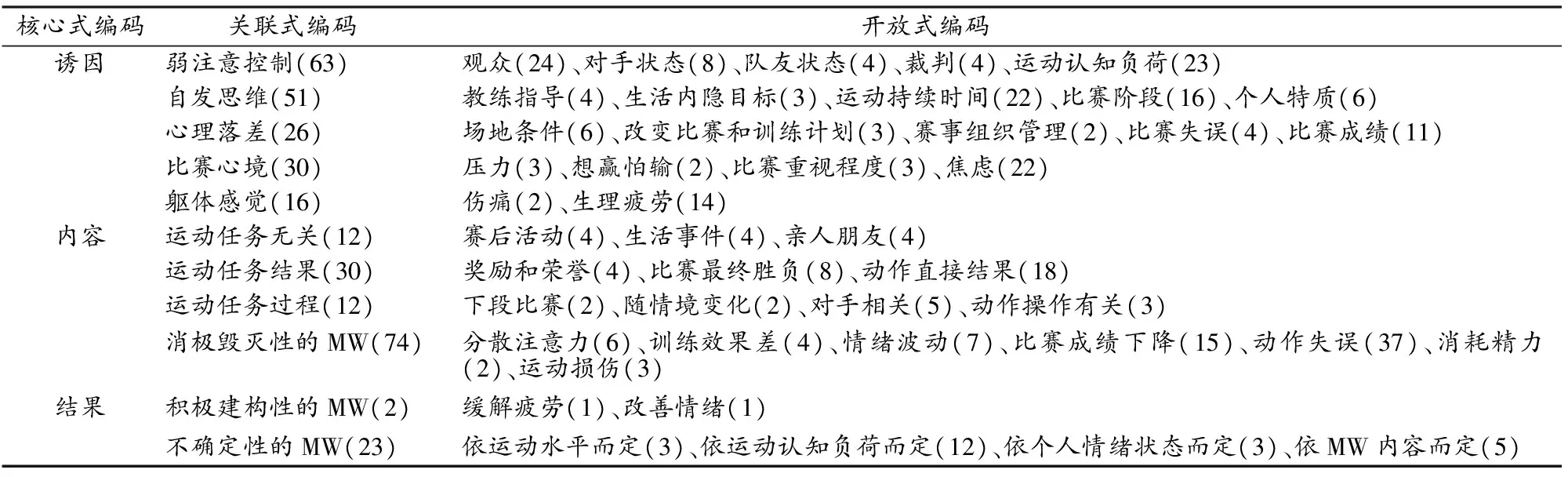

通过扎根理论对文本进行编码,共339个自由节点。其中,44个开放式编码,11个关联式编码和3个选择式编码(表1)。

表 1 本研究运动员心智游移编码结果Table 1 Encoding Results for Athlete’s Mind Wandering

注:括号内数字表示编码的参考点,即出现的次数;MW:心智游移。

3.1 运动员心智游移的结构

通过对运动员心智游移三级编码,运动员心智游移的结构包括诱因、内容和结果3个方面。

3.1.1 运动员心智游移的诱因

运动员心智游移的诱因包括弱注意控制、自发思维、心理落差、比赛心境和躯体感觉5个方面。

1.弱注意控制

运动员的弱注意控制是指运动员注意力脱离运动任务,而发生了转移。弱注意控制表现在观众、队手状态、队友状态、裁判和运动认知负荷5个方面。

(1)观众。观众是指在赛场的呼喊声、做的夸张动作、亲朋好友在场对运动员产生的影响等等。研究表明,观众会给运动员造成心理压力导致比赛发挥失常[11]。对于注意控制能力弱的运动员,观众的影响容易引起运动员心智游移现象。例如,13乒乓球:“或者旁边有人,外面有人欢呼的话,也容易走神。”

(2)对手状态。比赛中,运动员的心智游移情况会受到对手状态的影响,如果对手的状态不在自己注意控制能力之内就可能引发心智游移。例如,13乒乓球:“就是对方打比赛打的特别兴奋,然后就‘啊,啊’的那种叫的。”

(3)队友状态。如同对手状态一样,队友的状态也会引发弱注意控制能力的运动员产生心智游移。例如,09田径:“在训练的时候因为都是自己认识的人,大家在一起都比较开心。可能对环境的影响比较快一些,走神要多一点。”

(4)裁判。裁判的公平、公正性会直接影响到运动员的比赛状态。例如,05田径:“有些发令员他不一样,就是说,他可能预备,就马上鸣枪,有些在预备之后要等一下,他才鸣枪”。12乒乓球:“突然那边判错了,那边场地判错了,可能就会发生争执,我就想到底是什么情况。”

(5)运动认知负荷。研究表明,心智游移更容易发生在简单任务中[18]。运动情境中,运动员的心智游移也多发生在低运动认知负荷任务中。此时,运动员的注意资源没有更多地分配在运动任务中,弱注意控制能力的运动员则产生心智游移。例如,01网球:“因为双打老有闲的时候,你闲的时候,会看对方的动作,就走神了。”02排球:“一般都在技术动作间隙的这段时间。就是没有事做的时候。”06篮球:“有时候防守的时候出现走神,进攻的时候很难出现走神。防守出现的可能性比进攻要大,因为防守属于被动状态。”

2.自发思维

自发思维是指运动员非本身意愿,不受控制地产生的心智游移。自发思维包括教练指导、生活内隐目标、运动持续时间、比赛阶段和个人特质。

(1)教练指导。教练的指导会不由自主的出现在运动员的脑海里。例如,12乒乓球提到:“有时候教练员的指导和自己的想法不一样也会。就是你想要这样执行,但是教练员非得让你那样执行。教练员的指导没有发生正确的效应,然后你就容易急,一急,你各方面就容易。”

(2)生活内隐目标。当前关注理论认为,心智游移并非无目标,而是受内隐目标的驱动[18],且与个体自身密切相关,是个体当下持续关注的信息[26]。未完成的个人内隐目标是产生心智游移的原因。在竞技领域,运动员的心智游移也印证了这一理论的正确性。例如,14体育舞蹈:“比如说,交论文这样的事情我还没写好,可能我训练的时候就非常心不在焉,就老挂着这些事。”

(3)运动持续时间。有的运动项目持续时间很长,比如高尔夫、马拉松。运动持续时间太长会使运动员自发产生心智游移。例如,03田径:“但是这跟比赛的距离是有关的,越长距离,越容易走神。”18高尔夫:“比如我切杆,切同一个位置的时候,切了10个球,或者切了20个球的时候,我可能就容易走神。”

(4)比赛阶段。在不同的比赛阶段,运动员产生心智游移的情况不一样。每个人的情况不同,但是多为自发产生的心智游移。例如,04田径:“如果是长跑的话,途中比较容易走神,想着想着节奏就不一了。短跑的话,应该就是起跑的时候吧。”

(5)个人特质。心智游移具有稳定性特质,有巨大且稳定的个体差异[8]。例如,05田径:“我觉得是个人。有的人就是容易走神。”15篮球:“我这个人本身专注度不强。”

3.心理落差

心理落差是指现实情况与自己的心理预期之间的差距。由心理落差产生的心智游移表现为场地条件、改变比赛和训练计划、赛事组织管理、比赛失误、比赛成绩。

(1)场地条件。比赛场地条件与自己心理预期不一样,运动员容易发生心智游移。例如,05田径:“可能你到一个场地,与自己的预想不一样了。”06篮球:“比如说场地,夏天空调,冬天暖气,硬件设施。”

(2)改变比赛和训练计划。比赛和训练计划改变引起运动员产生心理落差而诱发运动员心智游移。例如,11体操:“比赛的时候换难度,可能转360°,这个难度已经不能确保冠军了,你要再多转一圈,转720°,然后转1080°,这样才行,所以他们会临时换难度,我觉得这个时候……”

(3)赛事组织管理。运动员必须遵从组织管理的规定,但是有时候运动员是处于不得已、不情愿的状态下进行训练和比赛。例如,10田径:“那时组委会安排的不太好,很多项目,我们有兼项就排到一块了”。

(4)比赛失误。当运动员对自己的运动表现不满意,产生心理落差而诱发心智游移。例如,08沙排:“因为自己没做好,就突然想别的事情。”

(5)比赛成绩。比赛中,运动成绩的波动会引起运动员心智游移。例如,01网球:“真的到后边时,5∶2或者4∶1领先时,你自己也很拼,但是不会像刚才那么紧张了。你也知道自己的水平了(就走神)”。

4.比赛心境

比赛心境是运动员在比赛中的情绪状态,包括压力、想赢怕输、比赛重视程度和焦虑。

(1)压力。例如,02排球:“压力比较大的话,就容易走神”。压力下,运动员易引发“Choking”现象,使运动员“反胜为败”[7]。干扰模式认为压力情境中会出现与任务无关的想法,损害注意容量和工作记忆[12],影响处理环境和任务信息的能力[21]。与任务无关的想法包含在本研究心智游移之内,从这个角度而言是压力造成心智游移进而影响了运动表现。

(2)想赢怕输。想赢怕输的心态在比赛中最为常见,导致运动员心理波动,产生心智游移。例如,11体操:“有的时候,就差一点了,就是求胜,太想拿到,就是各种的,就是心里的那种欲望,有这种的趋势吧。”10田径:“长跑的时候是怕自己跑不动。”

(3)比赛重视程度。有的运动员认为越重视比赛越容易发生心智游移,而有的运动员却是相反情况。运动员太重视比赛会承受较大的压力,导致焦虑紧张的情绪,从而引发心智游移;当运动员对比赛持无所谓的态度,注意力不是完全集中在比赛上面也容易发生心智游移。例如,04田径:“我觉得这跟比赛的重视程度还是有关系的,比如,你很重视这个比赛,就不容易分神,如果你不太重视这个比赛,就很容易分神。”10田径:“如果你对这个比赛重视程度比较大的话。”

(4)焦虑。焦虑情绪在运动场上是不可避免的,但也是引发运动员心智游移的心理因素。例如,08沙排:“我觉得走神是自己处于过于紧张焦虑的状态下。”

5.躯体感觉

躯体感觉是指运动员在运动场上的身体舒适度,包括伤痛和生理疲劳。

(1)伤痛。运动员伤痛不可避免,伴随整个运动生涯。当伤痛出现时,运动员会发生心智游移。例如,04田径:“那一天我肚子痛之类的,就会想着自己肚子疼,腿疼,就想着自己腿疼。”

(2)生理疲劳。运动员休息不好或者当运动任务持续一段时间后,运动员产生生理疲劳,此时心智游移产生。例如,17 射箭:“这种情况下一般出现在好比头一天晚上没睡好,或者脑子混混沌沌,就是不清楚,不兴奋似的。”

3.1.2 运动员心智游移的内容

按照与运动任务的关系,运动员心智游移分为运动任务无关、运动任务结果和运动任务过程3类。

1.运动任务无关

运动任务无关的心智游移内容包括赛后活动、生活事件和亲人朋友。

(1)赛后活动。自然情境下心智游移内容指向未来的最多,占42.5%[4]。运动员心智游移内容指向未来的表现为赛后去干什么以及比赛结束后的情景。例如,05田径:“赢奖了我们去吃什么呀,会怎么怎么样啊。”14体育舞蹈:“可能还会想我要是赢了,我怎么办,可能会想这些。然后输了怎么怎么样。”

(2)生活事件。访谈结果显示,运动员心智游移内容是有关生活事件的多发生在训练中。例如,05田径:“我就想平时我都干了别的什么呀,去哪里玩过啊,就是想一些比较有趣的事情。”

(3)亲人朋友。运动员会产生对亲人和朋友的惦念。例如,18高尔夫:“比如推杆时会想我的女儿此时此刻在干嘛?”

2.运动任务结果

运动任务结果相关的心智游移内容包括奖励和荣誉、比赛最终胜负以及动作直接结果。

(1)奖励和荣誉。奖励和荣誉是比赛最终胜负带来的结果。例如,13乒乓球:“尤其是那种有奖励的东西,可能会想的多一些。”16网球:“我要是赢了,我可能多获得几十万美元的奖金,获得很多的荣誉,声誉。”

(2)比赛最终胜负。比赛的最终胜负是动作操作带来的结果,也是运动员关心的事情。例如,05田径:“想着失误了,我这个就没分了,心里就会估算一下这个没有分,那么总成绩就会上不去,就怎么样。”16网球:“我就想我拿到这个球就胜利了,赢了。”

(3)动作直接结果。由于心智游移的内容是个体当下持续关注的信息[18],运动员最关注的是自己的运动表现,防止失误的出现。但是越是想避免失误,这样的念头越会突然冒出来。例如,05田径:“我们看着这个踏板就会想我要是没踏上怎么办。”02排球:“我这个球扣失误了,下一个球又来了,我还会想,上一个我怎么失误了,心里还在过去一个球,不好的心态里面。”07网球:“就是会想,这一分以前,我丢掉的,打丢了的球,就是以前丢分的情景,会想的多一点。”

3.运动任务过程

运动任务过程相关的心智游移内容包括下段比赛、随情境变化、对手相关和动作操作相关。

(1)下段比赛。运动员会突然想到接下来的比赛情境。例如,02排球:“下个球,我也会想没发生的事情,也会想。”10田径:“就突然间想到下面的比赛。”

(2)随情境变化。运动员心智游移的内容是快速转换的,并且随着场上情境的变化而变化。例如,05田径:“就会随着他们给我的加油声想一些别的事情。”15篮球:“比如,离观众比较近,听到什么就顺着去想些。”

(3)对手相关。对手的外表和动作会成为运动员心智游移的内容。例如,01网球:“我看她穿的鞋子,我看这个鞋子挺漂亮的。我下面买鞋子是不是也买个这样的鞋子。或者衣服,这个裙子这么好看,我要是瘦点能穿这个裙子就好了。”

(4)动作操作相关。运动员在比赛中有时候是在想动作如何操作,此时具有自控性,但是有时出现的与动作操作有关的内容不具有自控性。例如,01网球:“我就会想我的动作肯定比他动作好看。我脑子就会想我的动作是什么样的。”

3.1.3 运动员心智游移的结果

运动员心智游移对运动表现的影响包括消极毁灭性的心智游移、积极建构性的心智游移和不确定性的心智游移。

1.消极毁灭性的心智游移

消极毁灭性的心智游移包括分散注意力、训练效果差、情绪波动、比赛成绩下降、动作失误、消耗精力和运动损伤。

(1)分散注意力。心智游移伴随着注意力的转换[23]。运动员心智游移表现在注意从当前运动任务分离,转向运动员内源性心理内容。例如,01网球:“会影响现在的注意力。”02排球:“我没有办法百分之百把注意力集中到球上。”

(2)训练效果差。心智游移破坏认知加工任务的表现[20]。训练中的运动员心智游移会破坏训练效果。例如,02排球:“得不到想要的(训练)效果。”04田径:“如果多的话,是不利于自己能力的提高的。当然在训练中,对自己的基本能力也会受到影响。”

(3)情绪波动。心智游移和日常生活中个体的快乐情绪降低有关[16]。运动员心智游移引起比赛和训练中情绪波动。例如,05田径:“会让你更紧张。”08沙排:“那么在后面我就会更加的烦躁,就会很紧张。”

(4)比赛成绩下降。比赛中发生运动员心智游移会降低比赛成绩。例如,01网球:“他看你走神,就直接穿你,直接就丢分了。”17射箭:“走神一支箭,这箭就打的,本来你能打9环、10环,这一走神就不一定了,你可能只能打7环、8环、6环都有可能。可能就这支箭打跑的话,你想箭打跑的话,你想吧,现在是淘汰制,3支箭一组,这支箭赢了就得1分、得2分,如果这支箭打跑了,输的几率很大了,赢的几率很小,影响很大的。”

(5)动作失误。由于上述运动员心智游移使注意力分散和情绪波动,随之导致动作失误是消极毁灭性后果的最主要部分。例如,05田径:“跑过去你就踩线了,成绩就无效了。还有跳高,只要一旦走神,就很容易碰杆的。”08沙排:“别人跟我说什么就慢半拍。如果在比赛中慢半拍,那个球就会接的乱七八糟的。”11体操:“因为那次就导致我整个一大段就没有跟上,后面一直着急。很深刻。真的。”17射箭:“就是没有盯住瞄点,就啪一下就不知道想什么就走神了,然后那箭就放出去了。像这种情况,箭就没打好。还有一种,就是盯着瞄点,瞄准器,一走神,瞄准器就没盯住,走了,也有这种情况。”

(6)消耗精力。心智游移占用认知资源,注意资源重新得以分配[24]。当心智游移发生在运动领域,表现为消耗运动员精力。例如,06篮球:“原本发挥9分的力,由于受地板的限制只能发挥7分。”09田径:“走神会消耗精力,消耗能量。”

(7)运动损伤。运动员心智游移的间接影响还会导致运动损伤。例如,02排球:“走神还容易受伤。”11体操:“体操我们做项目,但凡犹豫了,就不要做了。就会受伤。”

2.积极建构性的心智游移

积极建构性的心智游移包括缓解疲劳和改善情绪。

(1)缓解疲劳。运动时间长并感到生理疲劳时,运动员心智游移起到缓解疲劳的作用。例如,09田径:“稍微走神可能缓解疲劳。”

(2)改善情绪。对于枯燥并持续时间长的运动项目,当运动员心智游移内容是积极乐观的,会起到改善情绪的作用。例如,03田径:“就感觉特别好,就努力的去想这些东西。我觉得这是有利的,积极的。”

3.不确定性的心智游移

不确定性的心智游移包括依运动水平而定、依运动认知负荷而定、依个人情绪状态而定和依心智游移内容而定。

(1)依运动水平而定。运动水平高的运动员相对于新手可以处理场上的干扰,心智游移对运动表现的影响不大。例如,16网球:“观众的干扰特别是对一些新手,对于新手来说其实是个很大的影响因素。”对于艺术型项目(比如体育舞蹈),高水平运动员可以灵活应对,将心智游移融入进动作中,很少产生消极影响。

(2)依运动认知负荷而定。当任务难度低时(认知负荷低),就会有较多的认知资源用于心智游移,此时心智游移的发生频率高;当任务难度高时(认知负荷高),就会有较少的认知资源用于心智游移,此时心智游移的发生频率低[9]。运动中心智游移的发生和作用同样受到运动认知负荷的影响。例如,17射箭:“发箭空闲走神的话,影响不大,关键在射的时候影响比较大。”18高尔夫:“走神在击球前、击球后或者走路都没事,主要是击球那一瞬间,走神就不行了。”

(3)依个人情绪状态而定。情绪影响运动员心智游移频率和内容,进而影响运动表现。例如,02排球:“心情不好的时候,效果会更差(打球的技术)。心情好的时候反而好一些。”06篮球:“有时候会产生好的影响,防止你产生类似的错误,但是你如果沮丧或者失落的上场,就可能比之前表现出来的水平还要差。”

(4)依心智游移内容而定。内容管理假说认为:当心智游移的内容指向未来时会起到预期和计划的作用[10,27];当心智游移内容指向过去时,会使个体产生焦虑并降低情绪[25,28]。在运动情境中,运动员表示心智游移内容的情感色彩是积极的、与动作任务有利的会促进运动表现。例如,13乒乓球:“你想怎么处理球啊,可能对你得分上会有利,对比赛成绩会有利。然后,你要想生活上的事的话,不集中在球上的话,肯定是不利的。”

3.1.4 运动员心智游移结构框架

为了更直观的呈现运动员心智游移的结构框架,将其总结如下(图1)。

图 1 运动员心智游移结构框架Figure 1. Framework for Athlete’s Mind Wandering

3.2 “运动员心智游移过程模式图”的构建

扎根理论重视对理论构建过程的探究,是各种概念关系的互动过程。随着各种外部条件和内部条件以及它们之间作用的不断变化,概念之间的互动关系也在发生变化,扎根理论要求研究者根据这些变化对理论的构建做出相应的调整,用一种动态的方式建构理论[2]。

斯莫尔伍德(Smallwood)在对心智游移近期研究进展中评论:心智游移讨论最多的是其在不同场景和任务中的功能,而发生和过程被忽略[22]。发生和过程对心智游移而言是研究中首要应该弄清楚的事情。本研究应用扎根理论,并借鉴系统思考的模式[1],构建“运动员心智游移过程模式图”(图2)。

运动员心智游移过程模式包括3个正反馈环路(促进过程,用R表示)和1个负反馈环路(抑制过程,用B表示)。每个环路中的任何因素都可以作为起点来解释所在环路的整个循环过程。

左侧3个反馈环路在训练和比赛环境中均适用,从外向内分别理解为:1)运动员运动水平越高,技术动作达到自动化水平,运动中的认知负荷越低,运动员心智游移机会越多,此时将抑制运动水平的提升;反之成立。2)当运动员运动损伤发生率低时,此时,躯体感觉越好,心智游移频率越低,运动员运动损伤发生率可能会更低;反之成立。3)运动员的个人情绪状态越积极,心智游移的频率越低,促进运动表现,最终运动员的个人情绪状态可能更加积极;反之成立。

图 2 运动员心智游移过程模式Figure 2. Process Model for Athlete’s Mind Wandering

右侧正反馈环路只在竞技场上适用,理解为:当运动员心理落差大时,此时的比赛心境消极因素增多,导致运动员心智游移频率增高,最终会抑制运动表现,心理落差可能变得更大;反之成立。需要注意的是,注意控制能力决定该环路的变化幅度。也就是说,如果运动员的注意控制能力足够强,面对心理落差时,运动员比赛心境不受影响或影响不大,心智游移情况变化不大,最终不会影响运动表现;相反,如果运动员的注意控制能力很弱,最终将对运动表现带来消极毁灭性的影响。

对于每位运动员,以上4个反馈环路是动态变化的。如果其中某一个环路没有得到积极正向的循环都将会给运动员的运动表现带来威胁。

4 讨论

4.1 运动员心智游移的诱因——为什么会发生心智游移?

运动员发生心智游移的诱因涉及5个方面,即弱注意控制、自发思维、心理落差、比赛心境和躯体感觉。其中,弱注意控制占的比重最大,其次依次是自发思维、比赛心境和心理落差。虽然引发运动员心智游移的因素很多,但是研究结果提醒运动员和教练员:1)运动员心智游移在低运动认知负荷的运动项目中容易发生。从事此类项目的运动员应该提高警惕心智游移对运动成绩造成的负面影响,并采取有效的应对措施;2)观众的呼喊声、夸张动作和亲友在场也给运动员产生心智游移创造条件。运动员平时应该提升抗干扰能力的心理训练,尽量避免亲友到场观看比赛;3)生理疲劳容易引发心智游移。不论是平时训练还是参加比赛,保证运动员充足的睡眠是提升训练效果和比赛成绩的生理基础。

4.2 运动员心智游移的内容——运动员到底在想什么?

运动员心智游移的内容包括运动任务无关、运动任务结果和运动任务过程。运动情境中的心智游移内容与日常生活中的心智游移内容具有相似性,即具有时间指向未来的特性[27]。本研究结果显示:运动任务结果占的比重最大,依次包括动作直接结果、奖励和荣誉及比赛最终胜负。运动任务结果是运动员动作任务完成时即刻产生的,比赛最终胜负是动作任务完成后产生的,而获得奖励和荣誉是由比赛最终胜负决定的。可见,以上三者与动作操作本身的时间距离越来越远。运动员心智游移的内容较多表现在离动作操作本身时间距离最近的运动任务结果上面。根据当前关注假说[17],心智游移产生的原因是个体把注意力放在了自己最为重要或关心的信息上。运动员群体验证了此理论的正确性,比赛胜负以及随之带来的奖励和荣誉是运动员关心和关注的问题,运动员很难做到完全搁置而不去想,这也是为什么运动员是心智游移易发群体的主要原因。所以提醒运动员和教练员,平时训练时让运动员养成关注动作本身的习惯,减少运动员心智游移的发生。到底运动员想什么不会影响运动表现?这要依当时的运动任务情境而定,也是未来需要实验进一步验证的问题。

4.3 运动员心智游移的结果——对运动表现产生什么影响?

运动员心智游移并不总是有害的。运动员心智游移对运动表现的影响主要表现在消极毁灭性:分散注意力、训练效果差、情绪波动、比赛成绩下降、动作失误、消耗精力和运动损伤。其次是不确定性:依运动水平而定、依运动认知负荷而定、依个体情绪状态而定和依心智游移内容而定。积极建构性影响最少,表现为改善情绪和缓解疲劳。有关心智游移功能的现有研究显示,心智游移的利与弊共存[19],与本研究结果基本一致。本研究显示,心智游移造成的消极影响主要是动作失误,尤其对于注意力要求高的运动项目,需警惕运动员心智游移对运动表现带来的消极影响。对于长跑这种对体能要求高、注意力要求相对较低的运动项目,在训练和比赛中引导运动员去想积极的事情是提高运动成绩的好方法。

5 小结

运动员心智游移是训练和比赛中普遍存在的现象,对运动表现的影响并不总是有害的。掌握运动员心智游移的规律和特点,预防心智游移带来的消极影响,进而提升运动表现具有很大的实践意义。本研究的结果显示,运动员心智游移的诱因弱注意控制、自发思维、心理落差、比赛心境和躯体感觉。心智游移的内容主要涉及到三大类,即运动任务无关、运动任务结果和运动任务过程。心智游移对运动表现的影响包括消极毁灭性包括分散注意力、训练效果差、情绪波动、比赛成绩下降、动作失误、消耗精力和运动损伤;积极建构性包括缓解疲劳和改善情绪。因此,提醒运动员和教练员结合本研究的结果,了解可能引发运动员心智游移的诱因,尤其对于可能影响运动成绩的项目,把运动员发生心智游移的频率降到最低,以达到提升运动表现的目的。

[1]彼得·圣吉,阿特·克莱纳,夏洛特·罗伯茨,等.第五项修炼:实践篇(下)[M].张兴,等,译.北京:中信出版社,2011.

[2]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000.

[3]李洁玲.思维研究新方向:运动员心智游移的界定和理论初探[C].杭州:第10届全国体育科学大会论文集,2015.

[4]宋晓兰.心智游移现象及其脑机制研究[D].杭州:浙江大学,2009.

[5]宋晓兰,唐孝威.心智游移[M].杭州:浙江大学出版,2012.

[6]唐孝威,宋晓兰.思维研究[M].杭州:浙江大学出版,2014.

[7]王进.解读“反胜为败”的现象:一个“ Choking”过程理论[J].心理学报,2004,36(5):621-629.

[8]吴凯.心智游移个体差异及其脑机制研究[D].金华:浙江师范大学,2014.

[9]ALLAN C J,SOLMAN G J,CARRIERE J S,etal.Anatomy of an error:a bidirectional state model of task engagement/disengagement and attention-related errors[J].Cognition,2009,111(1):98-113.

[10]BAIRD B,SMALLWOOD J,SCHOOLER J W.Back to the future:autobiographical planning and the functionality of mind-wandering[J].Conscious Cogn,2011,20(4):1604-1611.

[11]BAUMEISTER R F,STEINHILBER A.Paradoxical effects of supportive audiences on performance under pressure:the home field disadvantage in sports championships[J].J Pers Soc Psychol,1984,47(1):85-93.

[12]BEILOCK S L,GRAY R.Handbook of Sport Psychology[M].New Jersey:John Wiley & Sons,2007:425-444.

[13]CALLARD F,SMALLWOOD J,GOLCHERT J,etal.The era of the wandering mind? Twenty-first century research on self-generated mental activity[J].Front Psychol,2013,4:891.

[14]JAMES W.Principles of Psychology[M].New York:Holt,1890.

[15]KANE M J,BROWN L H,MCVAY J C,etal.For whom the mind wanders,and when:an experience-sampling study of working memory and executive control in daily life[J].Psychol Sci,2007,18(7):614-621.

[16]KILLINGSWORTH M A,GILBERT D T.A wandering mind is an unhappy mind[J].Sci,2010,(330):932.

[17]KLINGER E,GREGOIRE K C,BARTA S G.Physiological correlates of mental activity:eye movements,alpha,and heart rate during imagining,suppression,concentration,search,and choice[J].Psych,1973,10(5):471-477.

[18]MCVAY J C,KANE M J.Dispatching the wandering mind? Toward a laboratory method for cuing “spontaneous” off-task thought[J].Front Psychol,2013,4:570.

[19]MOONEYHAM B W,SCHOOLER J W.The costs and benefits of mind-wandering:a review[J].Can J Exp Psychol,2013,67(1):11-18.

[20]MRAZEK M D,SMALLWOOD J,FRANKLIN M S,etal.The role of mind-wandering in measurements of general aptitude[J].J Exp Psychol Gen,2012,141(4):788-798.

[21]SCHMIDT R A,LEE T D.Motor control and learning:a behavioral emphasis[M].Champaign,IL:Human Kinetics,2005.

[22]SMALLWOOD J.Distinguishing how from why the mind wanders:a process-occurrence framework for self-generated mental activity[J].Psychol Bull,2013,139(3):519-535.

[23]SMALLWOOD J.Why the global availability of mind wandering necessitates resource competition:reply to McVay and Kane[J].Psychol Bull,2010,136(2):202-207.

[24]SMALLWOOD J,BROWN K,BAIRD B,etal.Cooperation between the default mode network and the frontal-parietal network in the production of an internal train of thought[J].Brain Res,2012,(47):60-70.

[25]SMALLWOOD J,O’CONNOR R C.Imprisoned by the past:unhappy moods lead to a retrospective bias to mind wandering[J].Cogn Emot,2011,25(8):1481-1490.

[26]SMALLWOOD J,SCHOOLER J W.The restless mind[J].Psychol Bull,2006,132(6):946-958.

[27]SONG X,WANG X.Mind wandering in Chinese daily lives-an experience sampling study[J].Plos One,2012,7(9):e44423.

[28]STAWARCZYK D,MAJERUS S,D’ARGEMBEAU A.Concern-induced negative affect is associated with the occurrence and content of mind-wandering[J].Conscious Cogn,2013,22(2):442-448.

Athlete’s Mind Wandering:Qualitative Research Based on Grounded Theory

LI Jie-ling1,YAO Jia-xin2

This paper aimed to explore the structure of the athlete’s mind wandering and build “athlete’s mind wandering process model”.18 athletes were selected for a semi-structured interview.Qualitative analysis software NVIVO 11.0 and grounded theory were applied to encode the electronic text and build model.The results showed that the athlete’s mind wandering involved three aspects:the cause,content and results.The cause included weak attention control,spontaneous with thinking,psychological gap,competition state,and body feeling.The content included irrelevant motion,motor results and motor processing.The results included destruction,positive constructiveness and uncertainty.The “athlete’s mind wandering process model” had four feedback loops.

mindwandering;groundedtheory;athletes;qualitativestudy

1002-9826(2016)06-0043-08

10.16470/j.csst.201606007

2016-05-24;

2016-08-13

中央高校基本科研业务费专项资金资助(2016BS027)。

李洁玲(1984-),女,河北唐山人,在读博士研究生,主要研究方向为运动心理学,Tel:(010)62989565,E-mail:jieling115@163.com;姚家新(1956-),男,湖北当阳人,教授,博士,主要研究方向为运动员心理训练与调控、运动行为与社会心理,Tel:(022)23012788;E-mail:yaojiaxin@tjus.edu.cn。

1.北京体育大学 研究生院,北京 100084;2.天津体育学院 健康与运动科学系,天津 300381 1.Beijing Sport University,Beijing 100084,China;2.Tianjin University of Sport,Tianjin 300381,China.

G804.8

A