粤乐“八大曲”初析:戏曲清唱、珠江河调、广东汉剧

2017-01-03容世诚

容世诚

粤乐“八大曲”初析:戏曲清唱、珠江河调、广东汉剧

容世诚

“八大曲”是指八首古腔粤曲曲目。这一系列清唱粤曲,约在清代同治年间,流行于广州菊部曲坛。上世纪五十年代,香港粤乐名宿潘贤达提倡复兴“八大曲”,1954年发表《粤曲论》讨论“八大曲”美学,同时区分粤乐曲艺的四种演唱风格,分别是:戏班、八音、“玩家”(意即业余乐师)和河调。本文特别强调,“玩家粤乐”是实践“八大曲”的表述载体,“八大曲”美学特点呈现于“玩家粤乐”之中,二者紧密契合,不能分割。另外,“八大曲”本身虽非场上演剧,但其唱本曲文,保留了同治光绪年间粤剧唱词形式。本文尝试从“戏曲清唱”、“珠江河调”和“广东汉剧”三个方面,论述“八大曲”在的历史地位。并通过比较“八大曲”和“外江戏”剧本唱段,窥探早期“粤剧”和“外江戏”的历史联系。

八大曲 粤乐史 外江戏(广东汉剧) 清末粤曲 广东曲艺

羊城“八大曲”是指八首清唱粤曲。这八首曲目,大约在清代同治(1862-1874)年间,已经流行于广州菊部曲坛。香港粤乐名宿潘贤达,上世纪五十年代初提倡复兴“八大曲”,在1954年发表《粤曲论》,列出“八大曲”曲目。它们是:《东坡访友》或称《辩才释妖》;《韩信弃楚归汉》;《李忠卖武》及《鲁智深出家》;《百里奚会妻》;《杨六郎罪子》;《黛玉葬花》;《附荐何文秀》和《雪中贤》。*潘贤达:《粤曲论》,《戏剧艺术》 1954年第1期,第47页。文章又指出当年原本有11首唱曲,但《曹福遇雪登仙》、《唐三藏取西经》 和《大牧羊》 三曲经已失传。 “八大曲”的讨论,又见礼记(罗澧铭,1903-1968):《“八大曲”取材及唱工的变迁》,《顾曲谈》,香港:作者出版1958年版, 第38-47页 。潘贤达是在香港重振“八大曲”的首要推手人物,下面会再谈及这位名流业余唱家对于保存“八大曲”的重大贡献。到了二十一世纪的今天,这八首唱曲早被尊为“古腔粤曲”的经典圭臬。回顾“八大曲”的历史源流,分析其唱本曲文和唱腔风格、考察业余“玩家”对于“八大曲”的重新确认,以至围绕“八大曲”的论述内容,在不同方面折射出粤乐史的多项议题。因为篇幅关系,下面只能就“戏曲清唱”、“珠江河调”和“广东汉剧”三个方面,提出一些粗浅的初步看法,就教于各位前辈专家!

一、“八大曲”和“戏曲清唱”

上述《粤曲论》一文,可以视为潘贤达在五十年代初复兴古腔“八大曲”的一篇“宣言”。整篇文章的论述主线,在于划界区分两组二分观念:(1)“旧派粤曲”(即“古腔粤曲”)和“新派粤曲”,强调前者的唱腔优点;(2)“玩家歌乐”和“戏班歌乐”的不同艺术风格。总的来说,对于潘贤达而言,界定“八大曲”的素质构成,不单止是“唱本曲文”(“曲本唱词”)、“演出语言”(“戏台官话”)和“伴奏乐器”(“二弦拍和”)三者*潘贤达:《粤曲论》,第48页。,更加是在论述一个清末以来粤曲演唱风格的“分类类别”系统。

1910到1930年代活跃于上海“精武体育会”的陈铁生(陈铁笙,陈卓枚,1864-1940),在《粤乐拉杂谈》(1919年)一文,首先提出粤乐的三种“风格类别”。在这篇民国初年的粤乐文献,陈铁生说:

粤乐有“顽家”(此顽字作玩耍解即如上海之票友)、“老横”(即八音班)、“班本”(即戏班)。三者以“顽家”为上乘。锣鼓弦索合之其接头处,须按三丁一板,不许或讹。有讹者谓之食包。“老横”今已背时。因其过板及补句(即弦索之序)太长,只有今日粤城之瞽姬犹沿用之。因瞽姬以一人而兼唱数喉,生旦净丑无所不唱(真可谓独脚戏),常以一人连唱五六小时,故不能不延长其过板与补句而稍歇歌喉也。“戏班”则因有做手之关系,故锣鼓与弦索常常不能吻合,且过板必须短而又短,以求合于做手。故知音者每以为憾。惟“顽家”则修短合度一丝不紊,且多游手好闲之多金子,其研究之细密非戏班所能望其项背也。*陈卓枚:《粤乐拉杂谈》, 精武体育会编《精武本纪》,1919年孙文“序”,台北:逸文武术文化有限公司2008年重印本,第116页。引文标点为笔者所加。

“顽家”近乎上海的“票友”,即今天的业余“玩家”。上面文字,尝试区分粤乐史上三类表演主体和唱腔风格——“玩家”、“戏班”和“八音”。三者之外,陈铁生又说:“从前尚有河调。据严氏云此调已失传。今日之所谓河调,如《曹福登仙》《周瑜归天》《困南阳》等皆非古之河调云。”*陈卓枚:《粤乐拉杂谈》, 精武体育会编《精武本纪》,第117页。引文中的“严氏”,即清末民初粤乐名家“严老烈”。所谓“河调”,是指珠江江上花艇歌姬的唱腔风格。下一节会再谈到“河调”的历史。在《粤乐拉杂谈》,陈铁生历史性地论述、推崇“业余玩家”的特殊地位,并刻意分辨“玩家”和“戏班”二者。他指出业余唱家是“游手好闲之多金子”,有足够经济物质条件细密钻研粤曲艺术、精心雕琢唱功曲艺;在这一点上,并非必需兼顾“唱念做打”舞台演出的戏班职业艺人所能比拟。此外,文章虽然没有直接提到“八大曲”,但却描画出当时羊城师娘的演唱特点——“瞽姬以一人而兼唱数喉,常以一人连唱五六小时,故不能不延长其过板与补句而稍歇歌喉也”——大概也能够解释今天“八大曲”的唱腔背景所在。

战后潘贤达的《粤曲论》,进一步拓展以上“粤乐派别”论述,再度突出“玩家粤乐”的风格地位,并引伸论证“玩家歌乐之成就,以八大曲达最高峰”。他说:

在三十年前,乐风未变,吾粤歌乐界,有四大派别:一为戏班,二为八音,三为 “玩家”(即是业余家),四为河调。戏班是唱做并重,不单以歌艺见长,…… 大概而言,戏班音乐之长处,在于“说白”及锣鼓,说白传神,锣鼓紧凑,非业余家所能及,其音乐歌唱,只系粗枝大叶,不及玩家之细腻矣。*潘贤达:《粤曲论》。

又特别标榜“玩家”的歌乐造诣和唱腔特色:

玩家以艺术家应有之态度研究音乐,多有毕生致力于此且因是而倾其家 者;在音乐方面,创制数十阕之“板面”及“过门”,以适应五花八门之腔调,此为其它各派别所无者;在歌曲方面,则句斟字酌,务使“字眼”“运腔”“法口” “板路”,都达到尽善尽美境地,故玩家歌乐,特别铿锵悦耳也。玩家歌乐之成就,以八大曲达最高峰……*潘贤达:《粤曲论》。

是以“八大曲”与“玩家粤乐”的风格本质紧密契合,二者如影随形,不能分割 —— “八大曲”彰显“玩家粤乐”的技巧神髓;“玩家粤乐”是实践“八大曲”美学的表述载体——潘贤达在文章指出:离开了这种特定的表演风格和艺术韵味,就只能看成是八支以“硬弓乐器”拍和、“戏台官话”演唱的“古腔粤曲”了。*潘贤达:《粤曲论》,第48页。

《粤乐拉杂谈》和《粤曲论》两篇文章,分辨“清唱粤曲”和“舞台粤曲”,推崇“业余唱家”的细腻唱腔艺术;若将这种音乐文化现象,放回中国戏曲历史脉络,其实是有迹可寻的。“业余玩家”清唱“八大曲”,可以说是戏曲史上“文人清唱”的延伸和变奏;这种有别于“剧场演出”的清唱活动,在明代称为“冷板凳”。活跃于十六世纪的明代戏曲理论家魏良辅,当讨论到戏曲清唱活动,同样在区划“文人清唱”和“剧场唱曲”二者的分别。他说:

清唱,俗语谓之“冷板凳”,不比戏场藉锣鼓之势,全要闲雅整肃,清俊温润。其有专于磨拟腔调,而不顾板眼;又有专主板眼而不审腔调,二者病则一般。惟腔与板两工者,乃为上乘。*(明)魏良辅:《曲律》,《中国古典戏曲论著集成》第5册,北京:中国戏剧出版社1959年版,第6页。

在中国戏曲史上被尊为创造“水磨调”的魏良辅,曾经“足迹不下楼十年”,就是为了专心钻研昆曲清唱。这种称为“冷板凳”的演唱特色,有别于戏台唱法,必须讲求唱者的文人气度——“闲雅整肃,清俊温润”,不适宜过火做作;唱工则要求“腔板兼工”。另一位晚明曲论家沈宠绥在《度曲须知》,褒扬魏良辅的成就时说:

嘉隆间,有豫章魏良辅者,流寓娄东鹿城之间,生而审音,愤南曲之讹陋也,尽洗乖声,别开堂奥,调用水磨,拍捱冷板,声则平上去入之婉协,字则头腹尾音之毕匀,功深镕琢,气无烟火,启口轻圆,收音纯细。 所度之曲,则借《折梅逢使》、《昨夜春归》诸名笔;采之传奇,则有《拜星月》、《花阴夜静》等词。 要皆别有唱法,绝非戏场声口,腔曰“昆腔”,曲名“时曲”,声场禀为曲圣,后世依为鼻祖……*(明)沈宠绥:《度曲须知》,《中国古典戏曲论著集成》第5册,第198页。

这段文字,经常被引用以表扬昆曲“水磨调”的细腻优美。但正如朱昆槐指出,“调用水磨,拍捱冷板”是指“水磨”昆腔的清唱艺术,并非专指“昆剧”的舞台唱工;所谓“要皆别有唱法,绝非戏场声口”,实际上是在推崇“文人清唱”造诣,贬抑伶工的“戏场声口”。*朱昆槐:《昆曲清唱研究》,台北:大安出版社1991年版,第54页。潘贤达的《粤曲论》,大概没有轻视“戏台粤曲”的意图,而文章所推崇“八大曲”后面的“业余意识”,却体现了中国戏曲史上“文人清唱”的艺术传统。此外,两篇明代曲论所描述的“闲雅整肃,清俊温润”“功深镕琢,气无烟火”唱曲姿态,崇尚“不愠不火,稳润雅淡”,刻意压抑“声势夸张,跌宕激越”的演唱风格,岂非也同样适用于表述羊城师娘清唱“八大曲”的唱腔美学?

二、“八大曲”和“珠江河调”

如果上面的论断没有离开事实太远,则“八大曲”的历史,和上列“八支古腔粤曲”的历史,是两个相关但并不完全等同的概念,可以分开处理。理由是:同一首曲目例如《百里奚会妻》,理论上是可以以四类不同的唱腔演绎方式——玩家、戏班、八音、河调——付诸演出;不一定必须属于“玩家风格”的。与“玩家风格”血肉相连的“八大曲”,作为一个整体“粤曲组曲”标签,在什么时候开始出现、定形、流传,潘贤达并没有清楚交待。只是在文章提到:“昔日之音乐先进,为追求歌乐之单纯享受,乃选择《东坡访友》、《鲁智深出家》、《百里奚会妻》等,先将其中之说白删去,然后将剧中各节之歌曲,联成一气。”*潘贤达:《粤曲论》。但就“曲目”本身来说,在现存的清代历史文献,却能找到它们的足迹印记。更有意思的是,无意中记录了清末粤曲演出实况的,却是中国近代史上的著名思想家、政论家、翻译家、香港《循环日报》创办人:王韬(1828-1897)。

王韬和香港历史关系密切,为了逃避清廷缉捕,曾经旅居于这个英国殖民地长达22年(中间有访英旅程并游历欧洲)。1887年王韬在上海出版《淞滨琐话》,里面收入《珠江花舫记》,描述羊城歌妓在珠江花艇演唱粤曲的情况。*(清)王韬:《淞滨琐话》,1887年序;长沙:岳麓书社1987年版。下面讨论《珠江花舫记》描述的妓女唱者和演唱曲目,征引自同书第329-331页。关于王韬《珠江花舫记》的讨论,见容世诚:《王韬与粤曲:从<珠江花舫记>看清末广东曲艺》,“庆祝香港大学创校九十周年明清史国际研讨会”宣读论文,香港大学中文系,2001年4月27-29日。会后港大校友林万仪女士告知,《南国红豆》曾有文章讨论过相关课题。见欧安年《珠江花舫与粤剧曲目》,《南国红豆》1994年第1期,第37-38页 。下面列出几条相关材料,说明当时的演唱曲目和方式:

阿金,陈姓:艳名噪一时,能唱诸曲,莺声呖呖中能作变徴之音。 尤所擅长者,为《夜观星象》、《曹福登仙》、《淮阴归汉》、《鲁智深入寺》。每喜与阿奇对唱,抑扬宛转,酣畅淋漓,无不各臻其妙,变化入神。

孙姬十五,字阿梅:姊妹行中,与梦花最称莫逆,每唱必与俱。珠喉一响,可以遏云裂帛。最工者,如《百里奚会妻》、《四郎探母》、《白帝城托孤》,声之高下抑扬,几与金石相宣,于梦花可称双绝。

润娇,亦字凤珠: 珠江之尤物也。 其唱如《春娥教子》、《何文秀附荐》,音容宛肖,以一人而能兼老生、小生、 小旦,顷刻间三变其音,讲声伎者推为绝调。

彩玉,肇庆人:所唱如《夜困曹府》,最为坛场。

东有,番禺人:本良家子,误堕风尘,殊非己意。能唱《高平取级》,声情激越,妙响骤发,云深水流。

小青,字碧云,濠镜人:善唱《花园跑马》、《柴房相会》,称为河调中宿将。

小凤,新会人:能唱《祭奠项良》,愁状哀情,俱作媚态。 余如《李仙附荐》,《打洞结拜》,辄与阿有对歌,并皆佳妙,韵协音谐,聆之忘倦。

今天喜好“古腔粤曲”的顾曲周郎,对上面王韬提到的曲目,应该不会陌生。计王韬在1862年抵达香港,1884年返回上海定居,是以《珠江花舫记》里面的20多支唱曲,大抵反映了同治光绪年间广州(也包括香港)流行的清唱粤曲。其中归入今天“八大曲”的,有四个曲目。若再加上潘贤达提到的《曹福登仙》,则合共五曲。现表列比较如下:

八大曲《珠江花舫记》附注韩信弃楚归汉淮阴归汉鲁智深出家鲁智深入寺“阿金,每喜与阿奇对唱,抑扬宛转,酣畅淋漓,无不各征其妙,变化入神。”百里奚会妻百里奚会妻“阿梅,必与梦花合唱,珠喉一响,可以遏云裂帛。”附荐何文秀何文秀附荐“润娇,以一人而能兼老生、小生、小旦,顷刻间三变其音,讲声伎者,推为绝调。”曹福遇雪登仙曹福登仙潘贤达称“八大曲”之外仍有三曲(共11曲),但已经失传。这是其中一个曲目。

值得留意的有几点。善唱《花园跑马》和《柴房相会》的小青,被誉为“河调中宿将”。 前引陈铁生的文章说:“从前尚有河调。据严氏云此调已失传。今日之所谓河调,如《曹福登仙》《周瑜归天》《困南阳》等皆非古之河调云。” 看来当年王韬在花艇上耳闻目睹的,就是陈铁生时代经已失传的“河调”唱腔。《珠江花艇记》所记载二十多首曲目的当场唱腔形式,也是以“河调”为主。在这一点上,潘贤达说:

广州谷埠、大沙头、及陈塘南之雏妓,其未梳拢者,称为琵琶仔,有客笺召,必须度曲侑酒,以“厅面”乐工和之,其歌乐自成一家,谓之河调。《流沙井》,《困南阳》等曲,驰誉多年,其腔调且为玩家派所采用,即《宝玉怨婚》等曲之所谓“河调首板及慢板”者是也。*潘贤达:《粤曲论》。

换句话说,“八大曲”里面也保留了“河调”唱腔。此外,王韬称歌者润娇演唱《春娥教子》和《何文秀附荐》,“以一人而能兼老生、小生、 小旦,顷刻间三变其音”;而陈铁生又描述“瞽姬以一人而兼唱数喉,生旦净丑无所不唱”。当年师娘演绎“八大曲”,想必也吸收了“河调”风格。

从“八大曲”玩家对于“河调”的吸纳,联系到另一个粤乐史现象——寓创作于改编复古。正如礼记(即罗澧铭)在《顾曲谈》指出,玩家整理“八大曲”并非一成不变,一味墨守传统规矱,相反是尝试 “翻新旧腔”、“别制风格” 、“变腐化为神奇”,实际上是一种对于过去粤乐传统的“再确认”和“再创作”。罗澧铭说:

“八大曲”竞尚新声,实为旧曲革命军一劲旅,开近日粤曲作派趋务新奇的先河,在吾粤戏曲史里,亦可写上光辉璀璨之一页。当时师娘变本加厉,竞尚翻新,玩家雅有同嗜,于是昔日腔调之古拙者,一变而为花梢,例如《会妻》子喉慢板一段;《释妖》子喉慢板一段;……*礼记:《“八大曲”取材及唱工的变迁》,《顾曲谈》,第39页 。

五十年代潘贤达、双溪室主、润心师娘等粤乐前辈重振“八大曲”,也可以理解为一次香港粤乐“玩家”,对于过去岭南歌乐传统的“再认定”、“再论述”和“再创造”。但为什么在这个时代,基于什么内外因素,推使香港粤曲“玩家”积极开展这次粤乐传统的“发掘”和“再现”?应该如何理解“回返传统”“复古创新”在五十年代香港粤乐史的意义?其实这个现象并非孤立(1956年成立的“仙凤鸣剧团”是另外一例!),笔者希望以后撰文讨论。

三、“八大曲”与广东汉剧

上面提到,粤乐玩家“寓创作于改编”,将传统粤剧剧本《东坡访友》、《鲁智深出家》、《百里奚会妻》等,先将其中之说白删去,然后将剧中各节之歌曲,联成一气;使全部剧本,变为一枝首尾相贯的长曲。*潘贤达:《粤曲论》。“八大曲”得以生成面世。估计现存“八大曲”的唱本曲文,反映了同治光绪(甚至更早)年间粤剧剧本内容。是以探讨“八大曲”唱本,也许能够提供线索,帮助了解粤剧在清代的发展轨迹。这个“粤剧源流”议题十分复杂,并且数据缺乏或模糊。下面只能尝试通过“八大曲”唱本,略谈清代粤剧和广东汉剧(又称“外江戏”)的关系。

从开创粤剧史研究典范的麦啸霞(1904-1941)《广东戏剧史略》开始,现当代粤剧研究者,包括欧阳予倩(1889-1962)、冼玉清(1895-1965)、黄镜明、赖伯疆、郭秉箴,乃至最近的张刚、黄伟等,虽然角度、重点和结论不一定相同,都有论及粤剧形成和汉剧之间的关系。上述专家学者的分析议题,大都聚焦于行当类别、音乐唱腔和舞台官话,少有关注特别是清末粤剧“本地化”时期,粤剧剧本和汉剧的关系。现藏新加坡国立大学中文图书馆的一批广东汉剧(“外江戏”)剧本资料,有助说明早期粤剧和汉剧的某种历史联系。*这一节关于新加坡国立大学所藏“外江戏”剧本讨论,主要参考余淑娟:《新加坡余娱儒乐社外江戏剧本初探》,吴奎信、徐光华编《第五届潮学国际研讨会论文集》,汕头:公元出版有限公司2005年版,第153-160页。另外,“新加坡国家档案馆”藏有外江戏剧本(微卷)72个剧目。笔者正在与广州中山大学康保成教授合作,研究这两批剧本。感谢中山大学陈燕芳同学提供最新资料!

上述“广东汉剧”线装手抄剧本共69册,每册抄录一到三本折子剧目不等,全套合共收“广东汉剧”折子戏约140出。剧本原为新加坡著名潮州“余娱儒乐社”拥有。“余娱儒乐社”成立于1912年,由潮州市潮安县金砂乡人陈子栗创立,成员骨干以新加坡潮籍商人为主,是一所历史悠久提倡汉乐和汉剧的业余儒乐社。社员抄录剧本曲本,就是为了方便操曲和演唱。此外,从上述剧本的眉批后记,可以看到曲本有传抄自清末著名潮州老牌“外江戏”戏班例如“老三多班”。(顺带一提,光绪年间“老三多班”曾多次访港演出)是以估计这批抄本折子戏的源头,大概可以追溯到同治光绪年间的“外江戏”剧本。

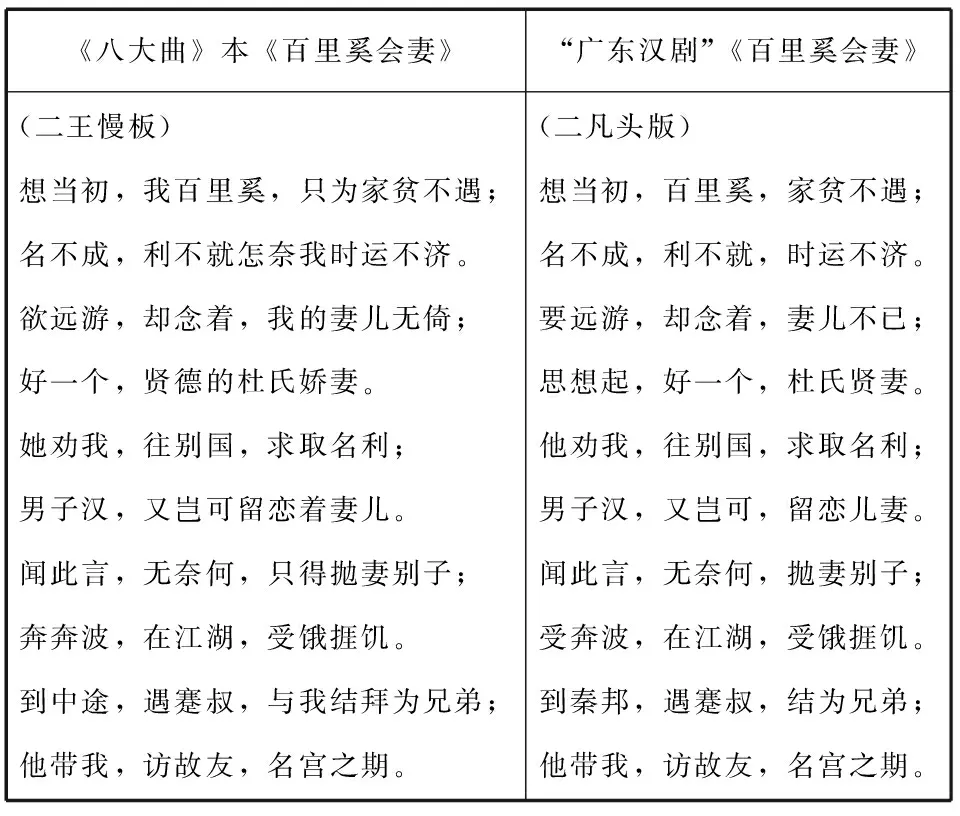

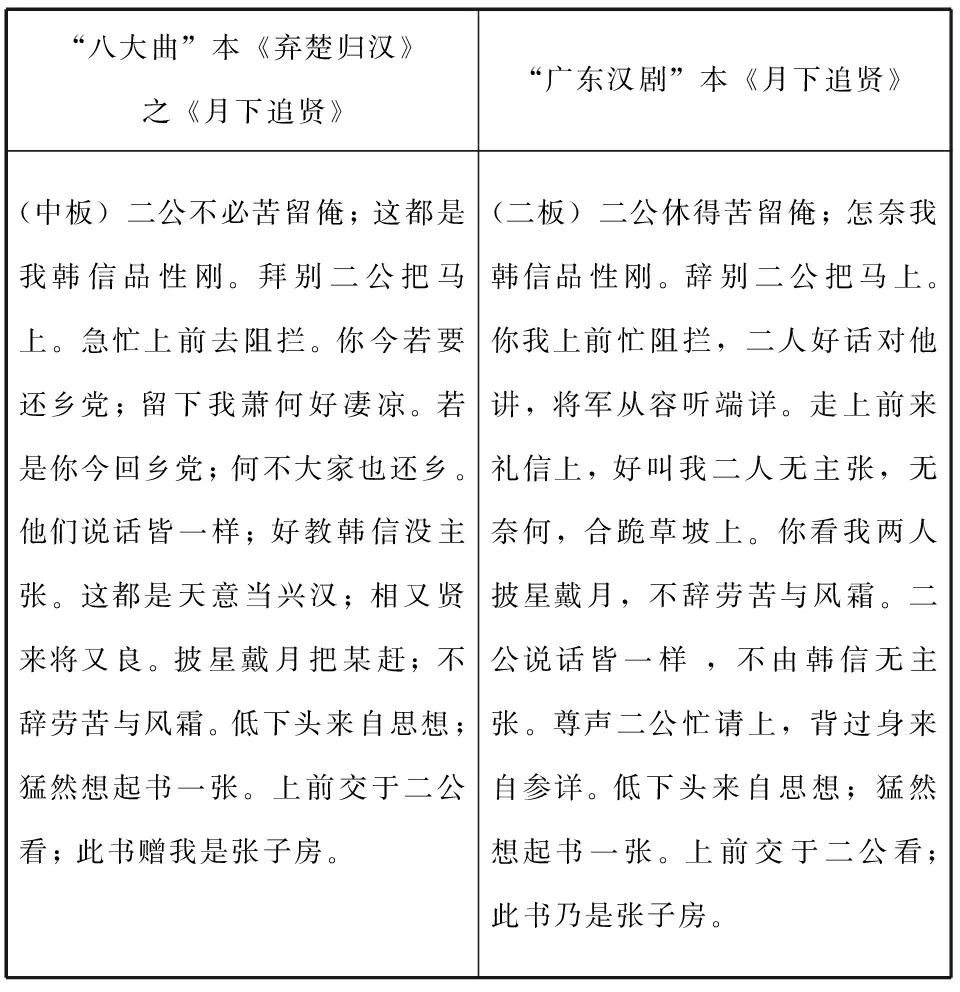

将现存“八大曲”曲目,和这批汉剧剧本剧目比较,可以看到一些有趣而重要的现象。就以“八大曲”的《百里奚会妻》、《辨才释妖》和《月下追贤》为例,汉剧也有名目相同剧本。不止如此,对比之下,两者的唱曲曲文,也极之相近。现表列如下:

《八大曲》本《百里奚会妻》“广东汉剧”《百里奚会妻》(二王慢板)想当初,我百里奚,只为家贫不遇;名不成,利不就怎奈我时运不济。欲远游,却念着,我的妻儿无倚;好一个,贤德的杜氏娇妻。她劝我,往别国,求取名利;男子汉,又岂可留恋着妻儿。闻此言,无奈何,只得抛妻别子;奔奔波,在江湖,受饿捱饥。到中途,遇蹇叔,与我结拜为兄弟;他带我,访故友,名宫之期。(二凡头版)想当初,百里奚,家贫不遇;名不成,利不就,时运不济。要远游,却念着,妻儿不已;思想起,好一个,杜氏贤妻。他劝我,往别国,求取名利;男子汉,又岂可,留恋儿妻。闻此言,无奈何,抛妻别子;受奔波,在江湖,受饿捱饥。到秦邦,遇蹇叔,结为兄弟;他带我,访故友,名宫之期。

“八大曲”本《辨才释妖》“广东汉剧”本《辨才释妖》(二王首板)弃红尘,去修行,云游四海,云游四海;(二王慢板)到西湖,天竺寺,受戒参禅。慈云师,开经坛,把法论宣讲;收辨才,为弟子,衣砵真传。西湖中,有多少,人来客往;想衰家,爱清净,难受繁华。寻净土,到此间,却好方向;山又灵,水又活,山灵水活,岭号风篁。(头板)弃红尘,去修行,云游四海;到西湖,天竺寺,受戒参禅。慈云师,开经坛,把法论宣讲;收辨才,为弟子,衣砵真传。西湖中,有多少,人来客往;想衰家,爱清净,难受繁华。寻净土,到此间,却好方向;山又灵,水又活,岭号风篁。

“八大曲”本《弃楚归汉》之《月下追贤》“广东汉剧”本《月下追贤》(中板)二公不必苦留俺;这都是我韩信品性刚。拜别二公把马上。急忙上前去阻拦。你今若要还乡党;留下我萧何好凄凉。若是你今回乡党;何不大家也还乡。他们说话皆一样;好教韩信没主张。这都是天意当兴汉;相又贤来将又良。披星戴月把某赶;不辞劳苦与风霜。低下头来自思想;猛然想起书一张。上前交于二公看;此书赠我是张子房。(二板)二公休得苦留俺;怎奈我韩信品性刚。辞别二公把马上。你我上前忙阻拦,二人好话对他讲,将军从容听端详。走上前来礼信上,好叫我二人无主张,无奈何,合跪草坡上。你看我两人披星戴月,不辞劳苦与风霜。二公说话皆一样,不由韩信无主张。尊声二公忙请上,背过身来自参详。低下头来自思想;猛然想起书一张。上前交于二公看;此书乃是张子房。

排列对照上述三本“八大曲”和广东汉剧的曲本唱段,可以看到两者的曲文异常地相似。再者,就以《辨才释妖》一曲来说,粤汉两段曲文都有“想衰家,爱清净,难受繁华”和“山又灵,水又活,岭号风篁”两句。虽然未经详细考证,不能完全确定“衰家”和“风篁”是否方言俚语或是手民之误。但按照上文下理,“衰家”理应是“洒家”。而“风篁”可能是“凤凰”。如果真的是两处“舛误”,则说明粤汉两个曲本,连错处都一致。这里无意证明粤剧的《辨才释妖》,是传抄改编自广东汉剧的相同剧目。其实潘贤达的《粤曲论》也说过:“歌剧由广西流入广东,分为两大支,一为粤剧,一为汉剧,二者唱曲念白,均以桂林官话为正宗”。*潘贤达:《粤曲论》。另一个可能是粤汉二者的《辨才释妖》,都是来自另一个剧种源头。往后的研究,可以继续思考清末粤剧、广东汉剧、汉调二黄、和西秦戏之间的互动关系。*黄伟分析不同剧种的“江湖十八本”,论及粤剧在发展过程中和“汉调二黄”“西秦戏”的关系,提出新的考证和看法。参黄伟:《“江湖十八本”与粤剧梆簧声腔源流》,广州市振兴粤剧基金会等编《粤剧何时有:粤剧起源与形成学术研讨会文集》,广州:中国评论学术出版社2008年版,第224-244页。“八大曲”唱本是切入这个“粤剧源流”课题不可缺少的文献材料。

结束这篇文章之前,再补充一段广东汉剧与香港粤剧之间的因缘。1955年4月,也就是《粤曲论》发表之后翌年,由香港学者和文化人组成的“中英学会中国戏剧组”,筹办香港第一届艺术节。*《工商日报》,1955年4月10日广告。策划者别具创意(其实也有“复古”的味道!),邀请“汉剧/汉乐”“粤剧/粤乐”于“高升戏院”同台演出。宣传时标榜“全部古乐”。“粤乐组”著名乐师,包括冯维祺、王者师、李鹰扬、卢家炽、卢轼等;其中几位名家,后来都有参与或主持电台“八大曲”节目。汉剧部分上演《百里奚会妻》,由潮州“潮商互助社”(其在香港潮乐地位,近似新加坡余娱儒乐社)负责担纲演出。遗憾的是,主办者没有邀请到潘贤达和双溪室主演唱“八大曲”《百里奚会妻》,未能缔造香港戏曲史上“汉粤双会”的美谈!另外,这次艺术节的粤剧节目之一,是马师曾、红线女、何芙莲、罗剑郎上演《昭君出塞》。这可能是马、红最后一次在香港演出《昭君出塞》了!同年12月他们离港赴穗,在广州开展演艺事业的另一个新里程。

[责任编辑]黎国韬

[新加坡] 容世诚 (1957-),男,广东中山人,美国普林斯顿大学东亚系博士,新加坡国立大学副教授。(新加坡,117570)

I207.3

A

1674-0890(2016)03-009-07